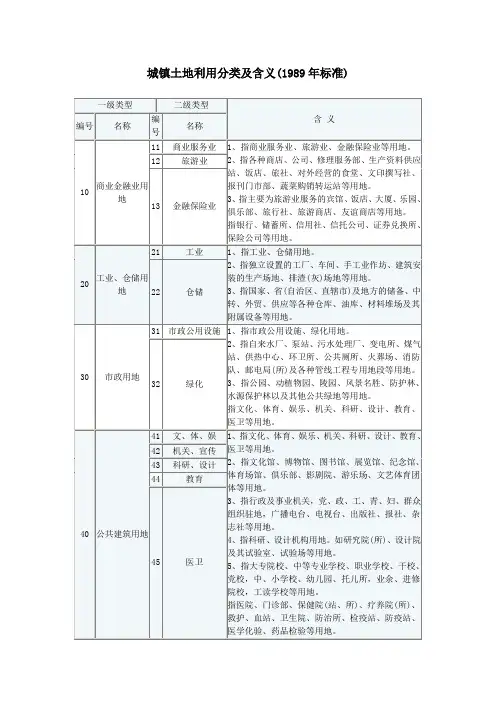

城镇土地利用分类及含义(1989年标准)

- 格式:docx

- 大小:22.54 KB

- 文档页数:2

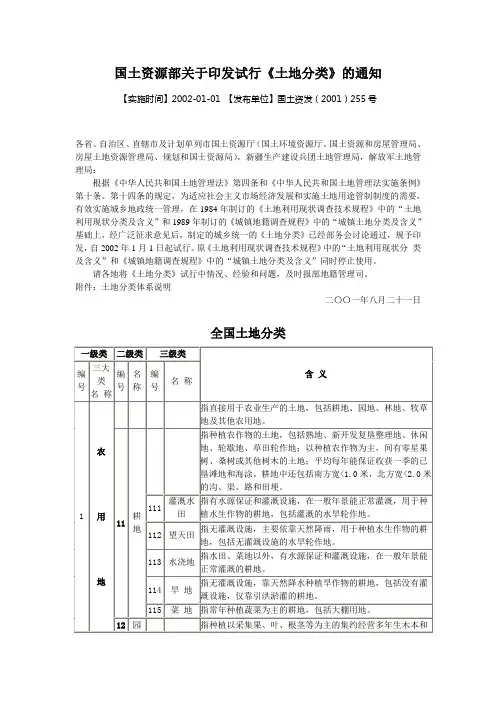

国土资源部关于印发试行《土地分类》的通知【实施时间】2002-01-01 【发布单位】国土资发(2001)255号各省、自治区、直辖市及计划单列市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源和房屋管理局、房屋土地资源管理局、规划和国士资源局),新疆生产建设兵团土地管理局,解放军土地管理局:根据《中华人民共和国土地管理法》第四条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十条、第十四条的规定,为适应社会主义市场经济发展和实施土地用途管制制度的需要,有效实施城乡地政统一管理,在1984年制订的《土地利用现状调查技术规程》中的“土地利用现状分类及含义”和1989年制订的《城镇地籍调查规程》中的“城镇土地分类及含义”基础上,经广泛征求意见后,制定的城乡统一的《土地分类》已经部务会讨论通过,规予印发,自2002年1月1日起试行。

原《土地利用现状调查技术规程》中的“土地利用现状分类及含义”和《城镇地籍调查规程》中的“城镇土地分类及含义”同时停止使用。

请各地将《土地分类》试行中情况、经验和问题,及时报部地籍管理司。

附件:土地分类体系说明二〇〇一年八月二十一日全国土地分类注:*指生态退耕以外,按照国土资发(1999)511号文件规定,在农业结构调整中将耕地调整为其他农用地,但未被破坏耕作层,不作为耕地减少衡量指标。

土地分类体系说明我国在1984年发布的《土地利用现状调查技术规程》中制定了《土地利用现状分类及含义》,在1989 年9月发布的《城镇地籍调查规程》中制定了《城镇土地分类及含义》,这两个土地分类自发布实施以来,基本上满足了土地管理及社会经济发展的需要,具有较强的科学性和实用性。

但是,随着新的《土地管理法》的颁布实施,需要依照法律的规定,进一步明确农用地、建设用地和未利用地的范围及与土地分类的衔接。

同时,根据近年来市场经济的发展和土地使用制度的改革,尤其是土地有偿使用出及第三产业用地的发展,也要求对原有城市土地分类进行适当调整。

土地利用现状分类1.1.概述土地利用是人类根据自身需要和土地的特性,对土地资源进行的多种形式的利用。

土地利用现状是土地资源的自然属性和经济特性的深刻反映。

土地利用划分具有如下特点:是在自然、经济和技术条件的综合影响下,经过人类的劳动所形成的产物。

在一定的空间分布上服从社会经济条件,因此,它们在地域分布上不一定连成片。

种类、数量、分布是随着社会经济技术条件的进步而变化的。

1.1.1.土地分类方法土地分类是国家为掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地的重要基础工作之一。

土地分类由于目的不同,有着显著的差别,形成不同的土地分类系统。

1.土地自然分类系统:指主要依据土地的自然属性的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按地貌、土壤、植被为具体标志进行分类。

其目的是揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,最佳、最有效地挖掘土地生产力。

2.土地评价分类系统:指主要依据一些评价指标的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按土地生产力水平、土地质量、土地生产潜力、土地适宜性等为具体标志进行分类。

也称为土地的经济特性分类。

其分类的主要依据是土地的自然属性和社会经济属性,其目的是为开展土地条件调查和适宜性调查服务,为实现土地资源最佳配置服务。

3.土地综合分类系统:指主要依据土地的自然特性和社会经济特性、管理特性及其他因素对土地进行综合分类。

土地利用分类是土地综合分类主要形式。

土地利用分类一般按土地利用现状的土地覆盖特征、土地利用方式、土地用途、土地经营特点、土地利用效果等为具体标志进行分类。

其目的是了解土地利用现状,反映国家各项管理措施的执行情况和效果,为国家和地区宏观管理和调控服务。

在这三种分类中,土地利用分类即土地综合分类是在土地资源管理中应用最广、全覆盖的基础分类。

掌握土地利用现状是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地资源在经济社会发展中的宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要基础。

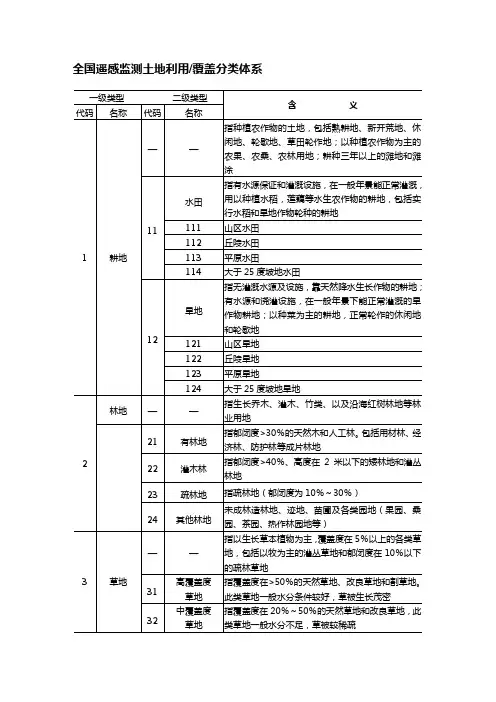

全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为平原水田)《土地利用分类系统标准》乔森资环院城区系人文地理学土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

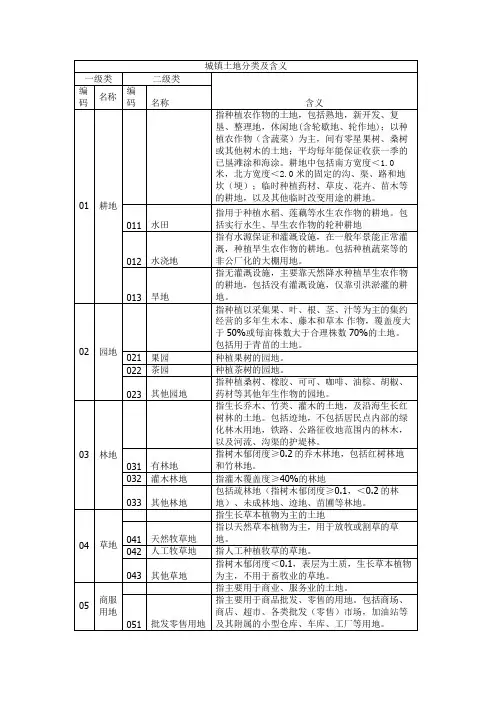

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

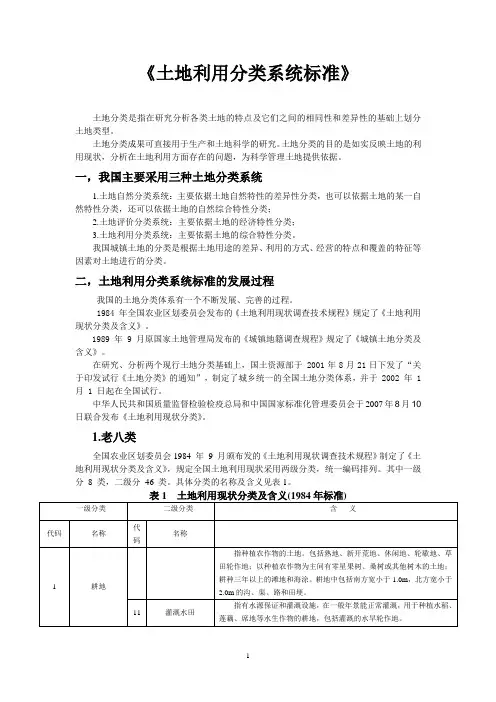

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

一、简述土地资源的基本特征(土地的属性)1、土地的自然属性土地是大自然历史的产物,具有原始性2、土地的经济属性土地除了作为自然物意外,又是极其重要的生产资料,土地的经济属性是在一定历史发展阶段上,人类社会对自然物加以开发利用法所赋予自然物的新属性①数量的有限性②位置的固定性③动态性:土地不仅具有随时间变化的特点,而且具有地域性的空间差异。

由于受水热条件支配的地带性规律以及地质、地貌因素决定的非地带性规律的共同影响和制约,使土地的空间分布表现出明显的地域分异性(district differentiation )(区域性)④不可替代性⑤多功能性:生产功能;景观功能;承载空间功能:⑥持久性和可更新性:土地是可更新资源,在农业利用中,土壤养分和水分虽不断被植物吸收消耗,但通过施肥、灌溉与耕作等措施可以不断得到恢复和补充,从而使土壤肥力处于动态平衡中。

⑦生产性:人类食物的88%由耕地供应,10%由草地提供,即人类食物的98 %由土地的“生产性”所决定⑧供给的稀缺性:“稀缺” (scarcity)是经济学的一个基本假设,并不是指绝对数量的多少,而是指相对于人类欲望的无限性而言,经济物品的相对有限性。

土地数量的有限性决定了土地供给的稀缺性。

⑨可垄断性:土地供应的稀缺性决定了土地的可垄断性。

⑩利用的制约性:就地利用;用途变更的困难性11可改良性12利用的社会性:土地利用会产生具体的、巨大的社会后果,具有外部性。

(外部性是一个经济主体的行为对另一个经济主体的福利所产生的效果,而这种效果并没有从货币或市场交易中反映出来,分为正外部性和负外部性。

)13具有增殖性二、简述我国土地资源的概况①土地总量大,人均土地少②地貌类型多样,山地、丘陵多,平地少③土地资源区域分布不平衡④土地生态环境脆弱三、土地资源学的研究内容主要包括①土地类型和土地资源类型研究土地类型、土地资源的分类、二者的区别。

在阐述土地类型基本概念基础上,介绍苏联、澳大利亚和我国的土地分级系统。

城镇土地分等定级研究概述陕西省西安市未央区长安大学渭水校区135****29221城镇土地分等定级的国内外发展城镇土地分等定级是以城镇土地为对象而开展的一种土地评价。

目的是为全面掌握城镇土地质量及利用状况,科学管理和合理利用城镇土地,提高土地利用效率,为国家和各级政府制定各项土地政策和调控措施,为土地估价、土地税费征收和城镇土地利用规划、计划制定提供科学依据。

其分为等和级两个层次的工作体系。

等反映区域不同城镇之间利用土地效益高低的差异。

即反映同一城镇内部土地利用效益的差异。

1.1国内发展土地评价在中国有悠久的历史,在古代国家为了掌握土地的数量和质量以定贡赋,逐步形成了土地评价体系。

据《禹贡》记载,当时全国疆域划分为9州,将土地评为三等九级,依其肥力制定贡赋等级。

战国时期《管子·地员篇》按土色、质地、结构、孔隙、有机质与盐碱等肥力因素,结合地形和水文等条件,对土地生产力进行分等定级,形成了18类90物的土地评价系统。

中华人民共和国成立后,中国土地评价工作始于1951年财政部组织的查田定产工作,对全国进行土地类别划分和级别评定。

1961年,建工部组织清华大学等四校共同编写了中华人民共和国成立后的第一部教材《城乡规划》,将城市用地分为工业用地、生活居住用地、对外交通用地等八大类。

在城市用地分类上,1989年国家土地管理局补充拟定了《城镇土地分类及含义》。

1989年国家开始颁布标准,根据城镇土地的经济和自然两方面属性及其在社会经济活动中的地位、作用,综合评定和划分城镇土地等级。

2002年国土资源部颁布了国家标准《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507--2001)。

该规程规定了城镇土地分等定级工作应遵循的基本准则、技术途径、方法、程序和成果形式,是科学评价和管理城镇土地行为,确保土地分等定级成果客观、公正和合理的技术保障。

1.2国外发展早在15一17世纪国外就开始了土地定级的研究工作,主要用于课税目的。

土地利用现状分类1.1.概述土地利用是人类根据自身需要和土地的特性,对土地资源进行的多种形式的利用。

土地利用现状是土地资源的自然属性和经济特性的深刻反映。

土地利用划分具有如下特点:是在自然、经济和技术条件的综合影响下,经过人类的劳动所形成的产物。

在一定的空间分布上服从社会经济条件,因此,它们在地域分布上不一定连成片。

种类、数量、分布是随着社会经济技术条件的进步而变化的。

1.1.1.土地分类方法土地分类是国家为掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地的重要基础工作之一。

土地分类由于目的不同,有着显著的差别,形成不同的土地分类系统。

1.土地自然分类系统:指主要依据土地的自然属性的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按地貌、土壤、植被为具体标志进行分类。

其目的是揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,最佳、最有效地挖掘土地生产力。

2.土地评价分类系统:指主要依据一些评价指标的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按土地生产力水平、土地质量、土地生产潜力、土地适宜性等为具体标志进行分类。

也称为土地的经济特性分类。

其分类的主要依据是土地的自然属性和社会经济属性,其目的是为开展土地条件调查和适宜性调查服务,为实现土地资源最佳配置服务。

3.土地综合分类系统:指主要依据土地的自然特性和社会经济特性、管理特性及其他因素对土地进行综合分类。

土地利用分类是土地综合分类主要形式。

土地利用分类一般按土地利用现状的土地覆盖特征、土地利用方式、土地用途、土地经营特点、土地利用效果等为具体标志进行分类。

其目的是了解土地利用现状,反映国家各项管理措施的执行情况和效果,为国家和地区宏观管理和调控服务。

在这三种分类中,土地利用分类即土地综合分类是在土地资源管理中应用最广、全覆盖的基础分类。

掌握土地利用现状是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地资源在经济社会发展中的宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要基础。

土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

表1 土地利用现状分类及含义(1984年标准)注:①我国丘陵山区的耕地面积中,田埂、土坎所占比例较大。

有些高坡田、土坎所占面积高达50%以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

②郁闭度是指林冠垂直投影面积与整个林地面积的百分比。

《土地利用分类系统标准》土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

②郁闭度是指林冠垂直投影面积与整个林地面积的百分比。

③对于过去曾是低洼、渍水地带并长有芦苇,现已干枯成为旱苇地的,仍划为水域中的苇地。

全国土地分类体系土地分类是指在研究、分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管地提供依据。

土地不仅具有自然特性,还具有社会经济特性。

根据土地的特性及人们对土地利用的目的和要求不同,形成了不同的土地分类系统。

我国主要采用三种土地分类系统:土地自然分类系统、土地评价分类系统、土地利用分类系统。

土地自然分类系统主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;土地评价分类系统主要依据土地的经济特性分类;土地利用分类系统主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

我国1984年发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了土地利用现状分类及含义,土地利用现状调查和集体土地所有权调查应用的是土地利用现状调查的土地分类体系。

1989年9月发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》,城镇地籍调查及村庄地籍调查应用的是城镇土地分类体系。

随着社会主义市场经济的发展和新修订的《土地管理法》的颁布实施,为适应经济发展和法律的要求以及科学实施全国土地和城乡地政统一管理的需要,需要进一步明确农用地、建设用地和未利用地的范围,对原有土地分类体系进行适当调整和衔接。

为此,在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002年1月1日起在全国试行。

一、城镇土地分类体系根据土地用途的差异,城镇土地分为10个一级类,24个二级类。

具体的分类名称及含义见表1-1。

表1-1 城镇土地分类及含义23二、土地利用现状分类体系全国农业区划委员会1984年9月颁发的《土地利用现状调查技术规程》规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

土地利用现状分类1.1.概述土地利用是人类根据自身需要和土地的特性,对土地资源进行的多种形式的利用。

土地利用现状是土地资源的自然属性和经济特性的深刻反映。

土地利用划分具有如下特点:是在自然、经济和技术条件的综合影响下,经过人类的劳动所形成的产物。

在一定的空间分布上服从社会经济条件,因此,它们在地域分布上不一定连成片。

种类、数量、分布是随着社会经济技术条件的进步而变化的。

1.1.1.土地分类方法土地分类是国家为掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地的重要基础工作之一。

土地分类由于目的不同,有着显著的差别,形成不同的土地分类系统。

1.土地自然分类系统:指主要依据土地的自然属性的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按地貌、土壤、植被为具体标志进行分类。

其目的是揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,最佳、最有效地挖掘土地生产力。

2.土地评价分类系统:指主要依据一些评价指标的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按土地生产力水平、土地质量、土地生产潜力、土地适宜性等为具体标志进行分类。

也称为土地的经济特性分类。

其分类的主要依据是土地的自然属性和社会经济属性,其目的是为开展土地条件调查和适宜性调查服务,为实现土地资源最佳配置服务。

3.土地综合分类系统:指主要依据土地的自然特性和社会经济特性、管理特性及其他因素对土地进行综合分类。

土地利用分类是土地综合分类主要形式。

土地利用分类一般按土地利用现状的土地覆盖特征、土地利用方式、土地用途、土地经营特点、土地利用效果等为具体标志进行分类。

其目的是了解土地利用现状,反映国家各项管理措施的执行情况和效果,为国家和地区宏观管理和调控服务。

在这三种分类中,土地利用分类即土地综合分类是在土地资源管理中应用最广、全覆盖的基础分类。

掌握土地利用现状是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地资源在经济社会发展中的宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要基础。

全国土地利用现状分类表(出自1984年制订的《土地利用现状调查技术规程》)城镇土地利用分类及含义(1989年标准)关于印发试行《土地分类》的通知(2001年8月21日国土资源部国土资发〔2001〕255号)各省、自治区、直辖市及计划单列市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源和房屋管理局、房屋土地资源管理局、规划和国土资源局),新疆生产建设兵团土地管理局,解放军土地管理局:根据《中华人民共和国土地管理法》第四条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十条、第十四条的规定,为适应社会主义市场经济发展和实施土地用途管制制度的需要,有效实施城乡地政统一管理,在1984年制订的《土地利用现状调查技术规程》中的“土地利用现状分类及含义”和1989年制订的《城镇地籍调查规程》中的“城镇土地分类及含义”基础上,经广泛征求意见后,制定的城乡统一的《土地分类》已经部务会讨论通过,现予印发,自2002年1月1日起试行。

原《土地利用现状调查技术规程》中的“土地利用现状分类及含义”和《城镇地籍调查规程》中的“城镇土地分类及含义”同时停止使用。

请各地将《土地分类》试行中的情况、经验和问题,及时报部地籍管理司。

附件:土地分类体系说明二〇〇一年八月二十一日土地分类体系说明我国在1984年发布的《土地利用现状调查技术规程》中制订了《土地利用现状分类及含义》,在1989年9月发布的《城镇地籍调查规程》中制订了《城镇土地分类及含义》,这两个土地分类自发布实施以来,基本上满足了土地管理及社会经济发展的需要,具有较强的科学性和实用性。

但是,随着新的《土地管理法》的颁布实施,需要依照法律的规定,进一步明确农用地、建设用地和未利用地的范围及与土地分类的衔接。

同时,根据近年来市场经济的发展和土地使用制度的改革,尤其是土地有偿使用以及第三产业用地的发展,也要求对原有城市土地分类进行适当调整。

并且,随着城乡一体化进程的加快,科学实施全国土地和城乡地政统一管理已提到议事日程,实施统一管理的基本条件亦已基本具备,普遍要求在原有两个土地分类和调查成果的基础上,进行城乡土地统一分类,汇总出全国城乡统一的土地数据成果和其它调查成果,以利于全国城乡土地的统一管理和调查成果的扩大应用。

土地利用分类系统标准84、89、02、07各版(全)《土地利用分类系统标准》土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

一级分类二级分类含义代码名称代码名称1 耕地指种植农作物的土地。

包括熟地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主间有零星果树、桑树或其他树木的土地;耕种三年以上的滩地和海涂。

土地资源学期末重点整理一、填空题(20分;2分×10)1.土地的自然属性?P4资源属性、生态属性、工程属性2.影响土地资源的主要气候因素?光照资源(太阳辐射)热量资源(温度)降水资源风力资源3.我国光照强度的表示方法?在我国,一般多以日照时数表示。

4.土地类型地带性分布规律的表现?纬向地带性;经向地带性;垂直地带性5.土地持续利用的原则?P211(生产性)保持和加强生产/服务;(稳定性)减少生产风险程度;(保护性)保护土地资源的潜力和防止土壤与水质的退化;(可行性)具有经济活力;(可承受性)社会可以承受。

6.土地具有哪些生态功能?A答案:净化功能;将太阳能转化为有机能的功能;承载功能;养育功能;交换功能B答案:支撑功能、净化功能、养育功能7.海拔高度对土地特性的影响?海拔高度对土地特性的影响主要表现在水热条件再分布方面。

(海拔高度对土地特性的影响主要表现在气候条件的再分配)——百度8.地表岩石的分类?地表岩可分为火成岩、沉积岩和变质岩3大类。

9.一般农作物的最佳耕层厚度?20cm左右10.土地评价的类型?按评价的途径分:直接评价、间接评价;按评价性质分:定性评价、定量评价;按评价目标和内容分:单项性评价、综合性评价11.土地资源评价的依据?土地资源的生产力;土地资源的适宜性;土地资源的限制性12.确保人类粮食需要的最根本途径?一是扩大粮食种植面积;二是提高单位耕地的产量。

13.联合国粮农组织《土地评价纲要》分类系统?FAO土地适宜性评价系统分四级,即纲、级、亚级、单元。

14.土地利用类型划分主要依据?来自百度百科:根据土地利用的地域差异划分的15.我国土地利用总体规划的分级?我国的土地分级系统采用地方、限区、相作为基本的土地分级单位16.土地资源调查外业调绘前的准备工作?路线勘察、制作工作分类系统、室内预测二、名词解释(20分;4分×5)土地类型:广义:是指对土地进行分类学研究,它包括土地分级及在此基础上的土地类群归并,此外还包括研究土地类型的结构和动态演替机制和规律等。