能量的转换粤教版_五年级上册科学

- 格式:ppt

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:18

粤教科技版五年级上册12.能量及其形式说课黑龙江省同江市第一小学刘正学一、说教材:能量及其形式是粤教科技版科学五年级上册各种各样的能量单元的第一课在本课教学中,先从观察身边运动的事物入手,引导学生思考物体工作的原因,继而对能量进行研究,并且通过一系列实验和推理活动,让学生在获得知识的同时锻炼科学逻辑推理思维的能力。

在该课的唯一一个实验活动中,训练学生在制作和分析的基础上为事物之间建立联系的能力,引导学生进一步理解“任何物体工作时都需要能量”的科学认识;接着,在“有哪些形式的能量”的讨论中,教材及从正向引导学生运用观察、分析的方法了解“能量的各种不同表现形式”,也从反方向激发学生思考、想象“假如缺少了某种能量,世界将会怎样?”伴随着这个过程的,使学生对“能量”和“能量的表现形式”概念的形成和再认识。

二、说教学目标:根据教材的编排意图,遵循课标精神,我制定了以下教学目标:科学知识目标:1.知道任何物体工作都需要能量。

2.知道电、光、热、声、磁等都是能量的不同表现形式。

科学探究目标:1.通过实验制作活动,培养学生实验、制作的能力。

2.通过各种思考交流活动,培养学生的思维与交流表达的能力。

情感态度价值观目标:认识能量的重要性,养成节约能源的好习惯。

三、说教学重难点:综合以上的分析和理解,我确立教学重难点如下:经历观察、实验记录、整理信息、逆向思考等的研究,建立“能量”和“能量的表现形式”的概念。

四、说教法:基于上述教材分析,我根据自己对研究性学习,“启发式”教学模式和新课程改革的理论认识,结合本校学生实际,将从以下几点展开教学:观察法、讲述法、实验法。

五、说教学准备:为了更好地突出重点,突破难点,我利用了以下材料辅助教学:气球、橡皮筋、木板小车等实验材料、视频影片等,有关各种形式的能量的图片、资料等。

六、说教学过程:根据学生原有的教学经验和认知规律,我把整个教学过程分成以下三个环节:(一)情景导入媒体出示:课本图片。

《能量的转换》教学设计【教学内容】粤教科技版小学科学五年级上册72~75页第13课《能量的转换》第1课时。

【教材分析】本节课是《各种各样的能量》单元中的第二课第一课时,前一节课学生已经认识了不同形式的能量,本节课主要包含“活动1 让小水轮转起来”、“活动2 发电实验”、以及两个“讨论”活动和“资料”的内容,建议教学学时是3课时。

“活动1”模拟的是水力发电装置中水能转化为机械能的过程,“活动2”模拟的是水力发电装置中机械能转化为电能的过程。

本节课的集中研究“水能转化为机械能的过程”。

【学情分析】五年级的学生对科学有浓厚的学习兴趣,上课积极主动,有一定的生活经验和动手能力。

学生在上一节课已经了解了各种各样形式的能量,为本节课的进一步学习打下了基础。

联系生活实际,并以实验操作为主,把活动作为他们自由表现的天地,让学生充分体验和参与,有助于帮助学生建构能量转换的科学概念。

【教学目标】1.能举例说出不同形式的能量可以以相互转化,能简单解释能量能可以转化为机械能和电能的转换过程。

2.能制作一个简单的能量转换玩具。

3.能实验制作活动,培养观察、分析、归纳与交流表达能力。

4.体会到能量转换和我们生活之间的紧密关系。

【教学重难点】能量的转换过程的概念建构。

【教学准备】小水轮实验材料,手摇发电机,课件。

【教学过程】一、谈话引入,唤起前概念1.谈话:同学们,上节课我们认识了不同形式的能量,有哪些?它们之间能进行转换吗?2.举例:你能举例说说吗?3.揭示课题:图中有哪些能量的转换?这样能量由一种形式转换成其他形式,是能量的一个重要特征——能量的转换(板书)。

【设计意图:学生在上一节课《能量及其形式》已经了解了不同形式的能量,关于能量的转换在生活中的运用也很广泛,所以本环节旨在唤起学生的已有知识和经验,为本节课的学习打下基础。

】二、实验探究,体验水能转换为机械能的过程1.谈话:(出示水车)这是什么?什么使水车转起来?2.探究:让小水轮转起来。

粤教科技版五年级上册12.能量及其形式教学设计黑龙江省同江市第一小学刘正学一、教材分析:在本课教学中,先从观察身边运动的事物入手,引导学生思考物体工作的原因,继而对能量进行研究,并且通过一系列实验和推理活动,让学生在获得知识的同时锻炼科学逻辑推理思维的能力。

在该课的唯一一个实验活动中,训练学生在制作和分析的基础上为事物之间建立联系的能力,引导学生进一步理解“任何物体工作时都需要能量”的科学认识;接着,在“有哪些形式的能量”的讨论中,教材及从正向引导学生运用观察、分析的方法了解“能量的各种不同表现形式”,也从反方向激发学生思考、想象“假如缺少了某种能量,世界将会怎样?”伴随着这个过程的,使学生对“能量”和“能量的表现形式”概念的形成和再认识。

二、教学目标:科学知识目标:1.知道任何物体工作都需要能量。

2.知道电、光、热、声、磁等都是能量的不同表现形式。

科学探究目标:1.通过实验制作活动,培养学生实验、制作的能力。

2.通过各种思考交流活动,培养学生的思维与交流表达的能力。

情感态度价值观目标:认识能量的重要性,养成节约能源的好习惯。

三、教学重难点:经历观察、实验记录、整理信息、逆向思考等的研究,建立“能量”和“能量的表现形式”的概念。

四、教法:基于上述教材分析,我根据自己对研究性学习,“启发式”教学模式和新课程改革的理论认识,结合本校学生实际,将从以下几点展开教学:观察法、讲述法、实验法。

五、教学准备:气球、橡皮筋、木板小车等实验材料、视频影片等,有关各种形式的能量的图片、资料等。

六、教学过程:(一)情景导入媒体出示:课本图片。

谈话导入:同学们,很多美丽的小村庄里有着各种大大小小的水车,大家知道水车为什么会转动吗?科学猜想:是什么让水车转动起来呢?(答河水)不流动的湖水也能够让水车转动起来吗?组织讨论:是什么使下图中的物体动起来的?(二)活动:让小车动起来教师谈话:(展示实验用的小木车)任何物体工作都需要能量,可以给这个小车一点能量让小车动起来吗?可以用什么办法呢?讨论:学生观察实验材料,结合生活经验进行实验设计。

小学科学3能量的转换教案(含课堂练习和反思)【教案标题】小学科学3能量的转换教案【教学目标】1. 理解能量在不同物体间的转换;2. 掌握能量从一种形式转换为另一种形式的基本过程;3. 发展观察和实验的能力;4. 培养学生的合作和交流能力。

【教学准备】教学资源:课件、实物例子、教具;教学环境:可以进行实验和观察的实验室、学生小组的讨论区。

【教学过程】一、导入(10分钟)1. 通过图示或教具向学生展示一些具有能量的物体,如跳绳、自行车等,引起学生的兴趣和思考;2. 提问:你们觉得这些物体具有什么共同特点?3. 引导学生思考并呈现学习目标:我们今天要学习能量是如何在不同物体间进行转换的。

二、理论讲解(15分钟)1. 通过课件向学生讲解能量转换的基本概念和过程;2. 引导学生思考:能量由一种形式转换为另一种形式时需要满足什么条件?3. 使用示意图和实物例子说明常见的能量转换过程,如电能转化为光能、机械能转化为热能等。

三、实验探究(40分钟)1. 学生小组合作进行实验,模拟能量的转换过程;2. 实验一:小球自由落下。

a. 将一个小球从一定高度自由落下,观察并记录下小球在下落过程中的变化;b. 学生小组讨论:小球由何种能量转化为何种能量?3. 实验二:杠杆运动。

a. 借助实物模型或图片,展示杠杆运动的转换过程;b. 学生小组观察和记录:在杠杆运动中,能量是如何转换的?4. 实验三:电路实验。

a. 学生小组搭建简单电路,在电路中加入电灯泡;b. 学生小组观察并讨论:电能是如何转换为光能的?5. 实验四:摩擦产生热能实验。

a. 学生小组进行摩擦实验,如摩擦橡皮筋等;b. 学生小组观察和记录:摩擦时是如何转换为热能的?四、集体讨论(20分钟)1. 学生小组报告实验结果,并展示他们的观察和记录;2. 引导学生总结实验过程中能量转换的共同点和区别;3. 教师引导学生讨论更多的能量转换实例,并帮助学生发现其中的规律。

五、课堂练习(20分钟)1. 通过填空题、选择题等形式对学生进行基本概念和能量转换过程的检测;2. 提供实际生活中的问题让学生运用所学知识进行解答。

12.《能量及其形式》说课尊敬的各位评委:我是来自同江市第一小学的科学教师。

我将要说课的内容是《能量及其形式》。

我将从以下几个方面进行说课。

一、说教材:《能量及其形式》是粤教版科学五年级上册第三单元的第四课,在本课教学中,先从观察身边运动的事物入手,引导学生思考物体工作的原因,继而对能量进行研究,并且通过一系列实验和推理活动,让学生在获得知识的同时锻炼科学逻辑推理思维的能力。

在该课的唯一一个实验活动中,训练学生在制作和分析的基础上为事物之间建立联系的能力,引导学生进一步理解“任何物体工作时都需要能量”的科学认识;接着,在“有哪些形式的能量”的讨论中,教材及从正向引导学生运用观察、分析的方法了解“能量的各种不同表现形式”,也从反方向激发学生思考、想象“假如缺少了某种能量,世界将会怎样?”伴随着这个过程的,使学生对“能量”和“能量的表现形式”概念的形成和再认识。

二、说学情:电、光、热、声、磁都是能量的不同表现形式。

五年级的学生对“电、光、热、声、磁”这些能量只是有一个初步的认知,但不一定知道任何物体工作都需要能量,电、光、热、声、磁都是能量的不同表现形式,五年级学生已经初步具备了一定的自主探究能力,通过实验让学生体验理解物体运动需要能量及与生活的关系。

三、说教学目标:根据教材的编排意图,遵循课标精神,我制定了以下教学目标:科学知识目标:1.知道任何物体工作都需要能量。

2.知道电、光、热、声、磁等都是能量的不同表现形式。

科学探究目标:1.通过实验制作活动,培养学生实验、制作的能力。

2.通过各种思考交流活动,培养学生的思维与交流表达的能力。

情感态度价值观目标:认识能量的重要性,养成节约能源的好习惯。

四、说教学重难点:综合以上的分析和理解,我确立教学重难点如下:经历观察、实验记录、整理信息、逆向思考等的研究,建立“能量”和“能量的表现形式”的概念。

五、说教学准备:为了更好地突出重点,突破难点,我利用了以下材料辅助教学:气球、橡皮筋、木板小车等实验材料、视频影片等,有关各种形式的能量的图片、资料等。

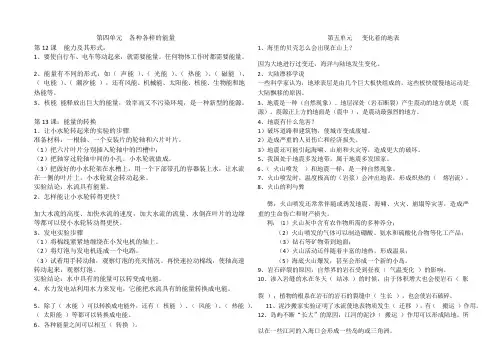

第四单元各种各样的能量第五单元变化着的地表第12课能力及其形式:1、海里的贝壳怎么会出现在山上?1、要使自行车、电车等动起来,就需要能量。

任何物体工作时都需要能量。

因为大地进行过变迁,海洋与陆地发生变化。

2、能量有不同的形式:如(声能)、(光能)、(热能)、(磁能)、2、大陆漂移学说(电能)、(潮汐能),还有风能、机械能、太阳能、核能、生物能和地一些科学家认为,地球表层是由几个巨大板快组成的,这些板快缓慢地运动是热能等。

大陆飘移的原因。

3、核能能释放出巨大的能量,效率高又不污染环境,是一种新型的能源。

3、地震是一种(自然现象)。

地层深处(岩石断裂)产生震动的地方就是(震源)。

震源正上方的地面是(震中),是震动最强烈的地方。

第13课:能量的转换4、地震有什么危害?1、让小水轮转起来的实验的步骤1)破坏道路和建筑物,使城市变成废墟。

准备材料:一根轴、一个安装片的轮轴和六片叶片。

2)造成严重的人员伤亡和经济损失。

(1)把六片叶片分别插入轮轴中的凹槽中;3)地震还可能引起海啸、山崩和火灾等,造成更大的破坏。

(2)把轴穿过轮轴中间的小孔。

小水轮就做成。

5、我国处于地震多发地带,属于地震多发国家。

(3)把做好的小水轮架在水槽上,用一个下部带孔的容器装上水,让水流6、(火山喷发)和地震一样,是一种自然现象。

在一侧的叶片上,小水轮就会转动起来。

7、火山喷发时,温度极高的(岩浆)会冲出地表,形成炽热的(熔岩流)。

实验结论:水流具有能量。

8、火山的利与弊2、怎样能让小水轮转得更快?弊:火山喷发还常常伴随或诱发地震、海啸、火灾、崩塌等灾害,造成严加大水流的高度、加快水流的速度,加大水流的流量、水倒在叶片的边缘重的生命伤亡和财产损失。

等都可以使小水轮转动得更快。

利:(1)火山灰中含有农作物所需的多种养分;3、发电实验步骤(2)火山喷发的气体可以制造硼酸、氨水和硫酸化合物等化工产品;(1)将棉线紧紧地缠绕在小发电机的轴上。

粤教科技版五年级上册12.能量及其形式说课黑龙江省同江市第一小学刘正学尊敬的各位评委:我是来自同江市第一小学的科学教师。

我将要说课的内容是能量及其形式。

我将从以下几个方面进行说课。

一、说教材:在本课教学中,先从观察身边运动的事物入手,引导学生思考物体工作的原因,继而对能量进行研究,并且通过一系列实验和推理活动,让学生在获得知识的同时锻炼科学逻辑推理思维的能力。

在该课的唯一一个实验活动中,训练学生在制作和分析的基础上为事物之间建立联系的能力,引导学生进一步理解“任何物体工作时都需要能量”的科学认识;接着,在“有哪些形式的能量”的讨论中,教材及从正向引导学生运用观察、分析的方法了解“能量的各种不同表现形式”,也从反方向激发学生思考、想象“假如缺少了某种能量,世界将会怎样?”伴随着这个过程的,使学生对“能量”和“能量的表现形式”概念的形成和再认识。

二、说教学目标:根据教材的编排意图,遵循课标精神,我制定了以下教学目标:科学知识目标:1.知道任何物体工作都需要能量。

2.知道电、光、热、声、磁等都是能量的不同表现形式。

科学探究目标:1.通过实验制作活动,培养学生实验、制作的能力。

2.通过各种思考交流活动,培养学生的思维与交流表达的能力。

情感态度价值观目标:认识能量的重要性,养成节约能源的好习惯。

三、说教学重难点:综合以上的分析和理解,我确立教学重难点如下:经历观察、实验记录、整理信息、逆向思考等的研究,建立“能量”和“能量的表现形式”的概念。

四、说教法:基于上述教材分析,我根据自己对研究性学习,“启发式”教学模式和新课程改革的理论认识,结合本校学生实际,将从以下几点展开教学:观察法、讲述法、实验法。

五、说教学准备:为了更好地突出重点,突破难点,我利用了以下材料辅助教学:气球、橡皮筋、木板小车等实验材料、视频影片等,有关各种形式的能量的图片、资料等。

六、说教学过程:根据学生原有的教学经验和认知规律,我把整个教学过程分成以下三个环节:(一)情景导入媒体出示:课本图片。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 小学科学说课稿——《能量的转换》小学科学实验教学《能量的转换》说课稿黄山市屯溪区大位小学吴玲芳尊敬的各位评委,各位老师:大家好!今天我的说课内容是《能量的转换》。

本节课我将从教材分析、学情、教学目标、教学重、难点、教学准备、实验教学过程、课后反思等几个方面来阐述。

一、教材分析:本课是粤教版小学科学五年级上册第单元第 13 课,学生(通过第一课《各种各样的能量》的学习,学生对能量以及能量形式有了初步的了解后,本课进一步引领学生探究各种形式的能量之间是如何转换的,为后面的知识建构坚实的科学知识基础,也为他们今后学习物理学最普遍的定律之一能量守恒定律打下感性认识基础。

二、学情分析:五年级学生,有一定的独立思考能力,有一些生活经验,对学科学的方法有一定的基础,知道对事物先观察,然后进行综合分析。

学生的动手能力较强,有一定的合作精神和团体意识。

这节课的内容是学生在前面学习了能量及其形式之后的一节内容,学生已经知道了各种能量,在这个基础上再进一步了解能量的之间的转换。

1 / 9能量的转化是一个很抽象的知识,所以需要学生自己动手实验,结合相关的视频辅助学生理解,将抽象的内容进行分解,变成具体的知识,让学生容易理解和吸收。

三、实验教学目标分析:1、知识目标:让学生建立能量转换的概念,知道一种形式的能量可以转换成另一种形式的能量。

这是本课学习的重点。

2、能力目标:(1)、学生会组装小水轮的试验装置。

(2)、能根据现象进行猜想、推测,并能通过实验验证发现规律,亲历一个完整的科学探究过程。

(3)、通过实验,大多数学生能知道水力发电站的主要设备,了解其工作原理。

(4)、通过实验,大多数学生知道三峡大坝建那么高那么大的原因以及作用。

五年级上册科学(粤教版)知识汇总20XX年秋1、《根里的抽水机》1、根系a) 概念:植物的根的总和。

b) 分类:直根、须根、贮藏根c) 作用:固定植物、吸收水分和养分d) 在土壤中的分布特点:深、广、多2、根吸收水和无机盐的部分为根毛,土壤里的水分被根毛吸收后逐步进入导管,再由导管输送到其它器官。

3、根毛的功能:吸收水分和无机盐;分泌酸类物质、溶解土中不易溶解的养分。

2、《茎里的运输网》1、茎的形态:a)、按质地分:木质茎和草质茎b)、按生长状况分:直立茎、缠绕茎(自身缠绕)、攀援茎(卷须攀援)、匍匐茎2、茎的特点:茎上都有叶、节、芽。

3、茎的作用:a) 支持植物b) 运输作用:导管自下而上输送水和无机盐、筛管自上而下输送有机物。

4、为什么树怕剥皮:植物体叶子制造的养分要通过树皮中的筛管自上而下运输,切断树皮,养分运输通道中断,根部得不到营养就会“饿死”,而茎和叶也因为得不到水分而不能生长,甚至死亡。

3、《叶里的加工厂》1、植物叶片排列的规律:叶镶嵌2、光合作用:a) 概念:绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。

b) 过程:光反应阶段、暗反应阶段c) 作用:i. 制造有机物供植物自身生长发育,是动物、人的食物来源。

ii. 转化并储存太阳能,是动物、植物、人类生命活动的能量来源。

iii. 使大气中的氧气和二氧化碳含量相对稳定。

iv. 对生物的进化具有重要作用。

3、叶的作用a) 光合作用:植物的绿叶可以把从根部运来的水分和从气孔进入的二氧化碳,利用太阳光的能量,制造成养料和氧气,这种作用叫做光合作用。

b)蒸腾作用:植物体内的水通过气孔排出到空气中的现象。

c) 呼吸作用:细胞内的有机物在一系列酶的作用下逐步氧化分解,同时释放能量的过程。

4、《花里的育婴房》1、根据花的构造状况,花可以分为完全花和不完全花两类。

在一朵花中,花萼、花冠、雄蕊、雌蕊四部分俱全的,叫完全花,如白菜花、桃花;缺少其中一至三部分的,叫不完全花。

《13 能量的转换》教案一、教学目标(一)知识与技能1、认识不同形式的能量可以相互转化。

2、知道水能可以转化为机械能和电能。

(二)过程与方法1、通过资料收集活动,培养学生查阅书刊、网络、及其他信息源的能力。

2、通过各种讨论、交流活动,培养学生的分析与交流表达的能力。

(三)情感态度价值1、培养学生乐于学以致用的兴趣。

2、培养学生关心新事物的精神。

二、教学重难点教学重点:经历“让小水轮转起来”、“发电的实验”等两个活动观察、讨论、归纳、判断等研究。

教学难点:认识能量是可以互相转换的。

三、教学准备关于课文配图以及有关发电站的视频影片、模型、图片等,并准备好两个活动的材料以及活动记录纸等。

四、教学过程新课导入:问题情景在山上俯视一座水电站,观察到水流从高处飞泄下来后,由此产生了疑问:“水冲下来,怎么就能产生电呢?”从而激起学生的学习兴趣,展开下面一系列的学习。

课文提出了一个问题:“你见过水力发电站吗?你知道水力发电站里有哪些设备吗?”学生对水电站的发电设备了解比较少。

课本出示了一张水力发电站的模拟结构图,包括主要的构成部分:涡轮机和发电机。

水力发电站的工作原理是这样的:它是利用水位差(势能)产生的强大水流所具有的动能进行发电。

这个过程中能量被转化,水流的能量被传递给涡轮机里的涡轮机叶片,涡轮机叶片的转动带动传动轴转动,使发电机转子转动产生电磁感应,从而使发电机发出电。

为了证实这个过程,课文又提出一个问题:“有了涡轮机和发电机等设备,就能发电了吗?”引出探究活动来。

这个问题可以分为两个部分:一个是水能不能使叶片转动,另一个是转子转动能不能发电。

课本接着就安排了两个活动让学生进行探究。

问题:他们在参观什么地方?为什么水冲下来就会产生电?引导:出示水电站的课本图,观察水电站的内部构造。

目的:产生研究能量转换的兴趣,尝试制造水电站的小模型进行研究。

新课讲解:活动一:让小水轮转起来活动指引制作一个小水轮所需要的材料包括一根轴、一个安装叶片的轮轴和六片叶片。

粤教版五年级科学上册复习资料五年级第一学期科学复习内容有哪些呢?下面店铺为你整理了粤教版五年级科学上册复习资料,希望对你有帮助。

五年级科学上册复习提纲(一单元)构成种子植物的六大主要器官是( 根 )、( 茎 )、( 叶 )、( 花 )、( 果实 )、( 种子 )。

第1课:根里的“抽水机”1、一株植物( 所有根 )的总和,就是一个( 根系 )。

2、植物的根系通常有两类:( 直根系 )和( 须根系 )。

3、直根系的特点是有一条较长的( 主根)和许多短而细的( 侧根),如( 大豆 )、( 白菜 )、( 榕树 )等。

4、须根系的特点是没有明显的( 主根 ),而是长着许多长度差不多的像( 胡须 )一样的根,像( 玉米 )、( 水稻 )、( 甘蔗 )等。

5、植物生长所需要的水,主要是依靠( 根系)从土壤里吸收的。

( 根系 )分布得越深、越广,其吸收水分的能力就越( 强 )。

6、根深扎土壤具有( 固定植株 )的作用。

7、根毛的作用:可以增加植物与土壤接触的面积,吸收更多的水分和矿物质,向茎和叶子输送,供给植物生长所需。

8、植物的根有什么作用?(1)可以固定植物,让高大的植物稳定地站在地面上;(2)可以吸收并输送水分和矿物质,供给植物生长。

9、比较不同环境里植物的根。

草原上的植物的根密密麻麻联成一个网状,既可以固定泥土,也可以使自己牢牢地固定在地面上。

沙漠中由于沙子松散又缺水,所以植物的根系都十分发达,有的尽可能往下伸展,有的尽可能向周围扩大,既可以较好地固定自己,又有利于自己充分吸收水分。

第2课:茎里的“运输网”1、植物茎的主要功能是( 运输水分 )。

此外,还有( 支持植物体 )的作用。

2、茎分( 匍匐茎 )、( 直立茎 )、( 缠绕茎 )、( 攀缘茎 )。

3、为什么树怕剥皮?叶子能制造养分,这些养分是通过树皮向下运输到根部的。

如果把树皮都剥了,这条运输养分的通道就会中断,根部得不到营养就会“饿死”,而茎、叶因为得不到水分而不能生长,甚至死亡。

粤教科技版五年级上册12.能量及其形式教学设计黑龙江省同江市第一小学刘正学一、教材分析:在本课教学中,先从观察身边运动的事物入手,引导学生思考物体工作的原因,继而对能量进行研究,并且通过一系列实验和推理活动,让学生在获得知识的同时锻炼科学逻辑推理思维的能力。

在该课的唯一一个实验活动中,训练学生在制作和分析的基础上为事物之间建立联系的能力,引导学生进一步理解“任何物体工作时都需要能量”的科学认识;接着,在“有哪些形式的能量”的讨论中,教材及从正向引导学生运用观察、分析的方法了解“能量的各种不同表现形式”,也从反方向激发学生思考、想象“假如缺少了某种能量,世界将会怎样?”伴随着这个过程的,使学生对“能量”和“能量的表现形式”概念的形成和再认识。

二、教学目标:科学知识目标:1.知道任何物体工作都需要能量。

2.知道电、光、热、声、磁等都是能量的不同表现形式。

科学探究目标:1.通过实验制作活动,培养学生实验、制作的能力。

2.通过各种思考交流活动,培养学生的思维与交流表达的能力。

情感态度价值观目标:认识能量的重要性,养成节约能源的好习惯。

三、教学重难点:经历观察、实验记录、整理信息、逆向思考等的研究,建立“能量”和“能量的表现形式”的概念。

四、教法:基于上述教材分析,我根据自己对研究性学习,“启发式”教学模式和新课程改革的理论认识,结合本校学生实际,将从以下几点展开教学:观察法、讲述法、实验法。

五、教学准备:气球、橡皮筋、木板小车等实验材料、视频影片等,有关各种形式的能量的图片、资料等。

六、教学过程:(一)情景导入媒体出示:课本图片。

谈话导入:同学们,很多美丽的小村庄里有着各种大大小小的水车,大家知道水车为什么会转动吗?科学猜想:是什么让水车转动起来呢?(答河水)不流动的湖水也能够让水车转动起来吗?组织讨论:是什么使下图中的物体动起来的?(二)活动:让小车动起来教师谈话:(展示实验用的小木车)任何物体工作都需要能量,可以给这个小车一点能量让小车动起来吗?可以用什么办法呢?讨论:学生观察实验材料,结合生活经验进行实验设计。

一、根里的“抽水机”1、一株植物所有根的总和,就是一个根系。

2、直根系:它们都有一条较长的主根和许多短而细的侧根。

如大豆、白菜、榕树。

3、须根系:它们没有明显的主根,而是长着许多长度差不多的像胡须一样的根。

空3格1、植物毛茸茸的根尖有什么作用?增加植物与土壤的接触面积,吸收更过的水分和矿物质供给植物生长需要。

2、植物根的作用:①固定植株②吸收更多的水分和矿物质植物生长需要。

3、草原上的根和沙漠中的根的分布特点与它们环境有什么关系?草原上的植物的根密密麻麻联成一个网状,既可以固定泥土,也可以使自己牢牢地固定在地面上;而在沙漠中,由于沙子松散又缺少水分,所以植物的根系都十分发达,有的尽可能往地下伸长,有的尽可能向周围扩大,既可以较好地固定自己,又利于自己充分吸收水分。

空3格二、茎里的“运输网”1、茎的主要:①支撑植株②运输水分和矿物质2、茎的分类:①匍匐茎:甘薯②直立茎:竹,松③缠绕茎:四季豆④攀援茎:葡萄、黄瓜3、“树怕剥皮”这是为什么?叶子制造的养分通过树皮向下运输到根部,如果树被剥皮,运输的通道就会中断,根部得不到营养就会饿死。

叶也因为得不到水分也会死亡。

空3格三、叶里的“加工厂”1、叶片互不重叠生产原因:有利于吸收更多的阳光发生光合作用,制造更多的养分。

2、光合作用:叶片借助太阳光的能量,利用根吸收的水分和空气中的二氧化碳,制造出淀粉并释放氧气。

空3格1、植物的叶片是制造淀粉的加工厂,太阳光是这座“加工厂”的能量来源。

2、植物对人类及其它生物的生存有什么意义?植物对人类及其它生物的生存提供了物质来源和能量来源。

1、制造有机物。

2、转化并储存能量。

3、使大气中的二氧化碳和氧气的含量相对稳定空3格四、花里的“育婴房”1、植物的花一般分为雄蕊、雌蕊、花瓣、萼片四部分组成。

2、完全花:由雄蕊、雌蕊、花瓣、萼片四部分组成的花。

如白菜花,木棉花。

3、不完全花:缺少其中一部分。

如百合花、南瓜花。

空3格1、花的各部分作用:①雄蕊和雌蕊:繁殖和孕育生命②花瓣:保护花的内部③萼片:在花朵开放前起保护作用2、雄蕊包括花药、花丝。