第2章 种群生态学(1-2)生物种群的特征及动态

- 格式:ppt

- 大小:5.92 MB

- 文档页数:44

种群的特征知识点总结

种群是生物学中重要的概念,指的是同一物种个体在特定地点的总体。

种群的特征可以通过种群数量、密度、分布、结构和动态等多个方面来描述。

下面将从这些方面逐一总结种群的特征知识点。

1. 种群数量

种群数量是指某一种群在特定地域范围内的个体数量。

种群数量的大小受到多种因素的影响,包括生物学特性、环境条件、生态位、竞争关系等。

种群数量的估算通常使用生物统计学方法,比如抽样调查、标记重捕法等。

2. 种群密度

种群密度是指单位面积或单位体积内的个体数量。

种群密度与环境资源的利用效率、生境面积等因素密切相关,密度过高会导致资源竞争和适应性进化,密度过低则可能导致孤立效应和基因流的减少。

3. 种群分布

种群分布是指个体在空间上的排列方式和分布规律。

常见的种群分布模式有均匀分布、聚集分布和随机分布。

种群分布模式与环境因素、生物学特性、种群数量等密切相关,是生态学研究中的重要内容。

4. 种群结构

种群结构是指种群内个体的性别比例、年龄结构、大小结构等特征。

种群结构对种群的生态过程和动态演变有重要影响,也是生态学、进化生物学等领域的研究重点。

5. 种群动态

种群动态是指种群数量随时间的变化过程,包括增长、减少、扩散、漂移、灭绝等现象。

种群动态与繁殖力、死亡率、移居率、环境压力等密切相关,是生态系统中不可或缺的研究对象。

以上是种群的一些重要特征知识点的总结,种群是生物学研究中的核心概念,对于理解生物多样性、生态系统结构和功能以及人类社会的可持续发展具有重要意义。

希望本文能够对读者有所帮助。

种群的特征课件一、引言种群是生态学中的一个基本概念,它指的是在一定空间范围内,同一物种个体所构成的总体。

种群的特征包括种群密度、种群结构、种群动态和种群分布等方面。

通过研究种群的特征,我们可以了解物种的生存状况、种群数量的变化趋势以及种群的分布规律,从而为生物多样性保护和管理提供科学依据。

二、种群密度种群密度是指单位面积或单位体积内种群个体数量。

种群密度是衡量种群数量特征的重要指标,它可以反映种群在一定时期的生存状况和资源利用效率。

种群密度受多种因素的影响,包括食物资源、栖息地质量、环境条件等。

种群密度的变化可以影响种群的生态功能和生态系统的稳定性。

三、种群结构种群结构是指种群中不同年龄、性别、大小等个体组成的比例和分布。

种群结构对于种群的生存和繁殖具有重要意义。

种群结构的合理与否直接影响到种群的生殖力和生存力。

种群结构的变化可能受到环境变化、资源利用、竞争等因素的影响。

通过研究种群结构,我们可以了解种群的生殖策略、生存策略和适应能力。

四、种群动态种群动态是指种群数量随时间的变化规律。

种群动态的研究可以帮助我们了解种群的生存状况、数量变化趋势和生态功能。

种群动态受多种因素的影响,包括出生率、死亡率、移民率和迁移率等。

种群动态的变化可能对生态系统的稳定性和功能产生影响。

通过研究种群动态,我们可以预测种群的未来发展趋势,为生物多样性保护和管理提供科学依据。

五、种群分布种群分布是指种群个体在空间上的分布规律。

种群分布受多种因素的影响,包括环境条件、资源分布、种群密度等。

种群分布的变化可能对种群的生存和繁殖产生影响。

通过研究种群分布,我们可以了解种群的适应能力和生态位。

种群分布的研究还可以帮助我们了解物种的分布范围和生境需求,为生物多样性保护和管理提供科学依据。

六、结论种群的特征是生态学研究中重要的内容之一。

种群密度、种群结构、种群动态和种群分布等方面都是种群特征的重要组成部分。

通过研究种群的特征,我们可以了解物种的生存状况、数量变化趋势和生态功能,为生物多样性保护和管理提供科学依据。

生态学:种群及其基本特征1、种群及其基本特征名词解释1、种群:是同一时期内一定空间中同种生物个体的集合,种群是物种存在的基本单位,是生物进化的基本单位,也是生物群落的基本组成单位。

2、种群生态学:研究种群的数量、分布以及种群与其栖息地环境中的非生物因素及其他生物群落之间的相互作用。

3、种群动态:研究种群数量在时间上和空间上的变动规律。

4、内分布型:组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局,称为种群的内分布型,一般有均匀分布、随机分布和成群分布。

5、最大出生率:是指理想条件下中群内后代个体的出生率。

实际出生率:是一段时间内种群每个雌体实际的成功繁殖量。

特定年龄出生率:特定年龄组内每个雌体在单位时间内产生的后代数量。

6、最低死亡率:种群在最适环境下由于生理寿命而死亡造成的死亡率。

生态死亡率:种群在特定环境下的实际死亡率。

7、年龄锥体:是以不同宽度的横柱从上到下配置而成的图,横柱从上到下表示不同的年龄组,宽度表示各年龄组的个体数或各年龄组在种群中所占数量的百分比。

种群年龄结构是指不同年龄组的个体在种群内的比例和配置情况。

8、生命表:用来呈现和分析种群死亡过程的表,分为动态生命表和静态生命表。

静态生命表:根据某一特定时间对种群做一年龄结构的调查资料而编制的,称为静态生命表。

综合生命表:加入了mx栏,即同生群平均每存活个体在该年龄期内所产后代数,这样的生命表称为综合生命表。

9、同生群:动态生命表总结的是一组大约同时出生的个体从出生到死亡的命运,这样一组个体称为同生群,这样的研究叫做同生群分析。

10、生命期望:是种群中某一特定年龄的个体在未来所能存活的平均天数。

11、净增殖率(R0):存活率lx与生殖率mx相乘,并累加起来,即得净增殖率。

12、K-因子分析:根据连续观察几年的生命表系列,我们就能看出在哪一时期,死亡率对种群大小的影响最大,从而可判断哪一个关键因子对死亡率ktotal的影响最大,这一技术称为K-因子分析。

第二章种群生态学(P75)一、填空1、种群生态学的核心内容是,种群动态研究是研究。

2、自然种群具有、、三个基本特征。

3、生态学是研究以、、为中心的宏观生物学,主要研究、的组织层次,在自然等级系统中、被认为是属于比生态系统高一级的层次。

4、种群个体空间分布呈、、三种类型。

5、从生命表可获得、和三方面的信息。

5、种群的统计指标,大体可分为、和三类。

6、种群进化过程包括的变化和的变化。

7、Deevey曾将存活曲线分为Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型。

9、生命表可以分为和。

10、种群的年龄结构通常用来表示,可将种群分为、和三个基本类型。

11、种群的密度制约性增长呈“”型,用来表示,逻辑斯谛曲线被划分为、、、、五个时期。

13、种群的统计特征有、、、、、、、等。

14、是人类保护和利用有益生物和控制有害生物的理论指导。

15、种群生态学研究种群的、以及种群与其中的非生物因素和其它生物种群,例如与,与等相互作用。

16、种群的数量特征分为、和三级种群参数。

17、一种生物进入和占领新栖地,首先经过和以后可出现或波动,也可能较长期地表现为平坦的,许多种类还会出现骤然的数量猛增,称为,随后又是,有时种群数量会出现长期的下降称为,甚至。

18、在“J”种群增长模型中,某种群的r值居于该种群为上升种群。

19、博登海默(Bodenheimer 1958)按锥体形状,年龄锥体可划分为____、____和____三个基本类型25按Andowantha定义,rm是具有年龄结构的种群,在不受限制,同种其它个体的维护在水平,在环境中没有天敌,并在某一特定的、、、和等环境条件组配下,种群的增长率。

30、种群动态的基本研究方法有、、。

27、年龄为3岁的马鹿,生命期望值为5年,它们平均能活到岁。

28、我国计划生育政策的生态学理论依据是。

21、扩散有、、,鱼类称,鸟类称。

12、自然选择有、、三种类型;按其与密度变化的关系分为和两类,前者常被称为,后者称为;根据生物的进化环境和生态对策又把生物分为和两大类。

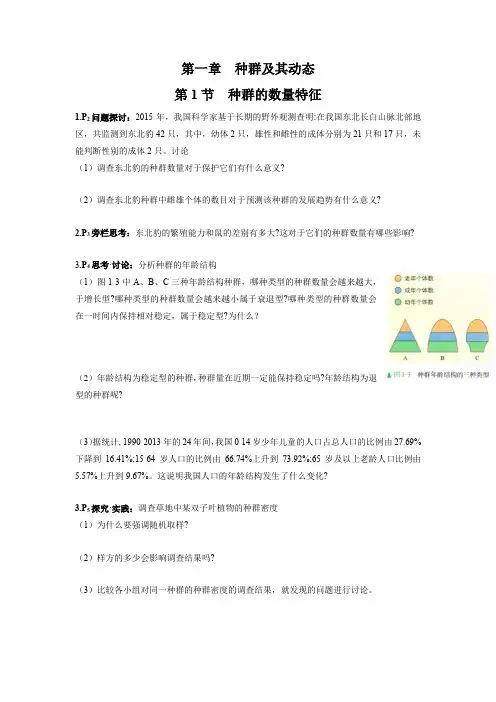

第一章种群及其动态第1节种群的数量特征1.P2问题探讨:2015年,我国科学家基于长期的野外观测查明:在我国东北长白山脉北部地区,共监测到东北豹42只,其中,幼体2只,雄性和雌性的成体分别为21只和17只,未能判断性别的成体2只。

讨论(1)调查东北豹的种群数量对于保护它们有什么意义?(2)调查东北豹种群中雌雄个体的数目对于预测该种群的发展趋势有什么意义?2.P3旁栏思考:东北豹的繁殖能力和鼠的差别有多大?这对于它们的种群数量有哪些影响?3.P4思考·讨论:分析种群的年龄结构(1)图1-3中A、B、C三种年龄结构种群,哪种类型的种群数量会越来越大,于增长型?哪种类型的种群数量会越来越小属于衰退型?哪种类型的种群数量会在一时间内保持相对稳定,属于稳定型?为什么?(2)年龄结构为稳定型的种群,种群量在近期一定能保持稳定吗?年龄结构为退型的种群呢?(3)据统计,1990-2013年的24年间,我国0-14岁少年儿童的人口占总人口的比例由27.69%下降到16.41%;15-64岁人口的比例由66.74%上升到73.92%;65岁及以上老龄人口比例由5.57%上升到9.67%。

这说明我国人口的年龄结构发生了什么变化?3.P5探究·实践:调查草地中某双子叶植物的种群密度(1)为什么要强调随机取样?(2)样方的多少会影响调查结果吗?(3)比较各小组对同一种群的种群密度的调查结果,就发现的问题进行讨论。

4.P6练习与应用一、概念检测1.种群密度是种群最基本的数量特征。

判断下列与种群密度有关的表述是否正确。

(1)一块草地上所有蒲公英的数量就是这个蒲公英种群的种群密度。

( )(2)调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可以用样方法。

( )(3)种群密度与出生率成正比。

()2.科技人员为了检验某新型除草剂对麦田杂草猪殃殃的防治效果,随机选3块麦田,在每块麦田中做对照实验,施药60天后调查猪殃殃密度。

(新教材)部编人教版高中生物选择性必修2《生物与环境》课后“练习与应用+复习与提高”汇总(附答案)第1章种群及其动态.第1节种群的数量特征练习与应用一、概念辨析1.判断下列表述是否正确。

(1) 一块草地中所有蒲公英的数量就是这个蒲公英种群的种群密度。

(×)(2)调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可以用样方法。

(√)(3)年龄结构为增长型的种群,种群数量一定会越来越多。

(×)2.下列关于样方法的表述,错误的是( D)A.样方要有代表性B.样方数量不宜过少C.可以任意设置样方D.样方面积大小应适当3.2003年,我国颁布法律,禁止“非医学需要的胎儿性别鉴定”和“非医学需要的性别选择性人工流产”,请简要说明这一规定的意义。

答案提示:在自然情况下,新生儿的男女性别比例大致为1 : 1。

禁止“非医学需要的胎儿性别鉴定”和“非医学需要的性别选择性人工流产”,有利于维系性别比例均衡,进而有利于维持社会的和谐稳定。

二、拓展应用1.在某池塘中,第一次捕获鲫鱼106条,做上标记后放回,第二次捕获鲫鱼91条,其中有标记的25条。

请估算这个池塘中共有鲫鱼多少条。

答案提示:约386条。

2.假如要调查一块农田中某种鼠和蚯蚓的种群密度,你将分别采用什么方法?说说你的理由。

答案提示:调查蚯蚓的种群密度,采用样方法。

因为这种小动物的活动能力弱,活动范围小,采用样方法调查正适合。

调查鼠的种群密度采用标记重捕法。

因为这种动物的活动能力强,活动范围大,不宜用样方法来调查它们的种群密度。

常用的方法之一是标记重捕法。

3.下图A、B分别为两个国家人口的年龄结构图,纵轴示年龄,横轴示各年龄段人口占总人口的百分比。

请根据此图回答,哪一个国家未来的人口增长率高?答案提示:B第2节种群数量的变化练习与应用一、概念辨析1.判断下列表述是否正确。

(1)将一种生物引人一个新环境中,在一定时期内,这个生物种群就会出现“J”形增长。

(×)(2)种群的“s" 形增长只适用于草履虫等单细胞生物。

《第一节生物群落的基本单位——种群》同步训练(答案在后面)一、单项选择题(本大题有12小题,每小题2分,共24分)1、在生态学中,种群是指生活在一定自然区域内的同种生物的全部个体。

以下哪项不属于种群的特征?A. 出生率与死亡率B. 种群密度C. 性别比例D. 经济价值2、在自然生态系统中,种群数量相对稳定的状态通常称为?A. 种群平衡B. 种群波动C. 种群灭绝D. 种群扩张3、在研究一个种群时,下列哪一项不是直接用于描述该种群特征的参数?A. 种群密度B. 年龄结构C. 性别比例D. 物种多样性4、关于种群增长曲线,在理想条件下(无天敌、食物充足、没有疾病等),种群数量随时间的变化趋势最接近于哪种模型?A. S型增长模型B. J型增长模型C. 抛物线型增长模型D. 波动型增长模型5、在“种群”的概念中,以下哪个选项不属于种群的基本特征?A. 一定自然区域内同种生物的所有个体B. 具有相互作用的个体群体C. 种群内部个体数量相对稳定D. 种群与周围环境相互作用6、以下哪种因素对种群数量的影响属于密度依赖型?A. 气候变化B. 食物供应C. 天敌数量D. 种子散布7、在研究某一森林中的鹿种群时,以下哪一项不是直接用来评估该种群的特征?A. 种群密度B. 出生率和死亡率C. 年龄结构D. 森林的气候条件8、下列关于种群内个体之间相互作用的说法中,哪一项是错误的?A. 种群内的竞争可能会限制个体的成长和发展。

B. 种群内的合作行为总是能增加每个个体的生存机会。

C. 种群内部可能存在社会等级制度。

D. 信息交流对于维持种群内的协作至关重要。

9、关于种群的定义,以下哪项描述是正确的?A. 种群是指在一定空间范围内,具有相同物种特征的个体集合B. 种群是指一个物种的所有个体C. 种群是指一个生态系统中具有相同生活习性的个体集合D. 种群是指一个生态系统中所有生物的总称 10、以下哪种情况不属于种群数量特征?A. 出生率B. 死亡率C. 年龄结构D. 物种多样性11、在生态学中,种群是指一定区域内同种生物个体的总和。

2、连续的增长模型(Logistic(1)假设:具密度效应的种群连续增长模型,比无密度效应的模型增此即生态学发展史中著名的逻辑斯谛方程式中a——参数,其值取决于1、随机分布:环境的资源分布均匀一致,种内个体间相互独立,在每个空间上出现的机会是相等的,各自在空间里都是随机定位。

即个体分布完全(b) 大块的样方,结果呈现是聚集分布(c)小块的样方,结果呈现的是均匀分布多数方法都是基于一定尺度,点格局分析理论上可以分析全部尺度上的种群空间格局,是较理想的方法。

第四节种群的调节一、密度制约因素和非密度制约因素:1、密度制约因素:某种生态因子对种群的影响是随着种群密度的变化而变化,且种群受影响部分的百分比也与种群密度的大小有关。

死亡率随种群密度的增加而增加——密度制约死亡率;出生率随种群密度的增加而下降——密度制约出生率。

只有密度制约因素才能使种群达到平衡,密度制约因素主要是生物因素:寄生、疾病、捕食、竞争,所以种群密度制约调节是一个内稳定过程,当种群达到一定大小时某些与密度相关的因素就会发生作用,借助于降低出生率,增加死亡率来抑制种群增长。

2、非密度制约因素:某种生态因子对种群的影响不受种群密度本身的制约,在任何密度下的种群总是有一个固定的百分数受到影响或杀死,非密度制约因素可以对种群大小施加重大影响,也能影响种群的出生率、死亡率,但实际上对于种群的增长无法起调节作用。

非密度制约因素主要是一些非生物因素,如气候、生境、其它动物、病原体、食物。

二、影响种群数量调节的因素外在因素:气候(极端的温度)、可获资源量(食物、生殖的场所)、疾病和寄生物(传染病、某些寄生物的致病力、传播速度随种群密度的增加而增加)、捕食(强有力的外在调节机制)。

内在因素:行为,内分泌,遗传调节。