黄河野牛乌鳢微流水人工繁育保种技术

- 格式:pdf

- 大小:82.97 KB

- 文档页数:1

乌鳢的人工繁殖技术

王广军

【期刊名称】《河北渔业》

【年(卷),期】2000(000)003

【摘要】乌鳢(Ophiocephalus argus Cantor)俗称黑鱼、乌鱼、才鱼、湖南生鱼、蛇头鱼等。

乌鳢营养丰富,肉质细嫩,肉味鲜美,骨刺少,生长快,个体大,是一种经济价

值很高的淡水鱼类。

再加上它具有滋补、收肌、活血、去淤等药理作用,因此成为

人们秋冬进补的珍品,乌鳢因而也成为畅销产品。

其人工繁殖技术如下: 1 亲鱼的选择乌鳢的怀卵量与体重通常成正比关系。

体重0.5kg的雌鱼怀卵量为8000~12000粒,体重较大的个体怀卵量也较多。

【总页数】2页(P21,26)

【作者】王广军

【作者单位】中国水产科学研究院珠江水产研究所

【正文语种】中文

【中图分类】S965.211

【相关文献】

1.微山湖地区乌鳢人工繁殖技术要点 [J], 雷景涛

2.乌鳢人工繁殖技术初探 [J], 李洪进

3.乌鳢人工繁殖技术初探 [J], 李洪进; 潘珍

4.乌鳢小水体工厂化人工繁殖技术 [J], 蔡正傲; 侯冠军; 李海洋

5.内陆寒冷地区乌鳢规模化人工繁殖技术 [J], 王俊;金曙光;张玉;王继兵;王志新

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乌鳢人工繁殖技术操作规程一、筹备工作1.选址:选择水环境优良的池塘或湖泊作为乌鳢人工繁殖的场所。

2.设施建设:根据繁殖数量和所需设备,建设符合现代化标准的鱼类繁育场。

3.材料准备:准备好乌鳢繁殖所需的评估设备和培育用的饲料。

二、乌鳢选种1.选鱼:选取外形良好、活力强的健康乌鳢作为繁殖种鱼。

2.筛选:通过外观特征、体型大小等,将成熟年龄的种鱼筛选出来。

三、乌鳢繁殖操作1.发情诱导:提供适宜的养殖环境,如水温、水质等,促使种鱼开始产生发情行为。

2.母鱼产卵:将母鱼放入孵化箱或孵化网中,提供干净的流动水环境,促使母鱼产卵。

3.采集卵子:根据产卵箱或网中的情况,及时采集卵子,并放入孵化箱中。

4.雄鱼配种:用一只或多只雄鱼与采集到的卵子进行配种,提高繁殖效果。

5.孵化鱼腹:将孵化箱放置于水中,保持适宜的温度,等待鱼腹的出现。

四、鱼苗培养1.隔离鱼苗:将鱼苗放入适宜的培养箱中,确保鱼苗的生存和生长。

2.饲料喂养:根据鱼苗的发育阶段,提供合适的饲料,如粉状小颗粒、微粒饲料等。

3.定期观察:定期观察鱼苗的生长情况,及时做好饲料和水质的管理。

4.环境调控:根据鱼苗的需求,调控水质、温度和光照等环境条件,促进其正常生长发育。

五、鱼种饲养1.水质管理:保持鱼塘的水质清洁,控制水温、氧气含量等指标。

2.健康管理:定期检查鱼的健康状况,预防和治疗鱼类常见疾病。

3.饲料投喂:按照乌鳢的生长阶段,提供高品质、适量的饲料。

4.配种操作:根据需要,控制鱼的繁殖数量和繁殖质量,进行配种操作。

六、疾病防治1.疫苗接种:定期给乌鳢接种疫苗,增强其抗病能力。

2.疾病监测:定期检查鱼的身体状况,及时发现和处理疾病。

3.药物治疗:根据疾病类型和严重程度,采用适当的药物进行治疗。

以上是乌鳢人工繁殖技术的一般操作规程,通过科学的管理和操作,可以有效地提高乌鳢的繁殖效果,增加其种群数量,并保护乌鳢资源的可持续利用。

殖生产中,臭氧的投入浓度通常为0.08~0.20毫克/升,治疗浓度为1.0~1.5毫克/升。

注意事项1.日常值班要定时巡池,注意观察养殖个体活动情况,特别要了解它们的摄食情况,确定日投饵量,根据摄食情况及时调整。

2.及时捞除死亡个体,杂物等,发现有病个体立即检查病因及时治疗,如见异常活动个体查出原因后及时采取相应措施。

3.要注意观测水质情况,可以从养殖池水的变化判断养殖鱼的健康状况,提前采取预防措施。

4.做好日常各项记录工作,记录当天水质、气候、投饵、消毒、防病治病用药及其他各项情况。

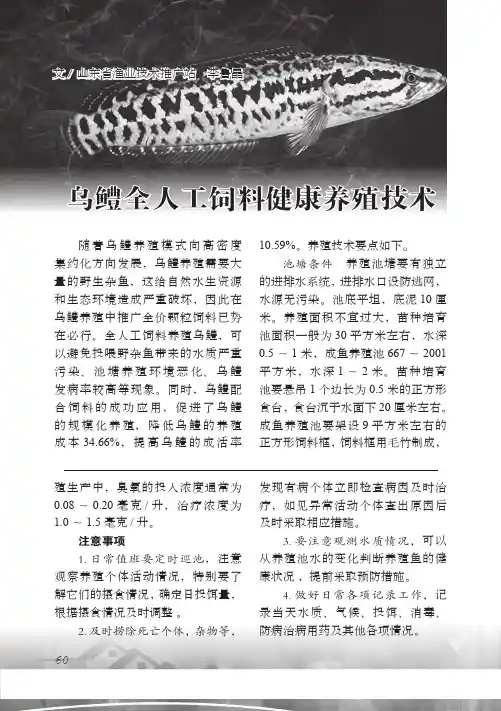

随着乌鳢养殖模式向高密度集约化方向发展,乌鳢养殖需要大量的野生杂鱼,这给自然水生资源和生态环境造成严重破坏,因此在乌鳢养殖中推广全价颗粒饲料已势在必行。

全人工饲料养殖乌鳢,可以避免投喂野杂鱼带来的水质严重污染、池塘养殖环境恶化、乌鳢发病率较高等现象。

同时,乌鳢配合饲料的成功应用,促进了乌鳢的规模化养殖,降低乌鳢的养殖成本34.66%,提高乌鳢的成活率10.59%。

养殖技术要点如下。

池塘条件养殖池塘要有独立的进排水系统,进排水口设防逃网,水源无污染。

池底平坦,底泥10厘米。

养殖面积不宜过大,苗种培育池面积一般为30平方米左右,水深0.5~1米,成鱼养殖池667~2001平方米,水深1~2米。

苗种培育池要悬吊1个边长为0.5米的正方形食台,食台沉于水面下20厘米左右。

成鱼养殖池要架设9平方米左右的正方形饲料框,饲料框用毛竹制成,文/ 山东省渔业技术推广站 李鲁晶 乌鳢全人工饲料健康养殖技术第3月 上半月刊木桩固定,便于漂浮,具体数量根据池塘大小而定,一般1~2个。

放养密度人工养殖乌鳢具有高度群体摄食性,放养密度不能太小,否则不易驯化。

苗种培育池每667平方米放养体长3厘米左右的苗种2万~3万尾。

成鱼养殖池放养规格100~200克的鱼种3000~6000尾。

放养密度要根据养殖者的技术水平、生产条件等各方面因素综合考虑。

驯化时间乌鳢是肉食性鱼类,其食性具有专一性和习惯性,所以使用颗粒饲料驯化投喂乌鳢宜早不宜迟。

乌鳢的人繁技术

朱于来

【期刊名称】《渔业致富指南》

【年(卷),期】2005(000)007

【摘要】一、亲鱼选育。

乌鳢亲鱼最好在当年的9月、10月份收集.亦可安排在2月底、3月初选择。

要选二冬龄以上的野生或养殖乌鳢,规格在O.75-1.50kg最理想。

要求无病无伤、生长良好、体质健壮。

放入水深1.5m左右、水草茂密底层淤泥厚达30cm左右的专塘培育,按每10—15m2放养l对,每667m2放养60对、250kg左右。

放养亲鱼前,做好培育池的清整消毒和鱼体消毒工作,雌雄比例为1:1。

【总页数】2页(P36-37)

【作者】朱于来

【作者单位】江苏省响水县海洋与渔业局224600

【正文语种】中文

【中图分类】S965.199

【相关文献】

1.乌鳢的人工养殖技术 [J], 桑贤强;周盘良

2.乌鳢的繁,养殖技术及病虫害防治 [J], 李恒颂;邬国民

3.乌鳢的人工养殖技术和病害防治 [J], 钱力

4.白乌鳢早繁与养殖技术研究 [J], 曾航;吴俊;唐洪玉;郑永华;胡文达;

5.“白乌鳢早繁与成鱼高产高效健康养殖技术”通过鉴定 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

如何科学养殖和繁殖乌鳢乌鳢又名黑鱼、乌鱼,是一种凶猛的食肉鱼类,喜生活在河、湖、池塘的水草丛生处,耐受力强,即便是缺水、缺氧,也能存活数小时,而且死后肌体不易腐烂。

我国曾盛产乌鳢,但近30年来随着天然乌鳢的大幅减少,乌鳢成了水产类中的稀有品。

乌鳢骨刺少,含肉率高,营养丰富,蛋白质含量高。

据测定,每100g乌鳢肉含蛋白质19.8g、脂肪1.49g、碳水化合物1.2g,并含人体所需的钙、磷、铁、锌等营养元素。

乌鳢作为药用,可去瘀生新、滋补调养;外科手术后食用乌鳢可生肌补血,促进伤口愈合。

因此,乌鳢历来深受东南亚各国和港、澳市场的欢迎,是我国外贸出口的水产品之一。

近年来,我们开展了人工养殖乌鳢的科研和实践,已初步取得成功,积累了一定的经验。

为了推动我国乌鳢人工养殖及外贸出口业的发展,使乌鳢养殖成为农业增效、农民增收的一个途径,让广大渔民共同走养殖黑鱼致富的阳光大道,作者根据自己在实践中总结出的一些经验,毫不保留的、无私的将乌鳢的成鱼养殖、苗种繁育技术介绍如下,共大家参考借鉴:1成鱼养殖成鱼养殖有单养、混养,还有工厂集约化养殖,在我国广大农村的中小水塘、浅水池沼里也可养殖,但大多数养殖场宜采用混养形式。

1.1混养即在家鱼的成鱼或亲鱼池中进行少量搭养,以充分利用池塘水体,清除池塘中的野杂鱼及其他水生动物,提高主养鱼类的生长率,减少池塘的饵料消耗量,最终达到提高单位水体鱼产量的目的,从而提高养殖效益。

同家鱼混养时,乌鳢的鱼种要有选择性,家鱼的鱼种要比乌鳢的体长大1倍以上,以免受到乌鳢的危害。

乌鳢的每亩投放量通常为30~40尾,选择体长10cm左右,比家鱼鱼种晚1个月(5~6月)下塘。

生产中一般不给乌鳢投饵。

到年底,乌鳢可长到0.4~0.5kg。

1.2单养采用家鱼的成鱼养殖池单养乌鳢,并在池塘周围添设拦网,以防乌鳢跳跃逃窜。

池水深1.5m,水面上种植水浮莲、水葫芦等水生植物,以达到隐蔽、遮阳、改良水质的作用。

乌鳢养殖技术乌鳢俗称黑鱼、乌棒、花鱼、斑鱼,肉质细嫩,味道鲜美,畅销国内外市场,价格昂贵,成为外贸出口的重要水产品。

一、养殖乌鳢优点①乌鳢苗种来源广,早期是从水草丛、河沟中捕捞,目前已发展到工厂化培育等。

②对环境的适应性强,水质要求低。

③当年可以养成商品鱼。

④每667平方米池塘,水深7.5米,可放养鱼种8000~9000尾,年产量可达4~5吨,利润3万~5万元。

⑤疾病少,成活率高,成鱼便于远距离销售。

二、种苗人工繁殖1.选择亲鱼5月中旬,选择腹部膨大松软,卵巢轮廓明显,中央出现凹沟,生殖孔外突、大而粉红色的雌鱼,用控卵器取卵子。

卵粒大小均匀,呈金黄色,光亮饱满。

雄性个体体色紫红色,前脊上有自下而上排列整齐、透明白色的小圆斑,愈多愈白愈好;腹部稍肥大、松软,生殖孔稍放大,微凹,呈三角形,淡粉红色。

雌雄比例1∶1。

雌雄鱼分别在暂养池静养一天,不投喂饵料,有利于产卵。

2.亲鱼催产采取二次注射,第一针采用全剂量的1/3。

隔18~26小时,再将2/3剂量注入雌鱼。

雄鱼在雌鱼注射第二针时一次性注射,剂量减半。

注射部位:体腔注射,采用较细的6号针头,与身体成45度角扎针。

进针深度1厘米。

激素的种类和剂量:鲤、鲫脑垂体,每千克雌鱼4~6粒,雄鱼减半;绒毛膜促性腺激素,每千克雌鱼1600~2400国际单位,雄鱼减半。

3.产卵可在孵化缸、水泥池、土池中进行。

在水温22~23℃时产卵效应时间为27~35小时,水温24~25℃时产卵效应时间为25~30小时,水温26~28℃时产卵效应时间为18~22小时。

乌鳢产卵需在安静和弱光下进行,不能受到惊吓,否则会中止产卵。

产卵后12~14小时集卵。

4.人工孵化网箱孵化(40目,50厘米×100厘米×50厘米),微流水方式,每箱投入1万粒受精卵;孵化池孵化(3米×4米×0.8米),静水方式,每池投放4万粒受精卵;孵化率的高低取决于鱼卵的受精率和水质的清新。

黄河野生乌鳢微流水人工繁育保种技术江波;王震;卞秋云【期刊名称】《水产养殖》【年(卷),期】2012(033)005【总页数】2页(P32-33)【作者】江波;王震;卞秋云【作者单位】陕西省水产工作总站,陕西渭南714000;陕西省水产工作总站,陕西渭南714000;陕西省水产工作总站,陕西渭南714000【正文语种】中文2009—2011年,笔者在陕西省合阳县黄河滩新民良种场进行了黄河野生乌鳢微流水人工繁育保种试验。

其中:2009年催产亲鱼15组,集卵9万粒,受精率很低,未孵出鱼苗。

2010年催产亲鱼30组,集卵50万粒,受精率56.7%,生产水花28.3万尾,1龄鱼种5万尾;2011年,对注射剂量和孵化流程进行改进,取得较好效果。

共催产亲鱼48组,集卵18万粒,孵化水花鱼苗11万尾,受精率达到61.1%;经过2阶段(水花-夏花,夏花-鱼种)培育,生产1龄鱼种2万尾,平均规格75 g/尾,总产量1 500 kg,667m2均产量500 kg,乌鳢人工繁殖及苗种培育取得成功。

试验研究解决了黄河滩野生亲鱼收集及微流水环境下的强化培育、乌鳢人工催产药物最适剂量探索、夏花到鱼种培育阶段的适口饵料培育问题,达到预期目标。

现将试验情况总结如下。

1 材料与方法1.1 亲鱼来源自2009年连续3年从黄河湿地收集野生乌鳢,所选亲鱼均为黄河野生乌鳢优质个体,具有优良的遗传性状。

经过连续3年选优培育,野生亲鱼数量达到350组,♀∶♂为1∶1。

1.2 亲鱼培育利用9个专用培育池对乌鳢亲鱼进行微流水强化培育,培育池面积70m2,水深0.7m。

亲鱼饲料以冰鲜鱼为主,水温保持在19~25℃之间,雌雄比例1∶1,每池放养量放养30~40尾。

1.3 人工催产1.3.1 亲鱼雌雄鉴别雌性亲鱼普遍个体较小,体色稍淡,体部花纹边界不明显并且颜色较浅,腹部呈现明显的乳白色,斑纹少且淡,生殖孔相对较大,腹部柔软,表皮光滑;雄性则相反,体表颜色明显较深,花斑较多且密集,腹部颜色较深,花斑明显多于雌性,且腹部较硬,不光滑。

乌鳢人工养殖技术要点作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2018年第16期乌鳢,是鳢科鱼类中分布最广、产量最大的种类。

人们习惯把乌鳢称为乌鱼、黑鱼、才鱼、生鱼等。

乌鳢有极强的生命力和对环境的适应能力,乌鳢的含肉率高,又无肌间细刺,是老少皆宜的鱼品之一。

一、乌鳢生物学特性适宜生长的水温是13~30℃,最适生长温度是25~28℃。

乌鳢是凶猛的肉食性鱼类,生长迅速,一般当年繁殖的幼苗到年底体长可达8~18cm,体重30~200g。

二、夏花鱼种的培育夏花培育可采用水泥池进行。

水泥池一般选用4m×3m×0.8m的长方形为好,设有进排水系统、增氧设备、排苗口和食台等。

培育池上方最好架有塑料大棚。

放养密度:一般静水池培育400~500尾/m2;微流水养殖可放养600~800尾/m2,甚至1000尾/m2。

刚下池的鱼苗,仍以鲜活浮游动物为饲料,当鱼苗长到2cm以上时,除了每天投喂2次鲜活浮游动物之外,亦可将死浮游动物挂袋。

如还供不应求,死水蚤中可以拌入酵母蛋白、鱼粉(鱼肉糜)、麦粉等。

做到少量多餐,让鱼苗饱食,提高成活率。

要加强水质调节,注意鱼池水质,定期增氧。

当鱼苗长到3~4cm时,就可移入大池或网箱中培育鱼种。

三、乌鳢成鱼池塘养殖1.池塘要求池塘以5~10亩为宜,水深150cm左右,塘埂高出水面40~50cm,以防鱼跳出池外。

2.水质:水源水量充足、水质清新,池水溶氧量5mg/L以上,pH值为7~8,透明度30cm以上。

3.放养前准备放养前7~10天,按每亩用75~100kg生石灰干法清塘消毒,清塘4天后注水。

同时在塘四周种植水草,水草面积不能超过池塘面积的1/2。

池内搭建一个食台,大小3~4m2,固定于离岸边2m左右、水面下50~60cm之处。

4.鱼种选择及放养密度选择规格一致、体表光洁、肌肉丰满、无伤无病、游动活泼、争食凶猛的鱼种。

每亩放养鱼种4000~6000尾。

5.放养时间与规格池塘养乌鳢的鱼种有两种规格,一种是每尾50g以上的大规格鱼种,宜在初冬放养入池;一种是每千克60~200尾的小规格鱼种,是由当年早春繁殖苗经2个月左右培育而成,宜在6-7月放养入池。

乌鳢的生物学特性及人工池塘规范化养殖技术摘要介绍乌鳢的生物学特性,在此基础上,分析乌鳢养殖的环境条件要求、苗种培育、成鱼养殖、鱼病防治等技术规范,以为乌鳢养殖提供参考。

关键词乌鳢;生物学特性;规范化;养殖技术1 乌鳢的生物学特性1.1 形态特征乌鳢体呈圆筒状,尾部略侧扁;头尖、长而扁平,覆鳞片,口大端位,口裂稍斜并延伸到眼后,下颌稍突出;上下颌、犁骨和口盖骨上密布细齿;眼中大;鳃孔大,鳃耙粗短而稀疏,鳃腔上方有一个密布毛细血管的鳃上器,具有辅助呼吸的机能;体被圆鳞,较大;侧线较平直,在臀鳍起点上方折断,侧绒鳞60~67;背鳍和臀鳍均很长,脊与圆形的尾鳍相连,无硬刺,胸鳍圆扇形,腹鳍短小[1-2]。

肛门位于体中点的腹面;鳔一室,较细长;胃呈囊状,具2个幽门垂;肠短,双曲,仅为体长的一半略多。

体背部为黑色,腹部灰白色或浅黄色,体侧有许多不规则的黑色斑条,头侧边有2条黑纹,奇鳍有黑白相间的花纹,偶鳍浅黄色,间有不规则的斑点,胸鳍基部有一黑色斑点。

1.2 生活习性乌鳢属底栖类,喜居水草丛生的静水或微流水水域。

缺氧情况下可靠鳃上器在空气中呼吸。

即使无水但有一定湿度就可存活1周以上。

乌鳢跳跃能力强,成鱼能跃出水面1.5 m以上,6.6~10.0 cm的鱼种能跃离水面0.3 m以上。

因此,在池中饲养要注意防逃。

1.3 食性乌鳢为纯肉食性,食物缺乏时有相互残食现象。

食物组成随个体增大而改变。

30 mm以下的幼鱼以浮游甲壳类、桡足类、枝角类及水生昆虫为食。

30~80 mm 以下幼鱼以昆虫、小鱼虾类为食[3]。

成鱼阶段主要以银鲫、刺鳅、蛙类为食。

成鱼生殖期停食,处于蛰居状态。

1.4 生长与生殖乌鳢生长快,当年孵化的幼鱼到秋季平均长可达15 cm,体重50 g左右,5龄鱼可约达5 kg。

在水温20 ℃时,乌鳢生长最快。

成熟亲鱼的怀卵量与亲鱼的大小有关,体长52 cm的亲鱼怀卵量3.6万粒,体长35 cm的亲鱼怀卵量约为1万粒。

乌鳢人工繁育技术

李治国;邵翠霞

【期刊名称】《河南水利》

【年(卷),期】2003(000)004

【摘要】乌鳢(Ophiocephalus argvus)(又名乌鱼、火头、生鱼等)属鳢形目,鳢科,是以小型的野杂鱼类为捕食对象的肉食性鱼类,其肉味鲜,适应性强,是黄河滩涂鱼塘套养鱼类的最佳选择,因此利用有利的自然优势,进行乌鳢的人工繁殖极为必要。

2003年,我们在位于黄河滩边的俩沟渔场,进行了乌鳢人工繁育试验,获得成功。

【总页数】1页(P27)

【作者】李治国;邵翠霞

【作者单位】巩义市水利局451200

【正文语种】中文

【中图分类】S961.2

【相关文献】

1.乌鳢人工繁育技术 [J], 李治国;邵翠霞

2.黄河野牛乌鳢微流水人工繁育保种技术 [J], 江波;王震;卞秋云

3.黄河野生乌鳢微流水人工繁育保种技术 [J], 江波;王震;卞秋云

4.关于几种鳢科鱼类的养殖技术之二乌鳢苗种的简易人工繁育技术 [J], 王兴礼;傅廷勇;邵世秋

5.乌鳢人工繁育技术要点 [J], 赵宪钧

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乌鳢人工繁殖及鱼苗培育的试验报告

李柏山;卢振民;杨清华;王蕴琦

【期刊名称】《黑龙江水产》

【年(卷),期】1994(000)004

【摘要】乌鳢。

地方名,黑鱼。

系大型凶猛性鱼类,近年来,随着人民生活水平的提高和消费意识的变化。

这种鱼成为市场上具有较高经济价他的优等鱼类。

为了探索和掌握乌鳢的人工繁殖和发塘技术,我们于1994年开展了这项试验工作,现将情况报告如下: 一、材料与方法 1、亲鱼来源试验用的乌鳢亲鱼均为地方种,采集于【总页数】2页(P33-34)

【作者】李柏山;卢振民;杨清华;王蕴琦

【作者单位】黑龙江省茂兴湖水产养殖场;黑龙江省水产局;黑龙江省水产局

【正文语种】中文

【中图分类】S961

【相关文献】

1.乌鳢在新疆的人工繁殖及鱼苗培育初报 [J], 钱龙

2.观赏鲫人工繁殖及鱼苗培育方式 [J], 覃光毅

3.极边扁咽齿鱼人工繁殖与鱼苗培育技术 [J], 宋福俊;杨顺文

4.黄石爬鮡的人工繁殖及鱼苗培育初探 [J], 胡仁云;罗武;曹柏平;孟帮杰;毛振岷;舒旗林;丁勇

5.细鳞鱼的人工繁殖及鱼苗培育技术 [J], 姜洪;吴敏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乌鳢人工繁殖及苗种培育

倪雪明;鞠文

【期刊名称】《中国水产》

【年(卷),期】1992(000)007

【摘要】乌鳢肉味鲜美,营养丰富,能生肌补血,滋补身体,有很高的药用价值。

在成

鱼池中混养少量乌鳢,既可提高池塘养鱼经济效益,又能满足人民对名贵品种的需求。

为解决乌鳢的苗种,我们于1989年、1990年在浙江嵊县鱼种场进行了乌鳢人工繁殖及苗种培育技术的研究,获得了初步成功。

【总页数】1页(P24)

【作者】倪雪明;鞠文

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】S961.21

【相关文献】

1.乌鳢人工繁殖及苗种培育试验 [J], 陈德英

2.庭院式乌鳢的人工繁殖及苗种培育技术 [J], 刘邦欣

3.乌鳢人工繁殖及苗种培育试验 [J], 陈德英;栾伯荣

4.乌鳢苗种繁殖及苗种培育技术 [J], 王坚毅

5.乌鳢人工繁殖及苗种培育 [J], 张惊文; 涂涝; 漆向贤

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。