推荐-活性污泥法的工艺设计与运行管理 精品

- 格式:ppt

- 大小:11.75 MB

- 文档页数:69

活性污泥法活性污泥法是一种生物废水处理方法.处理过程中将废水与活性污泥的混合液搅拌并加以曝气.接下来经过沉淀把活性污泥从处理过的废水中分离开,根据需要活性污泥可以排掉或者回用.处理过的废水从沉淀池出水堰流出去.活性污泥就是废水经过一段时间自然曝气和搅拌之后沉淀下来的污泥.这种活性污泥含有许多细菌和其他微生物.当污泥与饱含氧的原废水混合时,利用污泥中的细菌可以氧化有机固体,提高混凝和絮凝效果,把胶体固体和悬浮固体转变为可降解的固体.在活性污泥处理过程中,利用悬浮好氧微生物培养物处理流入的废水.当反应期结束时,从处理的废水中把微生物培养物分离出来.大部分微生物培养物返回到流入的废水中,并与之混合.在有活性污泥作用的条件下,微生物培养物成团状或絮状体生长,这些团状或絮状体含有大量的由聚集在它们荚膜上的分泌聚合物结合在一起的细菌。

一般絮状体可以电子扫描显微照片显示。

细菌细胞在絮状体内部分散开,实际上仅占絮状体体积的10%-25%左右,正如在电子显微照片中见到的一样。

反应器内的剪应力控制最大絮状体的尺寸;用于把细菌培养物与处理过的污水分开的重力沉淀法控制最小絮状体的尺寸。

除了细菌(真菌,原生动物等)以外的生物生活在絮状体内部或表面上,但是一般不大量出现。

在活性污泥中也发现一些游离生物,如线虫和轮虫。

原生动物和轮虫以游离细菌为食,因而有助于生产低浊度的出水。

由于很难测定实际的细菌种类,,所以将曝气池中的悬浮固体或挥发性悬浮固体的浓度作为细菌含量的估量。

废水和悬浮培养物的混合体称为混合液,悬浮固体浓度分别称为混合液悬浮固体(MLSS)和混合液挥发性悬浮固体(MLVSS).【工艺构型】使用中的三种基本活性污泥工艺构型为标准式(PF),连续流搅拌池(CFST)和间歇池。

标准推流式是最常见的。

反应器内的混合通常是游曝气系统提供的。

最初活性污泥工艺构型是一个单元的间歇反应器。

由于工作周期闲置阶段的水力问题导致了连续流系统的开发,该系统利用分离池将培养物或液体分离出去。

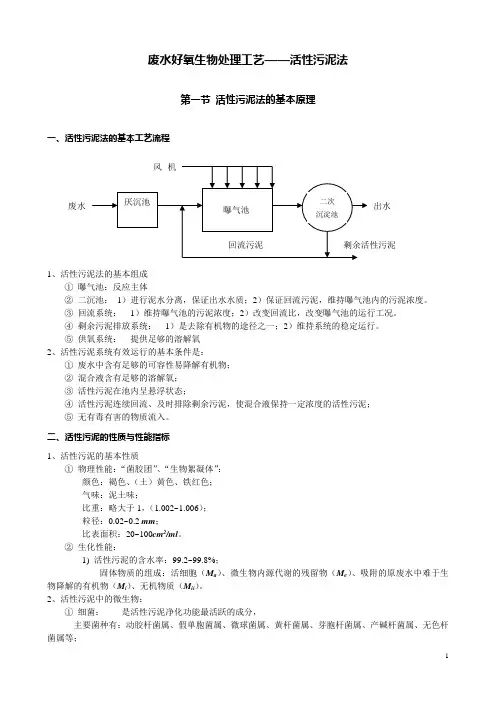

废水好氧生物处理工艺——活性污泥法第一节活性污泥法的基本原理一、活性污泥法的基本工艺流程1、活性污泥法的基本组成①曝气池:反应主体②二沉池:1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。

③回流系统:1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。

④剩余污泥排放系统:1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。

⑤供氧系统:提供足够的溶解氧2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可容性易降解有机物;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态;④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤无有毒有害的物质流入。

二、活性污泥的性质与性能指标1、活性污泥的基本性质①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;气味:泥土味;比重:略大于1,(1.002~1.006);粒径:0.02~0.2 mm;比表面积:20~100cm2/ml。

②生化性能:1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%;固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。

2、活性污泥中的微生物:①细菌:是活性污泥净化功能最活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为20~30分钟;4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。

② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml 3、活性污泥的性能指标:① 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):我们平常说的悬浮物。

MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS ):MLVSS = M a + M e + M i ;(有机部分)在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的, 0.75~0.85③ 污泥沉降比(SV 30):是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常数值为20~30%。

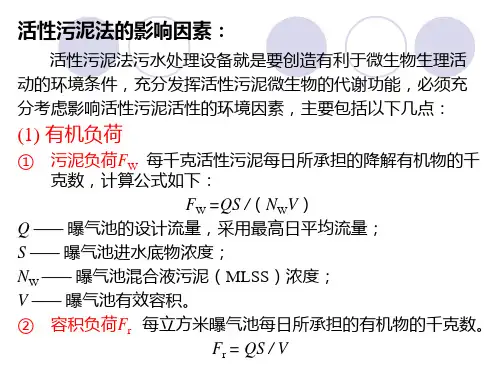

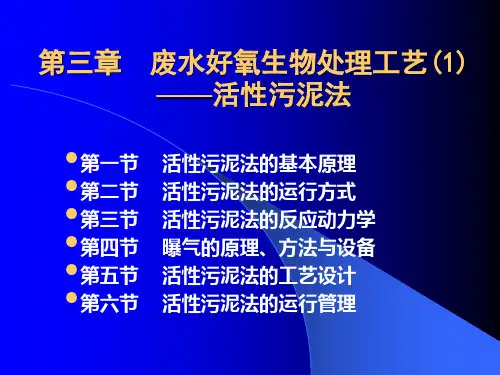

活性污泥运行方式与工艺:活性污泥法的工艺类型: 根据不同的反应器类型、曝气方式以及有机负荷,活性污泥法的工艺可被分为3类。

这3类工艺之间是相互交叉的。

我们可以对这3种类型进行合理选择从而组合出最佳的工艺。

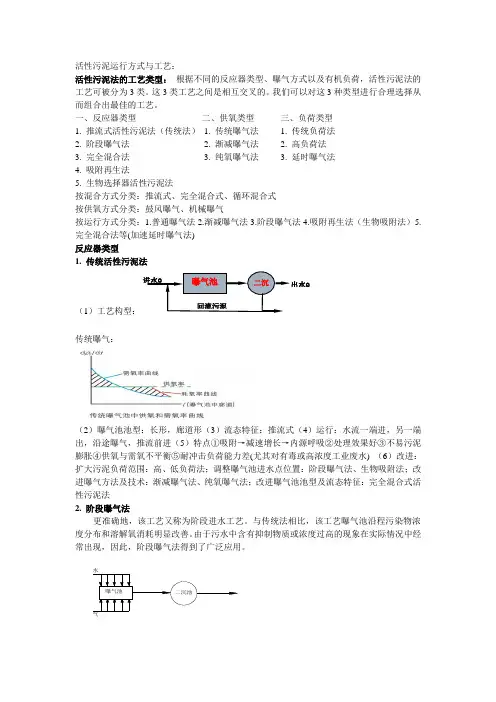

一、反应器类型 二、供氧类型 三、负荷类型1. 推流式活性污泥法(传统法) 1. 传统曝气法 1. 传统负荷法2. 阶段曝气法 2. 渐减曝气法 2. 高负荷法3. 完全混合法 3. 纯氧曝气法 3. 延时曝气法4. 吸附再生法5. 生物选择器活性污泥法按混合方式分类:推流式、完全混合式、循环混合式按供氧方式分类:鼓风曝气、机械曝气按运行方式分类:1.普通曝气法2.渐减曝气法3.阶段曝气法4.吸附再生法(生物吸附法)5.完全混合法等(加速延时曝气法)反应器类型1. 传统活性污泥法(1)工艺构型:传统曝气:(2)曝气池池型:长形,廊道形(3)流态特征:推流式(4)运行:水流一端进,另一端出,沿途曝气,推流前进(5)特点①吸附→减速增长→内源呼吸②处理效果好③不易污泥膨胀④供氧与需氧不平衡⑤耐冲击负荷能力差(尤其对有毒或高浓度工业废水) (6)改进:扩大污泥负荷范围:高、低负荷法;调整曝气池进水点位置:阶段曝气法、生物吸附法;改进曝气方法及技术:渐减曝气法、纯氧曝气法;改进曝气池池型及流态特征:完全混合式活性污泥法2. 阶段曝气法更准确地,该工艺又称为阶段进水工艺。

与传统法相比,该工艺曝气池沿程污染物浓度分布和溶解氧消耗明显改善。

由于污水中含有抑制物质或浓度过高的现象在实际情况中经常出现,因此,阶段曝气法得到了广泛应用。

Q(1)型式:廊道式(2)流态:推流式(多点进水)(3)特点:①需氧和供氧较平衡②耐冲击负荷力强③活性污泥浓度沿池长逐渐降低,有利于二沉池的泥水分离。

3. 完全混合法或称带回流的CSTR工艺,出现在20世纪50年代。

因为:有更多的工业废水需要处理,使用传统推流式活性污泥法处理工业废水往往不成功,主要原因是进水端污染物浓度过高。

活性污泥法作为有较长历史的活性污泥法生物处理系统,在长期的工程实践过程中,根据水质的变化、微生物代谢活性的特点和运行管理、技术经济及排放要求等方面的情况,又发展成为多种运行方式和池型。

其中按运行方式,可以分为普通曝气法、渐减曝气法、阶段曝气法、吸附再生法(即生物接触稳定法)、高速率曝气法等。

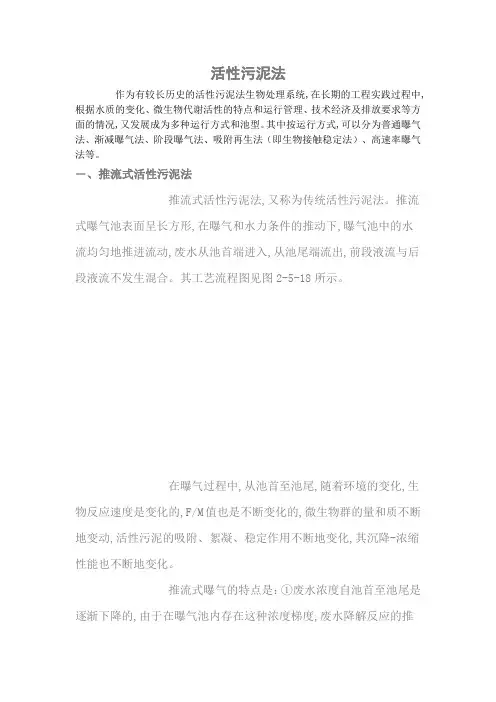

―、推流式活性污泥法推流式活性污泥法,又称为传统活性污泥法。

推流式曝气池表面呈长方形,在曝气和水力条件的推动下,曝气池中的水流均匀地推进流动,废水从池首端进入,从池尾端流出,前段液流与后段液流不发生混合。

其工艺流程图见图2-5-18所示。

在曝气过程中,从池首至池尾,随着环境的变化,生物反应速度是变化的,F/M值也是不断变化的,微生物群的量和质不断地变动,活性污泥的吸附、絮凝、稳定作用不断地变化,其沉降-浓缩性能也不断地变化。

推流式曝气的特点是:①废水浓度自池首至池尾是逐渐下降的,由于在曝气池内存在这种浓度梯度,废水降解反应的推动力较大,效率较高;②推流式曝气池可采用多种运行方式;③对废水的处理方式较灵活。

但推流式曝气也有一定的缺点,由于沿池长均匀供氧,会出现池首曝气不足,池尾供气过量的现象,增加动力费用。

推流式曝气池一般建成廊道型,根据所需长度,可建成单廊道、二鹿道或多廊道(见图2-5-18)。

廊道的长宽比一般不小于5:1,以避免短路。

用于处理工业废水,推流式曝气池的各项设计参数的参考值大体如下:BOD 负荷(Ns) 0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS.d)容积负荷(Nv) 0.3~0.6kgBOD5/(m3.d)污泥龄(生物固体平均停留时间)(θr、ts) 5~15d;混合液悬浮固体浓度(MLSS) 1500~3500mg/L;混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)1200~2500mg/L;污泥回流比(R) 25%~50%;曝气时间(t) 4~8h;BOD5去除率 85%~95%。

二、完全混合活性污泥法完全混合式曝气池,是废水进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合,因此池内混合液的组成、F/M值、微生物群的量和质是完全均匀一致的。

工艺方法——活性污泥法处理污水工艺简介城市污水一般属于低浓度有机废水,目前的主体工艺为活性污泥法,活性污泥法为好氧生物法的一种,活性污泥法是当前城市污水处理的各种技术中应用最为广泛的污水处理技术之一。

一、基本原理在利用活性污泥法对污水处理过程中,主要是利用活性污泥中的一些好氧细菌来氧化、吸附污中的有机物,并对污水中的有机物进行分解,使其转化为二氧化碳和水,实现对污水的净化。

活性污泥法作为生物化学污水处理方式的一种,需要在有氧条件来进行,主要是依靠好氧的细菌,利用细菌自身分泌的体外酶来分解水中的胶体性有机物,使其转变为能够溶解的有机物状态,同时借助于好氧细菌细胞膜使这些可以溶解的有机物参透到其他新的细胞内部,即将有机物氧化控制、分解和合并为新的细胞主体,并在细菌体内酶作用下将有机物分解为二氧化碳和水,使污水达到预期的净化效果。

二、常见问题1、污泥上浮在活性污泥法的二沉池中,比较容易产生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而随水流出,或者成块从池下部浮起而随水漂走,极大地影响了出水的水质。

这种现象的产生既有管理上的原因,也有设计考虑不周的原因。

从操作管理方面考虑,二沉池污泥上浮的原因主要有3种:污泥膨胀、污泥脱氮上浮和污泥腐化。

(1)污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。

当活性污泥变质时,污泥含水率上升,体积膨胀,不易沉淀,二沉池澄清液减少,此即污泥膨胀。

污泥膨胀主要是由于大量丝状细菌(特别是球衣细菌)在污泥内繁殖,使泥块松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨胀。

(2)污泥脱氮上浮当曝气时间较长或曝气量较大时,在曝气池中将会发生高度硝化作用而使混合液中含有较多的硝酸盐(尤其当进水中含有较多的氮化物时),此时,二沉池可能发生反硝化而使污泥上浮。

有试验表明,若使硝酸盐含量较高的混合液静止沉淀,在开始的22min-90min内污泥沉降较好,再以后则会发现由于反硝化作用而产生氮气,在污泥中形成小气泡,使污泥比重降低,整块上升,浮至水面。

活性污泥法的工艺设计与运行管理一、工艺设计1.活性污泥池设计:活性污泥池是活性污泥法的核心设备,需要合理设计。

设计时应考虑池体的尺寸、水力停留时间的确定、曝气系统的配置等因素,以保证池体内的活性污泥能够充分接触废水并进行降解。

2.污泥回流设计:在活性污泥池中,一部分污泥需要回流以维持污泥浓度。

回流污泥量的控制需要兼顾到污泥的降解效果和设备的运行稳定性。

回流污泥的浓度一般控制在活性污泥浓度的1-3倍之间。

3.曝气系统设计:曝气是活性污泥法中保持污泥悬浮的关键步骤。

曝气系统的设计要考虑气泡尺寸、曝气孔径、曝气方式等因素。

合理的曝气系统能提供足够的氧气供给微生物呼吸代谢,促进有机物的降解。

4.混合方式设计:混合方式是指在活性污泥池中促进废水与污泥的充分接触。

合理的混合方式能够提高废水和活性污泥的接触面积,促进废水中有机物的降解。

常见的混合方式包括机械搅拌和风混等。

二、运行管理1.合理控制进水负荷:进水负荷是指单位时间内单位池容积的废水量。

过高的进水负荷会导致活性污泥的浓度过高,降解效果不佳;过低的进水负荷会导致活性污泥的浓度过低,降解效果也不佳。

因此,运行管理中需要定期监测进水负荷并予以调整。

2.控制溶解氧浓度:溶解氧是活性污泥呼吸代谢所需的氧气供给,维持一定的溶解氧浓度有助于提高活性污泥的生化反应速率。

但过高的溶解氧浓度会导致好氧区域扩大,导致活性污泥触氧,从而影响有机物的降解效果。

因此,需要定期监测溶解氧浓度并予以控制。

3.控制污泥浓度:污泥浓度是指活性污泥中微生物的浓度。

过高的污泥浓度会导致污泥膨胀、降解效果不佳;过低的污泥浓度会导致污泥沉积不良、降解效果下降。

因此,在运行管理中需要定期监测并控制污泥浓度。

4.稳定运行设备:活性污泥法的运行过程中需要保持设备的稳定性,定期检查和维护设备,及时处理故障。

此外,废水质量的变化也会对活性污泥法的运行产生影响,因此需要根据实际情况进行调整和优化。

综上所述,活性污泥法的工艺设计和运行管理对于废水处理的效果和设备的运行稳定性至关重要。

传统活性污泥法系统在工艺设计已知:流量Q=7000m 3/h 即日污水排放量为:168000m 3/d k=1.17 进水水质为:BOD 5=180mg/L设计要求:出水水质BOD 5≤30mg/L(1)负荷设计方法①工艺流程的选择 进水 曝气池 二沉池出水回流污泥剩余污泥a. 废水的处理程度%8318030180=-=-=So Se So E b. 活性污泥法的运行方式根据提供的条件,采用传统曝气法,即曝气池为廊道式,二次沉淀池为辐流式沉淀池,采用螺旋泵回流污泥。

②曝气池及曝气系统的计算与设计a. 曝气池的计算与设计(a) 污泥负荷率的确定本曝气池采用的污泥负荷率Ns 为0.3kg ·BOD 5/(kgMLSS ·d)(b) 污泥浓度的测定根据Ns 值,SVI 值在80-150之间,取SVI=120,另取r=1.2,R=50%,则曝气池的污泥浓度(X)为L mg SVI R Rr X /3333120)5.01(102.15.0)1(1066=⨯+⨯⨯=+⨯=(c) 曝气池容积的确定)(252033.03333150168000)(30m XN S S Q V s e ≈⨯⨯=-= (d) 曝气池主要尺寸的确定曝气池面积:设两座曝气池(n=2),池深(H)取5m ,则每座曝气池的面积(1F )为: )(3.2520522520321m H h V F =⨯=•=曝气池宽度:设池宽(B )为8m,B/H=8/5=1.6,在1-2间符合要求 曝气池长度:曝气池长度5.398/316/),(3168/3.2520/1==≈==B L m B F L (大于10),符合要求曝气池的平面形式:设曝气池为五廊道式,则每廊道长)(2.635/3165//m L L ===长宽比较核:9.78/2.63/1==B L ,在5-10之间,符合设计规范要求取超高为0.5m ,则池总高度)(5.55.00.5/m H =+=, 曝气时间:曝气时间(m t )为)(6.3168000242520324h Q V t m ≈⨯=⨯= b 、曝气系统的计算与设计(a ) 日平均需氧量f V b S S Q a Q e ⨯+-=/0'2)([]1000/75.033332520315.0)30180(1680005.0⨯⨯⨯+-⨯⨯= h kg d kg /8.918)/(2.2205==式中'a ——活性污泥微生物每代谢1kgBOD 所需氧量,取0.5 'b ——每kg 活性污泥每天自身氧化需氧量,取0.15 f ——mLvss/mlss,取0.75(b) 最大时需氧量:k=1.17 故最大时需氧量为h kg O /0.100875.0333.32520315.015.017.11680005.0max 2=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯= (c) 最大时需氧量与平均时需氧量的比值为10.18.9180.1008≈ (d) 供气量:采用微孔曝气器,微孔曝气器的氧转移效率(E A )取15%,计算温度按最不利条件考虑,设计为T=30摄氏度。

活性污泥法工艺设计及原理活性污泥法是一种生物处理工艺,其中的主要微生物包括细菌、真菌和微藻等,它们能够利用废水中的有机物作为碳源进行生长和繁殖。

活性污泥通过吸附、降解和氧化等过程将废水中的有机物转化为二氧化碳、水和生物质等物质,从而达到去除污染物的目的。

活性污泥法的工艺设计主要包括污水处理单元的选择和配置、操作条件的确定以及系统的监控与控制等方面。

其中,污水处理单元的选择和配置是关键,常见的单元包括活性污泥池、沉淀池、曝气装置等。

活性污泥池是活性污泥法的核心单元,它提供了适宜的环境条件供活性污泥生长繁殖,并提供了充足的氧气供微生物呼吸。

沉淀池是用来分离活性污泥和已经被转化的污染物的单元,通过调节污泥的停留时间和污泥的浓度来实现污泥和水的分离。

曝气装置主要用来向活性污泥池提供氧气,以保证微生物的呼吸作用。

活性污泥法的运行过程中,需要保持一定的操作条件以促进微生物的生长和降解活性。

其中,温度是一个重要的操作参数,常见的操作温度为20-35摄氏度。

pH值的调节也是必要的,一般保持在6.5-8.5之间。

此外,还需要考虑污水的进水速度、曝气量、污泥的停留时间和曝气方式等因素。

活性污泥法的优点是处理效果好、泥量少、运行稳定性高,并且对废水中的悬浮物、微生物和一些溶解物都有一定的去除效果。

但是,活性污泥法也存在一些问题,例如对于难降解有机物、氮、磷等物质的去除效果相对较差,而且对系统的操作和运行要求较高。

总之,活性污泥法是一种常用的污水处理技术,通过微生物的降解和氧化作用将废水中的有机物去除,达到净化水质的目的。

在工艺设计中,需要选择适当的污水处理单元、确定操作条件,并进行系统的监控和控制。

虽然活性污泥法在一些方面存在一定的局限性,但是在实际应用中仍然具有广泛的应用前景。

SBR的工艺设计与运行序批式活性污泥法(SBR-Sequencing Batch Reactor)是早在1914年就由英国学者Ardern和Locket发明了的水处理工艺。

70年代初,美国Natre Dame 大学的R.Irvine 教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究,并于1980年在美国环保局(EPA)的资助下,在印第安那州的Culwer城改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。

SBR工艺的过程是按时序来运行的,一个操作过程分五个阶段:进水、反应、沉淀、滗水、闲置。

由于SBR在运行过程中,各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。

对于SBR反应器来说,只是时序控制,无空间控制障碍,所以可以灵活控制。

因此,SBR工艺发展速度极快,并衍生出许多种新型SBR处理工艺。

间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS-Intermittent Cyclic Extended System)是在1968年由澳大利亚新威尔士大学与美国ABJ公司合作开发的。

1976年世界上第一座ICEAS工艺污水厂投产运行。

ICEAS与传统SBR相比,最大特点是:在反应器进水端设一个预反应区,整个处理过程连续进水,间歇排水,无明显的反应阶段和闲置阶段,因此处理费用比传统SBR低。

由于全过程连续进水,沉淀阶段泥水分离差,限制了进水量。

好氧间歇曝气系统(DAT-IAT-Demand Aeration Tank-Intermittent Tank)是由天津市政工程设计研究院提出的一种SBR新工艺。

主体构筑物是由需氧池DAT 池和间歇曝气池IAT池组成,DAT池连续进水连续曝气,其出水从中间墙进入IAT池,IAT池连续进水间歇排水。

同时,IAT池污泥回流DAT池。

它具有抗冲击能力强的特点,并有除磷脱氮功能。

循环式活性污泥法(CASS-Cyclic Activated Sludge System)是Gotonszy教授在ICEAS工艺的基础上开发出来的,是SBR工艺的一种新形式。