毛邓三概论-第1章(第3-5节)

- 格式:ppt

- 大小:14.76 MB

- 文档页数:79

第一章马克思主义中国化的历史进程和理论成果第一节马克思主义中国化的历史进程一·马克思主义中国化的提出离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。

因此,马克思主义的中国化,使之再其每一步表现中待着中国的特性。

按照中国的特点,解决中国的问题。

二·马克思主义中国化的科学内涵一方面是在实践中学习和运用理论,用理论指导实践;另一方面又是在总结实践经验的基础上,深化对理论的认识,丰富和发展理论。

马克思主义中国化的科学内涵十分丰富,主要有:第一:马克思主义中国化,就是运用马克思主义基本原理,紧密联系中国的具体实际,创造性地制定出正确的路线.方针和政策,解决中国革命.建设和改革的实际问题。

第二:马克思主义中国化,就是把中国革命.建设和改革的实践经验和历史经验升华为理论,形成中国化的马克思主义理论成果。

第三:马克思主义中国化,就是把马克思主义植根于中国的优秀文化的土壤中,和中国名族的特点相结合,用中国人民喜闻乐见的名族形式表现出来。

三·马克思主义中国化的历史进程和重要意义马克思主义中国化的各个理论成果,有着共同的显著特点:第一:是中国共产党创造性地运用马克思主义解决中国革命.建设和改革实际问题所凝结的丰硕成果,是全党集体智慧的结晶。

第二:这些理论成果在内容上,即坚持马克思主义的普通原理,又具有中国特色,体现了马克思主义中国的具体化。

第三:这些理论成果在形式上,体现了中国特色特点和名族形式,是马克思主义在中国的名族化。

马克思主义中国化理论成果的重要意义:●马克思主义中国化的理论成果,是指引党和人民进行革命.建设和改革伟大事业不断取得胜利的根本保证。

●马克思主义中国化的理论成果,为全党和全国人民提供了强大的精神支柱,使中华名族以崭新的面貌自立于世界名族之林。

●马克思主义中国化的理论成果,体现了对待马克思主义的科学态度和优良作风,不断地开拓着马克思主义在中国发展的新境界。

总结:马克思主义是真理发展中坚持.坚持中发展四·中国特色社会主义旗帜.道路和理论体系旗帜:在当代中国,只有中国特色社会主义旗帜而不是别的什么旗帜能够最大限度地团结和凝聚不同社会阶层.不同利益群体人们的智慧和力量,只有中国特色社会主义能够解决当代中国的前途命运问题。

考研政治:马哲毛邓三——完整背诵版第一章毛泽东思想的形成与发展一、毛泽东思想的科学涵义1.毛泽东思想的提出与确定毛泽东思想最早是1943年,王稼祥在《解放日报》上发表的《中国共产党与中国民族解放的道路》一文中提出。

在1945年,中共七大通过的党章中正式规定:“中国共产党以马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想——毛泽东思想,做为自己一切工作的指导方针”,从而确立了毛泽东思想为我党的指导思想。

2、毛泽东思想的科学涵义①毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展。

②毛泽东思想是被实践所证明了的中国革命和建设的正确理论原则和经验总结。

③毛泽东思想是中国共产党集体智慧的结晶。

二、毛泽东思想形成的历史条件近代中国社会历史和革命运动的发展需要科学世界观的指导,即毛泽东思想是近代中国社会历史和革命运动发展的必然结果。

①毛泽东思想产生的时代条件。

俄国十月革命的胜利开僻了世界无产阶级革命的新时代,即战争与革命的时代是毛泽东思想产生的时代。

②毛泽东思想的理论渊源。

马克思列宁主义在中国的广泛传播和中国优秀的文化传统。

(五四运动也是思想解放运动,此以后马克思主义开始广泛在中国传播)③毛泽东思想产生的阶级基础。

辛亥革命以后,新生的社会生产力的增长、工人阶级的成长壮大和工人运动的发展奠定了毛泽东思想的阶级基础。

④毛泽东思想产生的实践基础。

中国共产党领导中国人民革命斗争的实践。

三、毛泽东思想发展的历史进程1、大体上分为六个阶段:1921—1927年,中国共产党建立到国民革命时期是毛泽东思想萌芽的时期。

以毛泽东发表《中国社会各阶级的分析》(主要讲新民主主义革命的思想——依靠谁、统一谁、打击谁的问题)和《湖南农民运动考察报告》(主要讲中国革命的主要问题是农民问题,农民的主要问题是土地问题)为标志。

★1927—1935年,土地革命战争的前中期是毛泽东思想基本形成的时期。

毛泽东思想是在与20年代后期和30年代前期党内盛行的教条主义的错误倾向做斗争并深刻总结这方面的历史经验的过程中逐渐形成和发展起来的。

毛邓三重点章节第六章1、如何理解社会主义初级阶段的科学内涵及其基本特征?(1)社会主义初级阶段的科学内涵①我国社会已经是社会主义社会。

我国必须坚持而不能离开社会主义。

②我国的社会主义社会还处在初级阶段。

我们必须从这个实际出发,而不能超出这个阶段。

(2)社会主义初级阶段的基本特征①逐步摆脱不发达状态,基本实现社会主义现代化的历史阶段;②由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数,包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段;③由自然经济和半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;④由文盲半文言占很大比重,科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;⑤由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;⑥由地区经济文化很不平衡,通过有先有后的发展,逐步缩小差距的历史阶段;⑦通过改革和探索,建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面的体制的历史阶段;⑧广大人民牢固树立建设有中国特色的社会主义的共同理想,自强不息,锐意进取,艰苦奋斗,勤俭建国,在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段;⑨逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。

2、如何理解社会主义初级阶段基本路线的主要内容,如何坚持四项基本原则和改革开放的统一?(1)如何理解社会主义初级阶段基本路线的主要内容?①含义:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

这一基本路线的主要内容被概括为“一个中心,两个基本点”。

②内容:A、建设“富强、民主、文明的社会主义现代化国家“是奋斗目标;B、“一个中心、两个基本点”是主要内容,基本途径;C、“领导和团结全国各族人民”是领导力量和依靠力量:D、“自力更生,艰苦创业”是根本立足点。

毛邓三第一章马克思主义中国化的历史进程和理论成果P61、马克思主义中国化所产生的“两大历史性飞跃”和“两大理论成果”是什么?(一)两大历史性飞跃:1、以毛泽东为主要代表的中国共产党人,把马克思列宁主义的基本原理同中国革命的具体实际结合起来,创立了毛泽东思想,第一次实现了马克思主义中国化。

2、以邓小平为主要代表的中国共产党人,再一次把马克思列宁主义的基本原理同中国革命的具体实际结合起来,创立了邓小平理论,第二次实现了马克思主义中国化。

(二)两大理论成果:1、毛泽东思想2、邓小平理论2、毛泽东思想的主要内容、历史地位和意义(1)主要内容:P13-17 包括①新民主主义革命理论②社会主义革命和社会主义建设理论③革命军队建设和军事战略的理论④政策和策略的理论⑤思想政治工作和文化工作的理论⑥党的建设理论(2)历史地位和指导意义:P17-19①马克思主义中国化第一次历史性飞跃的理论成果②中国革命和建设的科学指南③中国共产党和中国人民宝贵的精神财富3、邓小平思想的主要内容、历史地位和意义(1)主要内容:P21-22 ①社会主义本质理论②社会主义初级阶段理论③社会主义改革开放理论④社会主义市场经济理论(2)历史地位和指导意义:P23 ①中国社会主义建设规律的科学认识②改革开放和社会主义现代化建设的科学指南③党和国家必须长期坚持的指导思想4、“三个代表”重要思想的主要内容、历史地位和意义(1)主要内容:P26-27 ①始终坚持代表中国先进生产力的发展要求②代表中国先进文化的前进方向③代表中国最广大人民群众的根本利益(2)历史地位和指导意义:P27-28 ①指导思想的又一次与时俱进②全面建设小康社会的根本指针③加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器5科学发展观形成的客观条件、主要内容是什么?怎样贯彻落实科学发展观?(1)客观条件:科学发展观,是立足社会主义初级阶段基本国情,总结我国发展实践,借鉴国内发展经验,适应新的发展要求提出来的。

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论——大二下期末考试资料复习提纲:1、毛泽东对中国社会主义建设道路的探索(1)社会主义制度在中国的建立,是一个富有中国特色的创举。

毛泽东创造性地走出了一条适合中国特点的社会主义改造的道路,为和平实现社会主义改造创造了人类历史上的新经验。

毛泽东同志作为我党第一代领导集体的核心,在他所处的历史条件下,领导中国共产党带领全国各族人民,把马克思主义的普遍真理与中国革命和建设的具体实际相结合,为在中国实现、巩固、完善和发展社会主义作出了艰辛探索。

——毛泽东对中国社会主义建设道路的具体主张,毛泽东为了探索一条适合中国特点的建设社会主义的道路,他作了不懈的努力,把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合;从中国实际出发进行理论分析和实践试验。

他从政治;经济、文化等方面,对建设中国社会主义作出了探索;为中国特色社会主义理论与实践奠定了基础。

——从政治方面来看,毛泽东认为,中国社会主义政治的核心是实行人民民主专政,人民民主专政采取的国家政权组织形式是按照民主集中制原则组织起来的人民代表大会制度。

同时实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

毛泽东运用马克思主义的国家学说,结合中国实际,创造性地提出中国特色的阶级专政——人民民主专政。

这是毛泽东对马克思主义国家学说的丰富和发展,是具有中国特色社会主义的政治。

——从经济方面来看,具体表现在他对中国如何建设社会主义的探索中。

他强调不要机械搬用外国经验,要从中国是个大农业国的情况出发,以农业为基础,正确处理重工业同农业、轻工业的关系,走一条适合我国国情的工业化道路。

他创造性地提出“农、轻、重”的顺序,已为实践证明了它的正确性。

毛泽东提出了社会主义建没中独立自主、自力更生的原则,把立足点放在自力更生的基础上。

这决不是不要外援,而是把基点放在依靠自己力量上。

在这个方针指导下,我国胜利地克服过许多困难,其中包括帝国主义封锁等造成的困境。

毛邓备考精要第一章马克思主义中国化的历史进程和理论成果1、中国特色社会主义道路:在中国共产党的领导下,立足基本国情,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,解放和发展生产力,巩固和完善社会主义制度,建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会,建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家。

2、社会主义的本质是:解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

3、毛泽东在中央六届六中全会上的《论新阶段》首次提出马克思主义中国化的命题。

4、1945年,党的七大,毛泽东思想被确立为党的指导思想。

5、毛泽东思想形成的时代背景:20世纪上半叶,战争与革命成为时代主题。

6、毛泽东思想形成的实践基础:中国共产党领导的革命和建设的实践。

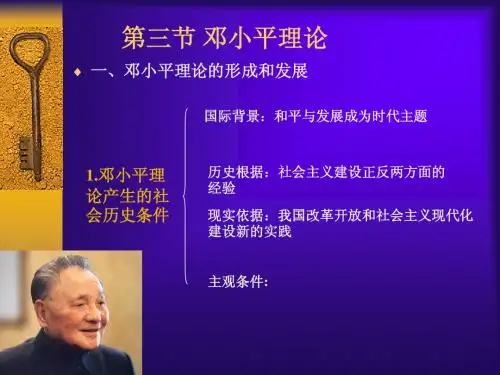

7、1992年,南方谈话标志着邓小平理论走向成熟,形成理论体系。

8、邓小平理论形成的时代背景:时代主题由战争与革命转换为和平与发展。

9、邓小平理论形成的历史依据:正反两方面的历史经验总结。

10、邓小平理论形成的现实依据:改革开放和现代化建设。

11、“三个代表”重要思想形成的时代背景:国际局势和世界格局的深刻变化。

12、“三个代表”重要思想形成的实践基础:改革开放以来特别是十一届三中全会以来党和人民建设中国特色社会主义的伟大探索。

13、“三个代表”重要思想形成的现实依据:党的建设面临的新形势和新任务。

14、科学发展观形成的根本依据:我国社会主义初级阶段的基本国情。

客观必然性?解决中国问题的需要。

马克思理论的内在要求。

重要意义?1.是指引党和人民进行革命、建设和改革伟大事业不断取得胜利的根本保证;2.为全党和全国人民提供了强大的精神支柱;3.体现了对待马克思主义的科学态度和优良学风、开拓了马克思主义在中国发展的新境界。

科学内涵?1、中国特色(农村包围城市)要联系中国的具体实际,创造性地制定出正确的路线方针和政策,解决中国革命、建设和改革的实际问题。

第一章马克思主义中国化的历史进程与理论成果马克思主义中国化发展:党的幼年遵义会议延安整风六届六中全会党的七大十一届三中全会十四届三中全会十六大第一次飞跃毛泽东思想第二次飞跃中国特色社会主义理论马克思主义中国化的重要意义十个结合十七大思想理论建设毛泽东思想其活的灵魂时代背景形成、成熟与发展中国特色社会主义理论:邓小平理论十二大改革开放经济建设十四大三个代表十六大科学发展观发展以人为本全面协调可持续统筹兼顾指导意义第二章马克思主义中国化理论成果的精髓什么是思想路线:43实事求是是思想路线的形成发展过程:第二次国内革命战争时期43-44延安整风期间44新中国成立后45十一届三中全会45-46十四大47十七大47思想路线基本内容:48-51一切从实际出发理论联系实际实事求是在实践中检验真理和发展真理实事求是是思想路线的意义:52-53 3点实事求是马克思主义中国化理论成果的精髓解放思想是中国特色社会主义的一大法宝,是党的思想路线的本质要求,是实事求是的前提条件。

什么是解放思想55中国特色社会主义理论体系的形成与发展:开始产生邓小平理论进一步发展“三个代表“进一步完善科学发展观理论创新:57-59走自己的路:59-61思想方法上体现了矛盾的普遍性的特殊性的统一理论原则上体现了理论与实践的具体的历史的统一基本立场上体现了独立自主与对外开放的统一第三章新民主主义革命理论近代中国(1840--1919)的国情与主要矛盾:64—65中国革命的特征:66旧民主主义革命新民主主义革命(世界背景)中国革命的经验总结:67—69 (过程)党二大:革命纲领提出三大:统一战线的思想四大大革命失败(“政权是由枪杆子取得”)、抗日战争、抗战胜利后、新民主主义革命的总路线:69新民主主义的革命对象、动力、领导、性质与前途:69-75官僚资本主义70三座大三71 在不同阶段,主要敌人又有不同71民族资产阶级的两面性72新民主主义的基本纲领:75-78政治纲领经济纲领文化纲领中国革命道路的探索(发展过程):79农村包围城市、武装夺取政权的依据与内容:80中国革命道路理论的意义:81新民主主义革命的三大法宝:81-86即统一战线、武装斗争、党的建设土地革命、武装斗争、农村革命根据地建设之间的关系P81 建立统一战线的原因两个联盟强调坚持的原则(新民主主义革命)统一战线的4个时期83党指挥枪新民主主义革命理论的意义:86-87《论人民民主专政》中对新民主主义革命的基本经验的概括:P86 新民主主义革命理论的核心问题:无产阶级的领导权第四章社会主义改造理论新民主主义社会(过渡性社会、总路线)社会主义改造道路(适合中国特色的社会主义改造道路、历史经验)、社会主义制度(初步确立、重大意义)第五章社会主义的本质和根本任务中国特色社会主义初步探索(理论成果、曲折发展)对社会主义本质(理论提出、重要意义)社会主义根本任务(发展、第一生产力)第六章社会主义初级阶段理论第一节:初级阶段基本国情十一届六中全会十三大第二节:主要矛盾基本路线奋斗目标主要内容领导力量立足点基本纲领第三节:三步走全面小康第七章社会主义改革与对外开放第一节:改革开放十一届三中全会基本矛盾第二节:改革发展稳定第三节:对外开放立足点开放格局第八章建设中国特色的社会主义经济改革开放十一届三中全会经济体制改革计划经济社会主义市场经济南方谈话十五大控制力分配制度第九章建设中国特色的社会主义政治民主人民民主专政人民代表大会制政治制度依法治国第十章建设中国特色社会主义文化1、建设特色社会主义文化的内容、意义、根本任务2、建设社会主义核心价值体系的原因,为什么要坚持马克思主义为指导思想第十一章构建社会主义和谐社会1、和谐社会的概念、意义2、构建社会主义和谐社会的目标和主要任务第十二章祖国完全统一的思想1、民族团结和国家统一2、台湾问题3、“和平统一,一国两制”的基本内容4、“和平统一,一国两制”构想的重要发展第十三章国际战略和对外政策第十四章中国特色社会主义事业的依靠力量第十五章中国特色社会主义事业的领导核心第一章由古佳整理,第二、三章由李能刚整理,第四、五章由叶丽青整理,第六、七章由薛佳琳整理,第八、九章由施兴琦整理,第十、十一、十二章由吴乐乐整理。