数量关系答题技巧

- 格式:doc

- 大小:327.50 KB

- 文档页数:24

行测数量关系常见题型与答题技巧在公务员行测考试中,数量关系一直是让众多考生头疼的一个模块。

但其实,只要我们掌握了常见的题型和有效的答题技巧,就能在这一部分取得不错的成绩。

下面,我将为大家详细介绍行测数量关系中常见的题型以及对应的答题技巧。

一、工程问题工程问题是数量关系中比较常见且容易掌握的一类题型。

其核心公式为:工作总量=工作效率×工作时间。

在解题时,我们通常需要根据题目所给条件,先确定工作总量、工作效率和工作时间这三个量中的已知量和未知量,然后通过设未知数、列方程来求解。

例如:一项工程,甲单独做需要 10 天完成,乙单独做需要 15 天完成。

两人合作需要多少天完成?我们设工作总量为 1(也可以设为甲、乙工作时间的最小公倍数30),那么甲的工作效率就是 1/10,乙的工作效率就是 1/15。

两人合作的工作效率为 1/10 + 1/15 = 1/6,所以两人合作完成这项工程需要的时间为 1÷(1/6) = 6 天。

答题技巧:对于工程问题,当题目中给出的工作时间的数值是具体的量时,我们往往将工作总量设为时间的最小公倍数,这样可以方便计算工作效率。

二、行程问题行程问题也是行测数量关系中的高频考点,主要包括相遇问题、追及问题、流水行船问题等。

相遇问题的核心公式为:相遇路程=速度和×相遇时间;追及问题的核心公式为:追及路程=速度差×追及时间;流水行船问题中,顺水速度=船速+水速,逆水速度=船速水速。

比如:甲、乙两人分别从 A、B 两地同时出发相向而行,甲的速度为 5 千米/小时,乙的速度为 3 千米/小时,经过 2 小时相遇。

A、B 两地相距多远?根据相遇问题的公式,相遇路程=(5 + 3)×2 = 16 千米,即 A、B 两地相距 16 千米。

再如:甲、乙两人同向而行,甲在乙前面 10 千米处,甲的速度为 4 千米/小时,乙的速度为 6 千米/小时,乙多久能追上甲?根据追及问题的公式,追及时间= 10÷(6 4)= 5 小时。

行测考试中,最费时费力的题目当属数量关系,小伙伴们普遍反映虽然这类题题干不长,但是想要得出正确答案,需要消耗不少时间。

“那么,既省时又能快速解题的办法有吗”第一个秒杀技巧——和值法应用环境:如果题目中出现,“共”、“总共”等字眼的话,这个技巧就派上了用场了,具体怎么用呢,举个例子说明:【解析】正确答案为D。

这道题如果按照常规的解法,非常浪费时间,而在考场上,我们根本没有那么多时间可以去挥霍,所以这里就要用到和值法了。

已知甲乙两种食品共100千克,而选项中,只有A+D=25+75=100千克,所以可以直接排除BC选项了。

那么到底选A还是D呢,再根据题意“甲降价20%,乙提价20%”,不管降价还是提价都是20%,最后总值却比原来减少140元,就可以看出甲食品比乙食品多,所占整体比例更大,所以答案直接可以选出答案D了。

总结:通过和值法这个小技巧,遇到同类型的题目,10秒就能帮我们快速锁定答案,是不是很赞!第二个秒杀技巧——整除法应用环境:①只要题目中出现,“整除”、“平均”、“每”等字眼的话,就可以用的哦!②题目中出现数据:倍数、分数、百分数、比例数时也是可以用整除的。

具体怎么用呢,举2个例子说明。

先来看第一个例子:【解析】正确答案为B。

题目中出现了“每”,所以可以考虑整除。

由“每排4人、5人或6人,最后一排都只有2人”可知,学生总数减去2后,还能被4、5、6同时整除。

结合四个选项,只有B选项满足条件。

所以选择B。

总结:这个是应用环境①的具体题型展示,通过题意,直接找到结果和条件之间存在的整除关系,快速求解。

再来看第2个例子:【解析】正确答案为A。

看完这道题,先别火急火燎忙着计算,先看一下题意,从“今年男员工比去年减少6%”,可知:今年的男员工的人数=0.94倍去年男员工的人数,列个公式:,化简,今年:去年=47:50,说明今年的男员工人员要能被47整除。

最后再看选项,只有A选项能被47整除,所以选择A。

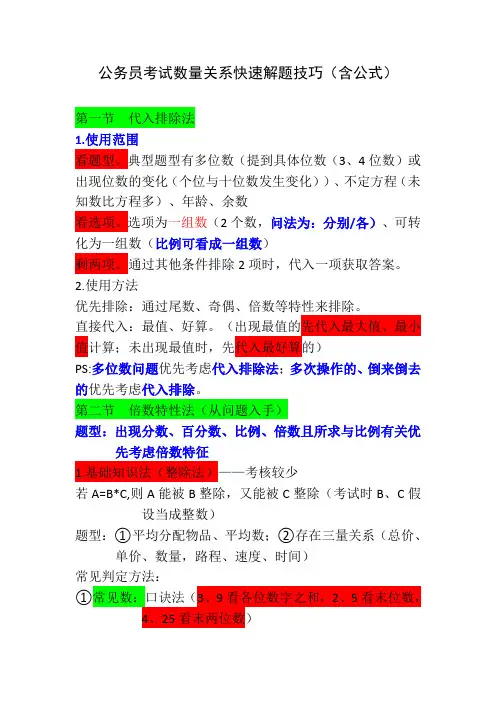

公务员考试数量关系快速解题技巧(含公式)第一节代入排除法1.使用范围看题型。

典型题型有多位数(提到具体位数(3、4位数)或出现位数的变化(个位与十位数发生变化))、不定方程(未知数比方程多)、年龄、余数看选项。

选项为一组数(2个数,问法为:分别/各)、可转化为一组数(比例可看成一组数)剩两项。

通过其他条件排除2项时,代入一项获取答案。

2.使用方法优先排除:通过尾数、奇偶、倍数等特性来排除。

直接代入:最值、好算。

(出现最值的先代入最大值、最小值计算;未出现最值时,先代入最好算的)PS:多位数问题优先考虑代入排除法;多次操作的、倒来倒去的优先考虑代入排除。

第二节倍数特性法(从问题入手)题型:出现分数、百分数、比例、倍数且所求与比例有关优先考虑倍数特征1.基础知识法(整除法)——考核较少若A=B*C,则A能被B整除,又能被C整除(考试时B、C假设当成整数)题型:①平均分配物品、平均数;②存在三量关系(总价、单价、数量,路程、速度、时间)常见判定方法:①常见数:口诀法(3、9看各位数字之和,2、5看末位数,4、25看末两位数)②因式分解法:把一个数分成几个互质的数相乘的形式(互质是指除1以外没有其他的公约数,如12=3*4)③拆分法(常用于7、11、13):例如验证395/405/409/416中哪个数能被13整除,先确定数字390,再计算+5/+15/+19/+26对比2.余数法(结合代入排除)题型:平均分实物,最后有剩余/缺少解题核心:多退少补(总量+、总量-)Eg :解析:总量-6=9*部门数,总量+10=11*部门数;有1个部门只能分1包代表着缺10包,代入选项可得知:正确选项为B3.比例型若A/B=m/n (m,n 互质),则的倍数是n m B A ±±的倍数n 是B 的倍数,m 是ANM N A M N A N A N A ++占所有数总和的,则占其他数的占所有数总和的,则占其他数的补充:111 重要提示:若1个总量包含2个比例,单看问题比例无法解决时,用两个比例计算总量第三节 方程法思维:找等量关系、设未知数、列方程、解方程1.普通方程主要在于设未知数: 避免出现分数,设小不设大出现比例避免出现分数,设比例出现高频多个主体,并于列式,设中间量未出现前面三种情况,求谁设谁2.不定方程主要在于怎么解方程(本质在于代入排除):①奇偶性26/2543a.b ,=+=+y x m by ax 如:先考虑奇偶性恰好为一奇一偶时,优当 ②倍数的倍数是,可知如:性奇一偶时,优先倍数特考虑倍数特性恰好为一,有公因子(公因素)时与或当36037m b a ,x y x m by ax =+=+③尾数 271203750b a ,=+=+y x m by ax 如:时,考虑尾数或尾数是或当 ④无以上三种特征时,直接代入选项3.不定方程组①3个未知数、2个方程,且未知数一定为整数(人数、具体事物的个数、本、页、张)方法:先消元(消解系数小的未知数,方便计算)转化为不定方程,再按不定方程求解。

行测数量关系快速解题技巧在行政职业能力测验(简称行测)中,数量关系一直是让众多考生感到头疼的部分。

然而,只要掌握了一些有效的快速解题技巧,就能在这一模块中取得较好的成绩。

接下来,我将为大家详细介绍一些实用的行测数量关系快速解题技巧。

一、整除法整除特性是解决数量关系问题的一个重要技巧。

当题目中出现“整除”“平均”“倍数”等字眼时,我们可以优先考虑使用整除法。

例如:某单位组织员工去旅游,如果每辆车坐 45 人,则有 10 人没有座位;如果每辆车坐60 人,则空出一辆车,问该单位共有多少员工?我们可以通过分析条件得出,员工总数减去 10 之后能够被 45 整除,员工总数能够被 60 整除。

所以,假设员工总数为 x 人,那么 x 10 =45n(n 为正整数),x = 60m(m 为正整数)。

从选项来看,如果一个数减去 10 能被 45 整除,那么这个数一定能被 5 整除,所以可以首先排除那些不能被 5 整除的选项。

二、特值法特值法是在题目中某些量不影响最终结果的情况下,将这些量设为特殊值来简化计算。

比如:一项工程,甲单独做需要 10 天完成,乙单独做需要 15 天完成,两人合作需要多少天完成?我们可以把这项工程的工作量设为 30(10 和 15 的最小公倍数),那么甲每天的工作效率就是 3,乙每天的工作效率就是 2,两人合作每天的工作效率就是 5,所以合作完成这项工程需要的时间就是 30÷5 =6 天。

三、比例法当题目中存在明显的比例关系时,使用比例法能够快速解题。

例如:甲、乙两人的速度比为 3∶4,两人同时出发,行走相同的路程,所用时间之比是多少?因为路程=速度×时间,路程相同,速度和时间成反比。

所以甲、乙所用时间之比为 4∶3。

四、尾数法对于一些计算量较大的题目,尤其是涉及到多个数的加减乘运算时,可以通过计算尾数来快速得出答案。

比如:2345 + 3456 + 4567 5678 的尾数是多少?我们只需要计算这几个数的尾数之和:5 + 6 + 7 8 = 0,所以该式的计算结果尾数为 0。

2024公务员联考行测解题技巧1、利用插空法解决排列组合题“排列组合问题”是行测数量关系中常考的题型,也是大家觉得较难的题型。

往往很多同学看到排列全颗就直接放弃不做,其实解排列组合题目也是讲究方法的,当我们找准方法时,解题就能事半功倍了。

一、要点梳理插空法:当排列组合题中,有元素要求不相邻,先将其它元素排好,再将指定的不相邻的元素指入到已排好的元素的间隙或两端位置。

二、例题解析【例1】某学习平台的学习内容由观看视频、阅读文章、收藏分享、论坛交流、考试答题五个部分组成。

某考生要先后学完这五个部分,若观看视频和阅读文章不能连续进行,该学员学习顺序的选择有()种。

A.24B.72C.96D.120答案:B【解析】题目要求观看视频和阅读文章不能连续进行,也就是说两者不相邻,那我们可以使用插空法解题。

即先将除观看视频和文章阅读外的三个学习内容排好,题目当中说考生需要先后完成五个部分的学习且五个部分的学习内容不同,那收藏分享、论坛交流、考试答题中部分内容的安排可列式为A33,而三个元素排好包含两端会产生4个位置,接下来在4个位置中选两个位置插入观看视频和阅读文章即可,又因为需要考虑观看视频和阅读文章的顺序,所以列式为A24。

第一步安排其他三个学习内容,第二步按排观看视频和阅读文章,分步运算用乘法,因此该学员学习顺序共有A33×A24=72种,故选B项。

【例2】某条道路一侧共有20盥路灯。

为了节约用电,计划只打开其中的10盏。

但为了不影响行路安全,要求相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的,则共有()种开灯方案。

A.2B.6C.11D.13答案:c【解析】题目要求说相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的,也就是找不到两盏相邻的不亮的路灯,即不亮的路灯不能相邻,选择插空法。

先将亮着的10盏路灯排好,因为路灯与路灯一样,没有顺序要求,所以10盏亮着的路灯就一种情况。

10盏路灯包括两端会形成11个位置C1011=11种,故选择c项。

数学数量关系解题技巧数学数量关系解题技巧数学运算主要考查考生理解、把握事物间量化关系和解决数量关系问题的能力,对于一些数量之间的计算也是其中的一部分。

下面是店铺整理的数学数量关系解题技巧,欢迎查看。

数学数量关系解题技巧篇1一、特值法所谓特值法,就是在某一范围内取一个特殊值,将繁杂的问题简单化,这对于只需要把握整体分析的数学运算题非常有效。

其中“有效设‘1’法”是最常用的特值法。

例题:某村的一块试验田,去年种植普通水稻,今年该试验田的1/3种上超级水稻,收割时发现该试验田的水稻总产量是去年总产量的1.5倍。

如果普通水稻的产量不变,则超级水稻的平均产量与普通水稻的平均产量之比是:A.5:2B.4:3C.3:1D.2:1技巧分析:取特殊值。

设普通水稻的产量是1,则去年的总产量是1,今年的总产量就是1.5,今年普通水稻产量为2/3,超级水稻产量为1.5-2/3,而超级水稻只占1/3,所以如果都种超级水稻的产量就是3×(1.5-2/3),那么超级水稻的平均产量与普通水稻的平均产量之比是3×(1.5-2/3):1=2.5:1=5:2。

故答案为A。

二、分合法分合法主要包括分类讨论法和分步讨论法两种,重点应用于排列组合问题中。

在解答某些数学运算问题时,会遇到多种情况,需要对各种情况加以分类,并逐类求解,然后综合得解,这就是分类讨论法。

而分步讨论法则是指有时候有些问题我们一步是无法解决的,此时需要把问题进行分步,按步骤一步一步地解决。

例题:有一批长度分别为3、4、5、6和7厘米的细木条,它们的数量足够多,从中适当选取3根木条作为三角形的三条边,可能围成多少个不同的三角形?A.25个B.28个C.30个D.32个技巧分析:分情况讨论,(1)等边三角形,有5种;(2)等腰三角形,3为腰时,4,5可为底;4为腰时,3,5,6,7可为底;5为腰时,3,4,6,7可为底;6为腰时,3,4,5,7可为底;7为腰时,3,4,5,6可为底。

数量关系题解题技巧数量关系在数学考试中是一个非常重要的考察点,也是让很多学生感到头疼的一个题型。

在解答这类题目时,我们需要掌握一些解题技巧以提高解题效率和准确性。

本文将介绍一些解决数量关系题的技巧,帮助大家更好地应对这类题目。

一、了解题目类型在解答数量关系题之前,我们首先要了解题目的类型。

根据题目的要求和给定的条件,数量关系题可以分为几何关系、函数关系、逻辑关系等几种类型。

了解题目类型可以帮助我们更好地把握解题思路,避免走入错误的方向。

二、画图辅助对于涉及几何关系的题目,画图是解题的重要手段之一。

通过将问题转化为几何图形,我们可以更清晰地理解问题的含义,并找到解决问题的方法。

在画图过程中,可以利用尺规作图、坐标系、平行线等方法,根据需要进行选择。

三、条件整理在解答数量关系题时,经常会给出一些条件,我们需要将这些条件进行整理和归类,找出彼此之间的联系和规律。

有时候,只需要推敲一些条件之间的关系,就可以找到解题的关键。

因此,合理整理条件是解决此类题目的重要一步。

四、代数方程式对于涉及函数关系的题目,我们可以将问题转化为代数方程式来解决。

通过构建方程,我们可以得出解题所需的关系式,从而求解未知数。

在构建方程的过程中,要注意符号的运用和数值的代入,确保方程的准确性和完整性。

五、逻辑推理有些数量关系题目与逻辑关系有关,需要我们通过逻辑推理的方式解答。

在这类题目中,我们需要充分理解问题的要求,分析给出的条件,运用逻辑推理的方法找到解题的突破口。

逻辑推理需要我们灵活思维和准确思考,通过不断的推敲和筛选,找到问题的解决方案。

六、解题经验解答数量关系题还需要积累一定的解题经验。

通过多做题、多总结,我们可以发现一些常见的解题方法和规律。

这些经验可以帮助我们在解题的过程中更加敏锐地发现问题的关键,提高解题的效率。

总结:数量关系题作为数学考试的一个重要考察点,需要我们掌握一定的解题技巧。

了解题目类型、画图辅助、条件整理、代数方程式、逻辑推理和解题经验都是我们解答数量关系题的有效方法。

数量关系解题技巧及题库一、数量关系的解题方法1.心算胜于笔算。

2.先易后难。

3.运用速算方法。

二、数量关系的实例数学运算举例一、容易的规律:(1)凑整法①小数凑整法:52+13.6+3.8+6.4的值:A.29B.28C.30 D.29.2②乘法凑整法:49×25的值:A.1240B.1250C.1225D.1220③分数凑整法:20-13/4-22/5-0.75-2.60A.13B.12C.9D.8(2) 观察尾数法①1111+6789+7897的值:A.15797B.24798C.25698D.25798②89的平方是多少? A.7921B.7923C.7925D.7927(3)未知法1111+6789+7879的值:A.25797B.24798C.25698D.未给出(4)利用“基准数法”1997+1998+1999+2000+2001:A.9993B.9994C.9995D.9996(5)求等差数列之和2+4+6……20+22+24之和:A.151B.152C.153D.156(6)求自然数列之和从1到100各数之和:A.5000B.5100C.5050D.5060(7)利用“互补数法”①3972×69÷1986=A.138B.136C.134D.132②543-61-39=A.441B.443C.445D.447③525÷(25×7)=A.10 B.8 C.3 D.1(8)快速心算法①做—面彩色旗需要4种颜色的布,做4面同样颜色的彩旗需用多少种颜色的布?A.16种B.12种C.8种D.4种②甲是乙的—倍,甲是100,乙是多少?A.200 B.100C.150 D.50二、较难的规律(1)“+1与-1”法①“+1”法一条长廊长20米,每隔2米放—盆花,问共需多少盆花?A.10B.11C.12D.13②“-1”法张佳住三层,每层楼之间梯级数都是15,那么张佳每次回家要爬多少级楼梯?A.20B.30C.40D.45(2)“青蛙跳井”青蛙在井底向上爬,井深10米,青蛙每次爬上5米,又滑下4米,问青蛙需要几次方可爬上井?A.5B.9C.10D.6(3)大小数判断法请判断0,-1,90,6-1的大小关系A.6-1>0>-1>90 B.90>6-1>0>-1C.0>-1>6-1>90D.0>-1>90>6-1(4)余数相加法①计算星期几:假如今天是星期二,那么再过45天,应该是星期几?A.3B.4C.5D.6②计算月日:今天是2003年2月1日,那么再过65天是几月几日?A.2004年2月3日B.2004年2月4日C.2004年2月5日D.2004年2月6日③计算特殊生日:小王每四年过一次生日,问他生在哪月哪日?A.1月31日B.2月28日C.2月29日D.3月30日(5) 比例分配法:一所学校—、二、三年级学生总人数是450人,三个年级学生比例为2:3:4。

数量关系题型和解题技巧1.符号推理:通过一些数学符号的关系,来推断出未知数或未知关系。

例如:已知a+b=7,a-b=3,求a和b的值。

解题技巧:对于这种题目,可以通过消元法或加减法来解答。

将两个等式相加或相减得到新的等式,然后推导出未知数的值。

2.数列问题:给定一个数列,通过一定的规律或关系,推断出数列中的一些数或数列的第n项。

例如:已知数列的前三个数是1、4、9,求第n项的值。

解题技巧:对于这种题目,可以通过观察数列之间的规律来解答。

一般情况下,数列之间的规律可能是等差数列、等比数列或其他特殊的数列。

根据规律,通过代入数值或使用递推公式,推导出数列的通项公式或第n项的值。

3.比例问题:给定两个数或两组数之间的比例关系,通过已知条件,求解未知的数或关系。

例如:已知甲的年龄是乙的3倍,而乙的年龄是丙的4倍,求甲和丙的年龄。

解题技巧:对于这种题目,可以根据比例关系建立方程,然后求解未知数的值。

根据已知条件,将年龄之间的比例关系转化为等式。

对于这个例子,我们可以设甲的年龄为a,乙的年龄为b,丙的年龄为c,则可建立以下两个方程:a=3b和b=4c。

通过解这两个方程,可以得到未知数的值。

4.组合问题:已知一个集合或样本空间,求出满足一定条件的子集的个数或计算全部元素的个数。

例如:已知一个网站上有5个按钮,求点击它们的所有可能组合的个数。

解题技巧:对于这种题目,可以通过计算方法来求解。

对于子集问题,可以使用组合数学中的计算公式,计算出满足条件的子集的个数。

对于全部元素个数的问题,可以通过列举或递推的方式,计算出所有可能的情况。

解题技巧:1.仔细阅读题目:在做数量关系题型时,要仔细阅读题目,理解问题的要求和已知条件。

只有充分理解题目,才能有针对性地进行解题思路的构建。

2.建立数学模型:在解题时,要根据已知条件建立数学模型。

通过转化问题为数学表达式或方程,可以更好地把握问题的本质。

3.观察规律:在做数量关系题型时,要善于观察规律。

行测数量关系快速解题技巧在公务员行测考试中,数量关系一直是让众多考生头疼的模块。

题目难度较大、时间紧张等因素常常让考生在这部分丢分较多。

然而,只要掌握了一些快速解题的技巧,就能在考试中提高解题效率,增加得分的机会。

下面就为大家详细介绍一些行测数量关系的快速解题技巧。

一、代入排除法代入排除法是数量关系中最常用的技巧之一。

当题目中给出的条件较为复杂,或者直接计算比较困难时,可以将选项逐一代入题干进行验证。

这种方法特别适用于选项信息充分、多位数问题、年龄问题、不定方程等。

例如,有一个题目说:“一个三位数,各位数字之和是 15,百位数字比十位数字大 5,个位数字是十位数字的 3 倍,求这个三位数是多少?”我们就可以从选项入手,依次代入,看哪个选项满足题目中的条件。

因为选项就是具体的三位数,代入验证相对计算来说会更快捷。

二、数字特性法数字特性法包括奇偶特性、整除特性等。

奇偶特性:当两个数的和或差为奇数时,这两个数的奇偶性相反;当两个数的和或差为偶数时,这两个数的奇偶性相同。

例如,如果已知两个数的和是奇数,那么这两个数一定是一奇一偶;如果两个数的和是偶数,那么这两个数要么都是奇数,要么都是偶数。

整除特性:如果题目中涉及到倍数、分数、百分数等,我们可以考虑整除特性。

比如,“某班学生人数是 3 的倍数”,那么总人数除以 3应该是整数。

通过利用这些数字特性,可以快速排除一些不符合条件的选项,缩小解题范围。

三、赋值法在一些题目中,如果没有给出具体的数值,只是给出了一些比例关系或者倍数关系,这时候可以采用赋值法。

比如,有一道题说:“甲、乙两人完成一项工作的效率之比是3∶2,两人合作完成这项工作需要 6 天,问甲单独完成需要几天?”我们可以设甲的效率为 3,乙的效率为 2,然后根据工作总量=工作时间×工作效率,求出工作总量,进而求出甲单独完成所需的时间。

四、方程法方程法是解决数量关系问题的基本方法之一。

当题目中的等量关系比较明显时,可以设未知数,列出方程进行求解。

行测数量关系常见问题解题技巧五十招一、页码问题1、出现0的次数问题多少页书中有几个带“0”的数字问题1---100 11 11101-200 20 31201-300 20 51301-400 20 71401-500 20 91501-600 20 111601-700 20 131701-800 20 151801-900 20 171901-1000 20 191一本999页的书,页码中0共出现了几次?答案:1801位数中:0个2位数中:9个3位数中:只有一个0且在中间:9*9=81个只有一个0且在末位:9*9=81个末两位为0:9个故:总数为9+81+81+9 =1802、出现自然数的次数问题对N(万、千、百)页出现多少M等自然数的公式当M<N时,公式是1000+N00*3或者100+N0*2当M>N时,公式是N00*3 或者N0*2当M=N时,公式是1+ N00*3 或者1+ N0*2注意:N有多少个0 就*多少,依次类推;例题:7000页中有多少3 就是1000+700*3=3100(个)20000页中有多少6就是2000*4=8000 (个)3000页中有多少3,就是300*3+1=901,请不要把3000的3忘了3、“页码中出现”和“多少页中出现”的区别一本书4000页,问数字“1”在页码中出现的次数一本书4000页,个位的1有400个,十位的1有400个,百位的1有400个,千位的1有1000个,数字“1”出现2200次。

一本书4000页,问数字“1”在多少页中出现不包含1的页数有:3*9*9*9=2187。

千位只有三种选法(0,2,3),其他各有9种,而0000刚好可以代表第4000页的空缺。

答案为4000-2187=1813。

二,握手问题N个人彼此握手,则总握手数S=(n-1){a1+a(n-1)}/2=(n-1){1+1+(n-2)}/2=『n^2-n』/2 =N×(N-1)/2例题:某个班的同学体育课上玩游戏,大家围成一个圈,每个人都不能跟相邻的2个人握手,整个游戏一共握手152次,请问这个班的同学有( )人A、16B、17C、18D、19【解析】此题看上去是一个排列组合题,但是却是使用的多边形对角线的原理在解决此题。

行测数量关系快速解题技巧在公务员行测考试中,数量关系部分一直是让众多考生感到头疼的模块。

但实际上,只要掌握了一些有效的解题技巧,就能在考试中快速准确地解答出数量关系题目,从而提高整体成绩。

接下来,我将为大家详细介绍一些实用的行测数量关系快速解题技巧。

一、代入排除法代入排除法是行测数量关系中最常用也是最基本的解题方法之一。

当遇到题目中给出的条件较为复杂,直接计算比较困难时,可以尝试将选项逐一代入题干中进行验证。

如果某个选项能够满足题干中的所有条件,那么它就是正确答案。

例如:一个三位数,各位数字之和为15,百位数字比十位数字大5,个位数字是十位数字的 3 倍,求这个三位数是多少?A 627B 726C 933D 825我们首先来看 A 选项,6 + 2 + 7 = 15,百位数字 6 比十位数字 2 大 4,不符合“百位数字比十位数字大5”,所以 A 选项错误。

再看 B 选项,7 + 2 + 6 = 15,百位数字 7 比十位数字 2 大 5,个位数字 6 是十位数字 2 的 3 倍,符合所有条件,所以 B 选项正确。

C 选项 9 + 3 + 3 = 15,但百位数字 9 比十位数字 3 大 6,不符合条件。

D 选项 8 + 2 + 5 = 15,百位数字 8 比十位数字 2 大 6,不符合条件。

通过代入排除法,我们很快就能得出答案是 B 选项。

二、数字特性法数字特性法是根据题目中数字所具有的特性,如奇偶性、整除特性、倍数特性等来快速排除错误选项或直接确定答案。

比如:某单位组织员工去旅游,如果每辆车坐 45 人,则有 10 人没有座位;如果每辆车坐60 人,则空出一辆车,问该单位共有多少员工?A 240B 250C 260D 270我们可以设车的数量为 x 辆,根据员工总数不变可列方程:45x +10 = 60(x 1)化简得到:45x + 10 = 60x 6015x = 70x = 14 / 3车的数量必须是整数,所以这个结果不符合实际情况。

数量关系答题技巧汇总

1.理清题意:在开始答题之前,要先认真阅读题目,理解题目所要求的关系,并注意细节。

2. 利用图形:对于数量关系题目,尝试画出图形,以便更好地理解问题。

可以使用草图、表格或图表等。

3. 寻找规律:在数量关系问题中,通常有一些规律可循,通过寻找规律可以更快速地解决问题。

例如,是否存在倍数关系、奇偶性、等差/等比数列等。

4. 反证法:如果一道题目不好解决,可以尝试使用反证法,即先假设一个错误的答案,然后通过推理证明其错误,找到正确答案。

5. 逆向思维:有些数量关系问题需要倒推,即从答案开始逆向思考,反推出可能的原因,以便找到正确答案。

6. 多解法比较:对于数量关系问题,有时存在多种解法,可以通过比较不同解法的优缺点来确定最佳解法。

7. 细节判断:注意题目中的细节,例如计算过程中是否应该保留小数、是否需要对负数进行特殊处理等。

8. 实际应用:将数量关系问题与实际应用场景联系起来,可以更好地理解问题,并解决实际问题。

- 1 -。

职测数量关系题型和解题技巧职测数量关系题型和解题技巧一、概述职业测评中的数量关系题型是非常常见的一种题型,它考察了测试者对数量关系的理解和运算能力。

在这里,我们将深入探讨数量关系题型和解题技巧,帮助大家更好地应对职业测评中的数量关系题目。

二、基础概念1. 数量关系题型的特点数量关系题型是通过一定的数量关系、图表、图形等来考察测试者对数量关系的理解和推理能力。

这类题目要求测试者根据题目给出的信息,进行逻辑推理和运算操作,从而得出正确的结果。

2. 常见题型数量关系题型主要包括等式问题、比例问题、趋势问题等。

A和B两人的芳龄比是3:5,10年后两人的芳龄之比是多少?这是一个典型的比例问题。

三、解题技巧1. 理清题目要求在做数量关系题型时,首先要仔细阅读题目,理清题目要求。

对于复杂的题目,可以逐步分析,将问题拆解成若干个小问题,逐步解决。

2. 掌握基本运算数量关系题型离不开基础的运算,包括加减乘除、比例关系等。

熟练掌握这些基本运算,能够在解题过程中起到事半功倍的效果。

3. 建立模型对于涉及复杂关系的题目,可以尝试建立模型。

通过建立适当的模型,将问题可视化、具体化,从而更好地理解和解决问题。

四、个人观点数量关系题型在职业测评中的应用非常广泛,因此掌握好数量关系题型的解题技巧对于应对职业测评至关重要。

在平时的学习和工作中,我们也可以通过做一些数量关系题目来提升自己的逻辑推理能力和运算能力,从而更好地应对各种挑战。

五、总结数量关系题型是职业测评中的常见题型,掌握好解题技巧对于应对职业测评至关重要。

理清题目要求、掌握基本运算、建立模型是解决数量关系题型的关键。

在日常学习和工作中,多做一些数量关系题目也有助于提升自己的逻辑推理能力和运算能力。

通过对数量关系题型和解题技巧的深入探讨,相信大家能够更好地应对职业测评中的数量关系题型,提升自己的测试能力。

希望本文可以帮助大家更好地理解和应对数量关系题型。

数量关系题型是职业测评中的一个重要组成部分,它能够考察测试者的逻辑思维能力、数学运算能力以及解决问题的能力。

行测数量关系解题技巧解题技巧:奇约特性一、基础理论“奇约特性”即平方数具有奇约性:若某数为完全平方数,则它的约数的个数是奇数。

如9是完全平方数,其约数依次为1、3、9,共计3个,“3”是奇数; 64是8的平方,其约数依次为1、2、4、8、16、32、64,共计7个,“7”是奇数。

二、习题演练【精选例题】编号为1~50的选手参加一个爬楼比赛,楼高为60层。

所有选手在第1层均获得一个特别的号牌,此后每经过一个楼层,如果选手的编号正好是楼层数的整数倍,将会得到一个特别的号牌。

所有选手都到达终点后,正好持有3个特别号牌的选手有多少人?( )A.1B.4C.7D.10【解析】答案:B考查数字特性;由“如果选手的编号正好是楼层数的整数倍,将会得到一个特别的号牌”可知,选手得到的特别号牌的个数和选手编号的约数的个数一致;题目说“正好持有3个特别号牌”,由“平方数具有奇约性”可知,1—50中,具有奇数个约数的数为1、4、9、16、25、36、49,共计7个;这7个数中,约数有3个的数是4、9、25、49,共计4个;因此,正好持有3个特别号牌的选手有4人。

故选B。

解题技巧:立方数列一、立方数列立方数列的主要特点是数列中的各项数字的变化幅度很大,且各项均可转化成某一数字的立方。

如果考生在考试中发现某一数列符合这个特点,就可用立方数列的规律来试着解题。

例题: 1,8,27,64,( )。

A.90B.125C.100D.250答案:B【解析】这是一个立方数列。

本题求自然数的立方,1^3=1,2^3=8,3^3=27,4^3=64,故可以得出所求项为5^3=125。

二、立方数列的变式立方数列的变式是指在立方数列的基础上进行某种变化后得到的新数列,这种变化一般是指“加减某一常数”的变化。

例题1: 29,62,127,214,( )。

A.428B.408C.345D.297答案:C【解析】这是一个立方数列的变式。

由题可知:29=3^3+2,62=4^3-2,127=5^3+2,214=6^3-2,故空缺处应为7^3+2=345。

行测数量关系题目解题技巧:常用的数字特性汇总一、整除性整除性在公考中用的非常的频繁,更多体现在速算上,结合公考数算的特性,根据选项,不通过计算,直接出答案,整除性更大程度上是一种思维,而不是方法;带余除法可以结合到这里,理论依据为同余问题,剩余定理。

1、(国家2007-52)某班男生比女生人数多80%,一次考试后,全班平均成绩为75 分,而女生的平均分比男生的平均分高20% ,则此班女生的平均分是:A、84 分B、85 分C、86 分D、87 分解析:此题的方法很多,有常规的方程法,也有稍微好点的十字交叉法,但这些都不是这里所要表述的利用数字的整除性。

因“女生的平均分比男生的平均分高20%”,即女生的平均分是男生的1.2倍。

在一般情况下(特别是公考),分数只会是整数,所以我们只需要在选项中找一个12的整数倍的数即可,只有84符合题意。

2、(国家2006 一类-40)有甲、乙两个项目组。

乙组任务临时加重时,从甲组抽调了四分之一的组员。

此后甲组任务也有所加重,于是又从乙组调回了重组后乙组人数的十分之一。

此时甲组与乙组人数相等。

由此可以得出结论()。

A. 甲组原有16人,乙组原有11人B. 甲、乙两组原组员人数之比为16∶11C. 甲组原有11人,乙组原有16人D. 甲、乙两组原组员人数比为11∶16解析:此题的最佳思路还是利用数字的整除性,从“甲组抽调了四分之一的组员”,推出甲组的人数为4的倍数,排除掉CD,然后结合逻辑学的包含关系,排除掉A,选B。

因为A成立的话,B也成立,答案只会是1个的,所以A是错的。

3、(天津2008-7)农民张三为专心养猪,将自己养的猪交于李四合养,已知张三,李四共养猪260头,其中张三养的猪有13%是黑毛猪,李四养的猪有12.5%是黑毛猪,问李四养了多少头非黑毛猪?A.125头B.130头C.140头D.150头解析:还是数的整除性的典型题目。

张三养的猪有13%是黑毛猪,猪必须是整数头,所以张三职能养100头或者200头,这样李四只能是60头或160头。

数量关系答题技巧技巧一:特值法所谓特值法,就是在某一范围内取一个特殊值,将繁杂的问题简单化,这对于只需要把握整体分析的数学运算题非常有效。

其中“有效设‘1’法”是最常用的特值法。

例题:某村的一块试验田,去年种植普通水稻,今年该试验田的1/3种上超级水稻,收割时发现该试验田的水稻总产量是去年总产量的1.5倍。

如果普通水稻的产量不变,则超级水稻的平均产量与普通水稻的平均产量之比是:A.5:2B.4:3C.3:1D.2:1技巧分析:取特殊值。

设普通水稻的产量是1,则去年的总产量是1,今年的总产量就是1.5,今年普通水稻产量为2/3,超级水稻产量为1.5-2/3,而超级水稻只占1/3,所以如果都种超级水稻的产量就是3×(1.5-2/3),那么超级水稻的平均产量与普通水稻的平均产量之比是3×(1.5-2/3):1=2.5:1=5:2。

故答案为A。

技巧二:分合法分合法主要包括分类讨论法和分步讨论法两种,重点应用于排列组合问题中。

在解答某些数学运算问题时,会遇到多种情况,需要对各种情况加以分类,并逐类求解,然后综合得解,这就是分类讨论法。

而分步讨论法则是指有时候有些问题我们一步是无法解决的,此时需要把问题进行分步,按步骤一步一步地解决。

例题:有一批长度分别为3、4、5、6和7厘米的细木条,它们的数量足够多,从中适当选取3根木条作为三角形的三条边,可能围成多少个不同的三角形?A.25个B.28个C.30个D.32个技巧分析:分情况讨论,(1)等边三角形,有5种;(2)等腰三角形,3为腰时,4,5可为底;4为腰时,3,5,6,7可为底;5为腰时,3,4,6,7可为底;6为腰时,3,4,5,7可为底;7为腰时,3,4,5,6可为底。

(3)三边互不相等时,3,4,7不能构成三角形,共有-1=9种。

综上所述,共有5+2+4+4+4+4+9=32个。

故答案为D。

技巧三:方程法将题目中未知的数用变量(如x,y)表示,根据题目中所含的等量关系,列出含有未知数的等式,通过求解未知数的值,来解应用题的方法。

方程法应用较为广泛,公务员考试数学运算部分有相当一部分的题目都可以通过方程法来求解。

应用广泛,思维要求不高,易于理解和掌握。

例题:下图是由9个等边三角形拼成的六边形,现已知中间最小的等边三角形的边长是a,问这个六边形的周长是多少?A.30aB.32aC.34aD.无法计算技巧分析:由图可知,设最大的等边三角形的边长为x,则可知第二大的等边三角形的边长为x-a,第三大的等边三角形的边长为x-2a。

第四大的等边三角形也即最小的等边三角形的边长为x-3a,从图中可知最大等边三角形是最小的等边三角形的边长的2倍,由此可知,x=2(x-3a),解得x=6a,由此可得周长为6a+5a+5a+4a+4a+3a+3a=30a。

故答案为A。

技巧四:比例法根据题干中相关比例数据,解题过程中将各部分份数正确画出来,进行分析,往往能简化难题,加速解题。

例题:甲、乙两班学生到离学校24千米的飞机场参观。

但只有一辆汽车,一次只能乘坐一个班的学生,为了尽快到达飞机场,两个班商定,由甲班先坐车,乙班先步行,同时出发,甲班学生在途中某次下车后再步行去飞机场,汽车则从某地立即返回接在途中步行的乙班学生,如果两班学生步行的速度相同,汽车速度是他们步行速度的7倍,那么汽车在距飞机场多少千米处返回接乙班学生,才能使两班学生同时到达飞机场?A.1.5B.2.4C.3.6D.4.8技巧分析:甲先坐车,乙走路,当汽车把甲班送到C点,甲班学生下车走路,汽车返回在B点处接乙班的学生,根据时间一定,路程的比就等于速度的比:简单化下图:时间一定,路程比等于速度比。

所以乙走的路程AB比上车走的路程AB+2BC(因为是到了C点再回到B点,所以是2BC)即AB:AB+2BC=1:7 ,AB:2BC=1:6 ,AB:BC=1:3同理BC:CD=3:1 ,所以AB:BC:CD=1:3:1题目问的是“那么汽车在距飞机场多少千米处返回接乙班学生,才能使两班学生同时到达飞机场”,很明显是求CD段的长度,全程是5份,CD占1份。

所以CD=24/5*1=4.8。

故答案为D。

技巧五:计算代换法计算代换法是指解数学运算题时,把某个式子看成一个整体,用一个变量去代替它,从而使问题得到简化。

实质是数量之间的转化,目的是变换研究对象,将问题移至新对象的知识背景中去研究,从而使非标准型问题标准化、复杂问题简单化,变得容易处理。

例题:计算(1+0.23+0.34)×(0.23+0.34+0.65)-(1+0.23+0.34+0.65)×(0.23+0.34)值。

技巧分析:数量代换为,0.23+0.34=A,0.23+0.34+0.65=B那么原式应为(1+A)*B-(1+B)*A=B-A=0.65。

通过数量代换,可以使得计算达到事半功倍的效果。

技巧六:尾数计算法尾数法是数学运算题解答的一个重要方法,即当四个答案全不相同时,我们可以采用尾数计算法,最后选择出正确答案。

例题:3×999+8×99+4×9+8+7的值是()A.3840 B.3855 C.3866 D.3877技巧解析:运用尾数法。

尾数和为7+2+6+8+7=30,尾数为0。

故答案为A。

技巧七:正确备考1、熟悉简单题目,基本功很重要。

数量关系的题目难,无法在短时间作答,其实主要还是归因于他们的基础知识掌握得不牢固,做题时易自乱阵脚。

熟悉简单的题型是难度提升的关键前提。

公务员考试所涉及到的考点,万变不离其宗,所以考生要通过对简单题目的熟悉掌握,以不变应万变,来更好地应对难度更大的题目。

自认为基本功不够扎实的考生,建议多挤点时间做题,在熟悉题型、熟悉考点的同时,提高对数字的敏感性和正确率,来加强和提升自己。

2、化解较难题目,技巧十分关键。

事实上,行测考试中很少有真正意义上的难题,所谓的难题,都难在技巧的运用是否得当。

数量关系题的考点每年都基本不变,变的只是题干和选项的巧妙设计,让人难以理解。

技巧很重要。

一方面,掌握技巧可以让思路更加清晰,计算更加简便。

另一方面,技巧会为各位考生节省不少时间。

行测数学运算经典题型总结一、容斥原理容斥原理关键就两个公式:1. 两个集合的容斥关系公式:A+B=A∪B+A∩B2. 三个集合的容斥关系公式:A+B+C=A∪B∪C+A∩B+B∩C+C∩A-A∩B∩C请看例题:【例题】某大学某班学生总数是32人,在第一次考试中有26人及格,在第二次考试中有24人及格,若两次考试中,都没及格的有4人,那么两次考试都及格的人数是( )A.22B.18C.28D.26【解析】设A=第一次考试中及格的人数(26人),B=第二次考试中及格的人数(24人),显然,A+B=26+24=50;A∪B=32-4=28,则根据A∩B=A+B-A∪B=50-28=22。

答案为A。

二、作对或做错题问题【例题】某次考试由30到判断题,每作对一道题得4分,做错一题倒扣2分,小周共得96分,问他做错了多少道题?A.12B.4C.2D.5【解析】方法一:假设某人在做题时前面24道题都做对了,这时他应该得到96分,后面还有6道题,如果让这最后6道题的得分为0,即可满足题意.这6道题的得分怎么才能为0分呢?根据规则,只要作对2道题,做错4道题即可,据此我们可知做错的题为4道,作对的题为26道.方法二:作对一道可得4分,如果每作对反而扣2分,这一正一负差距就变成了6分.30道题全做对可得120分,而现在只得到96分,意味着差距为24分,用24÷6=4即可得到做错的题,所以可知选择B三、植树问题核心要点提示:①总路线长②间距(棵距)长③棵数。

只要知道三个要素中的任意两个要素,就可以求出第三个。

【例题】李大爷在马路边散步,路边均匀的栽着一行树,李大爷从第一棵数走到底15棵树共用了7分钟,李大爷又向前走了几棵树后就往回走,当他回到第5棵树是共用了30分钟。

李大爷步行到第几棵数时就开始往回走?A.第32棵B.第32棵C.第32棵D.第32棵解析:李大爷从第一棵数走到第15棵树共用了7分钟,也即走14个棵距用了7分钟,所以走没个棵距用0.5分钟。

当他回到第5棵树时,共用了30分钟,计共走了30÷0.5=60个棵距,所以答案为B。

第一棵到第33棵共32个棵距,第33可回到第5棵共28个棵距,32+28=60个棵距。

四、和差倍问题核心要点提示:和、差、倍问题是已知大小两个数的和或差与它们的倍数关系,求大小两个数的值。

(和+差)÷2=较大数;(和—差)÷2=较小数;较大数—差=较小数。

【例题】甲班和乙班共有图书160本,甲班的图书是乙班的3倍,甲班和乙班各有图书多少本?解析:设乙班的图书本数为1份,则甲班和乙班图书本书的合相当于乙班图书本数的4倍。

乙班160÷(3+1)=40(本),甲班40×3=120(本)。

五.浓度问题【例】甲杯中有浓度为17%的溶液400克,乙杯中有浓度为23%的溶液600克。

现在从甲、乙两杯中取出相同总量的溶液,把从甲杯中取出的倒入乙杯中,把从乙杯中取出的倒入甲杯中,使甲、乙两杯溶液的浓度相同。

问现在两倍溶液的浓度是多少( )A.20%B.20.6%C.21.2%D.21.4%【答案】B。

【解析】这道题要解决两个问题:(1)浓度问题的计算方法浓度问题在国考、京考当中出现次数很少,但是在浙江省的考试中,每年都会遇到浓度问题。

这类问题的计算需要掌握的最基本公式是(2)本题的陷阱条件“现在从甲、乙两杯中取出相同总量的溶液,把从甲杯中取出的倒入乙杯中,把从乙杯中取出的倒入甲杯中,使甲、乙两倍溶液的浓度相同。

”这句话描述了一个非常复杂的过程,令很多人望而却步。

然而,只要抓住了整个过程最为核心的结果——“甲、乙两杯溶液的浓度相同”这个条件,问题就变得很简单了。

因为两杯溶液最终浓度相同,因此整个过程可以等效为——将甲、乙两杯溶液混合均匀之后,再分开成为400克的一杯和600克的一杯。

因此这道题就简单的变成了“甲、乙两杯溶液混合之后的浓度是多少”这个问题了。

根据浓度计算公式可得,所求浓度为:如果本题采用题设条件所述的过程来进行计算,将相当繁琐。

六.行程问题【例】某单位围墙外面的公路围成了边长为300米的正方形,甲乙两人分别从两个对角沿逆时针同时出发,如果甲每分钟走90米,乙每分钟走70米,那么经过( )甲才能看到乙A.16分40秒B.16分C.15分D.14分40秒【答案】A。

【解析】这道题是一道较难的行程问题,其难点在于“甲看到乙”这个条件。

有一种错误的理解就是“甲看到乙”则是甲与乙在同一边上的时候甲就能看到乙,也就是甲、乙之间的距离小于300米时候甲就能看到乙了,其实不然。