计算机网络教程-以太网

- 格式:ppt

- 大小:433.50 KB

- 文档页数:48

以太网简要教程一、概述通常我们所说的以太网主要是指以下三种不同的局域网技术:以太网/IEEE 802.3—采用同轴电缆作为网络媒体,传输速率达到10Mbps;100Mbps以太网—又称为快速以太网,采用双绞线作为网络媒体,传输速率达到100Mbps;1000Mbps以太网—又称为千兆以太网,采用光缆或双绞线作为网络媒体,传输速率达到1000Mbps(1Gbps)以太网以其高度灵活,相对简单,易于实现的特点,成为当今最重要的一种局域网建网技术。

虽然其它网络技术也曾经被认为可以取代以太网的地位,但是绝大多数的网络管理人员仍然把将以太网作为首选的网络解决方案。

为了使以太网更加完善,解决所面临的各种问题和局限,一些业界主导厂商和标准制定组织不断的对以太网规范做出修订和改进。

也许,有的人会认为以太网的扩展性能相对较差,但是以太网所采用的传输机制仍然是目前网络数据传输的重要基础。

二、以太网工作原理以太网是由Xeros公司开发的一种基带局域网技术,使用同轴电缆作为网络媒体,采用载波多路访问和碰撞检测(CSMA/CD)机制,数据传输速率达到10Mbps。

虽然以太网是由Xeros公司早在70年代最先研制成功,但是如今以太网一词更多的被用来指各种采用CSMA/CD技术的局域网。

以太网被设计用来满足非持续性网络数据传输的需要,而IEEE802.3规范则是基于最初的以太网技术于1980年制定。

以太网版本2.0由Digital Equipment Corporation、Intel、和Xeros三家公司联合开发,与IEEE 802.3规范相互兼容。

太网结构示意图如下:以太网/IEEE 802.3通常使用专门的网络接口卡或通过系统主电路板上的电路实现。

以太网使用收发器与网络媒体进行连接。

收发器可以完成多种物理层功能,其中包括对网络碰撞进行检测。

收发器可以作为独立的设备通过电缆与终端站连接,也可以直接被集成到终端站的网卡当中。

计算机网络应用 标准以太网标准以太网也常被称为传统以太网或共享式以太网,它是最早时期的以太网类型,其带宽只有10Mbps ,它使用载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD )访问控制方法,解决了连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享同一传输信道的问题,提高了局域网共享信道的利用率,因此得以发展和流行。

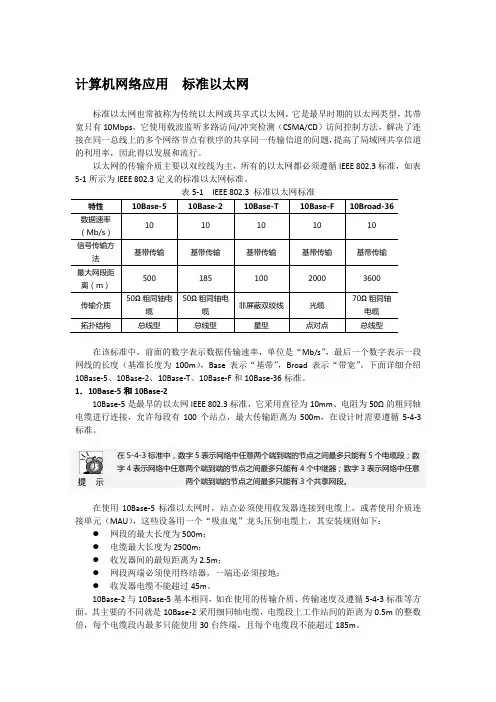

以太网的传输介质主要以双绞线为主,所有的以太网都必须遵循IEEE 802.3标准,如表5-1所示为IEEE 802.3定义的标准以太网标准。

表5-1 IEEE 802.3 标准以太网标准在该标准中,前面的数字表示数据传输速率,单位是“Mb/s ”,最后一个数字表示一段网线的长度(基准长度为100m ),Base 表示“基带”,Broad 表示“带宽”。

下面详细介绍10Base-5、10Base-2、10Base-T 、10Base-F 和10Base-36标准。

1.10Base-5和10Base-210Base-5是最早的以太网IEEE 802.3标准,它采用直径为10mm 、电阻为50Ω的粗同轴电缆进行连接,允许每段有100个站点,最大传输距离为500m ,在设计时需要遵循5-4-3标准。

提 示 在5-4-3标准中,数字5表示网络中任意两个端到端的节点之间最多只能有5个电缆段;数字4表示网络中任意两个端到端的节点之间最多只能有4个中继器;数字3表示网络中任意两个端到端的节点之间最多只能有3个共享网段。

在使用10Base-5标准以太网时,站点必须使用收发器连接到电缆上,或者使用介质连接单元(MAU ),这些设备用一个“吸血鬼”龙头压倒电缆上,其安装规则如下:● 网段的最大长度为500m ; ● 电缆最大长度为2500m ;● 收发器间的最短距离为2.5m ;● 网段两端必须使用终结器,一端还必须接地; ● 收发器电缆不能超过45m 。

10Base-2与10Base-5基本相同,如在使用的传输介质、传输速度及遵循5-4-3标准等方面。

计算机⽹络-3-5-以太⽹MAC层及交换机MAC层的硬件地址在局域⽹中,硬件地址⼜称为物理地址或者MAC地址(因为这种地址⽤在MAC帧中)IEEE 802标准为局域⽹规定了⼀种48位(6字节)的全球地址,固化在适配器的ROM中。

如果计算机中或者路由器有多个适配器,那么这样的主机或者路由器就有多个“地址”,更准确的说,这种48位“地址”应当是某个接⼝的标识符。

IEEE的注册管理结构RA是局域⽹全球地址的法定管理机构,它负责分配地址字段6个字节中的前三个字节。

世界上凡是要⽣产局域⽹适配器的⼚家都必须向IEEE注册管理结构购买由这三个字节构成的号(地址块),这个号的正式名称为组织唯⼀标识符OUI,通常也叫公司标标识符。

以太⽹适配器还可以设置为⼀种特殊的⼯作⽅式,即混杂模式,⼯作在混杂模式的适配器只要“听到”有帧在以太⽹上就可以悄悄传输接收下来,⽽不管帧发送到哪⾥。

MAC帧格式常⽤的以太⽹MAC帧格式有两种,⼀种是DIX Ethernet V2标准(以太⽹V2标准),另⼀种是IEEE的802.3标准。

这⾥介绍使⽤最多的以太⽹V2的MAC帧格式(图3-22)。

图中假定⽹络层使⽤的是IP协议。

image以太⽹V2的MAC帧⽐较简单,由5个字段组成。

前两个字段分别为6字节长的⽬的地址和源地址字段。

第三个字段为2字节的类型字段,⽤来标识上⼀层(例如⽹络层)使⽤的是什么协议,以便把收到的MAC帧的数据上交给上⼀层的这个协议。

例如,当协议字段为0x0800代表上层⽹络层使⽤的是IP数据报;若类型为0x8137表⽰的是上层是从Novell IPX发过来的。

第四个字段是数据字段,其长度为46-1500字节之间(最⼩长度64字节减去⾸部和尾部以及类型的长度18)。

第五个字段为4字节的帧检验序列FCS(使⽤CRC校验)。

MAC层怎么知道从从接收到的以太⽹帧取出多少字节交付给上⼀次层呢?这时候我们需要说⼀下曼彻斯特编码,曼彻斯特编码的重要⼀个特点是:在曼彻斯特编码的每⼀个码元的正中间⼀定有⼀次电压转换(由⾼到低或者由低到⾼)。

谢希仁《计算机网络教程》第1章概述传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速度发送时延=数据块长度/信道带宽总时延=传播时延+发送时延+排队时延101计算机网络的发展可划分为几个阶段?每个阶段各有何特点?102试简述分组交换的要点。

103试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

104为什么说因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革?105试讨论在广播式网络中对网络层的处理方法。

讨论是否需要这一层?106计算机网络可从哪几个方面进行分类?107试在下列条件下比较电路交换和分组交换。

要传送的报文共x(bit)。

从源站到目的站共经过k段链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b(b/s)。

在电路交换时电路的建立时间为S(s)。

在分组交换时分组长度为p(bit),且各结点的排队等待时间可忽略不计。

问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小?108在上题的分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和(p+h)(bit),其中p为分组的数据部分的长度,而此为每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。

通信的两端共经过k段链路。

链路的数据率为b(b/s),但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。

若打算使总的时延为最小,问分组的数据部分长度P应取为多大?109计算机网络中的主干网和本地接入同各有何特点?110试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:111计算机网络由哪几部分组成?第2章协议与体系结构201网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?202试举出对网络协议的分层处理方法的优缺点。

203试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。

204 试述具有五层协议的原理网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。

205试举出日常生活中有关“透明”这种名词的例子。

206 试将TCP/IP和OSI的体系结构进行比较。

讨论其异同之处。

207 解释以下名词:协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户/服务器方式。

计算机网络原理 以太网以太网最早是由Bob Metcalfe 于1973年提出的,1980年DEC 公司、Intel 公司、Xerox 公司宣布了一个10Mbps 以太网标准-DLX Ethernet standard ,1985年以太网成为IEEE802.3-CSMA/CD 标准,并继而被ISO 接受作为国际标准。

以太网在逻辑上是一种总线型的拓扑结构,所有计算机通过一条公用信道连接起来形成总线网,各连网计算机利用这条公用信道发送或接收数据,但网络上所有的计算机在同一时刻只能有一个发送者使用通信介质发送数据即网上所有的计算机共享通信介质。

以太网的特点如下:● 以太网在逻辑上是一种总线型的拓朴结构● 网络上所有的计算机共享通信介质● 使用进行介质共享访问控制● 支持10BASE-5/10BASE-2/10BASE-T 配线● 使用基带传输,数据传输速率为10Mbps 到100Mbps● 可以支持各种协议和计算机硬件平台,组网成本较低,被广泛使用。

早期局域网技术受连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享一个信道的限制,而现在通过载波监听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)技术成功的提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以广泛的发展和应用。

因此,以太网的工作原理:网上的每个站点在发送数据前,先监听信道是否空闲;若信道空闲,则发送数据,并继续监听下去;一旦监听到冲突,便立即停止发送;如果信道忙,则暂不发送,退避一段时间后再尝试。

CSMA/CD 发送数据可简述为:先听后发、边发边听、冲突停止、随机延迟后重发。

20世纪90年代初,以集线器HUB为中心的10BASE-T 组网结构成为以太网的主流。

1990年以太网交换机的出现改变了共享10Mbps 带宽的问题,接着以太网从共享时代进入了交换。

1993年,全双工以太网的出现,又改变了以太网半双工的工作模式,不仅使以太网的传输速率翻了一翻,而且彻底解决了多个端口的信道竞争。

3.2以太网交换机3.2.1 以太网交换机的工作原理图3.7 以太网交换机交换机用以替代集线器将 PC、服务器和外设连接成一个网络。

因为集线器是一个总线共享型的网络设备,在集线器连接组成的网段中,当两台计算机通讯时,其它计算机的通讯就必须等待,这样的通讯效率是很低的。

而交换机区别于集线器的是能够同时提供点对点的多个链路,从而大大提高了网络的带宽。

图3.8 以太网交换机中的交换表交换机的核心是交换表。

交换表是一个交换机端口与MAC地址的映射表。

一帧数据到达交换机后,交换机从其帧报头中取出目标MAC地址,通过查表,得知应该向哪个端口转发,进而将数据帧从正确的端口转发出去。

如图3.13所示,当左上方的计算机希望与右下方的计算机通讯时,左上方主机将数据帧发给交换机。

交换机从e0端口收到数据帧后,从其帧报头中取出目标MAC地址0260.8c01.4444。

通过查交换表,得知应该向e3端口转发,进而将数据帧从e3端口转发出去。

我们可以看到,在e0、e3端口进行通讯的同时,交换机的其它端口仍然可以通讯。

例如e1、e2之间仍然可以同时通讯。

如果交换机在自己的交换表中查不到该向哪个端口转发,则向所有端口转发。

当然,广播数据报(目标MAC地址为FFFF.FFFF.FFFF的数据帧)到达交换机后,交换机将广播报文向所有端口转发。

因此,交换机有两种数据帧将会向所有端口转发:广播帧和用交换表无法确认转发端口的数据帧。

交换机的核心是交换表。

那么交换表是如何得到的呢?交换表是通过自学习得到的。

我们来看看交换机是如何学习生成交换表的。

交换表放置在交换机的内存中。

交换机刚上电的时候,交换表是空的。

当0260.8c01. 1111主机向0260.ec01.2222主机发送报文的时候,交换机无法通过交换表得知应该向哪个端口转发报文。

于是,交换机将向所有端口转发。

虽然交换机不知道目标主机0260.ec01.2222在自己的哪个端口,但是它知道报文是来自e0端口。