发酵豆制品的制作原理

- 格式:pdf

- 大小:166.86 KB

- 文档页数:2

发酵豆制品:丰富蛋白质的佳选在我们的日常饮食中,蛋白质是一项非常重要的营养素。

蛋白质是人体组织的基本结构单位,在我们的生长、发育和修复过程中扮演着至关重要的角色。

为了满足身体对蛋白质的需求,我们需要选择一些富含蛋白质的食物。

而发酵豆制品则是丰富蛋白质的佳选。

发酵豆制品是利用豆类进行发酵加工而制成的食品。

通过发酵的过程,豆类中的蛋白质得到了分解、转化和增加,并形成了一系列对人体有益的物质。

这些发酵豆制品不仅具有丰富的蛋白质,还含有大量的维生素、矿物质和益生菌等营养物质。

首先,发酵豆制品中的蛋白质含量非常高。

蛋白质是构成肌肉和骨骼的基本组成部分,对于维持身体的正常运转至关重要。

而豆类是植物中蛋白质含量最高的食物之一,通过发酵加工后,豆类中的蛋白质含量得到了进一步提高。

以豆腐为例,每100克豆腐中的蛋白质含量可高达8-10克,比许多肉类还要高。

其次,发酵豆制品富含大量的维生素和矿物质。

维生素和矿物质是人体正常代谢所必需的营养物质。

发酵豆制品中所含的维生素B群、维生素E、维生素K等对于身体健康都有重要作用。

此外,发酵豆制品还富含钙、镁、铁、锌等矿物质,有助于维持骨骼健康、增强免疫力和提高血红蛋白含量。

最后,发酵豆制品中存在大量的益生菌。

益生菌是一类对人体有益的微生物,能够促进肠道健康和增强免疫力。

发酵豆制品中的益生菌能够帮助消化吸收,缓解肠胃不适,降低患上肠道疾病的风险。

发酵豆制品的制作过程相对简单,可以在家中自行进行。

比如,我们可以将豆类浸泡一段时间,待其发芽后煮熟,然后使用盐巴、酱油、酵母等发酵剂进行发酵加工。

制作出的发酵豆制品不仅味道鲜美,而且营养丰富。

当然,需要注意的是,不同的发酵豆制品对于不同人群有着不同的适用性。

例如,豆腐对于素食者来说是理想的蛋白质来源,而对于乳糖不耐症患者来说,发酵黄豆制品则是最好的选择。

综上所述,发酵豆制品是一种营养丰富的食品,是丰富蛋白质的佳选。

它们富含蛋白质、维生素、矿物质和益生菌,对于身体健康具有重要作用。

发酵白色臭豆腐的原理

发酵白色臭豆腐的原理是通过微生物的作用。

一般来说,发酵白色臭豆腐是利用一种叫做霉菌(主要是Rhizopus sp.)的微生物来进行发酵。

下面是具体的发酵过程:

1)准备豆豉:首先将大豆加水浸泡,然后蒸熟。

接着,将蒸熟的大豆与臭豆腐菌(霉菌)一起放入发酵罐中。

2)发酵:将发酵罐密封,保持一定的温度和湿度。

霉菌会在这个环境中繁殖和生长,同时分解豆豉中的蛋白质等有机物质,并产生一系列有特殊气味的代谢产物。

3)变白:随着发酵的进行,霉菌会使豆豉表面产生白色霉菌丝,臭豆腐表面也会逐渐变白。

4)放瘪:经过一段时间的发酵,豆腐内部会有一些生理及化学变化,其中包括发酵气体的产生。

豆腐表面也会变得不规则、不平整。

整个发酵过程一般需要几天到几周的时间,具体时间和发酵条件有关。

最终产生的白色臭豆腐具有独特的口感和臭味,成为一种独特的美食。

农村发酵豆豉的发酵原理

农村发酵豆豉的发酵原理主要涉及微生物活动和酶的作用。

首先,发酵豆豉的基础是大豆籽粒内含有一种叫做芽胞杆菌的微生物。

当豆豉发酵时,这些芽胞杆菌会开始繁殖生长。

其次,豆豉中含有一种叫做过氧化氢酶的酶。

当大豆籽粒在水中浸泡时,这种酶会被激活,并与水中的氧结合,生成过氧化氢。

过氧化氢可以抑制一些细菌的生长,从而为芽胞杆菌提供一个相对无菌的环境。

芽胞杆菌在发酵过程中会通过代谢活动产生一系列有益物质。

其中最重要的是一种叫做亚油酸的多不饱和脂肪酸,它具有抗氧化、降血脂和抑制肿瘤等多种生理功能。

此外,芽胞杆菌还会产生一种叫做胞外酶的物质。

这种酶可以使大豆中的植物蛋白质、脂肪和淀粉等分子分解为更细小的颗粒,提高豆豉的食用性和口感。

综上所述,农村发酵豆豉的发酵原理主要涉及芽胞杆菌的生长繁殖、过氧化氢的产生、亚油酸和胞外酶的生成,这些物质的存在和作用使得豆豉具有多种保健和营养功能。

双向发酵技术原理双向发酵技术是一种在食品加工中广泛应用的发酵方法,它能够在短时间内提高食品的风味、口感和营养价值。

本文将介绍双向发酵技术的原理及其在食品加工中的应用。

一、双向发酵技术的原理双向发酵技术是通过控制不同的发酵条件,使食品在发酵过程中产生不同的化学变化和微生物代谢产物。

具体而言,双向发酵技术包括两个阶段的发酵过程:第一阶段是酸性发酵,第二阶段是乳酸菌发酵。

1. 酸性发酵阶段在酸性发酵阶段,食品中的淀粉和糖类会被微生物转化为有机酸,如乙酸、丙酸等。

这些有机酸的生成使得食品呈现出酸性的特点,有助于抑制有害菌的生长,延长食品的保质期。

酸性发酵一般需要较长的时间,因为微生物在这个阶段需要较长的时间来进行代谢和生长。

同时,酸性发酵还可以通过调节温度和湿度等条件来控制微生物的活性和代谢产物的生成,从而影响食品的风味和质地。

2. 乳酸菌发酵阶段在酸性发酵阶段完成后,食品会进入乳酸菌发酵阶段。

在这个阶段,乳酸菌会利用酸性发酵阶段产生的有机酸作为能源,进一步产生乳酸。

乳酸的生成不仅可以进一步降低食品的pH值,还可以改善食品的风味和口感。

乳酸菌发酵通常需要较短的时间,因为酸性发酵阶段已经为乳酸菌提供了适宜的生长环境。

此外,乳酸菌发酵还可以通过控制温度和湿度等条件来调节乳酸的生成速度和食品的质地,从而使食品更加可口。

二、双向发酵技术在食品加工中的应用双向发酵技术在食品加工中有着广泛的应用,特别是在面包、酸奶、豆制品等食品的生产过程中。

1. 面包的制作在面包的制作过程中,可以利用双向发酵技术来改善面包的风味和质地。

首先,面团会经过酸性发酵阶段,通过产生有机酸来增加面包的酸度和风味。

然后,面团会进入乳酸菌发酵阶段,乳酸的生成会使面包更加松软和有弹性。

2. 酸奶的生产在酸奶的生产过程中,双向发酵技术可以帮助调节酸奶的酸度和风味。

首先,牛奶会经过酸性发酵阶段,产生有机酸来增加酸奶的酸度。

然后,乳酸菌发酵阶段会进一步增加酸奶的酸度和风味。

酱豆发酵原理

酱豆发酵是一种传统的食品加工方法,其原理主要是利用微生物进行发酵作用。

在酱豆发酵过程中,微生物会分解豆类中的蛋白质、淀粉和油脂等营养成分,产生多种有机酸和气体,使豆类的口感和营养价值得到改善。

酱豆发酵的主要微生物是一种叫做脱氮单胞菌的益生菌。

这种微生物可以在适宜的温度和湿度条件下进行繁殖,并分解豆类中的蛋白质。

脱氮单胞菌中的一种酶可以将蛋白质分解为氨基酸,从而使豆类的口感更加鲜嫩。

此外,酱豆发酵过程中还会产生乳酸菌和酵母菌等微生物。

乳酸菌可以将豆类中的糖分解为乳酸,增加食品的酸味和口感。

酵母菌则可以产生二氧化碳,使豆类发酵后变得松软蓬松。

酱豆发酵的过程需要控制好温度和湿度。

一般来说,适宜的温度范围是20-30摄氏度,湿度应保持在50%-70%。

在发酵过程中,要避免外界的污染和氧气的进入,以免影响微生物的正常生长和发酵效果。

总之,酱豆发酵是利用微生物对豆类进行发酵,以改善其口感和营养价值的一种加工方法。

通过控制好发酵条件,可以使豆类变得更加美味可口。

发酵豆制品中赖氨酸的生成与保存在我们日常的饮食中,豆制品是一种重要的来源。

豆制品包括豆腐、豆浆、豆腐干和豆腐皮等。

这些食物不仅味美可口,而且富含多种营养物质,其中赖氨酸是一种非常重要的氨基酸。

本文将探讨发酵豆制品中赖氨酸的生成以及如何保存。

首先,我们来了解什么是赖氨酸。

赖氨酸是一种人体必需的氨基酸,它对我们的健康至关重要。

赖氨酸在体内能够转化为肝脏的主要抗氧化剂,帮助清除自由基,保护我们的细胞免受损伤。

此外,赖氨酸还可以帮助合成蛋白质,促进骨骼和肌肉的生长发育。

那么,发酵豆制品中的赖氨酸是如何生成的呢?发酵豆制品是用豆类为原料,经过微生物的作用而产生的。

豆类中含有一种叫做谷氨酸的物质,它是赖氨酸的前体物质。

在发酵的过程中,特定的微生物会分解谷氨酸,将其转化为赖氨酸。

这就是为什么发酵豆制品中赖氨酸含量较高的原因。

然而,赖氨酸相对不稳定,容易在加热和保存过程中丧失。

因此,如何保持发酵豆制品中赖氨酸的含量也是一个重要的问题。

首先,我们应该正确保存豆制品,避免暴露在高温环境中。

高温会破坏赖氨酸的结构,使其丧失活性。

其次,我们可以将豆制品制作成豆干或豆腐干等脱水食品,这样可以减少赖氨酸的丢失。

此外,食用含有维生素C的食物也可以帮助保持赖氨酸的活性,因为维生素C有助于赖氨酸的还原。

除了保存问题,我们还可以通过合理的搭配膳食来增加赖氨酸的摄入量。

与发酵豆制品搭配食用富含赖氨酸的食物,如肉类、禽类和鱼类,可以提高赖氨酸的吸收。

另外,植物性食物中含有的其他氨基酸也可以增加赖氨酸的利用率。

需要注意的是,赖氨酸对于不同年龄段的人有不同的需求量。

婴幼儿和青少年生长发育阶段对赖氨酸的需求量较高,而成年人和老年人的需求量则相对较少。

因此,合理的膳食搭配应根据个人需要。

总结起来,发酵豆制品中赖氨酸的生成与保存对于我们的饮食健康至关重要。

赖氨酸在豆制品中的生成主要依赖于微生物的作用,因此正确的发酵过程对于赖氨酸的含量有重要影响。

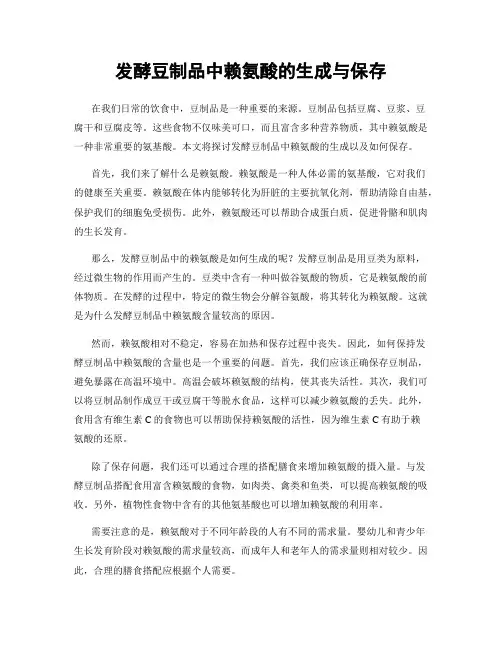

腐乳的发酵原理

腐乳是一种由豆制品发酵而成的传统食品,其发酵原理与其他发酵食品相似。

以下是腐乳的发酵原理:

1. 选择合适的豆类:腐乳一般选用黄豆或黑豆作为原料。

这些豆类含有丰富的蛋白质和淀粉,是发酵微生物的营养来源。

2. 清洗和浸泡:豆类在发酵前需要经过清洗和浸泡处理。

这一步骤可以去掉豆类表面的杂质,清洗掉豆类表皮上的细菌,并使豆类充分吸水,便于发酵微生物生长。

3. 煮熟:豆类接下来被煮熟,这样可以杀死豆类中的大部分细菌,并对豆类中的淀粉进行糊化。

4. 发酵:煮熟后的豆类被加入发酵微生物(主要是乳酸菌和枯草芽孢杆菌)培养液中,一般为簿,开始进行发酵。

这些微生物在适当的温度下生长繁殖,产生乳酸和其他有机酸。

同时,它们还分解豆类中的蛋白质和淀粉,产生芳香化合物和腐败气味。

5. 酱化:发酵一段时间后,腐乳的外观会变得黄色或黑色,味道变得醇厚。

此时,可以将腐乳取出,经过一定的时间(一般为数周至数月)的酱化,使其变得更加香味浓郁。

腐乳的发酵原理主要是通过特定的微生物作用,将豆类中的蛋白质和淀粉分解为乳酸及其他有机酸,产生特殊的风味和香气。

对于豆类中的抗营养物质,比如优酸素和黄酮类化合物,发酵可以一定程度上减少其含量,提高腐乳的可食用性。

制作豆腐的化学原理豆腐作为中国传统的食品之一,制作工艺源远流长。

它以黄豆为主要原料,经过一系列的处理和化学反应,最终形成了我们熟悉的豆腐。

本文将从黄豆的发酵、凝固剂的作用、水的调节等方面,介绍制作豆腐的化学原理。

黄豆的发酵过程是制作豆腐的重要环节。

黄豆中含有多种酵素,如蛋白酶和多糖酶等。

在浸泡黄豆的过程中,这些酵素会被激活并开始发挥作用。

蛋白酶可以分解黄豆中的蛋白质,将长链蛋白分解为较小的肽和氨基酸。

多糖酶则可以分解黄豆中的多糖,将其转化为糖分。

接着,凝固剂的作用是制作豆腐的关键。

常用的凝固剂有石膏和卤水。

石膏中含有硫酸钙,它与黄豆中的蛋白质发生化学反应,形成一种凝胶状物质。

这种凝胶可以将豆浆中的悬浮物质固定在一起,形成坚硬的豆腐凝块。

而卤水中含有氯化钙和硫酸钙等物质,它们与黄豆中的蛋白质结合,形成一种类似于凝胶的物质。

这种凝胶具有一定的弹性和韧性,使豆腐更加细腻。

水的调节对于豆腐的制作也非常重要。

首先,在浸泡黄豆的过程中,水可以起到软化黄豆的作用,使其更容易研磨成豆浆。

其次,在煮豆浆的过程中,水可以调节黄豆中的酶活性。

过高或过低的温度都会影响酶的活性,从而影响豆腐的质地和口感。

最后,在凝固过程中,水可以帮助凝固剂与黄豆中的蛋白质充分反应,促使豆腐凝固。

制作豆腐的化学原理主要包括黄豆的发酵、凝固剂的作用以及水的调节。

黄豆中的酵素在发酵过程中分解蛋白质和多糖,凝固剂与黄豆中的蛋白质发生化学反应形成凝胶状物质,而水的调节则对黄豆的软化、酶活性和凝固过程起到了重要作用。

这些化学反应和调节过程相互作用,最终使黄豆变成了我们喜爱的豆腐。

制作豆腐的化学原理既体现了人类对食物的深入研究,也让我们更好地享受到了美味可口的豆腐。

发酵内豆制品的原理

发酵内豆制品的原理是通过添加适量的发酵剂(如霉菌、乳酸菌等),使内豆中的一些成分发生转化、分解和生成,从而改变内豆的质地、味道和营养价值。

发酵剂中的霉菌或乳酸菌会对内豆中的蛋白质、碳水化合物和脂肪进行代谢作用。

例如,霉菌中的酶能够分解内豆中的蛋白质,使其转化为氨基酸,增加豆腐的营养价值。

霉菌还能分泌酶来分解豆中的油脂,产生有特殊风味的物质,增加豆腐的风味。

在发酵过程中,乳酸菌可以将内豆中的碳水化合物转化为有机酸,例如乳酸,增加豆腐的酸味。

乳酸还能抑制一些有害菌群,从而增加内豆制品的抗菌性。

此外,发酵过程中产生的一些物质,如二异丙基硫化物、芳香化合物等,也会赋予内豆制品特殊的香味。

总之,发酵内豆制品的原理是通过适当的发酵剂和发酵条件,使内豆中的一些成分发生转化和分解,从而改变其质地、味道和营养价值。

豆制品发酵的基本原理

嘿,咱来说说豆制品发酵这事儿哈。

我记得有一次去一个老街,那里有一家传统的豆腐作坊。

我就好奇地在旁边看他们制作各种豆制品。

豆制品发酵啊,其实就像是一场神奇的“魔法”。

豆腐或者其他豆制品里面有好多微生物呢,就像一个小小的微生物乐园。

这些微生物就等着合适的条件来大显身手。

发酵的时候,温度和湿度就特别关键。

就好像这些微生物在一个房间里开派对,温度和湿度得正合适,它们才玩得嗨。

在那个作坊里,我看到他们把豆腐放在一个个特制的房间里,那些房间温度和湿度都是精心调节过的。

就像我们人在舒适的环境里会很开心地活动一样,微生物在这样的环境下也开始活跃起来。

其中有一些细菌和真菌开始工作啦。

它们会分解豆制品里的一些成分。

比如说,把蛋白质分解成更小的分子,就像把一个大蛋糕切成好多小块。

这些小块就有了新的味道和口感。

我看到作坊里那些发酵中的豆制品,慢慢开始出现变化。

原来白白嫩嫩的豆腐,在发酵过程中开始长出一些毛茸茸的东西,看起来有点奇怪,但其实这就是微生物在忙碌地工作呢。

就像一群小工人在豆腐上搭建新的“建筑”。

然后呢,它们还会产生一些特殊的物质,这些物质赋予了发酵豆制品独特的风味。

就像厨师在菜里加了特别的调料一样。

所以说啊,豆制品发酵的原理就是利用合适的温度、湿度,让微生物在豆制品里尽情“折腾”,把原来的豆制品变得和原来完全不一样。

就像我在老街作坊里看到的那样,从普通的豆腐变成了风味独特的发酵豆制品,真的挺神奇的呢。

低温发酵制作豆腐乳的原理

低温发酵制作豆腐乳的原理是利用益生菌(如乳酸菌和霉菌)对大豆中的蛋白质、碳水化合物和脂肪进行分解作用。

具体原理如下:

1. 大豆浸泡:将大豆浸泡在水中,使其吸水膨胀,便于研磨和提取蛋白质。

2. 研磨:将浸泡过的大豆研磨成浆状,破坏细胞壁,释放出蛋白质。

3. 煮沸:将豆浆加热到100煮沸,杀死潜在的有害菌,并使蛋白质固化。

4. 发酵:将煮沸后的豆浆冷却到合适的温度(一般为30-40),加入发酵剂/豆腐乳种子。

发酵剂是一种含有乳酸菌和霉菌的复合菌种,可以促进豆浆中蛋白质的分解和转化。

5. 低温发酵:在适当的温度下(一般为25-35)进行低温发酵,这些益生菌会发酵豆浆中的蛋白质、碳水化合物和脂肪,产生乳酸、酵素和有特殊风味的化合物。

6. 成熟:发酵一段时间后,豆浆中的蛋白质会进一步水解和变性,形成丰富的氨基酸和多肽。

同时,化合物的产生会赋予豆腐乳独特的风味、香味和质地。

需要注意的是,低温发酵一般需要较长的时间,通常在几周到几个月之间。

不同地区和制作工艺也可能会对原理有所差异。

大豆发酵原理《大豆发酵原理:从基础到应用》1. 引言嘿,你有没有想过,我们吃的酱油、豆豉、腐乳这些美味的食物都是怎么来的呢?它们可都是大豆发酵后的产物哦。

今天呀,咱们就来好好探究一下大豆发酵背后的原理,从基本概念到实际应用,再到常见的误解,让你全方位地了解大豆发酵是怎么一回事儿。

这篇文章会先讲讲大豆发酵的基础理论和发展历程,然后深入剖析它的运行机制,再说说在生活和工业中的应用,还会聊聊大家对大豆发酵存在的一些误解,最后介绍点相关知识和趣味事实呢。

2. 核心原理2.1基本概念与理论背景大豆发酵就是利用微生物在大豆这种基质上生长繁殖,从而使大豆发生一系列化学变化的过程。

这个过程有着古老的历史渊源呢。

早在几千年前,咱们的祖先就开始利用自然发酵制作一些大豆制品了。

它的理论基础就是微生物学。

微生物,简单来说就是那些我们肉眼看不见或者很难看清的小生物,像细菌、真菌等。

在大豆发酵中,这些微生物就像是一群小小的魔法师,它们在大豆里“施展魔法”,把大豆变得完全不一样。

2.2运行机制与过程分析大豆发酵的过程就像是一场复杂的接力赛。

首先,在发酵开始的时候,微生物要先找到大豆这个“赛场”。

当大豆被制作成适合发酵的状态,比如制成酱坯或者豆腐坯的时候,微生物就开始入场了。

比如说,在制作酱油的时候,一种叫米曲霉的真菌就率先登场。

米曲霉就像一个勤劳的小工人,它会分泌出各种酶。

这些酶呢,就好比是一把把小剪刀。

米曲霉分泌的蛋白酶就会把大豆中的蛋白质剪成一段段的小片段,就像把一根长长的绳子剪成很多小短绳一样。

接着,随着发酵的进行,其他微生物也会参与进来。

像乳酸菌这种细菌,它在发酵过程中会产生乳酸。

这就好比是在这场比赛中加入了一种特殊的调味料。

乳酸会让发酵环境变得更酸一点,这个酸性环境又会影响其他微生物的生长和它们的化学作用。

而且,在发酵过程中,还会产生一些风味物质。

这就好比是在烹饪过程中加入了各种香料,让最后的成品有独特的味道。

比如说腐乳,它那独特的风味就是发酵过程中产生的各种风味物质共同作用的结果。