电离辐射与非电离辐射

- 格式:ppt

- 大小:369.50 KB

- 文档页数:81

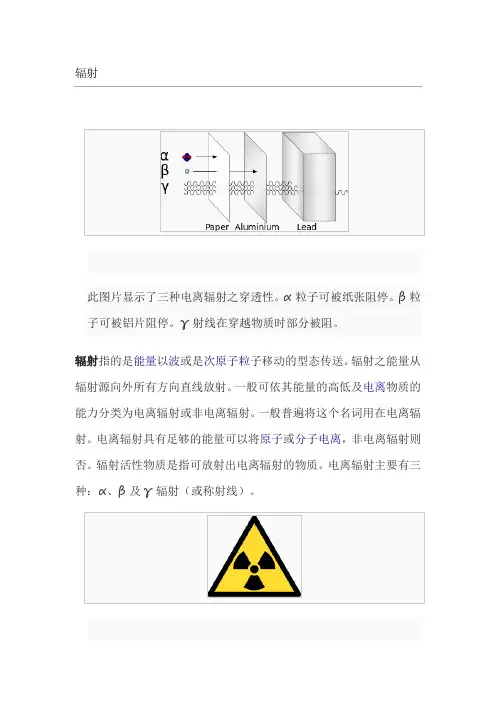

辐射此图片显示了三种电离辐射之穿透性。

α粒子可被纸张阻停。

β粒子可被铝片阻停。

γ射线在穿越物质时部分被阻。

辐射指的是能量以波或是次原子粒子移动的型态传送。

辐射之能量从辐射源向外所有方向直线放射。

一般可依其能量的高低及电离物质的能力分类为电离辐射或非电离辐射。

一般普遍将这个名词用在电离辐射。

电离辐射具有足够的能量可以将原子或分子电离,非电离辐射则否。

辐射活性物质是指可放射出电离辐射的物质。

电离辐射主要有三种:α、β及γ辐射(或称射线)。

电离辐射的标志非电离辐射的标志。

电离辐射拥有足够高能量的辐射可以把原子电离。

一般而言,电离是指电子被电离辐射从电子壳层中击出,使原子带正电。

由于细胞由原子组成,电离作用可以引致癌症。

一个细胞大约由数万亿个原子组成。

电离辐射引致癌症的机率取决于辐射剂量率及接受辐射生物之感应性。

α、β、γ辐射及中子辐射均可以加速至足够高能量电离原子。

α粒子α粒子是氦-4(两个质子与两个中子)核,它们会和物质强烈作用,在一般速度下它们只能在空气中行进数厘米,在一些低密度介质中只数公厘,如装在某些盖格管(Geiger counter tubes)中能让α射线穿透的薄云母片。

这表示一般衰变的α射线无法穿透皮肤,故不会伤及底下的组织。

宇宙线约有10%是高能量的α射线,这些α射线能穿入人体甚至金属薄片,不过只对太空人有危险,因为地球磁场会使之偏向,大气层也会挡住它们。

当摄取到会射出α粒子的放射性同位素时α射线是很危险的,因为它离组织细胞近到能损坏的距离了。

α射线对细胞所造成的损坏程度超过γ射线或X光的廿倍以上,像镭、氡、钋就有具高毒性α射线的同位素。

β粒子(+/−)主条目:β粒子负β粒子由高能电子组成。

此高能电子可穿透数厘米厚金属。

负β粒子由β衰变产生,原子核中的一粒中子衰变成为一粒质子,过程当中释放出一粒负β粒子及一粒反电中微子。

正β粒子由正电子组成。

由于正电子是反粒子,正β粒子可与负β粒子湮灭,生成伽玛射线。

关于辐射的知识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述辐射是指能量或粒子通过空间或物质传播的过程。

它是一个普遍存在于自然界和人造环境中的现象。

辐射可分为非电离辐射和电离辐射两种类型。

非电离辐射是指能量从发射源向周围传播时,无法将电子从原子或分子中移除的辐射。

常见的非电离辐射包括可见光、红外线、微波、无线电波和紫外线等。

电离辐射是指能够从原子或分子中移除电子的辐射。

这种辐射能量较高,具有更大的穿透力。

通常被分为三种类型:阿尔法辐射、贝塔辐射和伽马辐射。

阿尔法辐射由氦离子组成,能量很高,但穿透力较弱,常被一层纸或几厘米的空气阻挡。

贝塔辐射由电子或正电子组成,穿透力较强,可被一层金属或几米的空气阻挡。

伽马辐射是能量最高的一种辐射,穿透力很强,通常需要厚厚的铅板或混凝土来阻挡。

辐射的来源和传播方式多种多样。

自然界中的辐射主要来自太阳辐射、地球自身辐射和宇宙辐射。

人造环境中的辐射主要来自核能设施、医疗机构、无线通信、电力设施和电子产品等。

辐射可以通过空气、水和固体介质传播,其传播方式包括辐射传导、辐射对流和辐射辐射等。

了解辐射的定义和分类对于我们认识辐射的性质和特点至关重要。

在接下来的内容中,我们将深入探讨辐射的来源和传播方式,以及它对人体的影响,同时还将介绍防护和应对辐射的措施。

通过加深对辐射知识的了解,我们可以更好地应对环境中的辐射,保障自身和他人的健康安全。

1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在介绍本篇长文的整体结构和各个部分的内容概括,以帮助读者更好地理解文章的主要论点和组织架构。

本篇长文主要包括引言、正文和结论三个部分。

每个部分都有其独特的目的和内容,下面将对它们进行简要概括。

引言部分(Introduction)是文章的开篇,旨在引起读者的兴趣,背景概述辐射的相关问题,并明确文章的目的。

在引言的第一部分,我们将对辐射的概念进行简要定义和分类,以便读者对辐射问题有一个基础的了解。

在第二部分,我们将介绍本篇长文的整体结构和各个部分的内容概括,为读者提供整体把握文章结构和论点分布的参考。

电离辐射和非电离辐射区别随着电子设备被我们广泛利用,辐射这个词也走进了我们的生活,那么什么是电离辐射?什么又是非电离辐射,电离辐射和非电离辐射区别在哪呢?本文了解电离和非电离辐射之间的特性差异对理解它们对人体的危害和用处很重要。

电离辐射比非电离辐射更危险,虽然都有潜在危害,但电离辐射也有一些医疗用途。

电离是一个从特定原子轨道移除电子的过程,会导致原子变得带电或电离。

该过程发生在有足够强度辐射与正常原子交互作用时。

强度不足以诱发这一过程的辐射叫做非电离,只是简单的刺激原子运动并加热它们。

电离和非电离辐射之间的分裂发生在紫外线辐射范围内,这也是该范围分为UV-A和UV-B射线的原因所在,并且后者更强更危险。

非电离辐射的例子包括红外线,微波和可见光。

由于不从原子剥夺电子,因此非电离辐射无害。

它仍然能激活原子并加热它们。

这也是微波炉的原理所在,并且人体组织基本上不受影响。

暴露于波长小于身体的非电离辐射会导致危险的烧伤。

这就是暴露于阳光辐射会造成皮肤灼伤的原因所在。

尽管电离辐射不产生热,但对活性组织的危害比非电离大。

通过从根本上改变原子的化学组成,这种辐射可导致分子损害和细胞失控生长,也就是所谓的癌症。

如果暴露于人类生殖器官,电离辐射还会造成新生儿出生缺陷。

太阳能产生大量离子和非电离辐射,但只有少量到达地球表面。

实际上,被人体吸收的电离辐射大多数由氡气体贡献,其次是钚和镭,主要产生于岩层和其它地质构造中。

然而,电离辐射确实具有实用价值,并且被证实在医疗保健领域很重要。

X光等医学成像依赖人造电离辐射。

通过清除目标组织,能用放射疗法治疗包括癌症在内的多种疾病。

你像只电离辐射和非电离辐射的区别,大家不要将电离辐射和非电离辐射弄混淆了哦,二者差别还是蛮大的。

关于常见的电离辐射有哪些的辐射污染小知识还在持续更新,请您一定锁定我们的相关栏目哦。

电离辐射和非电离辐射区别

电离辐射和非电离辐射是两种不同类型的辐射,其区别主要在于辐射与物质发生相互作用的方式和效果。

1. 相互作用方式:电离辐射是高能辐射,具有足够的能量将原子或分子中的电子从其轨道中移除,使其电离。

电离辐射主要包括阿尔法粒子、贝塔粒子、伽马射线和X射线等。

而非电离辐射是低能辐射,其能量不足以将原子或分子电离,而是通过激发分子或原子的内部能级,使其跃迁并释放能量。

常见的非电离辐射包括紫外线、可见光、红外线和微波等。

2. 作用效果:电离辐射的能量很高,能够与物质相互作用产生电离,这意味着它们能够引起生物体内部的化学反应,可能对细胞和组织造成损害。

电离辐射的辐射量较大时,会对人体造成直接的伤害,可能导致放射性疾病,比如癌症。

而非电离辐射的能量相对较低,其作用主要是通过激发或引起分子振动、转动等过程,对生物体影响较小。

非电离辐射常见的影响包括引起皮肤晒伤、眼睛刺激和可能的热效应等。

综上所述,电离辐射和非电离辐射主要区别在于作用方式和效果。

电离辐射具有高能量、能够引起电离效应并对细胞和组织造成严重损害,而非电离辐射能量较低,作用效果相对较小。

非电离辐射非电离辐射系指紫外线、可见光、红外线、激光和射频辐射而言。

它们都属于电磁辐射谱中的特定波段。

电磁辐射的波谱很宽,按其生物学作用不同可分为电离辐射和非电离辐射。

电磁辐射以电磁波的形式在空间向四周传播,具有波和粒子的特性。

波长短,频率高,该辐射的量子能量大,生物学作用强。

当量子能量水平达到12eV以上时可致电离作用而使机体受到严重损害,这种辐射称为电离辐射。

红外线量子的能量水平仅为1.55eV,不能使生物组织发生电离。

这类不足以导致组织电离的辐射线称为非电离辐射。

非电离辐射对人体的危害程度,除取决于量子能量水平外,束(流)的强度(功率密度)、辐射能在组织中的吸收程度、单一波长(单色)或宽频谱;相干光或非相干光、光束或场源是扩散的或是点源等因素,都可影响其对机体作用的强弱。

一、高频电磁场与微波高频电磁场与微波统称射频辐射或无线电波,是电磁辐射中量子能量最小、波长最长的频段,波长范围为1mm-3km.高频电路周围发生的交变电磁场可相对地划分为近区场和远区场。

离开辐射源2D2/λ(D指辐射源门径,λ指波长)的距离作为两区域的分界。

近区场又可分为感应近区场与辐射近区场,以离开辐射源λ/2π(近似看成λ/6)为分界距离,小于λ/2π的区域为感应近区场,大于λ/2π小于2D2/λ的区域为辐射近区场。

在感应近区场内电场与磁场强度不成一定的比例关系,故电场强度(伏/米,V /m)和磁场强度(安/米;A/m)要分别测量。

高频振荡电流的频率高达300MHz以上时,作业人员处在远区场内工作,人们受到的是辐射波能的影响。

通常把波长1m-1mm的电磁波称作微波,其强度以功率密度来表示,单位为毫瓦/平方厘米(mW/cm2)或微瓦/平方厘米(Μw/cm2)。

在近区场内电场强度与辐射源距离的立方成反比,磁场强度与距离的平方成反比。

在高频作业场所,金属物体的存在及配置情况会影响电磁场的强度和分布。

金属是良导体,在电磁场中感应生成高频电流后又在其周围空间形成二次辐射的高频电磁场。

辐照灭菌原理引言:辐照灭菌是一种常用的杀菌方法,利用电离辐射或非电离辐射对食品、医疗器械等进行杀菌。

本文将详细介绍辐照灭菌的原理和应用。

一、辐照灭菌的原理辐照灭菌的原理是利用辐射对细菌、病毒、真菌等微生物进行杀灭。

辐照灭菌主要有两种方式:电离辐射和非电离辐射。

1. 电离辐射:电离辐射是指高能辐射如X射线、γ射线等能够将原子或分子电离的辐射。

当电离辐射穿过生物体时,它能够直接破坏细菌、病毒和真菌的DNA、RNA等核酸分子,导致其死亡。

由于电离辐射具有强大的穿透力,可以穿透厚度较大的物质,因此被广泛应用于医疗器械、药品、食品等的灭菌。

2. 非电离辐射:非电离辐射包括紫外线、红外线和微波等辐射。

这些辐射能够通过激发细菌、病毒和真菌的分子,破坏其细胞膜和核酸分子的结构,从而达到灭菌的目的。

非电离辐射主要用于空气、水和表面的灭菌,常见于医院、实验室等场所。

二、辐照灭菌的应用辐照灭菌在医疗、食品行业等领域有广泛的应用。

1. 医疗器械灭菌:医疗器械的灭菌对于患者的安全至关重要。

辐照灭菌可以有效杀灭医疗器械上的各种细菌、病毒和真菌,确保器械的无菌状态。

常见的辐照灭菌方法有γ射线灭菌和电子束灭菌。

2. 药品灭菌:药品的灭菌是保证药品质量和疗效的重要环节。

辐照灭菌可以用于灭菌药品的原料、制剂、注射器等。

辐照灭菌不会产生残留物,对药品的活性成分没有影响,因此被广泛应用于制药行业。

3. 食品灭菌:食品的灭菌可以延长其保质期,保持食品的营养和口感。

辐照灭菌可以杀灭食品中的细菌、病毒和真菌,减少食品的腐败和变质。

常见的辐照灭菌食品有肉类、海产品、水果、蔬菜等。

4. 其他应用:辐照灭菌还可以用于血液制品、种子、昆虫等的灭菌。

辐照灭菌可以有效去除血液制品中的病原体,保证输血的安全性。

同时,辐照灭菌也可以去除种子中的病菌,提高作物的产量和质量。

结论:辐照灭菌是一种安全、高效的杀菌方法,被广泛应用于医疗、食品行业等领域。

通过电离辐射和非电离辐射,辐照灭菌可以有效杀灭细菌、病毒和真菌,保证产品的无菌状态。

电离辐射分级

电离辐射通常按照能量和穿透力分为五个等级:

1. 非电离辐射:能量较低,不能穿透物质,如无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线等。

2. α-辐射:带有α粒子的辐射,能量较高,能穿透岩石、金属

等物质,对人体的伤害性比较大,但由于其只能在空气、纸张等物质上产生较大的阻挡,人类正常皮肤防护即可有效抵御。

3. β-辐射:带有β粒子的辐射,能量较高,能穿透人体皮肤,

但穿透力较弱,用几毫米的不锈钢或铝板就可阻挡,人类常见的防护措施为穿着工作服或佩戴防护手套、眼镜等。

4. γ-辐射:带有γ光子的辐射,能量最高,具有更强的穿透力,能穿透厚厚的混凝土和金属,对人体的伤害性更大,有效防护措施包括用厚铅板进行屏蔽。

5. X射线:与γ射线类似,但产生源不同,只能在X射线机上产生,也具有较强的穿透力,但相对于γ射线来说能量较低,可以用铝板等材料防护。

电离辐射与非电离辐射

辐射分电离辐射与非电离辐射。

非电离辐射能量较低,不足以改变物质的化学性质。

而过强的电离辐射可能致畸、致癌、致突变,危害较大。

1、电离辐射

凡能使受作用物质发生电离现象的辐射,称电离辐射。

它可由不带电荷的光子组成,具有波的特性和穿透能力,如X射线、γ射线和宇宙射线;而α射线、β射线、中子、质子等属于能引起物质电离的粒子型电离辐射。

电离辐射来自自然界的宇宙射线及地壳岩石层的铀、钍、镭等,也可来自各种人工辐射源。

与职业卫生有关的辐射类型主要有五种,即X射线、γ射线、α粒子、β粒子和中子。

2、非电离辐射

非电离辐射系是指不足以导致组织电离的辐射线,对可见光、红外线、紫外线、电视波、激光和射频辐射而言,属于电磁波谱中的特定波段。

电磁辐射以电磁波的形式在空间向四面传播,具有波的一般特性(波长、频率、一定的传播速度),由无数的量子组成。

波长与频率成反比。

波长愈短,频率愈高,则辐射的量子能量愈大;量子能量愈大,生物学作用愈强。

电离辐射防护基础一单元第一节电离辐射的发现1.X线谁发现的?——1895,德国伦琴2.贝克勒尔发现了什么现像?——放射性3.哪位科学家提出了放射性术语?——居里夫人4.居里夫妇发现了哪两种放射性元素——钋,镭5.哪位科学家分离出了纯的金属镭——居里夫人第二节电离辐射与非电离辐射1.什么是辐射——携带能量的波或粒子2.什么是电离辐射——携带的能量足以使物质原子或分子中的电子成为自由态,从而使这些原子或分子发生电离现象的辐射。

能量阈值成为自由电子3.电离辐射有哪些:粒子,高能电磁波4.哪些电离辐射不带电——光子、γ、X射线,中子5.电离辐射和非电离辐射的主要区别是什么——射线携带的能量和电离能力第三节原子与原子核1.原子同什么组成——原子核核外电子2.原子核由什么组成——质子中子3.电子、质子、中子的质量都是多少——0.000549amu 1amu, 1amu,4.原子为什么呈现电中性——核外负电子数=核内正质子数5.原子核的质量不等于核内质子和中子的质量和,为什么?—质量亏损第四节放射性与辐射1.同位素指的什么——质子数相同,中子数不同2、235、92U143各个数字和字母和含义是什么?——235代表核子数,92代表质子数,U代表元素符号,143代表中子数。

3.什么是衰变——把不稳定核素自自发地蜕变成为另外一种核素的转变过程4.活度的单位——贝克Bq5.电离辐射的类型——α、β、γ、X射线,中子二单元第一节辐射的应用及其危害1. 目前电离辐射应用到哪些领域中——医疗、工业、农业、军事、考古、航天、核能等2. ICRP和IAEA分别是什么国际组织/机构简称。

——ICRP国际放射防护委员会IAEA国际原子能机构3. 辐射防护早期认识阶段,辐射损伤的主要危害表现及主要产生原因是什么?——早期对辐射损伤主要原因是大剂量外照射和食入性放射元素,产生的危害主要是临床各种疾病;损伤的对象主要时:X 线球管制造者和应用x线的技术人员;从事放射性物质研究的科学家;铀矿工人及用含镭夜光涂料的操作女工。

电离辐射与非电离辐射的能量临界值随着科技的不断发展,我们对辐射的了解也越来越深入。

在日常生活中,我们可能会经常听到有关辐射的信息,比如电离辐射和非电离辐射。

那么,这两种辐射在能量临界值上究竟有着怎样的区别呢?在本文中,我们将通过深入探讨这一主题,带您了解电离辐射与非电离辐射的能量临界值,以及对人体和环境可能造成的影响。

一、电离辐射的能量临界值电离辐射是指能够使物质产生电离的辐射,其能量临界值较高。

在电离辐射作用下,原子或分子失去或获得电子,使得物质产生电离现象。

常见的电离辐射有α粒子、β粒子和γ射线等。

其中,α粒子有着较大的电离能力,能够对人体和生物组织造成损害。

β粒子能够穿透皮肤,并在人体组织内产生电离现象。

而γ射线具有很强的穿透能力,能够深入人体内部,并对细胞和基因产生破坏。

在能量临界值方面,电离辐射需要具有足够高的能量,才能够产生电离现象。

一般来说,能量较高的电离辐射对人体的伤害也更严重。

人们对于电离辐射的防护与监测也更加重视。

在某些工作场所,需要采取一定的防护措施,以减少人员接触电离辐射的机会,保护人体健康。

二、非电离辐射的能量临界值与电离辐射相比,非电离辐射的能量临界值较低。

非电离辐射对物质的影响主要是激发原子内部的电子轨道,而不会造成电离现象。

常见的非电离辐射有可见光、红外线、紫外线等。

在这些辐射的作用下,我们可以感受到光的温暖,或者在紫外线照射下皮肤会变红等现象。

由于非电离辐射的能量较低,因此对人体的损害相对较小。

不过,长时间暴露在紫外线下会增加患皮肤癌的风险;过度接触可见光和红外线可能导致眼睛疲劳或受损。

也需要注意对非电离辐射的防护和控制。

三、个人观点与总结在日常生活和工作中,我们会接触各种辐射。

了解电离辐射和非电离辐射的能量临界值,对于我们进行健康防护和科学研究都具有重要的意义。

在使用电子产品、进行医疗检查或从事某些行业时,我们应该注意防护措施,避免过度接触或暴露在辐射环境中。

辐射与电离辐射效应一、辐射的概念与分类辐射是自然界中广泛存在的一种物理现象,指的是物质或能量从一个地方传递到另一个地方的过程。

辐射可以分为非电离辐射和电离辐射两种类型。

非电离辐射是指能量在传递过程中不足以将电子从原子或分子中剥离出来的辐射,常见的非电离辐射有可见光、红外线、紫外线等。

这些辐射对人体而言一般属于低能量辐射,对健康影响较小。

二、电离辐射及其效应与非电离辐射相比,电离辐射具有更高的能量,可以将电子从原子或分子中剥离出来,从而产生离子。

常见的电离辐射有阿尔法粒子、贝塔粒子、伽马射线等。

这些辐射对人体的影响要比非电离辐射大得多。

电离辐射对人体的影响主要有两个方面。

首先是直接作用,即辐射直接对人体细胞造成伤害。

辐射击中人体细胞后,可能导致细胞变异、基因突变等损害,进而引发癌症、遗传缺陷等疾病。

其次是间接作用,即辐射与人体组织内的水分子等发生反应,产生活性氧自由基等有害物质,进而损害细胞结构和功能。

三、辐射源与防护方法辐射源广泛存在于日常生活中,包括核能设施、医疗设备、电子产品等。

为了保护人体免受辐射损害,我们需要采取一些防护措施。

首先是加强辐射安全意识。

了解辐射的相关知识,如何正确使用辐射源,避免接触高剂量辐射源是必要的。

此外,定期进行辐射检测,了解个人接触辐射的情况也是重要的。

其次是使用个人防护装备。

对于从事与辐射相关作业的人员,应配备防护服、防护眼镜等专业装备,以减少辐射对身体的伤害。

另外,采取工程控制措施也是重要的防护手段。

通过优化设备设计,减少辐射泄漏量,降低辐射剂量,可有效减少辐射对周围环境和人体的危害。

四、辐射环境与健康风险评估辐射环境是指人类居住和工作的场所中辐射水平及其变化情况。

合理评估辐射环境对人体健康的潜在风险是保护公众健康的重要环节。

辐射环境监测可以通过测量辐射源的辐射强度,以及人体接触辐射的剂量来进行。

对于辐射水平较高的环境,可以采取限制人体进入或减少停留时间的措施,以降低辐射风险。

锆金属辐射

锆金属辐射是指锆金属在受到外界辐射(如高能粒子、电磁辐射等)时的反应与放射现象。

锆金属主要由锆元素组成,具有比较高的原子核数目和原子核密度,因此其原子核反应相较于其他金属更容易发生。

锆金属辐射可以分为两种类型:非电离辐射和电离辐射。

非电离辐射是指锆金属在受到高能粒子或电磁辐射时,电子和离子的能量状态发生变化,但没有产生电离效应。

这种辐射一般会导致锆金属内部结构的改变,例如晶格畸变、晶粒尺寸变化等。

电离辐射是指锆金属在受到高能辐射时,电子和离子会失去或获得电荷,形成电离态。

这种辐射会导致锆金属中出现电子和离子的自由移动,可能会引起电子或离子的再结合或复合反应,产生新的辐射。

锆金属辐射具有一定的危害性,特别是在核能、航空航天等领域中使用的锆金属设备。

辐射对人体及环境的影响需要进行严格的监测和控制,以确保安全。