文化常识高考真题(2020年整理).doc

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:4

2020届高考语文二轮复习常考题型大通关(全国卷)文学常识(8)1、下列相关文化常识的表述,有错误的一项是( )A.“词”是中国古代的一种韵文体裁,形成于唐代而极盛于宋代。

词的句子有长有短,因是合乐的歌词,故又称曲子词、乐府、长短句、诗余等。

B.《左传》是我国第一部叙事详细的编年体史书,相传是由鲁国史官左丘明所作,与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。

“传”是指人物传记。

C.《战国策》是由西汉刘向整理编订的一部国别体史书,以国分类,各自成策,反映了各诸侯国之间尖锐复杂的兼并斗争和谋臣策士往来游说的言行。

D.《史记》是由西汉司马迁撰写的一部纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,被列为“二十四史”之首。

《史记》分本纪、世家、列传、书、表五部分。

2、下列关于古代文化常识的理解和分析,不正确的一项是( )A.“元和十年”中的“元和”是唐宪宗李纯的年号。

所谓“年号”,即中国封建王朝用来纪年的一种名号,为汉武帝首创。

B.古人的名和字之间,有的是有联系的,如杜甫,字子美,“甫”与“子美”的意思十分相近;而有的却毫无联系,如白居易,字乐天。

C.“江州司马青衫湿”中,“司马”是州刺史的副职,有职无权;“青衫”指黑色单衣,唐代官职低的服色为黑色,后借指失意的官员。

D.“名属教坊第一部”中的“教坊”是中国古时管理宫廷音乐的机构,专管雅乐以外的音乐、舞蹈、百戏的教习、演出等事务。

3、下列诗句中的加粗词,表示“成年”意思的一项是( )A.常思剑浦越清尘,豆蔻花红十二春。

(唐·陈陶)B.丈人博陵王名家,怜我总角称才华。

(唐·李商隐)C.束发名场历百艰,荷恩早许出清班。

(宋·曹勋)D.富家生女才及笄,阿官门前筑新堤。

(宋·林光朝)4、下列相关文化常识的表述,有错误的一项是( )A.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

《烛之武退秦师》一文中,晋侯、秦伯、郑伯皆是用爵位称呼。

B.“郎中”本是君王侍从官的通称。

2020高考语文文化常识专题训练100题1.下列对中国古代文化常识的解说,不正确的一项()A.仲秋,指秋季的第二个月,即农历八月。

采用的是序数纪月法,一年分四季,一季为三个月,分别称孟、仲、季。

B.冬至,是中国农历中二十四节气之一,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等。

早在春秋时代,中国就已经用土圭观测太阳,测定出冬至,时间在每年的公历12月21日至23日之间。

C.古代表示官职调动的词很多,如:迁,调动官职,一般指降职;徙,一般的调动官职;改,改任官职;出,京官外调;乞骸骨,表请求退职;致仕,表出任官职。

D.晦朔,月亮的盈缺。

晦,阴历每月最后一天。

朔,阴历每月的第一天。

2.下列有关古代文化常识的解说,不正确的一项是:A.春秋时有公、侯、伯、子、男五等爵位。

“晋侯、秦伯围郑”和“粪土当年万户侯”中的“侯”均指侯爵。

B.古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,变徵是徵音的变调,声音悲凉。

C.古代在人的称谓上,有尊称,如君、公、仆、足下、陛下等;有谦称,如寡人;有贱称,如“竖子”。

D.旧时兄弟按伯、仲、叔、季排列。

“楚左尹项伯者,项羽季父也”中“季父”就是幺叔或幺爸。

3.下列各项中不正确的一项是A.古代少年男女把头发扎成丫髻叫总角,后来用总角指少年时代。

B.六合指古代结婚选好日子,要年、月、日的天干地支(例如甲子年,乙丑月,丙寅日)都要相适合。

C.人定是戌时,相当于现代的21时到23时。

D.青衿是周代读书人的服装。

衿,古式的衣领。

4.下列说法有误的一项A.古代君王、尊亲为显示威严,规定说话和、行文时避免直呼或直写其名,应代以它字。

唐朝为避太宗李世民讳,写作时改“民”为“人”,如《阿房宫赋》中的“剽掠其人”。

B.《滕王阁序》是一篇四字或六字相对偶的骈文。

作者在文中抒发了对祖国美丽富饶的大好河山的热爱之情,当然也流露了宿命论的消极情绪。

C.丧服是居丧的衣服制度。

由于生者和死者亲属关系有亲疏远近的不同,丧服和居丧的期限也不同。

2020年高考文综试卷一、选择题(每题4分,共48分)A. 礼乐制度不复存在。

B. 王位世袭制度消亡。

C. 宗法制度开始解体。

D. 分封制度受到挑战。

2. 汉初,丞相陈平、太尉周勃与宗室大臣平定“诸吕之乱”后,商议新帝人选,经再三讨论,认为代王刘恒在高祖刘邦在世诸子中,“最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良”,决定迎立刘恒为帝,是为汉文帝。

这一做法()A. 反映嫡长子继承制得到执行。

B. 旨在预防外戚干政的重演。

C. 推动仁孝成为选帝主要标准。

D. 表明相权对皇权构成威胁。

3. 北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。

南宋时,“四川田土,无不种麦”。

这说明宋代()A. 土地利用效率提高。

B. 发明翻车提高了生产力。

C. 区域经济发展均衡。

D. 民众饮食结构根本改变。

4. 明代以前,江南的苏松杭嘉湖五府是全国最大的谷仓。

明中叶以后,江南则渐需从外地购入粮食,康熙皇帝有言,“谚云:湖广熟天下足,江浙百姓全赖湖广米粟”。

这一变化出现的主要原因是()A. 江南大量种植经济作物。

B. 人口急剧增长。

C. 水利工程的失修。

D. 土地兼并严重。

问题类别比例。

应用科学类42.5%自然常识类22.8%基础科学类17.5%其他17.2%据此可知,当时()A. 中西方文化交流频繁。

B. 传教士在中国影响力较大。

C. 中国读者关注科学技术。

D. 民众生活水平显著提高。

6. 1910年,清政府设立资政院“以立议院基础”。

资政院议员部分由皇帝钦定,部分由选举产生。

其职责包括议决国家军政大事、审议财政预算和修订法律等,议决事项须“具奏,恭候圣裁”。

此次改革()A. 实践了英国式君主立宪制。

B. 加强了皇帝个人的独裁统治。

C. 带有浓厚的专制主义色彩。

D. 确立了三权分立的政治体制。

7. 1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延长等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表2所示。

2020 年高考最新文化常识 25 题编者:精选练习,巩固知识,学习有针对性。

1. 下列词语的相关内容的解说中,不正确的一项是( )A. 三从四德。

“三从”指幼从父,嫁从夫,夫死从子。

B. 谥号。

帝王与大臣的谥号都是由礼官议定经继位的帝王认可后予以宣布。

C. 宗法。

古代以家族为中心,按血统、嫡庶来组织,统治社会的法则。

D. 庙号。

唐以前,对已死皇帝多称谥号;唐以后,对已死皇帝多称庙号。

2. 下列词语的相关内容的解说中,不正确的一项是( )A. 三纲。

君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

B. 太子。

皇帝所有的儿子都被称为太子。

C. 年号。

从汉朝初年开始使用,封建王朝用来纪年的一种名号。

D. 三从四德。

遵循 “内外有别”“男尊女卑”的原则。

3. 下列词语的相关内容的解说中,不正确的一项是( )A. 宗法制。

核心为嫡长子继承制,即众妻所生的最年长的儿子为法定继承人。

B. 社稷。

“社”是土神,“稷”是谷神。

古代习惯把社稷作为国家的象征。

C. 年号。

历代帝王遇到 “天降祥瑞”或“内讧外忧”,大事等都要改年号。

D.谥号。

对死去的帝王,大臣按其生平事迹进行评定后给予或褒或贬或同情的称号。

4. 下列词语的相关内容的解说中,不正确的一项是( )A. 太子。

封建社会的太子地位仅次于皇帝,拥有类似于朝廷的东宫。

B.宗法制。

目的在于保持奴隶主贵族的统治特权,爵位和财产权不致分散或受到削弱。

C. 五常。

仁,义,礼,智,信。

D.七庙。

用来供奉祖先,从右至左依次有太祖,二,三,四,五,六,七世庙排列。

二.古代官职5. 下列词语的相关内容的解说中,不正确的一项是( )A.御史。

秦朝时始设御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾,纠察官员过失错事。

B. “东宫三师”,都是太子的老师,后逐渐成为虚职。

C. 里正。

管理乡里事务的公差。

D.判,守,意为兼任官职。

判,为高阶兼任低阶,守,为较低官职者兼任高阶官职。

6 . 下列词语的相关内容的解说中,不正确的一项是( )A. 致仕,告老,下车,乞身都指古代官员请求退职,退休养老。

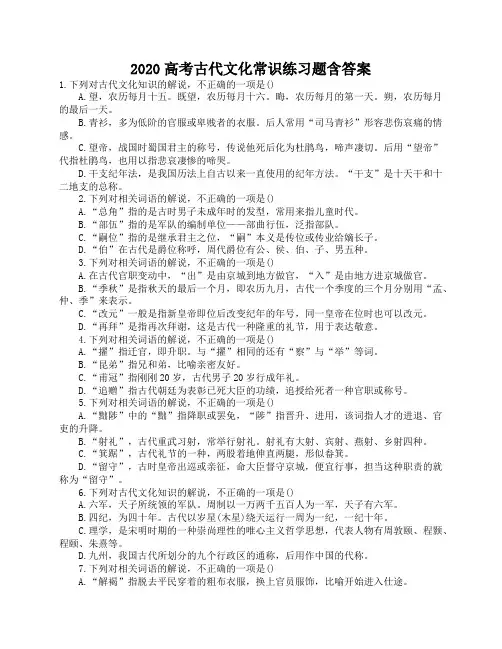

2020高考古代文化常识练习题含答案1.下列对古代文化知识的解说,不正确的一项是()A.望,农历每月十五。

既望,农历每月十六。

晦,农历每月的第一天。

朔,农历每月的最后一天。

B.青衫,多为低阶的官服或卑贱者的衣服。

后人常用“司马青衫”形容悲伤哀痛的情感。

C.望帝,战国时蜀国君主的称号,传说他死后化为杜鹃鸟,啼声凄切。

后用“望帝”代指杜鹃鸟,也用以指悲哀凄惨的啼哭。

D.干支纪年法,是我国历法上自古以来一直使用的纪年方法。

“干支”是十天干和十二地支的总称。

2.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“总角”指的是古时男子未成年时的发型,常用来指儿童时代。

B.“部伍”指的是军队的编制单位——部曲行伍,泛指部队。

C.“嗣位”指的是继承君主之位,“嗣”本义是传位或传业给嫡长子。

D.“伯”在古代是爵位称呼,周代爵位有公、侯、伯、子、男五种。

3.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.在古代官职变动中,“出”是由京城到地方做官,“入”是由地方进京城做官。

B.“季秋”是指秋天的最后一个月,即农历九月,古代一个季度的三个月分别用“孟、仲、季”来表示。

C.“改元”一般是指新皇帝即位后改变纪年的年号,同一皇帝在位时也可以改元。

D.“再拜”是指再次拜谢,这是古代一种隆重的礼节,用于表达敬意。

4.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“擢”指迁官,即升职。

与“擢”相同的还有“察”与“举”等词。

B.“昆弟”指兄和弟,比喻亲密友好。

C.“甫冠”指刚刚20岁,古代男子20岁行成年礼。

D.“追赠”指古代朝廷为表彰已死大臣的功绩,追授给死者一种官职或称号。

5.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“黜陟”中的“黜”指降职或罢免,“陟”指晋升、进用,该词指人才的进退、官吏的升降。

B.“射礼”,古代重武习射,常举行射礼。

射礼有大射、宾射、燕射、乡射四种。

C.“箕踞”,古代礼节的一种,两股着地伸直两腿,形似畚箕。

D.“留守”,古时皇帝出巡或亲征,命大臣督守京城,便宜行事,担当这种职责的就称为“留守”。

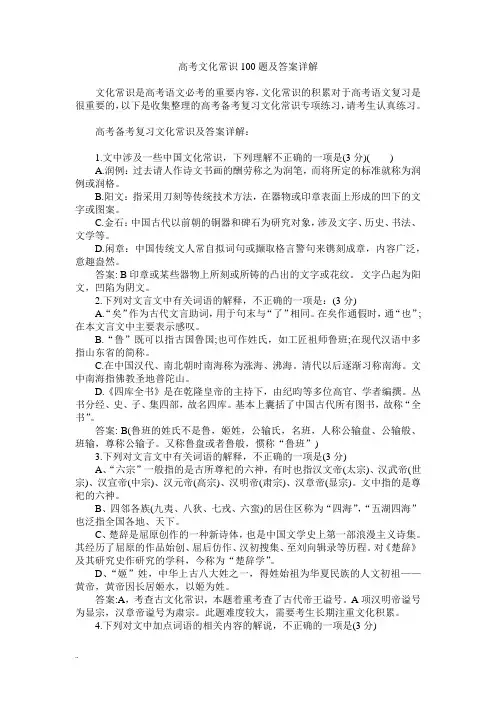

高考文化常识100题及答案详解文化常识是高考语文必考的重要内容,文化常识的积累对于高考语文复习是很重要的,以下是收集整理的高考备考复习文化常识专项练习,请考生认真练习。

高考备考复习文化常识及答案详解:1.文中涉及一些中国文化常识,下列理解不正确的一项是(3分)( )A.润例:过去请人作诗文书画的酬劳称之为润笔,而将所定的标准就称为润例或润格。

B.阳文:指采用刀刻等传统技术方法,在器物或印章表面上形成的凹下的文字或图案。

C.金石:中国古代以前朝的铜器和碑石为研究对象,涉及文字、历史、书法、文学等。

D.闲章:中国传统文人常自拟词句或撷取格言警句来镌刻成章,内容广泛,意趣盎然。

答案: B印章或某些器物上所刻或所铸的凸出的文字或花纹。

文字凸起为阳文,凹陷为阴文。

2.下列对文言文中有关词语的解释,不正确的一项是:(3分)A.“矣”作为古代文言助词,用于句末与“了”相同。

在矣作通假时,通“也”;在本文言文中主要表示感叹。

B.“鲁”既可以指古国鲁国;也可作姓氏,如工匠祖师鲁班;在现代汉语中多指山东省的简称。

C.在中国汉代、南北朝时南海称为涨海、沸海。

清代以后逐渐习称南海。

文中南海指佛教圣地普陀山。

D.《四库全书》是在乾隆皇帝的主持下,由纪昀等多位高官、学者编撰。

丛书分经、史、子、集四部,故名四库。

基本上囊括了中国古代所有图书,故称“全书”。

答案: B(鲁班的姓氏不是鲁,姬姓,公输氏,名班,人称公输盘、公输般、班输,尊称公输子。

又称鲁盘或者鲁般,惯称“鲁班”)3.下列对文言文中有关词语的解释,不正确的一项是(3分)A、“六宗”一般指的是古所尊祀的六神,有时也指汉文帝(太宗)、汉武帝(世宗)、汉宣帝(中宗)、汉元帝(高宗)、汉明帝(肃宗)、汉章帝(显宗)。

文中指的是尊祀的六神。

B、四邻各族(九夷、八狄、七戎、六蛮)的居住区称为“四海”,“五湖四海”也泛指全国各地、天下。

C、楚辞是屈原创作的一种新诗体,也是中国文学史上第一部浪漫主义诗集。

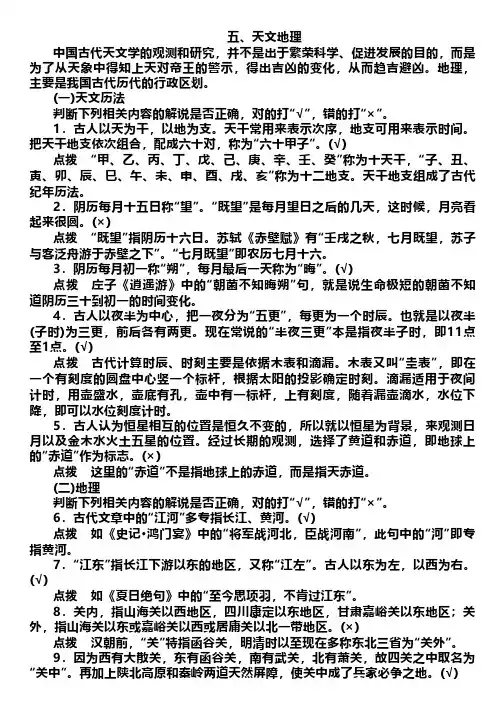

五、天文地理中国古代天文学的观测和研究,并不是出于繁荣科学、促进发展的目的,而是为了从天象中得知上天对帝王的警示,得出吉凶的变化,从而趋吉避凶。

地理,主要是我国古代历代的行政区划。

(一)天文历法判断下列相关内容的解说是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

1.古人以天为干,以地为支。

天干常用来表示次序,地支可用来表示时间。

把天干地支依次组合,配成六十对,称为“六十甲子”。

(√)点拨 “甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干,“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支。

天干地支组成了古代纪年历法。

2.阴历每月十五日称“望”。

“既望”是每月望日之后的几天,这时候,月亮看起来很圆。

(×)点拨 “既望”指阴历十六日。

苏轼《赤壁赋》有“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”。

“七月既望”即农历七月十六。

3.阴历每月初一称“朔”,每月最后一天称为“晦”。

(√)点拨 庄子《逍遥游》中的“朝菌不知晦朔”句,就是说生命极短的朝菌不知道阴历三十到初一的时间变化。

4.古人以夜半为中心,把一夜分为“五更”,每更为一个时辰。

也就是以夜半(子时)为三更,前后各有两更。

现在常说的“半夜三更”本是指夜半子时,即11点至1点。

(√)点拨 古代计算时辰、时刻主要是依据木表和滴漏。

木表又叫“圭表”,即在一个有刻度的圆盘中心竖一个标杆,根据太阳的投影确定时刻。

滴漏适用于夜间计时,用壶盛水,壶底有孔,壶中有一标杆,上有刻度,随着漏壶滴水,水位下降,即可以水位刻度计时。

5.古人认为恒星相互的位置是恒久不变的,所以就以恒星为背景,来观测日月以及金木水火土五星的位置。

经过长期的观测,选择了黄道和赤道,即地球上的“赤道”作为标志。

(×)点拨 这里的“赤道”不是指地球上的赤道,而是指天赤道。

(二)地理判断下列相关内容的解说是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

6.古代文章中的“江河”多专指长江、黄河。

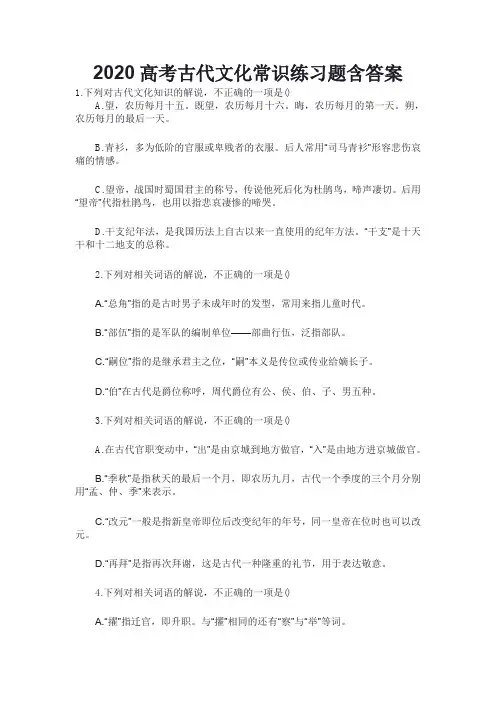

2020高考古代文化常识练习题含答案1.下列对古代文化知识的解说,不正确的一项是()A.望,农历每月十五。

既望,农历每月十六。

晦,农历每月的第一天。

朔,农历每月的最后一天。

B.青衫,多为低阶的官服或卑贱者的衣服。

后人常用“司马青衫”形容悲伤哀痛的情感。

C.望帝,战国时蜀国君主的称号,传说他死后化为杜鹃鸟,啼声凄切。

后用“望帝”代指杜鹃鸟,也用以指悲哀凄惨的啼哭。

D.干支纪年法,是我国历法上自古以来一直使用的纪年方法。

“干支”是十天干和十二地支的总称。

2.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“总角”指的是古时男子未成年时的发型,常用来指儿童时代。

B.“部伍”指的是军队的编制单位——部曲行伍,泛指部队。

C.“嗣位”指的是继承君主之位,“嗣”本义是传位或传业给嫡长子。

D.“伯”在古代是爵位称呼,周代爵位有公、侯、伯、子、男五种。

3.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.在古代官职变动中,“出”是由京城到地方做官,“入”是由地方进京城做官。

B.“季秋”是指秋天的最后一个月,即农历九月,古代一个季度的三个月分别用“孟、仲、季”来表示。

C.“改元”一般是指新皇帝即位后改变纪年的年号,同一皇帝在位时也可以改元。

D.“再拜”是指再次拜谢,这是古代一种隆重的礼节,用于表达敬意。

4.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“擢”指迁官,即升职。

与“擢”相同的还有“察”与“举”等词。

B.“昆弟”指兄和弟,比喻亲密友好。

C.“甫冠”指刚刚20岁,古代男子20岁行成年礼。

D.“追赠”指古代朝廷为表彰已死大臣的功绩,追授给死者一种官职或称号。

5.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“黜陟”中的“黜”指降职或罢免,“陟”指晋升、进用,该词指人才的进退、官吏的升降。

B.“射礼”,古代重武习射,常举行射礼。

射礼有大射、宾射、燕射、乡射四种。

C.“箕踞”,古代礼节的一种,两股着地伸直两腿,形似畚箕。

D.“留守”,古时皇帝出巡或亲征,命大臣督守京城,便宜行事,担当这种职责的就称为“留守”。

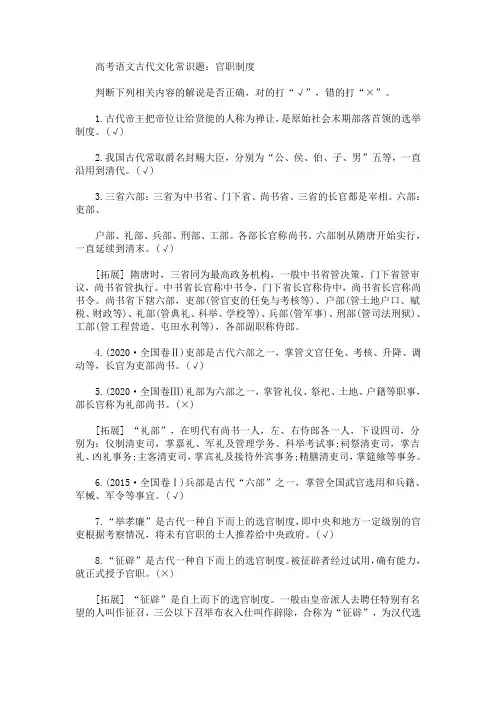

高考语文古代文化常识题:官职制度判断下列相关内容的解说是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

1.古代帝王把帝位让给贤能的人称为禅让,是原始社会末期部落首领的选举制度。

(√)2.我国古代常取爵名封赐大臣,分别为“公、侯、伯、子、男”五等,一直沿用到清代。

(√)3.三省六部:三省为中书省、门下省、尚书省。

三省的长官都是宰相。

六部:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

各部长官称尚书。

六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。

(√)[拓展] 隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行。

中书省长官称中书令,门下省长官称侍中,尚书省长官称尚书令。

尚书省下辖六部,吏部(管官吏的任免与考核等)、户部(管土地户口、赋税、财政等)、礼部(管典礼、科举、学校等)、兵部(管军事)、刑部(管司法刑狱)、工部(管工程营造、屯田水利等),各部副职称侍郎。

4.(2020·全国卷Ⅱ)吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

(√)5.(2020·全国卷Ⅲ)礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户籍等职事,部长官称为礼部尚书。

(×)[拓展] “礼部”,在明代有尚书一人,左、右侍郎各一人,下设四司,分别为:仪制清吏司,掌嘉礼、军礼及管理学务、科举考试事;祠祭清吏司,掌吉礼、凶礼事务;主客清吏司,掌宾礼及接待外宾事务;精膳清吏司,掌筵飨等事务。

6.(2015·全国卷Ⅰ)兵部是古代“六部”之一,掌管全国武官选用和兵籍、军械、军令等事宜。

(√)7.“举孝廉”是古代一种自下而上的选官制度,即中央和地方一定级别的官吏根据考察情况,将未有官职的士人推荐给中央政府。

(√)8.“征辟”是古代一种自下而上的选官制度。

被征辟者经过试用,确有能力,就正式授予官职。

(×)[拓展] “征辟”是自上而下的选官制度。

一般由皇帝派人去聘任特别有名望的人叫作征召,三公以下召举布衣入仕叫作辟除,合称为“征辟”,为汉代选用官吏的一种制度。

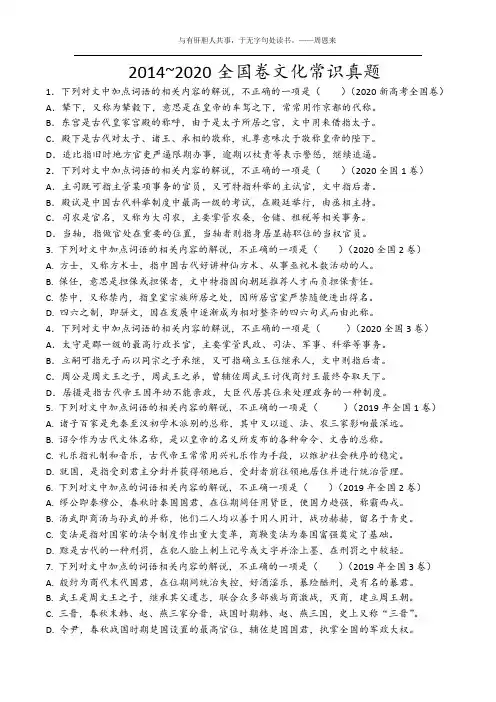

2014~2020全国卷文化常识真题1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(2020新高考全国卷)A.辇下,又称为辇毂下,意思是在皇帝的车驾之下,常常用作京都的代称。

B.东宫是古代皇家宫殿的称呼,由于是太子所居之宫,文中用来借指太子。

C.殿下是古代对太子、诸王、承相的敬称,礼尊意味次于敬称皇帝的陛下。

D.追比指旧时地方官吏严逼限期办事,逾期以杖责等表示警惩,继续追逼。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(2020全国1卷)A.主司既可指主管某项事务的官员,又可特指科举的主试官,文中指后者。

B.殿试是中国古代科举制度中最高一级的考试,在殿廷举行,由丞相主持。

C.司农是官名,又称为大司农,主要掌管农桑,仓储、租税等相关事务。

D.当轴,指做官处在重要的位置,当轴者则指身居显赫职位的当权官员。

3. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(2020全国2卷)A. 方士,又称方术士,指中国古代好讲神仙方术、从事巫祝术数活动的人。

B. 保任,意思是担保或担保者,文中特指因向朝廷推荐人才而负担保责任。

C. 禁中,又称禁内,指皇室宗族所居之处,因所居宫室严禁随便进出得名。

D. 四六之制,即骈文,因在发展中逐渐成为相对整齐的四六句式而由此称。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(2020全国3卷)A.太守是郡一级的最高行政长官,主要掌管民政、司法、军事、科举等事务。

B.立嗣可指无子而以同宗之子承继,又可指确立王位继承人,文中则指后者。

C.周公是周文王之子,周武王之弟,曾辅佐周武王讨伐商纣王最终夺取天下。

D.居摄是指古代帝王因年幼不能亲政,大臣代居其位来处理政务的一种制度。

5. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(2019年全国1卷)A. 诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家影响最深远。

B. 诏令作为古代文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文告的总称。

20级古代文化常识专练100题1.下列相关文学文化常识全都正确的一项是①(斋戒)古人在祭祀或行大礼前,先要沐浴、更衣、独居,忌食鱼肉荤腥,以示心地诚敬,这些活动叫做“斋戒”。

②(有司)官吏的通称,古代设官分职,各有专司,所以称有司。

③(九宾)古代外交最隆重的礼节,由依者九人依次传呼接引宾客上殿。

④(汤镁)古代的一种酷刑,用滚水烹煮。

镁,古代的一种鼎。

⑤(上卿)春秋战国时期,诸侯国都有卿,是高级长官,分为上、中、下三级。

战国时作为爵位的称谓,一般授予劳苦功高的大臣或贵族,相当于丞相的位置。

大夫比卿低一等。

⑥(御史)战国时的史官。

秦代始置御史大夫,负责监察百官,代表皇帝管理国家重要典籍,接受百官奏事等。

⑦(黄门驸马)宫中掌管宫门守卫的官员。

⑧(太学)古代设在京城的全国最高学府。

⑨(孝廉)汉朝由地方官向中央举荐品行端正的人任以官职,被推举的人称为“孝廉”。

孝廉是“孝顺亲长,廉能正直”的意思。

后来“孝廉”这个称呼,也变成明清对秀才的雅称。

⑩(公车)汉代官署名,臣民上书和征召,都由公车接待。

®(旄节)以竹为竿,上缀以耗牛尾,是使者所持的信物,也是天子的象征。

⑫(乞骸骨)古代大臣年老了请求辞职,意为请求赐还自己的身体,回家乡去。

与之同义的还有“致仕”。

⑬(视事)指上级官员到地方视察工作。

⑭(下车)官吏初到任。

A.①③⑤⑥⑨⑩B.②④⑦⑧⑪⑬C.①②④⑧⑨⑭D.③⑤⑥⑩⑫⑭2.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是A.《长恨歌》中“梨园弟子白发新”的“梨园弟子”,是指唐玄宗在梨园里教练出来的一批艺人,后来称戏曲界为“梨园行”。

B.《过小孤山大孤山》中“列置烽燧”的“烽燧”即烽火,是古代边防报警信号,夜间燃的火称为烽,白天烧的烟称为燧。

C.《伶官传序》中“则遣从事以一少牢告庙”的“少牢”指祭祀时用的牛、羊、猪各一头,羊、猪各一头则称为“太牢”。

D.《祭十二郎文》中的“十二郎”是韩愈的侄子韩老成,他在家族中排行第十二,唐代习惯以行第、郡望、官职称呼别人。

1.下列各项中,表述正确的一项是()A.古人上班叫“点卯”,点卯的“卯”是古代计时中的“卯时”,按照地支的顺序,相当于现在的上午7点到9点。

B.农历清明前的四个节气依次为立春、雨水、惊蛰、谷雨;一季又常用孟、仲、季来称呼,如仲春时节,山花烂漫。

C.2020年是农历庚子年,按传统说法是属鼠人的本命年;据此推算,2008年是农历戊子年,也是属鼠人的本命年。

D.古人把从黄昏到第二天拂晓分为五更。

其中“三更”大致相当于地支纪时法的丑时,也就是晚上11点到第二天凌晨1点。

2.传统节日的形成过程,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,我国的传统节日,无一不是从远古发展过来的。

下列关于传统节日描述不正确的一项是()A.中元节,俗称“鬼节”“七月半”,在阴历七月十五日,以祭鬼为主。

B.七夕节,来自牛郎与织女的传说,在农历七月初七庆祝,习俗以女子乞巧为主。

C.上元节,农历正月十五,以吃元宵、赏灯、舞狮和未婚男女交往为习俗。

D.重阳节,亦称“重九节”,主要习俗为登高、赏菊,也有喝雄黄酒、插茱萸等。

3与下列诗句中包含的传统习俗对应全部正确的一项是()①鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬②缠彩遥分地,繁光远缀犬③箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存④魄依钩样小,扇逐汉机团A.①赛龙舟②赏月③祭土神④观花灯B.①祭土神②观花灯③赛龙舟④赏月C.①祭土神②赏月③赛龙舟④观花灯D.①赛龙舟②观花灯③祭土神④赏月4下列诗句所描述的风俗,不属于古代年俗的一项是()A.一年滴尽莲花漏,碧井屠苏沉冻酒。

B.桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

C.当年恶梦惊唐王,秦琼敬德守门旁。

D.男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。

5.在“制灯谜贾政悲谶语”一回中,贾政看到贾元春出的灯谜是“能使妖魔胆尽摧,身如束帛气如雷。

一声震得人方恐,回首相看已化灰。

”这个谜语的谜底是()A.年兽B.爆竹C.宫廷净鞭D.算盘6.下列诗句与中国传统节日无关的是()A.北国三月沐春风,香车纷然乐踏青。

2020高考语文古代文化常识精练与答案解析1、寿联多是祝愿寿者长寿,称颂寿者的品德与功绩。

寿联多为五字或七字,也有达数十字或数百字的。

寿联切事、脱俗、工整而有韵味,选用恰切的词句,注以流畅的气势,使人看了即了解其意义,引起共鸣。

例如:“花甲重逢,外加三七岁月;古稀双庆,还多一度春秋。

”这幅寿联写的老人岁数是:()A、60岁B、70岁C、100岁D、141岁【答案】D【解析】花甲,即60,花甲重逢就是120;增加三七岁月,就是再加三七二十一,就是141;古稀,即70,古稀双庆就是140;更多一度春秋,加起来就是141。

2、下列描写古代历史名人名家的对联,说法错误的是:()A、盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家。

——颂李白B、诗史数千言,秋天一鹄先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。

——颂杜甫C、枫叶四弦秋,棖触天涯迁谪恨;浔阳千尺水,勾留江上别离情。

——颂白居易D、云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵。

——颂王昭君【答案】D【解析】“云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵”是唐代温庭筠的《苏武庙》说的苏武的事,而颂王昭君的对联是“青冢有情犹识路,平沙无处可招魂”。

3、对联集句对大多非原创,是从已有诗文句子中选句配对,推陈出新。

与“劝君更尽一杯酒”(唐·王维)对仗工整的是:()A、天涯涕泪一身遥。

(唐·杜甫)B、与尔同消万古愁。

(唐·李白)C、八骏日行三万里。

(唐·李商隐)D、替人垂泪到天明。

(唐·杜牧)【答案】B【解析】题干“劝君更尽一杯酒”是唐代王维的《渭城曲 / 送元二使安西》诗句,“劝君”与“与尔”有第二人称相对,“更尽”与“同消”有动词相对,“一杯酒”与“万古愁”数量词相对,所以选B项。

A项“天涯涕泪一身遥”是唐代杜甫《野望》中的诗句;B、“与尔同消万古愁”是唐代李白《将进酒》中的诗句;C、“八骏日行三万里”是唐代李商隐《瑶池》的诗句;D、“替人垂泪到天明”是唐代杜牧《赠别》的诗句。

2020高考语文5月复习:文化常识专练(附参考答案)1.下列对文言文知识的有关理解不正确的一项是()(3分)A.股指的是大腿及小腿上部;而肱是指胳膊由肘到肩的部分;股肱之臣,辅佐帝王的重臣,也喻为十分亲近且办事得力的人。

B.四夷,即东夷、南蛮、北狄和西戎的合称,对中国边区文化较低各族的泛称。

©.自始皇起,古代君主自称为朕,“朕”意思是天下皆朕、皇权独尊。

D.《贞观政要》是唐代史学家吴兢著的一部政论性史书。

它是中国开明封建统治的战略和策略、理论和实践的集大成。

答案:A,股指的就是大腿。

2.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“兼”、“领”均表示兼任官职,“行”、“守”均表示代理官职,“署” “权” 则表示暂代官职。

B.“表”即“奏表”,是古代臣子呈给帝王的一种文书,常含表志陈情、诉说心曲之意,如《出师表》《陈情表》。

C.“视事”指官吏到职办公,“下车”指官吏初到任,“乞骸骨”指官吏因年老请求退职,“致政”、“致仕”则指辞官。

D.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,同时它也是二十四史之首。

答案:D二十四史之首为《史记》。

3.下面关于文言常识的解释不正确的一项是()(3分)A.刺史,原为朝廷所派督察地方之官,唐肃宗时期州郡长官为刺史。

B.优诏,由皇帝颁发的褒美嘉奖的诏书。

C.至德,唐肃宗在位时的一个年号,一个皇帝在位期间只使用一个年号。

D.表:封建时代称臣子给君主的奏章,用以陈说忠心和愿望。

如《出师表》《陈情表》等。

答案:C年号,是我国历代封建王朝用来纪年的一种名号。

先秦至汉初无年号,汉武帝继位后始有年号的出现,始创年号元狩。

此后形成制度。

历代帝王凡遇到“天降祥瑞”或内辽外忧,遇到大事、要事,都要更改一下年号。

一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。

如唐高宗有14个;明清皇帝大多一人一个年号,故后世即以年号作为皇帝的称呼,如永乐皇帝、乾隆皇帝、康熙皇帝等。

4.下列对相关内容的解说,正确的一项是()(3分)A.古代男子有名有字,字是出生后不久父亲起的,名是成年时举行冠礼后才起的。

精准对练三古代文化常识专练题组一对点练1.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是()A.京兆:地名,古代的二级行政单位,所管辖范围大致相当于陕西西安及其附近所属地区。

B.奉诏:接受皇帝的命令。

奉,这里意为恭敬地献上。

诏,帝王所发的文书命令,亦即诏书。

C.御史中丞:官名,汉朝为御史大夫的次官,唐复置御史大夫,亦往往缺位,仍以中丞代行其职。

D.仪同三司:非三司而仪制同于三公。

三司即三公。

唐代称御史大夫、中书、门下为三司。

解析:B项,“奉,这里意为恭敬地献上”错误;奉,恭敬地用手捧着。

答案:B2.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是()A.高祖,是皇帝的谥号。

我国封建时代,皇帝死后,在太庙立室供奉时特起的名号,如高祖、太宗等。

B.仆射,官名,秦始置,汉以后因之,宋以后废,太平天国曾设仆射一职。

位仅次尚书令,职权渐重。

C.丁父忧,是指遭逢父亲丧事。

旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧”。

D.禳厌,禳除邪恶灾祸。

禳原为古代祭祀名,在我国古代占有极其重要的地位,不仅形式多样,且影响深远。

解析:A项,“高祖”是皇帝的庙号。

答案:A3.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是()A.“即位”指开始做帝王或诸侯,可以指自己打下的江山,也可以是继承位子。

B.“刺史”是古代官职名,其职权在不同的时期不完全相同,有时是个虚衔。

C.“端拱”是宋太宗的一个年号,年号是封建王朝用来纪年的一种名号,比如雍熙。

D.“金陵”是南京的别称,南京是我国著名的六朝古都,其别称还有建康、江宁、天京、汴梁、石头城等。

解析:D项,“汴梁”不是南京的别称,而是开封的别称。

答案:DA.御史是中国古代的官职名称,自秦朝开始,御史专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏,御史的设置一直延续到清朝。

B.封狼居胥指西汉大将霍去病登狼居胥山筑坛祭天以告成功之事,后用以指建立显赫武功,成为中华民族武将的最高荣誉之一。

C.甲子是天干地支纪时循环中的第一个。

2020年文化常识检测题附答案下列题目正确的选A,不正确的选B1. 寡人:帝王王侯诸侯谦称,寡德之人。

()2. 古代音乐称宫、商、角、徵、羽为五音,后来加上变商、变徵成为七音。

()3. 妾:旧时妇女谦卑的自称。

()4. 十二时辰制,西周时就已使用。

汉代命名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、上元、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。

()5. 山东:泰山以东,即函谷关以东的地区。

()6. 古代夜晚分为五个时段,称为五更或五夜。

()7. 谥号:谥号是后人根据死者生前事迹评定的一种称号,有褒奖之意。

()8. 苏轼、苏洵、苏辙,均以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。

在书法方面成就极大,苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

()9. 八荒:八方最偏远的地方,也代指中国。

()10.弱冠:指18岁,古代以18岁为弱年,行冠礼,为成年人。

()11. 晦:阴历每月最后一日;朔:阴历每月的第一日。

()12. 三辅:汉朝以京兆尹、左冯翊、右扶风三个地区为三辅,在汉朝都城洛阳附近。

()13. 七夕,农历的七月七日夜,民间传说天上的牛郎织女每年此夜在天河相会,妇女们便在这个夜晚于自家庭院中间向嫦娥进行乞巧活动,故也称乞巧节。

()14. “令”字一族。

用于对方的亲属或有关系的人。

如令尊:尊称对方的母亲。

()15. 察举是汉代选拔官吏的一种形式,朝廷专门选那些孝顺父母的人,封之以“孝廉”的荣誉称号并加以重用。

()16. “布衣”指麻布衣服,代指老百姓,在古文中黎首、黔首、黎民、庶民、孤、孺人都有百姓的意思。

()17. 寒食,节令名,在清明节后的一天或两天。

寒食节这一天禁止生火,只吃冷食。

()18. 三省六部制里,主管官吏任免与考核的是吏部,主管军事的是兵部。

()19. 三省六部制里,主管外交礼仪、祭祀、科举、学校的是礼部。

()20. 二十四节气中排第一的立春,排最后的是除夕。

()21.河:特指黄河。

2014~2019文化常识高考真题

1.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确一项是( )(2019年全国卷Ⅱ)A.缪公即秦穆公,春秋时秦国国君,在位期间任用贤臣,使国力趋强,称霸西戎。

B.汤武即商汤与孙武的并称,他们二人均以善于用人用计,战功赫赫,留名于青史。

C.变法是指对国家的法令制度作出重大变革,商鞅变法为秦国富强奠定了基础。

D.黥是古代的一种刑罚,在犯人脸上刺上记号或文字并涂上墨,在刑罚之中较轻。

2.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()(2019年全国卷Ⅰ)A.诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家影响最深远。

B.诏令作为古代的文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文告的总称。

C.礼乐指礼制和音乐,古代帝王常常用兴礼乐作为手段,以维护社会秩序的稳定。

D.就国,是指受到君主分封并获得领地后,受封者前非领地居住并进行统治管理。

3.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()(2019年全国卷Ⅲ)A.殷纣为商代末代国君,在位期间统治失控,好酒淫乐,暴殓酷刑,是有名的暴君。

B.武王是周文王之子,继承其父遗志,联合众多部族与商激战,灭商,建立周王朝。

C.三晋,春秋末韩、赵、燕三家分晋,战国时期的韩、赵、燕三国,史上又称“三晋”。

D.令尹,春秋战国时期楚国设置的最高官位,辅佐楚国国君,执掌全国的军政大权。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2018年全国卷Ⅰ)A.《三坟》《五典》传为我国古代典籍,后又以“坟籍”“坟典”为古代典籍通称。

B.“阙”原指皇宫前面两侧的楼台,又可用作朝廷的代称,赴阙也指入朝觐见皇帝。

C.“践阼”原指踏上古代庙堂前台阶,又表示用武力打败敌对势力,登上国君宝座。

D.逊位,也称为让位、退位,多指君王放弃职务和地位,这里指鲁芝的谦让行为。

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2018年全国卷Ⅱ)A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改为茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通城,现代则称为首都:“京”“师”单用,旧时均可指国都。

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2018年全国卷Ⅲ)A.陵寝是帝王死后安葬的陵墓,陵墓建成后,还需设置守陵奉祀的官员以及禁卫。

B.“株”,本义树根,根与根间紧密相连,因而“株连”又指一人有罪而牵连他人。

C.前尹在文中指开封府前任府尹:“尹”为官名,如令尹、京兆尹,是知府的简称。

D.御名指皇帝名讳,古代与皇帝有关的事物前常加“御”字,如御玺指皇帝印信。

7.下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是:()(2018年天津卷)A.记,是我国古代常用文章体裁,以叙事为主,兼及议论、抒情和描写。

“记”的种类很多,本文是一篇游记。

B.步,古人称跨出一脚为“跬”,再跨一脚为“步”,后即以“步”作为长度单位。

C.刺史、守,皆指古代地方官职,如如《陈情表》中曾提到“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”。

D.蓬瀛,指蓬莱和瀛洲,是传说中的海上仙山,为仙人所居之处,后常指仙境。

8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2017年全国卷Ⅰ)

A.以字行,是指在古代社会生活中,某人的字得以通行使用,他的名反而不常用。

B. 姻亲,指由于婚姻关系结成的亲戚,它与血亲有同有异,只是血亲中的一部分。

C. 母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧。

D.私禄中的“禄”指俸禄,即古代官员的薪水,这里强调未用东乡君家钱财营葬。

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2017年全国卷Ⅱ)A.下车,古代可以代指官吏就职。

后来又常用“下车伊始”表示官吏初到任所。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指首都。

10.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2017年全国卷Ⅲ)

A.状元是我国古代科举制度中的一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。

B.上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后第一个重要节日。

C.近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王影响也很大。

D.告老本指古代社会官员因年老辞去职务,有时也是官员因故辞职的一种借口。

11.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是:( )(2017年天津卷)

A .中国的干支纪年法中的“地支”是指:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

B .韩愈《师说》“六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指礼、乐、射、御、书、数六种学问和技能。

C .古代以山之南、水之北为阳,山之北、水之南为阴,如衡阳在衡山之南,江阴在长江之南。

D .土地孕育五谷,五谷之长为稷,古代帝王对土神“社”和谷神“稷”进行祭祀,后世以“社稷”代称国家。

12.下列对文中相关内容的解说,不正确...

的一项是:( )(2017年江苏卷)

A .江左:文中指长江下游以东地区。

古人叙地理以东为左,以西有右,江左即江东。

B .三代:文中指曾祖、祖父、父亲三代,古人参加科举考试须如实填报三代履历。

C .菽水:豆和水,指粗茶淡饭。

多形容清贫者对长辈的供养,如成语“菽水承欢”。

D .趋庭:《论语》中有孔鲤“趋而过庭”的记载,后世将子承父教称为“趋庭”。

13.下列对文中词画线语的相关内容的解说,不正确的一项是:( )(2016年全国卷Ⅰ)

A.首相指宰相中居于首位的人,与当今某些国家内阁或政府首脑的含义并不相同。

B.建储义为确定储君,也即确定皇位的继承人,我国古代通常采用嫡长子继承制。

C.古代朝廷中分职设官,各有专司,所以可用“有司”来指称朝廷中的各级官员。

D.契丹是古国名,后来改国号为辽,先后与五代和北宋并立,与中原常发生争端。

14.下列对文中画线词语的相关内容的解说,不正确的一项是:( )(2016年全国卷Ⅱ)

A.中宫是皇后所居之宫,后来又可以借指皇后,这与东宫又可借指太子是同样道理。

B.陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,于是借用为对帝王的尊称。

C.吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

D.移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请求退职的委婉说法。

15.下列对文中加线词语的相关内容的解说,不正确的一项是:( )(2016年全国卷Ⅲ)

A.礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户挤等职事,部长官称为礼部尚书。

B.教坊司是管理宫廷音乐的官署,专管雅乐以外的音乐、歌舞的教习等演出事务。

C.致仕本义是将享受的禄位交还给君王,表示官员辞去官职或到规定年龄而离职。

D.历史上的“两京”有多种所指,文中则指明代永乐年间迁都以后的南北两处京城。

16.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2015年全国卷Ⅰ)

A.登进士第,又可称为进士及第,指科举时代经考试合格后录取成为进士。

B.兵部是古代“六部”之一,掌管全国武官选用和兵籍、军械、军令等事宜。

C.庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号,如高祖、太宗、钦宗。

D.太子指封建时代君主儿子中被确定继承君位的人,有时也可指其他儿子。

17.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(2015年全国卷Ⅱ)

A.古代男子有名有字,名是出生后不久父亲起的,字是二十岁举行冠礼后才起的。

B.谥号是古代帝王、大臣等死后,据其生平事迹评定的称号,如武帝、哀帝、炀帝。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝通常实行长子继承制,君位由最年长的儿子继承。

D.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷;“诣阙”既可指赴朝廷,又可指赴京都。

18.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是:()(2014年全国大纲卷)A.“解褐”指脱去平民穿着的粗布衣服,换上官员服饰,比喻开始进入仕途。

B.“南面”指担任大臣,因为古代坐北朝南为尊位,大臣朝见天子时立于南面。

C.“故事”有多种含义,也指一种文学体裁,文中用以表示旧日的典章制度。

D.《春秋》是儒家的经典,叙事简要,深寓褒贬,是我国现存最早的编年体史书。