高中历史 斯大林模式的确立

- 格式:ppt

- 大小:264.50 KB

- 文档页数:19

斯大林模式基本特征是高度中央集权的政治、经济、文化体制,表现为集中过多,管理过死,缺少动力和活力,使社会生活的各个方面陷入呆滞和僵化。

它是一定历史条件下的产物。

20—30年代的苏联,是世界上唯一的社会主义国家,必须独立自主地走出一条社会主义建设的道路。

应该说,苏联这个时期的建设成就是巨大的,但也出现过许多挫折和失误,已经建立起来的政治经济体制存在着不少缺陷和弊端。

本来,在俄国这样原先经济文化落后的国家进行社会主义建设,没有任何成功的经验可供借鉴,出现一些曲折和弊端是难以避免的,是不足为怪的。

可是,长期以来,苏联把自己走过的建设道路和它那一套政治经济体制凝固化、神圣化和普遍化了,把在特殊条件下的一些不完善的做法和片面的经验看作是尽善尽美的典范,于是“斯大林模式”遂成为一种僵化模式的代名词。

不但苏联本国被这个模式紧紧束缚,使国民经济中存在的许多问题长期得不到解决,而且凭借它的地位和影响,把这一模式推行到所有走上社会主义道路的国家,使这个模式原有的弊端更显得严重。

因此,冲破僵化模式,进行政治经济体制的改革,就成为社会主义国家普遍面临的现实而又紧迫的任务。

斯大林模式的形成,原因是多方面的。

国际环境的险恶,党内斗争的激烈,尤其是20—30年代苏联的党政领导和经济学界始终未能冲破对传统理论的教条式理解,都是极为重要的决定性的条件,致使联共(布)未能按照本国国情和实践中的新鲜经验,走出一条充满生机和活力的社会主义道路,反而使经济管理体制越来越趋于集中死板和僵化。

列宁逝世以后,布尔什维克党面临着两个突出的问题: 其一,随着国民经济恢复工作的基本完成,大规模经济建设的任务提上了日程,党必须提出如何领导全国人民进行社会主义建设的路线、方针和政策。

对此,党内发生了严重的意见分歧。

其二,列宁逝世不久,党内领袖地位空缺,谁能成为党的实际领袖,成为一个十分敏感的问题。

1924年以后联共(布)党内斗争之所以特别激烈,就是因为上述两个问题错综复杂地交织在一起。

“斯大林模式”的得与失[教材优化全析]一、优先发展重工业的方针(一)苏联的成立和斯大林领导地位的确立1.苏联的成立(1)时间:1922年12月30日。

(2)组成:俄罗斯,乌克兰,白俄罗斯和南高加索。

(3)全称:苏维埃社会主义共和国联盟。

2.斯大林领导地位的确立:1924年1月,列宁逝世,斯大林领导地位确立。

合作讨论我们所以采取新经济政策,就是因为它为社会主义事业服务。

当它不再为社会主义事业服务的时候,我们就把它抛开。

——斯大林1929年12月的一次讲话你怎么看待斯大林的这一观点?说明斯大林准备放弃新经济政策,而这一做法与后来高度集中的经济政治体制的形成存在着密切的关系,给苏联的经济政治带来了重大的影响。

(二)社会主义工业化的方针1.时间:1925年12月。

2.特点:优先发展重工业。

3.内容:采用高度集中的计划经济体制,由国家直接管理经济,组织和调节全国的产品生产、分配和流通;轻工业和农业必须为重工业服务。

工业化方针的实施,标志着新经济政策的终止。

(三)两个五年计划的实施1.“一五”计划(1)时间:1928~1932年。

(2)成就:建立了强大的重工业,作为对整个国民经济进行改造的基础。

共新建1500多家大型工业企业。

工业产值在工农业总产值的比重从48%上升到70%。

2.“二五”计划(1)时间:1933~1937年。

(2)成就:工业产量居欧洲第一位和世界第二位,成为世界工业强国。

(四)高度集中的计划经济体制的确立1.在苏联前两个五年计划的实施过程中,高度集中的计划经济体制确立了。

2.其特点是:国民经济发展计划由中央政府统一制订,然后从上到下,按部门或地区逐级下达计划指标,计划指标的内容无所不包,从资金来源、物资供应到产品的数量、品种、销售,都作了详细的规定。

这些大大小小的计划是指令性的,各行业、各地区都必须严格执行。

要点提炼苏联后来发展到15个加盟共和国,它们是:爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,白俄罗斯,乌克兰,摩尔多瓦,俄罗斯联邦,格鲁吉亚,亚美尼亚,阿塞拜疆,哈萨克,土库曼,乌兹别克,塔吉克,吉尔吉斯。

高中历史:斯大林模式的形成原因和特点

1.形成原因

(1)小生产占优势的社会经济结构,经济文化落后以及缺乏民主传统是其基本原因。

(2)过渡时期阶级斗争激烈、缺乏社会主义建设经验,恢复和发展国民经济对集中人力、物力和加强无产阶级专政的客观要求,帝国主义包围下险恶的国际环境以及战争的危机感,都是造成权力过分集中的重要的客观因素。

(3)封建专制、封建思想残余的存在则是个人迷信盛行及个人专断的社会文化基础。

(4)斯大林对党内斗争的错误处理方法及理论上的失误、思想方法的绝对化等,对高度集中的经济、政治体制的形成也有一定的影响。

2.特点

(1)经济上:实行高度集中的计划管理体制,用行政手段管理经济;片面发展重工业,牺牲农民利益以实现工业化;否定价值规律和市场机制的作用,限制商品货币关系;实行单一的公有制。

(2)政治上:实行高度集权的领导体制,党政不分,忽视民主法制,缺少群众监督,最后形成个人的高度集权。

第1 页共1 页。

斯大林模式-高考历史知识点

斯大林模式一、斯大林模式的形成过程“斯大林模式”是在实行工业化建设、进行农业集体化的过程中逐渐形成的。

1936年苏联新宪法的制定,标志着斯大林模式的形成。

⑴社会主义工业化建设

①1925年苏联提出了“社会主义工业化”方针,主张优先发展重工业。

②从1928年开始,苏联采取高度集中的计划经济体制,进行了两个五年计划的建设,使苏联成为一个世界工业强国。

⑵农业“全盘集体化”

①随着工业的发展,对粮食的需求日益增长,1926年苏联开始出现粮食供应困难。

斯大林认为,摆脱粮食困难的出路在于尽快把分散的农民组织到集体农庄。

②20世纪30年代初,在这样的推动和压力下,苏联各地出现集体化浪潮。

二、斯大林模式的在经济上的主要表现

它是一个高度集中的国家指令性计划模式。

实行单一的公有制;实行高度集中的经济管理体制;实行排斥市场的指令性计划经济;主要以行政手段管理经济。

三、斯大林模式在实践中的经验教训

资本主义世界在经济危机的阴云笼罩时,斯大林模式给苏联带来的是经济高速增长和人民生活水平的提高,它开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式,是苏联在进行社会主义建设中的探索和创新,这一模式在初期和战争时期曾发挥过积极作用。

但是,从长远看,斯大林模式影响了国民经济的平衡和持续发展,阻碍了劳动者。

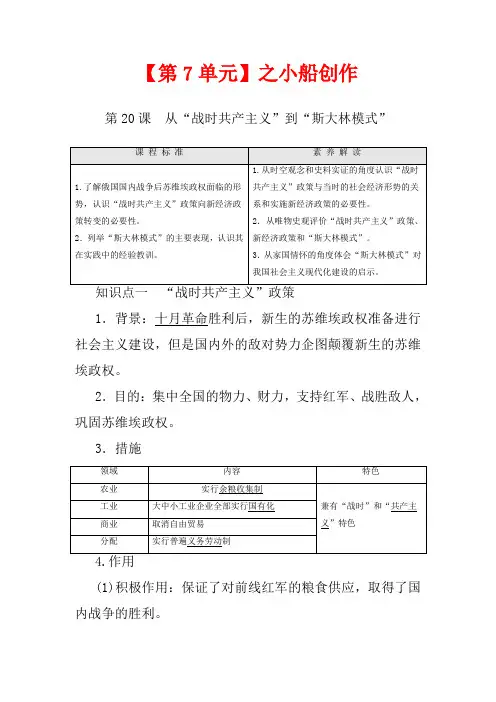

【第7单元】之小船创作第20课从“战时共产主义”到“斯大林模式”1.背景:十月革命胜利后,新生的苏维埃政权准备进行社会主义建设,但是国内外的敌对势力企图颠覆新生的苏维埃政权。

2.目的:集中全国的物力、财力,支持红军、战胜敌人,巩固苏维埃政权。

3.措施(1)积极作用:保证了对前线红军的粮食供应,取得了国内战争的胜利。

(2)消极作用:严重损害了农民的利益;国内战争结束后继续实施,引发了严重的经济和政治危机。

“战时共产主义”政策知识点二新经济政策1.背景:国内战争结束后,苏俄继续执行“战时共产主义”政策,引发了严重的经济和政治危机。

2.制定:1921年3月,俄共(布)第十次全国代表大会。

3.内容4.作用:提高了人民的生产积极性,促进了经济的迅速恢复,有利于稳定政治形势。

新经济政策不是走资本主义道路,在其中虽有允许资本主义发展的相关内容,但它主要是利用商品、货币和价值规律的作用发展生产力,是向社会主义过渡的正确途径,后因领导人的更换这一政策没有延续下去。

知识点三“斯大林模式”1.背景(1)1922年底,苏维埃社会主义共和国联盟正式成立。

(2)1924年,斯大林的领导地位逐步确立。

(3)新经济政策被逐渐取消。

2.措施(1)优先发展重工业,其资金来源是农业和轻工业。

(2)推行农业集体化运动,以摆脱粮食供应困难。

3.特点(1)实行单一的公有制和高度集中的计划经济。

(2)独立于资本主义世界市场之外的经济体系。

(3)开辟计划经济体制和新型的工业化模式。

4.评价(1)功绩①两个五年计划使苏联迅速实现了工业化。

②经济实力的迅速增长为后来反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

(2)弊端①片面发展重工业,导致农业和轻工业的长期滞后。

②向农民索取太多,压制了他们的生产积极性。

③长期执行计划指令,压制了地方和企业的积极性。

④计划经济体制的僵化成为以后苏联解体的一个重要原因。

“斯大林模式”两条途径:社会主义工业化和农业集体化。

三个影响:基本实现了工业化;奠定了战胜法西斯的物质基础;超越生产力发展水平,阻碍了经济发展。

第2讲“斯大林模式”和戈尔巴乔夫改革一、“斯大林模式”1.形成过程(1)工业化①条件:新经济政策促进了经济的恢复发展,为社会主义工业化打下了基础。

②目的:加强国防力量以维护民族独立,为社会主义建设提供强大的物质技术基础。

③过程:1925年,联共(布)十四大提出实现社会主义工业化的方针;1926年到1928年,改建、扩建、新建一大批企业;1928年到1932年,进行第一个五年计划;1933年到1937年,进行第二个五年计划。

④成就:到1937年,形成了比较齐全的工业体系;国民经济结构发生改变,工业在工农业总产值中的比重已达77.4%;工业总产值位居欧洲第一位、世界第二位。

⑤弊端:国民经济比例失调,重工业过重,轻工业过轻,农业落后;农民为工业化付出的代价过大等。

误区警示苏联的社会主义工业化方针是在特定的国内外背景下制定的,采取了优先发展重工业的途径,西方国家的工业化则经历了先轻工业、后重工业的发展道路。

(2)农业集体化(考试不做要求,略)。

2.标志:1936年《苏维埃社会主义共和国宪法》的通过。

3.内容(1)经济体制①特点:高度集中的国家指令性计划经济模式。

②表现:国家占有绝大部分的生产资料;排斥市场调节,通过指令性计划直接管理经济;优先发展重工业,尤其是军事工业。

③影响:一度推动了苏联社会生产力的迅速发展;从长远看,长期片面优先发展重工业,严重影响了农业、轻工业的发展;指令性计划压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了动力。

(2)政治体制①特点:权力的高度集中。

②影响:保证了党对新生政权的领导,一定程度上维系了政局的稳定。

同时,社会主义民主和法制遭到了严重破坏。

(3)思想文化体制①特点:高度集中。

②表现:对斯大林的个人崇拜成为社会风潮;用行政干预手段管理、控制学术文化领域。

③影响:思想理论单调划一,学术及艺术创作日趋单一,文化创造力受到极大压制。

4.特点:经济、政治与思想文化相互联系、相互渗透,形成一个严密的整体,对苏联的社会主义建设产生了深远的影响。

高中历史斯大林模式的得与失知识要点新课标人教版必修2课程标准列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

★主要表现:经济上——高度集权的政治体制;干部职务终身制;对领袖的个人崇拜。

政治上——优先发展重工业;用行政手段加快农业集体化;实行高度集中的计划经济体制★经验教训:制定政策时一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则;要从国情出发,坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展。

基础知识一、形成的原因1.外部受到资本主义国家的包围和战争威胁2.国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约的情况下形成的。

3.斯大林的个人因素二、形成过程1.优先发展重工业(1)背景:苏联的建立——1922年12月;列宁的逝世、斯大林领导地位的确立(2)社会主义工业化方针的提出——1925年12月,主张优先发展重工业(3)过程:一五计划(1928——1932)——由一个农业国变成了一个工业-农业国;二五计划——已经成为一个世界工业强国;三五计划——因卫国战争爆发而中断。

(4)结果——高度集中的计划经济体制得以确立2.农业集体化运动(1)背景:工业的需求;1926年,苏联开始出现粮食供应困难;斯大林的个人因素(2)〖评价农业集体化运动:积极意义——为苏联的工业化的实现提供了条件弊端——严重损害了农民的生产积极性;破坏了农业生产力,阻碍了苏联经济的发展〗3.斯大林模式的形成形成标志——1936年苏联宪法的颁布三、评价斯大林模式1.功绩:(1)国家工业化迅速实现;(2)为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础;(3)国民文化素质得到了提高;2.弊端:政治方面——(1)个人的高度专权;(2)对干部没有形成必要的监督;(3)对斯大林的个人崇拜盛行经济方面——(1)国民经济比例严重失调(2)高度集中的计划经济体制使企业经济效益低下(3)牺牲农民利益,挫伤他们生产积极性,造成苏联农业生产的长期停滞不前3.评价:斯大林模式开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式,是苏联在进行社会主义建设中的探索和创新。

学术观点:关于斯大林模式形成原因和确立的时间学术界比较一致的看法认为,斯大林模式的一些现象早在列宁时期甚至“战时共产主义”时期已经出现。

但对斯大林模式形成和确立的时间则有不同的认识:大多数学者认为,这一模式形成于第一至第二个五年计划(1928~1937年)时期即20年代末和30年代中期,并在40年代和50年代初期进一步固定化。

少数学者认为形成于列宁时期,指出苏联的政治体制早在20年代初列宁在世时(1923年以前)就基本形成了,到斯大林执政时则得到进一步巩固和完善。

关于1936年宪法与斯大林模式的关系,学术界有两种看法:多数学者认为1936年宪法是斯大林模式“确立”或“定型”的标志;个别学者则认为它是苏联体制“基本形成”的标志。

关于斯大林模式产生的原因。

中国学者大都认为,斯大林模式的成因可分为客观的历史原因和主观的历史原因两大类。

客观历史原因主要有国际环境、俄国国情、历史传统和党内斗争等。

主观历史因素有理论思想的影响和斯大林的个人品格等。

1/ 1。