西风带研究的重要意义

- 格式:pdf

- 大小:256.73 KB

- 文档页数:8

西风在不同海洋环境中的特点和作用是什么?一、西风的特点1. 自然现象的基础西风是一种常见的自然现象,特点是呈现出从地球高气压区流向低气压区的风向,主要由于地球旋转和地表温度差异引起。

西风通常在中纬度地区出现,对气候和环境有着重要的影响。

2. 持久稳定西风区域在地球的各个大洋中都存在,它们通常在30至60度纬度之间形成。

这些西风带具有长时间的持久性和相对稳定的风向特征,对大气循环和气候变化有着重要的影响。

3. 广泛覆盖西风在不同海洋环境中广泛存在,比如北大西洋、南大洋和印度洋等。

这些海洋环境中的西风带,不仅会对当地海域的气候和天气产生影响,还会对全球气候系统产生影响。

二、西风的作用1. 调节全球气候西风带是全球大气运动的重要组成部分,通过循环系统,西风对地球气候起到调节作用。

它通过输送热量、湿度和能量,对气候进行调控,使得不同地区的气温和降水量相对稳定,维护了地球的生态平衡。

2. 影响海洋循环西风带的风力和风向对海洋循环起着重要作用。

它们在海洋表面形成风暴和浪潮,产生涌浪等物理过程,促进了海洋流动和混合,对海洋生态系统的稳定性和物种分布有着重要影响。

3. 对经济和人类活动的影响由于西风带的存在,海上航行、渔业和海洋资源的开发受到它的影响。

西风的风向和风力对船只的导航和速度产生影响,对海上交通安全具有重要意义。

同时,渔业活动和海洋能源的开发也需要考虑到西风带的特点和作用。

4. 生态系统和生物多样性维持西风带对生物多样性的维持也具有重要作用。

它们为海洋生物提供了营养物质和生存环境,维持了海洋生态系统的平衡和稳定。

西风带的变化和异常现象可能对海洋生物的分布和繁殖产生重要影响。

5. 气候变化和环境保护随着全球气候变化的加剧,西风带的变化也将对人类社会和自然环境产生更大的影响。

因此,认识和研究西风带的特点和作用,对于准确预测天气变化、保护海洋生态环境和应对气候变化具有重要意义。

综上所述,西风在不同海洋环境中具有特点和作用。

西风是否会对气候模式产生影响?一、西风的定义和原理西风是在地球中纬度区域内形成的一种大气环流系统,由地球自转和纬度梯度造成的气流在纬度带状运动产生的。

西风带主要位于北半球的30-60°纬度和南半球的30-50°纬度之间,其主要特点是持续的风向西经,风力强劲。

二、西风对气候的影响1. 西风对大气层中能量的输送西风带是高空风和低空风的交汇区域,对大气层中的能量输送起到重要作用。

西风带的存在使得热带地区的热量能够通过气流的输送向高纬度地区传递,从而影响气候的分布。

2. 西风对降水的影响在西风带上,由于持续的风向来自西经,西风与暖湿气流相遇时会产生抬升作用,进而形成大范围的对流活动,导致降水。

尤其是在冬季,由于冷暖空气的交汇,西风带上会形成大范围的降水带,对气候产生重要影响。

3. 西风对风向风速的影响西风带上的风速较高,这种强劲的风速会对气候产生直接影响。

在海洋上,西风带的强劲风速会形成大量波浪,对海洋生态系统产生重要影响。

在陆地上,西风带带来的强风也会影响农作物的生长和人们的生活。

三、西风的变动及其影响1. 西风带的变动与气候变化随着气候变化,西风带的定位和强度也会发生变化。

西风带的南北漂移将导致气候带的变动,对生态系统和农作物的适应产生影响。

2. 西风的季节变化在季节变化过程中,西风带也会有季风的影响。

季风气候的形成与冷暖空气交汇产生的西风带有着密切关系。

季风对气候和人们的生活产生重要影响。

3. 西风对海洋气候的调节西风对海洋气候的调节起到重要作用,特别是在大洋洋面的海域中。

西风的变化会直接影响海洋混合层的形成和海洋环流的变动,进而影响海洋生态系统和气候变化。

结语:西风作为一种重要的大气环流系统,对气候模式产生着重要的影响。

在气候变化背景下,进一步研究西风的变动和其对气候的影响,有助于我们更好地理解气候变化的机制,为气候预测和应对气候变化提供科学依据。

西风是否会对地球的动力学和板块构造产生影响?一、西风对地球动力学的影响1. 气候变化:西风带是全球环流系统中的主要组成部分,它影响着气候的分布与变化。

西风的存在使得不同纬度的空气产生明显的相互作用,形成了热带、温带和极地气候带。

西风带的位置和强度对全球气候的变化有着至关重要的影响。

2. 气象灾害:由于西风带是气旋和锋面生成的区域,因此它也是气象灾害频发的地区。

例如,暴风雨、飓风等极端天气现象在这一带发生频繁。

这些灾害对人类生活和经济发展造成了严重影响,因此对西风带的研究具有重要意义。

3. 海洋环流:西风带与大洋之间存在着密切的相互作用。

西风可以改变海洋表面的风场,从而影响洋流和海洋环流系统。

这对海洋生态系统和气候变化具有重要意义,因为海洋是地球上最大的碳汇之一。

二、西风对板块构造的影响1. 山脉的形成:西风带的存在使得大气中的水汽被携带到高纬度地区,进而形成了降水,这是形成高山地区的关键因素之一。

西风带中的大气运动也会改变地球表面的压强分布,进而影响地壳的运动和地质构造的形成。

2. 地壳板块的活动:西风带与地壳板块的运动之间存在着密切的联系。

当西风带的强度变化时,它会对板块之间的构造活动产生影响。

特别是在板块边界附近,西风的动力作用会加剧地壳的应力分布,从而促进断层的滑动和地震的发生。

三、结语通过上述介绍可见,西风确实对地球的动力学和板块构造产生着较为重要的影响。

它不仅影响着地球的气候分布和变化,还与地壳板块的活动密切相关。

然而,目前对于西风带的研究还存在一些不足,需要进一步深入的科学探索。

希望未来的研究能够揭示出更多有关西风带与地球动力学、板块构造之间关系的奥秘,为人类认识地球系统的运行机制提供更多的科学依据。

西风与气候变化和全球变暖之间是否有关联?一、西风的形成与气候变化西风,指在地球大气环流中由30°纬线附近的高气压气旋朝地表低压气旋方向吹拂而成的气流。

它是地球大气环流中重要的气候现象之一,对气候形成和变化起着重要的影响。

1. 西风的形成机制西风主要是由于赤道附近的高温气体上升后向两极方向流动,形成了大气环流系统中的赤道反气旋和两极气旋。

在此过程中,地球旋转导致气体流动的向东偏转,形成了西风带。

2. 西风对气候的影响西风带是世界上很多地区的划分分界线,对气候的分布和变化起着重要作用。

例如,西风带对于北半球的季风气候以及南半球的洋流产生了显著影响。

3. 西风对气候变化的响应西风带的位置和强度受多种因素影响,如太阳辐射、大气压力差异、地表温度等。

因此,西风带的变化与气候变化密切相关,能够作为气候变化的指标之一。

二、全球变暖与西风的关系全球变暖,指的是由于人类活动导致的大气温室气体增加,进而引起地球平均气温上升的现象。

全球变暖对地球的生态系统、极端天气事件等产生了深远的影响,而西风在这个过程中也发挥着重要的作用。

1. 全球变暖对西风的影响全球变暖导致了地球的能量失衡,温度差异减小,从而影响了西风带位置和强度。

研究表明,随着地球平均气温的上升,西风带逐渐向两极偏移,强度也有所减弱。

这种变化对气候系统的稳定性产生了重大影响。

2. 西风变化对全球变暖的反馈随着全球变暖的进一步发展,西风变化将对全球气候产生反馈效应。

例如,西风带位置的改变会影响季风气候区域的降水分布,进而影响农业生产和生态系统的稳定性。

西风带强度的减弱可能导致海洋循环变化,影响全球洋流和海洋生态系统。

三、西风与气候变化研究的意义和前景1. 加深对气候变化机制的理解通过研究西风与气候变化的关联,可以更深入地认识全球气候系统的复杂性和变化机制,为预测和应对气候变化提供科学依据。

2. 多领域合作的重要性西风与气候变化问题的研究需要多领域、多学科的专家共同合作,匹配理论研究和实验验证,才能更好地揭示其内在关联和作用机制。

【初中地理】初一地理知识点总结之拉尼娜现象(2)【—第一天地理总结之拉尼娜现象(2)】,风带加强对中国的影响原因如下:3.风带对中国的影响(1)西风带。

西风带对中国造成的影响主要来自两个方向:一个是对北方来自西伯利亚的强冷空气起到了推波助澜的作用。

冷空气团是从极地方向过来的,冷气团比较寒冷,冷空气强度比较强,因为北冰洋的蒸发作用小,空气极为干燥,以大风、降温过程为主,不会出现大范围的降雪,以前对我国造成影响最大、我们印象最深的就是这股冷空气。

今年主要受北方气团影响的东北降雪量就很少,跟过去持平。

二是从西路过来的,这是我们很少关注的,但它借助西风带加强从冰岛大西洋沿途过来,经过欧洲地中海横扫整个亚欧大陆,由于来自较湿润的大西洋,这股冷空气带来了大量的降雪。

事实证明了这一点,今年因为这股强冷湿空气,巴格达这种极度干旱的地方降了百年以来第一次雪,中亚地区,特别是阿富汗山区积雪超过两米。

甘肃这种比较干旱的地方今年降雪量超过常年的两倍,为60年之最。

多有趣,我们天上下的雪竟然来自大西洋的海水。

(2)信风带。

由于太阳直射点向南移动,信风带过去对中国几乎没有影响。

然而,由于拉尼娜现象的加强和青藏高原对西风带的阻挡,以及气团逐渐加热和增湿转移到喜马拉雅山南翼,中国南方受到来自印度洋的大量暖湿气流的影响,导致云贵高原的气温甚至高于全年。

(3)共同影响。

由于太平洋上的副高减弱,因而南北两股冷空气可以长驱直入中国内陆,信风带来的暖湿气流控制南方,像深圳这段时间湿度都高达90%。

过去北方的冷空气南下就单一的控制全国,全国都是寒冷干燥,但今年拉尼娜引导着信风带来大量水汽,同北方干燥寒冷的气团在长江中下游地区交汇,从而形成了大范围的暴雪。

降雪同降雨的原理一样,现在温度一上升就下大雨,甚至暴雨。

从影响范围看,灾害程度从东向西递减,沿海省份影响较小,可见水汽主要来自印度洋而非太平洋,信风影响巨大。

结论:拉尼娜现象对中国的影响应来自西风带初三、信风区、信风区和三个风区。

高二地理气压带风带知识点地理气压带和风带是地球大气环流的重要组成部分,对地球上的天气和气候形成与变化有着重要影响。

本文将对高二地理气压带风带的相关知识点进行介绍和分析。

一、地理气压带的形成与特点地球自赤道向两极方向,呈现出不同的气压分布,共有五个地理气压带。

分别是赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带、极地高压带和赤道高压带。

每个气压带的形成与地球自转和纬度相关,具有以下特点:1. 赤道低压带:位于赤道附近,气压较低,因为热带地区辐射日照强,造成空气上升,形成对流,带来高温和多雨的天气。

2. 副热带高压带:位于赤道低压带和副极地低压带之间,气压相对较高,因为热带辐射加热导致空气下沉,形成沉降带,天气晴朗且干燥。

3. 副极地低压带:位于副热带高压带和极地高压带之间,气压较低,因为极地附近空气冷却下沉,形成冷涡带,带来湿润的天气。

4. 极地高压带:位于北极和南极附近,气压相对较高,因为极地地区冰川环绕,冷空气下沉,形成高压带,天气干燥且寒冷。

5. 赤道高压带:位于赤道附近,气压相对较高,因赤道往两极水平温度差异大,造成空气下沉,形成高压带,天气晴朗且炎热。

二、风带的形成与特点地理气压带的不同压力分布导致了风的形成与环流,形成了一系列的风带。

主要有东风带、信风带、西风带和反信风带。

每个风带都具有独特的特点:1. 东风带:位于赤道低压带和副热带高压带之间,主要吹向西方,由于热带地区辐射加热,空气上升,形成对流,产生东风,带来暖湿空气。

2. 信风带:位于副热带高压带和副极地低压带之间,主要吹向赤道方向,由于热带地区的热带高压和副极地低压的相互作用,形成信风带,风向一般为东北。

3. 西风带:位于副极地低压带和赤道高压带之间,主要吹向东方,由于从高压区流向低压区,受到地球自转的影响,呈现出西风带,风向一般为西北。

4. 反信风带:位于赤道高压带和副热带高压带之间,主要吹向赤道方向,由于高压带和低压带相互作用,形成反信风带,风向一般为西南。

西风能对航行和航空产生什么影响?一、西风带给航行和航空的好处西风是指从东向西吹向地球各个地区的气流。

由于地球自转和大气细胞循环的影响,西风主要存在于中纬度地区。

它对航行和航空产生了许多积极的影响。

1. 利于远洋航行西风吹拂着大洋上的船只,给予了它们前进的动力。

由于西风常常维持稳定的方向和速度,航行者能够更好地利用这一优势,选择合适的航线,安全地穿过广阔的海洋。

航行者可以利用西风带来的助力,减少燃料消耗,提高航速,缩短航程,降低航行风险。

2. 促进航空运输西风在航空领域同样发挥着重要的作用。

飞机的飞行速度受到气流的影响,而西风的存在使得往西飞行的飞机能够获得额外的推力,提高飞行速度,节省燃料。

航空公司通常会借助西风风向和速度的变化,调整飞行计划,选择最佳航线,提高运输效率,为乘客提供更好的服务。

二、西风对航行和航空的挑战虽然西风带来了航行和航空的诸多好处,但它也带来了一些挑战,需要船只和飞机制定适应措施。

1. 风浪和气象变化西风经常带来强大的风力,大洋上会形成巨大的风浪。

对于船只而言,这意味着需要更强大的船体和稳定的舵控系统,以应对海上的风浪。

对于飞机而言,可能会面临气象变化的挑战,需要准确预测和及时调整飞行计划,确保飞行安全。

2. 历经西风带的航线选择西风带在不同季节和经纬度会有不同的位置和特点,航行者和航空公司需要根据具体情况选择最佳航线。

考虑到西风的变化,他们需要及时获取天气和风向预报,做出合理的航线调整,避免不必要的延误和风险。

三、西风带来的未来发展机遇随着航行和航空技术的不断发展,西风也为这些行业带来了新的机遇。

1. 利用风能进行能源转换西风带给予的能量可以被利用来进行风能转换。

在海上,利用西风带来的海风,进行风能发电,可实现可持续能源的利用,为国家发展提供清洁能源。

在陆地上,可以利用西风发展风能发电场,促进绿色发展。

2. 优化高空飞行路径随着航空技术的不断进步,人们正在研究如何更好地利用西风,优化高空飞行路径。

科学认知西风带作者:赵桂香来源:《科学之友》2022年第04期西风带,又称暴风圈、盛行西风带,位于南北半球的中纬度35°~65°,由于该区域空气常年自西向东运动而得名。

西风带的形成与地球自转密不可分,中纬度气流向极地输送,原本应该是北半球为南风,南半球为北风,但由于地球自转产生的偏向力作用于其前进方向的右侧,使得南风变成了西南风,而北风则变成了西北风。

西风带在对流层中上部和平流层下部最为明显,而在地表附近,则是南半球更为明显。

另外,该区域还极易形成温带气旋,常常是一个气旋尚未“结束使命”,另一个气旋已经“登场”。

西风是西风带的盛行风,风力强劲且持久,尤其在对流层高层300百帕以上,常常达到40~50米/秒,甚至60米/秒以上。

海洋上风浪更大,陆地迎风坡地带则温和多雨。

西风带的环流特征对中、高纬度的天气具有重要意义,一般分为两大类:一是纬向环流型,其特点为中高纬度以平直西风为主,多短波槽活动,造成下游多阴雨天气,但不易产生寒潮。

二是经向环流型,中高纬度常形成南北跨度较大的深厚高空槽,槽前后冷暖空气交汇剧烈,极易产生大范围雨雪、大风、强降温等恶劣天气。

西風带可借极地冷空气之手,促使中纬度短波槽形成发展。

多数时候,影响我国的冷空气来自高纬地区,常常先在贝加尔湖以西或西侧堆积,在冷空气逐步向南侵袭的过程中,使得中纬度西风带上的等压面下降,形成阶梯槽或一个又一个的短波槽,这些短波槽后的冷空气与槽前的西南暖湿气流不断交汇,造成持续的阴雨天气。

西风带可与中低纬度系统相互作用,带来大范围降水、降温。

西风带中的短波槽,在东移过程中,由于极地冷空气的不断补充、西南暖湿气流的不断输送,常常与高原槽或南支槽合并加深为西风槽,环流经向度加大,冷暖空气在河套地区到华北地区强烈交汇,造成大范围降水。

由于环流经向度大、槽后冷空气势力强且地面往往有锋面形成,因此,降水过后,还会有大风、剧烈降温等天气。

西风带可与海上系统相互作用,带来狂风暴雨。

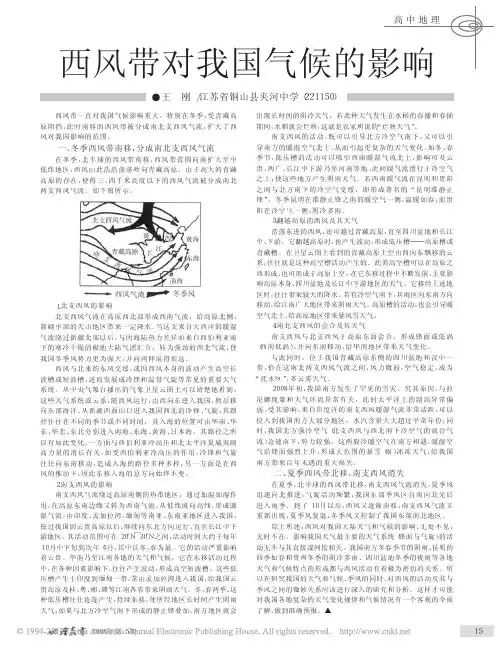

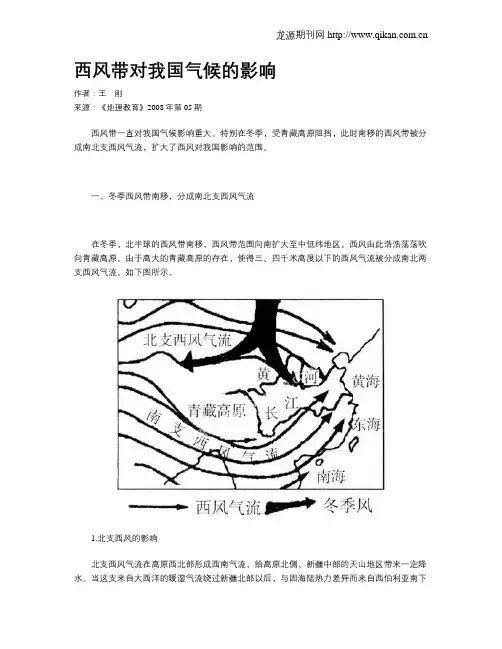

西风带对我国气候的影响作者:王刚来源:《地理教育》2008年第05期西风带一直对我国气候影响重大。

特别在冬季,受青藏高原阻挡,此时南移的西风带被分成南北支西风气流,扩大了西风对我国影响的范围。

一、冬季西风带南移,分成南北支西风气流在冬季,北半球的西风带南移,西风带范围向南扩大至中低纬地区,西风由此浩浩荡荡吹向青藏高原。

由于高大的青藏高原的存在,使得三、四千米高度以下的西风气流被分成南北两支西风气流。

如下图所示。

1.北支西风的影响北支西风气流在高原西北部形成西南气流,给高原北侧、新疆中部的天山地区带来一定降水。

当这支来自大西洋的暖湿气流绕过新疆北部以后,与因海陆热力差异而来自西伯利亚南下的寒冷干燥的极地大陆气团汇合,转为强劲的西北气流,使我国冬季风势力更为强大,并向南伸展得很远。

西风与北来的东风交绥,或因西风本身的波动产生高空长波槽或短波槽,进而发展成冷锋和温带气旋等常见的重要天气系统。

从中央气象台播出的气象卫星云图上可以清楚地看到,这些天气系统或云系,随西风运行,由西向东进入我国,然后移向东部海洋。

从新疆西面山口进入我国西北的冷锋、气旋,其路径往往在不同的季节或不同时间,其入海的位置可由华南、华东、华北、东北分别进入南海、东海、黄海、日本海。

其路径之所以有如此变化,一方面与西伯利亚冷高压和北太平洋夏威夷副高力量的消长有关,如受西伯利亚冷高压的作用,冷锋和气旋往往向东南移动,造成入海的路径多种多样;另一方面是在西风的推动下,因此东移入海的总方向始终不变。

2.南支西风的影响南支西风气流绕过高原南侧的热带地区,通过加温加湿作用,在高原东南边缘又转为西南气流,从低纬流向高纬,形成暖湿气流,由印度、孟加拉湾、缅甸等南亚、东南亚地区进入我国,掠过我国的云贵高原以后,继续向东北方向运行,直至长江中下游地区。

其活动范围可在20°N~30°N之间,活动时间大约于每年10月中下旬到次年6月,其中以冬、春为最。

西风在人类历史中的地位和重要性是什么?一、西风的自然特点及对人类生活的影响西风是指从西向东吹的风,是地球大气环流系统中的基本要素之一。

西风的形成与地球的自转和地球表面的不均匀加热有关。

它在人类历史中扮演着重要的角色,对人类的生活、交通和农业等方面产生了深远的影响。

1. 西风的形成与大气环流的关系大气环流是地球上气候变化的重要原因之一,而西风是大气环流的重要组成部分。

西风带是指位于赤道以北和赤道以南的中纬度地区的一段气流。

在地球自转的作用下,东部的大陆和海洋受到更多的辐射,温暖上升的气流形成气旋,而西部的大陆和海洋则相对冷却,形成反气旋。

这种气旋和反气旋的相互作用产生了气流,也就是我们所说的西风。

2. 西风对人类交通的促进西风作为一种大气环流,对人类交通具有重要意义。

古代的航海者利用西风带从西向东航行,加快了航行的速度。

例如,15世纪的大航海时代中,欧洲的航海家们就利用了西风带的风势,成功航行到美洲和非洲等地,开启了新的航海时代。

而到了现代,航空飞行也受益于西风带的风势,使得长途飞行变得更为经济和高效。

3. 西风对农业的影响西风在农业方面也发挥着重要的作用。

西风带的风势能够影响植物的传粉和种子的传播,进而影响农作物的生长和扩散。

西风带的风势加速了植物花粉的传播,有利于植物的繁殖和果实的结实。

同时,西风带上的气流也有助于将农作物的种子扩散到更广的地区。

二、西风在历史文化中的象征意义除了对人类生活产生的直接影响外,西风还在历史文化中具有一定的象征意义。

1. 西风的诗意和浪漫西风给人以诗意和浪漫的感觉,常常被用来形容文学作品中的悲伤、思乡和离别。

例如,中国古代的诗人李白便写下了脍炙人口的《静夜思》,其中“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡”一诗中,就有“故乡”在西风带的远方的联想。

2. 西风的文化交流和融合西风带横贯亚欧大陆,连接了不同地区和文化之间的交流和融合。

在古代,丝绸之路的开辟和繁荣就与西风带的存在密切相关。

西风是否在农业和渔业中有重要用途?一、西风在农业中的重要用途西风作为一种天气现象,对农业产生着重要影响。

以下是西风在农业中的几个重要用途。

1. 降雨调控:西风常常带来降水,对于农业来说,降雨是极为重要的因素之一。

西风通过带来雨水,滋润着田地,为农作物的生长提供了必要的水源。

无雨的地区,农业就无法开展,因此,西风在农业中的降雨调控作用不可忽视。

2. 气温调节:西风常常伴随着气温的调节作用。

在农业中,气温的变化对于作物的生长有着重要的影响。

适宜的气温能够促进作物的开花结果和生长发育,而过高或过低的气温则会影响作物的生长,甚至造成损失。

而西风带来的温度调节作用,为农业提供了一个相对稳定的气候环境,有助于提高农作物的产量和质量。

3. 农业灾害预警:西风在农业生产中还起到了农业灾害预警的作用。

在西风的吹拂下,农民能够通过观察云层、气象等现象来预测天气变化,及时采取措施应对可能发生的农业灾害,减少损失,保障农作物的安全。

二、西风在渔业中的重要用途西风对渔业也有着重要的影响,以下是西风在渔业中的几个重要用途。

1. 海洋生态系统调控:西风在海洋中的传播能够影响海洋水流的动态,阻止富营养物质的堆积,保持海洋生态系统的平衡。

海洋中的悬浮颗粒物随着西风的运动,形成了适宜生物生存的环境,为渔业资源的繁殖提供了有利条件。

2. 渔业航行助力:西风对于渔业的航行具有重要的助力作用。

渔船在捕捞过程中需要利用风力进行航行,西风的存在为渔业人员提供了一个方便快捷的交通方式,提高了渔业捕捞效率。

3. 渔场资源分布:西风还影响着渔场资源的分布。

在西风的影响下,海洋中的水流和温度分布会发生变化,这对于渔业资源的分布具有重要的影响。

温暖的海洋环境有助于渔业资源的繁殖和生长,而寒冷的海洋环境则可能导致渔业资源的减少。

因此,通过研究西风的运动规律,可以更好地预测和规划渔场资源的分布。

综上所述,西风在农业和渔业中都具有重要的用途。

对于农业来说,西风在降雨调控、气温调节和农业灾害预警等方面发挥着关键作用;对于渔业来说,西风在海洋生态系统调控、渔业航行助力和渔场资源分布等方面起到了重要的影响。

西风对大气环流有什么贡献?一、西风的形成与特点(300-500字)西风是指从西向东吹拂的风流,在地球中纬度北侧和南侧都存在,并且它在北半球与南半球之间的边界处形成了一个西风带。

西风的形成主要是由地球自转引起的科里奥利力和大气系统的动力影响共同作用的结果。

西风风向持续不变,风速较大,且常常与高空急流相呼应,因此其具有对大气环流产生重要影响的特点。

二、西风对全球大气环流的贡献(300-500字)1. 促进空气的混合与传输西风带的存在促使了大气中不同纬度、不同地区的空气进行混合和交流。

由于地球自转速度的不同,位于高纬度的空气速度较低,而位于低纬度的空气速度较快。

当这两种气流相遇时,快速的西风会吹散和混合高纬度和低纬度地区的空气,使得热量和水汽能够更加迅速地在大气中传输,从而影响到全球大气循环。

2. 带来温暖与湿润的气团西风带带来的气团往往具有较高的温度和湿度,对于上层大气中的水汽含量和热能分布起着重要的调节作用。

当西风带的气团与其他气团相遇时,会发生冷热空气的交互作用,形成不断变化的天气现象,如冷锋、暖锋等。

这种交互作用促使着水汽的凝结和释放,进一步影响着降水和气温分布。

3. 影响全球气候变化西风带的存在对地球气候变化具有重要影响。

在地球历史上,由于地轴倾斜角度和地球自转速度的变化,西风带的位置也会发生相应的变动,从而导致气候的演变。

例如,在冰期时期,西风带会南移,导致高纬度地区的冷空气和寒潮活动增加,气温明显下降;而在暖期时期,西风带则会北移,使得高纬度地区温暖湿润,气温上升。

三、结语(50-100字)通过对西风对大气环流的贡献的科普介绍,我们了解到西风的存在对于气候的调节和变化起着重要作用。

西风带的形成和运动使得大气中的热量、水汽和气流能够更加有效地相互交换、传输,进而影响到天气的变化和气候的形成。

我们需要进一步深入研究和了解西风对大气环流的影响,以更好地应对气候变化和天气灾害的挑战。

西风对水体的流动和水生生物活动有何影响?一、西风的作用西风是指地球表面上赤道附近的大气环流,它的形成是由于地球自转引起的空气的相对转向。

这种气流在水体上形成了一种特殊的动力效应,对水体的流动和水生生物活动产生着重要影响。

1. 西风的持续吹拂能够改变水面温度分布。

由于西风的存在,水面上的热量分布不均匀,形成了温度梯度。

这种梯度会影响水的密度和热量传递速率。

在海洋生态系统中,温度是影响生物分布和物种丰度的重要因素之一。

2. 西风能够引起海浪和涌浪。

当强劲的西风吹过海洋表面时,会产生海浪和涌浪。

海浪和涌浪是水体流动的一种形式,它们能够将水体中的养分和生物逐渐分散到更广阔的范围。

3. 西风的风速和方向变化,直接影响水体的流动速度和方向。

西风的强弱和方向的改变,能够改变水体的流动轨迹和速度,从而对水生生物的迁移、寄生和捕食等行为产生重要影响。

比如,一些洄游鱼类会利用西风带来的水流往返迁徙。

二、西风对水生生物活动的影响1. 水流速度和方向的改变对水生生物的影响巨大。

水流的快慢和方向的变化不仅会影响水生生物的摄食和寄生,还会影响它们的生长和繁殖。

特定的水流条件能够提供适宜的生境,从而影响着水生生物的分布和数量。

2. 西风带来的营养物质和废物对水生生物的生长和繁殖具有重要作用。

海洋中的浮游植物和浮游动物往往依赖海水中的营养物质进行生长繁殖。

而西风将大量的营养物质和废物从更深的水层混合到表层水体,为海洋生物提供了更丰富的食物来源。

3. 西风引起的海浪和涌浪对水生生物的影响较大。

海浪和涌浪不仅会改变水体中的溶解氧和二氧化碳的含量,还会对浮游植物和浮游动物的摄食和滤食造成影响。

此外,海浪和涌浪的作用还会改变水中的光照条件,进而影响光合作用的进行和生物的生长繁殖。

4. 西风引起的水流动力效应对水生生物的行为和迁徙产生影响。

有些水生生物的迁徙和繁殖行为会受到水流动力效应的控制。

西风带来的水流变化会影响鱼类的迁徙路径和捕食行为,同时也会影响浮游生物的扩散和聚集。

西风与天体测量和航天探索有什么关系?一、西风如何影响天体测量?西风是指地球大气层中的一种气流,它主要分布在地球纬度较高的地区,尤其是赤道附近的高纬度地区。

在测量天体时,西风会对天体光线的传播产生影响。

1. 天体测量是利用光学仪器观测天体,获取其位置、运动、亮度等信息。

然而,由于大气层中湍流和折射的存在,天体光线在传播过程中会发生偏折和散射,导致测量误差增大。

2. 西风所带来的湍流会在大气层中形成一系列不规则的涡旋,称为空气湍流。

这些湍流会导致天体光线的传播路径发生弯曲,使得观测者观测到的天体位置产生偏移。

3. 西风还会导致大气层中的折射率发生变化,使得天体光线在经过大气层时发生折射。

折射会导致天体在地球上的位置发生偏移,进而影响测量结果的准确性。

二、西风如何推动航天探索?航天探索是指人类对宇宙空间的探索和利用,西风在航天探索中发挥着重要的作用。

1. 西风在大气圈层中形成的环流系统,为航空器的飞行提供了有利的条件。

高空的西风常常呈现高速的流动,可以被有效利用来加快航天器的速度。

利用西风作为助推力量,可以减少燃料消耗,提高航天探索的效率。

2. 西风还可以作为航天器的导航工具。

通过对西风的观测和测量,可以确定航天器在大气中的运动轨迹和速度。

这些信息对于计算航天器的航向和飞行时间至关重要,是导航系统的重要依据。

3. 西风的研究对于预测天气和气象条件也有重要的意义。

在航天探索中,天气状况是影响发射计划和轨道选择的因素之一。

通过对西风的观测和分析,可以提前预测风向和风速的变化,为航天活动提供可靠的气象预报。

总结:西风与天体测量和航天探索密切相关。

在天体测量中,西风会对天体光线的传播产生影响,增加测量误差;而在航天探索中,西风则为航空器的飞行提供助推力量,同时也为航天器的导航和气象预报提供重要依据。

因此,深入研究西风的特性和变化规律,对于提高天体测量的准确性和航天探索的效率都具有重要意义。

一、西风带的形成西风带泛指行星风带中中纬度盛行的西风,近50年的大气探测资料表明西风带主要在高空表现明显,且显著存在两个风速核心,其分别位于30~40N的副热带-中纬度地区以及60N 附近的中高纬度地区,两支急流因所处的纬度特征而分别被成为副热带急流以及极锋急流,他们是西风带高空结构的重要组成部分,但想要理解他们的形成则需要对三圈环流体系有一个详尽的了解。

赤道附近,因为太阳高度角常年偏大的缘故,接受到的热量为全球之最,由于相对热的气团会上升,所以赤道附近拥有常年最为恒定的抬升气流。

强烈的抬升气流降低了地面的气压,由此赤道低压带形成,而低压带对周围气流有拉扯作用,由此构成的上升气流反过来加强了抬升气流,从而构成一个循环。

反过来,极地因为常年接受到的太阳辐射异常少,空气相对于其他地方来说要冷得多,由此形成的冷气团在下沉过程中构成了极地高空的冷性低压(极涡)。

低压产生的风场强迫又使得周围的空气从高空流入而后下沉并构成循环。

赤道附近,上升的气流在高空形成质量堆积高压,同时等压面的因气流的上升而抬高。

而在极地地区,底层因下沉气流而形成冷性高压,不过有研究表明这种高压的强度相当弱,甚至出现气旋性旋转。

由此,赤道附近气压层的升高和极地气压层的降低导致了经向气压负梯度的出现,如果空气此时的运动是准地砖的,那么必然出现大片的西峰区。

但事实上,由于科里奥利力参数f=2Ωsinφ在低纬度极小,所以赤道-低纬度地区的风是非地转的,一般高空气流以SWS的形势出现。

而到了30N附近的副热带地区,地转参数量级可以与气压梯度比拟时,风向将转为地转西风,西风带即从这里开端。

但30N附近的高空仅仅存在质量堆积是不行的,必须有一个流出存在——这个流出,按照观测,几乎完全以向地面的流出体现。

在副热带地区下沉的气流是近似绝热的,下沉增压的结果就是中下对流层出现异常干暖的气团,同时下沉气流在近地面的堆积会形成干暖的高压,也即副热带高压。

反过来再看中纬度地区,底层由极地向外流出的空气在高纬度地区因科里奥力的因素而呈现偏东风,这就是极地东风带,而在60N的南侧则充斥着因副热带高压而形成的偏南气流,两股气流在60N附近相会形成辐合,同时具有相当显著的经向温度梯度,于是,锋面形成——这种锋面一般统称极锋。

西风带研究的重要意义屈文军,张小曳,王丹,沈振兴,梅凡民,程燕,严立文(中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安710075)摘要:西风带作为北大西洋气候区和东亚季风气候区之间的联系纽带,对东亚季风气候和西风带气候具有重要影响,西风带在一定意义上控制着东亚季风的北界。

西风环流与青藏高原相互作用,对亚洲季风区气候乃至全球气候都有极其深刻的影响。

西风环流在冰期-间冰期旋回中的位置、强度的剧烈变化对东亚季风气候和全球气候影响显著,对季风降水、西风带降水时空分布及亚洲粉尘活动和黄土形成、堆积等都有非常重要的意义。

关键词:西风环流;东亚季风;亚洲粉尘中图分类号:P932文献标识码:A文章编号:0256-1492(2004)01-0125-08中国地处全球大气环流若干重要分支的相互作用区,气候主要受热带)亚热带太平洋夏季风(东南季风)、穿越赤道的印度洋季风(西南季风)、来自西伯利亚的冬季风和西风带及其相互作用的控制[1]。

目前对于东亚季风、西南季风的研究程度已经很高,同时对于越赤道索马里急流对西南季风的作用及其引起的降水的时空变化也已经有很详细的研究。

安芷生、Kutzbach等[2]的研究表明,随着青藏高原的阶段性隆升和北半球冰盖的扩张,东亚季风不断增强并且变率增加。

中国第四纪以来黄土沉积气候记录的研究表明,在116M aBP前后和018~ 016MaBP东亚季风气候发生了两次气候转型事件[3)5]。

但是,在这个漫长的地质演化过程中,伴随着青藏高原的隆升和北半球冰盖的历史演变,西风带大气环流是如何变化的,西风环流与亚洲季风区气候是怎样相互作用的,关于这些问题目前的研究还比较欠缺。

同时,西风带年际变化及更长尺度变化对中国的气候尤其是降水有何影响,新疆和亚洲内陆西风区气候变化的水-热组合特点如何,这些重要问题,应当引起相关学科研究者的足够重视。

1西风带是北大西洋气候区和东亚季风气候区的联系纽带西风带处于极地和北大西洋地区与东亚季风区之间。

根据黄土高原的黄土及青藏高原的冰心和湖基金项目:国家重点基础发展研究规划项目(G2000048703);中国科学院重大方向项目(KZCX2-305)作者简介:屈文军(1973)),男,博士研究生,从事第四纪地质学和大气环境研究,E-mail:quw j@mai 收稿日期:2003-04-20;改回日期:2003-11-19.文凤英编辑泊沉积等的研究,东亚季风区末次冰期的气候与北大西洋地区一样具有多变性和不稳定性,H einrich 事件和D-O旋回在东亚季风区也有反映[6)10]。

北大西洋气候区和东亚季风区气候变化的相似性,证明东亚季风气候的变化强烈地受北半球高纬地区(即北大西洋气候区)气候变化的影响。

众所周知,亚洲冬季风起源于西伯利亚(冷)高压。

根据全球环流模式(GCM模型)的模拟结果,青藏高原的隆升决定了西伯利亚高压的形成[11)12],而北半球高纬度冰盖的形成和扩张则更加强了西伯利亚的高压[13]。

受北半球冰量和冷高压控制的北半球高纬地区气候变化可能以西风带为纽带对东亚季风气候产生深远的影响。

Porter、安芷生等曾用气候的遥相关来解释北大西洋与东亚季风气候记录的相似性,认为东亚季风气候通过西风带以及西伯利亚高压等相关气压系统与极地、北大西洋气候系统遥相关[7]。

西风带作为北大西洋气候区和东亚季风区的纽带,对其沉积记录、演变历史的研究可反映北大西洋地区与东亚季风区气候变化的关系和气候相互作用的机制,这对全球气候变化机制研究有特殊意义。

2西风带研究对冰期-间冰期旋回气候变化研究具有重要意义高空西风急流是北半球中纬度地区大气环流的一个重要特征,它标志着冷暖气团交汇的边界同时控制着移动性风暴系统的路径[14]。

西风急流在冰期和间冰期的强度和位置有很大变化,对于东亚季风区的气温和降水以至于对北半球及全球气候变化都有重大影响[15)16]。

根据对末次冰期极盛期(LGM)的研究[14],全2004年2月海洋地质与第四纪地质V ol.24,N o.1第24卷第1期MARINE GEOLOGY&QUATERNARY GEOLOGY Feb.,2004球性降温和冰盖扩张是冰期气候的重要特征,而冰期降温的特点为北半球降温大于南半球,高纬降温大于低纬。

随着冰盖的扩张,欧亚大陆上南北向温度梯度增大,导致高空西风急流和地面西风风暴带在冬季和夏季均得到加强,并向赤道方向迁移[14]。

气候模型研究显示,第四纪由于太阳辐射和冰量的变化,西风带的位置和强度都发生过深刻变化[15]。

于革和王苏民对欧亚大陆159个湖泊地质记录的研究提出,盛冰期西风带南迁导致地中海地区出现高湖面;随着晚冰期冰盖缩小、冷高压减弱,西风带北撤,南欧出现低湖面[16]。

除了西风带位置和强度变化外,西风急流的连续性也会在冰期-间冰期旋回中发生变化。

气候模型的研究已证实,在18kaBP的末次冰期极盛期(LGM),气温低,风速大,风速大于20m/s的西风急流几乎环绕整个中纬度,而现代则是不连续的[17]。

综上所述,研究西风带在冰期-间冰期旋回中的变化及其演变历史,对北半球中纬度地区以及全球气候变化研究具有重要意义,是全球气候变化机制以及冰期-间冰期气候转换机制研究中必不可少的内容。

3西风带变化对季风气候区降水有重要影响东亚季风区气候受北半球中高纬冷高压和副热带高压的影响,除了海陆热力差异驱动和维持季风环流外,近极地的冷源(北半球冰盖)和近赤道的热源(热带海洋)的变化(即行星尺度大气环流的变化)也都对季风区气候有深刻影响[18],不仅影响到冬夏季风的强弱,同时也影响到季风降水的时空分布和变化。

安芷生、刘晓东的研究认为,北半球高纬冷空气活动、穿越赤道的气流和ENSO活动及其相互作用均能影响东亚季风降水的时空变率[19]。

西南季风是亚洲季风系统的重要组成部分,中国黄土和湖泊沉积古气候记录的研究表明,西南季风区的降水与越赤道索马里急流的影响有极大关系[20)21]。

中国湖泊沉积和阿拉伯海、非洲、中南亚晚冰期以来的海洋-湖泊沉积环境研究显示,全新世初期西南季风加强,中国西南地区降水增多,形成气候湿润、高湖面环境特征[22)24]。

9kaBP以后索马里急流异常强大,路径向西北偏移,给北非、西亚、中亚和青藏高原地区带来丰富的降水[22)25];相反,在中国西南季风区同期降水减少,气候偏干,湖面降低[26]。

青藏高原湖泊沉积的古气候记录显示,约4kaBP开始出现明显冷干特征[27],指示西南季风强度减弱,而西南云贵高原一度降水增加,湖面升高[28)29]。

同样,西风带作为极地和北大西洋气候区与亚洲季风区的联系纽带,在一定意义上可以认为西风带控制着东亚季风的北界;因此,西风带对于东亚季风气候具有和索马里急流同样重要的意义,它的变化同样会影响中国季风区的降水分布,然而目前这方面的研究还比较欠缺。

中国东部季风区气候受西风气流、青藏高原、副热带高压及北方高纬大气系统(阻塞形势和高纬锋面)等因素影响。

西风环流除了响应于冰盖变化和全球性的气候变化外,还(至少在年际时间尺度上)反作用于大气环流和气候变化。

龚道溢、王绍武[30]对北半球冬季纬向平均环流结构的研究表明,西风环流对于中国季风区冬季气温和降水有重要影响。

当西风环流强时,整个亚洲大陆中高纬海平面气压都下降,西伯利亚高压强度也减弱;因此,当西风环流强时,由于西伯利亚高压强度及东亚大槽的减弱,南下的冷空气活动也相应减弱,所以我国大部分地区气温会升高。

同时在东部地区,由于北方冷空气势力减弱,雨带位置偏北,造成长江以北及黄土高原一带降水增加[30]。

由此可见,西风环流与东亚季风区乃至全球大气环流和气候之间的相互作用过程很复杂,不是简单的线性关系。

同样,西风带对中国季风区夏季的气候也有重要影响。

刘萍等对1997年汛期环流形势的分析表明,1997年汛期500hPa中纬度地区盛行纬向环流,西风带冷空气路径偏北、偏弱;盛夏期间黄河流域先后受贝加尔湖阻塞高压和青藏高原高压控制,使副高偏北、偏西,台风异常偏少。

正是受上述主要环流系统的影响,1997年汛期黄河流域出现了持续性严重干旱[31]。

由于西风环流对亚洲季风有重大影响,因此,西风带变化对季风气候区降水影响的研究是东亚季风气候研究和中国环境变化研究的重要内容。

4西风带和青藏高原对亚洲季风有重要影响4.1青藏高原是亚洲季风形成的重要条件余志豪最近指出,亚洲季风区是环球信风纬度带中的一个断裂缺口区,它与对流层中部500hPa126海洋地质与第四纪地质2004年上的副热带高压带的断裂缺口有着紧密的联系。

正是这个缺口造成了该地区的冬季风和夏季风南来北往,或者地面冷高压的南下和台风、低压的北上形成了该地区雨、热同季的季风气候[32]。

在世界地图上,沿北回归线附近基本上均为副热带高压控制下的干旱荒漠地带,惟独在青藏高原邻近的南亚和中国大陆江南等地区出现了雨、热同季的季风气候绿洲,这说明青藏高原对亚洲季风有着举足轻重的决定性影响。

由于青藏高原的热力作用,使对流层中部500hPa等压面上的副热带高压在那里断裂缺口,为亚洲季风区的出现提供了一个重要条件[33];同时,隆升的青藏高原加剧了欧亚大陆和印度洋之间的海陆热力对比和经向水汽输送,也促进了季风的发展。

大量资料分析证实,弱季风年副热带高压带的缺口偏小,强季风年缺口偏大。

用大气环流动力数值模式,做/在地球上搬去青藏高原0的模拟试验,结果是/若把高原山体移走,季风也将随之消失0[34]。

季风之所以消失,主要是青藏高原移走后,原先在季风区的副热带高压带的断裂缺口消失,形成了几乎环球的高压带,原季风区变成了在副热带高压控制下的干旱荒漠区[32]。

4.2西风环流和青藏高原共同作用对季风气候的影响纬向西风气流流经青藏高原时的分支和绕流作用以及西风环流的季节变化,对中国的气候及降水分布有直接作用[33]。

在冬季,由于西风气流流经青藏高原时的分支、绕流和地形动力作用[35],在新疆北部和蒙古西部一带形成高压脊,而在高原南部形成孟加拉湾低压槽。

同时,由于冬季高原相对于四周自由大气是个冷源[36],它加强了高原上空大气南侧向北的温度梯度,使南支西风急流强而稳定,其南侧的地形槽槽前的暖平流是中国冬半年东部地区主要水汽输送通道[33]。

夏季,高原相对于四周的自由大气是热源[36],接近高原的近地面层基本上是热低压,使得对流层中部(500hPa)等压面上的副热带高压带在此断裂[33],为东亚夏季风和印度季风的深入创造了条件。

由于青藏高原阻碍在高原的东南侧和东北侧形成两支气流,南支气流将孟加拉湾的暖湿空气输送到高原的东侧,北支气流将北方的冷空气送到高原的东侧,在高原东侧的低层大气中形成一条锋面。