七年级语文上册《秋词》教案

- 格式:docx

- 大小:14.71 KB

- 文档页数:4

《秋词(其一)》教案【教学目标】1.感受古代诗词的艺术魅力,培养学生诵读和鉴赏古诗词的能力。

2、体会诗人独特的“喜秋”情怀,领悟诗词中隽永的意蕴。

3、背诵、默写全诗。

【教学重点】1.感受诗词中的语言美和意境美。

2.培养学生对蕴涵在诗词中的思想感情和人生哲理的领悟。

【教学难点】领悟蕴涵在诗词中的思想感情和人生哲理。

【教学方法】反复诵读吟咏,在学生质疑的基础上赏析品味,加深理解。

可结合运用比较法理解课文。

【教学时数】一课时。

【教学过程】(一)导入新课四季作为大自然给我们的馈赠,在一年中给了我们四种截然不同的四时感受,有春天的明媚,夏天的热烈,冬天的空灵。

请同学们说说看,你眼中的秋是什么样的?每个人对秋都有独特的感受,下面让我们去读一读唐代诗人刘禹锡笔下的秋。

(二)研读诗文1.作家作品简介:(请同学们把搜集到的有关知识述说出来,然后总结)刘禹锡,字梦得,洛阳人,自称中山人。

贞元七年中进士,又中博学宏词科。

曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。

失败后,被贬官。

后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。

晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘百”。

他的仿民歌《竹枝词》,别开生面,对后世影响很大。

有《刘梦得文集》40卷。

2.朗读:(1)齐读诗歌(2)播放示范朗读(3)教师指点:前一句可读得低沉,后三句应一句比一句高昂。

根据断句,学生再齐读。

3.精析鉴赏——品意象这首诗的首句中不是“寂寥”吗?为何大家的感情这么高亢呢?明确:“寂寥”是古人的,作者不是这么想的,作者的秋是“胜春朝”的,是如鹤般排云上的。

(1)古人写秋常见的意象:落叶、悲鸿、衰草、枯木、银霜。

例句:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

”(马致远《天净沙秋思》)“秋风起兮木叶飞,吴江水兮鲈正肥。

”(张翰《思吴江歌》)“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”(杜甫《登高》)“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。

人教部编版七年级上册第六单元课外古诗词诵读,《秋词》(其一)教学设计《秋词》(其一)教学设计一、教学目标1、使学生学会感受诗词独特的艺术魅力,培养学生对古诗词的诵读鉴赏的能力。

2、“以诗言志”。

体会诗中作者所要抒发的情怀。

3、背诵,默写全诗。

二、学习重点,难点。

1、感受诗词中语言运用的独特和优美的意境。

2、理解诗中“排”字表达的情感。

3、培养学生学会在诗词中体会作者表达的情感,并学会自我教育。

三、课时安排一课时四、教学过程1、导入请同学说出描写秋天景色的诗句,总结这些诗句中,秋天给人的感受,引出《秋词》(其一)给人的感受。

(板书题目,作者)2、介绍作者及写作背景。

刘禹锡,公元772--842年。

字梦得,洛阳人。

晚年在洛阳,和白居易并称“刘白”。

一生创作了大量诗篇,其作品《陋室铭》为世人所熟知,有《刘梦得文集》40卷。

《秋词二首》是在作者刘禹锡人生失意时所做。

当初顺宗任用王叔文对朝政进行改革,当时的刘禹锡也参加了这场运动。

无奈朝廷宦官等对这场革新持有强烈的反对态度,所以这场运动最终结果就是失败。

革新运动失败后,顺宗被迫退位,王叔文被赐死,而作者刘禹锡也被贬至朗州做司马。

虽然刘禹锡经历了失败,受到了打击,但是他没有萎靡不振,而是乐观的面对生活。

这首诗就是在这样的情况中创作出的。

3、初读古诗,理解大意。

自古以来,人们每到秋天都会觉得悲叹秋天的寂寞与凄凉,但是我却要说秋天胜过春天。

秋天晴朗的天空下有一只一飞冲天的白鹤,把我的赋诗情趣也带到了碧蓝的九霄。

4、赏析古诗a、诗的第1、2句用了什么写作手法?表现了作者怎样的情感?对比手法。

作者把古人的悲秋与自己对秋天的歌颂相对比,表现出对秋天的赞美,并且否定了自古就有的悲秋论调,以此来表达自己乐观的心态。

b、从“自古”“逢”“我言”中体会到了什么?“自古”和“逢”体现出悲秋这一看法的时代久远,以及“悲秋”这一思维定势。

“我言”体现了诗人的自信,表明了作者鲜明的态度——颂秋。

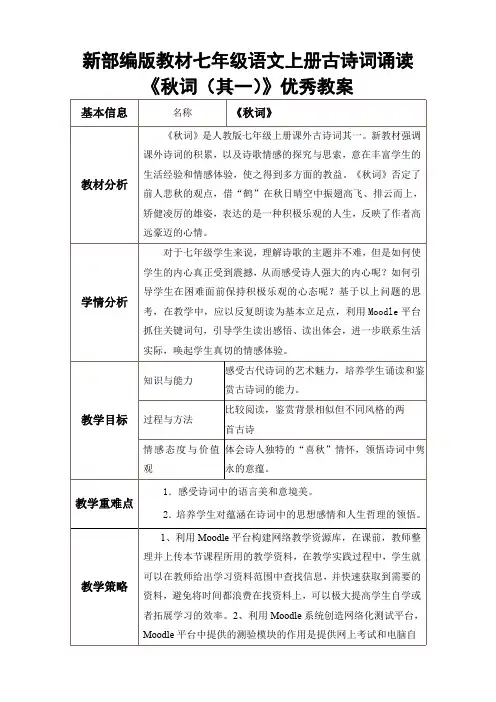

新部编版教材七年级语文上册古诗词诵读《秋词(其一)》优秀教案动评分,测验模块设计的题型有:选择、填空、判断、论述等十种。

有了Moodle这个测试功能,教师可以在平台上适时安排在线考试或者练习,学生完成练习后,点击提交按钮,系统立刻向学生返回测试成绩、出错原因及相关知识点。

教学过程一、课前准备打开平板,输入网址,进入Moodle平台。

教师输入教师帐号密码,连接多媒体大屏幕展示,学生输入学生帐号密码。

进入平台。

二、谈话导入,引入情境师:同学们你们眼中的秋天是什么颜色的?明确:黄色,代表衰败;红色,代表丰收。

师:不同的心境,便有不同的秋色。

中国文人自古便有悲秋的传统,在他们眼中秋往往被赋予了悲凉的色彩,如我们学过的《天净沙秋思》秋景寄托者诗人浓浓的乡愁,而今天我们要学习的这位诗人却一反悲秋传统,以昂扬的姿态来歌颂秋、赞美秋。

现在让我们一起走进刘禹锡的《秋词》。

【设计意图】谈话导入,激发学习兴趣。

三、确立目标,了解作者1、教师引导,使学生明确学习目标。

2、了解作者。

学生利用Moodle平台下载资料、查阅资料,请同学们把搜集到的有关知识述说出来,小组间相互补充,初步了解作者生平背景。

刘禹锡,字梦得,洛阳人,自称中山人。

贞元七年中进士,又中博学宏词科。

曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。

失败后,被贬官。

后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。

晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘百”。

他的仿民歌《竹枝词》,别开生面,对后世影响很大。

有《刘梦得文集》40卷。

【设计意图】利用平台,明确目标、了解作者。

培养学生自主、合作、探究的学习方式。

三、研读诗文,整体感知1.学生试读诗句。

教师指点:前一句可读得低沉,后三句应一句比一句高昂。

学生再读。

2.学生对照注释初步理解诗意,说说读诗句你仿佛看到了怎样的画面。

注释a.寂寥:寂静;空旷。

b.春潮:初春。

这里可译作春天.c.排云上:冲云直上。

排:推开;冲出。

d.便:就;于是。

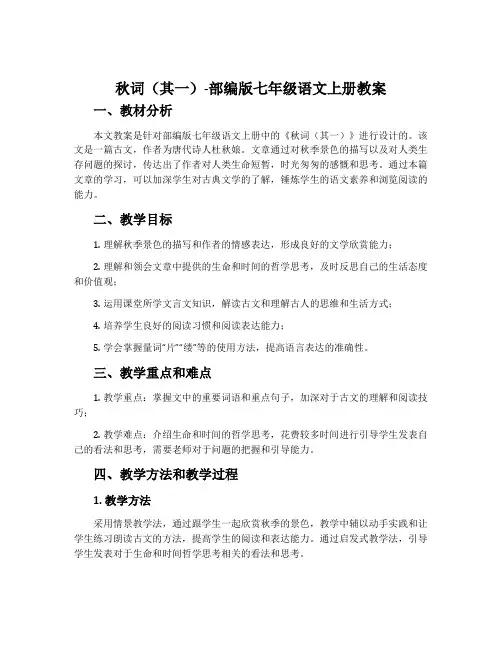

秋词(其一)-部编版七年级语文上册教案一、教材分析本文教案是针对部编版七年级语文上册中的《秋词(其一)》进行设计的。

该文是一篇古文,作者为唐代诗人杜秋娘。

文章通过对秋季景色的描写以及对人类生存问题的探讨,传达出了作者对人类生命短暂,时光匆匆的感慨和思考。

通过本篇文章的学习,可以加深学生对古典文学的了解,锤炼学生的语文素养和浏览阅读的能力。

二、教学目标1.理解秋季景色的描写和作者的情感表达,形成良好的文学欣赏能力;2.理解和领会文章中提供的生命和时间的哲学思考,及时反思自己的生活态度和价值观;3.运用课堂所学文言文知识,解读古文和理解古人的思维和生活方式;4.培养学生良好的阅读习惯和阅读表达能力;5.学会掌握量词“片”“缕”等的使用方法,提高语言表达的准确性。

三、教学重点和难点1.教学重点:掌握文中的重要词语和重点句子,加深对于古文的理解和阅读技巧;2.教学难点:介绍生命和时间的哲学思考,花费较多时间进行引导学生发表自己的看法和思考,需要老师对于问题的把握和引导能力。

四、教学方法和教学过程1. 教学方法采用情景教学法,通过跟学生一起欣赏秋季的景色,教学中辅以动手实践和让学生练习朗读古文的方法,提高学生的阅读和表达能力。

通过启发式教学法,引导学生发表对于生命和时间哲学思考相关的看法和思考。

2. 教学过程第一步:导入(10分钟)1.通过口头和视觉的方式展示秋季美景的图画或视频片段;2.通过教师与学生的讨论,引导学生捕捉其中的美好和细节,加深学生的对于自然景观的了解。

第二步:文本阅读(40分钟)1.老师带领学生一起阅读和翻译全文,让学生掌握每一个重要句子和重要词汇,理解其中表达的思想和情感;2.通过配合分段的阅读和导读,帮助学生较好地掌握古文,提高学生的语言表达能力和听力口语能力。

第三步:朗读练习(30分钟)1.安排学生阅读课文,注重语音语调,增强语感;2.让学生集体 / 个人朗读古文,重点训练说话的规范性和表达准确性。

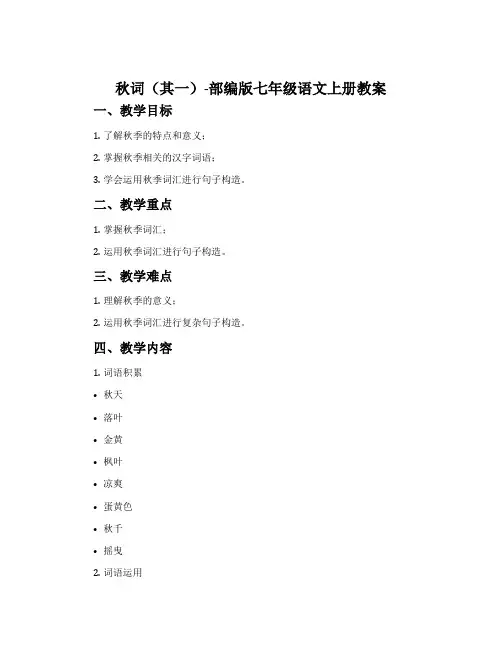

秋词(其一)-部编版七年级语文上册教案一、教学目标1.了解秋季的特点和意义;2.掌握秋季相关的汉字词语;3.学会运用秋季词汇进行句子构造。

二、教学重点1.掌握秋季词汇;2.运用秋季词汇进行句子构造。

三、教学难点1.理解秋季的意义;2.运用秋季词汇进行复杂句子构造。

四、教学内容1.词语积累•秋天•落叶•金黄•枫叶•凉爽•蛋黄色•秋千•摇曳2.词语运用例如,以下是一些关于秋季的句子:•秋天来了,天气变得凉爽了。

•气温下降了,树叶变成了金黄色。

•枫叶寥落,路上寂寞无行人。

•在公园里,小孩子们在秋千上荡来荡去。

•风吹过树叶,枝条摇曳生姿。

五、教学过程1.词语认知:呈现秋季的相关图片和颜色搭配等,向学生展示秋季的特征,帮助学生更好地认知秋季。

2.词语学习:以基础词汇为主,在学生熟悉基础的秋季汉字词汇后,再加强对秋季的了解。

3.词语操练:请学生根据所学秋季词汇构造简单的句子,如“秋天的天气很凉爽。

”等。

4.句型练习:引导学生去结合已学词汇构造更长的句子,如“秋天的风很大,吹得树叶摇曳生姿。

”。

5.课堂小提问:学生根据老师提问补全秋季词语,例如“天气变得非常……”应该填“凉爽”,或者“树叶的颜色变成了……”应该填“金黄色”等。

六、课堂作业1.小作文:请学生用所学秋季词汇,写一篇关于秋季的小作文,长度在150字以上。

2.景物描写:请学生用所学秋季词汇,描写一张秋季的图片。

七、课后反思这节课,我更加注重的是学生对于秋季的理解和情感认知。

因此,在教学过程中,注重了秋季的图片让学生通过视觉方式进入到秋天的氛围中,以帮助学生更好地理解秋天。

此外,在操练环节,也让学生结合所学秋季词汇多造几个句子,以让学生在练习中增强对于秋季词汇的记忆。

最后,课后作业的设计,让学生在过程中提升秋季词汇运用的能力,达到更加深入的掌握的效果。

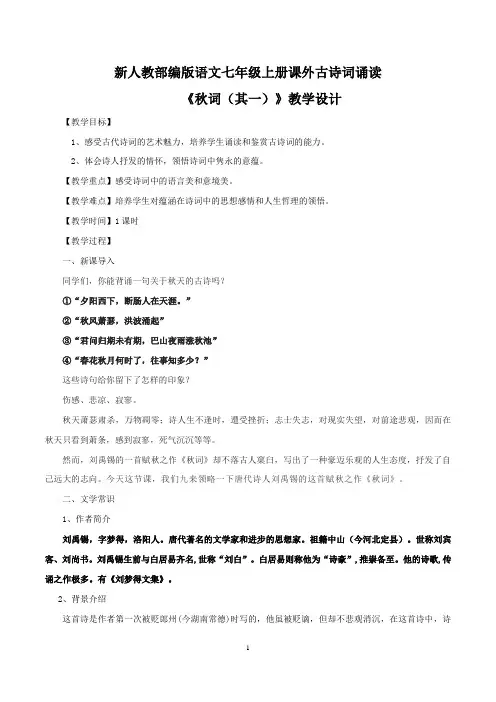

新人教部编版语文七年级上册课外古诗词诵读《秋词(其一)》教学设计【教学目标】1、感受古代诗词的艺术魅力,培养学生诵读和鉴赏古诗词的能力。

2、体会诗人抒发的情怀,领悟诗词中隽永的意蕴。

【教学重点】感受诗词中的语言美和意境美。

【教学难点】培养学生对蕴涵在诗词中的思想感情和人生哲理的领悟。

【教学时间】1课时【教学过程】一、新课导入同学们,你能背诵一句关于秋天的古诗吗?①“夕阳西下,断肠人在天涯。

”②“秋风萧瑟,洪波涌起”③“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”④“春花秋月何时了,往事知多少?”这些诗句给你留下了怎样的印象?伤感、悲凉、寂寥。

秋天萧瑟肃杀,万物凋零;诗人生不逢时,遭受挫折;志士失志,对现实失望,对前途悲观,因而在秋天只看到萧条,感到寂寥,死气沉沉等等。

然而,刘禹锡的一首赋秋之作《秋词》却不落古人窠臼,写出了一种豪迈乐观的人生态度,抒发了自己远大的志向。

今天这节课,我们九来领略一下唐代诗人刘禹锡的这首赋秋之作《秋词》。

二、文学常识1、作者简介刘禹锡,字梦得,洛阳人。

唐代著名的文学家和进步的思想家。

祖籍中山(今河北定县)。

世称刘宾客、刘尚书。

刘禹锡生前与白居易齐名,世称“刘白”。

白居易则称他为“诗豪”,推崇备至。

他的诗歌,传诵之作极多。

有《刘梦得文集》。

2、背景介绍这首诗是作者第一次被贬郎州(今湖南常德)时写的,他虽被贬谪,但却不悲观消沉,在这首诗中,诗人通过歌颂秋天的壮美,表达了他的乐观情绪和昂扬奋发的进取精神。

三、吟读,感知音韵美1、读准字音《秋词(其一)》刘禹锡自古逢秋悲寂寥(liáo),我言秋日胜春朝(zhāo)。

晴空一鹤(hè)排云上,便引诗情到碧霄(xiāo)。

2、视频朗读3、读准节奏《秋词(其一)》刘禹锡自古/逢秋/悲寂寥,我言/秋日/胜春朝。

晴空/一鹤/排云上,便引/诗情/到碧霄。

4、读出感情5、抽生朗读6、全班齐读四、译读,感知词蕴美1、结合课文注释,解释词语寂寥:空旷无声,萧条空寂,这里指景象凄凉萧条。

《秋词》教案设计模版一、教学目标1.理解并背诵刘禹锡的《秋词》。

2.分析诗歌中的意象和表现手法,感悟诗人的情感。

3.培养学生的审美情趣和文学鉴赏能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解诗歌内容,背诵诗歌,分析诗歌中的意象和表现手法。

2.教学难点:感悟诗人的情感,培养学生的审美情趣和文学鉴赏能力。

三、教学过程1.导入(1)介绍刘禹锡的生平及其在文学史上的地位。

(2)引导学生回顾已学的唐代诗歌,激发学生对诗歌的兴趣。

2.诗歌讲解(1)学生自读诗歌,理解诗歌内容。

(2)教师逐句讲解诗歌,解释生僻字词。

(3)分析诗歌中的意象,如“晴空一鹤排云上”、“便引诗情到碧霄”等。

(4)讨论诗歌的表现手法,如对比、夸张等。

3.诗歌背诵(1)教师领读,学生跟读。

(2)学生自主背诵,检查背诵效果。

4.情感体验(1)引导学生结合诗歌中的意象和表现手法,感悟诗人的情感。

5.拓展延伸(1)介绍刘禹锡的其他诗歌,如《陋室铭》、《乌衣巷》等。

(2)引导学生比较刘禹锡的诗歌与其他诗人的作品,探讨其独特之处。

6.课堂小结四、课后作业1.背诵《秋词》。

五、教学反思1.对诗歌背景的介绍不够详细,导致学生对诗人的情感理解不够深入。

2.课堂互动环节,部分学生参与度不高,需要进一步激发学生的学习兴趣。

在今后的教学中,我将针对这些问题进行调整,努力提高教学效果。

附:《秋词》原文晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

我言秋日胜春朝,晴空万里云飘渺。

碧云天,黄叶地,秋水共长天一色。

野旷天低树,江清月近人。

重难点补充:1.教学重点:(1)在讲解“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”这句时,教师可以这样引导学生:“同学们,你们能想象一下,一只鹤飞翔在蓝天白云之上的景象吗?刘禹锡是如何将这样的画面和自己的诗情联系起来的呢?”(2)在分析“碧云天,黄叶地,秋水共长天一色”的意象时,教师可以提问:“这里的三种色彩,蓝、黄、白,给你们什么感受?诗人是如何通过这些色彩来表达秋天的特有情感的呢?”2.教学难点:(1)为了让学生更好地感悟诗人的情感,教师可以设计这样的对话:“同学们,如果让你们用一种颜色或者一种味道来描述秋天的情感,你们会怎么选择?刘禹锡在诗中用了什么来表达他对秋天的情感呢?”(2)在讨论诗歌的表现手法时,教师可以这样提问:“同学们,你们注意到诗中的对比和夸张了吗?比如‘晴空万里云飘渺’和‘野旷天低树’,这些手法如何增强了诗歌的表现力呢?”教学过程补充:1.导入:教师:“同学们,我们今天要学习的这首《秋词》来自唐代著名诗人刘禹锡。

《秋词》教案(通用7篇)《秋词》教案篇1教学目标:1.;掌握有关文学常识。

2.;感受诗歌中所表达的思想感情。

3.;学习作者不怕困难,高昂进取的精神。

4.;背诵默写全诗。

教学重点及难点:诗句“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

”的理解。

教学时间:一课时教学过程:一、导课:同学们:自古以来,文坛诸多人物每每见秋,或聊发赞美之情,“霜叶红于二月花”就是其真实的写照;或悲叹萧凉悲伤之感,“断肠人在天涯”印证了他们的心迹,等等。

今天我们再次领略一下唐代诗人刘禹锡的赋秋之作《秋词》(板书题目及作者)。

二、;作者作品介绍:(请同学们把从网上搜集到的有关知识述说出来然后总结)刘禹锡,字梦得,洛阳人,自称中山人。

贞元七年中进士,又中博学宏词科。

曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。

失败后,被贬官。

后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。

晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘百”。

他的仿民歌《竹枝词》,别开生面,对后世影响很大。

有《刘梦得文集》40卷。

;三、课文分析:这是一首七言绝句。

请同学们朗读,体会诗的韵味和节奏,也感受作者的豪情壮志。

问题1、:诗的前两句采用了什么手法?对比手法。

作者首先写了古代文人每当受挫,身陷逆境时,总是悲叹秋天的寂寞凄凉。

战国时楚人宋玉曾写道“悲哉,秋之为气也”,可以说开创了“悲秋”之先河。

接着道出了自己对秋天的感受:秋天胜过春朝。

;问题2:为什么“我言秋日胜春朝”?“晴空一鹤白云上,便引诗情到碧霄”问题3:作者认为“秋日胜春朝”,本单元中学过的课文还有哪首诗中的内容表现了相同的观点?《山行》。

“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”问题4:本单元中哪篇文章可以印证“自古逢秋悲寂寥”?《天净沙·秋思》。

作者在写景的基础上,发出了“夕阳西下,断肠人在天涯”的感叹.问题5:怎样理解“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”?“晴空”写出了秋日的天高云淡。

“一鹤”是孤单的,但也是独特的,正是这只鹤顽强奋斗,冲向云霄,才冲破了秋天的肃杀的氛围。

《秋词》教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《秋词》。

(2)理解《秋词》的诗意和作者表达的情感。

(3)分析《秋词》的韵律和修辞手法。

2. 过程与方法:(1)通过朗读、讨论等方式,培养学生的文学鉴赏能力。

(2)通过分析、比较等方法,提高学生的文学分析能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对秋天的独特情感,培养对自然美的欣赏和热爱。

(2)培养学生对古典诗词的兴趣,增强文化自信。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵《秋词》。

(2)理解《秋词》的诗意和作者的情感。

2. 教学难点:(1)分析《秋词》的韵律和修辞手法。

(2)培养学生对古典诗词的鉴赏能力。

三、教学准备1. 教师准备:(1)熟读《秋词》,理解诗意,掌握诗歌的韵律和修辞手法。

(2)收集与秋天相关的图片或视频资料。

(3)准备相关的学习材料,如诗歌解析、作者介绍等。

2. 学生准备:(1)预习《秋词》,理解诗歌的大意。

(2)准备笔记本,用于记录学习内容和感悟。

四、教学过程1. 导入:(1)展示与秋天相关的图片或视频,引导学生感受秋天的美。

(2)邀请学生分享他们对秋天的印象和感受。

2. 朗读与背诵:(1)引导学生正确朗读《秋词》,注意语音语调和节奏。

(2)鼓励学生背诵《秋词》,加深对诗歌的记忆和理解。

3. 诗意解析:(1)引导学生讨论《秋词》的诗意,理解作者对秋天的描绘和表达的情感。

(2)教师进行讲解,解释诗歌中的难点词语和意象。

4. 韵律与修辞:(1)分析《秋词》的韵律特点,如平仄、押韵等。

(2)引导学生识别诗歌中的修辞手法,如比喻、拟人等。

五、课堂小结与作业布置1. 课堂小结:(1)回顾本节课的学习内容,强调《秋词》的诗意和修辞手法。

(2)强调学生对《秋词》的朗读和背诵的重要性。

2. 作业布置:(1)要求学生书写《秋词》的读后感,分享对诗歌的理解和感悟。

(2)选择一首与秋天相关的诗歌进行鉴赏,分析其诗意和修辞手法。

刘禹锡秋词优秀教学设计刘禹锡的《秋词》是一首描写秋天景色的优秀诗歌作品,通过对自然景色的描绘,表达了诗人对秋天的独特感受和思考。

在教学设计中,可以通过多种方式来引导学生深入理解和欣赏这首诗歌。

一、导入环节1. 创设情境:可以通过播放秋天的自然景色视频或展示秋天的图片,让学生感受秋天的美丽和独特之处。

2. 提问引导:可以提问学生对秋天的印象和感受,引导学生主动参与讨论。

二、诗歌欣赏1. 教师朗读:教师可以朗读整首《秋词》,并注意语调和节奏的把握,让学生感受到诗歌的韵律之美。

2. 学生朗读:可以请几位学生分别朗读诗歌的不同部分,让学生亲身体验朗读的乐趣,并加深对诗歌的理解。

3. 分段解读:将诗歌分为几个段落,逐段进行解读,帮助学生理解诗歌的意境和情感表达。

三、诗歌分析1. 词语解读:选取一些关键词语,如“霜风”、“秋水”、“寒山”等,让学生解读其意义和象征意味。

2. 感情表达:让学生分析诗人通过诗歌表达的情感,如对秋天的喜爱、对时光流转的思考等。

3. 修辞手法:引导学生分析诗歌中使用的修辞手法,如比喻、拟人等,帮助学生理解诗歌的艺术特点。

四、写作训练1. 仿写练习:让学生根据自己对秋天的感受,仿写一首类似的诗歌,培养学生的创造力和表达能力。

2. 描写练习:让学生选择一个秋天的场景,进行描写,培养学生的观察力和描写能力。

五、情感体验1. 朗诵比赛:组织学生进行朗诵比赛,让学生通过朗诵诗歌来表达自己对秋天的情感和理解。

2. 创作分享:鼓励学生将自己的诗歌作品或秋天的描写分享给同学,增强学生对秋天的情感体验和交流能力。

六、拓展延伸1. 阅读拓展:引导学生阅读其他描写秋天的诗歌作品,比较不同诗人对秋天的表达方式和情感体验。

2. 画作欣赏:展示一些描绘秋天景色的画作,让学生通过观察画作来感受秋天的美丽和艺术表达。

通过以上教学设计,可以帮助学生深入理解和欣赏刘禹锡的《秋词》,培养学生的审美情趣和文学素养,同时也提升学生的语言表达和创造能力。

《秋词》教案范文教案:《秋词》教学目标:1.了解并理解《秋词》的主题和意义。

2.学习并运用秋季相关的词汇和表达方式。

3.培养学生欣赏和表达秋季景色的能力。

教学重点:1.理解诗词的意义和表达方式。

2.掌握秋季相关的词汇和表达方式。

教学难点:1.感悟和理解秋季的意义和美感。

2.运用多种方式表达秋季景色和情感。

教学准备:1.诗词《秋词》的副本。

2.PPT或黑板/白板。

教学过程:Step 1:导入(5分钟)1.引入话题:询问学生对秋季的印象和感受。

2.呈现秋季相关的图片,引导学生想象和表达秋天的景色和情感。

Step 2:阅读理解(15分钟)1.给学生分发《秋词》的副本,并一起读诗词。

2.解读诗词的字义和意义,引导学生理解诗词的主题和表达方式。

3.分组讨论:学生根据诗词内容和自己的理解,讨论秋季的主题和意义。

Step 3:词汇学习(15分钟)1.教授秋季相关的词汇和表达方式,如“枫叶”、“菊花”、“金色”、“凉爽”等。

2.学生跟读新学词汇,并进行操练和巩固。

Step 4:情感表达(15分钟)1.学生根据自己对秋季的感受和理解,写一段关于秋季景色或秋天情感的短文或小诗。

2.学生互相交流和分享自己的作品。

Step 5:诗词朗诵(10分钟)1.学生选择一个自己喜欢的诗词,准备朗诵。

2.学生轮流进行诗词朗诵,其他同学进行评价和分享感受。

Step 6:总结和延伸(5分钟)1.总结今天学习的内容和心得体会。

2.提出延伸问题:秋季以外的其他季节也有自己独特的美,你们认为哪个季节最美?为什么?扩展活动:1.制作秋季主题的手工作品或画画。

2.分组进行秋季摄影比赛,展示和分享自己拍摄的秋季景色。

教学反思:通过本堂课的学习,学生可以理解诗词《秋词》的主题和意义,掌握秋季相关的词汇和表达方式,培养了学生欣赏和表达秋季景色的能力。

同时,通过情感表达和诗词朗诵,激发了学生的积极性和创造力。

不过,在课堂中还可以增加一些互动和游戏的环节,激发学生的学习兴趣和参与度。

人教版七年级(上)语文课外古诗词诵读《秋词》其一教学设计《秋词》一、教材分析《秋词》原有两首,此为第一首,选自部编版《义务教育教科书》七年级(上)课外古诗词诵读,是一首绝句。

我国自古以来就有悲秋的传统,大多数诗人每逢秋天便要慨叹寂寥和凄凉,而刘禹锡这首诗却一反前人低沉哀怨的笔调,抒写了一种对秋天的全新的体验。

课本中对于这首诗有比较全面的注释,学生易于自学。

二、教学设想通过学习,不仅要让学生掌握必要的诗词知识,更重要的在于学习诗歌中蕴含的人生哲理:不怕困难,高昂进取。

这种精神正是当今社会所需要所呼唤所倡导的。

充分挖掘诗中诗人的进取精神,可以使学生在新时期中不忘初心,牢记使命,培养学生正确的人生态度。

这首诗所具有的深刻思想意义,正是我应新课标改革的要求选取这首诗的原因。

三、学情分析初一学生已初步掌握了阅读诗歌的方法,有一定的鉴赏诗歌意境的能力。

但学生的思想是不成熟的,面对繁纷复杂的社会,他们总是睁大迷惘的眼睛观察着社会的人情世故。

作为老师,特别是语文老师,不仅要传授课本知识,更应引导学生树立正确的人生观,积极乐观面对人生中的困难和挫折。

1、知识与能力(1)能流利地朗诵诗歌。

(2)学生能借助注释理解诗歌内容,感受诗歌所表达的思想感情。

(3)学生在鉴赏中能有自己的情感体验,并从中获得对人生的有益启示。

2、过程与方法(1)反复诵读吟咏,以讨论为主,采用自主、合作、探究的方式激发学生学习兴趣。

(2)在学生质疑的基础上赏析品味,加深理解。

(3)调动学生参与课堂的积极性,重视学生与学生、与老师、与文本的“对话”,并在合作学习中体会到学习的快乐。

3、情感态度与价值观引导学生树立正确的人生观,积极乐观面对人生中的困难和挫折。

五、教学重点、难点重点:感受诗歌中的思想情感和意境美。

难点:联系生活实际,树立积极乐观的人生观。

六、教学准备学生:充分预习诗文,初步理解诗意。

教师:制作课件。

七、教学课时一课时1八、教学流程(一)导入课文让学生回忆《天净沙·秋思》,导入课文。

初中教资秋词教案1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《秋词》;(2)理解《秋词》中的词语和句子的含义,领会诗人对秋天景色的赞美之情;(3)学会分析古典诗词的基本技巧,提高鉴赏能力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《秋词》;(2)学会对比分析,将《秋词》与其他描写秋天的诗词进行对比,领会各自的表现手法和情感表达;(3)培养学生的创新意识和实践能力,鼓励学生发挥想象,创作自己的秋词。

3. 情感态度与价值观:(1)感受秋天景色的美丽,培养对大自然的热爱;(2)体会诗人积极向上、豪迈奔放的人生态度,树立远大的志向;(3)提高学生的文学素养,增强民族自豪感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵《秋词》;(2)理解《秋词》中的词语和句子的含义;(3)掌握古典诗词的基本鉴赏方法。

2. 教学难点:(1)分析《秋词》中的意象和表现手法;(2)对比分析《秋词》与其他描写秋天的诗词的异同;(3)创作自己的秋词。

三、教学过程1. 导入新课教师简要介绍刘禹锡的生平和创作背景,激发学生对《秋词》的兴趣。

2. 自主学习学生自主朗读《秋词》,结合注释理解词语和句子的含义,体会诗人的情感。

3. 合作探讨学生分组讨论,分析《秋词》中的意象、表现手法和情感表达。

教师引导学生对比分析《秋词》与其他描写秋天的诗词的异同。

4. 课堂讲解教师针对学生的讨论,进行讲解和总结,深入解读《秋词》。

5. 实践环节学生发挥想象,创作自己的秋词,分享并进行评价。

6. 课堂小结教师总结本节课的学习内容,强调秋天景色的美丽和诗人积极向上的人生态度。

7. 作业布置(1)正确朗读和背诵《秋词》;(2)撰写《秋词》鉴赏心得体会;(3)创作自己的秋词。

四、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

同时,关注学生的学习兴趣和个性发展,激发学生对古典诗词的热爱,培养学生的文学素养。

《秋词(其一)》教案一、教学目标1.知识与能力目标o理解诗歌内容,背诵全诗。

o品味诗歌语言,体会诗歌意境。

2.过程与方法目标o通过反复诵读,感受诗歌的韵律美。

o引导学生想象画面,理解诗人的情感。

3.情感态度与价值观目标o领悟诗人豁达乐观的人生态度,培养积极向上的精神。

二、教学重难点1.教学重点o理解诗歌的意象和意境,体会诗人的情感。

o掌握诗歌的写作手法。

2.教学难点o理解诗人独特的秋景感受,感悟其积极向上的精神。

三、教学方法1.诵读法通过多种形式的朗读,体会诗歌的韵律和情感。

2.想象法引导学生展开想象,描绘诗歌中的画面。

3.分析法分析诗歌的语言、意象、手法,深入理解诗歌内涵。

四、教学过程1.导入新课(3 分钟)o展示一些秋天的图片或诗句,如“自古逢秋悲寂寥”,引导学生谈谈对秋天的感受。

o引出课题《秋词(其一)》。

2.作者及背景介绍(2 分钟)o简单介绍刘禹锡的生平经历和写作此诗的背景。

3.初读诗歌,正音断句(7 分钟)o学生自由朗读诗歌,注意字音和节奏。

o教师范读,学生跟读。

o学生个别朗读,教师进行指导和评价。

4.理解诗意(10 分钟)o学生结合注释,自主理解诗歌大意。

o小组讨论疑难词句,教师答疑解惑。

o教师引导学生梳理诗歌的主要内容。

5.赏析诗歌(13 分钟)o引导学生思考:诗歌描绘了怎样的秋景?o分析“晴空一鹤排云上”中“鹤”这一意象的作用。

o探讨诗人所表达的情感,体会其与众不同之处。

6.课堂小结(2 分钟)o总结诗歌的内容、情感和艺术特色。

7.布置作业(3 分钟)o默写诗歌。

o收集刘禹锡的其他诗作,进行阅读欣赏。

五、作业安排1.基础作业o解释诗歌中的重点字词。

o翻译诗歌。

2.拓展作业o仿照《秋词(其一)》,写一首描绘其他季节的诗。

六、板书设计秋词(其一)刘禹锡意象:晴空、鹤手法:对比情感:豁达乐观七、教学反思在教学过程中,学生对于诗歌的朗读和初步理解较为顺利,但在赏析诗歌的环节,部分学生对意象和情感的把握还不够准确和深入。

七年级语文上册《秋词》教案

教学目标:1、背诵默写全诗。

2、领会诗的意思和诗人要表达的情感

3、学习另类角度创作。

刘禹锡简介:(772——843)字梦得,唐代诗人。

22岁中进士,做过朗州司马等刺使之职。

在文学上与柳宗元并称“刘柳”在诗歌上与白居易并称“刘白”,被誉为“诗豪”。

《秋词》是刘禹锡被贬朗州后的作品。

当时王叔文被杀,作者遭遇牵连,面对逆境,他却一改前人借“秋”写“悲”的传统,唱出了“秋”的赞歌,展示了他昂扬向上的乐观态度。

初中入选课文是《陋世铭》《酬乐天扬州初逢席上见赠》以及《秋词》。

这首诗是刘禹锡被贬朗州后所作。

诗人一改传统秋词的凄凉情调,赞美了秋天的开阔明丽,反映出诗人乐观情绪和不屈的斗志。

原文:译句:

自古逢秋悲寂寥,自古以来文人墨客一谈到(遇到)秋天就悲叹秋天的寂寞寥落。

我言秋日胜春朝。

而我却认为(说)秋天美丽的景色远远胜过春天的景色。

晴空一鹤排云上,仰望万里晴空,一只黄鹤冲破白云正翱翔苍穹。

便引诗情到碧霄。

于是引发了我的浓厚诗情,跟着它飞向青天。

全诗乐观明快,豪迈高旷,是作者高远爽朗心情的反映。

首句:从自古诗家词人逢秋而悲落笔,道出了诗人们对秋天的悲凉心绪,倾诉悲凉寂寞之感。

一个“悲”字写尽历代诗人逢秋之心境,为下文诗人写出与众不同之笔尽其所能。

第二句:诗人直率坦言,喻“秋日似春朝”,一个“春”字点出富有朝气,充满生机与活页纸力,恰与前句的“寂寥”形成鲜明比照,一下子放射出诗人乐观向上的心态,不因秋景之衰而气竭,也不因仕途的不顺而自馁。

第三句:借景抒情,以秋日晴空为背景,用“一鹤”正振翅冲破云层,翱翔天空来托物言志,借鹤而写离开“樊笼”复返自然,摆脱羁绊的欣喜跃然纸上。

写景开阔明丽,令人精神爽朗,耳目为之一新,这是一只多么洒脱自在,奋发向上的鹤啊!

尾句:“引”字不仅有独树一帜,标新立新之效,还具有矢志不移的傲骨,更有“鲲鹏展翅九万里”的远大志向。

全诗落笔恢弘,从遥远的时空下笔,一幅“秋日晴空”既给悲秋者以肯定,又不落俗套地点化出与众不同的观点,写景为言志作铺陈,在一片开阔美丽的景色之中吐露自己的意图,这种大开大阖之作在唐诗之中也不多见。

这首诗的可贵,在于诗人对秋天和秋色的感受与众不同,一反过去文人悲秋的传统,唱出了昂扬的励志高歌。

诗人深深懂得古来悲秋的实质是志士失志,对现实失望,对前途悲观,因而在秋天只看到萧条,感到寂寥,死气沉沉。

诗人同情他们的遭遇和处境,但不同意他们的悲观失望的情感。

他针对这种寂寥之感,偏说秋天比那万物萌生、欣

欣向荣的春天要好,强调秋天并不死气沉沉,而是很有生气。

他指引人们看那振翅高举的鹤,在秋日晴空中,排云直上,矫健凌厉,奋发有为,大展鸿图。

显然,这只鹤是独特的、孤单的。

但正是这只鹤的顽强奋斗,冲破了秋天的肃杀氛围,为大自然别开生面,使志士们精神为之抖擞。

这只鹤是不屈志士的化身,奋斗精神的体现。

所以诗人说,“便引诗情到碧霄”。

“诗言志”,“诗情”即志气。

人果真有志气,便有奋斗精神,便不会感到寂寥。

这就是此诗的主题思想。

其实,《秋词》赞美了秋天的美好,并借黄鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。

诗的最后一句“便引诗情到碧霄”反映了刘禹锡虽因励精图治、锐意改革而遭受打击,但他毫不气馁,仍然保持着高昂的进取精神。

这首诗是刘禹锡被贬郎州时的作品。

“自古”句点出逢秋而悲,古今皆然,有思接千载,视通万里之慨。

“我言”句以响遏行云的一声断喝,推翻悲秋主题一新天下人耳目。

“晴空”二句勾勒出一幅壮丽的秋景图:我们看到,在那一碧如洗的寥廓高天上,一只白鹤腾空而起,直冲九霄,把我的诗思也引到了高空。

目击此情此景,怎能不使人惊喜和

感奋?融诗情与画意是“秋日胜春朝”的形像化说明,景致飞动,笔触轻灵,极易引发读者的联想。

全诗有直抒胸臆之妙,而无“含蓄不足”之嫌。

自然,诗人抑春扬秋,并不表明他对“春朝”怀有某种偏见,从中可以触摸到诗人豪迈、壮阔的胸襟。

刘禹锡的诗歌成就和主要贡献,主要有三方面:

〔1〕对题材领域的拓展和发掘;

〔2〕对传统主题的深化与反拨;

〔3〕对诗歌体式的变革与完善。

同时,他还常常借古人之针贬,刺现时之痼疾;征前代之兴亡,示不远之殷鉴。

这样,他对题材的发掘,也较前人几时人更深一层。

他不仅扩大了咏物事的叙事功能,创造出寓言式的新形式更使其诗歌底蕴深厚。