西南联大历史文化专题(一)

- 格式:ppt

- 大小:7.58 MB

- 文档页数:98

西南联大心得体会篇一:西南联大遗址社会实践报告与心得体会参观西南联大遗址社会实践报告刚到蒙自的时候,偶尔看到某一公交车的终点站是哥胪士洋行,当时还和朋友打趣了一下,说蒙自这小城市怎么会有那么“洋气”的地名。

直到后面去了一趟,才了解到它的意义。

利用周末,我们参观西南联大遗址。

旨在缅怀抗日战争时期,先进的知识文化分子保存中华民族的文化命脉和教育实力的无私奉献精神。

1937年7月,抗日战争全面爆发。

国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学南迁,在湖南长沙组成“国立长沙临时大学”。

不久,上海、南京相继沦陷,长沙临时大学不得不再次西迁云南,在昆明成立“国立西南联合大学”。

从1938年5月开始上课,到1946年5月宣布结束,西南联大在昆明整整八年。

抗战爆发,国难临头,当年中国的许多知识精英,不甘沦为亡国奴,组成西南联大,辗转南迁,以传承民族文化的薪火。

由于甫抵昆明时百废待举,校舍不敷,只得暂将部分师生迁至蒙自设分校。

1938年4月,文学、法学两院师生就这样分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了联大师生的到来。

“哥胪士洋行”是“西南联大蒙自分校”旧址之一。

当年单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,是当时蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰。

而今,哥胪士洋行旧楼内已辟出西南联大校史和闻一多先生事迹的陈列室战火纷飞下的学园耕耘,孜孜矻矻的学术探究,委实不易,但蒙自毕竟僻处内陆腹地,多少也给心力交瘁、苦苦撑持的流亡者们提供了一方歇息之地。

在那个艰难的时期,政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了最好的房子。

浅析基于历史文化的大学校园景观设计作者:刘少勇来源:《艺术科技》2016年第05期摘要:一个好的校园建设,能够体现出该校园所具有的浓厚的历史文化感,能激起学生的学习兴趣,汲取知识,又能潜移默化地影响学生的情感意志,引导学生塑造出理想的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观,同时也让学生拥有一个认同感和归属感。

本文通过对云南师范大学呈贡校区校园景观设计的分析,提出在大学校园建设上,要更多地注入校园独特的历史文化精神,赋予建筑更多的内涵来建设文化校园。

关键词:大学校园;景观设计;历史文化1 云南师范大学呈贡校区文化景观设计1.1 文化底蕴文化底蕴是人群所具有,是人们秉持得较为悠久的道德观念、人生理想的文化特征,也可以说是人或群体的学识与精神的修养,这些保留下来的文化特征都是有渊源的,是长期积累的具有独特性的文化。

每所大学校园都有其文化底蕴,且具有独特性和唯一性,校园文化的不一样,导致其每个校园都具有特色鲜明的文化景观。

本文以云南师范大学呈贡校区为例,论述大学校园文化在景观中的运用。

在云南师范大学呈贡校区的文化建设中,校园景观被充分地注入了学校特有的历史文化精神,通过环境的创设和营造,弘扬传统、维系文脉和提神格调,体现云南师范大学应有的品性和个性。

1.1.1 校址文化云南师范大学其前身是国立西南联合大学,1937年发生抗日战争,北京大学、清华大学、南开大学南迁至湖南长沙,1938年4月西迁至昆明,称为国立西南联合大学,直至1946年5月4日停止办学,期间共存了8年零11个月,就在这8年多的时间里,西南联大保存了抗战期间极其重要的科研力量,并且栽培出了一大批优秀的人才,其中就有杨振宁、李振道、邓嫁先、宋平、彭佩云等,毕业生达到3343人,为中国乃至世界的发展作出了杰出的贡献,因而享有“内树学术自由,外筑民主堡垒”之美誉。

1.1.2 联大精神抗战期间,联大师生在强敌深入,枪林弹雨的日子里依旧是激情不减,就是在这样艰苦卓绝的环境中诞生了“爱国、明主、科学”精神和“刚毅坚卓”的校训。

陈寅恪在西南联大的日子鲁先圣在抗战时期临时组建的西南联大,当时中国的文化巨匠几乎都云集在那里。

当时,陈寅恪和傅斯年都先后到了昆明,傅斯年就住在陈寅恪楼下。

当时日机对昆明轰炸正酣。

为了逃避轰炸,傅斯年命人在楼前挖了一个大土坑,上盖木板以作防空之用。

住在三楼的陈寅恪为此专门作过一副带有讥讽意味的对联:“见机而作,入土为安。

”每次警报一鸣,世人皆力争上游向防空洞奔跑,这个时辰,身体衰弱的陈寅恪不仅右眼失明,左眼也已患疾,视力恍惚,步履极为艰难。

陈寅恪本人有睡早觉和午觉的风俗,傅斯年怕陈寅恪听不到警报,或听到警报因视力不济遭受伤害,每当警报响起,世人大喊小叫地向楼下冲去,傅斯年却摇摆着瘦削的身躯,不顾自己极其严峻的高血压和心脏病,喘着细气,大汗淋漓地向楼上急奔,待跑到三楼把陈寅恪扶持下来,送进自己挖的防空洞。

号称“大炮”,不把任何人放在眼里的傅斯年,竟对陈寅恪如此敬服庇护,一时在昆明学界传为美谈。

因为一直过着颠沛流离的旅途生活,不仅仅陈寅恪的学术研究很受影响,而且身体状况每况愈下。

但是,他依然坚持讲两晋南北朝史、隋唐史专题和元白诗研究等。

当时历史系教授姚从吾先生有言曰:“陈寅恪先生为教授,则我们只能当一名小助教而已。

”至今,我们依然能够从联大师生的回忆文章中,领略陈寅恪先生讲课的情境。

陈寅恪住在青云街靛花巷的青园学舍楼上。

当时西南联合大学的教室在文林街的昆华北院和北门外临时修建的简易校舍,距离陈寅恪先生住处很远。

他上课经常抱着用黑布包袱包着的一大包书。

因为他在上课时要引证很多史料。

他早进入教室后,打开所携带的包袱,把一本一本的书拿出来,然后细心地把需要的主要史料一条条一字不漏地写在黑板上,供学生抄录。

他总是用工整的粉笔字写满整个黑板,然后坐下来,开始逐条逐条地讲解。

他经常告诉学生,有一份史料就讲一分话,没有史料就不能讲,不能空说。

给学生指导论文的时候,他总是预先警告,文字务必精简,若太冗长,必有浮滥。

为人师表,他身体力行,以身作则,在讲课的时候,总是凭借史料说话,在提出了充分的史料之后,他才会讲课,这形成了他多年的教书习惯。

关于西南联大的文章-概述说明以及解释1.引言1.1 概述西南联大作为中国近代史上一所具有重要意义的高等学府,其创立和发展历程丰富而独特。

本文旨在全面探讨西南联大的历史背景、教育理念以及其对中国教育发展的影响和启示。

首先,我们将回顾西南联大的成立背景和历史起源。

西南联大创办于20世纪30年代,正值中国面临内忧外患的时期。

当时国民政府正在抵御日本侵略,中国社会正面临严重的分裂和混乱。

为了加强国家的战斗力和提供高等教育的需求,西南联大在重庆成立,成为了中国教育史上重要的里程碑。

其次,我们将探讨西南联大的教育理念。

西南联大秉承着以人为本、以学为主的教育理念,注重培养学生的独立思考能力和创新精神。

同时,西南联大也倡导跨学科的教学和研究方法,鼓励学生进行综合学习和跨学科交流,培养其全面发展的能力。

最后,我们将总结西南联大的影响和启示。

西南联大在当时中国高等教育的发展中起到了积极的推动作用,带来了教育体制的创新和改革。

其教育理念和办学模式对中国其他高校产生了深远的影响,为中国教育的现代化奠定了坚实基础。

同时,西南联大也留下了众多优秀的师生,他们在学术、科研和社会各个领域都取得了杰出成就,对中国乃至世界的发展都产生了积极的影响。

总而言之,西南联大作为中国教育史上的一颗璀璨明珠,其独特的历史背景、教育理念以及对中国教育发展的影响和启示都值得我们深入了解和思考。

本文将在后续的章节中具体阐述这些方面的内容,以期能够对读者提供更深入的了解和思考的空间。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章将分为引言、正文和结论三个部分来探讨关于西南联大的话题。

引言部分将为读者提供对整篇文章的概述。

首先,我们将简要介绍西南联大的历史背景和教育理念。

然后,我们将说明本文的目的和意义。

正文部分将详细介绍西南联大的历史背景和教育理念。

在2.1部分,我们将探讨西南联大的历史背景,包括它的创立背景、发展过程和重要事件。

在2.2部分,我们将重点探讨西南联大的教育理念,包括教育目标、教学方法和培养学生的特点等方面。

《西南联大》观后感《西南联大》观后感(精选10篇)在看完一部作品以后,你有什么总结呢?为此需要好好认真地写观后感。

那么我们如何去写观后感呢?以下是店铺收集整理的《西南联大》观后感,欢迎阅读与收藏。

《西南联大》观后感篇1昨天用了较长时间把中央电视台记录片频道播放的《西南联大》五集看了一遍,有许多感慨。

“回首抗战岁月,中国的大地上,由东向西,真是一场史诗般波澜壮阔的大迁徙,这其中有无数读书人高昂着头颅、挺直着腰板在行走。

世界上有哪个国家有过如此大规模的文化大转移?世界上有哪个民族遭受过这等苦难?世界上又哪有过这么一群读书人,把大学当作捍卫国家荣誉与民族精神的第二战场”?这就是西南联大带给我们的震撼。

西南联大全称:国立西南联合大学。

抗战开始后1937年11月1日,由清华、北大、南开三所大学在长沙组建成立国立长沙临时大学在长沙开学。

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月,改称国立西南联合大学。

西南联大在中国教育史上只存在了8年,但因其英才辈出,又产生了无数故事与传奇,成为了中国大学史上独一无二的奇迹。

它存在于中国教育史上的特殊时期,所以那里的师生、那里的精神都很特殊。

感慨一身处逆境而正义必胜的信念。

在谈论西南联大,大家一定会想起从那儿走出来的一批优秀中华儿子,如:闻一多、吴大猷、李政道、邓稼先、钱钟书、费孝通……很多很多,那都是有形的,而最最可贵的是在国家危亡时刻、生死存亡的关键时刻,所凸显现的中国知识分子高贵精神气质,是硝烟弥漫的战火中,众多师生弦歌不辍,坚持到底,稳定人心的力量。

感慨二精忠报国、为国献身的精神。

一大批联大师生在抗战的艰苦环境下,克服了许多无法想象的困难,坚持教学育人。

1100名学生直接参战,他们有的在前线作战,有的服务保障。

记得有一幕,为了战场需要,一批翻译人员参加了中国远征军,好多就死在了胡康河谷。

更多的人则在后方支援抗战,用科技支援前线,开展学术研究和应用研究,取得了很大成果。

西南联大的观后感(精选10篇)当观看完一部作品后,一定有不少感悟吧,让我们好好写份观后感,把你的收获感想写下来吧。

到底应如何写观后感呢?以下是小编为大家收集的西南联大的观后感,仅供参考,希望能够帮助到大家!西南联大的观后感篇1近年来以传统文化、科技创新掀起了一番热潮,也因业务上的需要,寒假时间也特地观看了《西南联大》、《假如国宝会说话》、《书迷》、《创新中国》四部纪录片。

换做平时,我对这些枯燥无味的纪录片是不感兴趣的,因为我此刻正在惬意的享受着安逸的生活,无需忧虑,可仔细看看中国一路走来的艰苦历程,才能真切感受这种安逸的珍贵。

看完,我觉得我们是幸运的,我们有强大祖国的庇护,有稳定的生活和工作。

而当时的老师和学生为了中国的教育甚至中国的前途和命运不畏艰难,从北平、天津等地先后前往云南,为的就是保存号文化的种子,国家的明天。

西南联大之所以会出现,跟日本的侵略有直接关系。

她的成立当然也离不开那些为了中国教育事业而做出巨大贡献的联大教授。

梅贻琦、蒋梦麟、闻一多、朱自清、沈从文等等。

这些都是中国近代教育的肱骨,也培养了邓稼先、杨振宁等等一大批著名科学家和新中国的栋梁。

有时候我们总是说,设施条件不好,影响教和学。

西南联大当年却是以几间茅草屋、几支粉笔在日军狂轰滥炸之中培养出无数国之栋梁。

故,物质不是主要的,主要在于教育的理念是否先进,教育的信念是否坚定。

如果你把教书当做一份工作,那你在乎的就是工作条件和薪水;如果你把教书当做一种职业,你就会在乎你的工作成就,如果你把教书当做一种情怀,你便会用这种情怀去教育每一个孩子。

我想《西南联大》中的教师便是那个有情怀的老师吧。

西南联大的观后感篇2“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

不得不说,看完《西南联大》这部纪录片之后,我被它的氛围感染了。

西山苍苍,东海茫茫,文人言语之间,描绘出那令人神往的年代,还有时代文人可敬可叹的风骨。

所谓风骨者,置生死于度外,千金不改其志,万难不屈。

历史类纪录片的叙事研究——以纪录片《西南联大》为例作者:赵江来源:《卫星电视与宽带多媒体》2020年第02期【摘要】本文以2018年的优秀历史纪录片《西南联大》为例,分析了《西南联大》之所以成功的几个原因,首先,叙事元素令人耳目一新,文章日记、口述片段、历史影像资料的合理使用既体现纪录片的真实性,又具有感染力;第二,叙事策略的标新立异,横向叙事与纵向叙事有机结合,宏大叙事与微末叙事的有机结合,使得纪录片更加贴近现代观众的心理特征,取得良好传播效果。

【关键词】历史类纪录片;叙事元素;叙事策略;叙事价值1. 引言2018年11月7日。

由云南省委宣传部与中央新影集团联合出品的历史纪录片《西南联大》脱颖而出,在社会上引起巨大轰动。

其在腾讯视频平台的评分高达9.5分,豆瓣评分高达9.3分,目前播放量已突破1000万,且仍在持续上涨,创造了2018年历史类纪录片的最好播出成绩。

2018年12月24日,2018中国电视年度掌声嘘声评选结果揭晓,《西南联大》成为唯一获得掌声的纪录片作品。

长期以来,历史类纪录片作为一种政治、文化底蕴深厚的作品,一直以来存在官方色彩很浓,弘扬英雄史观,解说词严肃呆板等弊病,对于大多数观众来讲,遇到此类纪录片都会望而却步。

因此,对《西南联大》进行研究,能够为制作受观众欢迎的历史类纪录片提供有力借鉴。

2. 《西南联大》的叙事元素纪录片的主要功能是通过纪录事实传递信息与观念,在纪录与讲述事实的过程中就产生了叙事。

真实是纪录片的生命,也就是说纪录片所拍摄的内容必须是真实的环境、事件、人物,这些是纪录片必不可少的叙事元素。

而《西南联大》的叙事元素则更加独特,其主要包括西南联大校友和教授的文章、日记,珍贵历史影像资料、图片,人物访谈等三个核心元素,生动再现了西南联大从学校筹建、搬迁、选择校舍、正式建成,到师生日常教学、生活、研究的一系列历程,也展现出当时中国知识分子的爱国良知和担当意识。

(1)文章、日记的运用,既有说服力的描述了当时的真实场景,又是使观众产生情感共鸣的重要手段。

西山苍苍,南国荡荡,联合隽彦,大学泱泱时光荏苒,岁月如梭。

夜阑人静,当您想起西南联大的时候,是否又走进了铁皮顶、泥巴墙、木格窗的教室;您是否又听到了柳絮纷飞的茶馆里各种学术之争、韬略之策;您是否又想起挟着油纸伞从翠湖、文林街、文化巷穿行而归的身影……继承了西南联大的校址的云南师大却并没有继承西南联大的精神,非但没有继承反而背离了联大精神,并且在这条道路上也愈走愈远。

联大精神是什么?国立西南联合大学纪念碑碑文中言:“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号,违千夫之诺诺,作一士之谔谔”。

西南联大培育了那么多优秀人才,有很多甚至享誉世界,诸如杨振宁、李政道、吴大猷、吴健雄等等,在中国教育史上,乃至全世界教育史上创造了奇迹。

郑天挺先生在《梅贻琦先生和西南联大》一文中说:“三校都是著名专家学者荟萃的地方。

……经过长沙临大五个月共赴国难得考验和三千五百里步行入滇的艰苦卓越锻炼,树立了联大的新气象,人人怀有牺牲个人、坚持合作的思想。

联大每一个人,都是互相尊重,互相关怀,谁也不干涉谁,谁也不打谁的主意。

学术上、思想上、政治上、校风上,莫不如此。

”赵瑞蕻先生认为这句话是西南联大取得光辉成就的一个很好说明,也体现了西南联大的办学原则,这就是“坚持学术独立,思想民主,对不同思想兼容并包。

校方不干预教师和学生的政治思想,支持学生在课外从事核组织各种社团活动”。

这也就是上面提及的西南联大精神,其实,西南联大精神也就是五四精神,即民主、科学、反帝反封建、爱国主义的精神的继承和发扬。

然而,纵观今日国内大学(港澳台除外),云南师大早已丧失了联大的精神,其它所谓名牌、所谓一流大学又怎有联大当年的精神和勇气呢?确切的说,建国之后,随着三校北返,师院留昆独自建制,之后的国内大学已开始走下坡路,大学精神理念在计划经济体制系统之下,在其严密的思想控制之下,亦逐渐丧失殆尽。

大学的灵魂,我以为,其实就是陈寅恪先生的那句至理名言:独立之精神,自由之思想。

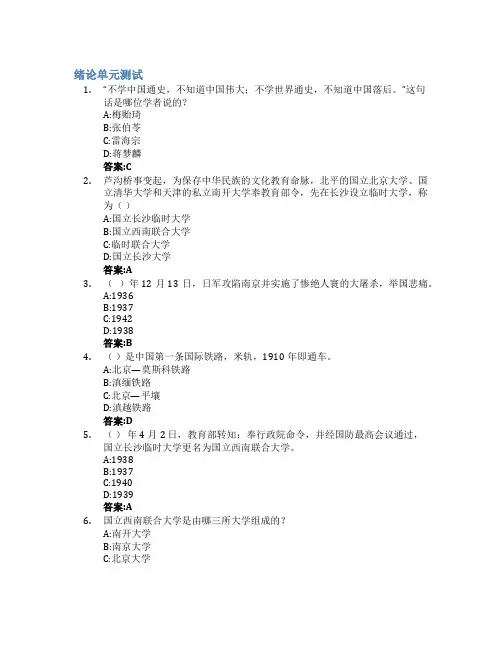

绪论单元测试1.“不学中国通史,不知道中国伟大;不学世界通史,不知道中国落后。

”这句话是哪位学者说的?A:梅贻琦B:张伯苓C:雷海宗D:蒋梦麟答案:C2.芦沟桥事变起,为保存中华民族的文化教育命脉,北平的国立北京大学、国立清华大学和天津的私立南开大学奉教育部令,先在长沙设立临时大学,称为()A:国立长沙临时大学B:国立西南联合大学C:临时联合大学D:国立长沙大学答案:A3.()年12月13日,日军攻陷南京并实施了惨绝人寰的大屠杀,举国悲痛。

A:1936B:1937C:1942D:1938答案:B4.()是中国第一条国际铁路,米轨,1910年即通车。

A:北京—莫斯科铁路B:滇缅铁路C:北京—平壤D:滇越铁路答案:D5.()年 4月2 日,教育部转知:奉行政院命令,并经国防最高会议通过,国立长沙临时大学更名为国立西南联合大学。

A:1938B:1937C:1940D:1939答案:A6.国立西南联合大学是由哪三所大学组成的?A:南开大学B:南京大学C:北京大学D:清华大学答案:ACD7.()年8月1 日,国立昆明师范学院成立,由查良钊任院长,迁入原西南联大新校舍与昆中南北院。

A:1946B:1939C:1945D:1938答案:A8.西南联大在历史上存在了10年。

A:对B:错答案:B9.1938年,国立长沙临时大学更名为国立西南联合大学。

A:对B:错答案:A10.1945年8月1 日,国立昆明师范学院成立,A:对B:错答案:B第一章测试1.常委会之下设“()”A:两会五处B:两会四处C:两会三处D:两会两处答案:C2.“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。

”这句活出自()A:蒋梦麟B:梅贻琦C:陈岱孙D:沈从文答案:B3.西南联大推行的是()教育。

A:通才教育B:专才教育C:人才教育D:全才教育答案:A4.西南联大()学院人数最多。

A:理学院B:文学院C:工学院D:法商学院答案:C5.西南联大实行的是学年制加(),再结合选课制的教学制度。

历史纪录片《西南联大》观后感 7篇历史纪录片《西南联大》观后感 7篇本文简介:许佳元观看了《西南联大》历史纪录片之后让我感触良多,现在回想起来还觉得挺惭愧的,我们现在的条件多好啊。

可是还在抱怨学校这样差那样差,甚至以这些借口来逃避我们应该学的很多专业知识,我们是幸运的,我们处在和平年代,可以放心的在学校里汲取丰富多样的知识,却不懂得珍惜,还经常想尽各种办法来逃课“真是身在福中历史纪录片《西南联大》观后感 7篇本文内容:许佳元观看了《西南联大》历史纪录片之后让我感触良多,现在回想起来还觉得挺惭愧的,我们现在的条件多好啊。

可是还在抱怨学校这样差那样差,甚至以这些借口来逃避我们应该学的很多专业知识,我们是幸运的,我们处在和平年代,可以放心的在学校里汲取丰富多样的知识,却不懂得珍惜,还经常想尽各种办法来逃课“真是身在福中不知福”。

要知道,当时联大的学生正处在水深火热的战争年代,依然是那么的渴望学习,甚至连生活都令人堪忧,但还是不能阻挡他们学习的决心。

他们在校舍被摧毁后没有就此放弃学习,而是抓住了每一个学习机会。

在那么艰苦的环境下依旧坚持学习,真的让人十分震撼!古有勾践卧薪尝胆、苏秦头悬梁锥刺股等故事都是发人深省的,至近代的联大学生同样在艰苦的时代,没有放弃自己的理想、抱负。

他们肩负着历史的使命,忍辱负重,敢于与恶势力斗争到底。

联大师资雄厚,尽管当时的生活条件十分艰苦,但他们依然坚守“刚毅坚卓”的校训,培养了不少人才,当时的就有朱自清、梅贻琦,闻一多、冯友兰等著名教授。

联大也因为有这些学富五车、爱国学士的存在,联大也因此蓬荜生辉,联大的莘莘学子也在他们的教导下学到了很多知识,有所成就,例如:邹承鲁、杨振宇、华罗庚等人才均出于此。

当然还有一个更重要的因素便是学校环境。

当时联大的办学理念是“适应社会,培养通才,追求真理,学术自由,民主办学,教授治校;汇聚名师,培养精英”,正确的办学理念是西南联大办学成功的必要条件,宽松的学习环境和严峻的教学要求也是西南联大办学的一大特点,西南联大实行学分制、弹性学制以及淘汰制,重视基础,强调课程要以基础为重心,这使得学校立德气氛十分浓厚。

摘要大学之所以是世界上存在时间最悠久的组织机构,不是规模的大小,而是内在的文化选择。

西南联大在艰难时期却创造了中国高校发展史上最辉煌的时刻,对今天我国大学走向世界有很大的启示。

本文主要探讨西南联大文化选择的特殊原因及其文化对我国现代大学文化发展的借鉴意义。

关键词西南联大文化选择大学The Cultural Choices of National Southwest Associate U鄄niversity and Its Revelation to Modern Universities//Chen MingxiaAbstract The reason why the university is the oldest organization in the world is not the size of scale,but inherent cultural choices. National Southwest Associate University has created the most glorious moment in the development of university in the history of China's most difficult period,which has a great revelation to Chi-na modern university.This paper mainly discusses special rea-sons for cultural choices and its reference for the development of modern university culture.Key words National Southwest Associate University;cultural choices;university西南联大是由北京大学、清华大学、南开大学组成的一所高等教育学府。

云南社会主义学院学报 2020年第3期NO 3,2020教育救国:追寻西南联大爱国主义精神念兴昌(云南省社会主义学院,云南昆明650031)摘 要:西南联大与全面抗战相始终,是中国高等教育史上一座不朽的丰碑。

在战火纷飞、亡国灭种的极端苦难中,西南联大不仅弦歌不辍、弦诵不绝,还为抗日战争直接输送了大批军事、科技、翻译等专业人才,为新中国的建设发展培育了一大批栋梁之才。

西南联大师生继承和发展了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的五四精神,坚守刚毅坚卓、团结合作、自强不息、艰苦奋斗的精神品质,把大学当作捍卫国家荣誉与民族精神的第二战场,教书不忘救国,读书为了报国,为民族发展和国家建设保存了文化血脉,坚持科学救国、科学报国,是传承和弘扬爱国奋斗精神的光辉典范。

西南联大教育救国的故事为我们开展爱国主义宣传教育提供了丰富生动的历史素材,是云南独有的历史文化资源,值得我们深入挖掘、学习和研究。

关键词:西南联大;爱国主义精神;教书救国;读书报国;科学救国中图分类号:D665 文献标识码:A 文章编号:1671-2811(2020)03-0079-102020年1月20日,习近平总书记在云南考察调研时,专程到国立西南联合大学旧址考察,详细了解西南联大在抗战艰苦条件下赓续中华民族文化血脉、为国家培养人才的历史。

在考察过程中,习近平总书记深有感触地强调:“国难危机的时候,我们的教育精华辗转周折聚集在西南联大,形成精英荟萃的局面,最后在这里开花结果,又把种子播撒出去,所培养的人才在革命建设改革的各个历史时期都发挥了重要作用。

”在全面抗日战争爆发之际,“北清南合,联大花开”,西南联大师生秉持教书救国、科学救国、读书报国的爱国主义精神,在战火纷飞艰难困苦中弦歌不辍、弦诵不绝。

西南联大在云南近现代史上留下了浓墨重彩的一笔,这也是中国近现代史上光辉的一页。

西南联大以“刚毅坚卓”为校训,在国家和民族危亡之际坚守文化阵地,为国家和民族保存文化血脉。

2802014年10月下半月刊城市旅游规划一、前言(一)城市历史文化遗产保护的意义历史文化遗产是我们赖以生存和发展的文化根基,也是整个民族发展史的见证。

城市历史文化遗产则是一个城市的记忆。

当前,随着城市现代化进程的不断加快,城市功能和规模正日益扩大。

在这一过程中,如何保护、利用城市原有的历史文化遗产,使之与城市现代化建设相得益彰,越来越成为世界许多经济快速发展国家和地区遇到的难题。

城市历史文化遗产无法复制,具有不可再生的唯一性特征,因此,文化遗产的保护开发具有重要意义。

(1)文化遗产见证城市生命历程。

在历史性城市的保护上,不但要强调历史的真实性、风貌的完整性,而且要维护生活的延续性。

(2)文化遗产保护延续城市文化。

城市文化遗产反映着城市的历史、社会、思想的变迁,是今天我们可能触摸到的尚未消逝的历史真实。

保护文化遗产的目的,不仅仅是保存历史遗迹以满足人们对昔日文化的怀念,追溯过去苍老的往事,更是为了从物质和精神层面上延续我们的城市文化甚至生活本身,使今天和今后世代都能触摸到传统文化。

(3)文化遗产保护促进城市健康发展。

城市在发展过程中要格外珍惜自己的文化遗产,没有文化遗产的妥善保护和合理利用就没有城市特色。

一方面是发展,一方面是保护;一方面是经济实力的提升,一方面是文化传统的捍卫,我们需要在这两者之间找到一个经得起历史检验的平衡点,共同促进,协调发展。

(二)国立西南联合大学旧址的价值国立西南联合大学旧址及相关的历史遗迹、校园环境是国立西南联合大学的物质载体,见证了抗战时期中国文化精英艰苦环境下以“刚毅坚卓”的精神以及对抗战必胜的信心和民族气节,体现国立西南联合大学“民主、自由、团结、实干”校风和治学态度,是“国立西南联合大学精神”的物质象征。

国立西南联合大学旧址是“一二•一”运动的重要遗存。

国立西南联合大学继承了五四传统,被誉为“民主堡垒”。

爱国师生积极投身抗日救亡运动和民主运动之中,其中的“一二•一”运动更是中国青年运动史上具有里程碑意义的事件,而旧址中的四烈士墓和火炬柱以及馆藏文物等正是其重要见证。

西南联大的文化选择与文化精神一、概述西南联合大学,简称西南联大,是中国抗日战争时期的一所著名大学。

它成立于1937年,由当时的国立北京大学、国立清华大学和国立南开大学联合组成,是中国高等教育史上的一个奇迹。

在艰苦的战争环境下,西南联大坚持办学,培养了一大批优秀人才,对中国现代教育和文化产生了深远影响。

西南联大的文化选择与文化精神是本文的核心议题。

文化选择是指在特定的历史背景下,西南联大对于传统文化与现代文化的选择和融合。

文化精神则是指在艰苦的战争环境下,西南联大师生所展现出的坚韧不拔、追求真理、自由民主的精神风貌。

本文将从西南联大的历史背景、文化选择和文化精神三个方面进行论述。

介绍西南联大的成立背景和办学历程,分析其在中国高等教育史上的地位和作用。

探讨西南联大在文化选择上的特点,包括对传统文化的传承、对现代文化的接纳以及对中西文化的融合。

阐述西南联大文化精神的具体表现,如师生的学术追求、民主意识和社会责任感等。

1. 西南联大的背景介绍西南联大,全称国立西南联合大学,是中国抗日战争时期的一所临时大学,由当时的国立北京大学、国立清华大学和国立南开大学联合组成。

这所大学成立于1937年,结束于1946年,存续时间虽然只有短短的九年,但其在中国高等教育史上的地位和影响却是深远而独特的。

西南联大的成立,是在抗日战争的严峻形势下,为了保存国家文化教育血脉而做出的重大决策。

当时,日本侵华战争已经全面爆发,平津地区(今天的北京和天津)岌岌可危。

为了保护师生安全,继续教育事业,三所名校决定南迁至相对安全的西南地区。

这一迁移不仅是一次地理上的转移,更是一次文化上的迁徙,它象征着中华民族在危难时刻对文化和教育事业的坚守与传承。

在艰苦的战争环境下,西南联大在云南昆明重新组建,并迅速成为抗日战争时期中国高等教育的重要基地。

尽管条件艰苦,物资匮乏,但西南联大的师生们却展现出了极高的学术追求和教育热情。

他们坚持教学科研,培养了大量的人才,为中国的抗战胜利和后来的国家建设做出了巨大贡献。