《记念刘和珍君》

- 格式:ppt

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:49

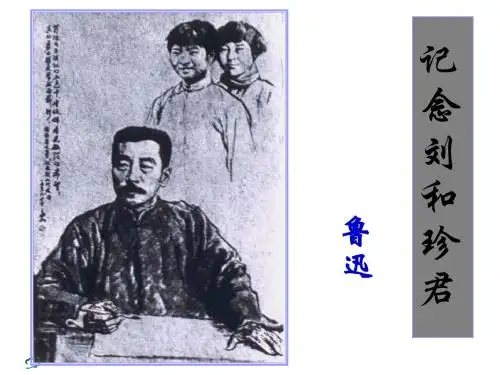

人教版语文必修1《记念刘和珍君》课文解读推荐文章高一语文必修一必背课文集锦热度:高一语文必修一第三单元检测试题及答案热度:苏教版高一语文教参记念刘和珍君赏析热度:高一语文《记念刘和珍君》问题探究热度:人教版高中语文《我有一个梦想》课文解读热度:《记念刘和珍君》是鲁迅作品《华盖集续编》中的一片文章,是鲁迅先生在参加了刘和珍的追悼会之后写作,追忆这位始终微笑的和蔼的学生。

下面是店铺给大家带来的人教版语文必修1《记念刘和珍君》课文解读,希望对你有帮助。

《记念刘和珍君》课文解读一中华民国十五年①三月二十五日,就是国立北京女子师范大学为十八日在段祺瑞执政府②前遇害的刘和珍杨德群③两君开追悼会的那一天,我独在礼堂外徘徊,遇见程君④,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。

她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。

”(①中华民国十五年:公元1926年。

②段琪瑞执政府:1924年第二次“直奉战争”,直系军阀失败,奉系军阀推段祺瑞为北洋政府“临时执政”。

段祺瑞,生于1864年,死于1936年,北洋军阀皖系首领,曾经几度把持北洋军阀的中央政权,1926年4月被冯玉祥驱逐下台。

③杨德群:湖南省湘阴县人,北京女子师范大学国文系预科学生,遇害时年仅24岁。

④程君:指程毅志,湖北省孝感市人,北京女子师范大学教育系学生。

)[这是叙述写作的缘起,抒发极度悲伤的心情。

文中起笔点明时间,巧妙地将“民国”,即人民民主之国和刘和珍遇害联系在一起,揭露段祺瑞执政府行民主是假,搞专政是实的反动本质。

“独在礼堂外徘徊”,这是因为对刘和珍的遇害,作者心情非常沉重,他无法承爱礼堂内那种悲哀的氛围,欲以此来排解心中的悲哀。

要真正理解这句话的含意,还得了解如下事实:3月24日早晨,作者得到刘、杨的遗体已经从医院运回学校的消息,便立即到礼堂去看烈士遗容。

从学校回来后,作者吃不下饭,睡不好觉,就病倒了。

3月25日,作者冒着被段政府通缉的危险,出席了追悼会。

《记念刘和珍君》优秀教案及原文一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《记念刘和珍君》全文;(2)分析并掌握文中重要的词语、句式和修辞手法;(3)了解鲁迅先生的生平和创作背景,理解其在文中的观点和态度。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文本;(2)学会欣赏文学作品,提高文学鉴赏能力;(3)学会批判性思维,对文本进行客观评价。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对文学的热爱,激发学生阅读兴趣;(2)感受鲁迅先生的爱国情怀,树立正确的人生观、价值观;(3)学会珍惜友谊,尊敬师长,关爱他人。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)熟读并背诵《记念刘和珍君》全文;(2)分析文中重要的词语、句式和修辞手法;(3)了解鲁迅先生的生平和创作背景,理解其在文中的观点和态度。

2. 教学难点:(1)文中一些生僻词语的理解和运用;(2)鲁迅先生讽刺和批判的写作手法;(3)对文中深层含义的理解和感悟。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介鲁迅先生及其作品《记念刘和珍君》;(2)阐述本节课的教学目标和要求;(3)激发学生学习兴趣,引导学生进入学习状态。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读课文,理解大意;(2)鼓励学生查找相关资料,了解鲁迅先生生平和创作背景;(3)引导学生关注课文中的重要词语、句式和修辞手法。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析课文内容,分享学习心得;(2)组织学生进行课堂发言,阐述自己对课文的理解和感悟;(3)教师引导学生进行批判性思维,对文本进行客观评价。

4. 课堂讲解:(1)讲解课文中的重要词语、句式和修辞手法;(2)分析鲁迅先生在文中的观点和态度;(3)解释文中的深层含义,引导学生进行思考。

5. 课堂练习:(1)布置相关练习题,巩固所学知识;(2)让学生进行朗读、背诵练习,提高表达能力;(3)评选优秀练习作品,给予表扬和奖励。

四、课后作业1. 熟读并背诵《记念刘和珍君》全文;3. 收集有关鲁迅先生的资料,了解其生平和创作成果。

《记念刘和珍君》优秀教案及原文《记念刘和珍君》是鲁迅作品《华盖集续编》中的一篇文章。

记念刘和珍君该文是鲁迅先生在参加了刘和珍的追悼会之后写作,痛悼“为中国而死的中国的青年”。

以下是小编为大家整理推荐关于《记念刘和珍君》优秀教案设计和原文,希望对大家有所帮。

《记念刘和珍君》优秀教案教学目标:一.理解课文包含的主要意思,阐释课文中重点句的含义。

二.了解课文记叙、议论、抒情三种表达方式综合运用的写法。

三.学习爱国青年的精神,铭记血债,不忘教训,增强民族自尊心、自信心。

四.在理清思路的基础上,深入理解文章的思想感情和含义深刻的句子。

重点:理清作者思想感情的发展脉络,深入理解文章中含义深刻的句子。

难点:理清文章思路,深入理解文章中含义深刻的句子。

课时:三个课时。

第一课时一、引入新课1.提问:说一说本文作者——我心中的鲁迅先生。

提示:鲁迅,1881—1936,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。

他创作了大量的小说、杂文、散文和诗歌。

创作现代第一篇白话小说《狂人日记》,我们熟悉的作品还有《阿Q正传》、《孔乙己》、《从百草园到三味书屋》、《祝福》、《故乡》、《社戏》,等等。

2.解题:(1)《记念刘和珍君》从题目看,这是一篇什么性质什么体裁的文章?(提示:纪念性的回忆文章,属记叙文。

)(2)关于题目中的“记”字相当于“纪”字“纪念” jìniàn∶思念不忘,不能把“记念”一词理解成“记叙、怀念”。

在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词,如文中“那里还能有什么言语?”中“那”实为“哪”字,鲁迅当时用“记念”一词,实际上就是我们今天所说的“纪念”。

《记念刘和珍君》(精选4篇)《记念刘和珍君》篇一“这是怎样的哀痛者和幸福者!”在《记念刘和珍君》一文中,鲁迅先生的这句话,一直震撼着我的内心!刘和珍们是“哀痛者”,这好理解。

列强入侵,军阀混战,国家衰败,他们为国家哀痛!人心麻木,民族积弱,他们为民族哀痛!水旱频发,家破人亡,百姓可怜,他们为人民哀痛!这种哀痛成为他们为国为民奋斗不息的动力,“哀痛”是刘和珍们的战士本色!然而,他们是“幸福者”吗?他们真的幸福快乐吗?我时常在心底叩问,按庸常者的思维方式,刘和珍们被校方开除,何来快乐?被执政者镇压,何来幸福?于是,我不能不改换一种思维方式,以战士的思维方式去思考!刘和珍们的确是“幸福者”,因为他们是信仰的拥有者。

巴金曾说:“人不单是靠吃米活着的!”而庸常者却往往仅以追求物质满足为活着的目的。

刘和珍们没有奢华的生活,却有崇高和坚定的信仰:为国家强盛,为民族复兴,为人民幸福而奋斗。

有了这样崇高的信仰,他们还会在蝇营狗苟中戚戚不已吗?他们会因革命的挫折而“黯然至于泣下”,但更多的时候他们不是“始终和蔼而微笑着”吗?刘和珍们确是“幸福者”,因为他们是理想的实现者。

真正的战士不是空想家,而是实践者。

面对黑暗,他们可以显出自己的“桀骜锋利”;面对血腥残暴,他们从不畏缩后退,他们真正做到了“捐躯赴国难,视死忽如归”。

如若他们九泉有知,知身后定会是“山花烂漫”,他们怎么不会在“丛中笑”?他们怎么会不感到幸福,不感到快乐呢?用战士的思维方式去思考,用战士的心灵去看待幸福,看待快乐,我的内心一次次被一种崇高的东西涤荡着。

我常想,如果今天,仍有许许多多的人像刘和珍们一般去思考幸福,那么这是怎样的哀痛者和幸福者?!《记念刘和珍君》篇二然而即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸。

还有一具,是杨德群君的。

而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的伤痕。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!但接着就有流言,说她们是受人利用的。

[《记念刘和珍君》读后感]《记念刘和珍君》读后感1926年3月18日,是“民国以来最黑暗的一天”,《记念刘和珍君》读后感。

这一天,是刘和珍烈士的忌日,也是中国历史上抹不去的惨痛记忆。

这一天,为了抗议日帝国主义纠结英美法等八国发出的“最后通牒”,李大钊、徐谦等人率领北京爱国学生,在段祺瑞执政府门前集会请愿,要求拒绝八国帝国主义的无理要求。

但是,段祺瑞这个卖国独裁头子,竟然下令执政府卫队开枪向无辜学生射击,当场就有四十七人遇害,二百余人受伤。

这其中就有鲁迅的学生刘和珍和杨德群。

紧接着,段政府公然宣布,这次流血冲突是由徐谦、李大钊等爱国人士挑起来的,宣称被枪杀的人全都是“暴徒”,下令通缉徐谦、李大钊等人,把作者列入“黑名单”。

四十七个热血青年,就这样去了。

但是,他们的精神不会去的!“忘却的救主快要降临了吧。

”当四十七个可爱的热血青年就这样悲壮地走了,几天以后,这次流血的惨案居然就这样地被忘却了!仅此一句,便可以看出当时国民的麻木性有多深,读后感《《记念刘和珍君》读后感》。

文中有一段深情回忆了作者初见刘和珍的场景。

当时,女师大曾被反动校长杨荫榆统治。

刘和珍是第一个敢于反抗“广有羽翼的校长”的人。

作者猜想这样一个人一定是很桀骜不驯的。

然而她却常常微笑着,给作者一种亲近的感觉。

在18日上午,作者才得知刘和珍遇害的噩耗。

残暴的段祺瑞卫队,不但枪击刘和珍,还用棍棒疯狂地殴打这可怜的人的头部。

刘和珍就是在临终前,也不忘保护已经倒在血泊中的张静淑和杨德群。

“但段政府就有令,说她们是‘暴徒’!⋯⋯是受人利用的。

”可见段祺瑞军阀政府的极端残暴、无理与蛮横。

“当三个女子从容地辗转于文明人所发明的⋯⋯中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

”这是何等绝妙的讽刺啊!这些凶恶的衣冠禽兽,打着人的旗号,替魔鬼行道,血的事实摆在大家面前⋯⋯有人如狂犬,向光明狂吠;有人如光明——他们才是真正的人!文章前面多次提到,作者认为早有“写一点东西的必要”了。

《记念刘和珍君》教案共3篇《记念刘和珍君》教案1《记念刘和珍君》教案一、教材分析本节课的课文是《记念刘和珍君》,该篇文章是中国著名的女性文学家李天命先生为了纪念他的逝世的朋友、同事刘和珍而写的一篇短文,篇幅短小,内容简洁有力,是一篇注重人文关怀的抒情散文。

本篇文章通过对逝者的缅怀,表达了对朋友的感慨,对逝者人格的肯定,以及对逝者所代表的美好品质的赞颂。

同时,在人文关怀与个性表现方面,也表达了对自然环境、对社会风尚的一些态度和价值观。

二、教学目标1.知识与能力1)学习掌握本文的基础知识,即重点词汇、词语搭配、句型结构和段落结构。

2)培养学生对批判和分析文学作品的能力,结合个人生活经验,深入探讨文章中所表达的思想和情感特征。

3)通过语言交流和讨论,让学生感受到作者对逝者表达的依依惜别之情,培养学生的人文关怀情感。

2.过程与方法1)阅读文本,配合多种学习模式,如个人朗读、小组合作、学科交融、情景还原等,开展多元感悟。

2)让学生自主发挥,开展“仿写”、“扩写”、“采访讲述”等活动,培养学生的文学写作能力。

3)采取“情景式教学”、“观摩式学习”、“互动式讲解”等教学方法,激发学生的学习兴趣。

3.情感态度1)培养学生对逝者的思考和关爱情感。

2)引起学生对人生的感悟和人生价值的认识,同时激发学生的爱国情感和民族情感。

三、教材分析1. 文本基础知识1)写作手法本篇文章不拘泥于传统的文学风格,情感表达方式基于真实生活的体验,同时属于日常语言的范畴,让人感觉十分亲切、温暖,伟大与普通深情结合,在真诚表达的状态下略显朴素。

2)文章结构文章由一个总的开头总结结尾构成,总结部分采用发问方式引出全文,开头说明刘和珍去世的新闻以及文章的主题,主体部分是对于朋友的缅怀和赞扬。

3)叙事角度作者在文章中主要采用第一人称式的叙述方式,通过介绍自己与刘和珍的交往关系,抒发自己对逝者的追思,并深刻思考生命的意义和人生价值。

4)修辞手法本篇文章的修辞手法注重朴素真实,但在拟人、比喻、夸张、对比、排比等方面也用了不少的手法,让文章更具活力和感染力。

纪念刘和珍君阅读理解《记念刘和珍君》是鲁迅先生的一篇散文,写于1926年,回忆了他在参加刘和珍追悼会时的所见所感,表达了对刘和珍等烈士的哀悼和尊敬,以及对反动政府及其走狗的愤怒和控诉。

这篇阅读理解可以从以下几个方面进行:1.文章的主旨和结构:《记念刘和珍君》的主旨是表达对烈士的敬仰和对反动政府的愤怒。

文章以刘和珍的牺牲为引子,通过对她的回忆和描述,展现了她的勇敢、坚定和无私,同时也揭示了反动政府的残暴和无耻。

文章的结构清晰,先是对刘和珍的追悼和回忆,然后是对反动政府的控诉和批判,最后是对未来的展望和呼吁。

2.人物形象的塑造:刘和珍是文章的主要人物,她的形象通过鲁迅先生的笔触得到了生动的展现。

她是一个勇敢坚定的女性,不畏强权,敢于反抗,为了民族大义不惜牺牲自己的生命。

她的形象塑造不仅是对她个人的赞美,也是对那个时代所有烈士的赞美。

3.语言特点:鲁迅先生的语言风格独特,这篇文章也不例外。

他的语言简练明快,富有感染力,能够深入人心。

他运用了大量的比喻、排比等修辞手法,使得文章更加生动有力。

同时,他的语言也充满了讽刺和批判,对反动政府的丑恶行径进行了深刻的揭露和批判。

4.思想内涵:这篇文章不仅是对刘和珍等烈士的追悼和尊敬,更是对那个时代社会现实的深刻反思。

它揭示了当时社会的黑暗和腐败,呼吁人们要觉醒起来,为民族的独立和人民的幸福而奋斗。

这种思想内涵具有深远的历史意义和现实价值,对我们今天的社会仍然具有启示作用。

综上所述,《记念刘和珍君》是一篇具有深刻思想内涵和鲜明艺术特色的散文,它不仅是对烈士的追悼和尊敬,更是对那个时代社会现实的深刻反思和批判。

通过阅读这篇文章,我们可以更深入地了解那个时代的历史背景和人物形象,也可以从中汲取力量和启示,为我们今天的生活和奋斗提供借鉴和参考。