(完整版)大气的受热过程与气温

- 格式:doc

- 大小:295.52 KB

- 文档页数:7

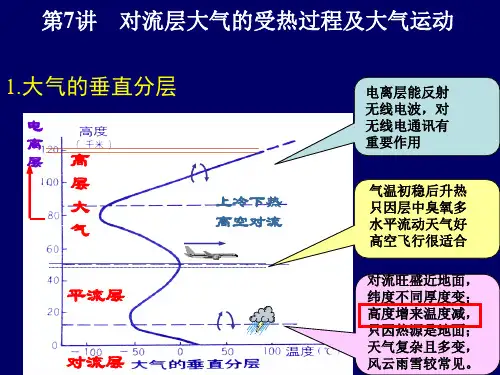

⽓温--⼤⽓受热过程(附带⽓温的描述和影响因素)⽓温—⼤⽓受热过程⼀、⼤⽓分层名称对流层平流层⾼层⼤⽓⾼度0—12km12—50km50km以上⽓流状况上升和下沉平流现象天⽓现象飞机航天器1、两个来源地球⼤⽓受热能量的根本来源:太阳辐射。

近地⾯⼤⽓主要、直接的热源:地⾯辐射。

2、两⼤过程地⾯增温:⼤部分太阳辐射能够透过⼤⽓射到地⾯,使地⾯增温。

⼤⽓增温:地⾯被加热,并以长波辐射的形式向⼤⽓传递热量。

3、两⼤作⽤削弱作⽤:⼤⽓层中的⽔汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作⽤。

保温作⽤:C⼤⽓逆辐射对近地⾯⼤⽓热量的补偿作⽤。

特别提醒:任何物体温度最⾼时,其辐射最强。

就某⼀地区⽽⾔,地⽅时12点时,太阳辐射最强;地⽅时13点时,地⾯温度最⾼,地⾯辐射最强;地⽅时14点时,⼤⽓温度最⾼,⼤⽓辐射(包括⼤⽓逆辐射)最强。

三、⼤⽓受热过程原理的应⽤1、⼤⽓保温作⽤原理的应⽤(1)温室⽓体⼤量排放带来全球⽓温升⾼温室⽓体(CO?、甲烷等)→排放增多→吸收地⾯辐射增多→⽓温升⾼→全球变暖(2)分析农业实践中的⼀些现象:①采⽤塑料⼤棚发展反季节农业,利⽤玻璃温室育苗等。

塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射透射进⼊棚内或室内,⽽地⾯长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从⽽使热量保留在塑料⼤棚和玻璃温室内。

②⼈造烟雾、浇⽔防冻。

秋冬季节,我国北⽅常⽤⼈造烟雾来增强⼤⽓逆辐射,使地⾥的农作物免遭冻害。

浇⽔可增加空⽓湿度,增强⼤⽓逆辐射;⽔汽凝结释放热量;⽔的⽐热容⼤,浇⽔可减⼩地表温度下降的速度和变化幅度,减轻冻害。

③果园中铺沙或鹅卵⽯不但能防⽌⼟壤⽔分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于⽔果的糖分积累等。

2、利⽤⼤⽓削弱作⽤原理分析某地区太阳能的多寡(1)⾼海拔地区地势⾼→空⽓稀薄→⼤⽓的削弱作⽤弱→太阳能丰富(2)内陆地区(如我国西北地区)⽓候较为⼲旱→晴天多、阴⾬天⽓少→⼤⽓的削弱作⽤弱→太阳能丰富(3)湿润内陆盆地(如四川盆地)3、昼夜温差⼤⼩的分析主要从⼤⽓的削弱作⽤和保温作⽤去分析。

大气的受热过程与气温

大气受热的程度与气温之间有密切的关系。

气温是用来描述大气中分

子热运动程度的物理量。

当太阳辐射到达地球时,大气层吸收部分辐射并

转化为热能,使大气层中的气体分子热运动剧烈增加,从而提高了气温。

大气受热过程主要包括辐射、传导和对流三种方式。

辐射是指太阳辐射直接照射到大气层中的气体分子上,使其分子内的

能量增加。

辐射的能量传递主要通过光子的传播完成。

不同波长的光子能

量不同,紫外线具有较高的能量,而红外线则具有较低的能量。

当太阳辐

射到达大气层时,紫外线的一部分被臭氧层吸收,其余部分则可以穿透大

气层,照射到地球表面。

太阳光照射到大气层中的气体分子上时,能量被

吸收并转化为热能,使大气层温度升高。

传导是指能量通过分子之间的直接碰撞传递。

大气中的气体分子之间

存在着碰撞和相互作用,热能可以通过分子之间的碰撞传递,使得温度在

不同地区之间均衡分布。

传导是大气中温度分布的一个重要因素,通过传

导作用,热能可从地表传递到大气层,使得大气层中的气温升高。

对流是指由于热的差异导致气体的运动而产生的传热现象。

当大气中

的一部分受热后,分子的热运动变得剧烈,密度降低,从而产生上升运动。

与之相对应的是,被冷却的气体密度增加,从而产生下降运动。

这种上升

和下降运动形成了大气中的对流循环。

对流运动通过空气的运动将热能从

一个区域传递到另一个区域,从而使得大气层中的气温分布趋于均衡。

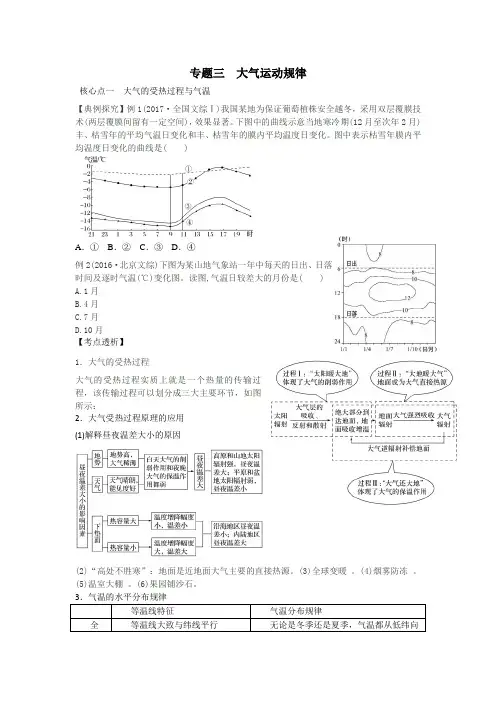

专题三大气运动规律核心点一大气的受热过程与气温【典例探究】例1(2017·全国文综Ⅰ)我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留有一定空间),效果显著。

下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。

图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是( )A.①B.②C.③D.④例2(2016·北京文综)下图为某山地气象站一年中每天的日出、日落时间及逐时气温(℃)变化图。

读图,气温日较差大的月份是( )A.1月B.4月C.7月D.10月【考点透析】1.大气的受热过程大气的受热过程实质上就是一个热量的传输过程,该传输过程可以划分成三大主要环节,如图所示:2.大气受热过程原理的应用(1)解释昼夜温差大小的原因(2)“高处不胜寒”:地面是近地面大气主要的直接热源。

(3)全球变暖。

(4)烟雾防冻。

(5)温室大棚。

(6)果园铺沙石。

3.气温的水平分布规律等温线特征气温分布规律全等温线大致与纬线平行无论是冬季还是夏季,气温都从低纬向4.温差大小的影响因素温差大小的影响因素主要从海陆分布、地形地势、天气和气候状况等角度分析。

具体分析如下:【锦囊妙计,战胜自我】1.气温日较差和年较差大小的判断及原因分析(1)陆地与海洋:陆地上气温日较差和年较差比同纬度海洋上大。

原因是陆地比热容小,白天和夏季增温快,夜晚和冬季降温快;海洋则相反。

(2)阴天与晴天:阴天气温日较差比晴天小。

原因是阴天时,白天多云,大气对太阳辐射的削弱作用强,气温较晴天低;夜晚多云,大气逆辐射强,气温较晴天高。

(3)低纬与中纬:中纬地区气温年较差较大。

原因是中纬地区四季变化明显,低纬地区一年中昼夜长短几乎相等,正午太阳高度的变化也小,各月热量的收支相差不大,终年高温。

气温年较差最小的地区出现在赤道附近的海洋上。

(4)平原与高原:高原地区地势高,大气稀薄,白天大气削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱,昼夜温差大。

精心整理

大气的受热过程与气温

一、准备知识

1.大气的垂直分层

臭氧层能过滤大部分对人体和生物有害的紫外线,仅剩下少量的紫外线到达地表

固体杂质很少凝结核,是成云致雨的必要条件

注:干洁空气比例基本不变;水汽一般夏季>冬季,低纬>高纬;固体杂质陆>海、城市>乡村、早晨和夜间>午后、冬季>夏季

3.(1)宇宙中的物体都在不断向外辐射能量,同时也在不断接受外界辐射的能量(温度高的物体主要表现为向外辐射,温度低的物体主要表现为接收辐射)物体的温度越高辐射能力越强。

(2)长波辐射与短波辐射的相对性(见课本P28注释)

二、大气的受热过程

大气的受热过程影响着大气的热状况、温度分布和变化,制约着大气的运动状态。

(一)大气受热过程三个环节

AA.太阳辐射穿过厚厚大气

(1)投射的纬度和季节决定了太阳辐射的强度和时间,决定了获得能量的基本格局。

(2)大气的削弱作用

太阳辐射在大气上界辐射最强,穿过大气就会被削弱。

削弱三种方式①反射:参与的大气成分:云层和较大尘埃。

特点:云层愈厚,云量愈多,反射作用愈强;例:多云。

无选择性。

②散射。

参与的大气成分:空气和较小尘埃特点:一部分太阳辐射改变方向,无法到达地面。

有选择性。

③吸收。

参与的大气成分:臭氧吸收紫外线。

水汽和二氧化碳吸收红外线。

影响大气削弱作用的因素①太阳高度越大经过的路径越短被太阳削弱的越少,且太阳高度角大单位面积太阳辐射量大。

②天气和气候(如阴雨天气白天对太阳辐射削弱作用强)③地形地势(地势高比同纬度昼长,太阳辐射经过的路径短且空气稀薄被大气削弱的少)④人为因素(如CO2氟氯烃排放、大气污染等)

B.太阳辐射到达地面,地面反射和吸收,地面增温,地面辐射增强,地面以长波辐

10—

C.

中的水汽和CO2的含量有关。

(二)、大气的受热过程-----气温的日变化、年变化

1.有关概念

气温是大气热力状况(冷热程度)的数值度量,一天观测3~4次(8、14、20、2点)

日均温、月均温、年均温

气温日较差:一天中最高气温与最低气温的差值

气温年较差:一年中最高与最低月均温的差值

2.气温的日变化、年变化

①据右图分析气温日变化过程,思考一日中最高气温14时能否推前或延后,请分别举例说明。

(结论:一天中,若无明显天气过程的干扰,最低气温出现在日出前后,最高气温出现在午后2时(即当地地方时14:00)左右。

)

②气温日变化过程:日出以后,随着太阳高度角的逐渐增大,太阳辐射不断增强,地面获得的热量不断增多,地面温度不断升高,地面辐射不断增强。

大气吸收地面辐射,气温也跟着不断上升。

正午过后,太阳辐射虽已开始减弱,但地面获得太阳辐射的热量仍比地面辐射失去的热量多,地面储存的热量继续增多,地面温度继续升高,地面辐射继续增强,气温也继续上升。

随着太阳辐射的进一步减弱,地面获得太阳辐射的热量开始少于地面辐射失去的热量时,也就是当地面热量由盈余转为亏损的时刻,地面温度达到最高值。

地面再将热量传给大气,还需要一个过程,因此午后2时左右,气温才达到最高值。

随后,太阳辐射继续减弱,地面热量继续亏损,地面温度不断降低,地面辐射不断减弱,气温随之不断下降,至日出前后,气温达最低值。

同样道理,由于地面储存热量的缘故,一年之中,就北半球来说,气温最高与最低的月份,也不是出现在太阳辐射最强(6月)和最弱(12月)的月份,而是要落后一两个月。

一般大陆上气温最高值出现在7月,最低值出现在1月;海洋的热容量大,受热和放热都较陆地慢,所以气温最高值出现在8月,最低值出现在2月。

3.气温的日较差、年较差的

影响因素气温日较差:一天中气

温的变化幅度。

大陆性气候>海洋

性气候;晴天>阴天

①纬度:低纬>>高纬原因:纬度较高地区的太阳高度的日变化小。

②天气:晴天>阴天

③季节:夏季>冬季原因是:夏季的正午太阳高度角较大,白昼较长。

④地形地势:凹地>平地>凸地原因是:在凸起地形,如山顶,因与陆地接触面积小,受到地面日间增热、夜间冷却的影响较小,又因风速较大,湍流交换强,再加上夜间冷空气可以沿坡下沉,而交换来自由大气中较暖的空气,因此气温日较差较小;低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,并且在夜间常为冷空气下沉汇合之处,白天谷风拉抽山谷上空暖空气下沉,故气温日较差大。

⑤海拔高度:在中小尺度地形区山顶的气温日较差比山下平原小;大尺度的高原山地地区,则海拔越高,日较差越大。

原因是:由于海拔高,空气稀薄,白天大气的削弱作用小,太阳辐射强烈,地面温度急剧升高,加速了近地面空气的升温作用,因此即使是在冬季,在阳光下也会感到温暖如春;到了夜晚,由于空气稀薄、水汽所含杂质少,地面热量大量向空中散失,近地面气温迅速下降,夜晚温度很低。

⑥下垫面:陆地>海洋;沙地>林地

气温年较差:大陆性气候>海洋性气候;高纬度>低纬度

a纬度:高纬<低纬度地区原因是:纬度越高,夏季白昼越长,冬季的正午太阳高度越小,白昼越短,因而气温的年较差越大。

(大阳辐射的年变化高纬度地区比低纬度地区大)就我国而言,由于夏季太阳直射点在北半球,北方虽比南方地区正午太阳高度小一些,但白昼时间却比南方长,得到的太阳光热并不比南方少;冬季太

阳直射点在南半球,越往南方正午.太阳高度越大,白昼越长,因此得到的太阳辐射能越多,而北方此时正午太阳高度小,白昼较短,加之冬季风的频频南下对北方造成的影响大,所以愈往北方,气温的年较差越大。

b海陆:陆地>海洋原因:陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高;冬季降温快,温度比海洋低

c海拔地形:同一纬度,低海拔>高海拔;凹地>凸地。

青藏高原气温年较差与我国同纬度平原、盆地比较,气温年较差小。

这是因为:青藏高原属于中低纬的大高原,夏季因其海拔高,气温不太高;冬季因纬度低,且受高大地形的影响,南下的寒冷气流影响不到,气温不太低。

(三)、大气的受热过程-----气温的分布

1.对流层中气温的垂直分布①气温随海拔升高而降低(0.6℃/100m)(地面为对流层大气的直接热源;越向上空气密度越小,水汽、CO2越少;气温垂直递减率大小与水汽含量有关(水汽含量越多,递减率越小)②对流层底部受地面影响最大,中上层受影响较小

2.近地面气温的水平分布一、在南北半球上,无论7月或1月,气温都是从低纬向两

极递减。

这是因为低纬度地区,获得

太阳辐射能量多,气温就高;高纬度

地区,获得太阳辐射能量少,气温就低。

从图上

可以看出,等温线并不完全与纬线平

行,这说明气温的分布,除主要受太

阳辐射影响外,还与大气运动、地面

状况、洋流等因素密切相关。

二、南半球的等温线比北半球平直,这是因为表面物理性质比较均一的海洋,在南半球要比北半球广阔得多。

三、北半球,1月份大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向北(高纬)凸出;7月份正好相反。

这表明在同一纬度上,冬季大陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热。

(全球等温线弯曲方向:1陆南7陆北)

四、7月份,世界上最热的地方是北纬

20°~30°大陆上的沙漠地区。

这是因为

7月份太阳直射北纬20°附近;沙漠地区

少云雨,太阳辐射强度大;沙漠对太阳辐

射吸收强,增温快。

撒哈拉沙漠是全球的

炎热中心。

1月份,西伯利亚形成北半球

的寒冷中心。

世界极端最低气温出现在冰

雪覆盖的南极洲大陆上。

五、北半球7月等温线比1月稀疏这表明北半球1月南北温差大于7月。

这是因为(见王树声区域地理P78中国气候冬夏气温各异南北温差不同)。