采场围岩支承压力及矿压显现与上覆岩层运动间的关系讲义

- 格式:ppt

- 大小:4.25 MB

- 文档页数:46

4.1 回采工作面矿山压力显现与上覆岩层运动间的关系采动过程中,矿山压力显现的基本形式包括围岩的明显运动产生的位移和支架受力等。

矿压显现产生的根源在于上覆岩层运动。

3.4.1 围岩变形、破坏与垮落围岩变形、破坏与垮落包括两帮、顶板和底板三个部位。

这里只重点介绍顶板垮落。

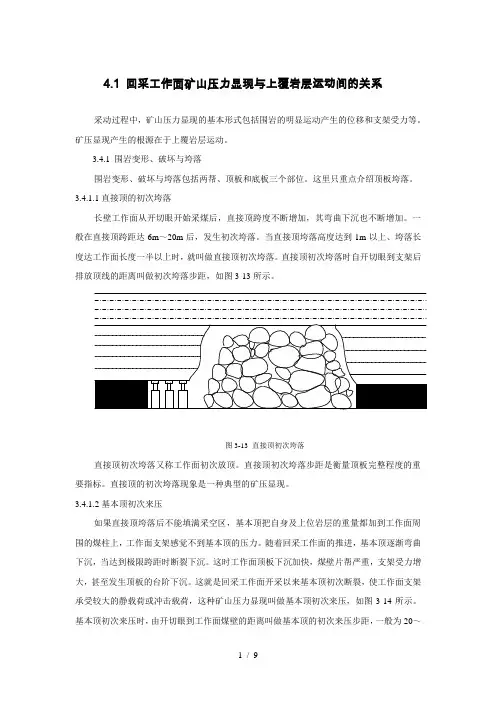

3.4.1.1直接顶的初次垮落长壁工作面从开切眼开始采煤后,直接顶跨度不断增加,其弯曲下沉也不断增加。

一般在直接顶跨距达6m~20m后,发生初次垮落。

当直接顶垮落高度达到1m以上、垮落长度达工作面长度一半以上时,就叫做直接顶初次垮落。

直接顶初次垮落时自开切眼到支架后排放顶线的距离叫做初次垮落步距,如图3-13所示。

图3-13 直接顶初次垮落直接顶初次垮落又称工作面初次放顶。

直接顶初次垮落步距是衡量顶板完整程度的重要指标。

直接顶的初次垮落现象是一种典型的矿压显现。

3.4.1.2基本顶初次来压如果直接顶垮落后不能填满采空区,基本顶把自身及上位岩层的重量都加到工作面周围的煤柱上,工作面支架感觉不到基本顶的压力。

随着回采工作面的推进,基本顶逐渐弯曲下沉,当达到极限跨距时断裂下沉。

这时工作面顶板下沉加快,煤壁片帮严重,支架受力增大,甚至发生顶板的台阶下沉。

这就是回采工作面开采以来基本顶初次断裂,使工作面支架承受较大的静载荷或冲击载荷,这种矿山压力显现叫做基本顶初次来压,如图3-14所示。

基本顶初次来压时,由开切眼到工作面煤壁的距离叫做基本顶的初次来压步距,一般为20~50m。

(a)(b)图3-14 基本顶初次来压3.4.1.3基本顶周期来压基本顶初次来压后,随着工作面的继续推进,基本顶呈周期性断裂与下沉,工作面周期性出现顶板下沉加快、煤壁严重片帮、支架受力增大以及顶板台阶下沉等。

这种由于基本顶周期性断裂引起的矿山压力显现叫做基本顶周期来压,如图3-15所示。

相邻两次基本顶周期来压的平均距离,即基本顶周期断裂的平均值叫做基本顶周期来压步距。

一般为基本顶初次来压步距的1/2~1/4。

目录第0章绪论 (1)第1章矿山压力与矿山压力显现 (6)第2章采场上覆岩层运动和发展的基本规律 (7)第3章采场围岩支承压力及矿压显现与上覆岩层运动间的关系 (10)第4章回采工作面顶板控制设计 (14)第5章综采放顶煤采场矿压控制 (16)第6章矿柱支护采矿法的岩体控制 (20)第7章回采巷道矿压理论 (21)第8章冲击地压及其监测 (35)矿山压力与压力控制习题第0章绪论1、顶板事故频繁发生的基本原因是什么?答:顶板事故频繁发生的基本原因是:(1)没有很好地研究和掌握各个具体煤层需要控制的岩层范围及其运动的规律(包括运动发生的时间和条件等),顶板控制设计缺少基础;2)没有深入地研究和掌握各种类型支架的特性,特别是在生产现场所能达到的实际支撑能力。

没有解决好针对具体煤层条件选好和用好支护手段方面的问题;3)没有更好地揭示支架与顶板运动间的关系,达到正确合理的选择控制方案。

2、矿山压力与岩层控制研究的主要任务是什么?答、矿山压力与岩层控制研究的主要任务为:(1)研究随采场推进在其周围煤层及岩层中重新分布的应力(包括应力大小及方向等)及其发展变化的规律。

该应力的存在和变化是煤及岩层变形、破坏和位移的根源,也是采场及周围巷道支架上压力显现的条件。

搞清分布在煤层及各个岩层上的应力状况,揭示它们随采场推进及岩层运动而变化的规律,是采场矿山压力研究的重点。

(2)研究采场支架上显现的压力及其控制方法。

包括压力的来源、压力大小及与上覆岩层运动间的关系、正确的控制设计方法等。

(3)研究在采场周围不同部位开掘和维护的巷道的矿山压力显现及其控制办法。

包括不同时间开掘的巷道压力的来源、巷道支架上显现的压力大小及其影响因素、以及支架与围岩运动间的关系等。

(4)控制采动岩层活动的主要因素分析。

从十分复杂的采动岩层活动中建立采动岩层的结构力学模型,从而展开对采场顶板矿压、采场突水、岩层移动及地表沉陷规律等进行系统描述。

(5)深部开采时采场支承压力分布、岩层结构及运动特点、围岩大变形的控制机制等。

采煤工作面上覆岩层移动及矿压显现规律摘要:在大多数情况下,矿压显现会给地下开采工作造成不同程度的危害。

为了使矿压显现不影响正常开采工作,保证安全生产,必须采用各种技术措施加以控制。

包括对采掘空间进行支护,对松软破碎的煤层进行加固,用各种方法使巷道或回采工作空间得到卸压,对采空区进行处理等。

此外,对矿压的控制不仅在于消除和减轻矿压对开采工作造成的危害,还包括有效地利用矿压为开采服务。

研究矿压显现规律及各种控制方法的基本目的,是为了保证生产安全和取得良好的经济效益。

关键词:采煤工作面支撑压力及其显现地质因素技术因素1.绪论煤炭是我国的主要不可再生资源,它是我国工业生产必不可少的一部分。

因此,研究如何采煤及煤与岩石的关系是十分重要的。

这篇文章主要是介绍采煤工作面上覆岩层移动及其矿压显现规律,采煤工作面的围岩构成,采动岩体破坏的基本形式,裂隙带岩层的结构形式,工作面得矿压显现方式,直接顶的运动规律,基本顶的运动规律,支撑压力及其显现,地质因素,技术因素。

采煤工作面与矿压是息息相关的,要想安全的采煤,把产量搞上去,我们必须去研究矿山压力,因为在矿山压力作用下,会引起各种力学现象,如顶板下沉、底板鼓起、巷道变形后断面缩小、岩体破坏散离甚至大量冒落、煤被积压产生片帮或突然抛出、支架严重变形或损坏、充填物受压缩以及大量岩层移动、地表发生塌陷等。

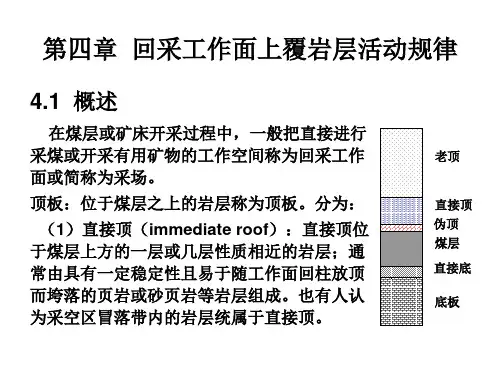

2.1采煤工作面的围岩构成在煤层或岩层中开掘巷道和进行回采工作,称为对煤层或岩层的“采动”。

采动后在煤层或岩层中形成的空间,称为“采动空间”。

直接位于煤层上方和下方的岩层分别称为煤层的顶板和底板。

根据顶底板岩层距煤层的距离和对回采工作的影响,煤层的顶、底板岩层可以分为伪顶、直接顶、基本顶和直接底。

2.1.1伪顶位于煤层之上,极易垮落的薄岩层称为伪顶。

2.1.2直接顶直接顶位于伪顶或煤层之上,具有一定的稳定性,移架或回采后能自行垮落的一层或数层岩层。

2.1.3基本顶位于直接顶之上较难垮落的厚层坚硬岩层称为基本顶。

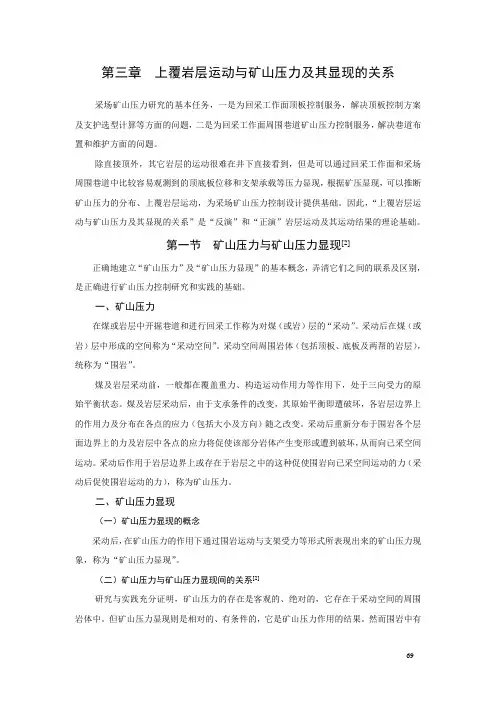

第三章上覆岩层运动与矿山压力及其显现的关系采场矿山压力研究的基本任务,一是为回采工作面顶板控制服务,解决顶板控制方案及支护选型计算等方面的问题,二是为回采工作面周围巷道矿山压力控制服务,解决巷道布置和维护方面的问题。

除直接顶外,其它岩层的运动很难在井下直接看到,但是可以通过回采工作面和采场周围巷道中比较容易观测到的顶底板位移和支架承载等压力显现,根据矿压显现,可以推断矿山压力的分布、上覆岩层运动,为采场矿山压力控制设计提供基础。

因此,“上覆岩层运动与矿山压力及其显现的关系”是“反演”和“正演”岩层运动及其运动结果的理论基础。

第一节矿山压力与矿山压力显现[2]正确地建立“矿山压力”及“矿山压力显现”的基本概念,弄清它们之间的联系及区别,是正确进行矿山压力控制研究和实践的基础。

一、矿山压力在煤或岩层中开掘巷道和进行回采工作称为对煤(或岩)层的“采动”。

采动后在煤(或岩)层中形成的空间称为“采动空间”。

采动空间周围岩体(包括顶板、底板及两帮的岩层),统称为“围岩”。

煤及岩层采动前,一般都在覆盖重力、构造运动作用力等作用下,处于三向受力的原始平衡状态。

煤及岩层采动后,由于支承条件的改变,其原始平衡即遭破坏,各岩层边界上的作用力及分布在各点的应力(包括大小及方向)随之改变。

采动后重新分布于围岩各个层面边界上的力及岩层中各点的应力将促使该部分岩体产生变形或遭到破坏,从而向已采空间运动。

采动后作用于岩层边界上或存在于岩层之中的这种促使围岩向已采空间运动的力(采动后促使围岩运动的力),称为矿山压力。

二、矿山压力显现(一)矿山压力显现的概念采动后,在矿山压力的作用下通过围岩运动与支架受力等形式所表现出来的矿山压力现象,称为“矿山压力显现”。

(二)矿山压力与矿山压力显现间的关系[2]研究与实践充分证明,矿山压力的存在是客观的、绝对的,它存在于采动空间的周围岩体中。

但矿山压力显现则是相对的、有条件的,它是矿山压力作用的结果。

采动在煤或岩层中开掘巷道和进行回采工作称为对煤(或岩)层的“采动”。

采动空间采动后,在煤(或岩)层中形成的空间称为“采动空间”。

围岩采动空间周围岩体,包括图2.1中所示的顶板(T),底板(D)及两帮(B)岩层,统称为“围岩”。

1直接顶直接顶是指在老塘(采空区)内已跨落,在采场内由支架暂时支撑的悬臂梁,其结构特点是在采场推进方向上不能始终保持水平力的传递。

2基本顶是指运动时对采场矿压显现有明显影响的传递岩梁的总合。

在初次来压后,是一组在推进方向上能始终传递水平力的不等高裂隙梁。

3传递岩梁把每一组同时运动(或近似同时运动)的岩层看成一个运动的整体初次来压采场各岩层初次运动在采场的压力显现称为初次来压。

周期来压岩层周期性运动在采场的矿压显现称为采场周期来压。

矿山压力采动后作用于岩层边界上或存在于岩层之中,促使围岩向已采空间的运动的力。

(即采动后促使围岩运动的力)矿山压力显现采动后,在矿山压力作用下通过围岩运动与支架受力等形式所表现出来的矿山压力现象,称为“矿山压力显现”。

矿山压力显现的基本形式包括围岩的明显运动与支架受力等两个方面。

初次来压采场各岩层初次运动在采场的压力显现支承压力煤层采出后,在围岩应力重新分布的范围内,作用在煤层、岩层和矸石上的垂直4压力。

支承压力显现在支承压力作用下发生煤层压缩和破坏,相应部位的顶底板相对移动以及支架受力变形等现象统称为支承压力的显现。

直接顶初次垮落当直接顶跨落高度达到1m以上、跨落长度达工作面长度一半以上时,就叫做直接顶初次垮落。

扩容如果应力接近这一极限,则巷道周边附近岩体的体积随应力增加而增加,产生“扩容”现象。

此后,如果“扩容”情况得不到控制,围岩周边将遭到破坏。

围岩中的应力将再次重新分布,应力范围扩大和应力高峰向深部转移等(二次重新分布),围岩的一部分进入塑性状态应力分布。

钻屑法钻屑法是通过在煤层中钻小直径钻孔(直径42-50mm),根据钻孔时在不同深度排除的煤量及其变化规律以及有关动力现象判断冲击危险的一种方法。

★☆★☆★说明:1、每道题答案后面的数字表示其在教材中的位置;2、答案以教材为主,部分题参考张志文编写的矿压习题集;3、本答案仅供复习参考;4、其中显而易见的错误文字和符号是由于超星文字识别工具造成,请自行予以修正;5、其中的部分图是便于理解和记忆的辅助资料6、临近考试,请同学们抓紧时间复习记忆。

一、重要概念矿山压力:地下岩体在受到开挖以前,原岩应力处于平衡状态。

开掘巷道或进行回采工作时,破坏了原始的应力平衡状态,引起岩体内部的应力重新分布,直至形成新的平衡状态。

这种由于矿山开采活动的影响,在巷道周围岩体中形成的和作用在巷道支护物上的力定义为矿山压力,在相关学科中也称为二次应力或工程扰动力。

(1)矿山压力显现:在矿山压力作用下,会引起各种力学现象,如岩体的变形、破坏、塌落,支护物的变形、破坏、折损,以及在岩体中产生的动力现象。

这些由于矿山压力作用使巷道周围岩体和支护物产生的种种力学现象,统称为矿山压力显现。

(1)矿山压力控制:所有减轻、调节、改变和利用矿山压力作用的各种方法叫矿山压力控制。

(1)岩石:岩石是组成地壳的基本物质,有各种造岩矿物或岩屑在地质作用下按一定规律组合而成。

为于自然状态下的岩体有所区别,多数岩石力学文献中,岩石是从岩体中取出的、尺寸不大的块状物质,有时又称为岩块。

原岩应力:存在于地层中未受工程扰动的天然应力称为原岩应力,也称为岩体初始应力、绝对应力或地应力。

(40)支承压力:在岩体内开掘巷道后,巷道围岩必然出现应力重新分布,一般将巷道两侧改变后的切向应力增高部分称为支承压力。

(58)回采工作面(采场):在煤层或矿床的开采过程中,一般把直接进行采煤或采有用矿物的工作空间称为回采工作面或简称采场。

顶板(上覆岩层):赋存在岩层之上的岩层称为顶板或称为上覆岩层。

底板:位于煤层下方的岩层称为底板。

老顶:通常把位于直接顶之上(有时直接位于煤层之上)对采场矿山压力直接造成影响的厚而坚硬的岩层称为老顶。