2010年各地区规模以上工业企业主要指标

- 格式:xls

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:6

2010年武汉市国民经济和社会发展统计公报2010年,在市委、市政府领导下,全市上下积极抢抓多项国家发展战略机遇,努力转变经济发展方式,国民经济和社会发展取得新成就。

经济保持快速增长,结构调整步伐加快,城市功能继续增强,社会事业不断进步,人民生活进一步改善,全面实现年初确定的国民经济和社会发展预期目标,圆满完成“十一五”时期主要任务,为“十二五”时期经济社会发展奠定了良好基础。

一、综合初步核算,全年地区生产总值5515.76亿元,比上年增长14.7%。

其中,第一产业增加值170.04亿元,增长4.5%;第二产业增加值2532.82亿元,增长17.8%;第三产业增加值2812.90亿元,增长12.5%。

一、二、三产业比重3.1:45.9:51.0,与上年相比,一产业下降0.1个百分点,二产业下降0.5个百分点,三产业上升0.6个百分点。

表1:2010年地区生产总值及其增长速度单位:亿元全年全口径财政收入1416.14亿元,比上年增长40.9%。

地方财政收入814.04亿元,增长52.0%。

地方一般预算收入390.19亿元,增长23.4%。

其中,税收收入306.41亿元,增长23.6%;非税收入83.78亿元,增长23.0%。

全年居民消费价格比上年上涨3.0%。

其中,食品类上涨4.8%,非食品类上涨2.1%;消费品类上涨3.4%,服务项目类上涨1.6%。

商品零售价格上涨3.1%。

工业品出厂价格上涨4.8%。

其中,轻工业品上涨0.9%,重工业品上涨6.9%;生产资料上涨6.6%,生活资料下降0.1%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨7.8%。

表2:2010年居民消费价格指数(上年=100)全市企业总数17.56万户,比上年增加1.57万户。

其中,私营企业14.55万户。

个体工商户35.81万户。

个体、私营企业从业人数170万人,增加9.05万人。

其中,私营企业从业人数75万人,增加4万人。

城镇新增就业人数14.8万人,下岗职工实现再就业5.0万人,帮扶困难群体再就业2.1万人,转移农村富余劳动力6.62万人。

武汉是我国重要的老工业基地、长江中下游的特大城市,依靠独特的交通区位优势实现了又好又快地发展,而作为后起之秀的星城长沙,在近几年来的高速发展中取得的成就,使其成为中部崛起中的又一匹“黑马”。

近年来,武汉、长沙两市均克服国际金融危机的严重冲击,经济快速回升,保持了平稳较快发展。

从主要经济指标来看,武汉的绝对额大,长沙的增长速度高。

在逐步缩小与武汉差距的过程中,长沙需要向武汉学习和借鉴的方面很多。

一、2010年长沙与武汉主要经济指标比较(一)人口与土地2010年长沙土地面积11815.96平方公里,比武汉的8494.41平方公里大3321.55平方公里;但长沙建成区面积272.39平方公里,比武汉的500平方公里少227.61公里。

2010年长沙常住人口704.41万人,比武汉的978.54万人少274.13万人;户籍人口650.12万人,比武汉的836.73万人少186.61万人。

2010年长沙城市化率为67.7%,武汉城市化率为64.7%,长沙的城市化率高于武汉3个百分点。

(二)经济总量2010年,长沙实现GDP4547.06亿元,比武汉GDP5515.76亿元少968.7亿元,虽然差距是明显的,但相对于1994年长沙GDP总量仅相当于武汉的一半来说,进步是显著的。

就增长速度而言,长沙GDP同比增长15.5%,高于武汉0.8个百分点。

但从人均GDP来看,2010年武汉为60613元,而长沙为66443元,长沙人均GDP高于武汉5830元。

(三)工业增加值2010年,长沙实现工业增加值2020.7亿元,同比增长19.6%,其中规模以上工业实现增加值1530.35亿元,增长24%。

2010年,武汉工业增加值2079.82亿元,同比增长20.5%,其中规模以上工业实现增加值1941.33亿元,同比增长21.7%。

长沙与武汉的工业增加值相差不大,但武汉的规模工业要强于长沙,其增加值比长沙多410.98亿元。

泽州县2010年国民经济和社会发展统计公报泽州县2010年国民经济和社会发展统计公报泽州县统计局2011年3月15日2010年,在县委、县政府的领导下,坚持以科学发展观为指导,围绕全县“1553”年度工作重点和经济转型发展、跨越发展的新思路、新要求,积极应对国际金融危机冲击,统一思想、抢抓机遇、攻坚克难、开拓创新,全县经济运行质量得到进一步提升,产业结构调整取得积极成效,各项经济指标保持了平稳较快增长。

一、综合初步核算,2010年泽州县地区生产总值完成156.11亿元,按不变价格计算,同比增长13%,增速比上年同期提高2.7个百分点。

从三次产业增速情况来看:第一产业增加值完成77211万元,增长17.3%,同比提高11.7个百分点。

第二产业增加值完成1074537万元,增长13.38%,同比提高0.38个百分点。

其中:工业实现增加值1047682万元,增长13.47%,同比提高0.34个百分点。

第三产业增加值完成409361万元,增长11.43%,同比提高6.6个百分点。

产业结构进一步优化,三次产业比重为4.95:68.83:26.22,第一产业和第三产业分别比去年上涨了0.14和0.59个百分点,第二产业比去年下降了0.73个百分点。

年末全社会从业人员246905人,比2009年末增加3209人。

年末农村从业人员216456人,同比增长15.19%;城镇单位从业人员30449人,同比下降0.1 %。

其中,在岗职工人数30233人,同比下降0.35 %。

全年全县城镇新增就业岗位4550人,完成全年目标(4500)的101%。

下岗再就业人数达到603人,完成全年目标(595)的101%,其中安置就业困难对象再就业156人,完成全年目标(149)的105%。

年末城镇登记失业率为2.1%,低于3.5%的控制目标。

二、农业全年粮食种植面积68185公顷,比上年增加1858公顷;棉花种植面积38.7公顷,增加了9.6公顷;油料种植面积1430公顷,减少203.7公顷;药材种植面积277公顷,减少26.1公顷;蔬菜种植面积1515公顷,减少43.9公顷;果园面积698公顷,增加了104公顷。

朔州市2010年国民经济和社会发展统计公报朔州市统计局国家统计局朔州调查队2011年3月1日2010年是全面完成“十一五”规划的收官之年,也是宏观经济发展环境极为复杂的一年。

一年来全市人民在市委、市政府的正确领导下,以科学发展观为统领,以转型发展、跨越发展为目标,大力弘扬右玉精神,上下同心,真抓实干,圆满完成了全年各项工作任务,经济发展取得显著成就,各项社会事业长足进步,为顺利实现“十一五”各项奋斗目标画上了一个圆满的句号。

一、综合经济增长:初步核算,全年全市地区生产总值完成670.1亿元,比上年增长13.8%。

其中,第一产业增加值40.5亿元,增长8.0%;第二产业增加值379.0亿元,增长16.0%;第三产业增加值250.6亿元,增长11.9%。

第三产业中,金融保险业增加值13.5亿元,增长19.3%;交通运输、仓储和邮政业增加值77.6亿元,增长9.1%。

“十一五”期间,全市生产总值年均增长达到14.6%。

第一、第二和第三产业增加值占全市生产总值的比重由2009年的5.3%、52.3%和42.4演变为6.0%、56.6%和37.4%。

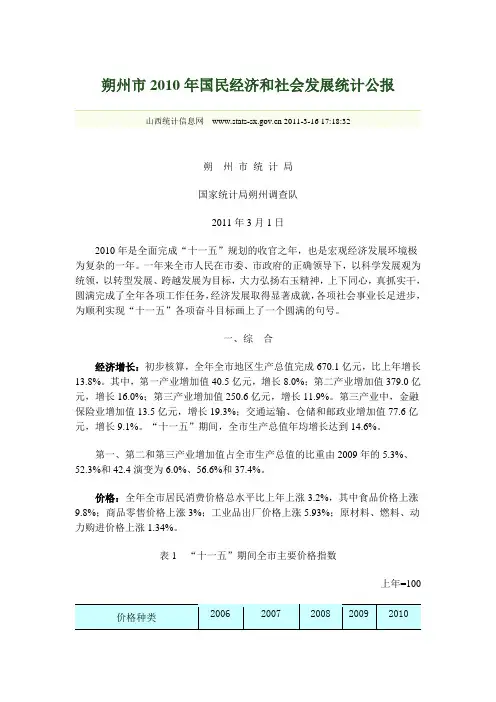

价格:全年全市居民消费价格总水平比上年上涨3.2%,其中食品价格上涨9.8%;商品零售价格上涨3%;工业品出厂价格上涨5.93%;原材料、燃料、动力购进价格上涨1.34%。

表1 “十一五”期间全市主要价格指数上年=100就业:年末全市就业人员82.3万人,其中城镇就业人员17.9万人。

全年全市累计实现新增就业岗位2.66万个;创业带动就业人数5570人;下岗再就业人数达到8045人,其中安置“4050”等就业困难人员2682人。

年末城镇登记失业率为2.3%,控制在了省定4.2%的目标之内。

二、农业种植面积:全年全市农作物种植面积33.2万公顷,比上年增长2.1%。

其中粮食种植面积26.6万公顷,增长1.9%;油料种植面积3.0万公顷,增长5.8%。

在粮食种植面积中,玉米种植面积14.3万公顷,增长10.4%。

2010年乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报文章属性•【制定机关】•【公布日期】2011.02•【字号】•【施行日期】2011.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文2010年乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报(乌鲁木齐市统计局2011年2月)2010年,是“十一五”的最后一年,全市各族人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,以贯彻中央新疆工作座谈会精神为契机,认真贯彻落实市委九届八次、十次全委(扩大)会议精神,紧紧围绕“发展、稳定、民生”三大主题,以强烈的首府责任意识、率先意识、忧患意识,抢抓机遇,扎实工作,全市经济实现了平稳较快增长,社会各项事业取得了全面进步,为“十一五”划上了圆满的句号。

一、综合初步核算,2010年全年实现生产总值(GDP)1311亿元,比上年增长12.2%,分产业2010/image001.gif看:第一产业实现增加值19亿元,增长6.1%;第二产业实现增加值597亿元,增长12%;第三产业实现增加值695亿元,增长12.4%。

三次产业分别拉动经济增长0.05、4.94和7.21个百分点。

三次产业结构比例为1.45:45.57:52.98。

全年居民消费价格指数(CPI)为102.7%,比上年上升2.7%,其中,食品类、烟酒及用品类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健和个人用品类和娱乐教育文化用品及服务类分别上升8.5%、1.6%、0.7%、1.4%和1.9%;衣着类、交通和通讯类、居住类分别下降5.3%、0.7%和0.1%。

2010年全年我市工业品出厂价格指数(PPI)为119.78%,比上年上升19.78%。

表1 2010年全市居民消费价格指数表二、农业全年农作物总播种面积98.82万亩,比上年下降0.6%;粮食播种面积46.05万亩,增长13.72%;油料播种面积8.47万亩,下降7.34%;蔬菜(含薯类)播种面积27.63万亩,下降11.42%;年末果园面积7.49万亩,下降4.54%。

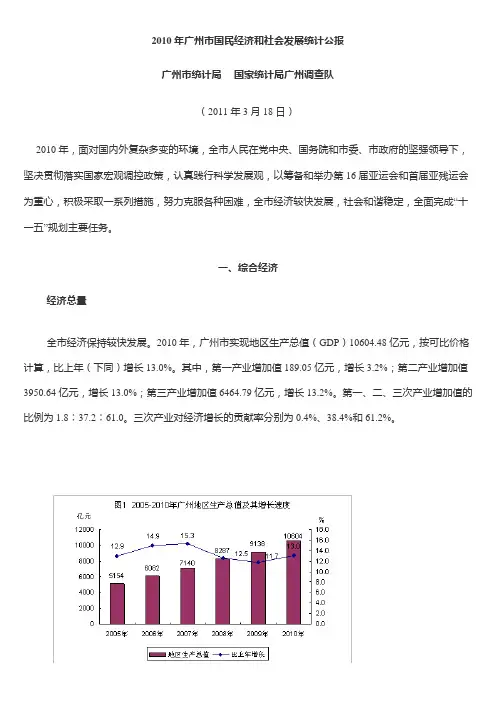

2010年广州市国民经济和社会发展统计公报广州市统计局国家统计局广州调查队(2011年3月18日)2010年,面对国内外复杂多变的环境,全市人民在党中央、国务院和市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻落实国家宏观调控政策,认真践行科学发展观,以筹备和举办第16届亚运会和首届亚残运会为重心,积极采取一系列措施,努力克服各种困难,全市经济较快发展,社会和谐稳定,全面完成“十一五”规划主要任务。

一、综合经济经济总量全市经济保持较快发展。

2010年,广州市实现地区生产总值(GDP)10604.48亿元,按可比价格计算,比上年(下同)增长13.0%。

其中,第一产业增加值189.05亿元,增长3.2%;第二产业增加值3950.64亿元,增长13.0%;第三产业增加值6464.79亿元,增长13.2%。

第一、二、三次产业增加值的比例为1.8∶37.2∶61.0。

三次产业对经济增长的贡献率分别为0.4%、38.4%和61.2%。

财政收支财政收入较快增长。

全年来源于广州地区的财政一般预算收入3348亿元,增长26.1%。

其中,国税部门组织收入2057亿元,增长28.0%;地税部门组织收入887亿元,增长17.6 %。

地方一般预算财政收入872.65亿元,增长24.2%。

其中,营业税177.73亿元,增长17.2%;增值税159.42亿元,增长15.9%;企业所得税93.52亿元,增长27.7%;个人所得税47.22亿元,增长21.1%;房产税41.70亿元,增长19.3%。

地方一般预算财政支出978.22亿元,增长23.8%。

其中,社会保障和就业支出114.12亿元,增长11.8%;环境保护支出24.33亿元,增长184%;教育支出112.63亿元,增长2.5%。

价格消费市场价格:消费价格明显上升。

全年城市居民消费价格总水平上升3.2%,其中,消费品价格上升4.1%,服务项目价格上升1.2%。

表1:2010年广州市城市居民消费价格指数生产领域价格:生产价格持续上涨。

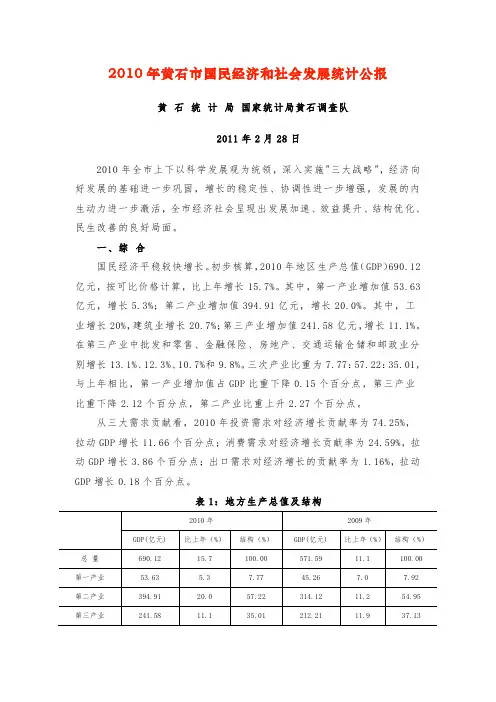

2010年黄石市国民经济和社会发展统计公报黄石统计局国家统计局黄石调查队2011年2月28日2010年全市上下以科学发展观为统领,深入实施"三大战略",经济向好发展的基础进一步巩固,增长的稳定性、协调性进一步增强,发展的内生动力进一步激活,全市经济社会呈现出发展加速、效益提升、结构优化、民生改善的良好局面。

一、综合国民经济平稳较快增长。

初步核算,2010年地区生产总值(GDP)690.12亿元,按可比价格计算,比上年增长15.7%。

其中,第一产业增加值53.63亿元,增长5.3%;第二产业增加值394.91亿元,增长20.0%。

其中,工业增长20%,建筑业增长20.7%;第三产业增加值241.58亿元,增长11.1%。

在第三产业中批发和零售、金融保险、房地产、交通运输仓储和邮政业分别增长13.1%、12.3%、10.7%和9.8%。

三次产业比重为7.77:57.22:35.01,与上年相比,第一产业增加值占GDP比重下降0.15个百分点,第三产业比重下降2.12个百分点,第二产业比重上升2.27个百分点。

从三大需求贡献看,2010年投资需求对经济增长贡献率为74.25%,拉动GDP增长11.66个百分点;消费需求对经济增长贡献率为24.59%,拉动GDP增长3.86个百分点;出口需求对经济增长的贡献率为1.16%,拉动GDP增长0.18个百分点。

表1:地方生产总值及结构2010年,全市人均生产总值达到28481元,比上年增长20.79%。

人均财政收入2755元,增长18.85%。

就业再就业工作继续加强。

2010年全年城镇新增就业人员5.61万人,帮助下岗失业人员实现再就业2.40万人。

2010年末全市城镇就业人员79.9万人,城镇登记失业率为4.17%。

消费价格指数温和上涨,生产价格指数大幅上涨。

全年居民消费价格指数比上年上涨2.2个百分点。

居民消费的八大类别"五涨三跌",其中食品类、烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、居住等五类价格指数与上年比,分别上涨4.4、3.7、3.3、2.9和3.4个百分点;家庭设备用品及维修服务、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务等三类价格指数分别下跌0.7、1.2和2.1个百分点。

2010年广东国民经济和社会发展统计公报正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010年广东国民经济和社会发展统计公报(广东省统计局、国家统计局广东调查总队2011年2月25日)2010年,面对极为复杂的国内外经济环境和自然灾害的严重影响,广东人民在省委、省政府的正确领导下,高举中国特色社会主义理论伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照中央的各项决策部署,全面实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》,大力推进“三促进一保持”,坚定不移调结构,脚踏实地促转变,扎扎实实惠民生,在科学发展轨道上迈出新的可喜步伐。

一、综合初步核算,2010年全省生产总值(GDP)45472.83亿元,比上年增长12.2%。

其中,第一产业增加值2286.86亿元,增长4.4%,对GDP增长的贡献率为1.7%;第二产业增加值22918.07亿元,增长14.5%,对GDP增长的贡献率为62.9%;第三产业增加值20267.90亿元,增长10.1%,对GDP增长的贡献率为35.4%。

三次产业结构为5.0:50.4:44.6。

在现代产业中,先进制造业增加值9466.35亿元,增长16.9%;现代服务业增加值11102.80亿元,增长7.8%。

在第三产业中,批发和零售业增长14.1%,住宿和餐饮业增长9.1%,金融业增长6.0%,房地产业增长2.1%。

民营经济增加值19620.96亿元,增长13.1%。

分区域看,粤东西北地区生产总值占全省比重为21.2%,同比提高0.6个百分点。

表12010年分区域主要指标区域GDP(亿元)GDP增长(%)第三产业增加值增长(%)第三产业增加值占GDP比重(%)地方财政一般预算收入(亿元)地方财政一般预算收入增长(%)珠三角37388.2112.09.848.73138.5624.4东翼3241.4314.911.535.8160.7828.3西翼3534.8514.216.639.4144.9526.6山区14.69.934.5208.1929.7全年居民消费价格总水平上涨3.1%,其中食品类价格上涨5.9%,居住类价格上涨4.8%。

文山州2010年国民经济和社会发展统计公报文山州2010年国民经济和社会发展统计公报文山州统计局国家统计局文山调查队2010年是圆满完成“十一五”目标任务、精心谋划“十二五”宏伟蓝图的关键之年,也是各项工作取得明显成效、经济社会全面协调发展的重要一年。

全州各族人民在州委、州政府的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,大力实施农业立州、工业强州、城镇富州、开放活州、科教兴州、和谐稳州“六大战略”,加快生物资源开发、新型冶金化工、现代商贸物流、旅游休闲度假“四大基地”建设,稳步推进结构调整,着力转变发展方式,克服百年不遇特大干旱带来的重重困难,整体经济走出国际金融危机阴霾,呈现速度稳步回升、动力逐渐增强、态势持续向好的格局,主要指标步入快速上升通道,微观层面经济运行态势良好。

一、综合国民经济快速增长。

初步核算,2010年文山州生产总值329.9亿元,比上年增长13.0%。

其中:第一产业增加值73.1亿元,增长4.6%;第二产业增加值122.1亿元,增长17.5%。

其中:工业增加值90.1亿元,增长16.0%。

建筑业增加值32.0亿元,增长22.2%;第三产业增加值134.7亿元,增长14.0%。

全年非公有制经济创造增加值162.3亿元,占全州生产总值的比重为49.2%,比上年提高0.4个百分点。

按常住人口计算,全州人均生产总值9491元,比上年增加1214元,增长11.9%。

三次产业的比例由2009年的25:33:42调整为22:37:41。

市场物价中位运行。

全年居民消费价格指数103.7%、商品零售价格指数103.9%、农业生产资料价格指数103.6%。

劳动就业基本稳定。

全年开发城镇就业岗位1.85万个,使用失业保险基金稳定就业岗位3115个,发放小额担保贷款8200万元,“贷免扶补”资金5520万元,扶持3106人创业,带动9318人就业,新增城镇就业1.6万人,城镇登记失业率为3.50%。

年末全州单位从业人员14.6万人,增长4.6%,其中:在岗职工13.8万人,增长4.5%。

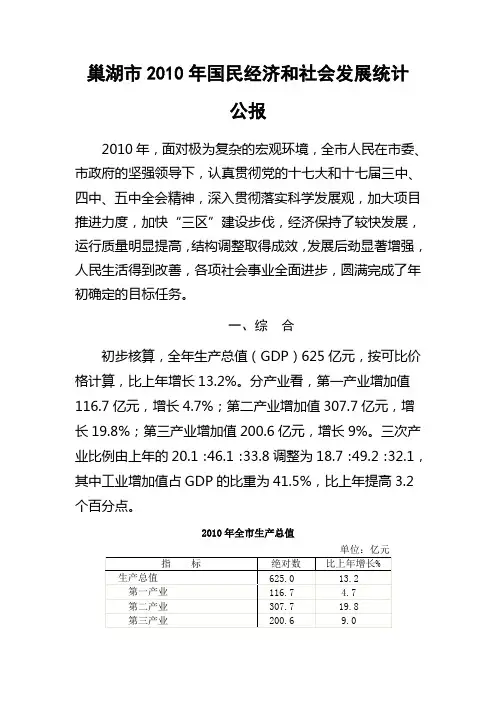

巢湖市2010年国民经济和社会发展统计公报2010年,面对极为复杂的宏观环境,全市人民在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,加大项目推进力度,加快“三区”建设步伐,经济保持了较快发展,运行质量明显提高,结构调整取得成效,发展后劲显著增强,人民生活得到改善,各项社会事业全面进步,圆满完成了年初确定的目标任务。

一、综合初步核算,全年生产总值(GDP)625亿元,按可比价格计算,比上年增长13.2%。

分产业看,第一产业增加值116.7亿元,增长4.7%;第二产业增加值307.7亿元,增长19.8%;第三产业增加值200.6亿元,增长9%。

三次产业比例由上年的20.1:46.1:33.8调整为18.7:49.2:32.1,其中工业增加值占GDP的比重为41.5%,比上年提高3.2个百分点。

2010年全市生产总值居民消费价格逐季走高,一季度比上年同期上涨2.2%,上半年上涨2.5%,前三季度上涨2.7%,全年上涨3.1%。

全年工业品出厂价格上涨7.8%,其中生产资料价格上涨8.1%,生活资料价格上涨6.2%。

2010年全市居民消费价格比上年涨跌幅度全年城镇新增就业4万人,下岗失业人员再就业1.1万人。

年末城镇登记失业率为3.9%。

二、农业全年粮食作物种植面积349.4千公顷,比上年减少1.1千公顷,其中夏粮播种面积69千公顷,增长3.1%;早稻种植面积45.9千公顷,比上年下降5%。

油料种植面积104.3千公顷,减少3.9千公顷。

棉花种植面积57.8千公顷,减少0.5千公顷。

蔬菜种植面积60.8千公顷,扩大2.3千公顷。

全年粮食产量236.5万吨,比上年增加0.6万吨,增长0.2%。

夏粮产量33.4万吨,增长4.0%。

油料产量23.5万吨,下降16.4%;棉花产量6.6万吨,下降0.4%。

2010年全市主要农产品产量年末全市生猪存栏43.9万头,比上年下降0.4%;全年生猪出栏79.6万头,增长3.4%。

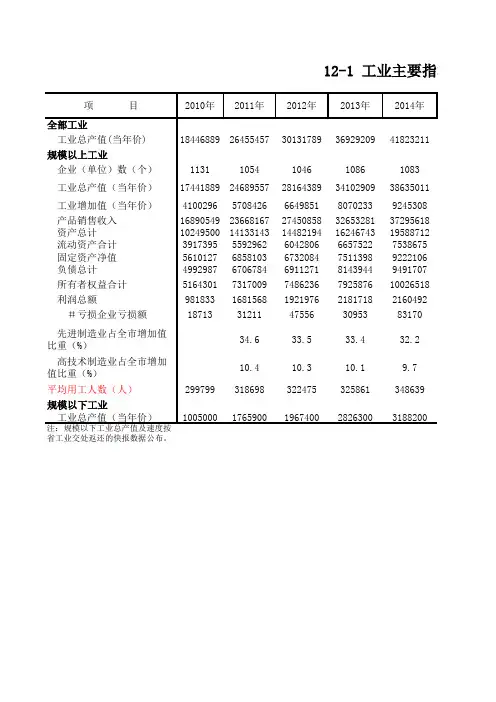

全部工业工业总产值(当年价)1844688926455457301317893692920941823211规模以上工业企业(单位)数(个)11311054104610861083 工业总产值(当年价)1744188924689557281643893410290938635011 工业增加值(当年价)41002965708426664985180702339245308 产品销售收入1689054923668167274508583265328137295618 资产总计1024950014133143144821941624674319588712 流动资产合计39173955592962604280666575227538675 固定资产净值56101276858103673208475113989222106 负债总计49929876706784691127181439449491707 所有者权益合计516430173170097486236792587610026518 利润总额9818331681568192197621817182160492 #亏损企业亏损额1871331211475563095383170 先进制造业占全市增加值比重(%)34.633.533.432.2 高技术制造业占全市增加值比重(%)10.410.310.19.7平均用工人数(人)299799318698322475325861348639规模以下工业工业总产值(当年价)10050001765900196740028263003188200注:规模以下工业总产值及速度按省工业交处返还的快报数据公布。

12-1 工业主要指标项 目2010年2011年2012年2013年2014年2018年比2017年增长%435575944336825233072410327340656.711101100116311751.0403436944022115229412010288821657.296107499211392605684862015427.9390511463864903028320747272172268.921129099208300871847619219329986 6.776699277560840785978585558458.91004036196346167692202--1000149894263618969717996157012.010776874108216439364081--235272022523031589022153981710.2933313057879545263100215.033.732.629.630.0-8.68.98.48.4-347094321014271653252531-4.132139003147100366040038519002.72017年2018年指标 单位:万元2015年2016年。

包头市2010年国民经济和社会发展统计公报文章属性•【制定机关】•【公布日期】2011.10.27•【字号】•【施行日期】2011.10.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文包头市2010年国民经济和社会发展统计公报(2011年10月27日包头市统计局)2010年,全市各族人民在市委、市政府的正确领导下,以科学发展观为指导,以转变发展方式为主线,以保障和改善民生为重点,积极推进城乡区域统筹发展,促进社会和谐,全市经济持续快速发展,社会各项事业取得新进步。

一、综合初步核算,全市实现生产总值2460.8亿元,按可比价格计算,比上年增长16.0%。

其中,第一产业增加值66.5亿元,增长7.4%;第二产业增加值1331.5亿元,增长19.1%;第三产业增加值1062.9亿元,增长12.6%。

第一、第二和第三产业增加值占全市生产总值的比重分别为2.7%、54.1%和43.2%,三次产业对经济增长的贡献率分别1.1%、65.3%和33.6%。

全市人均生产总值达到94269元,增长13.4%,按年平均汇率折算为13926美元。

全年居民消费价格总水平比上年上涨2.8%。

其中,食品价格上涨9.3%,烟酒及用品价格上涨3.8%,居住价格上涨1.3%,医疗保健及个人用品价格上涨0.6%。

2010年,全市城镇新增就业实现5.16万人,其中下岗失业人员再就业人数2.1万。

年末城镇登记失业率为3.88%。

全年完成地方财政总收入为243.3亿元,增长12.0%。

其中,地方财政一般预算收入139.2亿元,增长6.8%。

全年税收收入198.4亿元,增长17.1%。

其中,增值税82.8亿元,增长10.8%;营业税33.7亿元,增长40%;企业所得税27.3亿元,增长37.9%;个人所得税10.2亿元,增长30.8%。

全年地方财政支出204.7亿元,增长4.7%。

其中,城乡社区事务支出44.5亿元,增长1.2%;环境保护支出7.6亿元,增长53.6%;医疗卫生支出 7.9亿元,增长4.7%;科学技术支出2.9亿元,增长7.4%;农林水事务支出15.5亿元,增长19.4%;教育支出28亿元,增长15.1%。

淮安市2010年国民经济和社会发展统计公报淮安市2010年国民经济和社会发展统计公报 淮安市统计局国家统计局淮安调查队 2011年3月30日 2010年,面对复杂多变的国内外经济环境,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕建设苏北重要中心城市的发展定位,强力推进"五大建设",经济保持较快增长,社会事业加快发展,圆满完成了年初确定的各项目标任务。

一、综合 全市实现地区生产总值1345.07亿元,按可比价计算,比上年增长13.8%。

其中,第一产业增加值189.97亿元,增长4.6%;第二产业增加值647.10亿元,增长16.5%;第三产业增加值508.00亿元,增长14.1%。

经济结构进一步优化,三次产业增加值比例由上年的15.2:48.3:36.5调整为14.1:48.1:37.8。

全年市区居民消费价格上涨3.3%,其中:食品类上涨7%、烟酒及用品类上涨3%、衣着类上涨2.5%、家庭设备用品及维修服务类上涨1.4%、医疗保健和个人用品类上涨1.7%、交通和通讯类上涨0.3%、居住类上涨2.7%,娱乐教育文化用品及服务类略降0.1%。

全市城镇新增就业7.52万人,下岗失业人员再就业3.52万人、就业困难人员再就业7700人。

城镇登记失业率2.62%。

新增农村劳动力转移5.71万人,农村劳动力转移前培训3.26万人,在岗农民工培训2.01万人。

经济社会发展中还存在一些矛盾和问题。

主要是:经济总量还不大,县域实力还不强,部分人均指标低于全国水平;战略性新兴产业刚刚起步,企业自主创新能力不强,要素制约较为明显;城乡发展不平衡,居民增收压力较大,不稳定因素仍然存在等。

二、农林牧渔和水利业 粮食连续七年丰收,全年粮食总产量445.74万吨,比上年增加5.04万吨,增长1.2%。

其中夏粮170.78万吨,与上年基本持平;秋粮274.96万吨,增长1.9%。

南充市2010年国民经济和社会发展统计公报2010年,在市委、市政府的领导下,全市上下以科学发展观为指导,紧紧围绕建设川东北区域中心城市的总体目标,按照“四个坚持”的总体要求和“五深入五突破”的工作重点,坚定不移实施项目推动战略,坚定不移推进优势产业跨越发展,国民经济保持快速增长,居民收入较快增加,生活水平稳步提高,各项社会事业协调发展,社会保障能力进一步加强,社会和谐稳定。

一、综合国民经济持续快速增长。

初步核算,全年实现地区生产总值827.82亿元,比上年增长15.3%。

其中,第一产业增加值202.41亿元,比上年增长3.9%;第二产业增加值400.78亿元,比上年增长23.7%;第三产业增加值224.63亿元,比上年增长10.2%。

三次产业比重由上年26.0:45.0:29.0调整为24.5:48.4:27.1。

民营经济快速发展。

全年民营经济增加值469.34亿元,比上年增长17.9%,比GDP增幅高出2.6个百分点。

其中,第一产业民营经济增加值86.14亿元,比上年增长1.5%;第二产业民营经济增加值274.09亿元,比上年增长26.4%;第三产业民营经济增加值109.11亿元,比上年增长9.7%。

民营经济发展对GDP增长的贡献率为65.5%。

民营经济占GDP的比重为56.7%,比上年提高1.0个百分点。

全年城镇居民消费价格总水平比上年上涨4.0%,涨幅比上年增加了2.6个百分点。

商品零售价格上涨4.8%。

农业生产资料价格上涨6.1%。

物价上涨情况见表1。

表1:2010年居民消费价格上涨情况单位:%指标城镇农村居民消费价格总水平 4.0 3.4#食品 7.9 8.6烟酒及用品 17.9 1.9衣着 1.4 -1.7家庭设备用品及服务 0.6 -1.9医疗保健及个人用品 3.0 2.7交通和通信 2.6 -2.1娱乐教育文化用品及服务 -1.0 1.3居住 1.4 3.3企业家仍然看好宏观经济的基本面,但同时呈现出乐观不足、谨慎有余的心态。

廊坊市2010年国民经济和社会发展统计公报发布时间:2011年03月14日点击数:2171 【字体:小大】廊坊市统计局2011年3月8日2010年是“十一五”收官之年,面对复杂的国内外形势,全市人民在市委、市政府的正确领导下,以科学发展观统领经济社会全局,锐意进取,团结实干,经济保持平稳较快增长,社会事业全面进步,基本完成年初和“十一五”规划既定目标,为“十二五”的顺利开局奠定了良好基础。

一、综合宏观经济较快发展。

初步核算,2010年全市地区生产总值实现1331.1亿元,增长12.5%。

其中,第一产业增加值157.4亿元,增长2.2%;第二产业增加值712.3亿元,增长13.5%;第三产业增加值461.4亿元,增长14.0%。

全市三次产业结构由上年的11.9:53.9:34.2调整为11.8:53.5:34.7。

财政收入占GDP比重达14.7%,同比提高2.3个百分点。

“十一五”期间,全市综合实力进一步增强。

地区生产总值在2008年突破千亿元大关,年均递增13.0%,比“十五”时期年均增速提高0.9个百分点。

市场物价保持上涨。

2010年受食品价格上涨的推动,全市居民消费价格总水平持续上涨,全年CPI上涨3.2%,涨幅比上年提高5.4个百分点。

其中食品价格上涨拉动CPI上涨2.6个百分点,占总涨幅的81.3%。

所调查的八大类消费价格呈“四升四降”的格局。

上涨的有:食品类上涨8.5%,居住类上涨6.3%,烟酒及用品类上涨2.3%,医疗保健和个人用品类上涨1.4%;下降的有:家庭设备用品及维修服务类下降3.6%,娱乐教育文化用品及服务类下降2.2%,衣着类下降1.5%,交通和通信类下降0.9%。

另外,商品零售价格总水平上涨4.6%,农业生产资料价格总水平上涨7.1%,工业品出厂价格总水平上涨4.8%。

就业再就业工作进一步加强。

年末全市从业人员238.8万人,增长3.8%,其中全年城镇新增就业岗位4.5万个,下岗再就业人数7389人,年末城镇登记失业率为2.0%,低于省下达任务目标2个百分点,连续多年在全省最低。

德州市统计局国家统计局德州调查队(2011年3月4日)2010年是新世纪以来我市经济社会发展保持稳步增长的一年。

面对国际金融危机的严重冲击和复杂多变的经济形势, 全市上下在市委、市政府的坚强领导下,更加坚定地贯彻落实科学发展观,坚决执行党中央国务院和省委省政府一系列决策部署,团结实干、创新有为,取得了经济发展比预期快、发展态势比预料好、发展成果比预想大的显着成绩,各项社会事业取得新的进展。

一、综合国民经济保持较快增长。

初步核算,全市实现地区生产总值(GDP)1657.82亿元,按可比价格计算,比上年增长12.9%。

其中第一产业增加值210.51亿元,增长3.2%;第二产业增加值899.55亿元,增长14.3%;第三产业增加值547.76亿元,增长13.8%。

三次产业比例由上年的12.4:54.6:32.0调整为12.7:54.3:33.0。

服务业发展势头强劲。

全年服务业增加值增速超过GDP增速0.9个百分点,各季度累计增速分别为13.8%、15.7%、13.5%和13.8%。

服务业增加值占GDP的比重提高1个百分点。

服务业拉动经济增长4.4个百分点,对经济增长的贡献达34.1%。

物价总水平保持平稳。

全市居民消费价格指数(CPI)为103.1%,价格水平比上年上升3.4个百分点。

其中食品类、烟酒及用品类、居住类全年分别上涨9.4%、2.7%和4.0%;衣着类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健和个人用品类、交通和通讯类、娱乐教育文化用品及服务类分别下降0.3%、0.4%、1.2%、0.2%和1.1%。

商品零售价格上升3.9%。

原材料、燃料、动力购进价格上升7.7%,工业品出厂价格上升4.4%。

劳动力就业形势稳定。

全市新增就业再就业7.35万人,其中,下岗失业人员再就业1.62万人,安置就业特困人员4867人;城镇登记失业率3.5%,低于3.8%的控制目标。

新增农村劳动力转移就业13.6万人。

在岗职工37.0万人,增长6.0%,在岗职工工资总额88.7亿元,增长14.5%。

常德市2010年国民经济和社会发展统计公报2010年,全市人民在市委、市政府的坚强领导下,以科学发展观为指导,以加快转变经济发展方式为主线,以项目建设为抓手,认真落实年初提出的各项经济社会发展目标和工作任务,主要经济指标全线飘红,“十一五”规划确定的目标任务全面完成,为“十二五”全市经济社会继续保持平稳较快发展打下了坚实基础。

综合初步核算,2010年全市完成地区生产总值1491.6亿元,比上年增长15.2%。

其中,第一产业完成增加值280.1亿元,增长4.4%,对经济增长的贡献率为5.2%;第二产业完成增加值685.3亿元,增长21.0%,对经济增长的贡献率为58.7%;第三产业完成增加值526.2亿元,增长13.9%,对经济增长的贡献率为36.1%。

三次产业结构由上年的20.8:42.8:36.4调整为18.8:45.9:35.3。

全市完成财政总收入100.9亿元,比上年增长36.1%。

地方财政一般预算收入70.0亿元,增长41.0%;其中税收收入43.8亿元,增长30.8%。

财政总支出172.3亿元,增长32.8%,其中重点支出项目为社会保障和就业支出33.5亿元,增长25.2%;教育支出27.9亿元,增长25.4%。

增速较快的支出项目是交通运输8.2亿元,增长102.1%,住房保障4.7亿元,增长74.4%,城乡社区事务14.0亿元,增长51.5%。

新建乡镇到村水泥(沥青)路1204公里。

解决了28.2万农村人口饮水不安全问题。

新建农村沼气池2.1万口。

城镇生活垃圾无害化处理率100%。

改扩建乡镇敬老院25所。

城市、农村低保对象月人均补助分别为166元、66元。

农家书屋工程建设812家。

“四水”流域渔民解困182户。

新建城镇廉租住房1500户,新增城镇就业人员6.7万人,失业人员再就业人数3.93万人,年末城镇登记失业率3.9%。

援助城乡困难对象就业3684人。

新农合参合人数441.6万人。