脑室脑池的断层解剖

- 格式:ppt

- 大小:4.03 MB

- 文档页数:38

![脑池解剖[指导]](https://uimg.taocdn.com/8dd1f01f773231126edb6f1aff00bed5b9f37366.webp)

脑池解剖脑池断层影像解剖一、大脑纵裂池大脑纵裂池位于两侧大脑半球之间的大脑纵裂内,被大脑镰分隔为左、右两部。

池的底部绕于胼胝体周围,称胼胝体周池,向前下连于终板池,向后下续于大脑大静脉池。

大脑纵裂池在胼胝体以上层面所见为大脑纵裂池全长,在胼胝体及其以下层面所见为前、后两段,分别位于胼胝体横断层面的前方和后方。

二、大脑外侧窝池大脑外侧窝池位于大脑外侧沟内,周围是额叶、顶叶、颞叶和岛叶。

此池在横断面上的典型表现是横置的“Y”字形,主干伸入到岛叶表面即分为前、后两支,前支短,后支长。

大脑外侧窝池内有大脑中动脉及其分支和大脑中浅静脉通过。

该池在青年人不明显,但在老年人常较清晰,脑萎缩者则明显增宽。

三、环池环池分本部和翼部。

本部环绕中脑的大脑脚外侧面,向前连于脚间池,向后连于四叠体池;翼部向外延伸至丘脑枕后下方,也称丘脑后池。

环池内有大脑后动脉、小脑上动脉、脉络丛前动脉、脉络丛后动脉、基底静脉和滑车神经通过。

四、脑桥小脑角池脑桥小脑角池位于脑桥、延髓与小脑交界处。

前外侧界是颞骨岩部的内侧面,后界是小脑中脚和小脑半球,内侧界是脑桥基底部下部和延髓上外侧部。

该池为桥池向外的延续,也称桥池侧突。

第四脑室外侧孔开口于该池,池内有面神经和前庭蜗神经通过。

蜗神经瘤时,可使此池出现肿块影并伴有内耳门和内耳道的扩大或变形等。

五、帆间池帆间池也称中间帆腔(图6-26),或称第三脑室上池,或第三脑室脉络组织池。

位于第三脑室顶的上方,穹隆体和穹隆连合的下方,为一尖向前的三角区。

两前外侧界为穹隆的内侧缘,后界为胼胝体压部的下方。

此池向后经胼胝体下方通大脑大静脉池。

因该池较小,正常情况下不全显影,只有当扩大时才显影。

六、大脑大静脉池大脑大静脉池位于胼胝体压部的后下方,四叠体和松果体的上方。

该池向前上通帆间池,向后下通四叠体池。

该池内前部有松果体,后部有大脑大静脉。

松果体易显影,是该池的重要标志,如钙化时更明显。

七、四叠体池四叠体池位于中脑四叠体后面与小脑上蚓前缘之间,向前外通环池,向上通大脑大静脉池。

大脑髓突及脑回横断面表盘定位的影像解剖学研究结果通过脑横断层标本与其相应的CT图像对照观察,确认并命名CT图像中自大脑髓质发出的诸髓突,再据髓突反向追踪相应的脑回,从而实现在CT图像上据大脑髓质的髓型对脑回的定位。

在此基础上按规定套用表盘,用表盘的时针方向描述髓突并定位脑回。

选取典型层面的CT图像,将借助表盘定位脑回的观察结果简述如下。

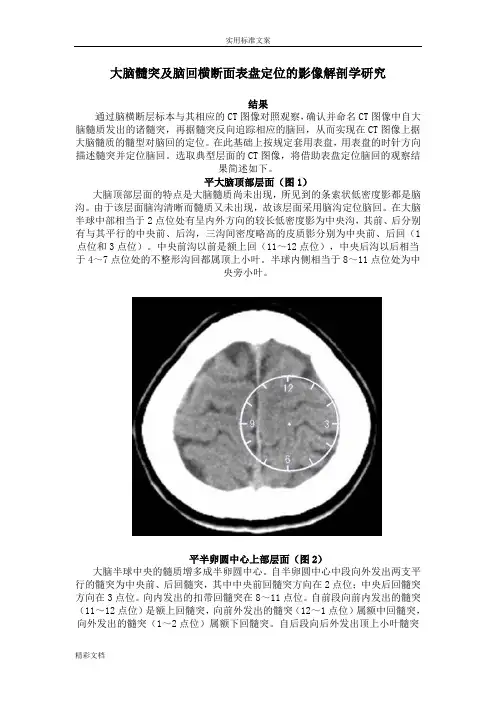

平大脑顶部层面(图1)大脑顶部层面的特点是大脑髓质尚未出现,所见到的条索状低密度影都是脑沟。

由于该层面脑沟清晰而髓质又未出现,故该层面采用脑沟定位脑回。

在大脑半球中部相当于2点位处有呈内外方向的较长低密度影为中央沟,其前、后分别有与其平行的中央前、后沟,三沟间密度略高的皮质影分别为中央前、后回(1点位和3点位)。

中央前沟以前是额上回(11~12点位),中央后沟以后相当于4~7点位处的不整形沟回都属顶上小叶。

半球内侧相当于8~11点位处为中央旁小叶。

平半卵圆中心上部层面(图2)大脑半球中央的髓质增多成半卵圆中心。

自半卵圆中心中段向外发出两支平行的髓突为中央前、后回髓突,其中中央前回髓突方向在2点位;中央后回髓突方向在3点位。

向内发出的扣带回髓突在8~11点位。

自前段向前内发出的髓突(11~12点位)是额上回髓突,向前外发出的髓突(12~1点位)属额中回髓突,向外发出的髓突(1~2点位)属额下回髓突。

自后段向后外发出顶上小叶髓突(3~5点位),自后段向后发出的大髓突干(5~6点位)是楔叶髓突,向后内的分支为楔前回髓突(6~7点位)。

平帆间池层面(图3)两侧丘脑之间的三角形低密度区为帆间池。

帆间池层面由于许多新结构出现而将半卵圆中心髓质分隔成额叶髓质、顶枕叶髓质、内囊、外囊和最外囊等。

其中额叶髓质是半卵圆中心前端向下的延续,顶枕叶髓质是半卵圆中心后端的向下延续。

由额叶髓质向前内发出的髓突(11~12点位)为额上回髓突,向前外发出的髓突(1~2点位)为额中回髓突,向外发出的髓突(2~3点位)为额下回髓突。