王昌龄《闺怨》阅读答案

- 格式:docx

- 大小:15.70 KB

- 文档页数:2

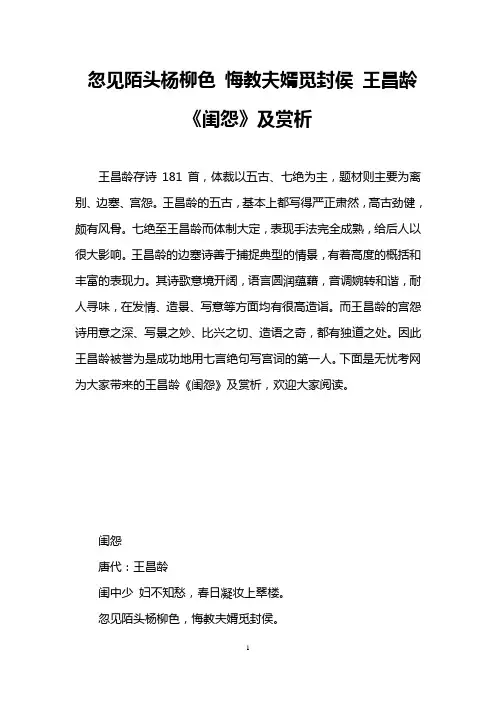

忽见陌头杨柳色悔教夫婿觅封侯王昌龄《闺怨》及赏析王昌龄存诗181首,体裁以五古、七绝为主,题材则主要为离别、边塞、宫怨。

王昌龄的五古,基本上都写得严正肃然,高古劲健,颇有风骨。

七绝至王昌龄而体制大定,表现手法完全成熟,给后人以很大影响。

王昌龄的边塞诗善于捕捉典型的情景,有着高度的概括和丰富的表现力。

其诗歌意境开阔,语言圆润蕴藉,音调婉转和谐,耐人寻味,在发情、造景、写意等方面均有很高造诣。

而王昌龄的宫怨诗用意之深、写景之妙、比兴之切、造语之奇,都有独道之处。

因此王昌龄被誉为是成功地用七言绝句写宫词的第一人。

下面是无忧考网为大家带来的王昌龄《闺怨》及赏析,欢迎大家阅读。

闺怨唐代:王昌龄闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

译文闺中少妇未曾有过相思离别之愁,在明媚的春日,她精心妆饰,登上高楼。

忽然看到路边的杨柳春色,惆怅之情涌上心头。

她后悔当初不该让丈夫从军边塞,建功封侯。

注释闺怨:少妇的幽怨。

闺,女子卧室,借指女子。

一般指少女或*。

古人闺怨之作,一般是写少女的青春寂寞,或少妇的离别相思之情。

以此题材写的诗称“闺怨诗”。

不知愁一作不曾愁,则诗意大减。

凝妆:盛妆。

陌头:路边。

觅封侯:为求得封侯而从军。

觅,寻求。

悔教:后悔让创作背景唐代前期国力强盛,从军远征,立功边塞,成为当时人们“觅封侯”的一条重要途径。

“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”(岑参《送李副使赴碛西官军》),成为当时许多人的生活理想。

赏析王昌龄的一系列宫闺怨诗中《闺怨》尤为突出。

诗题为《闺怨》,起笔却写道:“闺中*不知愁”,紧接着第二句又写出这位不知愁的少妇,如何在春光明媚的日子里“凝妆”登楼远眺的情景。

于是,一个有些天真和娇憨之气的少妇形象跃然纸上。

闺中*果真不知愁吗?当然不是。

读过全诗之后我们知道,这是一位丈夫远征他乡,自己独守空房的少妇,即使在唐朝封建礼教尚不严格*妇女的时代,她平日里也是不能随便出门的。

第三句是全诗的关键,称为“诗眼”。

王昌龄《闺怨》和李商隐《日射》古诗词比较阅读比较阅读下面两首唐诗,回答问题。

闺怨王昌龄闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠搂。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

日射李商隐日射纱窗风撼扉,香罗拭手春事违。

回廊四合掩寂寞,碧鹦鹉对红蔷薇。

1.对这两首诗的词句理解,有错误的一项是〔)A.王诗首句点出“不知愁”,次句用春日登楼赏景的行动具体展示她的“不知愁”。

B.王诗三、四句写少女“忽见陌头杨柳色”所引起的感触和联想,表达了妇的懊悔之意。

C.李诗写射于纱窗上的明媚阳光、撼响门扉的风儿以及笼架上栖息的绿毛鹦鹉,都表明季节己进入“春事违”(春光逝去)的初夏。

D.李诗写人事的孤寂寥落与自然风光的生气盎然,形成鲜明的对比,少妇无意识地撮弄着手中的罗帕,微露了一点儿百无聊赖的幽怨情绪。

2.对这两首诗的分析,不恰当的一项是〔)A.两首绝句都写闺中少妇的怨情,而且怨情内涵都完全相同。

B.两首绝句都写了春天美好的景色,都写了少妇见景而生怨情。

C.王诗运用了直接抒情的写法,李诗则婉曲达意,人物的感情“尽在不言中”。

D.两首诗都写得色彩鲜丽而情味凄冷,以丽笔写哀思,语言都很含蓄,给人留下了充分想象的余地,耐人寻味。

【答案】1.C 2.A【解析】1.试题分析:本题考查学生鉴赏文学作品的形象、语言、技巧,评价文学作品的思想内容和作者的观点态度的能力,考查的角度比较多。

解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题的题干要求选出“对这两首诗的词句理解,有错误的一项”,然后浏览四个选项,看每个选项针对哪一句、哪一个角度设题,再与诗歌进行比较,做出选择。

本题中,C项,“李诗写……笼架上栖息的绿毛鹦鹉,都表明季节己进入‘春事违’(春光逝去)的初夏”错误,“笼架上栖息的绿毛鹦鹉”并不能表明季节已经进入“春事违”的初夏,应该换成“院子里盛开的红蔷薇花”。

故选C项。

2.试题分析:本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。

陈陶《陇西行》王昌龄《闺怨》阅读答案对比赏析

【阅读理解题目】:

陇西行

陈陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人!

陈陶的《陇西行》共四首,此其二。

此诗反映了唐代长期的边塞战争给人民带来的痛苦和灾难。

诗人赞美了将士们英勇无畏的行为,揭示了战争给人民带来的灾难,对深闺中妻子们的遭遇深表同情。

全诗含义深刻,感人至深。

闺怨

王昌龄

闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

诗句写一位上流贵妇登楼赏春的心理变化,诗的首句与题意相反,巧妙地从她情绪的骤变,细腻地表现了春闺之怨。

蘅塘退士评:“不知愁”曰:“偏先着此三字,返起下文。

”即先着意写“不知愁”,然后跌宕出“悔教夫婿觅封侯”,虽然仍不写愁,然而蕴涵的离愁别绪却倍增其中。

[注]

匈奴:指西北边地部族。

无定河:黄河支流。

1.从内容看,两首诗都写到了_____之情。

(2分)

2.乙诗中“悔教夫婿觅封侯”,女子“悔”的具体内容是什么?(3分)3.简析甲诗三四句的艺术效果。

(3分)

[参考答案]

1.相思(2分)

2.后悔不该叫丈夫外出求取功名;看到陌头杨柳返青,想到年华空逝,无奈懊恼。

(或:功名和美好生活、大好年华相比,后者更值得珍惜)(3分)

3.要点:手法上,虚实相生或对比;内容上,一边叙现实,一边写梦境,反差强烈,虚实相生;情感上,情深词苦,感情凄楚,凝聚了诗人对牺牲的战士及其家中的思妇的无限同情,读来令人伤感叹息。

(或:表达了对战争的厌恶;对思妇的同情。

)(3分)。

闺怨阅读附答案 闺怨【明】周在江南二月试罗衣,春尽燕山雪尚飞。

应是子规啼不到,故乡虽好不思归。

1、诗的一、二两句表达了闺中少妇怎样的情感?运用了什幺手法?请结合诗句具体分析。

2、诗的三、四两句是如何表现闺中少妇的“怨”情的?请结合诗句具体分析。

(3分)参考答案:1、对丈夫的思念之情。

运用了对比手法。

一、二两句用江南和燕山天气(气候)对比,表现少妇对丈夫的牵挂,第二句燕山雪飞表现了少妇对身在边塞的丈夫的思念和担心。

2、借用了“子规”这一形象,“子规”谐音“子归”,不说丈夫不回来,却怨子规鸟没有飞到燕山,丈夫听不到啼叫,所以没有想到已经到了应该回来的时候了。

作者周在(1463年—1519年)字善卿,号止溪,江苏太仓人,明武宗正德九年(1514)进士。

代表诗:【闺怨】 结客少年场行孔绍安阅读附答案结客佩吴钩,横行度陇头。

雁在弓前落,云从阵后浮。

吴师惊燧象,燕将警奔牛。

转蓬飞不息,冰河结未流。

若使三边定,当封万户侯。

吴师惊燧象:春秋时,吴楚大战,吴军打到了郢都。

燕昭王让人在大象尾部系上火把冲向吴军把他们吓退了。

燕将警奔牛:写战国时燕攻齐,围即墨,齐将田单用牛千馀头,灌脂束于牛尾,燃之,牛惊,突奔燕军,燕军大溃。

转蓬:随风飘转的蓬草。

比喻飘零无定。

14.下列对诗歌有关内容的理解和分析,不恰当的两项是()()(5分)A.“结客佩吴钩,横行度陇头”,突出结客少年侠客的形象特征,“横行”是走遍之意,“陇头”,古代之边疆。

B.“雁在弓前落”写他本事的高超。

“云从阵后浮”与“雁在弓前落”。

虚实结合,描绘了一副较为广阔的场景,既写他射箭本领的高超,又表达了对结客少年的赞美。

C.“吴师惊燧象,燕将警奔牛”是用典,以春秋战国时期。

阅读下面两首唐诗,完成14-15小题。

闺怨王昌龄闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

休洗红①李贺休洗红,洗多红色浅。

卿卿②骋少年,昨日殷桥见。

封侯早归来,莫作弦上箭。

[注]①乐府古题。

明末清初曾益:“言红莫洗,洗多则色浅,以比人莫骋,骋则易老。

”②卿卿,此处是送别时女子对爱恋男子的称呼。

14.下列对这两首诗的赏析,不恰当的一项是()A.王诗写主人公在春日经过一番精心打扮之后,登上高楼,乍见青青柳色,便触景生情。

B.王诗抓住少妇心理微妙变化的刹那,作了细致描写,以此来刻画人物形象,耐人寻味。

C.李诗开头两句与《诗经·氓》三四章均采用比兴手法,其借助物象迥异,作用却相同。

D.李诗语言浅近,节奏明快,爱称与送别之语,揭示出了女子对男子的深情,极富意趣。

15.“封侯”体现了大唐时代人们怎样的普遍心态?两诗分别流露出主人公什么心理?参考答案:14.B15.①“觅封侯”成为当时许多人的生活理想,立功边塞是“封侯”的重要途径。

②王诗表达了主人公对征戍在外的亲人的深切怀念的心理。

③李诗表达了少女对情人深切的爱情,嘱咐恋人功成名就后早日归来的心理。

名师讲题:14.本题考查学生赏析诗歌内容的能力。

B.“作了细致描写”错误。

结合全诗“不知愁”“忽见”“悔教”可知是作了集中的描写,并未细致入微的描写心理的变化。

15.本题考查学生评价作者的观点态度的能力。

由诗句“悔教夫婿觅封侯”“封侯早归来”可知,唐代前期国力强盛,从军远征,立功边塞,成为当时人们“觅封侯”的一条重要途径。

“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,成为当时许多人的生活理想。

王诗“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯”中的“忽见”,是不经意地流目瞩望而适有所遇,而所遇者——普普通通的陌头杨柳竟勾起她许多从未明确意识到过的感触与联想。

“杨柳色”虽然在很多场合下可以作为“春色”的代称,但也可以联想起蒲柳先衰,青春易逝;联想起千里悬隔的夫婿和当年折柳赠别,这一切,都促使她从内心深处冒出以前从未明确意识到过而此刻却变得非常强烈的念头——悔教夫婿觅封侯,表达了主人公对征戍在外的亲人的深切怀念的心理。

阅读下面这首诗歌,完成14~15题。

青青河畔草

《古诗十九首》

青青河畔草,郁郁园中柳。

盈盈楼上女,皎皎当窗牖。

娥娥红粉妆,纤纤出素手。

昔为倡家女,今为荡子妇。

荡子行不归,空床难独守。

14.下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)()

A.诗中使用了六个叠音词,“青青”“郁郁”是形容人的丰姿和美貌。

B.青青草色、郁郁翠柳的生机盎然与少妇内心的孤寂、哀怨形成了鲜明对比。

C.少妇外表装束的艳丽与内心的苦闷和精神的抑郁形成了鲜明对比。

D.景物色彩的自然生成与少妇外貌色彩的有意粉饰形成了鲜明对比。

15.“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

”这是王昌龄的《闺怨》。

请将此诗与《青青河畔草》比较,自选角度说出它们的异同点。

(6分)

参考答案:

14.(3分)【答案】A【解析】A项,“形容人的丰姿和美貌”错,“郁郁”是形容植物生机茂盛。

15. (6分)【答案】(1)相同点:两首诗都表达了女子的幽怨,女主人公对远方离人的思念。

(2)不同点:构思不同。

《青青河畔草》先写景,后让人物出场,再写人物的身世和心中愁绪;《闺怨》让人物先出场,后写景,再写人物因观景而产生后悔之情。

(其他答案言之有理也可酌情给分)。

中国古代的诗人对“宫怨”、“闺怨”、“春宫”“春怨”之类诗的为何情有独钟,为何能把这类诗写得如此真切感人,因为他们与那些怨郁的女子具有同样的遭遇,同样的情怀,中国的文人骨子里有着奴颜媚膝的怨妇情结。

知人论世温庭筠(约812—约870),本名岐,字飞卿,人称“温八叉”,太原祁(今山西祁县)人。

唐宰相温彦博后代。

早年才思敏捷,以词赋知名,然屡试不第,一生抑郁不得志,客游江淮间。

宣宗朝试宏辞,代人作赋,以扰乱科场,贬为隋县尉。

后襄阳刺史署为巡官,授检校员外郎,不久离开襄阳,客于江陵。

懿宗时曾任方城尉,官终国子助教。

诗词工于体物,唐宰相温彦博后代,属于没落贵族家庭出身。

温庭筠,与李商隐并称“温李”,与韦庄并称“温韦”.花间词的开山鼻祖,奠定了文人词“绮丽香艳、婉约柔媚”的风格。

其词意象绵密,富艳精工.(柔软细密,富贵艳丽,精致工巧.)1、花间词派:是以唐词人温庭筠、五代前蜀词人韦庄为代表,以写男女相思离别为主要特征的词派。

后蜀赵崇祚将温、韦等十八人词编为《花间集》,故名。

2、南唐词:以宫廷为中心,以君臣为主体,以“二主一相”(李璟、李煜、冯延巳)为代表,赋予南唐词独特的感伤情调和开阔的意境,结束了“花间”,开启了北宋词。

又名《子夜歌》、《重疊金》,唐教坊曲。

唐蘇鶚《杜陽雜編》:「大中初,女蠻國入項,危髻金冠,瓔珞被體,號菩薩蠻隊。

當時倡優遂製《菩薩蠻曲》,文士亦往往聲其詞。

此調原出外來舞曲,小令44字,前後片各兩仄韻,兩平韻,平仄遞轉,情調由緊促轉低沉。

這首詞寫一個閨中貴婦的苦悶心情。

表面看來,此詞所寫不過是女主人公從睡醒後到梳妝打扮完過程中的幾個鏡頭,卻能充分透露出她內心的複雜感受,做到神情畢現。

解读文本表面意思:一个美女,在闺房之中,起床-梳洗-画眉-簪花-照镜-着装,这样一个过程。

1.阅读这首词,给这首词加一个题目。

(梳妆或晓妆)2.在这首词塑造了一个的女子?(美丽、富贵、慵懒、孤寂)3.有人说“弄妆梳洗迟”中“弄”字最奇,是一篇之眼目,请简析其妙处。

《闺怨》的阅读答案雁尽书难寄,愁多梦不成。

愿随孤月影,流照伏波营。

[注] “伏波”,指后汉伏波将军马援,他南征交趾,有功,封侯。

唐诗中多用“伏波营”指代征人所在军营。

相关试题及答案(1)诗中“孤”字含义丰厚,请做简要分析。

答:既写月影的孤单,也写出了思妇的孤苦心理(2)这首诗通过主人公思妇表达了怎样的思想感情?是怎样递进表达的?简要回答。

答:表达了她对征戍南疆的丈夫的深切怀念。

先托鸿雁为信使;再寄希望借助梦境团聚;最后只好变成月光洒泻亲人的身上。

3.诗贵含蓄,读诗赏诗则贵在善于联想,进而揣磨诗人心志。

阅读下面这首唐诗,写一段100字左右的文字,仔细描写“闺妇”的心理活动,要求传达出思妇“怨”“愁”的具体内容。

参考答案:夜晚,皓月当空,独守空房的她想象着借雁足给丈夫递一封深情的书信;可是,断鸿过尽,传书无人,此情此景更增添了无限的愁绪,这愁绪搅得难以成寐,因此,想借梦境与亲人作短暂的团聚也不可能了。

她揽衣起身徘徊窗前,痴痴地想着:多么希望自己能像日光一样,洒泻到“伏波营”中亲人的身上啊!译文:大雁都已飞走了,书信再难传出,愁绪多得令人难以成眠。

多希望能跟随那无处不在的月亮,将光辉照射到你的军营。

赏析:这首诗为思妇代言,表达了对征戍在外的亲人的深切怀念,写来曲折尽臻,一往情深。

这是一个皓月当空的夜晚,丈夫成守南疆,妻子独处空闺,想象着凭借雁足给丈夫传递一封深情的书信;可是,春宵深寂,大雁都回到自己的故乡去了,断鸿过尽,传书无人,此情此景,更添人愁绪。

诗一开头,就用雁足传书的典故来表达思妇想念征夫的心情,十分贴切。

“书难寄”的“难”字,细致地描状了思妇的深思遐念和倾诉无人的隐恨。

正是这无限思念的愁绪搅得她难以成寐,因此,想象着借助梦境与亲人作短暂的团聚也不可能。

“愁多”,表明她感情复杂,不能尽言。

正因为“愁多”,“梦”便不成;又因为“梦不成”,则愁绪更“多”。

思妇“忧愁不能寐,揽衣起徘徊”(古诗《明月何皎皎》),在“出户独彷徨”(同上)之中,举头唯见一轮孤月悬挂天上。

《闺怨》阅读答案及全诗翻译赏析王昌龄《闺怨》闺中少妇不曾愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

①这是一首闺怨诗,描写了上流贵族妇女赏春时心理的变化。

②凝妆:盛妆。

③悔教:悔使。

闺中少妇未曾有过相思离别之愁,在明媚的春日,她精心妆饰,登上高楼。

忽然看到陌头的杨柳春色,惆怅之情涌上心头。

她后悔当初不该让丈夫从军边塞,建功封侯。

阅读及答案(1)首句的“ ”三字写出了女主人公天真浪漫、富于幻想的情态。

(2)“杨柳色”为何会引起“闺中少妇”的情感? (请用自己的语言回答)(3)最后一句表达了主人公怎样的思想?参考答案(1)不知愁(2)柳树又绿,夫婿未归,时光流逝,青春易逝。

(3)少妇的突然省悟:悔恨当初怂恿“夫婿觅封侯”。

4、有人说第三句是全诗的转关,你是怎样理解的?说说你的理由。

解析:本诗用细腻而含蓄的笔触,描写闺中女子的心理状态及其微妙变化,耐人寻味。

说“第三句是全诗的转关”,就必须弄清楚是从什么转到什么上来。

诗中有两个明显的词语,第一句中的“不曾愁”,第四句中的“悔”。

找准了这两个感情基调,问题就很容易解决。

答案:第三句是全诗的转关。

女主人公由开始的“不曾愁”到“悔”的心理的变化,主要原因是“忽见陌头杨柳色”。

女主人公触景生情,看到陌头杨柳色(春色),联想到千里之外的夫媚,自身的孤独寂寞、对夫婿的思念和担忧,一时涌上心头,自然而然产生“悔”的心理活动。

5、开头写少妇“不知愁”,后面却又说她“悔”,这是采用了什么写法,作者这样写的用意是什么?答:先抑后扬的写法;通过对少妇情绪微妙变化的刻画,深刻表现了少妇因触景而产生的感伤和哀怨的情绪,突出了“闺怨”的主题。

二:(1)本诗标题为“闺怨”,一开头却写“闺中少妇不曾愁”,是否违反了题意?(2)诗中如何描写少妇的心理变化?为什么“陌头杨柳色”会勾起少妇幽怨的情怀?(3)赏析“忽”字妙处。

答:(1)没有违反题意。

前面写“不曾愁”,正是为后面的“悔”作铺垫,采用欲抑先扬的手法。

古诗鉴赏分类专题精讲专题02 闺怨诗闺怨诗就是写少妇、少女在闺阁中的忧愁和怨恨。

这种诗,有的是女人自己写的,还有一些是男人模拟女人的口气写的。

古来闺怨诗词非常多,多以弃妇、思妇为主要描写对象,以伤春怀人为主题,剖析女子们在特定社会情态、生活遭遇下或悲悼、或悔恨、或失落、或惆怅的复杂心理状态。

一、闺怨诗分类1、闺怨诗闺怨诗主要集中在唐代,因此唐代的闺怨诗比较发达。

比如,张仲素的《春闺思》:袅袅城边柳,青青陌上桑。

提笼忘采叶,昨夜梦渔阳。

这首诗实际上是一首很平常的诗,就是说春天桑叶泛青,一个女人去城外采桑叶,提着篮子心神恍惚,忘记了自己是来做什么的。

这是怎么啦,只因为昨夜做梦,梦见了渔阳。

唐代安史之乱的时候,很多战士去了渔阳。

这位女子的丈夫,想来也是其中的一个,梦见了远赴戎机的丈夫,心里当然是分外的惆怅,也就没心思采桑叶了。

在闺怨诗中,这样的事儿,这样的意境,应当说是很平常的。

唐代闺怨诗里,最值得一提的的还是王昌龄的《闺怨》:闺中少妇不知愁,春日凝装上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

本诗采用欲抑先扬的写作手法,名为“闺怨”,却偏偏先铺排出一个不解世事无忧无虑的青春女儿形象。

“凝妆”者,可以看出她在衣容修饰上花了是很花了一番工夫的,“足下蹑丝履,头上玳瑁光”;“翠楼”者,古代富贵人家的居所外墙多以青色砖瓦装饰,既然有闲情逸致于大好春光里盛妆上翠楼,可见这个女子年纪尚轻,不曾经过生活的波折,更无须耽温饱之虞。

那么作者是不是看走了眼,用错了主角呢?非也!原来是这女子一番登楼远眺惹出了事儿:游目瞩望,柳色萋萋。

前年今日,我为君妻。

去年今日,折柳雁离。

今夕何夕,相隔千里。

妾为蒲柳,茕茕何倚?君为我故,缰系功利。

久不得归,痛悔无极!游蝶荡莺,君休轻取。

妆楼绿窗,妾意依依。

从“不知愁”到“悔封侯”,变化如此微妙而突然,却又合情合理。

诗人妙用比兴,通过细腻的心理描写,将美丽的春景添上了感伤的一笔,浅而不白,怨而不怒。

王昌龄《闺怨》阅读答案

王昌龄的一系列宫闺怨诗作中,《闺怨》尤为突出,描写了闺中少妇心理微妙变化。

闺怨

闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

①这是一首闺怨诗,描写了上流贵族妇女赏春时心理的变化。

②凝妆:盛妆。

③悔教:悔使。

阅读及答案

(1)首句的“”三字写出了女主人公天真浪漫、富于幻想的情态。

(2)“杨柳色”为何会引起“闺中少妇”的情感? (请用自己的语言回答)

(3)最后一句表达了主人公怎样的思想?

参考答案

(1)不知愁

(2)柳树又绿,夫婿未归,时光流逝,青春易逝。

(3)少妇的突然省悟:悔恨当初怂恿“夫婿觅封侯”。

4.有人说第三句是全诗的转关,你是怎样理解的?说说你的理由。

解析:本诗用细腻而含蓄的笔触,描写闺中女子的心理状态及其微妙变化,耐人寻味。

说“第三句是全诗的转关”,就必须弄清楚是从什么转到什么上来。

诗中有两个明显的词语,第一句中的“不曾愁”,第四句中的“悔”。

找准了这两个感情基调,问题就很容易解决。

答案:第三句是全诗的转关。

女主人公由开始的“不曾愁”到“悔”的心理的变化,主要原因是“忽见陌头杨柳色”。

女主人公触景生情,看到陌头杨柳色(春色),联想到千里之外的夫媚,自身的孤独寂寞、对夫婿的思念和担忧,一时涌上心头,自然而然产生“悔”的心理活动。

5.开头写少妇“不知愁”,后面却又说她“悔”,这是采用了什么写法,作者这样写的用意是什么?

答:先抑后扬的写法;通过对少妇情绪微妙变化的刻画,深刻表现了少妇因触景而产生的感伤和哀怨的情绪,突出了“闺怨”

的主题。

译文一

闺中少妇未曾有过相思离别之愁,在明媚的春日,她精心妆饰,登上高楼。

忽然看到路边的杨柳春色,惆怅之情涌上心头。

她后悔当初不该让丈夫从军边塞,建功封侯。

译文二

闺阁中的少妇,从来不知忧愁;

春来细心打扮,独自登上翠楼。

忽见陌头杨柳新绿,心里难受;

呵,悔不该叫夫君去觅取封侯。