等比数列的前n项和公式教学设计说明

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:8

等比数列前n项和教学教案第一章:等比数列的概念1.1 等比数列的定义引导学生复习数列的概念,引入等比数列的定义。

通过示例,让学生理解等比数列的特点,即相邻两项的比值相等。

1.2 等比数列的性质探讨等比数列的性质,如通项公式的推导,公比的确定等。

利用性质解决问题,例如求等比数列的某一项或某几项的和。

第二章:等比数列的通项公式2.1 通项公式的定义和推导引导学生复习数列的通项公式,引入等比数列的通项公式。

通过示例,让学生理解通项公式的应用,能够求出等比数列的任意一项。

2.2 通项公式的运用利用通项公式解决实际问题,例如求等比数列的前n项和。

引导学生思考通项公式在不同情境下的应用,提高学生的灵活运用能力。

第三章:等比数列的前n项和公式3.1 前n项和的定义和推导引导学生复习数列的前n项和的概念,引入等比数列的前n项和公式。

通过示例,让学生理解前n项和公式的应用,能够求出等比数列的前n项和。

3.2 前n项和的运用利用前n项和公式解决实际问题,例如求等比数列的前n项和。

引导学生思考前n项和公式在不同情境下的应用,提高学生的灵活运用能力。

第四章:等比数列的求和公式4.1 求和公式的定义和推导引导学生复习数列的求和公式,引入等比数列的求和公式。

通过示例,让学生理解求和公式的应用,能够求出等比数列的前n项和。

4.2 求和公式的运用利用求和公式解决实际问题,例如求等比数列的前n项和。

引导学生思考求和公式在不同情境下的应用,提高学生的灵活运用能力。

第五章:等比数列前n项和的性质5.1 等比数列前n项和的性质探讨等比数列前n项和的性质,如对公比的依赖性,与项数的关系等。

利用性质解决问题,例如判断等比数列前n项和的符号。

5.2 等比数列前n项和的运用利用前n项和的性质解决实际问题,例如判断等比数列前n项和的符号。

引导学生思考前n项和的性质在不同情境下的应用,提高学生的灵活运用能力。

第六章:等比数列前n项和的计算方法6.1 利用通项公式计算前n项和引导学生利用通项公式计算等比数列的前n项和。

等比数列前n项和公式教案一、教学目标1. 让学生理解等比数列的概念,掌握等比数列的基本性质。

2. 引导学生通过观察、分析、归纳等比数列前n项和的公式。

3. 培养学生的逻辑思维能力,提高学生解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 等比数列的概念及基本性质。

2. 等比数列前n项和的公式推导。

3. 等比数列前n项和公式的应用。

三、教学重点与难点1. 教学重点:等比数列前n项和公式的推导及应用。

2. 教学难点:等比数列前n项和公式的理解与运用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究等比数列前n项和的公式。

2. 运用案例分析法,让学生通过具体例子体会等比数列前n项和公式的应用。

3. 采用小组讨论法,培养学生的团队协作能力。

五、教学过程1. 导入:回顾等差数列的前n项和公式,引出等比数列前n项和公式的探究。

2. 新课:介绍等比数列的概念及基本性质,引导学生观察等比数列的前n项和的特点。

3. 推导:引导学生通过观察、分析等比数列的前n项和,归纳出等比数列前n项和的公式。

4. 巩固:通过例题讲解,让学生掌握等比数列前n项和的公式的应用。

5. 拓展:引导学生思考等比数列前n项和公式的推广应用,提高学生的思维能力。

6. 总结:对本节课的内容进行总结,强调等比数列前n项和公式的关键点。

7. 作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评估1. 课堂提问:通过提问了解学生对等比数列概念和性质的理解程度,以及学生对等比数列前n项和公式的掌握情况。

2. 练习题:布置课后练习题,检验学生对等比数列前n项和公式的应用能力。

3. 小组讨论:观察学生在小组讨论中的表现,评估学生对等比数列前n项和公式的理解深度和团队合作能力。

七、教学反思1. 教师总结:本节课结束后,教师应总结自己在教学过程中的优点和不足,如教学方法、课堂组织等。

2. 学生反馈:收集学生对等比数列前n项和公式的学习反馈,了解学生的掌握情况,为后续教学提供参考。

【课题】 6.3 等比数列【教学目标】知识目标:(1)理解等比数列的定义;(2)理解等比数列通项公式.能力目标:(1)应用等比数列的通项公式,解决数列的相关计算,培养学生的计算技能;(2)应用等比数列知识,解决生活中实际问题,培养学生处理数据技能和分析解决问题的能力.情感目标:(1)经历等比数列的通项公式的探索,增强学生的创新思维;(2)关注数学知识的应用,形成对数学的兴趣。

【教学重点】等比数列的通项公式.【教学难点】等比数列通项公式的推导.【教学设计】本节的主要内容是等比数列的定义,等比数列的通项公式.重点是等比数列的定义、等比数列的通项公式;难点是通项公式的推导.等比数列与等差数列在内容上相类似,要让学生利用对比的方法去理解和记忆,并弄清楚二者之间的区别和联系.等比数列的定义是推导通项公式的基础,教学中要给以足够的重视.同时要强调“等比”的特点:q a a nn =+1(常数). 例1是基础题目,有助于学生进一步理解等比数列的定义.与等差数列一样,教材中等比数列的通项公式的归纳过程实际上也是不完全归纳法,公式的正确性也应该用数学归纳法加以证明,这一点不需要给学生讲.等比数列的通项公式中含有四个量:1a ,q ,n , n a , 只有知道其中任意三个量,就可以求出另外的一个量.教材中例2、例3都是这类问题.注意:例3中通过两式相除求公比的方法是研究等比数列问题常用的方法.从例4可以看到 ,这三个数的积正好等于,3a 很容易将a 求出.三个数成等比数列,则将这三个数设成是aq a qa ,,比较好. 【教学备品】教学课件.【课时安排】1课时.(40分钟)【教学过程】一.导入新课,展示目标(5分)【做一做】将一张纸连续对折5次,列出每次对折纸的层数第1次对折后纸的层次为122⨯=(层); 第2次对折后纸的层次为224⨯=(层);第3次对折后纸的层次为428⨯=(层);第4次对折后纸的层次为8216⨯=(层);第5次对折后纸的层次为16232⨯=(层).各次对折后纸的层次组成数列2,4,8,16,32.这个数列的特点是,从第2项起,每一项与它前面一项的比都等于2.二.设疑激探,自主学习 (10分)阅读课文,回答一下问题:1、等比数列的定义是什么?什么叫公比?用哪个字母表示?2、公比能为零吗?等比数列中能有一项为零吗?为什么?3、公比为1的数列是什么数列?4、0 0 0 0……是等差数列吗?是等比数列吗?常数列是等比数列吗?5、由定义可知:能找到第n 項与第n+1項的关系吗?如果一个数列的首项不为零,且从第2项开始,每一项与它前一项的比都等于同一个常数,那么这个数列叫做等比数列.这个常数叫做这个等比数列的公比,一般用字母q 来表示.由定义知,若{}n a 为等比数列,q 为公比,则1a 与q 均不为零,且有1n na q a +=,即 1n n a a q +=⋅ (6.5)***让学生注注意理解等比数列通项公式的推导过程。

等比数列前n项和教学教案一、教学目标1. 让学生理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式。

2. 引导学生掌握等比数列前n项和的公式,并能灵活运用。

3. 培养学生的逻辑思维能力和数学运算能力。

二、教学重点与难点1. 重点:等比数列的概念,等比数列前n项和的公式。

2. 难点:等比数列前n项和的公式的推导和灵活运用。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生探究等比数列前n项和的公式。

2. 利用多媒体课件,形象直观地展示等比数列前n项和的过程。

3. 运用例题讲解,让学生在实践中掌握等比数列前n项和的运用。

四、教学准备1. 多媒体课件。

2. 教学素材(例题、练习题)。

五、教学过程1. 导入新课1.1 复习等比数列的概念和通项公式。

1.2 提问:等比数列的前n项和能否表示为一个公式?2. 探究等比数列前n项和的公式2.1 引导学生列出等比数列前n项和的表达式。

2.2 引导学生通过观察、分析、归纳等比数列前n项和的公式。

2.3 讲解公式的推导过程,让学生理解并掌握。

3. 例题讲解3.1 选取典型例题,讲解等比数列前n项和的运用。

3.2 引导学生跟着步骤一起解答,加深对公式的理解。

4. 课堂练习4.1 布置少量练习题,让学生巩固所学知识。

4.2 引导学生独立完成练习题,并及时给予解答和指导。

5. 总结与拓展5.1 总结等比数列前n项和的特点和运用。

5.2 提出拓展问题,激发学生进一步学习的兴趣。

6. 课后作业6.1 布置适量作业,让学生进一步巩固等比数列前n项和的知识。

6.2 强调作业的完成质量和时间。

七、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

八、教学评价1. 学生对等比数列前n项和的概念和公式的掌握程度。

2. 学生在练习题中的表现,以及运用等比数列前n项和解决实际问题的能力。

3. 学生对课后作业的完成情况。

九、教学进度安排1. 本节课计划用2课时完成。

等比数列的前n项和公式经典教案一、教学目标1. 理解等比数列的概念及其特点。

2. 掌握等比数列的前n项和公式的推导过程。

3. 能够运用等比数列的前n项和公式解决实际问题。

二、教学内容1. 等比数列的概念及其特点等比数列的定义等比数列的通项公式等比数列的性质2. 等比数列的前n项和公式的推导过程利用数学归纳法推导等比数列的前n项和公式理解等比数列前n项和公式的意义三、教学方法1. 讲授法:讲解等比数列的概念、特点和前n项和公式的推导过程。

2. 案例分析法:通过具体案例,让学生运用等比数列的前n项和公式解决实际问题。

3. 互动教学法:引导学生积极参与课堂讨论,提问回答,增强学生的理解和记忆。

四、教学准备1. 教学PPT:制作等比数列的概念、特点和前n项和公式的PPT课件。

2. 教学案例:准备一些实际问题,用于引导学生运用等比数列的前n项和公式。

五、教学步骤1. 导入新课:介绍等比数列的概念和特点,引导学生回顾等差数列的前n项和公式。

2. 讲解等比数列的前n项和公式:通过PPT课件,详细讲解等比数列的前n项和公式的推导过程。

3. 案例分析:给出一些实际问题,让学生运用等比数列的前n项和公式进行解答。

4. 课堂练习:布置一些练习题,让学生巩固等比数列的前n项和公式的应用。

教学反思:本节课通过讲解等比数列的概念、特点和前n项和公式的推导过程,让学生掌握了等比数列的前n项和公式的应用。

在案例分析环节,通过实际问题的解答,让学生更好地理解了等比数列的前n项和公式的应用。

在课堂练习环节,布置了一些练习题,让学生巩固了所学知识。

总体来说,本节课达到了预期的教学目标。

在今后的教学中,可以进一步增加课堂互动,引导学生积极参与讨论,提高学生的学习兴趣。

可以增加一些拓展问题,培养学生的思维能力和创新能力。

六、教学评估1. 课堂问答:通过提问学生,了解学生对等比数列概念和前n项和公式的理解和掌握情况。

2. 练习题解答:检查学生课堂练习题的完成情况,评估学生对等比数列前n项和公式的应用能力。

等比数列前n项和公式教案一、教学目标1. 让学生理解等比数列的概念,掌握等比数列的基本性质。

2. 引导学生探索等比数列前n项和的计算方法,推导出等比数列前n项和公式。

3. 培养学生运用等比数列前n项和公式解决实际问题的能力。

二、教学重点1. 等比数列的概念及基本性质。

2. 等比数列前n项和公式的推导及应用。

三、教学难点1. 等比数列前n项和公式的推导过程。

2. 灵活运用等比数列前n项和公式解决实际问题。

四、教学准备1. 课件、黑板、粉笔等教学工具。

2. 相关练习题及答案。

五、教学过程1. 导入新课通过复习等差数列的概念和性质,引导学生思考等比数列的概念和性质。

2. 知识讲解讲解等比数列的定义、通项公式、求和公式等基本知识。

3. 公式推导引导学生分组讨论,探索等比数列前n项和的计算方法,推导出等比数列前n 项和公式。

4. 公式应用举例讲解等比数列前n项和公式的应用,让学生独立完成相关练习题。

5. 课堂小结对本节课的主要内容进行总结,强调等比数列前n项和公式的意义和应用。

6. 布置作业布置一些有关等比数列前n项和公式的练习题,巩固所学知识。

7. 课后反思对本节课的教学效果进行反思,针对学生的掌握情况,调整教学策略。

六、教学拓展1. 引导学生思考等比数列的极限性质,探讨等比数列前n项和的极限值。

2. 介绍等比数列在实际问题中的应用,如贷款利息计算、人口增长模型等。

七、课堂互动1. 组织学生进行小组讨论,分享等比数列前n项和公式的推导过程。

2. 邀请学生上台展示解题过程,鼓励其他学生提出疑问和不同见解。

八、教学评价1. 课后收集学生的练习作业,评估学生对等比数列前n项和公式的掌握程度。

2. 在下一节课开始时,进行简短的测验,检验学生对课堂内容的吸收情况。

九、教学改进1. 根据学生的作业和测验成绩,针对性地讲解重难点,帮助学生克服学习障碍。

2. 调整教学方法,增加课堂实践环节,让学生在实际问题中运用等比数列前n 项和公式。

等比数列的前n项和公式一、教材分析《等比数列的前n项和》,是在学生学习了等差数列、等比数列的概念及通项公式,等差数列的前n项和公式的基础上进行的。

是进一步学习数列知识和解决一类求和问题的重要基础和有力工具。

它不仅在现实生活中有着广泛的实际应用,如储蓄、分期付款的有关计算等等,而且公式推导过程中所渗透的类比、化归、分类讨论、整体变换和方程等思想方法,都是学生今后学习和工作中必备的数学素养.数列内容的新课程设计与时俱进,注重数学过程,渗透数学思想和拓展思维空间。

与旧教材相比新教材让学生体验和理解公式形成的过程。

二、学情分析认识上:从学生的思维特点看,易与等差数列前n项和从公式的形成、特点等方面进行类比,但本节公式的推导与等差数列前n项和的推导有着本质的不同,这对学生的思维是一个突破,还应强调q=1的特殊情况。

能力上:教学对象是高一学生,在课堂教学过程中,应注重过程、激发兴趣、发展学生的个性思维品质和实践能力,还应注意学生缺乏冷静、深刻,易片面、不严谨。

情感态度:注意引导学生自主探究意识、培养学生处理问题时创新和实践能力及思维的严谨性三、教学目标知识与技能目标:理解并掌握等比数列前n项和公式的推导过程、公式的特点,在此基础上能初步应用公式解决与之有关的问题.能力与方法目标:通过对公式推导方法的探索与发现,向学生渗透特殊到一般、类比与转化、分类讨论等数学思想,培养学生观察、比较、抽象、概括等逻辑思维能力和逆向思维的能力.情感与态度价值观:通过对公式推导方法的探索与发现,让学生体验数学学习带来的自信和成功感,提到对数学的兴趣,树立学好数学的信心。

通过分类讨论的思想培养学生思维的严谨性。

通过发散思维的教学,培养学生思维灵活性。

四、教学重点、难点教学重点:等比数列前n项和公式的推导与应用。

教学难点:公式的推导方法和公式的灵活运用。

公式推导所使用的“错位相减法”是高中数学数列求和方法中最常用的方法之一,它蕴含了重要的数学思想,所以既是重点也是难点.五、学法与教法学法:合作学习:引导学生分组讨论,合作交流,共同探讨解决问题的途径。

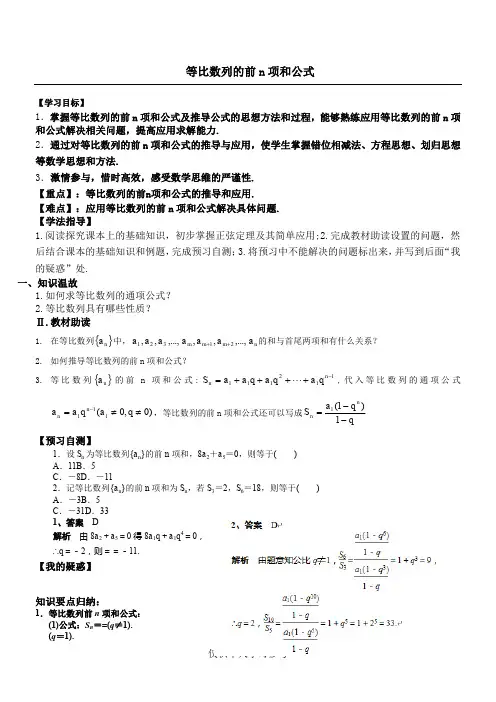

等比数列的前n项和公式【学习目标】1.掌握等比数列的前n项和公式及推导公式的思想方法和过程,能够熟练应用等比数列的前n项和公式解决相关问题,提高应用求解能力.2.通过对等比数列的前n项和公式的推导与应用,使学生掌握错位相减法、方程思想、划归思想等数学思想和方法.3.激情参与,惜时高效,感受数学思维的严谨性.1.“我1.2.Ⅱ.1.2.3.等比通项公式a=n1.设A.C2AC.-31D.331、答案 D解析由8a2+a5=0得8a1q+a1q4=0,∴q=-2,则==-11.【我的疑惑】知识要点归纳:1.等比数列前n项和公式:(1)公式:S n==(q≠1).(q=1).(2)注意:应用该公式时,一定不要忽略q=1的情况.2.若{a n}是等比数列,且公比q≠1,则前n项和S n=(1-q n)=A(q n-1).其中A=.3.推导等比数列前n项和的方法叫法.一般适用于求一个等差数列与一个等比数列对应项积的前n项和.4.等比数列{a n}的前n项和为S n,当公比q≠1时,S n==;当q=1时,S n=.5.等比数列前n项和的性质:(1)连续m项的和(如S m、S2m-S m、S3m-S2m),仍构成数列.(注意:q≠-1或m为奇数)(2)S m+n=S m+q m S n(q为数列{a n}的公比).二、典型范例Ⅰ.质疑探究——质疑解惑、合作探究探究点等比数列的前n项和公式问题1:怎么求等比数列{}n a的前n项和n S?写出公式的推导过程。

S n问题2当=故当(1)(2(3)由(4)是数列求和的一种重要方法。

问题探究一错位相减法求和问题教材中推导等比数列前n项和的方法叫错位相减法.这种求和方法是我们应该掌握的重要方法之一,这种方法的适用范围可以拓展到一个等差数列{a n}与一个等比数列{b n}对应项之积构成的新数列求和.下面是利用错位相减法求数列{}前n项和的步骤和过程,请你补充完整.设S n=+++…+,∴S n=,∴S n-S n=,即S n==∴S n==2-.例1 在等比数列{a n }中,S 3=,S 6=,求a n . 解 由已知S 6≠2S 3,则q ≠1,又S 3=,S 6=, 即①,a 1(1-q 6)1-q =632.②))②÷①得1+q 3=9,∴q =2.可求得a 1=,因此a n =a 1q n -1=2n -2.问题探究二 等比数列前n 项和S n 与函数的关系问题 当公比q =1时,因为a 1≠0,所以S n =na 1,是n 的正比例函数(常数项为0的一次函数).当q =1时,数列S 1,S 2,S 3,…,S n ,…的图象是正比例函数y =a 1x 图象上一些孤立的点.A =,的一个指问题1 证明 =S m +(a =S m +q m S ∴S m +n =S m 1A .48 C .50 2A .C .3.设S n A .11 C .-4.设等比数列{a n }的公比q =2,前n 项和为S n ,则等于( )A .2B .4 C.D.5.已知{a n }是等比数列,a 2=2,a 5=,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1等于 ( )A .16(1-4-n ) B .16(1-2-n )C.(1-4-n )D.(1-2-n )6.设{a n }是由正数组成的等比数列,S n 为其前n 项和,已知a 2a 4=1,S 3=7,则S 5等于( ) A. B. C.D.二、填空题7.等比数列{a n}的前n项和为S n,已知S1,2S2,3S3成等差数列,则{a n}的公比为________.8.设等比数列{a n}的前n项和为S n,若a1=1,S6=4S3,则a4=________.9.若等比数列{a n}中,a1=1,a n=-512,前n项和为S n=-341,则n的值是________.三、解答题10.设等比数列{a n}的前n项和为S n,已知a2=6,6a1+a3=30,求a n和S n.11.在等比数列{a n}中,已知S n=48,S2n=60,求S3n.12.已知等比数列{a n}中,a1=2,a3+2是a2和a4的等差中项.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)记13(1)(2)1A.332A.1.1C.103.已知{aA.和5C.4.程和是A.C.5.数列{a n n1n+1n6A.3×44B.3×44+1C.45D.45+16.某企业在今年年初贷款a万元,年利率为γ,从今年年末开始每年偿还一定金额,预计五年内还清,则每年应偿还()A.万元B.万元C.万元D.万元二、填空题7.等比数列{a n}共2n项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大80,则公比q=________.8.等比数列{a n}中,前n项和为S n,S3=2,S6=6,则a10+a11+a12=________.9.某工厂月生产总值的平均增长率为q,则该工厂的年平均增长率为________.三、解答题10.在等比数列{a n}中,已知S30=13S10,S10+S30=140,求S20的值.11.利用等比数列前n项和公式证明a n+a n-1b+a n-2b2+…+b n=,其中n∈N*a,b是不为0的常数,且a≠b.12.已知{a n}是以a为首项,q为公比的等比数列,S n为它的前n项和.(1)当S1,S3,S4成等差数列时,求q的值;(2)当S m,S n,S l成等差数列时,求证:对任意自然数k,a m+k,a n+k,a l+k也成等差数列.四、探究与拓展1312≈1.1)过关测试1.D7.8.310.解当a1S n当a1S n11.6312.(1)a n(2)S n13.(1)a课后练习。

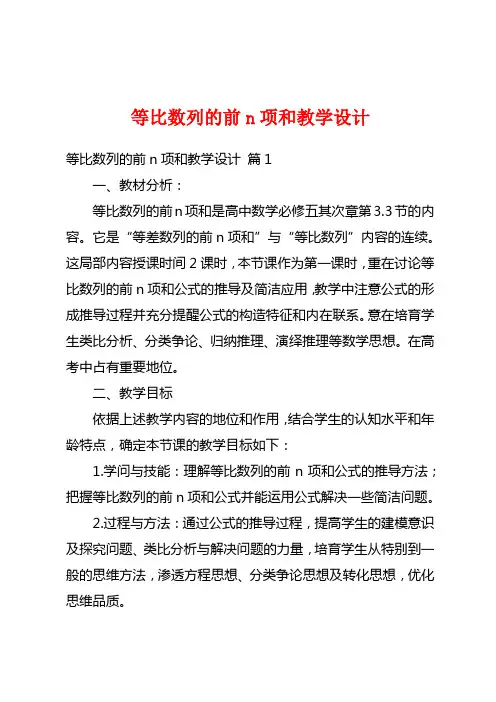

等比数列的前n项和教学设计等比数列的前n项和教学设计篇1一、教材分析:等比数列的前n项和是高中数学必修五其次章第3.3节的内容。

它是“等差数列的前n项和”与“等比数列”内容的连续。

这局部内容授课时间2课时,本节课作为第一课时,重在讨论等比数列的前n项和公式的推导及简洁应用,教学中注意公式的形成推导过程并充分提醒公式的构造特征和内在联系。

意在培育学生类比分析、分类争论、归纳推理、演绎推理等数学思想。

在高考中占有重要地位。

二、教学目标依据上述教学内容的地位和作用,结合学生的认知水平和年龄特点,确定本节课的教学目标如下:1.学问与技能:理解等比数列的前n项和公式的推导方法;把握等比数列的前n项和公式并能运用公式解决一些简洁问题。

2.过程与方法:通过公式的推导过程,提高学生的建模意识及探究问题、类比分析与解决问题的力量,培育学生从特别到一般的思维方法,渗透方程思想、分类争论思想及转化思想,优化思维品质。

3.情感与态度:通过自主探究,合作沟通,激发学生的求知欲,体验探究的艰辛,体会胜利的喜悦,感受思维的奇异美、构造的对称美、形式的简洁美、数学的严谨美。

三、教学重点和难点重点:等比数列的前项和公式的推导及其简洁应用。

难点:等比数列的前项和公式的推导。

重难点确定的依据:从教材体系来看,它为后继学习供应了学问根底,具有承上启下的作用;从学问本身特点来看,等比数列前n项和公式的推导方法和等差数列的的前n项和公式的推导方法可比性低,无法用类比的方法进展,它需要对等比数列的概念和性质能充分理解并融会贯穿;从学生认知水平来看,学生的探究力量和用数学语言沟通的力量还有待提高。

四、教法学法分析通过创设问题情境,组织学生争论,让学生在尝摸索索中不断地发觉问题,以激发学生的求知欲,并在过程中获得自信念和胜利感。

强调学问的严谨性的同时重学问的形成过程,五、教学过程(一)创设情境,引入新知从故事入手:传奇,波斯国王下令要奖赏国际象棋的创造者,创造者对国王说,在棋盘的第一格内放上一粒麦子,在其次格内放两粒麦子,第三格内放4粒,第四格内放8米,……按这样的规律放满64格棋盘格。

等比数列的前n项和公式经典教案一、教学目标1. 让学生理解等比数列的概念,掌握等比数列的前n项和的定义。

2. 引导学生通过探索、归纳等比数列的前n项和公式,培养学生的逻辑思维能力和归纳总结能力。

3. 能够运用等比数列的前n项和公式解决实际问题,提高学生的数学应用能力。

二、教学内容1. 等比数列的概念:等比数列是一种特殊的数列,它的每一项都是前一项与一个常数(比)的乘积。

2. 等比数列的前n项和的定义:等比数列的前n项和是指等比数列的前n项数值的和。

3. 等比数列的前n项和公式:通过探索、归纳,得出等比数列的前n项和公式为:S_n = a_1 (1 q^n) / (1 q),其中a_1是首项,q是公比。

三、教学重点与难点1. 教学重点:等比数列的概念,等比数列的前n项和的定义,等比数列的前n 项和公式的推导及应用。

2. 教学难点:等比数列的前n项和公式的理解和运用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生通过探索、归纳等比数列的前n项和公式。

2. 运用多媒体课件辅助教学,直观展示等比数列的前n项和公式的推导过程。

3. 案例教学法,提供实际问题,让学生运用等比数列的前n项和公式解决。

五、教学过程1. 导入:通过复习等差数列的前n项和公式,引发学生对等比数列的前n项和公式的思考。

2. 新课讲解:讲解等比数列的概念,引导学生理解等比数列的前n项和的定义。

通过示例,让学生观察等比数列的前n项和的规律,引导学生探索等比数列的前n项和公式。

3. 公式推导:引导学生分组讨论,归纳总结等比数列的前n项和公式。

在讨论过程中,教师巡回指导,解答学生的疑问。

4. 公式讲解:讲解等比数列的前n项和公式的含义,让学生理解公式的推导过程。

5. 练习巩固:布置一些练习题,让学生运用等比数列的前n项和公式进行计算,巩固所学知识。

6. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调等比数列的前n项和公式的应用。

7. 课后作业:布置一些课后作业,让学生进一步巩固等比数列的前n项和公式的运用。

等比数列的前n项和教案【篇一:等比数列前n项和教学设计】《等比数列的前n项和》教案一.教学目标知识与技能目标:理解等比数列的前n项和公式的推导方法;掌握等比数列的前n项和公式并能运用公式解决一些简单问题。

过程与方法目标:通过公式的推导过程,提高学生构造数列的意识及探究、分析与解决问题的能力,体会公式探求过程中从特殊到一般的思维方法,渗透方程思想、分类讨论思想及转化思想。

情感与态度目标:通过经历对公式的探索,激发学生的求知欲,鼓励学生大胆尝试、勇于探索、敢于创新,磨练思维品质,从中获得成功的体验,感受思维的奇异美、结构的对称美、形式的简洁美、数学的严谨美。

二.重点难点教学重点:公式的推导、公式的特点和公式的运用;教学难点:公式的推导方法及公式应用的条件。

三.教学方法利用多媒体辅助教学,采用启发---探讨---建构教学相结合。

四.教具准备教学课件,多媒体五.教学过程(一)创设情境,提出问题故事回放:在古印度,有个名叫西萨的人,发明了国际象棋,当时的印度国王大为赞赏,对他说:我可以满足你的任何要求.西萨说:请给我在棋盘的64个方格上,第1个格子里放1千吨小麦,第2个格子里放2千吨,第3个格子里放3千吨,如此下去,第64个格子放64千吨小麦,请给我这些小麦?(二).师生互动,探究问题问题1:同学们,你们知道西萨要的是多少小麦吗?引导学生写出小麦总数,带着这样的问题,学生会动手算起来,通过计算需要1+2+3+?+64=2080(千吨)结果出来后,国王认为西萨胃口太大,而国库空虚,还是提个简单的要求吧!西萨说:国王,我希望在第1个格子里放1颗麦粒,第2个格子里放2颗,第3个格子里放4颗,如此下去,每个格子放的麦粒数是前一格麦粒数的2倍,请给我这么多的麦粒数?问题2:同学们,你们知道西萨要的是多少粒小麦吗?引导学生写出麦粒总数1?2?22?23?????263,同时告诉学生一个抽象的答案,如果按西萨的要求,这是一个多么巨大的数字啊!它相当于全世界两千多年小麦产量的总和.问题3: 1,2,22,?,263是什么数列?有何特征?应归结为什么数学问题呢?探究一:1?2?22?23?????263,记为s64?1?2?22?23?????263??①式,注意观察每一项的特征,有何联系?(学生会发现,后一项都是前一项的2倍)探究二:如果我们把每一项都乘以2,就变成了它的后一项,①式两边同乘以2则有2s64?2?22?23?????264??②式.比较①、②两式,你有什么发现?经过比较、研究,学生发现:①、②两式有许多相同的项,把两式相减,相同的项就消去了,得到:s64?264?1 ,老师指出:这就是错位相减法,并要求学生纵观全过程。

等比数列的前n项和教案等比数列的前n项和教案等比数列的前n项和教案1教学目标1掌握等比数列前项和公式,并能运用公式解决简单的问题。

(1)理解公式的推导过程,体会转化的思想;(2)用方程的思想认识等比数列前项和公式,利用公式知三求一;与通项公式结合知三求二;2通过公式的灵活运用,进一步渗透方程的思想,分类讨论的思想,等价转化的思想。

3通过公式推导的教学,对学生进行思维的严谨性的训练,培养他们实事求是的科学态度。

教学建议:教材分析:(1)知识结构:先用错位相减法推出等比数列前项和公式,而后运用公式解决一些问题,并将通项公式与前项和公式结合解决问题,还要用错位相减法求一些数列的前项和。

(2)重点,难点分析:教学重点,难点是等比数列前项和公式的推导与应用。

公式的推导中蕴含了丰富的数学思想,方法(如分类讨论思想,错位相减法等),这些思想方法在其他数列求和问题中多有涉及,所以对等比数列前项和公式的要求,不单是要记住公式,更重要的是掌握推导公式的方法。

等比数列前项和公式是分情况讨论的,在运用中要特别注意和两种情况。

教学建议:(1)本节内容分为两课时,一节为等比数列前项和公式的推导与应用,一节为通项公式与前项和公式的综合运用,另外应补充一节数列求和问题。

(2)等比数列前项和公式的推导是重点内容,引导学生观察实例,发现规律,归纳总结,证明结论。

(3)等比数列前项和公式的推导的其他方法可以给出,提高学生学习的兴趣。

(4)编拟例题时要全面,不要忽略的情况。

(5)通项公式与前项和公式的综合运用涉及五个量,已知其中三个量可求另两个量,但解指数方程难度大。

(6)补充可以化为等差数列,等比数列的数列求和问题。

教学设计示例:课题:等比数列前项和的公式。

教学目标:(1)通过教学使学生掌握等比数列前项和公式的推导过程,并能初步运用这一方法求一些数列的前项和。

(2)通过公式的推导过程,培养学生猜想,分析,综合能力,提高学生的数学素质。

《等比数列的前n项和》教学设计教学目标:1. 了解等比数列的概念和性质,能够确定等比数列的通项公式和公比。

2. 掌握等比数列前n项和的公式及其推导过程。

3. 能够应用等比数列前n项和公式解决实际问题。

教学重点:1. 如何将等比数列前n项和转化为等差数列的前n项和进行计算。

教学方法:1. 讲述法:通过课堂讲解介绍等比数列的定义、通项公式、性质以及前n项和公式的推导过程。

教学过程:一、引入新知识1. 显示一张祖冲之求和问题的图片,让学生回顾一下求和的方法。

2. 让学生思考如果是一定比例递增的数列,求和该怎么做?二、概念定义2. 让学生手写一些等比数列的例子,帮助学生理解等比数列的概念。

三、性质介绍1. 介绍等比数列的性质,包括公比小于1时,数列趋近于0;公比大于1时,数列趋近于无穷大等。

2. 让学生进行思考,如果公比等于1呢?1. 活动一等比数列前n项和公式的推导过程可以通过数列的每一项乘上公比的方式进行计算。

如果将等比数列中每一项乘上公比之后再减去原来的数列,得到的差值实际上就是一个等差数列。

举一个例子,比如,5 + 10 + 20 + 40 + 80两个数列的差值就是:(10-5) + (20-10) + (40-20) + (80-40) + (160-80) = 155也就是说,原数列的前五项和为155。

让学生手写一些等比数列的例子,并通过上述的推导方式计算出其前n项和。

五、实际应用举一个实际应用的例子:假设有一笔本金为1000元,年利率为5%的定期存款,存3年后的本息和是多少?通过等比数列前n项和公式,可以先计算出每年的本息和并累加得到最终结果。

最后,让学生根据其掌握程度,进行练习,巩固所学知识。

教学反思:此次教学设计主要介绍等比数列的前n项和及其应用,目的是让学生了解等比数列的性质和特点,以及如何应用等比数列前n项和公式解决实际问题。

教师应该关注学生的实际掌握情况,根据学生的不同情况,进行巩固训练。

《等比数列前n项和》说课稿(优秀10篇)教学程序设计篇一1、导言:本节课是由印度国王西拉谟与国际象棋发明家的故事引入的,发明者要国王在他的棋盘上的64格中的第1格放入1粒麦粒,第2格放入2粒麦粒,第3格放入4粒麦粒,第4格放入8粒麦粒……问应给发明家多少粒麦粒?这样引入课题有以下三点好处:(1)利用学生求知好奇心理,以一个小故事为切入点,便于调动学生学习本节课的趣味性和积极性。

(2)故事内容紧扣本节课教学内容的主题与重点。

(3)有利于知识的迁移,使学生明确知识的现实应用性。

2、讲授新课:本节课有两项主要内容,等比数列的前n项和公式的推导和等比数列的前n项和公式及应用。

等比数列的前n项和公式的推导是本节课的难点。

依据如下:(1)从认知领域上讲,它在陈述性知识、程序性知识与策略性知识的分类中,属于学生最高需求层次的掌握策略与方法的策略性知识。

(2)从学科知识上讲,推导属于学科逻辑中的“瓶颈”,突破这一“瓶颈”则后面的问题迎刃而解。

(3)从心理学上讲,学生对这项学习内容的“熟悉度”不高,原有知识薄弱,不易理解。

突破难点方法:(1)明确难点、分解难点,采用层层推导延伸法,利用学生已有的知识切入,浅化知识内容。

比如可以先求麦粒的总数,通过设问使学生得到麦粒的总数为,然后引导学生观察上式的特点,发现上式中,每一项乘以2后都得它的后一项,即有,发现两式右边有62项相同,启发同学们找到解决问题的关键是等式左右同时乘以2,相减得和。

从而得知求等比数列前n项和……+的关键也应是等式左右各项乘以公比q,两式相减去掉相同项,得求和公式,也掌握了这种常用的数列求和方法,错位相减法,说明这种方法的用途。

(2)值得一提的是公式的证明还有两种方法:方法二:由等比数列的定义得:运用连比定理后两种方法可以启发引导学生自行完成。

这样学生从各种途径,用多种方法推导公式,从而培养学生的创造性思维。

等比数列前n项和公式及应用是本节课的重点内容。

等比数列的前n项和公式经典教案一、教学目标1. 让学生理解等比数列的概念,掌握等比数列的基本性质。

2. 引导学生通过观察、归纳、推理等方法,探索并证明等比数列的前n项和公式。

3. 培养学生运用等比数列的前n项和公式解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 等比数列的概念及基本性质。

2. 等比数列的前n项和公式的探索与证明。

3. 等比数列的前n项和公式的应用。

三、教学重点与难点1. 等比数列的概念及基本性质的理解与运用。

2. 等比数列的前n项和公式的探索与证明。

3. 等比数列的前n项和公式的应用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生通过观察、归纳、推理等方法探索等比数列的前n项和公式。

2. 运用实例讲解法,让学生在实际问题中体会等比数列的前n项和公式的应用。

3. 利用数形结合法,帮助学生直观地理解等比数列的性质和前n项和公式。

五、教学过程1. 引入:通过讲解现实生活中的等比增长现象,如银行利息、人口增长等,引出等比数列的概念。

2. 讲解等比数列的定义及基本性质,引导学生归纳等比数列的通项公式。

3. 引导学生分组讨论,探索等比数列的前n项和公式,总结并展示各组的探索成果。

4. 讲解等比数列的前n项和公式,并通过实例进行验证。

5. 运用等比数列的前n项和公式解决实际问题,如计算利息、求解等比数列的和等。

6. 总结本节课的主要内容和知识点,布置课后练习题。

注意:这只是一个教案框架,具体的教学内容和过程需要根据实际情况进行调整和补充。

在实际教学过程中,要关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和节奏,以确保教学效果。

六、教学评估1. 课堂提问:通过提问了解学生对等比数列概念和性质的理解程度,以及他们是否能够运用前n项和公式解决实际问题。

2. 课后作业:布置相关的习题,要求学生独立完成,以此来检验他们对于等比数列前n项和公式的掌握情况。

3. 小组讨论:观察学生在小组讨论中的表现,了解他们是否能够有效地参与讨论,并与同伴共同解决问题。

等比数列前n 项和公式教学设计1. 复习:(1)等比数列的定义(2)等比数列的通项公式:2. 引例:一个穷人到富人那里去借钱,原以为富人不愿意,哪知富人一口答应了下来,但提出了如下条件:在30天中,富人第一天借给穷人1万元,第二天借给穷人2万元,以后每天所借的钱数都比上一天多1万;但借钱第一天,穷人还1分钱,第二天还2分钱,以后每天所还的钱数都是上一天的两倍,30天后互不相欠.穷人听后觉得挺划算,本想定下来,但又想到此富人是吝啬出了名的,怕上当受骗,所以很为难。

”请在座的同学思考讨论一下,穷人能否向富人借钱?(1) 启发引导学生数学地观察问题,构建数学模型。

学生直觉认为穷人可以向富人借钱,教师引导学生自主探求,得出:穷人30天借到的钱:465230)301(3021'30=⨯+=+++= S (万元) 穷人需要还的钱:=++++=292302221 S(2)教师紧接着把如何求=++++=292302221 S 的问题让学生探究,292302221++++= S ①若用公比2乘以上面等式的两边,得到302923022222++++= S ②若②式减去①式,可以消去相同的项,得到: 1073741823123030=-=S (分) ≈1073(万元) > 465(万元) 由此得出穷人不能向富人借钱(3) 小组合作仿照公比为2的等比数列求和方法,推倒等比数列前 项和公式:等式两边应同乘以等比数列的公比 ,即(板书) ③两端同乘以 ,得④,③-④得⑤,(提问学生如何处理,适时提醒学生注意 的取值)当时,由③可得 (不必导出④,但当时设想不到) 当 时,由⑤得 .于是(4) 教师:还有没有其他推导方法? q a a a a a a n n ====-12312q a a a a a a n n =++++++∴-12132 即q a s a s n n n =--1)1(11≠--=∴q q q a a s n n 。

《等比数列的前n项和公式》教学设计说明

河南省开封市第二十五中学姜黎黎

《等比数列前n项和》是人教版必修5第二章数列中第五节第一课时的内容。

下面,我从教材分析,情境创设、公式推导,公式应用,教学反思等几个方面,谈谈自己的管窥之见,与各位老师探讨。

教材分析

等比数列的前n项和是“等差数列的前n项和”与“等比数列”内容的延续、是进一步学习数列知识和解决一类求和问题的重要基础和有力工具。

它不仅在现实生活中有着广泛的实际应用,如储蓄、分期付款的有关计算等等,而且公式推导过程中所蕴涵的类比、分类讨论、方程等思想方法,都是学生今后学习和工作中必备的数学素养。

学情分析

就学生而言,等差、等比数列的定义和通项公式,等差数列的前n项和的公式是学生在学习之前已经具备的知识基础。

学生具体研究学习了等差数列前n 项和公式的推导方法,具备了一定的探究能力。

基于此,学生会产生思考,等比数列前n项和公式应该如何推导,公式是从什么新的角度建构?其重要性和普遍性体现在哪里?应该说学生从内心来讲,有想探究等比数列前n项和公式的欲望和驱动力。

教学目标

在知识方面:理解等比数列的前n项和公式的推导方法,掌握等比数列的前n项和公式并能运用公式解决一些简单问题。

在能力方面:提高学生的建模意识,体会公式探求过程中从特殊到一般的思维方法,渗透方程思想、分类讨论思想,优化思维品质。

在情感方面:培养学生将数学学习放眼生活,用生活眼光看数学的思维品质。

重点难点

重点:使学生掌握等比数列的前项和公式,用等比数列的前n项和公式解决实际问题。

难点:由研究等比数列的结构特点推导等比数列的前n项和公式。

情境创设

《数学课程标准》中明确指出:教材应注意创设情境,从具体实例出发,展现数学知识的发生、发展过程,使学生能够从中发现问题、提出问题,经历数学的发现和创造过程,了解知识的来龙去脉.是对课堂教学实践的要求.

我选择的问题情景是国王赏麦的故事. 国际象棋起源于古代印度,关于国际象棋有这样一个传说: 相传古印度宰相达依尔,发明了国际象棋。

当时的国王大为赞赏,就问他想要什么。

达依尔说:“请在棋盘的64个方格上,第一格放1颗麦粒,第二格放2颗麦粒,第三格放4颗麦粒,依次类推,每一格放的麦粒数都是前一格的两倍,直到第64格,请您给我足够的麦粒以实现上述要求。

”选择这个故事作为问题情景首先是因为经典永远是经典,这正是基于数学教师对数学史知识的广泛认同.通过数学史料,可以扩展学生的数学视野,提高学生对数学的科学价值、应用价值、文化价值的认识.其次,将学生的角色设计成国王的谋士,更加激发了学生的探究热忱,同时也让学生明白数学和生活息息相关,把学

以致用的思想渗透到课堂中。

最后,通过让学生大胆预测麦粒的重量产生悬念,在公式推导后让学生运用公式解决问题,收尾呼应.在教师的引导下,学生根据自己掌握的知识和经验,很快建立起等比数列的数学模型。

数列是以1为首项,2为公比的等比数列。

当学生跃跃欲试要求这个数列的前64项和时,课题的引入水到渠成。

公式推导

丰富学生的学习方式,改进学生的学习方法是高中数学新课程的基本理念.《数学课程标准》明确指出:教学中,应鼓励学生积极参与教学活动,包括思维的参与和行为的参与.既要有教师的讲授和指导,也有学生的自主探索与合作交流.鼓励学生发现数学的规律和问题解决的途径,使他们经历知识形成的过程.

公式推导是这节课的重难点突破的地方,是整节课的核心。

我进行了深入的思考,以教学实践与经验为基础,设计的教学方案是通过复习类比等差数列求和方法寻求等比数列求和的突破,重点主要是为什么要在等比数列前n项和这一等式两边同乘以公比q。

首先推导等差数列前n项和公式,形式上采用倒序相加法,本质上是根据等差数列的定义,从公差为这一特性出发,抓住倒序后两式中上下对应项的和均为这个特点,构造相同项,进而化繁为简,推得公式。

由此学生自然会联想等比数列是不是也可以用倒序相加法求和?学生进行尝试发现时行

不通的.在此情景下引领学生透过现象看本质,如何在等比数列前n项和中构造相同项,从而化繁为简是解决问题的关键。

引导学生抓住等差数列求和是根据定义,由公差切入。

自然,等比数列求和也应根据定义,由公比来探究。

关注等比数列的定义:,如果对其稍加变形,就会发现= 即等比数列中的每一项乘以都等于其后项,由于这是每一项共有的特点,所以将这一特点应用在前n 项和上,即。

这样一来,等式两边为何乘,迎刃而解。

通过如上分析,学生也体会到:这两种数列求和公式的推导方法,从数学思想上来讲是一致的,将不同项转化为相同项,从而将不易求转化为易求,只是具体的处理形式略有差异。

正是由于这些异同,学生数学思维深刻性、广阔性等品质就得到了提高,思维能力得到了锻炼。

下面如何对这一等式进一步的化简整理,由学生分析思考,合作完成。

在整合的过程中,学生会出现两个问题。

第一:由此,学生会发现②式中的前(n-1)项与①式中的后(n-1)项对应相同,这样一来就构造出了相同项。

但是,在表征形式上的处理有差异。

有些学生注意到如果将等式右边各项均往后错一位,那么两式中相同项的对应就更加清晰,在此基础上,用①式减②式,这些相同的(n-1)项立即抵消为0,得到,从而完美的达到了化繁为简的目的。

因此,对于学生深入细致的思考应给予高度的肯定和赞赏。

同时,强调指出,这样的处理方法被形象的喻为:错位相减法。

第二:进一步化简,有些学生容易忽视:等式两边同时除以(1—)时除数要求不为0,因此要特别强调对1—做分类讨论,当1—=0即=1时,数列为常数列,,当1—≠0即

≠1时,,从而通过错位相减法推出公式。

在此基础上,引领学生由等比数列的通项公式推出求和公式的第二种形式:≠1时,

在探究的过程中,学生还有其他的推导公式的想法,我们都给予了学生高度的肯定,并且让学生在课下整合自己的探究过程,在班级的学习园地中展示,同学们共享研究成果。

同时,错位相减法是解决一类求和问题的重要基础和有力工具。

要引起学生的高度重视。

数学探究是高中数学课程中引入的一种新的学习方式,它有利于学生形成功能良好的认知结构.在问题探究过程中,学生通过思考、操作、内化等学习过程,深化知识和方法的建构,同时也不断地促进学生主动参与学习,使课堂教学真正做到让学生“动起来”,让课堂“活起来”.

公式应用

公式推出后,又通过对公式特征的分析帮助学生弄清公式形式和本质,明确其内涵和外延,为灵活运用公式打下基础。

首先回到国王赏麦的故事中,我给学生提供了相应的数据,让学生运用公式解决问题,从数据出发,用事实说话。

同时再次使学生明确学习的意义在于学以

致用。

退去故事的外衣,就是等比数列求和的问题,所以在此基础上的变式练习就是公式的直接应用,目的是加强对公式的认识和记忆,帮助学生明确解题步骤,规范解题格式,提高运算能力。

例2是关于“知三求二”的应用问题,目的是深化公式本质,渗透方程思想。

教学反思

结果因过程而精彩,现象因方法而生动.无论是情境创设,还是探究设计,都必须以学生为主体、教师为主导、训练为主线,设法从庞杂的知识中引导学生去寻找关系,挖掘书本背后的数学思想,建构基于学生发展的知识体系,教学生学会思考,让教学真正成为发展学生能力的课堂活动。

因此,本课例在公式的推导及证明中舍得花大量时间,便是为了培养学生学会探究与创新,它就像一缕温暖的阳光,不一定能唤醒万物,却能催开人世间最绚丽的花朵。

整节课采取了“情境——问题”的教学模式,以实际问题作为背景创设教学情境。

在具体问题上,抽象出解决一般问题的方法,由“特殊到一般,再由一般到特殊”,让学生亲历提出问题,解决问题,反思总结的全过程。

在已有知识和经验的基础上主动建构新知识。

同时,运用了学案,成果展示等新的教学理念。

既保留了传统教学的优势,又增添了新式教学的辅助。

新老结合,效果显著。

从学生的课堂积极性和学习成果来看,学生较好的完成了等比数列前n项和的学习,在获得知识的基础上提高了分析问题解决问题的能力。

当然,一节课的知识与能力的提高时有限的,特别是数学思想的渗透。

但是,我们能够从一节课中吸取精华,让一节又一节的课堂活动连贯起来,促进学生学习能力的提高,数学素养的提升。

在整个过程当中,从开始准备到此刻,我深刻的体会到了钻研教材的艰辛与快乐,解惑授业时的责任与幸福。

学无止境,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

本文转自“第五届全国高中数学青年教师观摩与评比活动”。