班杜拉交互决定论16页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:16

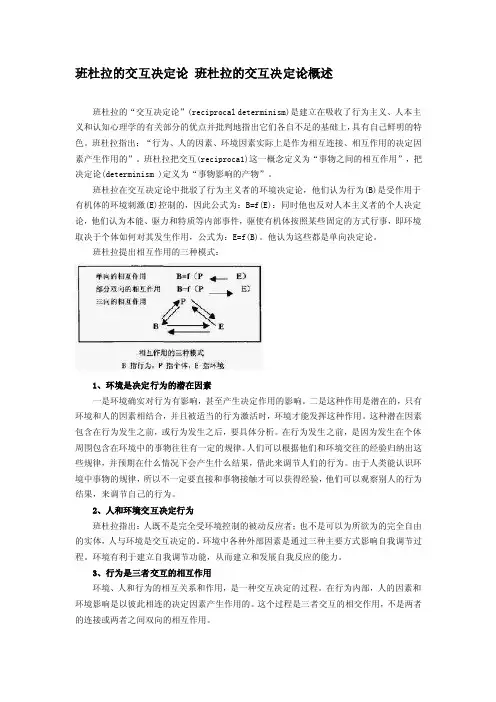

班杜拉的“交互决定论”(reciprocal determinism)是建立在吸收了行为主义、人本主义和认知心理学的有关部分的优点并批判地指出它们各自不足的基础上,具有自己鲜明的特色。

班杜拉指出:“行为、人的因素、环境因素实际上是作为相互连接、相互作用的决定因素产生作用的”。

班杜拉把交互(reciproca1)这一概念定义为“事物之间的相互作用”,把决定论(determinism )定义为“事物影响的产物”。

班杜拉在交互决定论中批驳了行为主义者的环境决定论,他们认为行为(B)是受作用于有机体的环境刺激(E)控制的,因此公式为:B=f(E):同时他也反对人本主义者的个人决定论,他们认为本能、驱力和特质等内部事件,驱使有机体按照某些固定的方式行事,即环境取决于个体如何对其发生作用,公式为:E=f(B)。

他认为这些都是单向决定论。

班杜拉提出相互作用的三种模式:1、环境是决定行为的潜在因素一是环境确实对行为有影响,甚至产生决定作用的影响。

二是这种作用是潜在的,只有环境和人的因素相结合,并且被适当的行为激活时,环境才能发挥这种作用。

这种潜在因素包含在行为发生之前,或行为发生之后,要具体分析。

在行为发生之前,是因为发生在个体周围包含在环境中的事物往往有一定的规律。

人们可以根据他们和环境交往的经验归纳出这些规律,并预期在什么情况下会产生什么结果,借此来调节人们的行为。

由于人类能认识环境中事物的规律,所以不一定要直接和事物接触才可以获得经验,他们可以观察别人的行为结果,来调节自己的行为。

2、人和环境交互决定行为班杜拉指出:人既不是完全受环境控制的被动反应者;也不是可以为所欲为的完全自由的实体,人与环境是交互决定的。

环境中各种外部因素是通过三种主要方式影响自我调节过程。

环境有利于建立自我调节功能,从而建立和发展自我反应的能力。

3、行为是三者交互的相互作用环境、人和行为的相互关系和作用,是一种交互决定的过程。

在行为内部,人的因素和环境影响是以彼此相连的决定因素产生作用的。

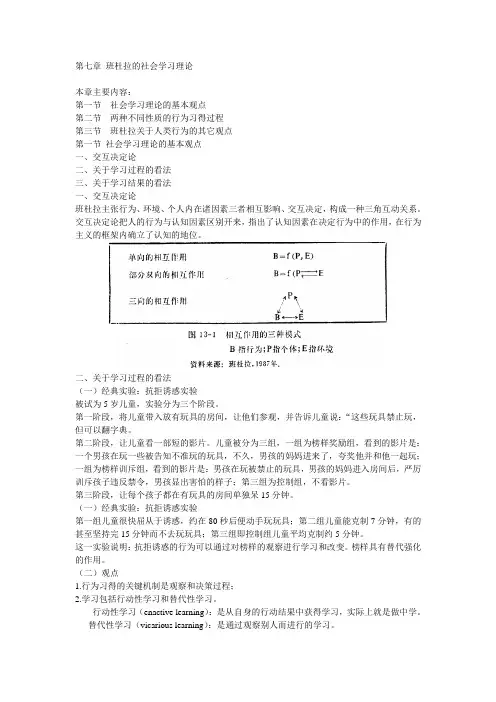

第七章班杜拉的社会学习理论本章主要内容:第一节社会学习理论的基本观点第二节两种不同性质的行为习得过程第三节班杜拉关于人类行为的其它观点第一节社会学习理论的基本观点一、交互决定论二、关于学习过程的看法三、关于学习结果的看法一、交互决定论班杜拉主张行为、环境、个人内在诸因素三者相互影响、交互决定,构成一种三角互动关系。

交互决定论把人的行为与认知因素区别开来,指出了认知因素在决定行为中的作用,在行为主义的框架内确立了认知的地位。

二、关于学习过程的看法(一)经典实验:抗拒诱惑实验被试为5岁儿童,实验分为三个阶段。

第一阶段,将儿童带入放有玩具的房间,让他们参观,并告诉儿童说:“这些玩具禁止玩,但可以翻字典。

第二阶段,让儿童看一部短的影片。

儿童被分为三组,一组为榜样奖励组,看到的影片是:一个男孩在玩一些被告知不准玩的玩具,不久,男孩的妈妈进来了,夸奖他并和他一起玩;一组为榜样训斥组,看到的影片是:男孩在玩被禁止的玩具,男孩的妈妈进入房间后,严厉训斥孩子违反禁令,男孩显出害怕的样子;第三组为控制组,不看影片。

第三阶段,让每个孩子都在有玩具的房间单独呆15分钟。

(一)经典实验:抗拒诱惑实验第一组儿童很快屈从于诱惑,约在80秒后便动手玩玩具;第二组儿童能克制7分钟,有的甚至坚持完15分钟而不去玩玩具;第三组即控制组儿童平均克制约5分钟。

这一实验说明:抗拒诱惑的行为可以通过对榜样的观察进行学习和改变。

榜样具有替代强化的作用。

(二)观点1.行为习得的关键机制是观察和决策过程;2.学习包括行动性学习和替代性学习。

行动性学习(enactive learning):是从自身的行动结果中获得学习,实际上就是做中学。

替代性学习(vicarious learning):是通过观察别人而进行的学习。

三、关于学习结果的看法(一)经典实验学前儿童观看一场电影,在电影中,一个人正在踢打一个充气娃娃。

第一组儿童看到那个人因为这种行为受到奖励;第二组儿童看到那个人受到惩罚;第三组没有看到任何结果。

社会学习论本质上是一种行为理论,它试图解释社会情境中人的各种行为是如何起源的,以及控制某种行为是否表现出来、如何发生化的调节机制。

它是在批判传统行为主义的机械论模式的过程中发展起来的。

行为主义最初的研究模型取自巴弗洛夫的制约反射学说和桑代克的「情境—反应联结学说」。

(高申春,民90) 巴弗洛夫的制约反射学说旨在阐明高级神经活动的规律性,但行为主义曲解了它。

曲解后的制约反射学说和桑代克的「情境—反应联结学说」都强调环境对行为的决定作用,而忽视有机体(人)的主体因素对行为的决定作用,使他们永远脱不了理论与实践两方面的困境,新行为主义亦是如此。

(高申春,民90)在基本上,班杜拉的学习理论是反对斯金纳的「环境决定论」的。

班杜拉强调,仅只环境因素并不能决定人的学习行为,除了环境因素外,个人自己对环境中人、事、物的认识和看法,更是学习行为的重要因素。

换言之在社会环境中,环境因素、个人对环境的认知,以及个人行为三者,彼此交互影响,最后才确定学到的行为。

人的行为不单是内在力量的驱使,人所学到的行为,也并非纯因行为表现后受到外在环境的控制。

人受环境中其他人的影响,人也能影响环境中的其他人,因此提出「三元交互决定论」。

(张春兴,民85)三元交互决定论(Triadic Reciprocal Determinism)将环境因素、行为、个人的主体因素三者看成是相对独立、同时又交互作用从而相互决定的理论实体。

其中,个人的主体因素包括行为主体的生理反应能力、认知能力等身心机能。

所谓交互决定是指环境、行为、人三者之间互为因果,每二者之都具有双向的互动和决定关系,如图3所示。

三元交互决定论模型资料来源:吴幸宜,民85(一)「PB」代表人的主体因素与行为之间双向的相互影响和决定关系。

人的信念、期待、意向、自我概念等认知因素往往强有力地支配并引导行为,即人怎麽想就会怎麽做。

但人是理性的,他的理性能力不允许思维朝任意方向发展,而必须与世界维持同一,这就是通过行为及其结果的回馈作用实现的。

第十三章班杜拉社会学习理论一、交互决定论关于行为(B)、个体(P)和环境(E)之间的三种相互作用模式:单向的相互作用模式:B=f(P,E)部分双向的相互作用:B=f(P E)三向的相互作用:PB E班杜拉把行为、个体和环境看做是相互影响地联结在一起的一个系统。

其中个体主要指认知和其他个人因素。

把班杜拉的这种观点称为交互决定论。

这个理论是一种复杂的、综合性的人类行为理论,能完整解读人的行为。

(阅读P361图13-2)班杜拉的社会学习理论还详细论述了决定人类行为的诸种因素。

班杜拉将这些决定人类行为的因素概括为两大类:决定行为的先行因素和决定行为的结果因素。

决定行为的先行因素包括学习的遗传机制、以环境刺激信息为基础的对行为的预期、社会的预兆性线索等;决定行为的结果因素包括替代性强化(观察者看到榜样或他人受到强化,从而使自己也倾向于做出榜样的行为)和自我强化(当人们达到了自己制定的标准时,他们以自己能够控制的奖赏来加强和维持自己行动的过程)。

所谓社会学习理论,班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

班杜拉指出,行为主义的刺激一反应理论无法解释人类的观察学习现象。

因为刺激一反应理论不能解释为什么个体会表现出新的行为,以及为什么个体在观察榜样行为后,这种己获得的行为可能在数天、数周甚至数月之后才出现等现象。

所以,如果社会学习完全是建立在奖励和惩罚之结果的基础上的话,那么大多数人都无法在社会化过程中生存下去(Bandura,1969)。

为了证明自己的观点,班杜拉进行了一系列实验,并在科学的实验基础上建立起了他的社会学习理论。