我国城市住宅户型的演进

- 格式:pdf

- 大小:137.87 KB

- 文档页数:3

我国古代城市中居住空间模式的发展与演变一、概述1. 我国古代城市的兴起我国古代城市的兴起可以追溯到商代时期,商朝的都城殷墟是我国古代城市的代表。

随着历史的变迁,古代城市的规模和数量逐渐增加,城市的居住空间模式也发生了诸多变化。

二、城市布局与居住空间2. 古代城市的布局古代城市的布局一般遵循着“城市中轴线”的规划,城市中心通常会建设宫殿、祭坛等重要建筑,城市的周围则会分布着民居和商铺等建筑。

在古代,城市的居住空间和城市的商业空间、宗教空间等多种空间相互交织、相互渗透。

3. 从四合院到四合巷在我国古代,一种典型的居住空间模式是四合院,它是由四面围合的建筑组成的一种庭院式住宅,而四合巷则是由四周环绕的小巷组成的传统居住空间。

这种模式的出现,体现了我国古代城市居住空间模式的发展和变迁。

4. 古代城市的居住空间规划古代城市的居住空间规划在布局上注重私密性,注重居住空间的独立性和居住者的生活需求。

古代城市的居住空间往往围绕着宫廷地区或城市的中心地带展开,居住者在城市中享有一定的权利和社会地位。

三、居住空间的演变5. 城市规划的变革随着历史的变迁,城市规划也发生了诸多变化,从古代的城市中轴线布局到现代的网格化规划,城市的发展经历了多种尺度和多个层面的演变。

6. 城市的功能分区古代城市的居住空间多与城市的其他功能空间相结合,如宗教空间、商业空间等。

而随着城市规模的扩大和城市功能的分化,城市的居住空间也逐渐与其他功能分区相分离,并呈现出更加清晰的划分。

7. 城市居住空间的形态演变在我国古代城市的发展过程中,城市的居住空间形态也发生了多种变化,从最初的四合院到后来的多层建筑、高楼大厦,居住空间的形态和结构经历了多个阶段和风格的演变。

四、结语8. 影响我国古代城市居住空间模式演变的因素我国古代城市居住空间模式的演变受到了多种因素的影响,包括社会制度、文化传统、经济发展等多方面的因素。

这些因素共同作用,共同影响了我国古代城市居住空间模式的发展和演变。

中国楼盘户型发展史主要经历了以下几个阶段:

1. 早期简单户型阶段:在上世纪80年代和90年代初,中国的住宅建设起步较早,但户型设计相对简单。

一般以常见的单室、两室户型为主,功能分区不够明确。

2. 90年代末至2000年代初:随着住房改革的深入,房地产市场逐渐崛起,楼盘数量增多。

此时,开始出现一些复式和别墅式的户型,但整体户型设计仍相对传统。

3. 2000年代初至2010年代初:这一时期,房地产市场蓬勃发展,开发商开始注重户型的多样性和人性化设计。

多层、小高层、高层住宅不断涌现,户型开始呈现多样化发展,如复式、跃层、开放式等。

4. 2010年代至今:随着人们对居住质量的追求不断提高,户型设计更加注重实用性、舒适性和人性化。

开放式厨房、主卧带卫生间、儿童房等设计成为时下流行的趋势。

同时,一些大型社区开始注重公共空间和社区配套设施,形成了复合型、多功能性的社区。

中国楼盘户型发展经历了从简单到多样、从传统到现代、从功

能性到人性化的演变过程。

随着社会经济的不断发展和人们对居住环境的不断追求,未来楼盘户型设计将继续创新,满足人们多样化的居住需求。

住宅发展历程住宅的发展不是一个简单的过程。

户型的变化,也并不是与居住需求这个点发生关系,还是受到其他因素的影响。

例如国家的住宅政策、土地资源,或是其他的经济条件等等。

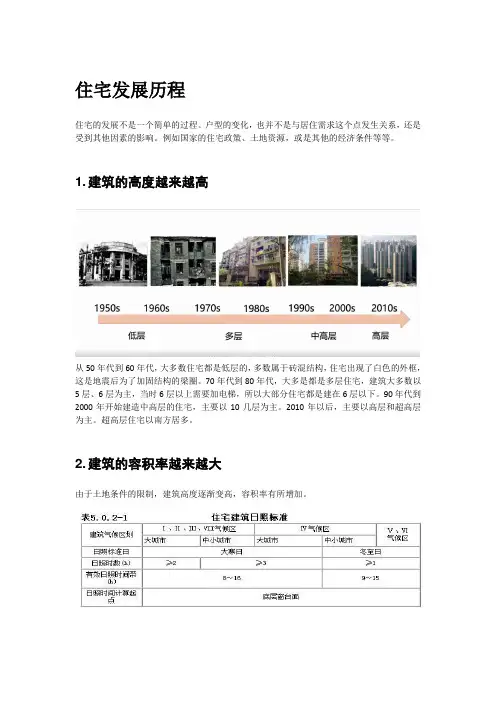

1. 建筑的高度越来越高从50年代到60年代,大多数住宅都是低层的,多数属于砖混结构,住宅出现了白色的外框,这是地震后为了加固结构的梁圈。

70年代到80年代,大多是都是多层住宅,建筑大多数以5层、6层为主,当时6层以上需要加电梯,所以大部分住宅都是建在6层以下。

90年代到2000年开始建造中高层的住宅,主要以10几层为主。

2010年以后,主要以高层和超高层为主。

超高层住宅以南方居多。

2. 建筑的容积率越来越大由于土地条件的限制,建筑高度逐渐变高,容积率有所增加。

但我国住宅法规对日照间距、绿地率、停车位等有强制性的要求和规定,以此来保证居住的基本条件。

我国对住宅的日照基本要求大部分地区要保证:大寒日满窗日照有两个小时以上。

我国大部分城市的日照间距,都是要求是前排房屋高度的1至1.7倍,一般越往南的地区日照间距就越小,而越往北越大。

这是因为各地所处的气候区,以及太阳高度角的不同所导致的。

3. 住宅配套越来越好以上海为例。

1950年,新建住宅区的公共服务设施配置一般占住宅总面积的8%左右,平均每人0.4平米。

当时的公共设施的配置比较简单,一般只有合作社、小商店、小学和公共浴室等。

主要解决的是居民基本的日常生活需求。

80年代初,公共设施的配套比例提高到了15%左右,平均每人2平米左右。

这个时候的居住区配备了幼儿园、小学、初中,以及一些社区的服务中心,有的地方还有体育场,这个时期增加需要的配套设施。

90年代以后,随着相关的标准逐渐完善,对公建的类别以及配置的面积进行了细化。

例如2006年版的上海市《城市居住区公共服务设施规定》中要求:平均每人的公共建筑面积为3.3平米。

当时的沿街商业、银行、餐饮、超市等都更加发达,为人们的生活提供很多的便利。

我国住宅的发展历程我国住宅的发展历程可以追溯到古代,随着时代的发展和技术的不断进步,住宅的形式和建筑材料也不断更新和演变。

下面将从古代、近代、现代和当代四个阶段来介绍我国住宅的发展历程。

一、古代住宅在古代,我国的住宅主要以木材和土为主要建筑材料,采用榫卯结构进行建造。

由于技术和材料的限制,古代住宅大多采用低矮的建筑形式,以适应当时的生活方式和生产条件。

在住宅的布局上,古代人注重庭院和园林的设计,将住宅与自然环境相融合,形成了独特的建筑风格和居住文化。

二、近代住宅近代以来,随着西方文化的传入和城市化进程的加速,我国的住宅形式也开始发生变化。

在建筑材料方面,逐渐采用了砖、瓦、石灰等新型材料,替代了传统的木材和土。

在结构上,也开始采用钢筋混凝土等新材料和技术手段,使住宅更加坚固和耐久。

在住宅设计上,开始注重实用性和舒适性,出现了公寓、洋房等新型住宅形式。

三、现代住宅随着社会的发展和技术的不断进步,现代住宅的设计和建设更加注重人性化、智能化和环保化。

在建筑材料方面,开始采用更加环保和可持续的材料,如绿色建筑材料、低碳材料等。

在结构上,也开始采用更加先进的建筑技术和手段,如预应力混凝土、钢结构等。

在住宅设计上,更加注重居住者的需求和体验,出现了多种新型住宅形式,如SOHO公寓、LOFT公寓等。

四、当代住宅当代住宅是我国住宅发展的最新阶段,更加注重居住的品质和舒适度。

在建筑材料方面,开始采用更加高性能和环保的材料,如纳米材料、生态建筑材料等。

在结构上,也开始采用更加先进的建筑技术和手段,如BIM技术、装配式建筑等。

在住宅设计上,更加注重居住者的个性需求和体验,出现了多种新型住宅形式,如智能家居、绿色住宅等。

总之,我国住宅的发展历程经历了多个阶段,从古代的木材和土到近代的砖瓦和钢筋混凝土,再到现代的环保材料和智能技术,不断发展进步。

随着时代的发展和社会需求的变化,未来的住宅将更加注重人性化、智能化和环保化,为居住者提供更加舒适和健康的生活空间。

浅谈城市住宅户型设计发展趋势摘要:随着当前城市化的不断发展,相应城市住宅已经成为了较为受关注的一环,为了更好促使城市住宅符合人们的居住需求,必然需要保障城市住宅的户型满足社会发展需求,基于此,本文阐述了传统城市住宅户型设计问题,对加强城市住宅户型设计的措施及其发展趋势进行了探讨分析。

关键词:城市住宅;户型设计;问题;措施;发展趋势;城市住宅户型设计需要综合考虑节能省地和满足用户需求的多种要求,并且为人们创造舒适的生活氛围,解决城市发展中的住房问题,是现代住宅户型设计的重要内容。

因此为了提升城市住宅户型设计水平,以下就城市住宅户型设计发展趋势进行了探讨分析。

一、传统城市住宅户型设计问题分析1、户型结构失调。

从当前我国城市住宅户型现有基本构成角度来看,户型结构存在着较为明显的失调问题,大户型和小户型之间并没有形成较为理想的协调性,在具体设计中也并没有较好关注社会发展的需求,如此也就必然带来了较为明显的户型适应性问题。

比如随着当前城市发展中建筑用地面积的不断缩小,开发商越来越关注于如何在现有的建筑用地上实现经济效益的最大化,如此也就过多的考虑了不同户型的经济利润状况。

一般而言,大户型的商品房在销售利润方面要远远高于小户型住宅,这也就造成越来越多的开发商关注于大户型住宅的设计建造,小户型住宅明显减少,进而也就必然导致很多城市居民无法购买自身适宜的小户型住宅,整体户型结构的比例存在明显失调现象。

2、户型结构单一。

当前城市住宅户型设计中存在的问题还表现在户型结构相对过于单一,绝大部分的户型结构都存在着明显的一致性,无论是一居室、二居室、三居室还是四居室,都在很大程度上存在着类型性,千篇一律现象比较明显。

现阶段很多商品房购买者都只要看选中的楼层以及住宅面积即可,不需要进行内部空间构造以及功能的了解,因为几乎所有同面积的住宅在户型上都一样,一幢住宅楼自上而下几乎都是同样的户型模式,如此也就必然导致客户的选择性不大,往往都是被动的接受某一户型结构,居住体验以及实用性都受到了较大影响。

中国民居形式的演进:甄中国古建筑门类众多,其中数量最多、出现最早、分布最为广泛的就是中国民居这一门类。

中国国土辽阔、民族众多。

各地的地理环境、气候、资源和习俗存在很大的差别,这就决定了民居住宅的多样性。

同时,随着时代的发展,工具的进步,各地民居自身也处在一个不断的发展和演变的过程之中。

所以,中国民居形式的演进不仅存在空间地域上的过程,同时也存在时间上的过程。

一.地域的演进中国各地的传统民居大体上可以分为七种类型:合院式、天井式、窑洞式、干阑式、土楼式、碉堡式、毡包式。

•合院式民居,通常包括三合院、四合院。

三合院例如有的“一颗印”,四合院主要分布在华北、东北、西北等地区,例如有四合院。

•天井式民居,主要分布在华南、华东、东南、西南部分地区,主要在南方。

天井式从理论上也应该属于四合院,但是庭院狭窄,四周屋檐相连,屋顶形成了一个朝天的“斗”字,这就是“天井”。

•窑洞式民居,主要分布在西北的、等黄土高原地区。

有靠山窑洞和平地窑洞两种。

•干阑式民居,俗称吊脚楼,主要分布在西南地区,、广西、、、以及西部的湘区,都广泛存在这种形式。

•土楼式民居,主要分布在东南部的、、的部分地区。

土楼是“客家人”为了防御土匪的侵扰而建。

以的圆形土楼最为著名,和都是方形平面。

•碉堡式民居,分布于以及、、、等靠近的藏区。

这种建筑有效的满足了高原地区特殊气候条件下的生活需求。

•毡包式民居,俗称蒙古包。

主要分布于、新疆以及东北的广大草原牧区。

毡包式民居最大的特点是可拆卸,便于搬迁移动,能很好的适应游牧民族的生活和生产方式的需要。

•小结各地区的的传统民居受到地理气候、生活生产方式、社会历史的等影响,形成了各自不同的形态。

二. 时间的演进•原始社会的民居中国历史悠久,最早的民居形式可以追溯到距今约50万年原始社会的旧石器时代,首先出现的有穴居和巢居。

穴居,一般是北方先民的居住形式。

从字面上就能看出,穴居就是从地面上掘土而居。

穴居从最开始的自然山洞到人工挖掘及半穴洞,最后到地面建筑,也就标志着土木结构的结合形势。

中国住宅的演变及各种建筑风格的特点90年代以前:平房、筒子楼时代在那个物质文化生活都相对贫瘠的年代里,我国的房屋建造还是照搬苏联模式,热衷于集体居住模式,房子的作用说居住都算不上,只能是个歇脚的地儿。

满眼望去皆是灰暗低矮的平房、筒子楼,还谈不上外观的漂亮,建筑风格就更无从谈起。

90年代初——98年房改房子开始变漂亮外墙粉刷有一定的色调、搭配等,开始初步有户型等意识,但是总体来说还是比较单调,房子一般建六层,每户都按照同样的布局建造,分割,基本上建筑还是无法脱离火柴盒样式。

2000年以后——建筑风格百花齐放随着人们对居住舒适度、居住文化品位要求的不断提高,消费者对建筑外观造型、风格取向的理解及要求,也进一步加深和加强,从而形成了房地产建筑设计风格多元化、新产品倍出的局面。

面对消费者挑剔的目光和竞争对手的压力,当前,发展商对建筑的外观造型重视程度与日俱增好的建筑形式和风格不仅为楼盘销售的成功垫定了良好市场基础,同时也为一个“城市的表情”做出巨大的贡献,成就了一个个迥异的地产风格,为都市增添一道道美丽的风景线。

荷兰风格(Dutch)荷兰风格包括殖民风格和殖民复兴风格。

荷兰殖民建筑在纽约州和新泽西州首先兴起,它有两大明显的往特点:(A)双折线屋顶;(B)侧墙沿街面开数扇老虎窗。

荷兰殖民、复兴风格根基于1880年复兴时期的诸建筑风格,吸取了辛格风格的建筑特征,显非对称式(L形式),屋顶上有时开一个巨大的辛格窗。

荷兰风格建筑布局合理,通风与采光性好。

美国风格(Ametican Colonial Revival)美国风格根基于殖民时期美洲大陆各地的民居(英国、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙)创造性的发挥而逐步形成的,所耗建材较多。

在全国铁路网建立起来后,因建材的运输较为方便,大规模的建设这类住宅成为可能。

经过200多年的复兴和发展,这种风格逐步稳定下来,并成为美国别墅的主要形式,它重建筑的居住功能,轻风格特征。

阐述我国城市住宅户型设计发展趋势【摘要】本文主要论述了我国城市发展进程中,城镇居民的住宅户型设计的发展趋势问题。

文章通过分析目前我国的城市住宅户型的设计现状以及其中所存在的不足之处,继而分析了在我国的城市现代化建设不断加快的形势下,城市住宅户型设计的发展方向及其需要注意的事项,最后就住宅户型的设计提出了一些自己的看法和建议,以供各位同仁参考交流。

【关键词】城市住宅;户型结构;设计问题;发展趋势自改革开放以来,我国的社会经济发展水平有了极大的提高,在经济快速增长的同时,人们的生活方式与生活习惯也都发生了很大转变。

自然而然,人们对自身的居住条件和居住环境也提出了很多要求。

这些改变都在直接促使着我国城市住宅户型设计发生很大转变。

并且随着社会的进步,以及城市人口增多与城市土地资源之间的矛盾愈发加剧,住宅户型设计逐渐向着高品质的中小户型的设计方向不断发展。

1、当前城市住宅户型设计中存在的问题目前我国的城市住宅建筑呈现商品化与多样化的特点,极大的满足不同群体对于住宅户型的需求,促进了我国建筑业的发展。

但就目前来讲,城市住宅建筑仍然是“一房难求”,买房难的问题依然是城市居民最大的难题。

而这一问题产生的原因,从住宅户型设计来讲,与当前住宅户型设计不合理有着极大的关联,主要体现在以下几点:1.1户型结构失调近年来我国的城市人口不断增多,而城市住房面积却是有限的,且随着城市建设的开发需求,住房面就甚至呈现一种减少的态势,在此情况下,住宅市场出现供不应求的现象,而城市住宅房价自然水涨船高。

并且由于大户型的住宅所存在的利润空间更大,因此目前的开发商大都趋于开发大户型的商品房,而对于中小户型的商品房开放所占比例较小。

这就更加剧了住宅紧张的力度,使更多的人不能买到住房,在一定程度上也为社会的安定发展带来不利的影响。

这种户型结构失调的现象是当前阻碍我国城市可持续发展的重要因素之一。

1.2粗放型建造自改革开放以后,我国的房地产事业发展迅速,但与其相关的法律法规政策却并没有相应的改进完善,这就使得一些开发商钻空子,在开发建造住宅建筑时,大多是以毛坯房的形式过户给业主,对住宅的设备配备没有形成一定的标准规范。

城市住宅户型设计趋势研究随着城市化的加速发展,人们对于住宅的需求也越来越高。

住宅不仅是人们的居住场所,更是人们对于生活品质的追求。

住宅户型设计成为了人们关注的焦点之一。

在这个背景下,城市住宅户型设计的趋势也在不断发生变化。

本文将围绕城市住宅户型设计的趋势进行研究,探讨城市住宅户型设计的发展方向和未来趋势。

一、小户型设计的兴起随着城市人口的增加和土地资源的有限,小户型住宅的设计成为了一种趋势。

以小户型为主的住宅设计已经逐渐成为了城市住宅设计的主流之一。

小户型设计不仅可以更好地利用有限的空间资源,还可以降低住宅成本,满足年轻人和单身人群的居住需求。

小户型住宅的设计也更加注重空间的多功能性,通过巧妙的设计和布局,可以让小户型拥有更多的功能空间,满足不同居住需求。

二、开放式空间设计的普及开放式空间设计在城市住宅中的应用也越来越广泛。

开放式空间设计能够有效地扩大住宅的使用空间,增加了空间的灵活性和舒适性。

通过开放式设计,不仅可以创造更加宽敞明亮的空间,还可以提升住宅的整体氛围和舒适度。

开放式空间设计还可以实现空间的多重利用,增加住宅的功能性和使用效率。

开放式空间设计已经成为了城市住宅设计的一个明显趋势。

三、智能化设计的普及随着科技的不断进步,智能化设计也已经成为了城市住宅设计的一个新的趋势。

智能化设计可以通过智能家居系统,实现对于居住环境的智能控制和管理,提升住宅的舒适性和便利性。

通过智能化设计,居民可以实现对于家居设备、家电设备、照明系统等的智能控制,实现更加舒适、便利的居住体验。

智能化设计已经成为了城市住宅设计的一个不可忽视的趋势。

四、绿色环保设计的强调随着人们对于生态环境保护意识的增强,绿色环保设计已经成为了城市住宅设计的一个重要趋势。

绿色环保设计可以通过对于建筑材料、建筑结构、建筑设备等方面的设计优化,实现对于建筑能源、水资源、环境负荷等的节约和减少。

通过绿色环保设计,可以提升住宅的舒适性和可持续性,降低住宅的能耗和环境负荷,实现对于环境的保护和改善。

现代城市住宅户型发展趋势摘要:住宅是人们生活的基本载体,住宅水平的提高直接提体现了社会的发展和人民生活水平的提高。

城市住宅是国家城市空间建设中的基本组成要素,是地区经济水平、风土人情和宗教人文的重要体现。

本文介绍了我国传统城市住宅发展中的诸多弊端,并对新形势下城市住宅人性化、科技化的住宅理念进行了具体化的延伸和总结,以期对现代城市住宅提供指导性意见。

关键词:现代城市住宅;户型设计;发展趋势引言目前,随着城市化进程的不断加快,我国的商品房市场日益呈现乐观的态势,同时人们的住宅需求和住宅理念也在一定程度上得到了提升,我国城市住宅的建筑主体从结构到形式发生了完整性和彻底性的改观。

随着建筑领域技术水平和建筑材料施工工艺水平的逐步提高,以及建筑结构格局的不断调整,使建筑设计师们逐渐从简单制图和复制转化为人性化引领结构格局的住宅设计理念为主导,在建筑设计中主要推崇“住宅主体结构的人性化”,人们对于住宅的要求也不仅仅停留在满足于房屋基本功能的基本需要,而是逐步朝多元化的角度和方向发展,是从物质和精神统一的层面不断追求住宅户型结构的要求,我国现代城市住宅正日益沿着人性化和科技化的轨道来发展。

一、过去城市住宅户型模式发展的弊端(一)住宅户型模式单一在城市住宅实现商品化之前的较长时间内,主要以国家统配、福利性质和单位集资的住宅形式存在,由于住宅的获取主要是通过国家政策统一进行调配,使住宅户型的模式局限于国家住房政策的严格束缚。

主要变现为整体的户型结构空间设计上,结构和形式上千篇一律,各户型只是区别于面积和位置的差异,整体的住宅户型模式过于单一,使结构和形式不尽于合理化。

(二)住宅户型功能性较差由于城市住宅中关于户型空间的设计未能受到人们的重视,在整体城市住宅中,一般表现为整体功能性比较差,外部结构造型单调贫乏,内部结构设施单调,缺乏细节设计等。

户型结构仅仅满足于人们当时居住的基本需求,初步实现了“餐寝分离”。

由于住宅户型结构的功能失调,使住房的整体需求被当时社会环境所掩盖,而出现了住房两极化的问题,也造成了盲目建造大户型的现实,使城市住宅户型更加明显地脱离“居住”现实,严重制约了城市经济的健康发展。

建国后北京住宅户型发展史建国后,随着北京城市化进程的加快,住宅户型也发生了一系列的变化和发展。

本文将从不同的角度来探讨北京住宅户型的发展历程。

一、建国初期的住宅户型建国初期,由于经济条件有限,大部分的住宅都是由平房和四合院组成。

平房多为砖木结构,简单朴实,适应了当时人民的住房需求。

四合院则是一种传统的住宅形式,以四合院为中心,四周环绕着房屋,形成一个封闭的空间。

这种住宅户型在当时非常普遍,也很符合中国传统文化的审美观念。

二、高层住宅的兴起随着城市化进程的推进,北京市的人口不断增加,住房需求也呈现出快速增长的趋势。

为了节约土地资源,高层住宅开始兴起。

高层住宅以多层住宅为主,通过垂直建筑的方式,有效利用了有限的土地资源。

这种住宅户型不仅满足了人们的住房需求,也提高了城市的居住密度。

三、小区化住宅的发展随着城市规模的不断扩大,小区化住宅成为一种新的发展趋势。

小区化住宅以多栋建筑组成的小区为单位,提供了完善的公共设施和服务,满足了人们对居住环境的要求。

这种住宅户型不仅提供了良好的居住条件,也增加了社区的凝聚力。

四、现代化住宅的崛起随着科技的进步和经济的发展,现代化住宅开始崭露头角。

现代化住宅以高楼大厦为主,采用钢筋混凝土结构,具有较高的抗震性和安全性。

同时,现代化住宅还配备了现代化的设施和装备,提供了更加舒适和便利的居住环境。

这种住宅户型体现了人们对生活品质的追求和对城市发展的期待。

五、绿色住宅的兴起随着环境保护意识的增强,绿色住宅开始兴起。

绿色住宅以节能环保为理念,通过科学的设计和建筑材料的选择,减少了对资源的消耗和对环境的污染。

同时,绿色住宅还注重提供良好的室内环境和舒适的居住体验。

这种住宅户型体现了人们对可持续发展的追求和对生态环境的关注。

六、多样化住宅的发展随着社会的进步和人们需求的不断变化,住宅户型也呈现出多样化的发展趋势。

如今,除了传统的住宅户型外,还出现了别墅、公寓、复式等多种形式的住宅。

时代发展下住宅户型设计的探讨摘要:随着社会发展,人民生活水平日益提高,以及数字化及网络的普及,人们的生活方式生活习惯有了日新月异的变化,人们对于居住空间的需求慢慢由有房住走向住好房转变。

对于“家”的概念也随之变化,家不仅仅是满足生活居住基本物质需求的房间,更多的展现为对于个性化,空间感,私密性等精神追求层面的载体。

相应的,住宅设计理念也在潜移默化发生着变革。

本文聚焦现代户型设计沿革和发展进行探讨。

关键词:户型设计,个性化,智能化1.上世纪90年代以来我国城市住宅主流户型发展的渐变。

第一阶段,90年代,大多数城镇居民从公厨公卫的单位宿舍,筒子楼走向真正意义的家。

户型以两房一过厅或者两房无厅为主,面积在50平方米左右。

主要特征是拥有了独立卧室,卫生间,厨房,有了晾晒的阳台,对于主流三口之家来说,基本生活功能均能满足。

逐渐的,一些基本家用电器如电视,冰箱,洗衣机走进家庭。

当时很多家庭主卧室兼有客厅,餐厅功能。

电视强化了客厅的需求,冰箱强化了厅厨的需求,洗衣机引出了卫生间的更高需求。

第二阶段,90年代中期到2000年,户型以三室一厅或两室一厅为主,面积60-90平方米,除了厨,卫,卧的基本功能外,作为公共活动空间的厅以独立功能区角色出现,划分了住宅的动静分区。

卧室私密性概念第一次得到体现。

客厅兼有餐厅及起居室,书房的功能,成为家人团聚及待客,日常活动的主要场所。

客厅的多用途综合功能需要致使面积一再增大。

当时,电视机是厅的主角,也是家庭中最重要的必备家电,以至于出现各种对电视屏幕尺寸与房间开间之间的数据匹配的分析,成为影响户型设计的主要家电。

卫生间面积增大并纳入了洗浴和洗衣功能。

第三阶段2000年-2010年,户型以三室两厅一卫及两卫为主,厅和卫生间的功能再次细分,户型也达到了100-150平方米。

客厅也兼做了起居室的功能,满足待客的“要面子”心理,各类日常家庭活动的需要,形成崇尚客厅面积的求“大”的风气,大厅小卧成为当时客户最为喜闻乐见的户型结构。