1-2区域发展阶段

- 格式:ppt

- 大小:2.95 MB

- 文档页数:32

必修3第1章第2节区域发展阶段学案【课标要求】以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

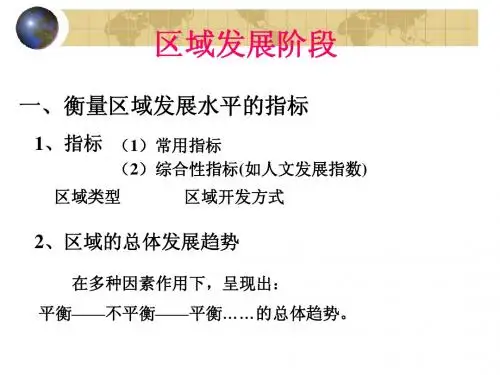

【学习目标】1.知道衡量区域发展水平的三个常用指标即人均国内生产总值、人均国民收入和三次产业产值的比重以及人文发展指数这个综合性指标。

2.知道区域空间发展演化的基本规律。

【学习重点】区域的发展演化规律。

【学习过程】【自主学习】1.衡量区域发展水平的常用指标和综合性指标分别是什么?2.影响区域空间结构演化的因素及其总体发展趋势?3.以传统农业为主体的发展阶段在经济发展水平、区域产业结构、区域空间结构和区域发展状态等方面有什么特征?4.比较工业化阶段和高效益的综合发展阶段在区域产业结构、区域空间结构和区域发展状态等方面有什么不同?【合作探究】1.阅读教材P9“振兴东北老工业基地”材料,回答:(1)东北老工业基地衰落的原因有哪些?(2)振兴东北老工业基地应采取哪些措施?2.读教材P10图1—11“改革开放以来我国区域发展格局”,完成下列问题:(1)我国区域发展格局的发展趋势是什么?(2)区域经济发展的轴线有哪些?形成了哪些经济地带?(3)区域发展中,区域核心是谁?有什么作用?3.阅读教材P12活动3材料,回答:上海市的可持续发展,需要克服哪些限制性因素?【巩固训练】1.衡量区域发展水平,常用的指标有()①人均国内生产总值②人均国民收入③人文发展的指数④三大产业产值比重A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④2.人文发展指数(HDI)通过哪几个指数反映一个区域的总体发展水平()①预期寿命②人均国内生产总值③教育程度④国内生产总值A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③④3.区域空间结构的演化,总体发展趋势为()A.不平衡-平衡-不平衡 B.平衡-不平衡-平衡 C.不平衡-平衡 D.不平衡-平衡4.区域发展的不同阶段,人地关系变化是()A.不协调—协调—不协调 B.不协调—协调 C.协调—不协调—协调 D.协调—不协调5.强调以较少的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展的方式是()A.粗放型的区域开发方式 B.高水平的区域开发方式C.只适合于发达国家的开发方式 D.只适合于发展中国家的开发方式6.下列关于传统农业发展阶段的叙述,正确的是()A.工业以资源型工业和劳动密集型加工制造业为主体 B.区域内部的经济差异比较大C.拥有一批具有雄厚实力的大型中心城市 D.大多数劳动力从事第二产业7.改革开放以来,我国沿海许多乡镇从以农业为主体的发展阶段过渡到工业化阶段,其产业结构的转变模式是()A.从第一产业>第二产业>第三产业转变为第二产业>第三产业>第一产业B.从第一产业>第三产业>第二产业转变为第三产业>第一产业>第二产业C.从第三产业>第二产业>第一产业转变为第二产业>第一产业>第三产业D.从第三产业>第一产业>第二产业转变为第三产业>第一产业>第二产业8.在工业化阶段,各产业变化的特点是()A.第一产业在国内生产总值中的比重继续上升B.第二.三产业在国内生产总值中占到相当大的比重C.第三产业表现出加速发展的趋势D.第三产业的增长速度和产值比重明显地超过第二产业9.产业比重与区域发展的不同阶段搭配正确的是()A.第二产业比重上升,第三产业加速发展,仍以第二产业为主——高效益综合发展阶段B.第三产业增长速度和产值比重明显超过第二产业——工业化阶段C.高技术产业成为推动区域发展的主导力量——高效益综合发展阶段D.第一产业占有较大比重,第二产业比重迅速上升——传统农业为主的阶段10.下列特点属于工业化发展阶段的是()A.区域内部的经济差异比较小,处于低水平的平衡状态 B.区域开放程度逐步提高C.区域内部的发展差异逐渐缩小,趋于高水平的平衡 D.区域开放程度大幅度增强11.下列分别属于资源密集型、劳动密集型、资金密集型、技术密集型工业的是()A.普通服装制造业、水产品加工业、有色冶金工业、电子工业B.木材加工业、高分子合成工业、电力工业、印染工业C.化学工业、机械工业、造船工业、冶金工业D.采矿业、纺织工业、化学工业、飞机制造工业参考答案【合作探究】2.(1)改革开放以来,我国的区域发展呈现出从东部到西部、由沿海到内陆发展的趋势。

区域发展有哪三个阶段?分别有什么特点?区域的发展在高中地理必修3中以阅读的形式给出的,然而在一些资料上出现了相关知识这里整理了一点常考内容。

从时间上,呈阶段式递进;从空间上,有一个由点到线再到面的过程。

区域发展指一般在一定的时空范围内以资源开发、产业组织、结构优化为主要中心的一系列经济社会活动。

1、初期阶段:概念:区域早期发育阶段。

特点:经济的发展主要依赖对资源的开发;区域空间结构比较简单,城镇很少,此外传统农业占较大比重,工业化处于起步阶段,工业化起步时缘于本阶段的剩余劳动力和剩余产品。

人地关系:人类对自然环境的影响比较微弱,人地关系基本协调2、成长阶段概念:区域的中期发展和成熟阶段。

特点:人类开发资源的能力大大提高,并伴有盲目性、掠夺性、破坏性的开采;工业和城市迅速扩张;区域内部产业结构与空间结构变得越来越复杂;环境污染日益严重。

人地关系:人地关系趋于紧张,人地步协调表现的比较明显。

主要问题:资源面临枯竭;发展空间受到制约;环境污染加重,环境受到明显破坏3、转型阶段概念:区域整体发展呈现萎缩阶段。

特点:资源枯竭,环境污染加重,地价上涨,劳动力价格提高等表现:区域原有优势逐渐丧失,经济增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低,导致区域经济整体萎缩,并带来高失业率、人口减少等问题。

由于区域经济结构还未进行调整,污染进一步加剧。

4、再生阶段:特点:通过采取措施,区域产生了新的增长活力。

区域发展措施:寻找新的发展空间,调整区域的产业结构,大力治理污染,改善地区的投资环境。

人地关系:逐渐由紧张走向协调三分法:初级阶段在区域发展初期,地理环境对人类活动的制约因素较少,人类对环境的影响也比较微弱,区域内部人地关系基本协调。

在这个阶段,区域内往往城镇很少,空间结构比较简单。

成长阶段在区域发展的成长阶段,随着经济的发展,资源开发的规模越来越大,城市和工业区迅速向外扩展,区域内部产业结构和空间结构渐趋复杂,呈现由点到面的发展局面,产业又集聚走向扩散。

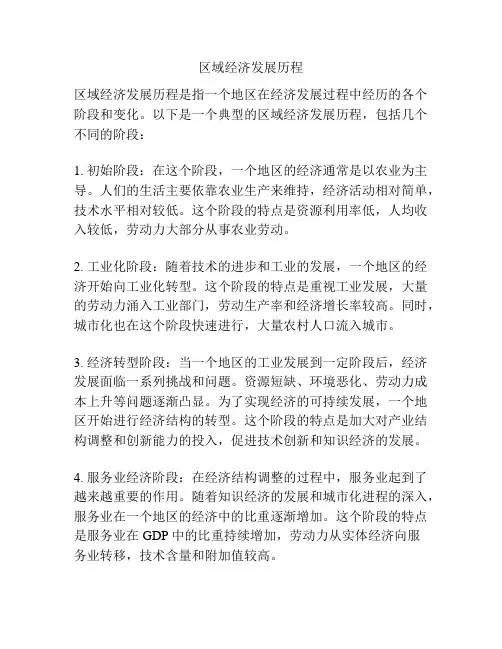

区域经济发展历程区域经济发展历程是指一个地区在经济发展过程中经历的各个阶段和变化。

以下是一个典型的区域经济发展历程,包括几个不同的阶段:1. 初始阶段:在这个阶段,一个地区的经济通常是以农业为主导。

人们的生活主要依靠农业生产来维持,经济活动相对简单,技术水平相对较低。

这个阶段的特点是资源利用率低,人均收入较低,劳动力大部分从事农业劳动。

2. 工业化阶段:随着技术的进步和工业的发展,一个地区的经济开始向工业化转型。

这个阶段的特点是重视工业发展,大量的劳动力涌入工业部门,劳动生产率和经济增长率较高。

同时,城市化也在这个阶段快速进行,大量农村人口流入城市。

3. 经济转型阶段:当一个地区的工业发展到一定阶段后,经济发展面临一系列挑战和问题。

资源短缺、环境恶化、劳动力成本上升等问题逐渐凸显。

为了实现经济的可持续发展,一个地区开始进行经济结构的转型。

这个阶段的特点是加大对产业结构调整和创新能力的投入,促进技术创新和知识经济的发展。

4. 服务业经济阶段:在经济结构调整的过程中,服务业起到了越来越重要的作用。

随着知识经济的发展和城市化进程的深入,服务业在一个地区的经济中的比重逐渐增加。

这个阶段的特点是服务业在GDP中的比重持续增加,劳动力从实体经济向服务业转移,技术含量和附加值较高。

5. 高端产业阶段:当一个地区的经济发展到一定程度后,一些高端产业开始在该地区兴起。

这些高端产业通常是以技术创新和知识密集型为特点,产业链较长,附加值比较高。

这个阶段的特点是技术水平较高,劳动生产率较高,创新能力较强。

以上是一个典型的区域经济发展历程,不同地区的经济发展历程可能有所不同。

区域经济发展是一个复杂的过程,受到政府政策、资源禀赋、区位条件等多种因素的影响。

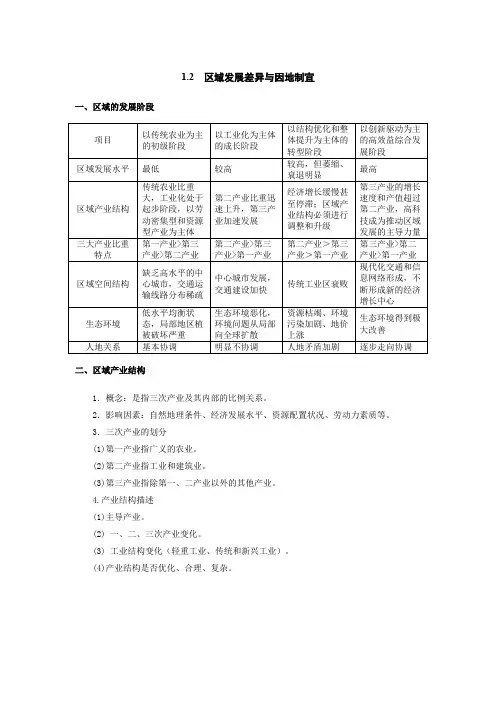

1.2区域发展差异与因地制宜一、区域的发展阶段二、区域产业结构1.概念:是指三次产业及其内部的比例关系。

2.影响因素:自然地理条件、经济发展水平、资源配置状况、劳动力素质等。

3.三次产业的划分(1)第一产业指广义的农业。

(2)第二产业指工业和建筑业。

(3)第三产业指除第一、二产业以外的其他产业。

4.产业结构描述(1)主导产业。

(2) 一、二、三次产业变化。

(3) 工业结构变化(轻重工业、传统和新兴工业)。

(4)产业结构是否优化、合理、复杂。

三、区域空间结构1.概念:是指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。

2.区域空间结构表现农业表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状;城市和工业变现为点状,城市群和工业区表现为岛状。

四、区域发展的差异性1.衡量区域发展水平的主要指标(1)常用指标:地区生产总值、人均国民收入、三次产业构成等。

(2)人文发展指数(综合性指标):预期寿命、教育程度、地区生产总值。

2.区域开发方式粗放型以自然资源的大规模开发和生态环境的大范围破坏为代价,谋求地方经济在短时期内的高速增长精细型注重自然资源的合理开发和深度利用,强调以较少的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展五.坚持因地制宜,促进区域发展补充:南北差异项目北方地区南方地区自然条件差异范围华北平原、黄土高原、东北秦岭—淮河以南地形以平原和高原为主山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布气候温带季风气候亚热带季风气候为主,有小部分属于热带季风气候植被落叶阔叶林及针叶林常绿阔叶林及热带季雨林土壤黄土高原(黄土)、东北平原(黑土)江南丘陵(红壤)、长三角(水稻土)、四川盆地(紫色土)资源煤、石油、铁丰富水能、有色金属(湘)社会经济条件差异耕地类型旱地以水田为主,水稻种植面积广作物小麦、玉米、甜菜、大豆、花生水稻、甘蔗、油菜水果苹果柑桔熟制东北一年一熟;华北两年三熟到一年两熟一年两熟或三熟产业结构产业结构不合理,重工业占比相对较高产业结构较为合理交通铁路、公路交通发达铁路、公路、水运交通发达房屋顶平、封闭、楼间距大顶尖、敞阔、楼间距小补充:长江三角洲和松嫩平原差异。

浙江省普通高中地理学科第一阶段教学指导意见(高一下)第三章区域产业活动一、课程标准内容1.分析农业区位因素,举例说明主要农业地域类型特点及其形成条件。

2.分析工业区位因素,举例说明工业地域的形成条件与发展特点。

3.结合实例说明农业或工业生产活动对地理环境的影响。

4.举例说明生产活动中地域联系的重要性和主要方式。

5.结合实例,分析交通运输方式和布局的变化对聚落空间形态和商业网点布局的影响。

二、教学要求3.1 产业活动的区位条件和地域联系1.课时分配本章建议用8课时完成,课时分配如下:第一节2课时,第二节2课时,第三节2课时,第四节2课时。

第四章人类与地理环境的协调发展一、课程标准内容1.根据有关资料,归纳人类面临的主要环境问题。

2.了解人地关系思想的历史演变。

3.概述可持续发展的基本内涵,举例说明协调人地关系的主要途径。

4.领悟走可持续发展之路是人类的必然选择;认识在可持续发展过程中,个人应具备的态度、责任。

二、教学要求4.1 人类面临的主要环境问题三、本章教学建议1.课时分配本章建议用7课时完成,课时分配如下:第一节21课时,第二节1课时,第三节2课时,第四节2课时。

必修《地理Ⅲ》必修《地理Ⅲ》着重探讨区域地理环境与人类活动的关系、区域可持续发展问题以及地理信息技术的应用问题。

进入高中阶段以后,学生对于区域地理的学习,属于拓展和提高的过程。

在知识与技能目标上,考虑到学生知识视野和探究能力的变化,对于区域的学习不应再局限于区域的描述,而要归纳总结出区域的共性、个性和基本特征,加强对典型区域的认知和分析。

在过程与方法目标上,区域地理的学习,一是在学习层次上的提高,加深对区域的认识;二是对典型区域进行案例分析,诸如某个自然地理区域、工业区域、农业区域等;三是结合学生熟悉的区域,善于提出问题和解决问题。

要在学生的学习过程和生活实际方面多下一些工夫。

在情感态度与价值观目标上,要充分结合学生的知识基础和生活实际,借助于典型区域的分析,培养学生学习地理的兴趣,在学生头脑中逐步建立起区域的概念。

第二节区域发展阶段班级姓名【学习目标】1.知道衡量区域发展水平的三个常用指标即人均国内生产总值、人均国民收入和三次产业产值的比重以及人文发展指数这个综合性指标。

2.知道区域空间发展演化的基本规律。

【重点】区域空间发展演化的基本规律。

【难点】学会分析区域的发展特点。

【知识准备】思考:你认为哪些国家或地区经济比较发达,衡量的标准是。

以下几个国家中属于发达国家的有;属于发展中国家的有;加拿大、美国、印度、中国、日本、埃塞俄比亚、阿富汗、缅甸、英国、德国、泰国【学习内容】一、衡量区域发展水平的指标1.衡量区域发展水平常用指标有哪些?依据这些指标可将区域如何划分?(A级)2.区域空间结构演化的总体发展趋势是什么?(A级)34【活动探究】二、区域发展阶段1.请同学们从经济发展水平、区域产业结构、区域空间结构、区域发展状态等四个方面比较区域知识拓展:区域自身发展一般包括初期阶段、成长阶段、成熟阶段和衰落阶段。

其中以传统农业为主体的发展阶段对应初期阶段;工业化阶段和高效益的综合发展阶段分别对应区域发展的成长阶段和成熟阶段;当区域原有的优势不复存在,人地关系处于严重的不协调时即为衰落阶段。

【达标测试】1.衡量区域发展水平,常用的指标不包括(A级)A.人均国内生产总值 B.人均国民收入 C.三次产业产值比重 D.人文发展指数2.区域空间结构的演化,总体发展趋势是(A级)A.不平衡——平衡——不平衡…… B.平衡——不平衡——平衡……C.不平衡——平衡…… D.平衡——不平衡……下图表示某区域的三个发展阶段。

读图,完成3-4题。

3.由甲至丙,导致城市周边地区农业地域类型发生变化的最主要因素是(B级)A.自然条件 B.市场因素 C.农业技术 D.交通运输4.下列关于该区域从甲到丙地理环境变化的说法,错误的是(C级)A.城区下游河段流量季节变化减少 B.生物多样性减少C.环境污染加剧 D.城区年平均气温升高。

第二章区域发展第一节大都市的辐射功能——以我国上海为例....................................................... - 1 - 第二节产业转型地区的结构优化——以美国休斯敦为例....................................... - 3 - 第三节资源枯竭型地区的可持续发展——以德国鲁尔区为例............................... - 5 - 第四节生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例................................... - 9 -第一节大都市的辐射功能——以我国上海为例一、大都市的集聚与辐射作用1.大都市的概念:规模庞大、人口众多、经济发达、具备强大辐射带动功能的现代化城市区域,是城镇化发展到高级阶段的城市空间组织形式。

2.世界大都市的发展历程(1)中心城市对周边地区的影响:首先是集聚作用,其次是辐射带动作用。

(2)现代大都市的发展历程第一阶段:空间集聚企业、资金、技术、信息、人才在产业基础较好、区位条件优越的地区集聚第二阶段:辐射功能经济发展水平较高的地区与经济发展滞后的地区之间产生的产业、科技、人才、资金等要素的流动,以及思想观念、生产方式、生活习惯等方面的传播1.上海的位置:太平洋西岸,亚洲大陆东缘,我国海岸带与长江的交会处。

2.上海大都市的发展目标:建设成具有全球影响力的科技创新中心和国际经济、金融、贸易、航运中心。

3.上海大都市的辐射功能(1)上海拥有世界级中心城市的必备条件:优越的地理区位、庞大的城市规模、雄厚的综合实力、发达的教育科技、深厚的文化底蕴、便捷的交通运输、广阔的经济腹地等。

(2)上海大都市的辐射功能:产业带动功能、都市核心功能、交通运输枢纽功能、金融服务功能、科技研发创新功能等。

三、上海大都市的辐射带动作用1.“一核五圈四带”城市网络化空间格局的形成(1)联系:现代化的交通运输网络。