第一课,中国航天员的太空第一步.课文上资料

- 格式:ppt

- 大小:3.13 MB

- 文档页数:21

天宫课堂第一课笔记整理一、什么是天宫课堂?天宫课堂是太空授课的通俗说法,是指在太空中进行的教学活动。

这是由中国国家航天局、中国载人航天工程办公室和中国科学技术协会联合主办的一项科普教育活动。

通过天地互动的形式,让同学们可以在教室里收看太空教师讲授太空知识的直播视频,并可以与太空教师进行互动交流。

二、天宫课堂第一课的主要内容1. 太空中的浮力实验在这个实验中,同学们可以看到在太空中,物体在水中的浮力消失,因为太空中没有重力。

通过这个实验,同学们可以更深入地理解重力对物体浮沉的影响。

2. 太空中的陀螺实验在太空中,陀螺的旋转轴会保持固定不变,而在地球上则会受到重力的影响而逐渐改变方向。

通过这个实验,同学们可以了解到太空中和地球上的重力环境对陀螺旋转的影响是不同的。

3. 太空中的泡腾片实验在太空中,泡腾片放入水中后会产生大量的气泡并迅速扩散开来。

这是因为太空中没有重力,水分子无法像在地球上那样紧密结合在一起,因此更容易被泡腾片产生的气体打破。

通过这个实验,同学们可以进一步了解太空中的水分子的行为特征。

4. 宇航员在太空中的生活情况介绍在这个环节中,同学们可以了解到宇航员在太空中的生活和工作情况。

例如,他们是如何在太空中吃饭、睡觉和进行体育锻炼的,以及在太空中进行科研工作的经验和感受等。

这些信息可以让同学们更好地了解宇航员的工作和生活状态。

5. 天地互动环节在这个环节中,同学们可以通过天地互动的形式向宇航员提问。

例如,他们可以问宇航员在太空中看到的地球是什么样子的,以及在太空中进行科研工作的具体内容和方法等。

这些提问可以让同学们更深入地了解宇航员的工作和生活情况,同时也可以激发他们对太空探索的兴趣和热情。

三、天宫课堂第一课的重要意义1. 科普教育意义天宫课堂是一项科普教育活动,旨在通过天地互动的形式向同学们传授太空知识,提高他们对科学技术的兴趣和爱好。

在这个过程中,同学们可以了解到更多的太空知识和技术应用,从而更好地认识和理解宇宙的奥秘。

《飞向太空的航程》相关资料一、“神舟”五号载人飞船诞生内幕(南香红)谁也不知道,中国究竟要造一个什么样的载人飞船。

专家们为自己心中的飞船争论不已时,作为飞船总设计师的戚发轫常常陷入两难境地。

沉思中他的银白的头发会微微颤抖着垂落下来。

前苏联和美国从发射无人飞船到建立长期性空间站,历时30多年,经历从无人飞船到永久性空间站5个发展阶段,其间有成功的喜悦也有惨痛的挫败,中国人该怎样迈出自己的第一步?在中国之前,美国和苏联都把人送上了太空,那么我们的“神舟”飞船是不是可以在先行者的肩头起步,或者与国外进行项目合作?戚发轫说:“没有。

我们曾经很想,但没办成。

我们就决定:自己干。

”点火:上演生死时速“零故障、零缺陷”在地面上可以做到,但只要一上天,有很多事就难以预测了。

“挑战者”号爆炸的烈焰每一个航天人都不敢忘记。

李颐黎是“神舟”应急救生系统的主任,他要考虑的是从发射、上升、运行到返回着陆的救生对策。

飞船发射的瞬间可以说是千钧一发。

设计师们根据世界载人航天历史上的失败教训认定,此时的危险源主要是火箭或飞船推进剂泄漏、着火,火箭发生故障等。

发射前最后5分钟,航天员系好束带,关闭头盔面罩,戴好手套,两手抱膝静坐等待升空。

突然故障检测系统报告出现紧急情况,航天员迅速从座椅处攀上近2米高的舱口,快速打开飞船舱门,以最快速度钻出飞船。

飞船舱门正对着第九层发射塔架,旁边有一个航天员专用防爆电梯,但是没电。

航天员快速跑到撤离滑道口,纵身向几十米深的紧急撤离滑道跳下去……这是逃生演习中的一幕。

紧急撤离滑道是一个钢套管和高弹力阻燃材料救生袋制造的高约50米的细长的尼龙口袋,航天员叉开双腿,用肘部及手使劲撑住袋壁,以便下滑得慢一点。

尼龙口袋里层是张力为钢材10倍的特殊纤维层,只要用力撑,就可以控制下滑速度或者停止,防止溜得太快太远而摔伤。

尼龙滑道是湿的。

这是为了防止磨擦产生静电而浇湿的,航天员从口袋里钻出来,到达发射架下的地下掩蔽室,至此,航天员就安全了。

太空授课第一课内容

太空授课第一课的内容包括航天员在轨工作生活场景展示、太空细胞学研究实验展示、浮力消失实验、泡腾片实验等环节。

航天员在轨工作生活场景展示环节中,航天员翟志刚、王亚平、叶光富生动介绍展示了空间站工作生活场景,包括展示自己的空间站睡眠区、冰箱里的苹果以及特制“企鹅服”等。

太空细胞学研究实验展示环节中,展示了微重力环境下细胞生长发育的特点,包括细胞在微重力环境下增殖、分化等方面的变化。

浮力消失实验环节中,通过实验演示了微重力环境下物体浮力的变化,证明了在微重力环境下浮力几乎消失的物理现象。

泡腾片实验环节中,航天员将泡腾片放入太空水球中,展示了泡腾片在水球中产生的气泡和翻滚现象,以及水球的颜色变化。

这些实验和演示旨在让学生了解太空环境下的科学知识和技术应用,提高学生对航天科技的兴趣和认知。

天宫课堂第一课主要内容

天宫课堂是我国宇航员在太空为全国中小学生授课的一项教育活动。

自从2013年首次开展以来,已经吸引了无数学生的关注。

天宫课堂第一课的主要内容如下:

一、天宫课堂简介

天宫课堂是由我国航天员在空间实验室内进行的科普教育活动。

通过天地互动的方式,航天员向学生们介绍空间实验室的生活环境、空间实验设备以及太空的特殊现象。

二、天宫课堂第一课内容概述

在天宫课堂第一课中,航天员们详细介绍了空间实验室的生活环境,如睡袋、太空食品、卫生间等。

同时,他们还展示了在太空进行的科学实验,如水膜实验、磁力实验、晶体生长实验等。

这些实验均具有很高的教育意义和科普价值。

三、课程亮点与意义

天宫课堂第一课的亮点在于航天员们通过亲身经历,让学生们了解太空生活的真实性。

课程内容丰富,既包括了太空生活的基本常识,也涵盖了科学实验的原理与过程。

这不仅激发了学生们对太空的好奇心,也培养了他们的科学素养。

四、我国航天事业的发展

天宫课堂的顺利进行,展示了我国航天事业取得的丰硕成果。

从载人航天、空间实验室到天宫课堂,我国在太空领域不断取得突破。

这些成就让国人

自豪,也为全球华人树立了榜样。

五、结论

总之,天宫课堂第一课是一次成功的科普教育活动。

它不仅提高了学生们对太空的认识,也激发了他们对科学的热情。

作为我国航天事业的一部分,天宫课堂为培养新一代科学家和提高国民科学素质做出了重要贡献。

天宫课堂第一课主要内容摘要:一、引言二、天宫课堂第一课的背景和意义三、课程的主要内容1.航天员在轨工作生活场景展示2.太空细胞学研究实验展示3.太空转身实验4.浮力消失实验5.水膜张力实验6.泡腾片实验四、课程对我国航天事业的启示五、总结正文:【引言】天宫课堂第一课是我国空间站航天员的首次太空授课,旨在传播航天知识,激发青少年对科学的热爱。

这节课通过现场直播的形式,向全球展示了我国航天员在轨工作生活场景以及一系列太空实验。

【天宫课堂第一课的背景和意义】天宫课堂第一课标志着我国航天事业向前迈进重要一步,它将航天知识带入普通人的生活,让更多人了解航天、关注航天,激发青少年探索科学的热情。

此外,天宫课堂还有助于增强民族自豪感,展示我国航天事业的辉煌成就。

【课程的主要内容】天宫课堂第一课的主要内容包括:1.航天员在轨工作生活场景展示:展示了航天员如何在空间站中进行日常生活和工作,包括吃饭、睡觉、锻炼等。

2.太空细胞学研究实验展示:航天员进行了一系列太空细胞学研究实验,探讨失重环境对细胞生长和分化等过程的影响。

3.太空转身实验:航天员展示了在失重环境下,如何通过旋转身体来模拟地球上的转身动作。

4.浮力消失实验:航天员演示了在失重环境下,浮力如何消失,以及物体在无重力条件下的运动状态。

5.水膜张力实验:航天员展示了在失重环境下,水膜的张力如何发生变化。

6.泡腾片实验:航天员进行了泡腾片在失重环境下的实验,观察其在液体中的溶解过程。

【课程对我国航天事业的启示】天宫课堂第一课的成功举办,展示了我国航天事业的发展潜力。

这些实验不仅有助于航天知识的普及,还为我国航天科研人员提供了宝贵的实验数据。

同时,太空实验的开展也为我国航天事业开辟了新的研究方向,推动我国航天事业不断向前发展。

【总结】天宫课堂第一课是我国航天事业的一个里程碑,通过这次课程,我们看到了我国航天事业取得的巨大成就。

航天知识的普及,有助于激发青少年对科学的热爱,增强民族自豪感。

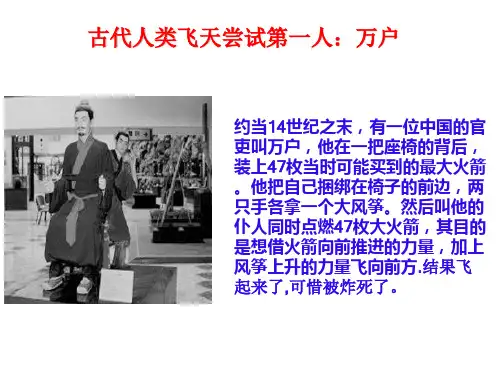

中华民族飞天梦的资料中华民族一直拥有一个编织着梦想与追求的蓝图,这个蓝图就是中国人民对于飞天事业的执着追求,而飞天梦的实现却是一步步实现的。

下面,就让我们来一步步地看看中华民族飞天梦的历程吧。

第一步:探索空间的开始在1956年,一个名叫清华之光的人工卫星成功发射,这标志着中国开始深入探索空间的历程。

接下来的一段时间里,中国的科学家们积极探索各种卫星技术,尝试一步步创造属于自己的航天技术。

第二步:火箭技术的突破很快,中国开始探索各种火箭技术,这包括液体燃料发动机以及各种火箭结构设计和制造方法。

日复一日的尝试,让中国火箭技术取得了日渐显著的进展,在这个过程中,中国已经掌握了自己的技术路线,成功实现了运载人造卫星发射的目标。

第三步:载人航天技术的进化随着科技的进步,中国已经跨越了进入太空的门槛,开始要探索更远的载人航天技术了。

在这个过程中,中国的科学家们开始研究各种载人飞船的技术,积极探索各种安全及适应性措施,包括飞船的设计、建造和发射。

最终,中国试图探索如何在太空中安全地维持常态性生活,并为未来进一步探索太空打下坚实的基础。

第四步:建设太空站在中国成功发射天和号空间实验室后,中国决定展开一项广泛的太空计划,即建设一座属于自己的太空站。

该计划的目标是探索人类在太空生活的各种技术以及在更远的未来有关太空开发的一切可能性。

中华民族的飞天梦也将在这个过程中得到更深入的实现。

中华民族飞天梦的发展可以说是稳步前行,执着追求极致,而在这样的追求中,中国也逐渐成为一个太空强国。

在这一长达数十年的探索路上,中华民族秉承自己的坚定信仰,发挥着自己的智慧和刻苦精神,为人类探索太空做出了不可磨灭的贡献。

虽然距离中华民族飞天梦的最终实现还有很长一段路要走,但可以肯定的是,中华民族将始终秉承自己的执着追求,用智慧和勇气创造更丰富、更美好的未来。

太空第一课语文阅读我以为自己要牺牲了9时整,火箭尾部发出巨大的轰鸣声,数百吨高能燃料开始燃烧,八台发动机同时喷出炽热的火焰,高温高速的气体,几秒钟就把发射台下的上千吨水化为蒸气。

火箭起飞了。

我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。

开始时飞船缓慢地升起,非常平稳,甚至比电梯还要平稳。

我感到压力远不像训练时想象的那么大,心里稍觉释然,全身紧绷的肌肉也渐渐放松下来。

“逃逸塔分离”,“助推器分离”……火箭逐渐加速,我感到压力在不断增强。

因为这种负荷我在训练时承受过,变化幅度甚至比训练时还小些,所以我身体的感受还挺好,觉得没啥问题。

但火箭上升到三四十公里的高度时,火箭和飞船开始急剧抖动,产生共振。

这让我感到非常痛苦。

人体对10赫兹以下的低频振动非常敏感,它会引起人的内脏共振。

而这时不单单是低频振动的问题,而且这个新的振动叠加在一个大约6G的负荷!上。

这种叠加太可怕了,我从来没有进行过这种训练。

意外出现了。

共振以曲线的形式变化着,痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了。

我几乎无法承受,觉得自己快不行了。

当时,我的头脑还非常清醒,以为飞船起飞时就是这样的。

其实,起飞阶段发生共振并非正常现象。

那种共振持续26秒钟后,慢慢减轻。

我从极度难受的状态中解脱出来,一切不适都不见了,感到一种从未有过的轻松和舒服,如释千钧重角,如同一次重生,我甚至觉得这个过程很耐人寻味。

但在痛苦的极点,就在刚才短短一刹那,我真的以为自己要牺牲了。

飞行回来后我详细描述了这种难受的过程。

经过分析研究,工作人员认为,飞船共振主要来自火箭的振动。

随后他们改进技术工艺,解决了这个问题。

在“神舟六号”飞行时,情况有了很大改善,在后来的航天飞行中再也没出现过。

聂海胜"说:“我们乘坐的火箭、飞船都非常舒适,几乎感觉不到振动。

”在空中度过那难以承受的26秒钟时,不仅我感觉特别漫长,地面的工作人员也陷人空前的紧张中。

因为通过大屏幕,飞船传回来的画面是定格的,我整个人一动不动,眼睛也不眨。

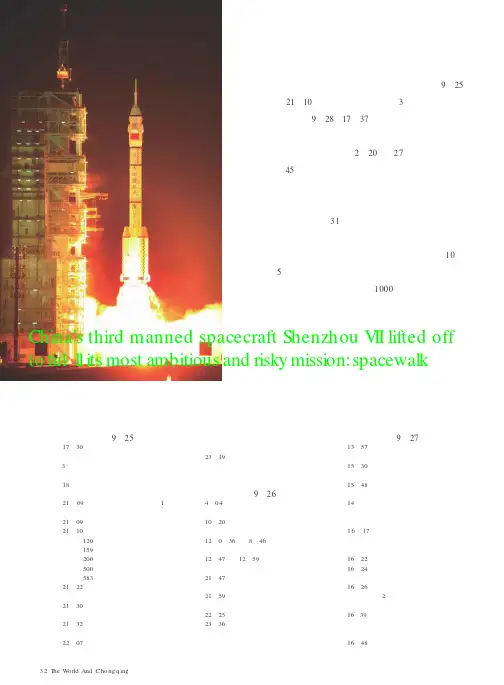

承载着一个古老民族对于太空的渴望,9月25日21时10分,神舟七号飞船载着3名中国航天员飞向太空。

9月28日17时37分,神舟七号飞船安全着陆,航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏健康出舱。

神舟七号飞船共飞行2天20小时27分钟,绕地球飞行45圈。

在这次飞行中,中国航天员首次进行出舱活动,把中国人的足迹留在宇宙空间。

神舟七号飞船飞行到第31圈时,成功释放伴飞小卫星,这是中国首次在航天器上开展微小卫星伴随飞行试验。

中国载人航天工程空间应用系统负责人10月5日公布,神舟七号飞船伴飞小卫星顺利完成前期空间观测任务,共下传1000多幅飞船多角度图像,均清晰完整。

神七飞天日记舱活动空间环境预报:空间环境平静,对飞船的在轨运行是安全的。

23时19分许:在神舟七号飞船飞行第二圈过程中,航天员翟志刚首次从飞船返回舱进入轨道舱开展工作。

第二日9月26日4时04分:神舟七号飞船成功变轨,由椭圆轨道变成近圆轨道。

10时20分许:航天员开始组装测试舱外航天服。

12时0分36秒至8分46秒:远望六号船首次精确测控神七飞船。

12时47分至12时59分:神七飞船成功穿越南大西洋异常区域。

21时47分许:“飞天”和“海鹰”两套舱外航天服均组装完成。

21时59分许:航天员翟志刚与飞控中心试验天地对话。

时5分许,航天员开始穿个人装备。

3时36分许:翟志刚着中国自主研发的“飞天”舱外航天服在太空首次亮相。

第一日9月25日17时30分:航天员出征仪式。

胡锦涛来到航天员公寓问天阁,亲切看望执行飞行任务的3名航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏,并为他们壮行。

18时许:三名航天员抵达发射场。

确认技术状态后,航天员先后进入神七返回舱。

21时09分许:神舟七号发射进入1分钟准备,摆杆全部打开。

21时09分许:火箭点火21时10分:神舟七号飞船升空点火第120秒火箭抛掉逃逸塔点火第159秒火箭一二级分离成功点火第200秒,整流罩分离点火第500秒,二级火箭关机点火第583秒时,飞船与火箭成功分离21时22分许:航天员报告:太阳帆板展开,身体感觉良好。

《太空一日》教学设计及课文讲解《太空一日》教学设计教学目标:1、了解作者,积累相关词语。

2、学习与运用浏览的方式,快速提取文章的主要信息,并在阅读中提出自己的思考与质疑。

3、理解作者的科学精神与探险精神。

教学时间:1课时教学内容与步骤情景激趣:杨利伟是中国进入太空的第一人。

他在2003年10月15日北京时间9时,乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,他和技术专家的创举使得中国成为第三个掌握载人航天技术的国家。

杨利伟也因此成为了全国人民心目中的民族英雄。

课文写他自己在太空一日的亲身经历,既惊险又真切动人。

今天我们学习课文,看看我们能从中获得哪些重要信息,又能感知作者怎样的精神情操呢?探究生趣第一步,浏览课文。

指导学生阅读时,要求用横线划出重要信息,用着重号标出表现作者心理变化的词语,用波浪线标出表现作者科学精神的语句。

一、在阅读的过程中,校正读音,积累语言炽热(chì rè]):①温度极高,极热②感情和情绪热烈。

释然(shì rán):疑虑消除幅度(fú dù):①振动过程中振动的物理量偏离平衡位置的最大值。

②两个可能极限之间的距离或长度。

急剧(jí jù):快而剧烈;急速抖动(dǒu dòng)①用手有力地振动物体。

②颤动。

五脏六腑(wǔ zàng liù fǔ):五脏:心、肝、脾、肺、肾;六腑:胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆。

人体内脏器官的统称。

也比喻事物的内部情况。

耐人寻味(nài rén xún wèi):耐:禁得起;味:意味。

寻味:探索体味。

形容值得让人仔细体会,琢磨。

预定(yù dìng):意为:在事前筹错。

一目了然(yī mù liǎo rán):一眼就看得很清楚。

形容事物、事情原委很清晰,一看就知道是怎么回事。

第一课 什么是太空1. 太空小资料地球大气层以外的宇宙空间 大气层空间以外的整个空间。

物理学家将大气分为 5 层 对流层 海平面至 10 千米 、平流层 (10 40 千米)、中间层(40 80 千米)、热成层(电离层 80 370 千米)和外大气 层 (电离层 370 千米以上 )。

地球上空的大气约有 3 4 在对流层内 97在平流层以下 平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的最高限度。

某些高空火箭可进入中间层。

人造卫星的最低轨道在热成层内 度为地球表面的 1 。

在1.6 万千米高度空气继续存在 甚至在 10 万千米 高度仍有空气粒子。

从严格的科学观点来说 空气空间和外层空间没有明 确的界限 而是逐渐融合的。

联合国和平利用外层空间委员会科学和技术 小组委员会指出 目前还不可能提出确切和持久的科学标准来划分外层空 间和空气空间的界限。

近年来 趋向于以人造卫星离地面的最低高度 (100 110)千米为外层空间的最低界限。

2. 太空的定义太空 ”是由无极元和能量相互作用而构成的、物质的 存在时空概念并 存在于宇宙内部的一个有限的 有着开始和结束的整体事件 是易学中的 太极世界。

太极世界里有能量、有物质、有时空和事件。

太空同样也是佛 教中描述的 “万有 ” 是基督教中描述的 “一切”。

柯易《论宇宙和太空》第二课 太空环境1. 太空站太空站又称为 “空间站”、“轨道站”或“航天站 ” 是可供多名宇航员巡航、 长期工作和居住的载人航天器。

在太空站运行期间 宇航员的替换和物资 设备的补充可以由载人飞船或航天飞机运送 物资设备也可由无人航天器运送。

1971 年前苏联发射了世界上第一个太空站 到1983 年又发射了 “礼炮 ”2—7 号。

1986 年前苏联又发射了更大的太空站 和平”号。

美国 1973 年利用“阿波罗”登月计划的剩余物资发射了 “天空实 验室”太空站。

其空气密 礼炮 ”1号 此后2.太空旅游太空旅游是基于人们遨游太空的理想到太空去旅游给人提供一种前所未有的体验最新奇和最为刺激人的是可以观赏太空旖旎的风光同时还可以享受失重的味道。

《太空一日-杨利伟》作业设计方案第一课时一、教学目标1.了解太空探究的历史背景和重要意义;2.熟识中国航天员杨利伟的成就和贡献;3.激发同砚对太空探究的爱好和热忱;4.培育同砚的创新认识和团队合作精神。

二、教学内容1.太空探究的历史与意义;2.中国航天员杨利伟的生平宁成就;3.太空飞行的过程和挑战;4.太空科学试验和应用。

三、教学方法1.讲授结合谈论:通过讲解太空探究的历史和意义,引导同砚沉思太空探究对人类的影响;2.案例分析:以中国航天员杨利伟为案例,分析其在太空飞行中所面临的挑战和冲破;3.实践操作:设计太空科学试验,让同砚亲身体验太空环境下的科学探究。

四、教学过程第一课:太空探究的历史与意义1.导入:通过视频介绍太空探究的历史和意义,引发同砚的爱好;2.讲解:讲解太空探究的重要里程碑和对人类社会的影响;3.谈论:分组谈论太空探究对人类的意义,并展示谈论结果。

第二课:中国航天员杨利伟的生平宁成就1.导入:通过图片展示杨利伟的生平成就,引发同砚对其的好奇和尊敬;2.讲解:讲解杨利伟的太空飞行经历和科研效果;3.小组谈论:分组谈论杨利伟的成就对中国航天事业的影响。

第三课:太空飞行的过程和挑战1.导入:通过模拟太空飞行的视频,让同砚了解太空飞行的过程和挑战;2.案例分析:分析杨利伟在太空飞行中的挑战和冲破;3.小组谈论:同砚分组谈论如何应对太空飞行中可能遇到的挑战。

第四课:太空科学试验和应用1.导入:通过试验视频介绍太空科学试验的重要性和应用价值;2.实践操作:设计太空科学试验,让同砚亲自动手进行试验操作;3.总结:同砚展示试验结果,并总结太空科学试验的重要性和应用前景。

五、教学评判1.教室表现:依据同砚的教室表现和参与状况进行评判;2.作业考核:安置相关作业,检测同砚对所学知识的精通水平;3.实践评判:对同砚进行太空科学试验的评判,选拔出优秀试验效果。

六、教学反思1.总结教学过程中的亮点和不足,为今后的教学改进提供参考;2.收集同砚的反馈意见,了解他们对本课程的评判和建议;3.不息进修和提升教学水平,为同砚提供更优质的教育资源。

杨利伟太空一日课文杨利伟,中国的首位宇航员,于2003年10月15日成功进入太空,开启了他在太空中度过的一天。

这是中国航天事业的重要里程碑,也是中国人民的骄傲和自豪。

在这一天,杨利伟经历了许多令人难忘的事情,让我们一起走进他的太空之旅。

杨利伟进入太空后的第一件事是适应失重环境。

在地球上,我们习惯了地心引力的作用,而在太空中,失重的感觉让人有些不适应。

杨利伟通过进行一系列的训练和适应活动,很快就适应了失重环境,并能够在太空站内自由移动。

在太空站内,杨利伟的主要任务是进行科学实验。

他利用太空站提供的设备和实验室条件,开展了多项实验项目。

其中包括物理、化学、生物等多个领域的实验,旨在探索太空环境对各种物质和生物的影响,以及开展太空科学研究。

在进行实验的同时,杨利伟还需要进行日常生活的照料。

在太空中,生活条件相对艰苦,需要做好各种准备和安排。

杨利伟需要定期食用太空食品,保持身体健康。

他还需要进行运动锻炼,以防止肌肉萎缩和骨质流失。

此外,他还需要保持良好的卫生习惯,保持太空站的整洁和卫生。

除了实验和日常生活,杨利伟还需要进行一些任务和工作。

作为宇航员,他需要参与太空站的维护和运行。

这包括检查和修理设备,保障太空站的正常运转。

他还需要与地面指挥中心进行沟通,报告实验结果和太空站的情况。

这些任务需要他具备良好的技术和沟通能力。

在太空中度过一天并不容易,尤其是对于第一次进行太空任务的宇航员而言。

杨利伟在太空中经历了许多挑战和困难,但他坚持以乐观的态度面对,充分发挥自己的专业知识和技能。

他的勇敢和决心为中国航天事业树立了榜样。

杨利伟顺利完成了他在太空中度过的一天,返回地球。

这一天成为了中国航天事业的重要里程碑,也为中国人民带来了无限的骄傲和自豪。

杨利伟的太空之旅不仅展示了中国在航天领域的实力,也为人类探索宇宙的梦想作出了贡献。

杨利伟太空一日,是中国航天事业的壮举,也是人类航天史上的重要时刻。

通过他的太空之旅,我们可以深入了解宇航员在太空中的生活和工作,以及他们所做的科学实验和任务。

我国航天历程作文素材《我国航天历程中的那些事素材一《东方红一号:奏响太空的“东方红”》说起我国航天之路的开端,那就不得不提到东方红一号。

那时候啊,新中国搞航天可不容易。

要技术没多少特别成熟的技术,要经验没多少经验。

就好像一个新手要去参加一场世界级的超级大挑战。

我在查阅资料的时候,看到一些当时科研工作者的故事,有个老工程师,戴着厚厚的眼镜,那眼镜片就像酒瓶底似的。

他整天在那个简陋的实验室里,拿着计算尺,在那纸上演算着各种复杂的公式。

据说为了让东方红一号成功上天并且播放出《东方红》的音乐,光是这个音乐播放装置就经过了无数次的测试。

他们得保证它在太空那种恶劣的环境里还能正常工作。

这些科研人员啊,有时候因为一个小问题就争得面红耳赤,像一群小孩争糖果似的。

那股认真劲儿,现在想想都让人佩服。

最终,1970年,东方红一号成功上天,中国成了世界上第五个能独立发射人造卫星的国家,当卫星里传出那清晰的《东方红》乐曲声时,那感觉,就像是新中国在太空中奏响了自己的最强音。

素材二《神舟五号:中国人的太空第一步》神舟五号可是意义非凡啊。

这可是我们中国人真正意义上进入太空的第一步。

当时选航天员的时候那可严苛了。

据说那些候选人得经过各种各样奇奇怪怪又超级严格的测试。

我从一位航天爱好者那听到的趣闻,有个测试是要测试航天员在旋转的大圆盘里的状态。

那大圆盘转起来的时候,里面的人头晕目眩得不行。

但是这些候选航天员却毫不退缩。

杨利伟叔叔那可算得上是英雄中的英雄了。

他进入神舟五号的时候,肯定也是紧张又激动的吧。

坐进那小小的飞船舱室后,火箭点火,“轰”的一声,那火箭就蹿了出去。

杨利伟在太空里体验着失重的感觉,一个人在太空中做着各种记录和研究。

而地面的控制中心,一群人紧紧盯着各种仪器屏幕,就盼着杨利伟平安归来。

当神舟五号成功返回地球,舱门打开,杨利伟从里面出来的那一刻,所有人心里的大石头才算落了地,中国人终于可以骄傲地说,咱也去过太空了。

素材三《嫦娥奔月的现代版:嫦娥工程》咱们这个嫦娥工程那可像一场超级精彩的科幻电影,但又真实地发生在我们身边。