中国历代服饰演变

- 格式:ppt

- 大小:24.49 MB

- 文档页数:40

简述中国服装史上的五次服饰变革

中国服装史上有五次重大的服饰变革,分别是:

1. 胡服骑射:发生在战国时期,赵国赵武灵王推出的一项政策。

为了加强军事训练和战争需要,赵武灵王下令将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原,以紧窄利落的装扮替代了中原人宽衣大带的着装。

2. 开放唐装:发生在唐朝时期,是当时中国文化的高峰之一。

唐装的特点是宽大、舒适、流畅,以刺绣和花鸟图案为主要装饰。

3. 华贵清装:发生在清朝时期,是中国传统服装的顶峰之一。

清装的特点是华丽、精致、严谨,以龙凤和珠宝为主要装饰。

4. 西服东进:发生在民国时期,是中国传统服装和西方服装的一次融合。

西服的特点是贴身、简约、实用,以纽扣和领带为主要装饰。

5. 现代时装:发生在现代社会,是中国传统服装和现代时尚的一次融合。

现代时装的特点是创新、个性化、多样化,以设计师的创意和面料为主要装饰。

这五次服饰变革体现了中国传统文化和西方文化的交流和融合,也反映了不同历史时期的社会背景和文化特点。

中国服装演变历史原始社会服饰起源原始人的衣服材料:兽皮装饰:兽齿、鱼骨、石珠、海贝旧石器时代采用兽皮、植物等天然材料,发明了原始的缝纫工具——骨针新石器时代创造了纺纱织布的工具,利用植物纤维编织成衣料,为制作成型的服装创造了条件先时期先时期我国古代服饰制度的建立时期,也对后代有深远影响。

华夏族服饰的特点是上衣下裳。

下身穿的裳实际是裙,而不是裤。

右衽窄袖周代始创深衣制上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍,称深衣制袍服。

根据衣襟的曲直,有曲裾袍喝直裾袍之分。

通常作为礼服穿着。

春秋战国春秋战国时期中国印花技术发明于战国。

战国楚简上出现了“绮”字。

尔后各朝都有织造,规格和花样愈益丰富。

锦绮,向被视作高级织品,不少朝代对服用对象作了限制。

春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。

战国曲裾深衣直裾单衣出现上衣下裳缝制在一起的袍(深衣:1后领下凹,前为三角交领。

2两袖平直宽袖口短袖筒。

3长垂袖,袖摆宽大。

)纹样以:菱形,方棋纹,几何,草龙草凤纹为主,礼服用色以:青,赤,黄,白,黑为正色(象征高贵)。

平民服装以浅色系为间色。

以玄(黑)色为主正色,并制做了冕(政物礼服)。

晋南北朝晋南北朝时期的妇女的衫裙晋时期的妇女服装,都以宽博为主,其特点为:对襟,束腰,衣袖宽大,并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰,下着条纹间色裙,腰间用一块帛带系扎。

当时妇女的下裳,除间色裙外,还有其它裙式。

本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女(北朝俑)晋南北盛行蜡染印花绵布。

帔始于晋朝,形似围巾,披在颈肩部,交于领前自然垂下裤褶北方各民族多游牧民族,善骑射,常年涉水草,故以衣裤为主,即上身着褶,下身着裤。

史称“裤褶服”。

其服式如汉族长袄,对襟或左衽,腰间系革带,也被汉族军队所用,在裤管处膝盖下紧紧系扎,史称“缚裤”,方便利落。

男女皆服,可作日常服用。

隋唐时期出现了衮冕(短于深衣式的冕)。

黄色成为皇家专用色。

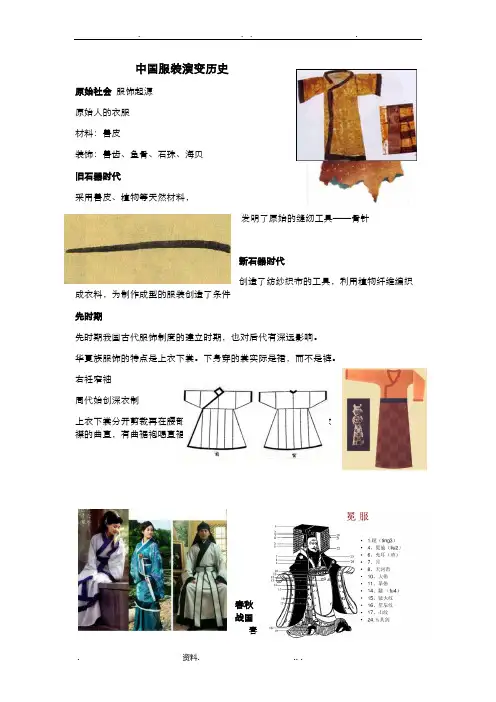

中国古代服饰(图片收藏)一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色。

以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。

商周时期的染织方法往往染绘并用,尤其是红、黄等正色,常在织物织好之后,再用画笔添绘。

窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。

2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制,只是略有变化。

衣服的样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式,领子通用矩领。

这个时期还没有扭扣,一般在腰间系带,有的在带上挂玉制饰物。

当时的腰带主要有两种:一种以丝织物制成,叫“大带”或“绅带”;另一种以皮革制成,叫“革带”。

矩领窄袖长衣展示图。

窄袖织纹衣穿戴展示图。

3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物,有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。

锦袍前身、后身及两袖各为一片,每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。

右衽、交领、直裾。

衣身、袖子及下摆等部位均平直。

领、袖、襟、裾均有一道缘边,袖端缘边较为奇特,通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。

曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。

“衽”就是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”就是形容衣襟的样式。

它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。

图为战国妇女的曲裾深衣。

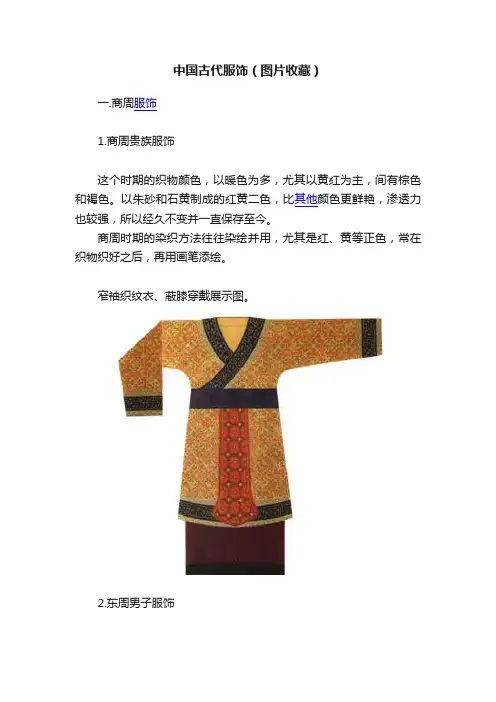

二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠,是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。

冕冠的颜色,以黑为主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

从古至今,服装的变化服装是社会政治气候、经济基础的晴雨表。

随着社会的进步,经济、政治的发展,人们的衣服也发生着巨大的变化,我们的衣服从古代到现代已经发生了翻天覆地的变化,下面我就具体介绍一下我们的服装从古至今的变化1、秦汉时代在中国服色是一个重要阶段,也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中,秦朝国祚甚短,因此除了秦始皇规定服色外,一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。

也就是说,经济方面的影响并不是很大,政治、文化的发展影响很深,五行、战国时期的文化,影响了秦汉时期的服饰、着装。

男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上,又规定,三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。

由于他减去礼学,对于嫔妃的服色,是以迎合他个人喜好为主。

不过基本上仍受五行思想支配。

2、三国两晋南北朝时期有两种形式:一为汉族服式,承袭秦汉遗制;一为少数民族服饰,袭北方习俗。

汉族男子的服饰,主要有衫。

衫和袍在样式上有明显的区别,照汉代习俗,凡称为袍的,袖端应当收敛,并装有祛口。

而衫子却不需施祛,袖口宽敞。

衫由于不受衣祛等部约束,魏晋服装日趋宽博,成为风俗,并一直影响到南北朝服饰,上自王公名士,下及黎庶百姓,都以宽衫大袖,褒衣博带为尚。

从传世绘画作品及出土的人物图像中,都可以看出这种情况。

除衫子以外,男子服装还有袍襦,下裳多穿裤裙。

可以说,三国两晋南北朝时期的服装也是受到了经济、政治、文化的影响,经济方面,中国开始与西北、北方的联系日渐频繁,经济贸易联系日渐密切,政治方面、文化方面,同时也受到了影响,中国与少数民族的联系,使得在保留传统的服饰的条件下,又借鉴了少数民族的服饰,使得中国的衣服种类开始多样化3、唐朝时期唐代是中国封建社会的鼎盛时期,尤其是贞观、开元年间,政治气候宽松,人们安居乐业。

唐朝的京师长安,是当时政治、经济、文化的中心,同时也是东西文化交流的中心。

在古城西安,雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。

中国服饰发展简史中国服饰历史可以追溯到古代的龙袍、凤冠,但从现代的角度来看,我们将中国服饰的发展简史分为以下几个阶段。

第一阶段:琉璃时代(1949年-1976年)1949年,中华人民共和国成立,这标志着中国服饰发展进入了一个新时代。

在这个时期,中国重视下层人民群众的生产和生活问题,因此,目标实现与制造更为实用的服装,采用更为简单的材料和颜色。

衣服通常是以蓝色或绿色为主调,宽松休闲,体现了共产主义的平等和人民的实用精神。

在文化大革命期间,服饰设计被奉为非资产阶级化的符号之一,人民被教导着遵循一种简朴、无私、毫不奢侈的生活方式,许多服饰创意已被清除、砍掉、固定化而消失。

1978年,中国实行改革开放政策,这使得中国服装设计开始出现多元化和更多的国际化元素。

此期间,中国市场传入大量的国际品牌,同时也推动了本土创意和品牌的发展,华夏服饰、娇欣、姬月、和安逸尚等品牌逐渐崭露头角。

这个阶段同样也是中国服饰开始寻求文化与时尚结合的期间。

通过寻找服饰中的自我表达,出现一种以自然图案来表现中国文化的设计元素,如菊花、牡丹等。

在中国服饰创意设计领域,王陶峰、刘涛、万伟明等人崭露头角,他们通过本土文化元素的吸收和转化,推动了中国传统文化复兴和时尚之间的结合。

第三阶段:21世纪初至今(2000年至今)随着中国经济发展,越来越多的中国人开始更加重视服饰的品质和设计。

此外,中国的时尚产业也在迅速发展,国际知名品牌如H&M和Zara等流行衣物品牌已经在中国开设了许多品牌店。

这个时期,中国年轻一代的设计师已经开始使用全球的流行元素,如多层次,面料创新,以及对传统工艺的创新。

中国服装的文化熔合表明,中国服装正在寻求一种具有历史意义的全球位置,并在全球服饰市场中得到越来越多的认可。

总的来说,中国服饰发展历程丰富多彩,从经济时期到现在,中国人的生活方式,需求和观念都发生了很大的变化,同时这些变化也反映在了中国服饰的发展之中。

中国传统服饰的风格与演变中国传统服饰是中华民族五千年文明史的载体,它既体现了古代人们的审美观念,又反映了社会制度、风俗习惯和宗教信仰。

从先秦时期的冠服制度,到汉唐的盛世衣冠,再到宋元的服饰变革,以及明清的华丽装饰,中国传统服饰经历了丰富的演变过程。

一、先秦时期先秦时期,我国服饰主要以冠帽和衣裳为基本款式。

冠帽有冠、冕、巾等种类,衣裳分为上衣和下裳,上衣有衣、襦、衫等款式,下裳有裙、裤等款式。

这一时期的服饰主要以深衣、裳衣为主,颜色以黑、白、红、蓝、黄为主。

二、汉唐时期汉唐时期,我国服饰发展达到了一个高峰。

汉代的服饰以儒家思想为基础,强调服饰的等级制度和礼仪规范。

唐代服饰则受到了波斯、突厥等民族的影响,风格多样,色彩丰富。

这一时期的特色服饰有:汉代的宽袖大襟衣、云肩、曳撒裙,唐代的胡服、立领衫、马面裙等。

三、宋元时期宋元时期,我国服饰逐渐由宽松向紧致转变,注重服饰的实用性。

宋代服饰以淡雅、简洁、朴素为特点,流行对襟衫、直身裙等款式。

元代服饰受到了蒙古族服饰的影响,出现了许多具有民族特色的服饰,如旗袍、马褂等。

四、明清时期明清时期,我国服饰讲究华丽、装饰丰富。

明代服饰以儒家思想为核心,强调服饰的等级制度和礼仪规范。

清代服饰则受到了满族服饰的影响,特点为宽松、华丽、装饰繁复。

这一时期的特色服饰有:明代的立领衫、马面裙,清代的旗袍、花盆底鞋等。

近现代,随着西方文化的传入,我国传统服饰受到了一定程度的冲击,但依然保留了传统服饰的特点。

民国时期的服饰以西装、中山装、旗袍等为时尚,现代的服饰则更加多样,既有传统服饰的元素,也有西方服饰的影响。

中国传统服饰的风格与演变是一个漫长的过程,它体现了我国各个历史时期的审美观念和社会风貌。

从先秦的冠服制度,到汉唐的盛世衣冠,再到宋元的服饰变革,以及明清的华丽装饰,每个时期的服饰都有其独特的特点和魅力。

近现代,我国传统服饰在西方文化的影响下,逐渐形成了具有时代特色的服饰风格。

中国各朝代男女服饰文化解析(配图)中国各朝代男女服饰文化解析(配图)看到好多小说(尤其是穿越小说)里写到古代服饰的时候,总是以古装来统称,其实中国不同朝代时的服饰发展变化是很大的,从服饰上是基本可以看出年代的。

搜集过一些相关资料,放在这里和大家共同学习一下吧一、夏商西周商朝服饰大抵分为三种1、奴隶的简单遮身衣物.通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.2、平民或小奴隶主.他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.3、王室贵族.衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.二、春秋战国时期春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.1、深衣贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.三、秦汉时期汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.四、魏晋南北朝时期三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.五、隋唐服饰(581~907)隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象。

中国汉族传统服饰的演变一、原始时期的服饰中国汉族传统服饰的演变可以追溯到原始社会时期。

在那个时候,人们的服饰主要是兽皮制成的。

由于当时的生活环境比较恶劣,人们更注重保暖和保护身体。

二、古代的服饰随着社会的发展,中国汉族传统服饰逐渐从原始的兽皮服饰转变为以丝绸为主要材质的服饰。

这一时期的服饰设计更加注重美观和体现身份地位。

三、唐朝的服饰唐朝是中国服饰发展的黄金时期。

在唐朝,汉族传统服饰的款式和样式得到了极大的丰富和发展。

男性的主要服饰是长衫和长袍,女性则穿着长裙和裳。

唐朝时期,服饰的颜色也开始多样化,不再局限于黑白两色。

四、宋朝的服饰宋朝是中国服饰发展的又一个重要时期。

在宋朝,汉族传统服饰的款式相对于唐朝来说更加庄重和朴实。

男性主要穿着长袍和长衫,女性则穿着长裙和褙子。

此时期的服饰注重线条的简洁和整齐,颜色以素雅为主。

五、明清时期的服饰明清时期是中国汉族传统服饰的最后一个发展时期。

在这一时期,汉族传统服饰的款式和样式发生了较大的变化。

男性的服饰逐渐简化,主要以长袍为主,女性则穿着旗袍和长裙。

明清时期的服饰注重细节和装饰,服饰上的花纹和图案更加繁复和精美。

六、现代时期的服饰随着现代社会的发展,中国汉族传统服饰逐渐淡出了人们的日常生活。

现在,人们更多地穿着西式服装。

但是,在一些特殊的场合,如婚礼和传统节日,人们还是会选择汉族传统服饰,以表达对传统文化的尊重和热爱。

总结:中国汉族传统服饰的演变是一个历史长河中不可忽视的部分。

从原始时期的兽皮服饰到现代的西式服装,汉族传统服饰经历了漫长的发展过程。

每个时期的服饰都反映了当时社会的风貌和审美观念。

尽管现代社会更加注重实用性和便利性,但是传统服饰仍然是中华民族文化的重要组成部分,它承载着人们对历史的记忆和对传统文化的传承。

中国传统服饰的演变与流行趋势中国传统服饰是中国历史文化的重要组成部分,经历了漫长的历史洗礼,不断演变和发展。

本文将从古代到现代,探讨中国传统服饰的演变与流行趋势。

一. 古代中国传统服饰的演变古代中国的服饰多样丰富,主要分为男服和女服两大类。

在古代社会,服饰往往具有社会地位和身份的象征,不同阶层和族群的人拥有不同的服饰。

1. 男服的演变古代男子的主要服饰是衫、袍和裳。

最早的男子服装是衣裳,有明装和曳装之分。

随着时代的推移,男子开始穿着袍和衫。

袍在汉代盛行,而衫则在唐宋时期开始流行。

至明清时期,官员常常穿着长袍和马褂。

2. 女服的演变古代女子的服饰主要有衫、襦、裙和袄等。

最早的女子服装是衣裙,后来演变成衫襦裙袄的形式。

唐宋时期,女子开始穿着跨襦、尺襦和抹胸等款式。

明清时期,女性的服饰趋于多样化,出现了襦裙、旗袍等具有代表性的服饰。

二. 现代中国传统服饰的演变随着现代化的进程,中国传统服饰在设计、款式和材质上发生了许多变化。

传统服饰逐渐与时尚潮流相结合,产生了一系列新的演变和流行趋势。

1. 设计创新现代中国传统服饰在设计上不断进行创新和改革。

设计师鼓励将传统元素与现代元素相结合,注重舒适度和时尚感。

例如,将传统的刺绣工艺应用到现代的服装上,使服饰更加有活力和时尚感。

2. 材质的变化现代传统服饰在选择材质方面更加多样化。

传统的丝绸、棉麻等材质仍然受到青睐,同时添加了新材料如化纤和人造纤维等。

这使得传统服饰更加耐穿、易打理,并提高了舒适度。

3. 流行趋势现代中国传统服饰的流行趋势多样。

一方面,一些传统服饰在特定场合仍然受到人们的喜爱,如婚礼、节日等。

另一方面,对传统元素的重新解读和改造使得一些传统服饰可以更好地适应现代都市生活的需求。

例如,旗袍、长袍等传统服饰在时尚界有着广泛的传承和延续。

三. 中国传统服饰的未来发展中国传统服饰在当今社会依然有着重要的地位,其未来发展可能呈现以下趋势:1. 传统与现代的结合中国传统服饰将会更多地与现代元素进行融合,以适应现代人的审美需求。

中国古代服装的演变中国古代服装的演变源远流长,随着历史的变迁,服装风格也发生了诸多变化。

古代中国服装的演变不仅仅是一种流行趋势,更是与社会文化、民族风俗、政治制度有着密切的关系。

下面我们将从不同历史时期的服装变化入手,简要介绍中国古代服装的演变历程。

殷商时期是中国古代服装的起源时期,当时的服装主要以麻布和皮革制成。

男子维持着束发、系带等原始的服饰和发式,而女子则主要是以束腰布褶裙为主,多为白色。

至商代中晚期,服装开始出现了向贵族等级进化的趋势,服饰的装饰性大大增强,出现了青铜器的副牌扣、如佩钩、彭瓣、饰钩等的鎏金富丽的服饰。

这一时期的服饰已经逐渐呈现出了中国古代服饰的基本特点,即奢华瑰丽的风格。

周朝是中国古代服饰的一次革命,周朝的服饰制度首创长袍制简装的制服制度。

周朝的服饰有了一些比较明显的特色:“夫与妇、男与女、君与臣、亲与疏,皆服其常”,这是周朝服饰制度中的一条基本原则,即各级社会成员都要服从封建礼教规定的服饰制度。

周朝服饰以彩色,尤其是紫色为上。

周服直衣长衫是中国古代的典型服饰,而且长衫的衣摆上也开始出现有边的颠饰,并且不同的品级要求不同的颜色。

周朝的服饰另一个明显的特色是开始兴起了徽章和衣饰间的搭配,这也是服饰内耐部分区别等级和封建地位的一种方式。

周朝的服饰除了长衫外,除了“舄”之外别无他物,这也是中国古代服饰发展的一个特点。

春秋战国时期是中国古代服饰的一个新阶段,这一时期服饰在审美和材料上有了新的提高。

春秋时期男子着装上相对简单,以袍、裳为主要服饰,而春秋阶段的女子服饰则开始展现出娇艳的特色。

春秋战国时期的女子服饰,开始出现了各色织物和印花织物的运用。

由19世纪考古学家所发现的一件早春秋的半纺织肩罩可以看出,春秋时期女子服装的面料已经开始出现了丝、小米粒棉、麻纺布织物。

而春秋时期的男子长衫革履的穿着,充分反映出了春秋时期社会的分封形式的土地制度。

春秋时期的男女纺织技术的发展和面料的改良,使得春秋时期的服饰呈现出了比较艳丽的风采。

中国传统服饰的演变过程及规律

中国传统服饰的演变过程及规律主要可以分为以下几个阶段:

1. 古代服饰阶段

古代服饰主要是由古代人们在生产和生活中形成的,如龟壳、兽皮、草纺、麻布等一些基本材料,这些材料最初被简单的缝制在身上作为服饰,后来随着生产技术的进步,更多的材料逐渐加入到服饰中,服饰也逐渐变得丰富多彩。

2. 唐宋时期阶段

唐宋时期的服饰逐渐演变成了讲究柔美和典雅的风格,由于唐代时期的文化繁荣,服饰设计也逐渐演变成了充满情感的艺术表现形式。

3. 明清时期阶段

明清时期是中国传统服饰的鼎盛时期,服饰充满了华美和繁复的装饰,这也成为了中国传统文化中的经典时期。

在这个时期,服饰的款式和风格以及材质都经过了不断地变化和改进。

综上所述,中国传统服饰的演变过程是比较长的,其中包含着不同历史时期的文化特点和表现方式,从而使得中国传统服饰的风格和款式也在不断地演进和发展。

总的来说,中国传统服饰的演变规律主要是随着社会、经济、文化等因素而发展和变化的。