胃息肉布晓敏病历分析

- 格式:docx

- 大小:20.46 KB

- 文档页数:4

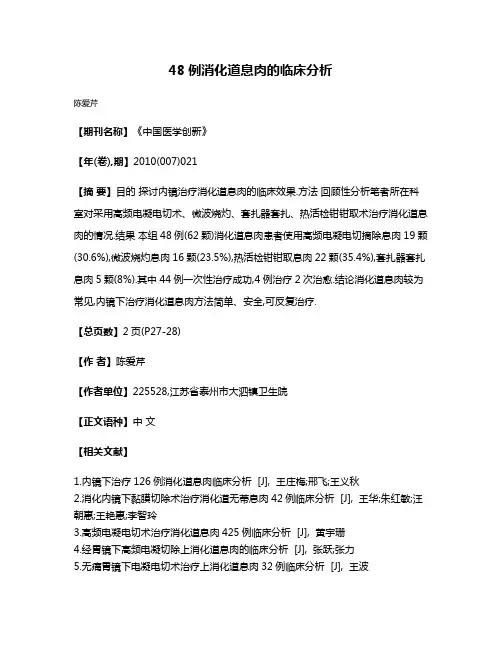

48例消化道息肉的临床分析

陈爱芹

【期刊名称】《中国医学创新》

【年(卷),期】2010(007)021

【摘要】目的探讨内镜治疗消化道息肉的临床效果.方法回顾性分析笔者所在科室对采用高频电凝电切术、微波烧灼、套扎器套扎、热活检钳钳取术治疗消化道息肉的情况.结果本组48例(62颗)消化道息肉患者使用高频电凝电切摘除息肉19颗(30.6%),微波烧灼息肉16颗(23.5%),热活检钳钳取息肉22颗(35.4%),套扎器套扎息肉5颗(8%).其中44例一次性治疗成功,4例治疗2次治愈.结论消化道息肉较为常见,内镜下治疗消化道息肉方法简单、安全,可反复治疗.

【总页数】2页(P27-28)

【作者】陈爱芹

【作者单位】225528,江苏省泰州市大泗镇卫生院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.内镜下治疗126例消化道息肉临床分析 [J], 王庄梅;邢飞;王义秋

2.消化内镜下黏膜切除术治疗消化道无蒂息肉42例临床分析 [J], 王华;朱红敏;汪朝惠;王艳惠;李智玲

3.高频电凝电切术治疗消化道息肉425例临床分析 [J], 黄宇珊

4.经胃镜下高频电凝切除上消化道息肉的临床分析 [J], 张跃;张力

5.无痛胃镜下电凝电切术治疗上消化道息肉32例临床分析 [J], 王波

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

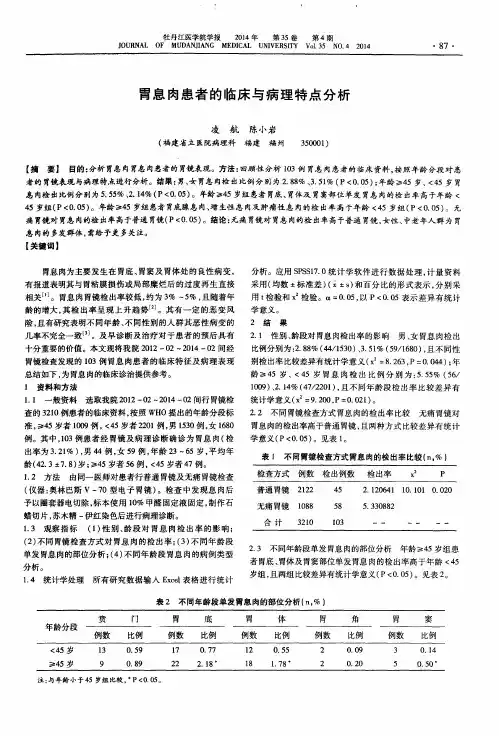

60例胃息肉临床特点分析【摘要】目的:探讨胃息肉的临床特点。

方法:抽取确诊为胃息肉的60例病例,患者均于2021.05~2022.05期间就诊。

回顾性分析所有患者全部的临床资料,包括患者年龄、性别、发病部位、息肉大小及类型、Hp感染、治疗情况等,总结其临床特点。

结果:经统计本组60例患者中女性44例,占73.33%;年龄分布以50~70岁居多,占比60.0%;发病部位以胃底、胃体、胃窦为主,占比为80.0%;32例息肉直径<0.5cm,占比53.33%;病理类型中炎性息肉为42例,占比70.0%;60例中Hp感染33例,占比55.0%,萎缩性胃炎6例,占比10.0%;经内镜下治疗多数胃息肉患者未发生任何并发症。

结论:临床上胃息肉多发于中老年、女性群体,多发于胃底、胃体部,且病理类型以炎性为主,患者多存在Hp感染,说明胃息肉发生可能与Hp感染存在关系,所以还需深入研究患者具体发病机制。

【关键词】胃息肉;发病部位;息肉类型;临床特点通常在消化内镜检查时胃息肉可被及时发现,绝大部分患者未表现出任何症状,而发生症状时主要涉及不适、腹胀、上腹隐痛等,部分伴有呕吐、恶心等表现,病情较重时可伴发不全梗阻、上消化道出血,从而对患者的身心健康造成严重威胁[1-2]。

作为一种良性胃黏膜病变,胃息肉发生后病变呈隆起性,且可能发生恶变,胃息肉的不同病理类型、不同部位及不同发病人群恶变率存在一定差异,所以需对其临床特点进行深入研究,以期为临床诊疗和预后改善提供可靠依据[3]。

本文抽取确诊为胃息肉的60例病例,患者均于2021.05~2022.05期间就诊,总结分析了胃息肉的临床特点,现将研究情况做以下阐述:1.资料与方法1.1资料本次抽取确诊为胃息肉的60例病例,患者均于2021.05~2022.05期间就诊。

参与研究时需统计处理所有对象相关资料,其中均龄(55.4±15.3)岁,范围15~85岁;性别为女44例、男16例。

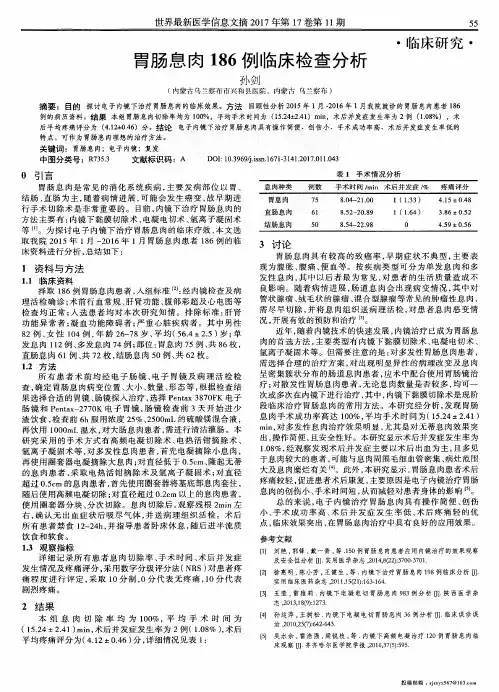

胃息肉的临床病理特征和内镜治疗随访观察朱鸣;宁守斌;步晓华;曹传平【期刊名称】《胃肠病学》【年(卷),期】2009(14)12【摘要】背景:胃息肉是一种常见病,病因不明且有癌变的可能.目的:分析胃息肉的临床、内镜、病理特征和内镜治疗效果.方法:对2006年7月1日~2009年7月1日于空军总医院接受胃镜检查,诊断为增生性息肉、腺瘤性息肉和胃底腺息肉的患者进行回顾性分析.结果:共检出三种常见类型的胃息肉392例,检出率为3.4%,单发283例,多发109例.61.5%的患者位于30~59岁年龄段,53.1%的患者息肉形态为山田Ⅱ型,64.0%的患者息肉最大径≤0.5 cm.365例行病理检查者中,增生性、腺瘤性和胃底腺息肉分别占63.6%、5.5%和31.0%,前两者好发于胃窦部,后者好发于胃体、胃底部.383例患者成功接受内镜治疗.75例有随访资料者中20例复发,其中13例为多发息肉.结论:胃息肉内镜下多为山田Ⅱ型,直径较小,多为单发,病理类型上以增生性息肉和胃底腺息肉多见.多发息肉治疗后易复发.【总页数】3页(P751-753)【作者】朱鸣;宁守斌;步晓华;曹传平【作者单位】空军总医院消化内科,100142;空军总医院消化内科,100142;空军总医院消化内科,100142;空军总医院消化内科,100142【正文语种】中文【相关文献】1.胃息肉的病理分型及内镜治疗效果 [J], 陈立敏;杨国常;李颖欣;孙燕;袁王喜;张玉波2.胃息肉的病理特征及内镜治疗分析 [J], 管星庆3.胃息肉193例临床病理及内镜治疗分析 [J], 张晓艳;吴学勇;吴伟4.内镜治疗111例胃息肉的临床病理特征分析 [J], 冯智;胡尔西旦·那斯尔;古丽巴哈尔·司马义5.内镜治疗胃息肉术后迟发性出血效果研究 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

胃息肉的病理特征及内镜治疗分析管星庆【摘要】目的探讨胃息肉的病理特征及内镜治疗效果.方法选取2013-01-2014-12消化内科收治的120例胃息肉患者为观察对象,对患者的病理特征和内镜治疗效果进行回顾性分析.结果本组120例患者共检出息肉142枚.病理增生性息肉(40.8%)和炎性息肉(30.8%)占有比例较高.腺瘤性息肉(1.7%)较少.其中>60岁患者胃息肉发病率高于≤40岁及41 ~60岁患者,差异有统计学意义(P<0.05).胃息肉最大径≤0.5 cm发生率高于0.5 ~2.0 cm和>2.0 cm,差异有统计学意义(P<0.05).胃体息肉发生率高于胃窦部息肉,差异有统计学意义(P<0.05).胃息肉均一次性内镜切除,未出现穿孔、感染等相关并发症.术后对患者随访1 a,5例(4.20%)患者复发.结论胃息肉在老年患者中发病率较高,病理类型中以炎性息肉和增生性息肉占有比例高,且多发于胃体,直径较小.采用内镜治疗效果显著.【期刊名称】《河南外科学杂志》【年(卷),期】2016(022)003【总页数】2页(P71-72)【关键词】内镜;胃息肉;病理特点【作者】管星庆【作者单位】河南新县人民医院病理科新县 465550【正文语种】中文【中图分类】R573胃息肉是指胃黏膜表面的突起状乳头状组织,体积较小时症状常不明显,多在胃肠钡餐造影、胃镜检查时偶然发现,导致临床诊断困难性大,部分胃息肉有发生癌变可能。

现对120例胃息肉患者的临床资料进行回顾性分析,以探讨胃息肉的病理特征及内镜治疗效果,报道如下。

1.1 一般资料选取2013-01—2014-12我院消化内科收治的120例胃息肉患者为观察对象。

男女比为71∶49;年龄21~74岁,平均61.20岁。

所有患者均经胃镜检查、钡餐检查、病理检查确诊。

均出现不同程度的腹痛、腹胀等症状。

均无其他胃部疾病、重要器官严重疾病和严重精神疾病,能与人正常沟通。

胃息肉的病理诊断分析摘要:目的对胃息肉的病理进行诊断分析。

方法选取本院于2015年10月-2017年10月收治的198例胃息肉患者,按数字表随机分为2组,每组99例,观察组行内镜下钳夹活检术检查,对照组行内镜切除术,观察与比较两组病理检查结果。

结果观察组病理诊断准确性较对照组,明显高于后者(P<0.05)。

观察组术后并发症发生率较对照组,明显低于后者(P<0.05)。

结论胃息肉有着较复杂的病理类型,需开展早期诊断与治疗,内镜下钳夹活检术相比内镜切除术,有着更高的诊断准确率,对治疗方法的选取有利。

关键词:胃息肉;病理诊断;钳夹活检术胃息肉实际就是胃粘膜组织发生病变而增生至胃空腔内所形成的息肉,此病症有两种类别,即无蒂息肉与有蒂息肉,炎性纤维性息肉、增生性息肉、炎性息肉及胃底腺息肉比较多见[1]。

临床多用内镜切除术行活检检查。

伴随近年来内镜下钳夹活检术的日渐成熟,其逐渐被应用到临床疾病诊断中。

为了深入剖析胃息肉的病理诊断结果,本次研究特选取本院收治的198例胃息肉患者,分别用内镜下钳夹活检术检查与内镜切除术实施病理诊断,比较诊断效果,现报道如下。

1.资料与方法1.1一般资料选取本院于2015年10月-2017年10月收治的198例胃息肉患者,按数字表随机分为2组,每组99例,对照组中,男65例,女34例,年龄区间45~68岁,平均(57.5±11.1)岁;观察组中,男64例,女35例,年龄区间45~67岁,平均(57.4±11.0)岁。

两组年龄、性别等资料比较,无显著差异(P>0.05)。

1.2方法观察组于内镜下,开展钳夹活检术,方法针对无蒂息肉者,则实施粘膜下切除术,对于有蒂息肉者,则基于圈套器辅助下,行高频电切术。

当患者身体得以恢复,且对手术可耐受时,对照组则开展内镜切除术治疗,方法将活检钳张开,长度6mm,对各息肉均取下2块息肉标本,实施活检,用福尔马林溶液(10%)进行浸泡,送实验室开展病理诊断检查。

231例胃息肉中医临床特点分析231例胃息肉中医临床特点分析胃息肉是指胃黏膜上的良性肿瘤样病变,它的发生与饮食结构、环境、遗传等因素密切相关。

在中医理论中,胃息肉被归类为“瘰疬”,属于中医内科疾病范畴。

本文将通过对231例胃息肉患者的临床特点进行分析,探讨中医对胃息肉的诊断与治疗的独特见解。

一、231例胃息肉患者的临床特点1. 年龄分布:胃息肉患者的年龄分布范围广泛,其中以40岁-60岁的中年人为主。

这与现代生活方式的改变、饮食结构的转变以及遗传因素有关。

2. 症状表现:胃息肉患者的主要症状包括上腹疼痛、恶心、呕吐、消化不良等。

部分患者可能无明显症状,仅在胃镜检查时被发现。

3. 病变类型:231例胃息肉中,最常见的病变类型为息肉样增生,其次是腺瘤样增生。

这种病变类型与长期的幽门螺杆菌感染、慢性胃炎等胃部疾病有关。

4. 伴发病变:在本研究中,105例患者合并有幽门螺杆菌感染,且在胃息肉患者中观察到较高的胃酸分泌水平。

此外,还有9例患者合并有胃溃疡、1例患者合并有胃癌。

二、中医对胃息肉的诊断根据中医理论,胃息肉的发生是由于脾胃失和、湿热积蓄、痰瘀互结等原因导致的。

中医对胃息肉的诊断主要依据包括舌象、脉象、病史和症状等病因辨证。

1. 舌象分析:胃息肉患者舌体多呈红色或偏红,舌苔常为黄腻,有时可以见到舌体上有舌瘀点或繁多的舌质增生。

2. 脉象分析:胃息肉患者脉象多数偏弦细或偏弦滑。

3. 病史和症状:中医强调患者的病史和症状对诊断的重要性。

胃息肉患者常有脘腹疼痛、嗳气、纳差等症状,以及大便溏泄、舌苔黄腻等病史。

三、中医治疗胃息肉的特点1. 中药调理:中医通过辨证施治的方法,选择具有祛湿、解毒、化痰、活血化瘀等功效的中药进行调理。

常用的方剂包括保和丸、消斑丸、化痰丸等。

2. 饮食调理:中医强调饮食结构对疾病的影响,因此胃息肉患者在中医治疗过程中需要进行相应的饮食调理。

宜忌搭配,避免生冷食物、辛辣刺激食物等。

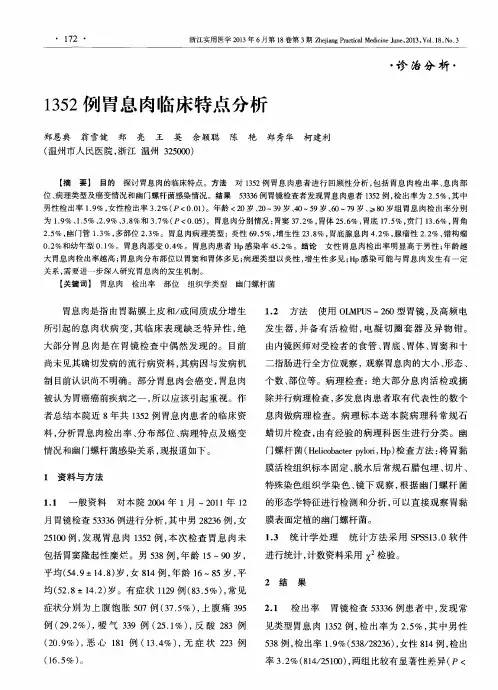

130例胃息肉临床特点分析发表时间:2018-01-08T14:36:35.377Z 来源:《医师在线》2017年10月下第20期作者:周晓雪[导读] 胃息肉(全名良性上皮性胃息肉),是指起源于胃粘膜或粘膜下层,突出于胃腔的宽基底或带蒂的良性隆起性病变。

(浙江萧山医院;浙江杭州311201)【摘要】:目的探讨胃息肉的临床特点。

方法对130例胃息肉患者进行回顾性分析,包括性别和年龄分布、息肉分布部位、单发或多发、病理类型及幽门螺杆菌(HP)感染情况。

结果女性81例,男性49例。

年龄23-84岁。

年龄≥60岁63例,<60岁67例。

单个部位116例,胃体97例,贲门7例,胃窦6例,胃底6例;多部位14例。

单发54例,多发76例。

病理类型:炎性息肉113例,增生性息肉14例,腺瘤性息肉2例,错构瘤1例。

HP阳性29例,炎性息肉27例,增生性息肉2例。

内镜下治疗73例,内镜下黏膜切除术(EMR)术39例,活检摘除34例。

无痛胃镜116例,普通胃镜14例。

结论女性是胃息肉的高发人群。

胃息肉好发于胃体。

病理类型以炎性息肉为主。

老年患者(年龄≥60岁)非炎性息肉所占比例升高。

【关键词】胃息肉性别部位病理类型 HP感染根据英国胃肠病学学会,胃十二指肠学组和病理学组胃息肉诊治指南的定义:胃息肉(全名良性上皮性胃息肉),是指起源于胃粘膜或粘膜下层,突出于胃腔的宽基底或带蒂的良性隆起性病变。

胃息肉因其临床症状缺乏特异性,易被误诊或漏诊,因此,临床应加强对胃息肉临床特点的分析,了解胃息肉的发生机制及演变进程,提高疾病诊断率,为临床选择合适治疗方式提供依据。

对此,本文回顾性分析130例患者胃息肉临床及内镜资料,为进一步研究胃息肉提供参考。

一、一般资料1.研究对象2016年9月1日-2017年9月1日在浙江萧山医院消化内科住院期间检出胃息肉患者的临床及内镜资料。

排除:家族性腺瘤性息肉病、黑斑息肉综合征、胃恶性肿瘤患者。

2.研究内容主要探讨胃息肉患者的性别、年龄分布;息肉分布部位、数量为单发或多发;病理类型;HP感染情况。

120例胃息肉手术患者的临床分析[摘要]目的:探讨常规手术治疗胃息肉患者的临床疗效。

方法:2我院于2006 年1月〜2007年4月对收治的胃息肉患者患者采用常规手术治疗,取得了良好的临床效果。

结果:手术操作治疗过程顺利,术后无手术死亡和严重并发症发生,仅有部分患者术后偶有上腹不适、黑便,应用质子泵抑制剂症状均可消失。

全部病例随访6个月〜3年,其中4例死于肿瘤转移。

结论:对胃息肉积极早期手术, 可获得较好的治疗效果。

[关健词]胃息肉;手术;治疗我院于2006年1月〜2007年4月对收治的胃息肉患者患者采用常规手术治疗,取得了良好的临床效果,现将临床结果报道分析如下:1资料与方法1.1 一般资料2006年1月〜2007年4月选择在我院接受手术治疗的胃息肉患者120例,其中男99例,女21例;年龄29〜77岁,平均年龄(51.2±12.8)岁;其中单发性息肉85例85个,多发性息肉35例198个;息肉直径均>2.0 cm。

按息肉发生部位来分其中位于胃窦47例,胃底43例,胃体18例,底体交界6例,幽门4例,胃角2例。

入选的患者均自愿参加本次研究,且与患者签订知情同意书。

3讨论胃息肉(gastric pOlyp)主要由胃黏膜上皮或间质成分增生而形成,是黏膜向腔内限局性隆起,发生率低,约为 1.2%〜5%,。

本病早期或无并发症时多无症状。

临床症状缺乏特异性,出现症状时常表现为上腹隐痛、腹胀、不适,少数可出现恶心、呕吐、胃酸,厌食,消化不良,体重下降,腹泻等胃里的息肉主要指由胃粘膜上皮和/或间质成分增生所引起的息肉状病变。

正常胃粘膜由于粘膜周围萎缩,出现腔内息肉状改变。

增生性改变时,肥厚的粘膜也可出现息肉状改变。

增生性改变既可出现局灶性或弥漫性息肉状改变。

胃息肉是指起源于胃黏膜上皮细胞凸入胃内的隆起病变。

发病机制:胃息肉一般多发生于胃窦,少数也可见于胃体上部、贲门和胃底。

病理上主要分为增生性息肉和腺瘤性息肉。

胃息肉病例分析

汇报人:布晓敏

时间:2017-08-02 [病历摘要]

现病史:男性 47岁农民已婚主因“腹胀半年余”,于7.31入院,患者半年前无明显诱因出现腹胀,偶伴腹痛,多于饭后出现,不伴恶心,呕吐等不适,于2017-02-08就诊于我院门诊,行相关检查后提示“胃息肉”,给予对症药物治疗,并嘱患者择日行息肉切除术,此次为行内镜下息肉切除术入院,患者自发病以来精神食欲睡眠尚可,大小便大致正常,体重减轻约4kg.

既往史:否认高血压,心脏病史,否认糖尿病,脑血管疾病病史,无手术史,无输血史,否认食物,药物过敏史。

个人史:吸烟20余年,1包/日,无饮酒史。

家族史:否认家族性遗传史。

入院评估:ADL 95分防跌倒 0分防压疮 2分身高152cm 体重 45Kg 查体:T 36.2℃ P 71次/分 R 19次/分 Bp106/65mmHg,神志清楚,言语流利,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心率71次/分,律齐,未闻及病理性杂音,腹软,无压痛,反跳痛,肠鸣音正常,双下肢不肿。

辅助检查:胃镜(2017-02-09 我院):1.胃息肉:2.慢性非萎缩性胃炎;3.十二指肠球炎;胃镜活检:(胃窦)增生性息肉。

腹部超声(2017-02-08 我院),脂肪肝;双肾,输尿管,膀胱,前列腺未见异常。

[分析过程]

以上是该病人的一般情况和一些阳性的检查化验,根据以上情况,我们的医生是如何评价和诊断该病人的呢?

该病人的初步诊断和整体的治疗是这样的

一诊断及诊断依据

1.诊断(初步诊断)

2.诊断依据

①胃息肉①②③胃镜示:胃息肉,慢性非

②慢性非萎缩性胃炎萎缩性胃炎,十二指肠球炎

③十二指肠球炎

二鉴别诊断

1.家族性结肠息肉病

2.Garnder综合症

3.胃癌

4.胃淋巴瘤

三进一步检查(根据初步诊断与鉴别诊断为了确诊应该做的检查)

1.胃镜

四概念

胃息肉是胃黏膜表面长出的突起状乳头状组织,较小时常无明显症状,一般都是在胃肠钡餐造影、胃镜检查或其他原因手术时偶然发现。

“息肉”这一名称通常只表示肉眼所观察到的隆起物。

五临床表现

1.腹胀

2.腹痛

六治疗计划

1.内科护理常规,普食。

2.完善血细胞分析,凝血,血生化,传染系列等相关检查。

3.入胃息肉临床路径,择期行内镜下息肉治疗术。

了解了医生对病人的整体治疗后,针对目前病人的情况和病例资料,在我们护理的过程中我们会遇到哪些问题呢?针对问题我们应该怎么去更好地为患者提供优质的护理呢?

经过分析病例,目前患者存在的护理问题和有可能存在的护理问题有以下几方面:

七护理诊断及依据

(一)现存的护理问题及依据

1.焦虑与息肉的切除认识不足有关。

2.活动无耐力与术后绝对卧床休息,禁饮食有关。

(二)可能存在的护理问题及依据

1.有体液不足的危险与禁饮食,胃肠减压有关。

2.知识缺乏与缺乏有关胃息肉术后疾病及防治知识。

3.潜在并发症:出血,穿孔,感染。

以上这些就是该患者目前存在的护理问题和可能存在的护理问题,那么我们就这些问题采取针对性的的护理,具体采取哪些护理措施?

八护理措施

(一)针对现存的护理应该采取的护理措施

1.焦虑

(1)给予患者关心,体贴,耐心解释胃镜息肉切除的必要性,以及治疗中可能出现的问题,原因及处理方法。

(2)向病人讲解胃镜方面的知识及注意事项,介绍内镜下高频电切胃息肉的方法。

(3)鼓励病人,消除病人紧张,焦虑和因不了解手术方式而害怕的心理,增加病人的安全感,使其有充分的思想准备接受治疗。

2.活动无耐力

(1)提供安静舒适的环境,协助病人取舒适体位,定时变换体位,注意保暖。

(2)协助患者日常基本生活。

(3)术后应该绝对卧床休息2-3天,2周内避免剧烈活动,治疗和护理集中进

行,保持充足的睡眠和休息。

(4)和病人制定活动计划,逐渐提高活动耐力。

(二)针对可能存在的护理问题采取的护理措施

1.有体液不足的危险

(1)遵医嘱给予患者静脉输液,补充足够的水电解质。

(2)观察患者记录病人的尿色,量,必要时记录每小时尿量。

(3)有胃肠减压者应及时抽吸出胃内液体和气体,并观察记录胃液的颜色,量和性质。

2.知识缺乏

(1)解释疾病有关危险因素。

(2)针对疾病的程度,建议病人合理饮食。

(3)解释各项检查前后的注意事项。

(4)指导病人按时服药,解释药物的基本知识。

(5)辅导病人的活动,休息,劳逸结合。

3.潜在并发症出血,穿孔,感染。

(1)加强观察生命体征和呕吐情况。

(2)观察患者胃肠减压引流的颜色,性状及量。

(3)术后嘱患者绝对卧床休息,避免剧烈活动,以防焦痂过早脱落而引起出血。

(4)让身心两方面的休息,减少交流时间。

(5)注意观察神志,生命体征,大便的性质,颜色和量,并观察患者有无剧烈腹痛,板状腹,压痛,反跳痛等情况。

(6)术后注意保暖,防感冒,保持卫生清洁,术后常规应用抗生素,避免空气对流。

(7)预防术后出血,常规应用止血药。

[护理心得]

从该患者的护理中得到的的经验

对于此类疾病的患者,我们不仅要教会患者在住院期间如何配合治疗,更重要的知道患者出院后如何预防息肉,以及防止复发及癌变。

预防息肉的食疗的方法,就是常吃碱性食物以防止酸性废物的累积,因酸化的体液环境,是正常细胞突变的肥沃土壤,调整体液酸碱是防细胞增生和突变的有效途径。

A)养成良好的生活习惯,戒烟限酒,世界卫生组织预言,如果人们都不再吸烟,5年之后,世界上的癌症将减少1/3;其次,不酗酒,烟盒酒是极酸的酸性物质,长期吸烟喝酒的人,极易导致酸性体质。

B)不要过多地吃咸而辣的食物,不吃过热,过冷,过期及变质的食物;年老体弱或有某种疾病遗传基因者酌情吃一些防癌食品和含碱量高的碱性食品,保持良好的精神状态。

C)有良好的心态应对压力,劳逸结合,不要过度疲劳,可见压力是重要的癌症诱因,中医认为压力导致过劳体虚从而引起免疫功能下降,内分泌失调,体

内代谢紊乱,导致体内酸性物质的沉积;压力也可导致精神紧张引起气滞血瘀,毒火内陷等。

D)加强体育锻炼,增强体质,多在阳光下运动,多出汗可将体内酸性物质随汗液排出体外,避免形成酸性物质。

E)生活要规律,生活习惯不规律的人,如彻夜唱卡拉OK,打麻将。

夜不归宿等生活无规律,都会加重体质酸化,容易患肠息肉,应当养成良好的生活习惯,从而保持弱碱性体质,使细胞增生,突变疾病远离自己。

F)不要食用被污染的食物,如被污染的水,农作物,家禽鱼蛋,发霉的食品等,要吃一些绿色有机食品,要防止病从口入。

以上就是我们今天的病例分析,希望我们在以后遇到这样的病例时能更好为患者做好健康宣教,提供给患者护理帮助,祝愿患者远离病痛,健康每一天,愿我们像南丁格尔那样,以一颗同情心和一双愿意工作的手,以真心,爱心和责任心对待每一位病人,

余谨以至诚,于上帝及会众面前宣誓:

终身纯洁,忠贞职守。

勿为有损之事,勿取服或故用有害之药。

尽力提高护理之标准,慎守病人家务及秘密。

竭诚协助医生之诊治,务谋病者之福利。

谨誓!。