第9章动作技能及其形成

- 格式:ppt

- 大小:456.00 KB

- 文档页数:27

《教育心理学(三版)》第九章学习的性质参考资料摘编之一社会学习(一)社会学习的发现社会学习(social learning)是指通过观察环境中他人的行为以及后果来进行学习。

例如,当一个孩子观察到父母的侵犯行为,他也会习得这种行为。

从某种意义上说,社会学习是间接的,它发生在对他人行为的观察中。

因此,社会学习有时也被称为观察学习(observational learning)或是替代学习(vicarious learning)。

社会学习这个概念是由班都拉(Albert Bandura)第一次提出来的,他和他的同事进行了一项研究。

实验中,儿童观看成人电影,影片中成人的行为具有很高的侵犯性,对充气娃娃拳打脚踢,还朝充气娃娃扔东西。

这部电影有三种不同的结局,每种儿童观看得是其中一个结局的电影版本。

第一组,那些成人因为他们的侵犯行为而得到奖励;第二组,成人被惩罚;第三组(控制组),影片没有成人受奖励还是惩罚的结局。

看完电影后,让儿童和Bobo这个充气娃娃玩。

研究结果一目了然:那些看到成人的侵犯行为受到奖励的儿童,比控制组的儿童对充气娃娃表现出更多的侵犯行为;而那些看到成人的侵犯行为受到惩罚的儿童,比控制组的儿童有更少的恶侵犯行为。

也就是说,儿童的行为是通过观察习得的,尽管他们自己并没有主动参与。

后来的研究还表明,儿童即使没有看到侵犯行为受奖励也会去模仿(model)它,也就是说,作为角色榜样的行为起了作用。

在一个研究中,研究者让儿童分别观察不同成人的表现,这些成人或者挨着充气娃娃安静地坐着,或者攻击充气娃娃。

对这两类成人都不给予任何奖励或惩罚。

结果发现看到成人攻击充气娃娃的儿童比起那些没有看到侵犯性行为的儿童,后来的行为更富于攻击性。

儿童和成人在发展中发生的学习大部分是社会学习。

例如,儿童通过观察同性别家长的角色示范获得了性别发展。

作为教师,我们的目标是给学生提供积极的角色示范来帮助他们。

但是,你的学生可能也会面临许多危险的负面的角色示范。

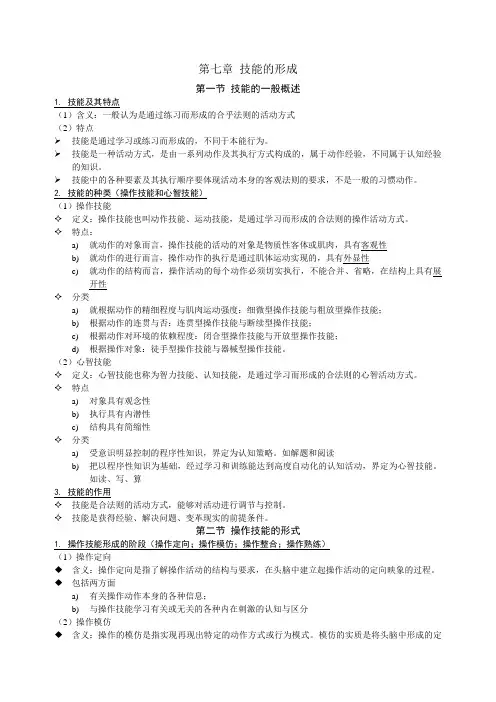

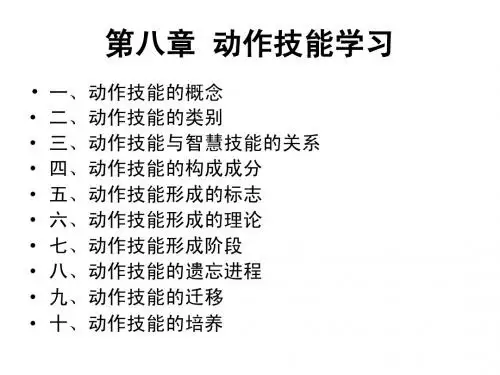

第七章技能的形成第一节技能的一般概述1. 技能及其特点(1)含义:一般认为是通过练习而形成的合乎法则的活动方式(2)特点技能是通过学习或练习而形成的,不同于本能行为。

技能是一种活动方式,是由一系列动作及其执行方式构成的,属于动作经验,不同属于认知经验的知识。

技能中的各种要素及其执行顺序要体现活动本身的客观法则的要求,不是一般的习惯动作。

2. 技能的种类(操作技能和心智技能)(1)操作技能✧定义:操作技能也叫动作技能、运动技能,是通过学习而形成的合法则的操作活动方式。

✧特点:a)就动作的对象而言,操作技能的活动的对象是物质性客体或肌肉,具有客观性b)就动作的进行而言,操作动作的执行是通过肌体运动实现的,具有外显性c)就动作的结构而言,操作活动的每个动作必须切实执行,不能合并、省略,在结构上具有展开性✧分类a)就根据动作的精细程度与肌肉运动强度:细微型操作技能与粗放型操作技能;b)根据动作的连贯与否:连贯型操作技能与断续型操作技能;c)根据动作对环境的依赖程度:闭合型操作技能与开放型操作技能;d)根据操作对象:徒手型操作技能与器械型操作技能。

(2)心智技能✧定义:心智技能也称为智力技能、认知技能,是通过学习而形成的合法则的心智活动方式。

✧特点a)对象具有观念性b)执行具有内潜性c)结构具有简缩性✧分类a)受意识明显控制的程序性知识,界定为认知策略。

如解题和阅读b)把以程序性知识为基础,经过学习和训练能达到高度自动化的认知活动,界定为心智技能。

如读、写、算3. 技能的作用✧技能是合法则的活动方式,能够对活动进行调节与控制。

✧技能是获得经验、解决问题、变革现实的前提条件。

第二节操作技能的形式1. 操作技能形成的阶段(操作定向;操作模仿;操作整合;操作熟练)(1)操作定向◆含义:操作定向是指了解操作活动的结构与要求,在头脑中建立起操作活动的定向映象的过程。

◆包括两方面a)有关操作动作本身的各种信息;b)与操作技能学习有关或无关的各种内在刺激的认知与区分(2)操作模仿◆含义:操作的模仿是指实现再现出特定的动作方式或行为模式。

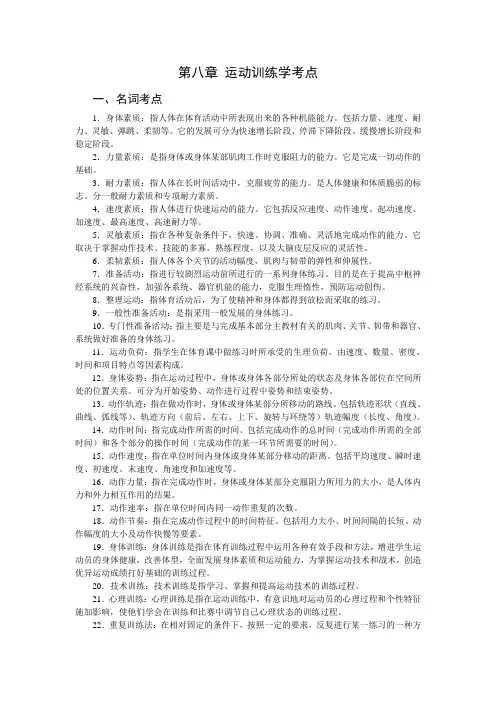

第八章运动训练学考点一、名词考点1.身体素质:指人体在体育活动中所表现出来的各种机能能力。

包括力量、速度、耐力、灵敏、弹跳、柔韧等。

它的发展可分为快速增长阶段、停滞下降阶段、缓慢增长阶段和稳定阶段。

2.力量素质:是指身体或身体某部肌肉工作时克服阻力的能力。

它是完成一切动作的基础。

3.耐力素质:指人体在长时间活动中,克服疲劳的能力。

是人体健康和体质脆弱的标志。

分一般耐力素质和专项耐力素质。

4.速度素质:指人体进行快速运动的能力。

它包括反应速度、动作速度、起动速度、加速度、最高速度、高速耐力等。

5.灵敏素质:指在各种复杂条件下,快速、协调、准确、灵活地完成动作的能力。

它取决于掌握动作技术、技能的多寡,熟练程度,以及大脑皮层反应的灵活性。

6.柔韧素质:指人体各个关节的活动幅度,肌肉与韧带的弹性和伸展性。

7.准备活动:指进行较剧烈运动前所进行的一系列身体练习。

目的是在于提高中枢神经系统的兴奋性,加强各系统、器官机能的能力,克服生理惰性,预防运动创伤。

8.整理运动:指体育活动后,为了使精神和身体都得到放松而采取的练习。

9.一般性准备活动:是指采用一般发展的身体练习。

10.专门性准备活动:指主要是与完成基本部分主教材有关的肌肉、关节、韧带和器官、系统做好准备的身体练习。

11.运动负荷:指学生在体育课中做练习时所承受的生理负荷。

由速度、数量、密度、时间和项目特点等因素构成。

12.身体姿势:指在运动过程中,身体或身体各部分所处的状态及身体各部位在空间所处的位置关系。

可分为开始姿势、动作进行过程中姿势和结束姿势。

13.动作轨迹:指在做动作时,身体或身体某部分所移动的路线。

包括轨迹形状(直线、曲线、弧线等)、轨迹方向(前后、左右、上下、旋转与环绕等)轨迹幅度(长度、角度)。

14.动作时间:指完成动作所需的时间。

包括完成动作的总时间(完成动作所需的全部时间)和各个部分的操作时间(完成动作的某一环节所需要的时间)。

15.动作速度:指在单位时间内身体或身体某部分移动的距离。

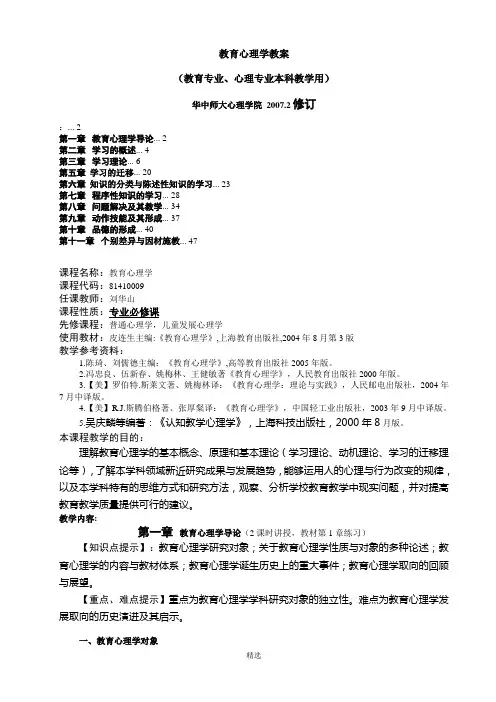

教育心理学教案(教育专业、心理专业本科教学用)华中师大心理学院2007.2修订: (2)第一章教育心理学导论 (2)第二章学习的概述 (4)第三章学习理论 (6)第五章学习的迁移 (20)第六章知识的分类与陈述性知识的学习 (23)第七章程序性知识的学习 (28)第八章问题解决及其教学 (34)第九章动作技能及其形成 (37)第十章品德的形成 (40)第十一章个别差异与因材施教 (47)课程名称:教育心理学课程代码:81410009任课教师:刘华山课程性质:专业必修课先修课程:普通心理学,儿童发展心理学使用教材:皮连生主编:《教育心理学》,上海教育出版社,2004年8月第3版教学参考资料:1.陈琦、刘儒德主编:《教育心理学》,高等教育出版社2005年版。

2.冯忠良、伍新春、姚梅林、王健敏著《教育心理学》,人民教育出版社2000年版。

3.【美】罗伯特.斯莱文著、姚梅林译:《教育心理学:理论与实践》,人民邮电出版社,2004年7月中译版。

4.【美】R.J.斯腾伯格著、张厚粲译:《教育心理学》,中国轻工业出版社,2003年9月中译版。

5.吴庆麟等编著:《认知教学心理学》,上海科技出版社,2000年8月版。

本课程教学的目的:理解教育心理学的基本概念、原理和基本理论(学习理论、动机理论、学习的迁移理论等),了解本学科领域新近研究成果与发展趋势,能够运用人的心理与行为改变的规律,以及本学科特有的思维方式和研究方法,观察、分析学校教育教学中现实问题,并对提高教育教学质量提供可行的建议。

教学内容:第一章教育心理学导论(2课时讲授,教材第1章练习)【知识点提示】:教育心理学研究对象;关于教育心理学性质与对象的多种论述;教育心理学的内容与教材体系;教育心理学诞生历史上的重大事件;教育心理学取向的回顾与展望。

【重点、难点提示】重点为教育心理学学科研究对象的独立性。

难点为教育心理学发展取向的历史演进及其启示。

一、教育心理学对象(一)教育心理学的研究对象教育心理学研究学校教育情境中学与教的心理规律,主要研究学生学习的心理规律。

第九章知识和技能的学习练习题一、填空题1、现代认知心理学依据知识的不同表征方式,将知识分为陈述性知识和程序性知识。

2、依据知识本身的存在形式和复杂程度,知识学习可分为符号学习、概念学习和命题学习。

3、依据新知识与原有认知结构的关系,知识学习可分为下位学习、上位学习和并列结合学习。

4、在教“鸟”概念时,用麻雀,燕子说明“前肢为翼,无齿有啄”是鸟概念的本质特征,这是适当地运用了正例。

5、下位学习包括派生类属学习和相关类属学习两种形式。

6、研究表现,过度学习的次数保持在 50% 时,记忆效果最好。

7、根据技能本身的性质和特点,将技能分为动作技能和智力技能。

8、阅读技能,运算技能,记忆技能等属于智力技能9、动作的模仿即实际再现出特定的动作方式或行为模式。

10、在直观教学中,为了帮助学习者更好地获得感性知识,必须运用感知规律,突出直观对象的特点。

这些感知规律包括强度律、差异律、活动律和组合律。

二、单项选择题1、掌握若干概念之间关系的学习称为( C )。

A.符号学习B.概念学习C.命题学习D.规则学习2、知道“三角形的内角和等于1800”,属于( B )。

A.策略性知识B.陈述性知识C.条件性知识D.程序性知识3、利用各种图片、模型、幻灯片及教学电影电视等进行的直观教学形式称为( C )。

A.形象直观B.实物直观C.模象直观D.言语直观4、学生通过对整数的学习掌握了基本的数概念,在此基础上学习有理数的概念。

这种学习是( B )。

A.派生类属学习B.相关类属学习C.上位学习D.并列结合学习5、带领学生深入工厂或农村进行实地参观访问的直观教学形式为( D )。

A.形象直观B.言语直观C.模象直观D.实物直观6、学生认知结构的不断分化所依靠的学习形式是(B )。

A.上位学习B.下位学习C.并列结合学习D.发现学习7、在新知识与认知结构中的原有观念既非类属关系也非括结关系时产生的学习称为( D ) 。

A.同位学习B.上位学习C.下位学习D.并列结合学习8、个体难以清楚陈述、只能借助于某种作业形式间接推测其存在的,主要用来解决“做什么”和“怎么做”问题的知识称为( D )。

《形成运动技能的过程》导学案一、导入运动技能是指人们在运动中所掌握和运用的各种技能,如跑步、跳跃、投掷等。

运动技能的形成是一个渐进的过程,需要经过再三的练习和体验。

本节课将盘绕着形成运动技能的过程展开讨论,帮助同砚们更好地理解运动技能的形成机制。

二、进修目标1. 了解运动技能的定义和特点;2. 掌握运动技能形成的过程;3. 分析运动技能形成的影响因素;4. 提高同砚们的运动技能水平。

三、进修重点1. 运动技能的定义和特点;2. 运动技能形成的过程;3. 运动技能形成的影响因素。

四、进修内容1. 运动技能的定义和特点运动技能是人们在运动中所掌握和运用的各种技能,包括基本的动作技能和专项的运动技能。

运动技能具有多样性、可塑性和发展性的特点,可以通过训练和练习不息提高和完善。

2. 运动技能形成的过程运动技能的形成是一个渐进的过程,包括认知阶段、联想阶段、运动阶段和自动化阶段。

在认知阶段,进修者通过观察、模仿和理解他人的动作来建立运动技能的基础;在联想阶段,进修者通过再三练习和体验来稳固和加深对运动技能的理解;在运动阶段,进修者通过实际操作和反馈来逐步提高和完善运动技能;最终在自动化阶段,进修者可以熟练地运用所学的运动技能,做到轻松自如。

3. 运动技能形成的影响因素运动技能的形成受到多种影响因素的综合作用,包括遗传因素、环境因素、训练因素和心理因素。

遗传因素决定了个体的体能和运动潜力,环境因素包括家庭、学校和社会等外部环境对运动技能形成的影响,训练因素则是通过科学的训练计划和方法来提高运动技能水平,心理因素则是通过积极的心态和信念来克服困难,提高自大心。

五、进修方法1. 理论进修:通过教室讲解和教材阅读,了解运动技能的定义、特点和形成过程;2. 实践操作:通过模仿、练习和反馈,提高和完善运动技能;3. 小组讨论:通过小组讨论和交流,分析运动技能形成的影响因素,共同提出解决方案。

六、进修评判1. 教室表现:认真听讲、积极参与、独立思考;2. 实践操作:动作标准、技能熟练、反馈及时;3. 小组讨论:合作共赢、思路清晰、表达明确。

第八章运动训练学考点一、名词考点1.身体素质:指人体在体育活动中所表现出来的各种机能能力。

包括力量、速度、耐力、灵敏、弹跳、柔韧等。

它的发展可分为快速增长阶段、停滞下降阶段、缓慢增长阶段和稳定阶段。

2.力量素质:是指身体或身体某部肌肉工作时克服阻力的能力。

它是完成一切动作的基础。

3.耐力素质:指人体在长时间活动中,克服疲劳的能力。

是人体健康和体质脆弱的标志。

分一般耐力素质和专项耐力素质。

4.速度素质:指人体进行快速运动的能力。

它包括反应速度、动作速度、起动速度、加速度、最高速度、高速耐力等。

5.灵敏素质:指在各种复杂条件下,快速、协调、准确、灵活地完成动作的能力。

它取决于掌握动作技术、技能的多寡,熟练程度,以及大脑皮层反应的灵活性。

6.柔韧素质:指人体各个关节的活动幅度,肌肉与韧带的弹性和伸展性。

7.准备活动:指进行较剧烈运动前所进行的一系列身体练习。

目的是在于提高中枢神经系统的兴奋性,加强各系统、器官机能的能力,克服生理惰性,预防运动创伤。

8.整理运动:指体育活动后,为了使精神和身体都得到放松而采取的练习。

9.一般性准备活动:是指采用一般发展的身体练习。

10.专门性准备活动:指主要是与完成基本部分主教材有关的肌肉、关节、韧带和器官、系统做好准备的身体练习。

11.运动负荷:指学生在体育课中做练习时所承受的生理负荷。

由速度、数量、密度、时间和项目特点等因素构成。

12.身体姿势:指在运动过程中,身体或身体各部分所处的状态及身体各部位在空间所处的位置关系。

可分为开始姿势、动作进行过程中姿势和结束姿势。

13.动作轨迹:指在做动作时,身体或身体某部分所移动的路线。

包括轨迹形状(直线、曲线、弧线等)、轨迹方向(前后、左右、上下、旋转与环绕等)轨迹幅度(长度、角度)。

14.动作时间:指完成动作所需的时间。

包括完成动作的总时间(完成动作所需的全部时间)和各个部分的操作时间(完成动作的某一环节所需要的时间)。

15.动作速度:指在单位时间内身体或身体某部分移动的距离。

《小学儿童教育心理学》形成性考核练习说明《小学儿童教育心理学》是国家开放大学小学教育专业(专科)的一门统设必修课,根据该课程教学大纲和课程考核说明的要求,课程考核采用100%形成性考核方式。

本课程形成性考核(以下简称形考)是依据国家开放大学“小学儿童教育心理学课程教学大纲”、“小学儿童教育心理学课程考核说明”以及文字教材《小学儿童教育心理学(第二版)》(郭德俊主编,国家开放大学出版社2019年6月第2版)编制而成。

通过完成形考任务,学生能够了解小学儿童教育心理学的基本概念和基本理论;掌握小学儿童教育心理学中提出的教育、教学原则和方法;运用小学儿童教育心理学中的基本理论和方法,分析和解决小学教育教学中的实际问题。

形考成绩采用百分制,总成绩达到60分(含60分)以上为及格,可获得本课程相应学分。

形成性考核任务列表每次形考任务按照百分制计分,每次形考任务卷面分数乘以对应的权重得出的为每次形考任务的实际分数,6次形考任务实际分数相加后得到的成绩为课程最后形考成绩,也即课程的最后成绩。

每次任务都要求认真完成,一旦发现雷同或抄袭现象,被抄袭者和抄袭者都作0分处理。

第一次形成性考核任务100分,占权重20%)一、选择题(包括单选和多选题,每小题1分,共10分)1.西方教育心理学的创始人是(D)。

A.巴甫洛夫B.詹姆斯C.罗杰斯D.桑代克2.下列选项中,与注意品质的好坏无关的是(C)。

A.注意的稳定性B.注意的分配C.注意的起伏D.注意的转移3.当儿童的思维具有可逆性、守恒性和系统性特征时,他的思维处于(C)。

A.感知运动阶段B.前运算阶段C.具体运算阶段D.形式运算阶段4.强调外界环境对学习起决定作用的学习理论有(BC)。

A.人本主义理论B.经典条件反射理论C.操作性条件反射理论D.有意义接受学习理论5.程序教学的理论基础是(A)。

A.操作性条件反射B.经典性条件反射C.社会学习理论D.建构主义学习理论6.下列选项中,强调内部心理过程和认知结构在学习中重要作用的观点有(AD)。

第19章操作技能及其形成一、选择题1.阅读、写作、运算等技能主要是()。

[2007年全国统考]A.运动技能B.动作技能C.策略技能D.心智技能【答案】D【解析】根据技能的特点,技能可分为心智技能和运动技能两类。

吹拉弹唱、写字绘画等属于运动技能的范畴,运算、写作、等是常见的心智技能。

策略技能是心智技能与运动技能的合成,是一个人造的术语。

拓展开来理解,虽然运算,写作也要运动,但在整个活动中并不处于主要地位,最重要的还是头脑中的一些劳动运动。

2.在操作技能的学习过程中,主要依靠视觉控制,各个动作要素之间的协调性差,常常出现顾此失彼现象的阶段是()。

[2007年全国统考]A.操作定向B.操作模仿C.操作整合D.操作熟练【答案】B【解析】根据操作技能的形成阶段理论,主要依靠视觉控制,各个动作要素之间的协调性差,常常出现顾此失彼现象,是操作模仿阶段的主要动作特点。

A项,操作定向阶段只是建立操作活动的定向映象,还没有真正进行动作操作;C项,在操作整合阶段,个体的操作主要依赖于动觉控制,动作的整体也趋于协调和连贯;D项,操作熟练阶段,个体的动作控制几乎不需视觉的专门控制,动作要素之间高度协调一致。

3.下列选项中,属于运动技能的是()。

[2008年全国统考]A.摇头B.系鞋带C.心算D.作文【答案】B【解析】运动技能又称为动作技能或操作技能,是指由一系列的外部动作以合理的程序组成的操作活动方式,如书写、体操、骑自行车、系鞋带等技能。

心算、作文属于心智技能。

摇头不属于技能。

4.运动技能的表征方式是()。

[2010年全国统考]A.命题B.语义网络C.命题网络D.产生式系统【答案】D【解析】表征又称心理表征或知识表征,是认知心理学的核心概念之一,指信息或知识在心理活动中的表现和记载的方式。

表征是外部事物在心理活动中的内部再现,因此,它一方面反映客观事物,代表客观事物,另一方面又是心理活动进一步加工的对象。

表征有不同的方式,可以是具体形象的,也可以是语词的或要领的。

运动生理学运动训练复习题09.06第8章感觉与神经系统一、名词解释:1、非特异性投射系统3、感觉5、特异性投射系统6、感受器7、视力8、视野14、姿势反射16.翻正反射二、判断题1、感受器与感觉器官是同义词()。

2、视觉是由眼所完成的感觉功能()。

3、晶状体曲率增加,折光力就增大()。

4、体操锻炼可以提高人体前庭机能稳定性()。

5、人体缺乏VitA时,将影响人在暗处的视力()。

6、特异性投射系统的功能是维持人体的激醒状态()三、选择题1、体表感觉的皮质投身部位是A、对侧皮质中央后回B、同侧皮质中央前回C、对侧皮质额中回D、角回2、旋转加速正负运动的感受器是A、椭圆囊、球囊B、三个半规管C、肌梭D、肌腱3、人体的感音部位是A、耳B、中耳C、耳蜗基底膜上的螺旋器D、内耳4、人在强光刺激下,引起瞳孔本身下列何种变化A、缩小B、放大C、不变D、因人而异四、填空题1、视网膜上有、两种感光细胞,前者感受的刺激,后者则感受的刺激2、正常人视野范围以为最大,其次为,色视野最小。

第9章运动技能形成一、名词解释1、条件反射4、消退抑制7、第一信号系统8、第二信号系统9、运动技能判断题1、条件反射的消退,意味着已建立的条件反射的丧失()。

2、传入侧枝性抑制与返回性抑制都是突触前抑制()。

3、上体育课时,学生的兴奋性愈高,则建立和形成新的运动技能愈快()。

4、上体育课时,教师也可以做错误的示范动作()。

5、运动技能越定型,该动作就愈难改进()。

二、填空题1、运动技能形成的本质是建立、、条件反射。

2、对着镜子练动作,可增加信息的传入,陆地上进行游泳动作练习,可以增加信息的传入,这些都有助于加快形成准确的运动技能。

三、问答题1.运动技能形成分为哪几个阶级?各阶级有何特点?如何组织体育教学与训练?第10章有氧、无氧工作能力一、名词解释5、V2omax7、个体乳酸阈二、判断题1、在不同强度的运动中,吸氧量与耗氧量是不相等的()。

第八章运动训练学考点一、名词考点1.身体素质:指人体在体育活动中所表现出来的各种机能能力。

包括力量、速度、耐力、灵敏、弹跳、柔韧等。

它的发展可分为快速增长阶段、停滞下降阶段、缓慢增长阶段和稳定阶段。

2.力量素质:是指身体或身体某部肌肉工作时克服阻力的能力。

它是完成一切动作的基础。

3.耐力素质:指人体在长时间活动中,克服疲劳的能力。

是人体健康和体质脆弱的标志。

分一般耐力素质和专项耐力素质。

4.速度素质:指人体进行快速运动的能力。

它包括反应速度、动作速度、起动速度、加速度、最高速度、高速耐力等。

5.灵敏素质:指在各种复杂条件下,快速、协调、准确、灵活地完成动作的能力。

它取决于掌握动作技术、技能的多寡,熟练程度,以及大脑皮层反应的灵活性。

6.柔韧素质:指人体各个关节的活动幅度,肌肉与韧带的弹性和伸展性。

7.准备活动:指进行较剧烈运动前所进行的一系列身体练习。

目的是在于提高中枢神经系统的兴奋性,加强各系统、器官机能的能力,克服生理惰性,预防运动创伤。

8.整理运动:指体育活动后,为了使精神和身体都得到放松而采取的练习。

9.一般性准备活动:是指采用一般发展的身体练习。

10.专门性准备活动:指主要是与完成基本部分主教材有关的肌肉、关节、韧带和器官、系统做好准备的身体练习。

11.运动负荷:指学生在体育课中做练习时所承受的生理负荷。

由速度、数量、密度、时间和项目特点等因素构成。

12.身体姿势:指在运动过程中,身体或身体各部分所处的状态及身体各部位在空间所处的位置关系。

可分为开始姿势、动作进行过程中姿势和结束姿势。

13.动作轨迹:指在做动作时,身体或身体某部分所移动的路线。

包括轨迹形状(直线、曲线、弧线等)、轨迹方向(前后、左右、上下、旋转与环绕等)轨迹幅度(长度、角度)。

14.动作时间:指完成动作所需的时间。

包括完成动作的总时间(完成动作所需的全部时间)和各个部分的操作时间(完成动作的某一环节所需要的时间)。

15.动作速度:指在单位时间内身体或身体某部分移动的距离。