刑事案例研习课件聚焦交通肇事罪和以危险方法危害公共安全罪

- 格式:ppt

- 大小:409.54 KB

- 文档页数:24

浅析以危险方法危害公共安全罪与交通肇事罪摘要:以危险方法危害公共安全罪与交通肇事罪虽然关系密切,但存在许多差异。

文章以“胡斌飙车案”为例,从其案情回顾与法院判决、两罪的关系,以及对杭州“胡斌飙车案”的认知及案情分析等方面进行探讨。

关键词:以危险方法危害公共安全罪交通肇事罪杭州胡斌飙车案杭州“胡斌飙车案”虽然已经告一段落,但人们对这一案件的讨论似乎没有停止,尤其是对胡斌飙车行为到底应该定以危险方法危害公共安全罪还是交通肇事罪已然是本案争论的焦点。

为此,笔者从“胡斌飙车案”案情回顾及法院判决,以危险方法危害公共安全罪与交通肇事罪的关系,以及对杭州胡斌飙车案的认知及案情分析等方面进行探讨。

一、“胡斌飙车案”案情回顾及法院判决(一)“胡斌飙车案”案情回顾2009年5月7日晚,杭州师范学院体育系二年级学生胡斌驾驶经非法改装的红色三菱轿车与同伴驾驶的车辆同向行驶在杭州市的主干道上,准备共同前往西湖区文二西路西城广场。

途经文晖路、文三路、古翠路、文二西路路段,胡斌与同伴严重超速行驶,并时有与同伴驾驶的轿车互相追赶、超速飙车的情形。

20时08分,当胡斌驾驶轿车行驶至文二西路德加公寓西区大门口人行横道时,由于速度过快且未注意观察路面行人动态,直接撞上正在人行横道上行走的男青年谭卓,谭卓被撞出大约5米高后再重重摔在20米以外的地方。

事发后,胡斌立即拨打120急救电话和122交通事故报警电话,谭卓经送医院抢救无效,于当晚20时55分因颅脑损伤而死亡。

经调查发现该路段为人流密集区,路段标明限速为每小时50公里。

而经鉴定,胡斌当时的行车速度在每小时84.1至101.2公里,并和同伴有相互追逐、超车行为,对事故负全部责任。

胡斌被刑事拘留,5月20日晚,杭州警方宣布公安机关侦查终结,同日,胡斌以涉嫌交通肇事罪被移送杭州市人民检察院审查起诉,杭州市西湖区人民检察院于2009年7月3日向西湖区人民法院提起公诉。

(二)“胡斌飙车案”法院判决西湖区人民法院依法组成合议庭,7月20日,杭州市西湖区人民法院对“5·7”交通肇事案进行了一审公开宣判,法院认为,被告人胡斌违反道路交通安全法规,驾驶机动车辆在城市道路上严重超速行驶,造成一人死亡并负事故全部责任,其行为构成交通肇事罪。

交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪的区别交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪的区别一、两者概念不同1、刑法规定,交通肇事罪是指违反交通管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

2、刑法规定,以危险方法危害公共安全罪是指故意以放火、决水、爆炸、投毒以外的并与之相当的危险方法,足以危害公共安全的行为。

二、两者犯罪构成不同1、客体不同交通肇事罪侵犯的客体,是交通运输的安全。

以危险方法危害公共安全罪,侵犯的客体是社会公共安全,即不特定多数人的生命、健康或者大量公私财产的安全。

2、客观要求不同交通肇事罪要求违反交通运输管理法规,并且发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受大损失的行为。

以危险方法危害公共安全罪在客观方面表现为以其他危险方法危害公共安全的行为从司法实践来看,以危险方法危害公共安全的犯罪突出表现在:以驾车撞人的危险方法危害公共安全,包括高速飙车威胁公共安全行为。

3、主观故意不同交通肇事罪主观方面表现为过失,危险方法危害公共安全在主观方面表现为犯罪的故意。

交通肇事罪主观方面表现为过失,包括疏忽大意的过失和过于自信的过失。

行为人在违反规章制度上可能是明知故犯,如强行超车、超速行驶等,但对自己的违章行为可能发生重大事故,造成严重后果,应当预见而因疏忽大意,没有预见,或者虽已预见,但轻信能够避免,以致造成了严重后果。

危险方法危害公共安全在主观方面表现为犯罪的故意。

即行为人明知其实施的危险方法会危害公共安全,会发生危及不特定多数人的生命、健康或公私财产安全的严重后果,并且希望或者放任这种结果发生。

实践中这种案件除少数对危害公共安全的后果持希望态度,由直接故意构成外,大多持放任态度,属于间接故意。

4、犯罪后果要求不同交通肇事要求有严重后果,危险方法危害公共安全罪是危险犯罪,只要是行为人所使用的危险方法足以危及到公共安全,即使没有发生严重后果,也可构成本罪。

交通肇事罪要求发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失。

论交通肇事者与以危险方法危害公共安全罪——以孙伟铭案为例案例回顾:2008年年底,四川成都人孙伟铭因无证且醉酒驾车等违法行为造成四死一伤的重大惨案。

2009年9月8日,四川省高院作出二审判决,改判成都市中级人民法院一审的死刑判决,最终以危险方法危害公共安全罪定罪,判处孙伟铭无期徒刑,并剥夺政治权利终身。

作为国内第一个因无证、醉酒驾车、肇事并逃逸而获如此高刑罚的案例,在起到警示作用的同时,以“以危险方法危害公共安全罪”判处引起了社会的广泛关注,争议的焦点在于以危险方法危害公共安全罪与交通肇事罪的界限。

首先我们来对这两个罪在犯罪的构成要件上做一个简单的比较,之后再对该案件做一个详细的分析。

1.从概念上:以危险方法危害公共安全罪是指使用与放火、决水、爆炸、投放危险物质等危害性相当的其他危险方法危害公共安全的行为。

交通肇事罪是指违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财物遭受重大损失的行为。

2.从客体上:前者为危害公共安全类犯罪的客体,指社会的公共安全,即不特定或多数人的生命、健康和重大公私财产的安全。

绝大多数的犯罪往往在行为前无法确定其侵害的对象的范围,也无法预料和控制可能造成的后果及程度,所造成的实际危害后果常常超出了行为人的预料和控制。

少数犯罪行为,即使指向特定的对象,但同时也对公共安全构成巨大的威胁。

后者的客体的交通运输安全,主要是公路和水路等。

3.从主体上:两者都是一般主体。

在交通肇事罪中的司法实践中,主要是从事交通运输的人员,是指具体从事公路交通运输和水路交通运输业务,以及与保障交通安全有直接关系的人员,包括具体操纵交通运输工具的驾驶人员、交通设备的操纵人员、交通运输活动的直接领导(如调度员、领航员、船长、机长)和指挥人员和交通运输安全的管理人员(如交通警察)等。

非交通运输人员(如行人)在一定情况下也可以成为本罪的主体。

4.从客观方面上:前者表现为以其他危险方法危害公共安全的行为。

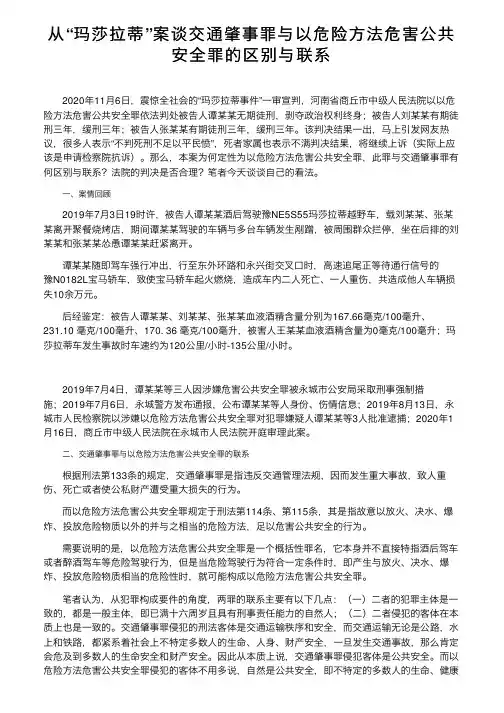

从“玛莎拉蒂”案谈交通肇事罪与以危险⽅法危害公共安全罪的区别与联系2020年11⽉6⽇,震惊全社会的“玛莎拉蒂事件”⼀审宣判,河南省商丘市中级⼈民法院以以危险⽅法危害公共安全罪依法判处被告⼈谭某某⽆期徒刑,剥夺政治权利终⾝;被告⼈刘某某有期徒刑三年,缓刑三年;被告⼈张某某有期徒刑三年,缓刑三年。

该判决结果⼀出,马上引发⽹友热议,很多⼈表⽰“不判死刑不⾜以平民愤”,死者家属也表⽰不满判决结果,将继续上诉(实际上应该是申请检察院抗诉)。

那么,本案为何定性为以危险⽅法危害公共安全罪,此罪与交通肇事罪有何区别与联系?法院的判决是否合理?笔者今天谈谈⾃⼰的看法。

⼀、案情回顾2019年7⽉3⽇19时许,被告⼈谭某某酒后驾驶豫NE5S55玛莎拉蒂越野车,载刘某某、张某某离开聚餐烧烤店,期间谭某某驾驶的车辆与多台车辆发⽣剐蹭,被周围群众拦停,坐在后排的刘某某和张某某怂恿谭某某赶紧离开。

谭某某随即驾车强⾏冲出,⾏⾄东外环路和永兴街交叉⼝时,⾼速追尾正等待通⾏信号的豫N0182L宝马轿车,致使宝马轿车起⽕燃烧,造成车内⼆⼈死亡、⼀⼈重伤,共造成他⼈车辆损失10余万元。

后经鉴定:被告⼈谭某某、刘某某、张某某⾎液酒精含量分别为167.66毫克/100毫升、231.10 毫克/100毫升、170. 36 毫克/100毫升,被害⼈王某某⾎液酒精含量为0毫克/100毫升;玛莎拉蒂车发⽣事故时车速约为120公⾥/⼩时-135公⾥/⼩时。

2019年7⽉4⽇,谭某某等三⼈因涉嫌危害公共安全罪被永城市公安局采取刑事强制措施;2019年7⽉6⽇,永城警⽅发布通报,公布谭某某等⼈⾝份、伤情信息;2019年8⽉13⽇,永城市⼈民检察院以涉嫌以危险⽅法危害公共安全罪对犯罪嫌疑⼈谭某某等3⼈批准逮捕;2020年1⽉16⽇,商丘市中级⼈民法院在永城市⼈民法院开庭审理此案。

⼆、交通肇事罪与以危险⽅法危害公共安全罪的联系根据刑法第133条的规定,交通肇事罪是指违反交通管理法规,因⽽发⽣重⼤事故,致⼈重伤、死亡或者使公私财产遭受重⼤损失的⾏为。

交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪(二)杨华兴交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪同属于刑法分则第二章“危害公共安全罪”的具体罪名。

危害公共安全,是指故意或者过失地实施足以危害不特定的多数人的生命、健康或者重大公私财产安全的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定:“违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。

”第一百一十四条规定:“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。

”{根据刑法修正案(三)修改}{原条文:放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法破坏工厂、矿场、油田、港口、河流、水源、仓库、住宅、森林、农场、谷场、牧场、重要管道、公共建筑物或者其他公私财产,危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。

}第一百一十五规定:“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

{根据刑法修正案(三)修改}{原条款:放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

}过失犯前款罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

”[上海杨华兴律师交通法博客(/)中的评论]杨华兴以行为人的两个认识状态为基础,以结果犯、危险犯犯罪类型为切入点的解析思路,可以比较清晰地区分交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪。

这是本律师前面评论的内容。

本律师现提出另一个新的解析思路,可以实现同样目的:以危险方法危害公共安全罪中的“危险”与机动车行驶中固有的“危险”存在着明显的差别,这一差别是区别以危险方法危害公共安全罪和交通肇事罪的关键因素;这一解析思路,基础仍然是行为人的两个认识状态的区别。