利水渗湿药

- 格式:ppt

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:40

第十三章-利水渗湿药利水渗湿药,是中医学中常用的一类药物。

在中医理论中,湿邪是致病的重要因素,长期湿邪滞留于人体内,容易导致各种疾病的发生。

利水渗湿药以其利水渗湿、通利水道的功效,可以清除体内湿气,驱除寒湿,从而预防和治疗多种疾病。

常用的利水渗湿药1.茯苓:是一种常见的吸湿性利水药。

茯苓味甘淡,性平不寒,具有利水渗湿,健脾安神的功效。

常用于治疗水肿,尿路感染,腹泻等症状。

茯苓泡水饮用或加入汤中煮食都可以起到治疗作用。

2.泽泻:是一种渗利水药。

泽泻味甘淡,性寒,具有清热利湿的功效。

常用于治疗湿热泻痢、水肿、黄疸等症状。

泽泻可以泡水饮用,也可以加入药方中煎汤服用。

3.木通:是一种利水化湿药,是中医宝典《本草纲目》中所收载的重要药物之一。

木通味辛苦,性温,具有通利水道、渗湿泄热的作用。

常用于治疗水肿、排尿不畅、热淋液等症状。

木通可以泡水饮用,也可以煎水送服。

4.茵陈蒿:是一种渗湿利水药。

茵陈蒿味苦寒,性平,具有宣泄利湿、清热泻火的功效。

常用于治疗尿路感染、消化不良、湿疹等症状。

茵陈蒿可以泡水饮用或加入药方中煎服。

利水渗湿药的使用注意事项1.注意药量:虽然利水渗湿药对治疗水肿等症状有明显的疗效,但是在使用时要注意药量,避免过量服用导致副作用产生。

因此,在使用时应该听从医师的建议,按照医嘱合理使用,不宜自行调整剂量。

2.注意药性:利水渗湿药种类虽多,但是其药性各异,互相配伍使用会对人体产生不同的反应。

因此,在配伍时要根据不同的症状和病情,采用不同的药物组合。

3.注意配合其他药物:利水渗湿药是一类常用的中药,但在使用时要注意与其他药物的配合,避免产生不良的药物相互作用,并按照医嘱合理使用。

4.注意饮食:利水渗湿药在使用中要注意饮食,避免食用芹菜、蕨菜、胡萝卜、甜橙等具有利尿作用的食物,以免影响疗效。

利水渗湿药是中医学中常用的一类药物,具有利水渗湿、通利水道的功效,可以清除体内湿气,驱除寒湿,从而预防和治疗多种疾病。

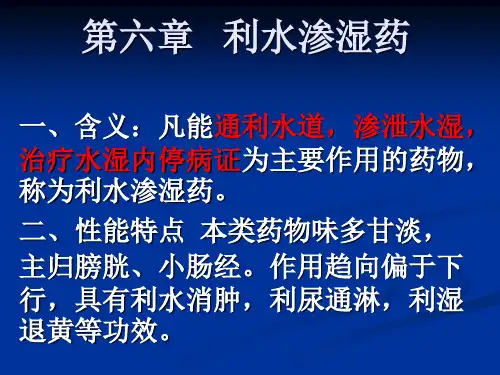

第六章利水渗湿药第六章利水渗湿药概述概念凡以通利水道,渗除水湿为主要作用,以治疗水湿内停的药物,谓之利水渗湿药。

药性味以甘淡或苦为主,性多寒凉或平,主归肾、膀胱、脾、小肠、肝经。

药性沉降。

分类、作用及适应证1.利水消肿----性味甘、淡平或微寒偏于利水渗湿,通过利小便,增加尿量使能潴留的水邪从小便排出水肿,小便不利,腹水,及痰饮。

2.利尿通淋----性味以苦寒或甘淡而寒利水兼有清热作用主入肾、膀胱经能清利下焦湿热证小便短赤,淋漓涩痛等淋证。

3.利湿退黄----性味苦寒主入肝胆经能清利肝胆湿热而退黄湿热黄疸,以及湿疮、湿疹。

此外,利水渗湿药中的部分药还可治疗湿浊所致的泄泻、尿浊、带下、结石等。

配伍:①兼有表证者配宣肺解表药;②脾虚不能运化水湿者,配补脾药;③脾肾阳虚水湿内停者,配温补脾肾药;④治湿热证,常配清热药,或清热燥湿药等;⑤气行则水行,气滞则水停,故利水渗湿药还当与行气药配伍,以提高疗效。

注意事项:阴亏津少者慎用或忌用。

考点:关注利水渗湿药的分类,各类的药性特点及适应证,关注配伍原则。

第一节利水消肿药一、茯苓★★★★、猪苓、泽泻药性味均甘、淡,茯苓、猪苓性平,泽泻性寒。

功效共同点:利水渗湿,用于水肿,小便不利,痰饮,水湿泄泻。

各药特点:茯苓性平,利湿作用较平和,为利湿之常用药。

又可健脾:①通过利湿,而达健脾之功,脾喜燥而恶湿,湿困于脾而致脾失健运,所以这种情况下,去湿可以健脾。

②本身也具健脾之功,可补益脾气。

所以既可治湿困于脾。

又可治无湿之脾虚证。

还可治脾虚不运。

水湿停滞之疾。

又可(宁心)安神,用治心脾虚所致的心神不安,心悸失眠。

猪苓利湿作用较茯苓强,且适应症同茯苓,若为阴伤而之小便不利者,常配阿胶等同用,也又可治淋浊带下,只是没有健脾及安神作用。

泽泻利水渗湿作用比猪苓强,又能泄热(泄肾,膀胱经之热),用于下焦湿热之淋浊,带下等。

内有湿热及滑精者忌用。

考点:关注茯苓的功用,特别是其既补又利的特点;关注三药的功用特点。

第四章利水渗湿药一、概述凡功能通利水道,渗除水湿的药物称为利水渗湿药。

利水渗湿药功能通利小便,具有排除停蓄体内水湿之邪的作用,可以解除由水湿停蓄引起的各种病症,并能防止水湿日久化饮,水气凌心等,故临床应用具有重要意义。

利水渗湿药主要适用于小便不利、水肿、淋症等病症。

对于湿温、黄疸、湿疮等水湿为患,亦具有治疗作用。

利水渗湿药味多甘、苦、淡,性多寒、平。

主要归肾、膀胱经,兼入脾、肺、小肠经。

二、利水渗湿药应用注意事项1.利水渗湿药功能有偏于利水渗湿、利水消肿、利水通淋以及利湿退黄之不同,应跟据具体病情适当选用。

2.水湿病症,有兼热兼寒之分,应用时需配合清热药与祛寒药同用。

如兼有脾虚不足,肾阳亏损者又应配合健脾、补阳药同用。

3.为加强利水效能,如膀胱气化失司,可配伍通阳化气药同用,肺气失宣者可配宣畅肺气药同用。

4.利水渗湿药效能有强有弱,质地有轻有重,故用量须适当掌握,个别药物用量过大可致伤正,尤宜慎用。

5.凡细小种子或研成粉末者,入汤煎服应于包煎。

6.利水渗湿药,对于阴虚不足者应慎用。

第一节利水消肿药歌诀:利水消肿泽薏苡,猪苓茯苓茯苓皮,玉米冬瓜赤小豆,蝼蛄葫芦与泽漆。

茯苓药用:多孔菌科真菌茯苓菌核的白色部份性味归经:甘、淡,平。

归心、肺、脾、肾经。

功效:利水渗湿,健脾,化痰,宁心安神临床应用:1.用于小便不利,水肿等症;茯苓功能利水渗湿,而药性平和,利水而不伤正气,为利水渗湿要药。

凡小便不利、水湿停滞的症候,不论偏于寒湿,或偏于湿热,或属于脾虚湿聚,均可配合应用。

如偏于寒湿者,可与桂枝、白朮等配伍;偏于湿热者,可与猪苓、泽泻等配伍;属于脾气虚者,可与党参、黄耆、白朮等配伍;属虚寒者,还可配附子、白朮等同用。

如:五苓散《伤寒论》:茯苓、猪苓、泽泻、白朮、桂枝。

治头痛发热,口燥咽干,烦渴饮水,水入即吐,小便不利。

2.用于脾虚泄泻,带下;茯苓既能健脾,又能渗湿,对于脾虚运化失常所致泄泻、带下,应用茯苓有标本兼顾之效,常与党参、白朮、山药等配伍。

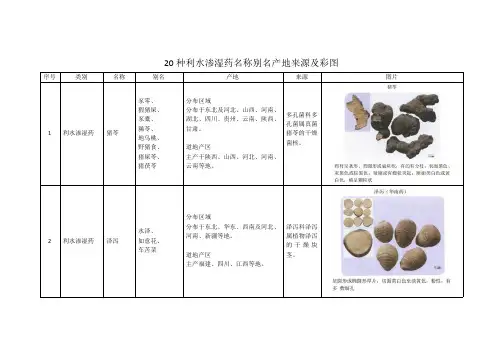

20种利水渗湿药名称别名产地来源及彩图序号类别名称别名产地来源图片1利水渗湿药猪苓豕零、猳猪屎、豕橐、豨苓、地乌桃、野猪食、猪屎苓、猪茯苓分布区域分布于东北及河北、山西、河南、湖北、四川、贵州、云南、陕西、甘肃。

道地产区主产于陕西、山西、河北、河南、云南等地。

多孔菌科多孔菌属真菌猪苓的干燥菌核。

2利水渗湿药泽泻水泽、如意花、车苦菜分布区域分布于东北、华东、西南及河北、河南、新疆等地。

道地产区主产福建、四川、江西等地。

泽泻科泽泻属植物泽泻的干燥块茎。

3利水渗湿药茯苓茯菟、松腴、不死面、松薯、松苓、松木薯分布区域分布于吉林、淅江、安徽、福建、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南、台湾。

道地产区主产于云南、安徽、湖北、河南、四川等地。

产云南者称“云苓”,质较优。

多孔菌科卧孔属真菌茯苓的干燥菌核。

4利水渗湿药薏苡仁薏米分布区域我国大部分地区均有分布。

道地产区全国大部分地区均产,主产于福建、河北、辽宁等地。

禾本科薏苡属植物薏苡的干燥成熟种仁。

5利水渗湿药车前子车前实、虾蟆衣子、猪耳朵穗子、凤眼前仁分布区域1、车前:分布于全国各地。

2、平车前:分布几遍全国,但以北方为多。

道地产区1、车前子:主产于江西、河南。

2、平车前子:主产于河北、辽宁、山西、四川等地。

车前科车前属植物车前或平车前的干燥成熟种子。

6利水渗湿药滑石液石、脱石、番石、共石分布区域:全国各地硅酸盐类滑石族矿物滑石7利水渗湿药木通通草、附支、丁翁分布区域1、木通:分布于江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、陕西等地。

2、三叶木通:分布于河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃和长江流域各地。

3、白木通:分布于西南及山西、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、陕西等地。

道地产区木通主产于陕西、山东、江苏、安徽等地;三叶木通主产于河北、山西、山东、河南等地;白木通主产于西南地区。

木通科木通属植物木通、三叶木通或白木通的干燥藤茎。

8利水渗湿药通草白通草、通花、花草、大通草、通大海、泡通、五加风、宽肠、大通塔、大木通、五角加皮分布区域分布于西南及江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、陕西、台湾等地。

利水渗湿药名词解释

利水渗湿是中医药学中的一个重要概念,主要指的是一类药物或方剂具有促进水液代谢、排除体内湿气的作用。

在中医理论中,湿气是一种病理因素,它可以由外界入侵或由内部产生,导致机体的水液代谢功能紊乱,从而引发各种疾病。

利水渗湿药是指那些能够通过促进尿液排泄或改善水液循环的药物。

它们常被用于治疗由湿气引起的疾病,如水肿、浮肿、黄疸、小便不利等症状。

这些药物通常具有以下特点:

1. 利尿作用:利水渗湿药物可以刺激肾脏排尿功能,增加尿量,从而排除体内多余的水分。

常用的利尿药物有茯苓、泽泻、车前子等。

2. 渗湿作用:除了促进尿液排泄外,利水渗湿药物还可以通过改善水液循环,减少局部或全身水湿的积聚。

这些药物通常具有渗透作用,能够促进体液的流动,如瞿麦、薏苡仁等。

3. 调节湿气:利水渗湿药物还可以通过调节机体的湿气平衡,改善湿热和湿寒等病理状态。

这些药物常常具有辛温或苦寒的性质,如陈皮、苍术等。

利水渗湿药物的使用需要根据具体病情和病因进行灵活选择。

在中医

临床实践中,常常与其他药物组合使用,以达到最佳疗效。

此外,饮食调节、生活习惯的改变也是治疗湿气疾病的重要辅助措施。

需要注意的是,使用利水渗湿药物时应遵循医生的指导,避免滥用或不当使用。

对于有肾功能异常或其他禁忌症的患者,应在医生的指导下进行治疗。

利水渗湿药的名词解释

利水渗湿药,又称祛湿药,是指能够促进水分渗入动物体内的药物,祛湿药的作用是在体内释放水分,从而去除体内湿气、温热以及降低血液粘稠度。

祛湿药通常是用来治疗多种症状和疾病,比如发热、腹泻、肝炎、头痛等。

有些祛湿药用于治疗肝脏疾病,用于减轻肝硬化、肝纤维化以及肝脏炎症等状况。

它们也可以用于改善肝脏功能,如提高肝脏细胞的渗透和代谢能力,促进肝脏的新陈代谢,降低肝脏中的水分和甘油三酯的分泌。

祛湿药的治疗方式一般分为内服、外用和经皮等多种疗法,其中内服的祛湿药有各种草药、中成药,外用的祛湿药有涂剂、洗剂等,经皮祛湿有物理祛湿、电祛湿等。

物理祛湿主要是通过改变周围环境的温度和湿度,以及加用垫子来改变外界的热量和湿度,从而促进水分的渗入体内。

电祛湿指的是利用电流去除体内的湿气,它比物理祛湿效果更好,同时不会造成皮肤的刺激,而且它的去湿效率也很高,是治疗体内湿气的最佳选择。

除了西药和中药外,民间还有许多调理湿气的方法,比如吃药膳、喝汤剂、低糖饮食等,这些都可以帮助消除体内湿气。

归根结底,用药治疗体内湿气是最有效的做法。

如果发现有湿气症状,最好及时就医,以进行正确的治疗。

一定要遵循医嘱服药,注意药物的比例和数量,以免出现不良反应。

此外,还应该注意规律生活,保持良好的心态,这样才能有效地改善体内湿气,并预防湿气症

状的出现。