第三章 欧阳修和北宋中期文学(板书)

- 格式:doc

- 大小:59.50 KB

- 文档页数:12

第二章北宋初期文学第一节北宋初期文学概况北宋初期指从宋王朝建立到欧阳修入主文坛之前,大约从960~1054年,约94年。

这一时期是是宋代文学的准备期、过渡期。

一、北宋初期的散文北宋初期晚唐五代内容贫乏、风格柔弱、文笔艰深,追求形式主义和唯美主义的流弊深重,骈文仍然十分盛行。

柳开、王禹偁等人痛斥这些流弊,倡导文学革新,并取得了相当成就。

柳开的贡献主要是理论上的,他追慕韩愈、柳宗元,倡导恢复古文、古道,直接影响到欧阳修、王安石等人的文道观。

王禹偁的贡献不仅表现在理论上,而且表现在诗文创作上。

他是北宋初期连接李杜韩白与欧苏的关键作家,对宋代诸大家发生巨大影响,被称为宋代诗文革新运动的先行者。

二、北宋初期的诗歌北宋初期效法白居易的“白体”,效法李商隐的“西昆体”和效法贾岛、姚合的“晚唐体”并存,而以“西昆体”影响最大。

西昆体是由《西昆酬唱集》一书而得名。

该书是杨忆将1005~1008年间,杨忆、刘筠、钱惟演等17人相互酬唱的250首诗歌的结集。

其中杨忆、刘筠、钱惟演的诗就有202首。

“西昆”即西北昆仑山之意。

传说昆仑山上有玉山,是西王母居住之地,也是远古帝王的藏书之府。

杨忆等人曾奉诏在密阁编修,密阁是宋皇室的藏书之府,故以“西昆”戏称。

西昆派的代表作家,主要有杨忆、刘筠、钱惟演等人。

他们诗作思想内容贫乏空虚,严重脱离现实社会和现实生活,是文学发展中一股逆流,理所当然地受到反西昆派作家的批判。

反西昆派的代表作家,主要有穆修、范仲淹、尹洙、石介等人。

其中,以范仲淹成就最高。

范仲淹是宋初有名的文臣武将,文、诗、词皆有传世之作,如《岳阳楼记》(文),《赠钓者》、《观渡诗》(诗),《苏幕遮》、《渔家傲》、《剔银灯》(词)等。

其词思想深邃,感情沉挚风格悲壮,开苏辛豪放派的先河。

三、北宋初期的词词兴起于隋唐之际,最早只有民间词。

中唐以后,文人仿作渐多,出现了文人词。

晚唐五代文人词达到繁盛,出现了第一个以词名家的作家温庭筠和第一个文人词集《花间集》以及被誉为宋词的开山祖师的李煜。

宋代文学教案西安文理学院梁瑜霞第一章宋代文学概论第一节宋代文学的总体成就及各体文学的特点:一、宋代文学的总体成就:宋代是继唐以后,文学发展的又一高峰期。

表现之一是诗词散文话本小说等都非常繁荣,尤其是词,最为发达,堪称“一代之文学”;话本等市民文学的兴起,在文学史上具有划时代的意义(中国文学正在偏离以“雅正”为旨归的诗文创作传统,内容的世俗化,语言的口语化,人物的市井化,推动古代文学由抒情文学向叙事文学转型,由雅向俗转型;表现之二是出现了欧阳修苏轼陆游辛弃疾等一批一流的作家,以及王安石黄庭坚周邦彥李清照杨万里姜夔及白体晚唐体西昆体苏门四学士江西诗派永嘉四灵江湖诗派等一大批非常有特色的作家和作家群;且作家作品数量惊人:宋代词人和作品分别是唐五代词人的20倍和50倍诗人和作品别集及散文也都数倍于唐代;表现之三是不仅诗词创作繁荣文学批评自觉且发达,作家们创作中对批评都有自觉论述,尤其是产生了诗话词话专著。

二、宋代各体文学的特点:宋诗:作为一种文学形式继续发展,并形成了自己的特色。

如果拿唐宋诗歌进行比较,正如缪钺先生所说:善学唐诗者莫过于宋,唐代因种种因缘,在诗坛上留下了空前的伟绩,“宋人欲求树立,不得不自出机杼(zhu),变唐人之所以能,而发唐人之所未尽。

”唐诗之美在情辞,故丰腴;宋诗之美在气骨,故瘦劲。

唐诗之弊为肤廓平滑,宋诗之弊为生涩枯淡。

从内容论,宋诗较唐诗更为广阔;就技巧论,宋诗较唐诗更为精细。

而此中各有利弊,故宋诗非能胜于唐诗,仅异于唐诗而已。

宋诗以其思想深邃和凝练概括的特点,成为我国诗史上与唐诗双峰并立的另一大诗派。

宋词:词到宋代发展到了顶峰。

从最初继承花间词和南唐的传统到摆脱其影响,形成自己的特色,以及不断发展完善,直至推至顶峰。

中国词史的黄金时代,名家辈出,佳作如潮,成为“一代文学”之代表;宋文:宋代散文在我国散文发展史上有重要的作用,也取得了很大的成就。

唐宋八大家中的六家都在宋代。

欧阳修、三苏、曾巩、王安石,在历史上产生了重大的影响。

中国古代文学史第三章欧阳修及其影响下的诗文创作中国古代文学史第三章欧阳修及其影响下的诗文创作第三章是欧阳修及其影响下的诗歌创作第一节欧阳修的古文、辞赋和四六一、欧阳修:勇大叔,不是酒鬼,是61号老人。

这是宋代文学史上最早的创作一代新风的文坛领袖。

二、欧阳修的诗学创新命题:欧阳修倡导的诗学创新实质上是针对五代文学风格的和宋初西昆体的,可是欧阳修的文学理论和创作实践都与柳开以来的复古派文论家有很大的不同。

体现在:1.反对西昆体和“太学体”。

2.对文学与道关系的新认识:(1)儒家道与现实生活密切相关;(2)文学与道并重;(3)文具具有独立性。

3.文道并重的思想的两重意义:(1)把文学看得与道同样重要。

(2)把文学的艺术形式看得与思想内容同样重要,提高了文学的地位。

三、欧阳修散文1.古文内容充实,形式多样。

无论是议论,还是叙事,都是有为而作,有感而发。

(1)他的有些议论文直接关系到当时的政治斗争,这一类文章具有积极的实质性内容,是古文的实际功用和艺术价值的有机结合的典范。

(2)另一种议论文与现实政治没有直接关系,但表达了作者对历史和生活的深刻思考。

2.欧阳修的记叙文也都言之有物,如《五代史记》。

3.欧阳修的散文具有强烈的情感色彩。

他的政治论文充满激情和情感;历史论文是低来回,充满感情;其他风格更注重抒情,悲伤和音乐是真诚的,情感和文学是结合在一起的。

4.欧阳修的作品充分体现了古文的实用性和审美性,古文的叙事、论证、抒情三大功能也得到了很好的整合。

四、欧阳修对散文文体的发展的贡献(对词赋的改革):1.欧阳修改革了上一代的平行赋和常规赋,取消了排律和押韵的双重规定,以赋取代了单一的散文,创造了文学赋。

这对文赋形式的确立具有里程碑意义。

如《秋声赋》(P44特色,赏析)。

2.欧阳修对四六体进行了革新,常参用散体单行之古文笔法,且少用故事成语,不求对偶工切,从而给这种骈四俪六的文体注入了新的活力。

3.欧阳修的创作丰富了其散文的主题和功能。

第三章欧阳修和北宋中期文学第一节北宋中期文学概况和诗文革新运动一、北宋中期文学概况北宋中期是从十一世纪50年代中期欧阳修入主文坛(约1054年)开始,经仁宗后期、英宗、神宗数朝至哲宗末年(1100)结束,约46年。

北宋中期文学在前期准备过渡的基础上,掀起了诗文革新运动,实现了诗、文、词的全面繁盛,达到了北宋文学的高峰,在中国古代文学史上留下了光辉的一页。

北宋中期文学的代表人物都是诗文革新运动的领导者和积极的参与者:欧阳修、梅尧臣、苏舜钦、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等。

其中影响最大的是欧阳修和苏轼。

二、宋代诗文革新运动北宋中期欧阳修领导的以批判西昆派流弊,继承唐代古文运动传统为目的的文学运动,被称为宋代诗文革新运动。

宋代诗文革新运动,既包括诗歌,也包括古文,而且以古文为主,因此又被称为宋代古文运动。

宋代诗文革新运动的结果是古文完全打败了骈文,牢牢的占据了文坛。

这种奇句单行,不讲声韵、对偶,被后人称之为文言文的古文,从宋代延续到元代、明代、清代,成了古代散文最主要的文体,直到1919年五四运动才被语体文所代替。

它在中国散文发展史上,具有无与伦比的地位,影响十分深远。

三、苏舜钦、梅尧臣、梅尧臣和苏舜钦是欧阳修诗文革新运动最重要的两位人物。

两人最主要的创作成就是诗歌。

在艺术风格上,梅苏截然不同。

梅诗以古淡著称,古淡中带有沉著之气和涵远隽永之美。

苏舜钦以豪放见长,豪放中带有悲凉之风和粗犷阳刚之美。

四、曾巩、苏洵、苏辙曾巩善于写杂记、序文、书启(下级写给上级的书信)等体裁,最为士林称道。

代表作有叙事的《墨池记》,说理的《战国策目录序》。

苏洵,是苏轼、苏辙的父亲。

他27岁始发愤苦读,47岁终于大器晚成。

苏洵创作以散文著称、以议论见长。

其代表作《权书》中的《六国论》,是传诵千古的名篇。

苏辙,为苏轼之弟,兄弟俩同登进士榜。

苏辙的创作以散文为主,可与父兄媲美,但风格各异。

苏洵以“博辨宏伟”见长,苏轼以行云流水著称,苏辙则以汪洋淡泊、深醇温粹为主,即在平稳淡泊之中见出博大深广,在温和纯净中见出深厚甘醇。

他的文章,奇崛不如其父,雄决不如其兄,但疏宕袅娜,自有风采。

代表作有《黄州快哉亭记》、《武昌九曲亭记》等。

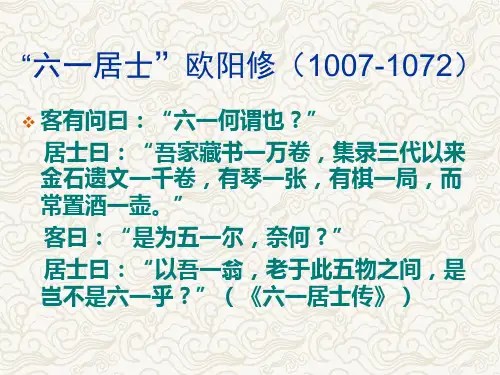

第二节欧阳修一、生平和思想欧阳修,字永叔,号醉翁、六一居士(曾自谓集古录一卷,书一万卷,琴一张,棋一局,酒一壶,鹤一双,故谓之六一)。

47岁后任翰林学士,主盟文坛,领导诗文革新运动。

有《欧阳文忠公集》传世。

欧阳修政治上比较开明,有较强的民本思想。

其性格耿直而豁达,虽多次遭贬,仍能保持旷达爽朗的态度,对苏轼有较大的影响。

欧阳修是个学识渊博的大学者,除诗词文等创作外,他于金石考古(著有《集古录》)、史学(著有《新唐书》、《新五代史》)、文学评论(著有《六一诗话》)等方面都有巨大成就。

二、文学主张欧阳修的文学主张是诗文革新运动的理论基础。

1、在文道观上,他继承了“先道德而后文章”(即“道先文后”)的传统观念,强调道的主导作用。

“文必与道俱”。

同时,他又有发展前人的文道观:①发展了“道”的认识,把道物化为和社会政治、日常生活关系极为密切的“百事”。

②虽强调先道后文,却不重道轻文或重道废文。

2、注重文学的情感因素,强调“人情”在创作中的作用。

在司马迁“发愤著书”说,韩愈“不平则鸣”说的基础上,他提出了“穷而后工”说。

3、提倡严肃的创作态度,主张写“三多”(多看、多做、多商量)的论文,提倡写“三上”(马上、枕上、厕上)文章。

三、欧阳修的散文1、地位和内容欧阳修是一个全才作家,其文、诗及词都对宋代文学的发展产生过开创性的影响,因而,成为北宋诗文革新运动的领袖。

苏轼有言:“欧阳子论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,诗赋似李白。

”这是很准确的评价。

就文、诗、词相较,其散文的成就和地位最高。

欧文的题材、内容、形式非常广泛。

就内容而言,以论道、论政、抒情之类为著;就形式而言,以记(记叙)、书(书信)、序(序跋)、论(论述)类成就最高。

2、艺术特色欧阳修散文的艺术特色是:既平易自然,又委婉曲折。

平易自然是欧阳修对宋初古文注重实用价值的继承,体现了宋代散文的共性特征;委婉曲折则是欧阳修对散文的美学发掘,表现了欧文的个性。

这一总特征还表现在语言上:一是如朱熹所评,多用平易寻常、清虚流畅的字句,不用奇字、重字、怪字、难字;二是善用虚字穿插呼应,读起来格外跌宕有味。

三是句式整饬而富于变化,富有音乐美。

四、欧阳修的诗词(一)诗欧诗题材丰富,现实性强,涉及的社会范围、生活领域极为广泛。

主要内容有:1、反映人民生活、国家大事。

2、表现自己在仕宦中的各种遭遇,抒发自己坦荡的胸怀和旷达的精神。

3、反映当时经济生活、民风民俗及咏物之作。

在艺术上,欧诗既有似李白似唐人的一面,又有刻意学习韩愈的一面。

前者主要表现在自由奔放,才情横溢,气魄雄伟上,后者则主要表现在诗歌的议论化与散文化倾向上,而这对宋诗风格的形成有重大影响。

(二)词欧阳修在诗文方面都是革新派,而在词方面却是继承多于革新。

欧词基本上和晏(殊)词处于同一水平,因此,人们常“欧晏”并称。

欧词在形式上仍以传统的小令为主,内容风格上仍是用婉约之笔写柔曼之情,受五代冯延巳的影响很深。

欧阳修对词的发展也有不可忽视的贡献,起到了承先启后的作用。

这主要表现在:在内容上,注重神态的描写和内心的刻画,使格调更为高雅,表现了歌者之词向文人之词的转变。

在题材上,欧词也对传统有突破,增加了歌咏自然风光,抒发仕宦遭遇、人生感慨和豪迈性格等题材。

在风格上,除了传统的婉丽外,还增加了与其为人相似的深挚、自然、爽朗、豪放等不同色彩,只是还未形成风格流派而已。

总之,欧词已在冯延巳、晏殊的基础上向深挚方面发展,在词史上起到了承先启后的作用。

第三节王安石和司马光一、王安石的生平、思想及文学主张王安石不但是北宋最伟大的政治家,而且是北宋诗文革新运动的积极参与者和著名的文学家,被后人尊为唐宋八大家之一,诗词也有很高的成就。

王安石的思想主要表现在他的政敌司马光给他总结出来的:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”三句话上。

这些思想不仅促使他致力于政治上的改革,也影响着他的诗文创作。

王安石的文道观虽然没有跳出先道后文的传统,但他对道的理解又与众不同,具有自己的特征。

这表现在两方面:一是将道进一步政治化,二是将道进一步人格化。

此外,王安石特别提倡神妙平易的文风。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。

二、王安石的散文王安石的散文的题材内容多集中议论上,写景和言情之作较少。

以奏章和书信形式出现的议论文,其内容多为指论国事,表现变法的见解,直接为变法呼吁辩驳。

此外,还有一些杂议。

王安石散文最突出的艺术特点是文如其人,处处显示出不惑于众人的大政治家超凡脱俗的胸襟气度和真知灼见。

其具体表现有四:从见解立论方面讲,是见地深刻,立论警绝,能见人所不能见,道人所不敢道。

从结构思路方面讲,是布局谨严,思路犀利,逻辑性强。

从语言文势方面讲,是口吻坚定,语气斩绝,文势充沛。

从艺术效果方面讲,是善于在短制中发惊人之论、出翻案之语、成一家之理。

三、王安石的诗词王安石的诗有相当高的成就,从体裁上讲,以乐府、古诗及七绝成就最高;从题材上讲,以咏政、怀古、抒情、写景最有特色;从风格上讲,他改变了王禹偁、欧阳修、梅尧臣等人崇尚平正的风气而增之以奇硬峭拔,在唐风向宋调的发展中起了重要作用。

他晚年的写景诗多为风格瘦硬精严的律诗、绝句,人称“半山体”。

王安石诗歌的艺术特征有三:一是以工取胜,《泊船瓜州》就是显例;二是以才学取胜,“经对经,史对史,释氏对释氏,道家事对道家事”,《书湖阴先生壁》即为显例;三是将议论入诗发展到绝句等短制之中,使见解警策、形象生动的议论诗、哲理诗得到进一步的定型和发展,如《贾生》、《登飞来峰》等。

四、司马光司马光的最大贡献是主编《资治通鉴》这部编年体史书。

他政治上保守,全面反对王安石的变法,是保守派的精神领袖。

司马光的文学创作以历史散文和政论散文成就最高,特别是《资治通鉴》中的《赤壁之战》、《淝水之战》等都是流传千古的名篇。

附“作品选讲一、五代史·伶官传序欧阳修解题:欧阳修曾主编《新五代史》,其中有一卷为《伶官传》,专门记载后唐庄宗(李存勖)宠信伶人,并委以官职,以至败政乱国的史实。

本文就是《伶官传》的序文。

伶人,从事歌舞戏剧表演的人。

供奉内廷,被授予官职的伶人,谓之伶官。

结构:一(1段)提出论点和论据。

二(2~4段)具体阐述论据,并作结论。

主题:这篇史论以后唐庄宗一生成败的事实,论证了国家的盛衰在于人事的道理,并因此概括出“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”、“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的著名论断,使人警醒。

艺术成就:1、史论结合,以史证论。

2、正反结合,一盛一衰,对比强烈。

3、扬抑结合,感情鲜明。

二、读﹤孟尝君传﹥王安石解题:《孟尝君传》即《史记·孟尝君列传》。

孟尝君为战国四公子之一,称为齐相,名满天下,门下有食客数千人。

本篇是作者读《孟尝君列传》的杂感。

结构:1句列出世人对孟尝君得士认识。

2~4句批驳世人的认识,提出自己的见解。

主题:这篇杂感否定了世人认为孟尝君礼贤下士的观点,阐述了真正的士人应该具有经世之才。

艺术成就:善于在短文中发惊人之论,出翻案之语,成一家之理。

全文共90字,除感叹语外,只有4句话,却见解新颖,说理透辟,可谓短制中极则。

三、戏答元珍欧阳修解题:宋仁宗景佑三年欧阳修因参与庆历新政被贬夷陵(今湖北宜昌),次年(1037)春,作此诗答丁宝臣。

丁宝臣,字元珍,时任峡州军事判官,是欧阳修的好友。

结构:首联写夷陵的荒寒,表现谪居的寂寞。

颔联写冬物犹存而春气已动的景象。

颈联写对故乡的思念和对春天的盼望。

尾联表达自己以旷放面对抑郁的态度。

主题:这首诗通过初春景物和心境的描写,表达了诗人迁谪山乡的寂寞心情和旷达的人生态度。

艺术成就:清新自然却又情韵深长,颇有唐诗之风。

首联用一疑一答,语气连贯,跌宕生姿,很受后人称道。

五、明妃曲王安石解题:明妃曲,为乐府旧题。

此诗作于宋仁宗嘉佑四年(1059),时王安石任江东提点刑狱,正向皇帝上万言书,酝酿变法。

原诗共二首,此为其一。

明妃,即王嫱(王昭君),晋时因避司马昭之讳,人称明妃。

昭君原为汉元帝妃,后为和亲,下嫁南匈奴呼韩邪单于。

结构:一(1~8句)从正面和侧面描写昭君的形貌、仪态和风度之美。

二(9~14句)写昭君在胡地的悠悠岁月和思念故国亲人的感情。

三(15~16句)揭示“人生失意”的主题的普遍性。

主题:这首诗借咏昭君远嫁之事,讽刺了君王的昏庸,慨叹人生失意和人才被埋没的普遍性。

艺术成就:立意新奇,借昭君事来揭示“人生失意”的主题。

采用正面和侧面相结合的方法来描写人物。

六、陶者梅尧臣解题:作于宋仁宗景佑三年(1036)任建德县知县时。