信息技术第一册第第6课 网络基础

- 格式:ppt

- 大小:514.50 KB

- 文档页数:13

第一单元(1—5课)信息与信息技术1 我们生活在信息时代2 计算机——信息处理工具3 Windows——计算机的管家4 计算机互联网络5 访问因特网第二单元(6—11课)多媒体世界6 多媒体与多媒体技术7 图形图像8 声音9 动态图像10 图文处理11 制作多媒体演示文稿第三单元(12—16课) 电子表格-——Excel12 数据的计算13 数据的排序14 数据筛选15 分类汇总与数据透视表16 图标的制作和修饰第四单元(17—22课) 图像处理——Photoshop17 图像合成与分层图像18 认识Photoshop中的路径19 调整图像色彩色调20 认识通道21 绘制图画22 制作公益广告画第一课我们生活在信息时代我们已经进入一个信息时代,信息以多种形式展现在我们身边,信息无处不在。

本课是信息技术教材第一单元的第一课,主要向学生们介绍了什么是信息,信息的表现形式以及信息活动,从而进一步介绍了什么是信息技术,以及信息技术与人们学习、生活的关系。

通过本课学习,使学生了解信息的定义、特征、重要作用以及信息的表现形式;了解信息的传递过程;认识人类的信息活动及信息社会,了解信息的价值;了解信息技术的概念及计算机技术在信息处理中的作用。

本课建议1课时。

一、信息在我们身边教材首先提供了一张展示上学路上情景的图片,教师引导学生仔细观察图片所包涵的事物(人、车、公益广告、红绿灯等)并回想自己上学路上的情景,让学生自己说出上学路上都看到了什么,听到了什么,体会信息在生活中的无处不在。

学生可以继续观察红绿灯图片、雷恩英语广告的图片,联系红绿灯和广告的作用体会红绿灯提供禁止与准许通行的信息,商品广告提供某种商品的信息,体会生活中看到的、听到的、触摸到的,所有感知到的事物都包含信息。

接下来教材讲到了从古到今,介绍了人类表达信息的各种方法,从远古的“结绳记事”到当今的制作网站、发布主页,使学生了解到人类的生活离不开信息,随着人类社会的进步,人类表达发布信息的方式越来越丰富、技术也越来越先进。

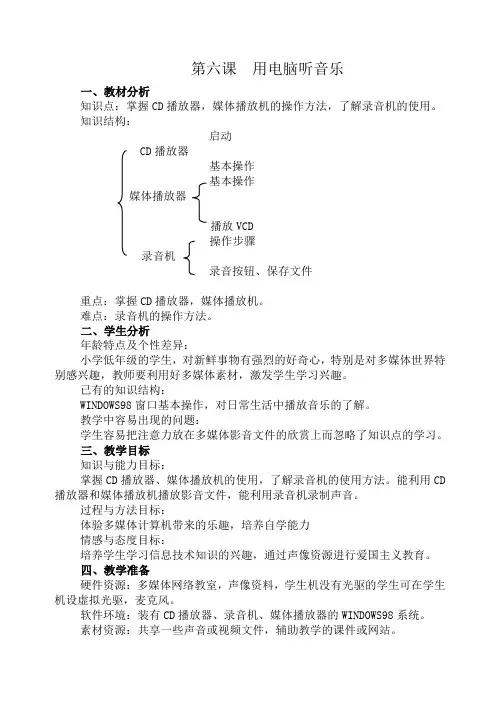

第六课用电脑听音乐一、教材分析知识点:掌握CD播放器,媒体播放机的操作方法,了解录音机的使用。

知识结构:启动CD播放器基本操作基本操作媒体播放器播放VCD操作步骤录音机录音按钮、保存文件重点:掌握CD播放器,媒体播放机。

难点:录音机的操作方法。

二、学生分析年龄特点及个性差异:小学低年级的学生,对新鲜事物有强烈的好奇心,特别是对多媒体世界特别感兴趣,教师要利用好多媒体素材,激发学生学习兴趣。

已有的知识结构:WINDOWS98窗口基本操作,对日常生活中播放音乐的了解。

教学中容易出现的问题:学生容易把注意力放在多媒体影音文件的欣赏上而忽略了知识点的学习。

三、教学目标知识与能力目标:掌握CD播放器、媒体播放机的使用,了解录音机的使用方法。

能利用CD 播放器和媒体播放机播放影音文件,能利用录音机录制声音。

过程与方法目标:体验多媒体计算机带来的乐趣,培养自学能力情感与态度目标:培养学生学习信息技术知识的兴趣,通过声像资源进行爱国主义教育。

四、教学准备硬件资源:多媒体网络教室,声像资料,学生机没有光驱的学生可在学生机设虚拟光驱,麦克风。

软件环境:装有CD播放器、录音机、媒体播放器的WINDOWS98系统。

素材资源:共享一些声音或视频文件,辅助教学的课件或网站。

五、教学流程本课知识点实践性强,可以利用学生喜闻乐见的声像资料来调动小学生的学习兴趣。

学生对Windows的窗口操作已很熟练,录音机的使用因为涉及到外接麦克风,教师在课前进行必要的设置,保证录音机可以正常使用。

建议本课1课时,采用建构主义的抛锚式教学。

(一)创设情境,导入新知教师可先播放一首同学们喜欢听的歌曲。

师:同学们你们喜欢这首歌曲吗?我们平时都用什么听音乐啊?生:录音机、VCD机、CD机今天我就给同学介绍一位用来听音乐的新朋友,它就是电脑,其实它不光能听音乐,还能看电影啊同学们,你们想不想认识它啊?(二)确定问题,学习新知师:电脑里有一位叫CD播放器的好朋友,它能让我们听到美妙的音乐,今天我们需要在电脑里找到这位朋友,看看谁最先在自己的电脑里放出刚才听到的歌曲。

河大版小学信息技术第一册教案教材名称:河大版小学信息技术第一册教学目标:1. 理解计算机的基本概念,掌握其操作界面及基本操作方法。

2. 学习使用Windows操作系统的基本功能,如创建文件夹、复制、删除、格式化磁盘等。

3. 掌握互联网的概念和基本使用方法,在互联网上查阅资料、发送电子邮件等操作。

4. 熟练掌握文字处理软件Word的基本功能,如打开、新建、编辑、保存、复制、粘贴等。

5. 了解数字音乐和图片的基本概念,掌握MP3播放器的使用方法,使用简单的图像处理工具处理图片。

6. 强化信息技术安全意识,掌握信息技术安全知识,建立对网络安全的正确认识。

教学内容及教学方法:第一课:计算机的概念和分类1. 讲解计算机的概念和分类。

2. 通过图片、视频等形式,展示不同种类的计算机,让学生了解计算机的多样性。

3. 教师在黑板上画出计算机的主要组成部分,让学生明白计算机是由硬件和软件两部分组成。

第二课:计算机的操作基础1. 讲解计算机的基本操作方法,包括开机、关机、重启、登陆、退出等。

2. 介绍Windows操作系统的基本功能,如使用鼠标、键盘进行操作、创建文件夹、复制、删除、格式化磁盘等。

第三课:网络基础知识1. 讲解互联网的概念和基本使用方法。

2. 通过视频、图片、网站等形式,展示互联网的应用领域,让学生了解互联网的重要性。

3. 让学生掌握互联网上查阅资料、发送电子邮件等基本操作方法。

第四课:Word的基础知识1. 介绍文字处理软件Word的基础知识,包括打开、新建、编辑、保存、复制和粘贴等。

2. 通过案例展示文字处理软件的应用,让学生了解文字处理软件的实际用途。

第五课:MP3音乐的基础知识1. 讲解数字音乐的基础知识。

2. 教师让学生了解MP3播放器的使用方法,如开机、关机、播放、暂停、设置音量等。

第六课:基础图片处理1. 介绍简单的图像处理工具,让学生了解图像处理的基本方法。

2. 让学生使用简单的图像处理工具处理图片,如裁剪、调整大小等。

青岛出版社《初中信息技术第一册》课程纲要编制:尹玉刚滨湖镇望重中学2020年9月青岛出版社《初中信息技术第一册》课程纲要一、一般项目:1.学校名称:滕州市滨湖镇望重中学2.科目名称:信息技术3.设计教师:尹玉刚4.课程类型:必修课程5.教学教材:青岛出版社初中第一册6.适用年级:七年级7.授课时间:19周8.日期:2020年9月二、课程元素1、课程目标:(一、)知识与技能1、理解信息及信息技术的概念与特征,了解利用信息技术获取、加工、管理、呈现与交流信息的基本工作原理,了解信息技术的发展趋势。

2、能熟练地操作并应用常用信息技术工具,初步形成自主学习信息技术的能力,能适应信息技术的发展变化。

(二、)过程与方法1、能从日常生活、学习中发现或归纳需要利用信息和信息技术解决的问题,能通过问题分析确定信息需求。

2、能根据任务的要求,确定所需信息的类型和来源,能评价信息的真实性、准确性和相关性。

3、能选择合适的信息技术进行有效的信息采集、存储和管理。

4、能熟练运用信息技术,通过有计划的、合理的信息加工解决实际问题、辅助学科学习、创作信息作品。

5、能采用适当的工具和方式呈现信息、发表观点、交流思想、开展合作。

6、能对自己和他人信息活动的过程和结果进行评价,归纳利用信息技术解决问题的基本思想方法。

(三、)情感态度与价值观1、体验信息技术蕴含的文化内涵,形成和保持对信息技术的求知欲,养成积极主动地学习和使用信息技术、参与信息活动的态度。

2、能辩证地认识信息技术对社会发展、科技进步和日常生活学习的影响。

3、能理解并遵守与信息活动相关的伦理道德与法律法规,负责任地、安全地、健康地使用信息技术。

2、课程内容:教学进度表3、课程实施:1、注重基础知识,计算机的基础知识操作时要精讲到位,让学生适当训练,树立学生学习信息技术的信心。

2、进一步引导学生正确的学习方向,激发他们对计算机技术这一新兴科学的学习兴趣,让其学有所得,学有所乐,拓宽其在计算机世界和互联网时代的视野,适应现代社会的需求。

信息技术一年级第六章节教学方案一、教学目标:本教学方案旨在帮助信息技术一年级学生对第六章节的内容进行系统和全面的学习。

通过本章节的学习,学生将能够掌握以下知识和技能:1. 了解计算机网络的基本概念;2. 掌握计算机网络中常用的网络设备;3. 理解网络传输媒介的种类和特点;4. 掌握网络传输协议的基本知识;5. 能够对网络进行简单的故障排除。

二、教学内容及进度安排:1. 基本概念介绍(两课时)1.1 计算机网络的定义和作用;1.2 局域网、广域网和因特网的概念;1.3 网络拓扑结构的种类和特点。

2. 网络设备介绍(三课时)2.1 路由器的功能和工作原理;2.2 交换机的功能和工作原理;2.3 防火墙的功能和工作原理;2.4 网络存储设备的功能和工作原理。

3. 网络传输媒介(三课时)3.1 有线传输媒介(双绞线、同轴电缆、光纤)的特点和应用;3.2 无线传输媒介(无线局域网、蓝牙、红外线、卫星)的特点和应用;3.3 传输媒介的选择和使用注意事项。

4. 网络传输协议(四课时)4.1 TCP/IP协议的概念和特点;4.2 IP地址的分类和分配方式;4.3 ARP协议和DNS协议的功能和应用;4.4 网络层、传输层和应用层协议的作用和示例。

5. 网络故障排除(两课时)5.1 常见网络故障的诊断和排除方法;5.2 网络故障的预防和维护建议;5.3 网络故障排除案例分析。

三、教学方法:1. 教师讲授结合学生互动:教师通过讲解和示范,引导学生在课堂上积极思考和提问,激发学生的学习兴趣。

2. 实践操作:教师组织学生进行实践操作,通过实际操作和实验验证,增强学生对网络设备和传输协议的理解和掌握。

3. 应用拓展:通过分析实际案例和进行小组讨论,培养学生的问题解决和应用能力。

四、教学资源:1. 教材:根据《信息技术一年级教材》第六章节的教学内容进行讲解和辅导。

2. 多媒体设备:使用投影仪、电脑等多媒体设备展示教学内容和案例分析。

信息技术第一册全册教案一、教学内容第1章计算机基础知识计算机发展史计算机系统组成常用计算机软件及其功能第2章操作系统基础操作系统的概念与功能常用操作系统简介操作系统的基本操作第3章计算机网络基础网络基础知识常用网络设备网络通信协议第4章 Word文字处理Word基本操作文档格式设置表格与图表制作二、教学目标1. 让学生了解计算机基础知识,掌握操作系统和计算机网络的基本操作。

2. 培养学生运用Word进行文字处理、排版和制作表格的能力。

3. 培养学生的信息素养,提高他们运用信息技术解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:操作系统原理、计算机网络知识、Word高级功能。

2. 教学重点:计算机基本操作、Word文字处理、表格与图表制作。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、计算机、投影仪。

2. 学具:教材、《信息技术》第一册、计算机。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过展示计算机在日常生活中的应用,引起学生对信息技术的兴趣。

2. 讲解计算机基础知识(15分钟)介绍计算机发展史、计算机系统组成及常用软件功能。

3. 操作系统基本操作(15分钟)讲解操作系统原理,展示操作系统基本操作。

4. 计算机网络基础(10分钟)介绍网络基础知识、常用网络设备和通信协议。

5. Word文字处理(25分钟)(1)基本操作(5分钟)讲解Word基本操作,如新建、保存、打开文档。

(2)文档格式设置(10分钟)介绍字体、段落、页面等格式设置方法。

(3)表格与图表制作(10分钟)演示表格创建、编辑及图表插入方法。

6. 随堂练习(20分钟)让学生根据所学内容进行实际操作,巩固所学知识。

7. 课堂小结(5分钟)六、板书设计1. 计算机基础知识2. 操作系统基础3. 计算机网络基础4. Word文字处理基本操作文档格式设置表格与图表制作七、作业设计1. 作业题目:(1)简述计算机发展史。

(2)列举三种操作系统及其特点。

人教版一年级信息技术上册知识点整理目录- [1. 电脑的基本操作](#1-电脑的基本操作)- [2. 文件和文件夹](#2-文件和文件夹)- [3. 网络基础知识](#3-网络基础知识)- [4. 媒体与多媒体](#4-媒体与多媒体)- [5. 信息安全与保护](#5-信息安全与保护)1. 电脑的基本操作- 认识计算机的外部部件,如显示器、键盘、鼠标等- 研究打开电脑和关闭电脑的操作方法- 了解并掌握鼠标的基本使用方法- 了解并掌握键盘的基本操作,如输入文字、删除文字等- 研究如何调整电脑屏幕的分辨率和亮度- 研究如何通过操作系统的菜单和图标打开应用程序2. 文件和文件夹- 研究什么是文件和文件夹,以及它们的区别- 了解并掌握创建、重命名和删除文件和文件夹的方法- 研究如何在电脑中查找和定位文件和文件夹- 了解文件和文件夹的属性,并研究如何修改它们3. 网络基础知识- 了解什么是互联网和局域网,以及它们之间的区别- 研究如何连接和断开网络- 了解常见的网络设备,如调制解调器、路由器等- 研究如何使用浏览器上网,如输入网址、进行搜索等- 初步了解网络安全的基本知识,如防火墙、病毒等4. 媒体与多媒体- 了解不同类型的媒体,如图片、音频、视频等- 研究如何使用画图工具绘制简单的图形- 了解并掌握多媒体播放器的基本操作,如播放、暂停、调节音量等- 研究如何保存和分享媒体文件5. 信息安全与保护- 了解个人信息的重要性和保护方法- 研究创建和使用强密码的方法- 了解网络上的常见安全风险和防范措施- 研究如何安全地使用社交网络和电子邮件- 初步了解网络欺凌和网络诈骗的基本概念以上是人教版一年级信息技术上册的知识点整理。

通过学习这些知识,同学们能够初步掌握基本的计算机操作和网络知识,提高信息安全意识,为今后的学习打下坚实的基础。

小学信息技术一年级上册第第6课《窗口操作》教案年级:一年级上册学科:信息技术版本:人教版(一、二年级起点)、【教材分析】《窗口操作》是小学信息技术一年级上册中的第6课内容。

作为信息技术基础知识的重要组成部分,窗口操作的教学对于培养学生的信息素养和计算机操作能力具有重要意义。

以下是对该教材内容的详细分析:《窗口操作》一课主要围绕Windows操作系统中的窗口操作展开,包括窗口的识别、打开与关闭、移动与调整大小、最大化与最小化等基本操作。

这些操作是学生在使用计算机时经常需要进行的,因此掌握这些技能对于提高学生的计算机操作能力至关重要。

1. 知识性与实用性相结合:教材内容注重知识与技能的结合,既介绍了窗口操作的基本概念,又通过实例演示和练习让学生在实际操作中掌握相关技能。

2. 图文并茂,易于理解:教材中使用了大量的图片和示意图来辅助说明窗口操作的过程和步骤,使得学生可以更加直观地理解窗口的组成和操作方法。

3. 强调实践操作:教材设计了丰富的实践活动,让学生在动手操作中巩固所学知识,提高计算机操作能力。

一、教学目标1. 知识与技能:-学生能够正确认识和识别计算机窗口的基本组成。

-学生能够掌握窗口打开、关闭、最大化、最小化、还原、移动和大小调整等基本操作技能。

-学生能够进一步巩固鼠标的基本操作方法,如单击、双击、拖动等。

2. 过程与方法:-通过直观感知和操作练习,培养学生的实践能力。

-引导学生通过观察、尝试、总结,形成自主学习的习惯。

-鼓励学生通过小组合作,共同解决问题,培养合作与交流能力。

3. 情感、态度与价值观:-激发学生的学习兴趣,培养其对信息技术的积极态度和探索精神。

-培养学生的耐心和细心,提高其对计算机操作的准确性。

二、教学重难点1. 重点:窗口的基本组成及基本操作技能。

2. 难点:窗口的菜单命令和鼠标操作技巧的准确应用。

三、教学准备1. 硬件设备:计算机、鼠标、键盘等。

2. 软件环境:Windows操作系统。

2024年信息技术教案第一册全册教案一、教学内容二、教学目标1. 让学生掌握计算机硬件、软件、操作系统的基础知识,能够熟练操作计算机。

2. 使学生了解计算机网络的基本概念和功能,能够安全上网,正确使用网络资源。

3. 培养学生熟练运用办公软件处理日常事务的能力。

4. 引导学生入门编程,激发学生对编程的兴趣,提高逻辑思维能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:计算机网络的基础知识、编程思维的培养。

2. 教学重点:计算机硬件、软件、操作系统的认识;办公软件的熟练应用;编程基础知识的掌握。

四、教具与学具准备1. 教具:计算机、投影仪、白板、粉笔。

2. 学具:教材、练习本、计算机。

五、教学过程1. 导入:通过生活实例,引出信息技术在现实生活中的重要性,激发学生学习兴趣。

详细过程:教师展示计算机在日常生活中的应用,如购物、学习、娱乐等,引导学生思考信息技术给生活带来的便利。

2. 知识讲解:按照教材章节,逐一进行知识讲解。

详细过程:讲解计算机硬件、软件、操作系统知识;计算机网络基础;办公软件应用;编程基础。

3. 例题讲解:结合知识点,进行例题讲解。

详细过程:教师通过投影仪展示例题,边讲解边引导学生思考,让学生掌握解题方法。

4. 随堂练习:针对每个知识点,设计相应的练习题,让学生及时巩固所学知识。

详细过程:教师发放练习题,学生独立完成,教师巡回指导,解答学生疑问。

六、板书设计1. 2024年信息技术教案第一册全册教案2. 内容:按照教学章节,列出每个章节的知识点、重难点。

七、作业设计1. 作业题目:(1)计算机硬件包括哪些部分?各部分的作用是什么?(2)简述TCP/IP协议的作用和特点。

(3)利用Word制作一份个人简历。

(4)用Python编写一个计算器程序。

2. 答案:(1)计算机硬件包括:CPU、主板、内存、硬盘、显卡、声卡等。

各部分作用:CPU负责处理数据,主板连接各部件,内存存储临时数据,硬盘存储长期数据,显卡负责显示输出,声卡负责音频输出。

第6课数字身份辨设备教学重难点教学重点:理解数字身份的概念和重要性。

掌握辨别数字设备的方法和技巧。

教学难点:培养学生对数字身份和设备的综合分析能力。

引导学生在实际生活中正确应用数字身份保护措施。

学情分析学生在日常生活中已经频繁接触各种数字设备和网络应用,但对于数字身份与设备之间的关系以及如何辨别数字设备可能缺乏系统的认识。

他们具有较强的好奇心和探索欲望,同时也具备一定的信息技术基础操作能力。

然而,在信息安全和数字素养方面的意识还有待进一步提高。

教材分析本节课主要围绕数字身份与设备的辨别展开,让学生了解数字身份的重要性以及如何通过不同的特征和方法来识别数字设备。

教材内容紧密结合实际生活中的网络应用场景,有助于学生将所学知识应用到实际中,提高信息安全意识和数字素养。

核心素养信息意识:学生能够认识到数字身份在网络环境中的重要性,提高对数字设备的识别能力和信息敏感度。

计算思维:通过分析数字身份与设备的关系,培养学生的逻辑思维和问题解决能力。

数字化学习与创新:引导学生利用信息技术手段保护数字身份,创新数字设备的使用方法。

信息社会责任:让学生了解数字身份保护的法律和道德规范,增强信息安全意识和社会责任感。

教学准备多媒体课件:包含数字身份与设备的案例、图片、视频等。

数字设备实物:如手机、平板电脑、笔记本电脑等。

网络连接设备:确保学生能够在课堂上进行在线搜索和学习。

教学过程一、导入新课【活动设计】情境引入:首先播放一段简短的视频,一个模拟的网络直播场景,比如学校的运动会或读书节活动直播。

在视频中,多个摄像头、手机、平板电脑等设备同时参与直播,展现给观众多样化的视角和体验。

问题抛出:视频结束后,教师提出问题:“同学们,在刚才的直播中,你们看到了哪些设备参与了直播?如果你们是直播团队的一员,如何确保这些设备在网络中的身份是清晰且可识别的?”这个问题旨在引发学生对数字身份与设备之间关系的思考。

讨论交流:教师组织学生进行小组讨论,鼓励学生分享自己的想法和观点。