制度章句(整理)

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:4

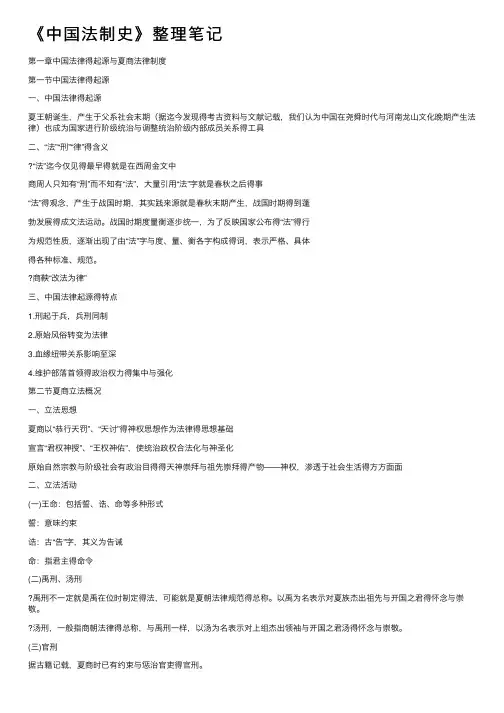

《中国法制史》整理笔记第⼀章中国法律得起源与夏商法律制度第⼀节中国法律得起源⼀、中国法律得起源夏王朝诞⽣,产⽣于⽗系社会末期(据迄今发现得考古资料与⽂献记载,我们认为中国在尧舜时代与河南龙⼭⽂化晚期产⽣法律)也成为国家进⾏阶级统治与调整统治阶级内部成员关系得⼯具⼆、“法”“刑”“律”得含义“法”迄今仅见得最早得就是在西周⾦⽂中商周⼈只知有“刑”⽽不知有“法”,⼤量引⽤“法”字就是春秋之后得事“法”得观念,产⽣于战国时期,其实践来源就是春秋末期产⽣,战国时期得到蓬勃发展得成⽂法运动。

战国时期度量衡逐步统⼀,为了反映国家公布得“法”得⾏为规范性质,逐渐出现了由“法”字与度、量、衡各字构成得词,表⽰严格、具体得各种标准、规范。

商鞅“改法为律”三、中国法律起源得特点1.刑起于兵,兵刑同制2.原始风俗转变为法律3.⾎缘纽带关系影响⾄深4.维护部落⾸领得政治权⼒得集中与强化第⼆节夏商⽴法概况⼀、⽴法思想夏商以“恭⾏天罚”、“天讨”得神权思想作为法律得思想基础宣⾔“君权神授”、“王权神佑”,使统治政权合法化与神圣化原始⾃然宗教与阶级社会有政治⽬得得天神崇拜与祖先崇拜得产物——神权,渗透于社会⽣活得⽅⽅⾯⾯⼆、⽴法活动(⼀)王命:包括誓、诰、命等多种形式誓:意味约束诰:古“告”字,其义为告诫命:指君主得命令(⼆)禹刑、汤刑禹刑不⼀定就是禹在位时制定得法,可能就是夏朝法律规范得总称。

以禹为名表⽰对夏族杰出祖先与开国之君得怀念与崇敬。

汤刑,⼀般指商朝法律得总称,与禹刑⼀样,以汤为名表⽰对上组杰出领袖与开国之君汤得怀念与崇敬。

(三)官刑据古籍记载,夏商时已有约束与惩治官吏得官刑。

第三节夏商法律得基本内容⼀、⾏政法律规范(⼀)国王就是国家得最⾼统治者(⼆)中央⾏政管理体制(三)地⽅⾏政官吏体制⼆、军事管理制度三、刑事法律规范(⼀)五⾏:墨、劓、髌、宫、⼤辟(⼆)刑罚罪名得规定:不孝罪、不从王命罪、危害社会,破坏公共秩序罪、贼杀罪、不事农业罪、弃灰于公道罪······(三)刑法得适⽤原则由⼈罚代替天罚具有以⾁刑为主得⾝体残害报复主义刑罚为特点1.罪及本⼈,刑不诛连得原则2.疑罪从轻得原则3.不杀⽆辜得恤刑原则4.过失从轻得原则四、经济法律规定(⼀)⼟地管理:⼟地王有,即国有制(⼆)赋税制度:1.赋纳2.贡献(三)⼿⼯业⽣产管理制度(四)商业管理制度(五)⾃然资源⽴法:“禹禁”第四节夏商司法制度⼀、法官⼆、国王三、审判制度四、证据制度1.神明得暗⽰2.⼘辞五、监狱制度第⼆章西周法律制度第⼀节⽴法概况⼀、西周得⽴法指导思想“天罚”思想明德慎罚:所谓明德,就就是提倡尚德、敬德,它就是慎罚得指导思想与保证。

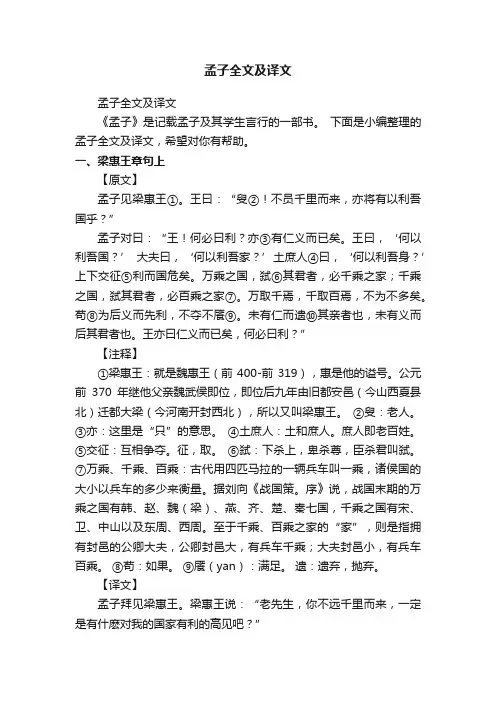

孟子全文及译文孟子全文及译文《孟子》是记载孟子及其学生言行的一部书。

下面是小编整理的孟子全文及译文,希望对你有帮助。

一、梁惠王章句上【原文】孟子见梁惠王①。

王曰:“叟②!不员千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王!何必曰利?亦③有仁义而已矣。

王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,‘何以利吾家?’土庶人④曰,‘何以利吾身?’上下交征⑤利而国危矣。

万乘之国,弑⑥其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家⑦。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟⑧为后义而先利,不夺不餍⑨。

未有仁而遗⑩其亲者也,未有义而后其君者也。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”【注释】①梁惠王:就是魏惠王(前400-前319),惠是他的谥号。

公元前370年继他父亲魏武侯即位,即位后九年由旧都安邑(今山西夏县北)迁都大梁(今河南开封西北),所以又叫梁惠王。

②叟:老人。

③亦:这里是“只”的意思。

④土庶人:土和庶人。

庶人即老百姓。

⑤交征:互相争夺。

征,取。

⑥弑:下杀上,卑杀尊,臣杀君叫弑。

⑦万乘、千乘、百乘:古代用四匹马拉的一辆兵车叫一乘,诸侯国的大小以兵车的多少来衡量。

据刘向《战国策。

序》说,战国末期的万乘之国有韩、赵、魏(梁)、燕、齐、楚、秦七国,千乘之国有宋、卫、中山以及东周、西周。

至于千乘、百乘之家的“家”,则是指拥有封邑的公卿大夫,公卿封邑大,有兵车千乘;大夫封邑小,有兵车百乘。

⑧苟:如果。

⑨餍(yan):满足。

遗:遗弃,抛弃。

【译文】孟子拜见梁惠王。

梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,一定是有什麽对我的国家有利的高见吧?”孟子回答说:“大王!何必说利呢?只要说仁义就行了。

大王说‘怎样使我的国家有利?大夫说,‘怎样使我的家庭有利?’一般人士和老百姓说,‘怎样使我自己有利?’结果是上上下下互相争夺利益,国家就危险了啊!在一个拥有一万辆兵车的国家里,杀害它国君的人,一定是拥有一千辆兵车的大夫;在一个拥有一千辆兵车的国家里,杀害它国君的人,一定是拥有一百辆兵车的大夫。

表达规矩的名言警句规矩的名言格言警句1、凡事都有规矩。

2、不以规矩不能成为方圆。

3、悬衡而知平,没规而知圆。

4、打破常规的道路指向智慧之宫。

5、法则可以避免错误,却决不会赋予美。

6、常制不可以待变化,一涂不可以应万方。

7、矩不正,不可为方;规不正,不可为圆。

8、体无常规,言无常宗,物无常用,景无常取。

9、这个伟大的世界永远旋转,不断地改变陈规。

10、天下之事,不难于立法,而难于法之必行;不难于听言,而难于言之必效。

11、在人才的问题上,要特别强调一下,必须打破常规去发现,选拔和培养杰出的人才。

12、对于一个艺术爱来说,如果能够打破常规,完全自由进行创作,其成绩往往会是惊人的。

13、我们之所以能够打败蒋介石,就是不讲老规矩,不按老路子打,一切看情况,打赢算数。

14、欲成方面圆而随其规矩,则万事之功形矣,而万物莫不有规矩,议言之士,计会规矩也。

15、人们厌烦了寂静,就希望来一场暴风雨;厌烦了规规矩矩气度庄严地坐着,就希望闹出点乱子来。

16、地狱是一个炉灶,上面放着僧侣的热锅,它是教士的专用灶,天父教士的大厨师,很关心改善僧侣的营养,他把自己的那些不规规矩矩地注意僧侣的诫命的孩子放在烤锅上。

17、马克思主义是有框子的,我们有的是大框子,并不一般一反对框子,我们要改造整个社会,使之无产阶级化,这个框子该有多么大!我们还要改造自然,这又是多么大的框子。

关于规矩的名言警句1、No.5丈夫志四海,万里犹比邻。

——曹植《赠白马王彪》2、不以规矩,不能成方圆即不以规矩,不能成方圆。

《不以规矩,不能成方圆》出自《孟子》的《离娄章句上》。

孟子要求当政者实施仁政的鼓吹与呐喊。

具体落实到两个方面:3、No.10与朋友交,言而有信。

——《论语-学而》4、——《管子》立法令者以废私也,法令行而私道废。

5、我绝对不会让我的部下重走我之前的路,委曲求全、十年媳妇熬成婆这样的生存规矩我一定不让他们做,我一定要创造一个理想的、机会均等的、自由的环境。

没有规矩不成方圆是谁的名言

“不以规矩,不能成方圆”出自《孟子》的《离娄章句上》。

. 孟子要求当政者实施仁政的呐喊。

. 具体落实到两个方面:一是“法先王”;二是选贤才。

. 所谓“不以规矩,不能成方圆”的说法成为了人们在生活中常用的格言警句。

.

不以规矩,不能成方圆是出自《孟子》的《离娄章句上》。

意思就是在规矩面前,就是让人必须遵守的规章制度,只有让人人都去遵守已经制定的规章制度,才能让众人生活工作实现回归到正常的轨迹。

俗话说得好家有家规,国有国法,只有遵守家规国法才能使社会更好地继续维持下去。

不以家规,不能方圆。

在家法就是要长辈起带头作用,制定的任何规矩,家族里的人都要去遵守,不能任由小辈们乱来胡搞,如果小辈们吃喝嫖赌,作为长辈们应该要指责和纠正,如果触犯了家规,德高望重的长辈们是应该执行家法来惩罚犯家规的家族成员。

有或者作为长辈自己带头起破坏家规去偷去抢,小辈们也会照着长辈们一样干些违法乱纪的事情,这就是典型的上梁不正下梁歪了。

滕王阁序重点字词归纳整理

滕王阁序是创作于六朝时期的古典文学名篇,其中所含的重点字词归

纳整理如下:

一、梁灏

1、梁灏:梁灏(Liang Hao),中国两宋时期的文学家,《滕王阁序》的作者,传入南宋的文学家之一。

2、魏延:魏延(Wei Yan),梁灏的同乡,两宋官阶极高,历任太子

太傅、尚胥等官职,《滕王阁序》中颂扬他对北方领土的战略作。

二、滕王阁

1、滕王阁:滕王阁(Teng Wang Pavilion),原坐落于今山东省枣庄市,是两宋时期建筑工程和文学遗产,被誉为“中国第一衡家”。

2、其名:滕王阁以秦滕(King Teng)命名,秦滕是楚王室的创始人,是著名战略家、政治家。

三、建筑

1、飞跃桥:飞跃桥(Jumping Bridge),位于滕王阁前的高台上,可

以凭借它一跃而上,犹如伸展羽翼,传达出宏伟的气势。

2、阊门:阊门(Gateway),滕王阁最高、最宏伟的入口,象征着楚

文化崛起的历史典礼,又用来祭奠秦王滕求仁、安民和平的伟大志向。

四、文学

1、章句:章句(Verses),梁灏创作的滕王阁序,全文共六章,结构严谨,精致文字,反映出梁灏对楚文化的敬仰。

2、抑扬:抑扬(Rhythm),滕王阁序采用流畅的抑扬格调,情节衔接紧凑,从而彰显出梁灏滕王阁这一历史文学遗产的灿烂宏伟。

第一章xx法律得起源与夏xx法律制度第一节xx法律得起源一、xx法律得起源夏王朝诞生,产生于父系社会末期(据迄今发现得考古资料与文献记载,我们认为中国在尧舜时代与河南龙山文化晚期产生法律)也成为国家进行阶级统治与调整统治阶级内部成员关系得工具二、“法”“刑”“xx”得含义✓“法”迄今仅见得最早得就是在西周金文中商周人只知有“刑”而不知有“法”,大量引用“法”字就是春秋之后得事“法”得观念,产生于战国时期,其实践来源就是春秋末期产生,战国时期得到蓬勃发展得成文法运动。

战国时期度量衡逐步统一,为了反映国家公布得“法”得行为规范性质,逐渐出现了由“法”字与度、量、衡各字构成得词,表示严格、具体得各种标准、规范。

✓xx“改法为律”三、xx法律起源得特点1.刑起于兵,兵刑同制2.原始风俗转变为法律3.血缘纽带关系影响至xx4.维护部落首领得政治权力得集中与强化第二节xx立法概况一、立法思想夏商以“恭行天罚”、“天讨”得神权思想作为法律得思想基础宣言“君权神授”、“王权神佑”,使统治政权合法化与神圣化原始自然宗教与阶级社会有政治目得得天神崇拜与祖先崇拜得产物——神权,渗透于社会生活得方方面面二、立法活动(一)xx:包括誓、诰、命等多种形式誓:意味约束诰:古“告”字,其义为告诫命:指君主得命令(二)xx刑、汤刑✓禹刑不一定就是禹在位时制定得法,可能就是夏朝法律规范得总称。

以禹为名表示对夏族杰出祖先与开国之君得怀念与崇敬。

✓汤刑,一般指商朝法律得总称,与禹刑一样,以汤为名表示对上组杰出领袖与开国之君汤得怀念与崇敬。

(三)官刑据古籍记载,夏商时已有约束与惩治官吏得官刑。

第三节xx法律得基本内容一、行政法律规范(一)国王就是国家得最高统治者(二)中央行政管理体制(三)地方行政官吏体制二、军事管理制度三、刑事法律规范(一)五行:xx、劓、髌、xx、大辟(二)刑罚罪名得规定:不孝罪、不从王命罪、危害社会,破坏公共秩序罪、贼杀罪、不事农业罪、弃灰于公道罪······(三)刑法得适用原则由人罚代替天罚具有以肉刑为主得身体残害报复主义刑罚为特点1.罪及本人,刑不诛连得原则2.疑罪从轻得原则3.不杀无辜得恤刑原则4.过失从轻得原则四、经济法律规定(一)土地管理:土地xx有,即国有制(二)赋税制度:1.赋纳2.贡献(三)手工业生产管理制度(四)商业管理制度(五)自然资源立法:“xx”第四节xx司法制度一、法官二、国王三、审判制度四、证据制度1.神明得暗示2.xx五、监狱制度第二章西周法律制度第一节立法概况一、西周得立法指导思想✓“天罚”思想✓明德慎罚:所谓明德,就就是提倡尚德、敬德,它就是慎罚得指导思想与保证。

《中国法制史》第一、二章一、中国法律起源的特点:国之大事,在祀与戎。

(p17)(一)战争与法律(二)祭祀与法律二、奴隶制五刑的具体内容1、大辟:死刑2、膑辟:剔去罪犯的膝盖骨3、宫辟:损害罪犯的生殖器官4、劓:割去罪犯的鼻子5、墨:在罪犯的脸额部位刺字6、刖:砍掉罪犯足第三章一、西周的《九刑》九刑有两种含意:1.西周实行的九种刑罚,即墨、劓、刖、宫、大辟、流、赎、鞭、扑2.《九刑》是西周成文刑书的统称。

流:中国古代称流刑为流。

指把罪犯押解到边远地方服劳役或戍守,不得离开该地区的刑罚。

赎:赎刑用财物抵免刑罚。

扑:扑刑是一种身体刑,包括笞、鞭、杖。

笞用竹,鞭用革,杖用荆。

扑刑在古代为教刑,用来督责官吏,又称为官刑。

鞭:鞭刑(在古代)全部都体现在刑讯上二、明德慎罚的思想“明德慎罚”是“以德配天”政治思想的自然延伸,“以德配天”主张“民之所欲,天必从之”,也就是说“民心”即“天意”。

“明德”就是提倡“德治”,注重教化的作用;“慎罚”就是指立法、司法、刑罚处罚要宽缓、慎重。

明德慎罚就是强调要将教化和刑罚结合起来。

崇尚德政,提倡德教,谨慎地使用刑罚。

此思想奠定了中国古代法律思想中的“重德”、“仁政”传统三、西周的质剂与傅别(一)质剂:买卖契约质:买卖奴隶、牛马等贵重的活物用较长的契约剂:买卖兵器、珠宝等贵重器物用较短的契约(二)傅别:借贷契约傅:书写别:中分,借贷双方各执一半四、七出与三不去(一)七出1、无子:妻子未能生子2、淫泆:妻子生活作风淫乱3、不事舅姑:不孝顺公婆4、口舌:妻子搬弄是非离间亲属关系5、盗窃:妻子暗蓄私财6、妒忌:妻子争风吃醋7、恶疾:妻子罹患恶性传染病(二)三不去1、有所取无所归,不去:结婚时妻子有来处,休妻时无归处2、与更三年丧,不去:妻子与丈夫曾经共同为公婆之一守满丧期3、前贫贱后富贵,不去:结婚时丈夫贫贱,休妻时夫已富贵五、五听案件审理中,法官兼听诉讼双方的供词,并以经验辨别双方供词的矛盾与真伪,即为五听。

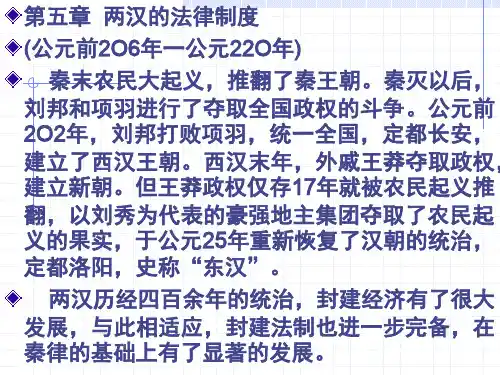

第五章汉朝法律制度第一节汉朝法制指导思想的变化一、“无为而治”思想二、“独尊儒术”三、汉朝法律的儒家化第二节汉朝立法概况及其法律形式“汉承秦制”即汉朝在秦律基础上进行了立法活动。

汉朝立法最集中的两个时期分别是汉高祖刘邦时期和汉武帝刘彻时期,在这两个时期形成了著名的汉律六十篇,并完善了汉朝的法律形式。

一、汉朝立法概况1.约法三章西汉建立之前,公元前206年,刘邦在率领军队占领咸阳之后,召集关中父老、豪杰,与之“约法三章”,即“杀人者死,伤人及盗抵罪”。

《约法三章》废除了秦朝的苛法,使得刘邦争取到了关中的民心,并且起到了重要的调整社会秩序的作用。

这是西汉立法之开端,为赢得楚汉战争的胜利和夺取全国政权起到了重要作用。

2.汉律六十篇(1)《九章律》《九章律》是两汉的基本法律,是萧何在参照、借鉴《法经》和《秦律》的基础上制定的。

因《九章律》是在《法经》《盗律》、《贼律》、《囚律》、《捕律》、《杂律》、《具律》六篇基础上,直接在其后增加《户律》(户籍、赋税和婚姻之事)、《兴律》(征发徭役、城防守备之事)、《厩律》(牛马畜牧和驿传之事)三篇,共九篇而成,故称为《九章律》。

《九章律》在篇章体例上存在明显的缺陷,将总则篇《具律》放在中间的位置,具有明显的拼凑的痕迹,起不到其在《法经》中总结的作用。

但在内容方面,相较秦律而言,还是做了一定的变更。

(2)《傍章律》(3)《越宫律》(4)《朝律》3.其它立法(1)《酎金律》(2)《左官律》(3)《沈命法》二、汉朝法律形式两汉时期的法律形式在秦朝的基础上有所发展,以律、令、比、故事等为基本的法律形式。

1.律2.令3.比4.“故事”5.《春秋》等儒家经典《春秋》等儒家经典,具体来说包括《春秋》、《诗经》、《书经》、《易经》、《仪礼》等儒家经典。

《春秋》等儒家经典之所以能成为汉朝的具有法律效力的法律形式,与汉朝时儒家推行的春秋决狱,引经决狱有直接关系。

汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”之后,为了将儒家思想贯彻到法律领域,实现封建法律的儒家化,在司法领域董仲舒首创《春秋》决狱。

高中历史中国古代史知识点总结高中历史中国古代史重要知识点整理一、专制主义中央集权制度的演变和发展趋势秦朝————汉朝————隋唐————宋朝————元朝————明清二、分裂与统一1、分裂的原因⑴封建自然经济的分散性。

(占主导地位)⑵专制主义中央集权统治的削弱和地方割据势力的膨胀。

(政治腐败)⑶封建统治集团内部争权夺利的斗争。

(激化矛盾)⑷各族统治阶级之间的矛盾和斗争。

2、统一的原因统一是历史发展的必然趋势,其原因:⑴秦汉以来,中央集权制度的建立和发展,有效巩固了多民族国家的统一。

⑵从思想上看,中华民族很早就产生了统一的思想要求,经儒家发展为“大一统”思想,成为中华民族的强大凝聚力的思想根源。

⑶民族融合使民族之间的凝聚力加强。

⑷中原汉族先进经济、文化的强大吸引力,使少数民族向往中原。

(被征服)3、评价:⑴分裂是历史发展的支流,处于短暂的、次要的地位。

①从时间看,封建社会分裂时间不超过几百年。

②从朝代看,重要的朝代都是统一的王朝,影响巨大、深远。

③从分裂时期看,分裂孕育着统一,出现局部统一。

⑵对分裂与统一要具体分析,尤其是国家分裂不能一概而论,不能对分裂简单地加以否定。

⑶统一是历史发展的主流,处于主要地位。

要充分肯定国家统一的历史进步作用。

三、治乱兴衰、产生治世的原因⑴统治阶级调整统治政策在长期战乱、分裂,新王朝建立之后,统治者一般都能认识到人民的力量和吸取前朝灭亡的教训而调整统治政策,政治上加强中央集权,经济上采取修养生息政策,使社会经济迅速发展,出现治世。

⑵统一的局面下,政局稳定,政治清明,经济繁荣。

(开元盛世)⑶在社会出现严重危机之后,经改革调整而出现中兴局面。

(光武中兴)⑷开明的民族政策使各民族之间和睦相处,友好交往。

(贞观之治) ⑸广大劳动人民的辛勤劳动。

2、出现乱世的原因⑴统治黑暗、腐朽。

如皇帝不理政事,重用奸臣、宦官等人,造成外戚或宦官专权的现象。

(汉、唐、明)⑵统治阶级内部矛盾激化。

规章制度条文格式范本下载第一章总则第一条为维护组织正常秩序,保障成员权益,促进组织健康发展,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本组织所有成员,并具有约束力。

第三条本规章制度的修改和解释权归组织管理人员所有。

第四条成员应遵守本规章制度,不得违反或规避规定。

第五条完善本规章制度,适时修订,不断完善,以利组织发展。

第二章成员资格第六条加入本组织需符合以下条件:(一)认同本组织宗旨,并愿意为其发展做出贡献;(二)具备相关专业背景或技能,能够为组织发展提供支持;(三)遵守本规章制度,不得有违规行为。

第七条本组织对成员资格有最终决定权,未通过审核的成员不得加入。

第三章组织架构第八条本组织设立以下职务:(一)主席:负责全面领导组织工作;(二)副主席:协助主席工作,并代理主席职责;(三)秘书长:负责组织日常事务管理和文件资料整理;(四)财务主管:负责组织经济管理和财务收支控制。

第九条各职务成员经主席提名,全体成员表决通过后生效。

第四章会议制度第十条本组织设立常规会议和特别会议,具体议程由主席拟定。

第十一条常规会议至少每季度召开一次,特别会议视需要召开。

第十二条会议主题应围绕组织发展和工作情况展开,提出建设性意见和建议。

第五章成员权利和义务第十三条成员有以下权利:(一)参与组织事务的讨论和决策;(二)享受组织提供的各项服务和资源;(三)提出意见和建议,参与组织发展规划。

第十四条成员有以下义务:(一)遵守本规章制度,不得违规行为;(二)尊重组织决策和规定,不得违反规定;(三)积极参与组织活动,为组织发展贡献力量。

第六章违规处理第十五条若成员违反本规章制度,组织管理人员有权采取以下措施:(一)口头警告;(二)书面警告;(三)暂停成员资格;(四)取消成员资格。

第七章附则第十六条本规章制度由主席负责解释,并在全体成员中公布。

第十七条本规章制度自发布之日起生效。

第十八条对于本规章制度未尽事宜,由组织管理人员决定。

以上为规章制度条文格式范本,希望对您有所帮助。

朱礼骅礼礼在中国古代是社会的典章制度和道德规范。

作为典章制度,它是社会政治制度的体现,是维护上层建筑以及与之相适应的人与人交往中的礼节仪式。

作为道德规范,它是国家领导者和贵族等一切行为的标准和要求。

在孔子以前已有夏礼、殷礼、周礼。

夏、殷、周三代之礼,因革相沿,到周公时代的周礼,已比较完善。

作为观念形态的礼,在孔子的思想体系中是同“仁”分不开的。

孔子说:“人而不仁,如礼何?”他主张“道之以德,齐之以礼”的德治,打破了“礼不下庶人”的限制。

到了战国时期,孟子把仁、义、礼、智作为基本的道德规范,礼为“辞让之心”,成为人的德行之一。

荀子比孟子更为重视礼,他著有《礼论》,论证了“礼”的起源和社会作用。

他认为礼使社会上每个人在贵贱、长幼、贫富等等级制中都有恰当的地位。

在长期的历史发展中,礼作为中国社会的道德规范和生活准则,对中华民族精神素质的修养起了重要作用;同时,随着社会的变革和发展,礼不断被赋予新的内容,不断的发生着改变和调整。

在封建时代,礼维持社会、政治秩序,巩固等级制度,调整人与人之间的各种社会关系和权利义务的规范和准则。

礼既是中国古代法律的渊源之一,也是古代法律的重要组成部分。

孔子(见孔丘)说,殷因于夏礼,而有所损益,周因于殷礼,而有所损益。

由此可知夏、殷时代已有礼。

孔子又说,他能讲述夏礼和殷礼,但由于文献不足,他虽能言之,却不能“征之”。

也就是说礼是随着时代的变化而改变的,不能当作绝对不变的僵化的内容而一味复古。

周公制礼,典章制度较前代更为完备,发展到了“郁郁乎文哉”(《论语·八佾》)的程度,使孔子赞叹不已,宣称“吾从周”。

周人本以“尊礼”著称,到了春秋时代,王室衰微,礼乐征伐自诸侯出,陪臣执国命,等级制度破坏,统治者内部对于礼任意僭用,礼崩乐坏,所以司马迁说,“孔子之时,周室微而礼乐废”(《史记·孔子世家》)。

但由于周代礼制非常完善、周密,仍为士大夫所向往,力图予以恢复。

春秋时代,孔子以前的人,如师服、内史过等,与孔子同时的人,如叔向、晏婴、游吉等,论礼的很多。

没有规矩,不成方圆“没有规矩,不成方圆”是我们平日常会引用到的一句谚语,意思是说:即使有离娄那样好的视力,公输子那样好的技巧,如果不用圆规和曲尺,也不能准确地画出方形和圆形。

这句话原出自于《孟子》的《离娄章句上》:“离娄之明、公输子之巧,不以规矩,不能成方圆。

”规矩,原本指校正圆形、方形的工具,到现代慢慢引申为标准法度的意思,也就是我们通常所说的制度。

制度,是管理经验的科学总结,是经过实践反复验证的、被证明合理有效的做法的理论化,它具有规范、制约的效能,给人的行为指明了方向方法。

在日常生活中,制度似乎没有什么存在感,但缺了它却是绝对不行的。

这就好比空气,看不见摸不着,但是万物生长离不了。

我们知道,人具有社会属性,每天要身处于学校、单位、社区等各个不同的集体、团队之中。

如何保证这些集体运转正常,就需要制度的约束。

一个少了制度做保障的集体,即使它内在所包含的各个元素再强大,这个集体自身却无法获得每个个体力量的叠加,反而可能连正常的运转都无法保证,比如我们耳熟能详的“三个和尚”的童谣就说明了这一点。

只有一个和尚的时候有水喝,有了三个和尚反而大家都没水喝,为什么?因为这三个和尚的小集体里没有制度约束,在挑水这件事上,大家相互推诿扯皮莫衷一是。

相反的,在人们眼中微小得不值一提的蚂蚁,因为在它们的世界里存有严格的分工制度,兵蚁、工蚁、蚁后、雄蚁遵守着制度各司其职,于是小小的蚂蚁可以搬起比自己大几十倍甚至上百倍的物体,也能够在面对凶残的天敌、恶劣的生存环境时存活下去。

在自然界和一般的人类集体中制度如此重要,而在军队中,制度的效力可能体现得更为显著。

是否具有完善、严格的制度,直接关系到一场战争的胜败、一个军队的存亡。

所以对于军人来说,服从制度是天职,正如诸葛亮所说:“有制之兵,无能之将,不可以败;无制之兵,有能之将,不可以胜。

”我们不在军队中,也不像军人那样一项决定或者一个举止就可能产生关乎胜败的巨大影响,但是,严格遵守制度对于我们来说,仍然是必要的。

企业制治

● 1

【大道之行也,天下为公】

语出《礼记·礼运第九》。

治国之道的施行,是使天下的人都为公利着想。

行:通行。

天下为公:此处意为国君之位取禅让制授予贤德之人,如尧禅位于舜,舜禅位于禹,不私传于子孙。

公:共也。

【使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养】

语出《礼记·礼运第九》。

让社会上的老人们得到赡养而安享晚年,青壮年的才能得到发挥,婴幼儿得到抚养成长,鳏寡孤独和残疾人、病人,都得到供养。

【贵有德,贵贵,贵老,贵长,慈幼】

语出《礼记祭义第二十四》。

尊重有道德的人,尊重地位高贵的人,尊敬老人,尊敬长辈,爱护儿童。

贵:尊重,尊敬。

贵贵:尊重有道德的人。

慈幼:爱幼。

【其身正,不令而行】

语出《论语·子路》:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。

直译为“自身行为端正,即使没有命令,人们也会遵守奉行;自身行为不正,即便有命令,也不会自愿服从”。

● 2

【以法服人,其外若密,其中实疏;以德结人,其外虽疏,其中实密】

语出宋代吕祖谦《史说》。

用刑法制服人们,表面上看起来好像很缜密,实质上却很疏散;用恩德来连接人心,表面上看起来很疏散,实质上却很缜密。

说明治理国家,德治比法治更为根本。

【天下从事者,不可以无法仪;无法仪而其事能成者,无有也】

语出《墨子·法仪》。

治理天下的人,不可以不制定法度;没有法度而能把事情做成功的,是没有的。

说明治国必须制定一定的法度,无法可依,则事不能成,国不能治。

从事者:治事、做事的人。

【制治于未乱,保邦于未危】

语出《尚书·周书周官》在社会未产生动乱之前,就订立各种规章制度进行治理;在国家没有出现危险的时候,就采取保卫措施。

说明要避免动乱与危险的发生,就要及时制定防患于未然的措施。

【履不必同,期于适足;治不必同,期于利民】

语出清代魏源《默觚·下治篇五》。

鞋子不一定必须一样,要的是脚穿上去合适;治世之道不一定必须相同,要的是让人民得到便利。

说明利民是一切政策法律的目的。

【苟利于人,不必法古;必害于事,不可循旧】

语出北齐刘昼《刘子·法术》。

如果对人有利,不一定非按古时的办法去做;如果肯定事情有危害,就不要遵循旧的章法。

说明为政要以事有利为标准,不必恪守前人的做法。

苟:如果。

法古:奉用前人的做法。

法:效法。

古,指前人所留下的现成的方法。

循旧,遵行旧法。

旧,指就有的方法。

【圣人之为法也,所以平不夷、矫不直也】

语出《韩非子·外储说右下》。

圣明的君主制定法律,是为了平定不公平的事情,矫正不正直的行为。

夷,乎。

3

【不用之法,圣王弗行】

语出《淮南子·氾论训》。

不和世用的法度,圣王不予实行。

说明法度贵在能合乎世用、便于治国治民。

【圣人为民法,必使之明白易知,愚智遍能知之】

语出《商君书·定分》。

圣人制定法律,必定使它明白易懂,愚人和聪明的人都能理解它。

【事碎难治也,法烦难行也】

语出《淮南子·泰族训》。

事情琐碎就难以做好,法令烦苛就难以执行。

说明事贵简省,法贵简约。

【令苛则不听,禁多则不行】

语出《吕氏春秋·适威》。

命令过于严厉苛刻了,反而不被听从;禁令过多了,反而不能执行。

说明君主治国不可一味苛求于民,走到极端。

必然会适得其反。

苛:苛刻。

【民不畏死,奈何以死惧之?】

《老子》七十四章。

人民不怕死,为什么以死来威胁他们?说明严刑峻法不能使人民屈服。

后用以表示人民不怕死的大无畏精神。

奈何:为什么。

惧:威胁。

4

【天下之事,不难于立法,而难于法之必行;不难于听言,而在于言之必效】

语出明代张居正《请稽查章奏随事考成以修实政疏》。

天下之事,制定法令并不难,难的是切实贯彻执行法令;听取众人意见并不难,难的是让这些意见真正发生效力。

【令在必行,不当徒为文具】

语出宋代张孝祥《论治体·札子》。

政令一旦发出,就必须执行,不能只停留在书面上。

徒:仅仅。

文具:没有实际内容的文章。

【国无常治,又无常乱。

法令行则国治,法令驰则国乱】

语出汉代王符《潜夫论·述赦》。

国家没有永久的太平,也没有永久的混乱。

法令能够推行,国家就能太平;法令废弛,国家就会混乱。

说明治理国家必须加强法制。

常:永久的。

驰:废弃。

【求必欲得,禁必欲止,令必欲行】

语出《管子·法法》。

有要求必然希望得到,有禁令必然希望制止,有命令必然希望实行。

【法不阿贵,绳不挠曲】

语出《韩非子·有度》。

法度不偏袒权贵,墨线不迁就弯曲的木料。

指治理国家应以法为准绳。

【上法不立而责下以廉,犹流污于汾浍,揭竿从之而逐水鸟也】

语出明代黄道周《天启二年进士策察举》。

处于上位的人不订立法禁而要求下面的人廉洁,这就好像把污秽之物排入河流,而又拿起竿子追赶水鸟一样。

说明严明法禁方可促使官吏廉洁。

流污,排泄污秽。

恶,污秽。

汾浍;二水名,此泛指河流。

【制法而自犯之,何以帅下】

语出《三国志·魏志·武帝纪》注引《曹瞒传》。

制定了法纪自己又违犯,如何领导下级?说明领导者应当是遵守法纪的模范。

犯:违犯。

帅:同“率”,带领,领导。

【所立于下者不废于上,所禁于民者不行于身】

语出《淮南子·主术训》。

君主制定的用来约束民众行为的法令不能不同时适用于君主自身,君主禁止民众做的事自己也不能做。

说明君主也应遵循法令,而不能放任自己。

【车之不前也,马不力也,不策马而策车何益?法之不行也,人不力也,不议人而议法何益】

语出明代张居正《辛未会试程策》。

车子不前进,原因在于马没有尽上力量,不鞭策马而鞭策于车有什么用处呢?法令不能在实际中贯彻,原因在于人不得力,不在人身上动脑筋而在法令上费心思有什么用处呢?说明法令不能贯彻,应当从执行者身上找原因。

不力:不尽力。

策:鞭策,用鞭子抽打督促。

【法令之不行,万民之不治,贫富之不齐也】

语出《管子·国蓄》。

法令之所以不能推行,老百姓之所以不好管理,是因为贫富不齐。

【上下不和,令乃不行】

语出《管子·形势》。

上下不和睦,政令就无法实行。

5

【法与时转则治,治与世宜则有功】

语出《韩非子·心度》。

法度跟着时代的变化而变化,就会治理好国家;治理方法和社会实际相适应,就会有成绩。

【一食而求永饱者必死,一劳而求逸者必亡】

语出清代梁启超《变法通议论法不变之害》。

吃一顿饭便希望永远饱肚子的人一定会死,做一次事便希望永远安逸的人一定丧亡。

比喻拘泥旧法不思变通,一定贻害国家。

【言多变则不信,令频改则难从】

语出宋代欧阳修《准诏言事上书》。

言语反反复复、变化不定,就不能取信于人;政令朝出暮改,人们就难以适从。

说明治政者发号施令应当具有一定的稳定性,否则就会让人们无所适从。

【法无古今,惟其时之所宜与民之所安耳】

语出明代张居正《辛未会试程策》。

法令不在执行年代长短,只在符合当时的情况,能使人民生活安定。

法令应不应该坚持,应当看它是否适用,以及是否有利于人民。

【为政必立善法,俾可以垂久而传远】

语出《宋代杨时《河南程氏粹言论政篇》。

处理政务一定要建立良好的章法,使之能长期有效并流传万代。

俾:使。

垂久:传之久远,指长久实行。