五年级科学实验报告单

- 格式:docx

- 大小:77.33 KB

- 文档页数:15

实验记录报告单(一)实验课题:太阳和影子实验目的:模拟太阳运动过程中影子的变化,引导发现规律。

实验器材:手电筒、竹篾、小标杆。

实验过程:太阳在天空中的运动轨迹呈半圆周状,竹篾代表太阳在天空中的运动轨迹;手电筒代表太阳;小标杆代表地球上产生影子的物体。

把手电筒挂在竹篾上,把小标杆放在竹篾下正中心,沿着竹篾自东向西移动开着灯的手电筒,看竹篾中央小标杆的影子变化。

注意:电筒在竹篾上的位置保持不变;手电筒始终照在小标杆上。

实验现象:发现手电筒的方向与影子的方向正好相反,手电筒在两边影子长,手电筒在中央影子短。

实验结论:影子的方向与太阳的位置是正好相反的,影子的长短和太阳的高度关系:太阳高度高,影子短,太阳高度低,影子长。

(二)实验课题:昼夜交替实验目的:通过模拟实验,认识昼夜交替的成因。

实验器材:手电筒、地球仪。

实验过程:手电筒代表太阳,地球仪代表地球。

固定手电筒,在地球仪上任选一点自西向东转动地球仪,观察地球仪上的明暗变化。

实验结论:昼夜交替是地球自转的结果,一个昼夜的时间约是24 小时。

(三)实验课题:光在空气中的行进路线实验目的:验证光的直线传播规律。

实验器材:小孔板、手电筒。

实验过程:1.当三个小孔成一直线时,用手电筒从一端向另一端照射,观察光在空气中的传播路线。

2.当三个小孔不在同一直线时,用手电筒从一端向另一端照射,观察光在空气中的传播路线。

实验结论:光在空气中是沿直线传播的。

(四)实验课题:小孔成像实验目的:让学生通过探究小孔成像的原因,进一步认识光的直线传播规律。

实验器材:纸盒、铝箔纸、透明纸、蜡烛、小钉子、胶布。

实验过程:在纸盒底部割出一个小窗;用铝箔纸把小窗盖上,并用钉子小心地在小窗中心钻一个孔;用透明纸蒙住纸盒的另一面。

将有小窗的一面朝向窗户,移动纸盒,直到能在透明纸上看到清晰的影像为止。

注意:做小孔成像的小孔不宜大,直径一般在1毫米左右。

实验结论:光在空气中是沿直线传播的。

(五)实验课题:制作潜望镜实验目的:通过制作潜望镜,认识光的反射现象。

五年级上册科学实验报告范文单青岛版科学上册报告单1、声音的产生实验一、实验目的:能用简单的实验器材探究声音产生的条件,知道声音是由物体的振动产生的。

二、实验器材:水槽、音叉、气球、烧杯、水三、实验步骤:1、在水槽中注入半槽多水,敲击音叉,当听到清脆的声音时,迅速把音叉放入水槽中,会发现(水中有波纹,有水花溅出。

)说明:(音叉被敲击在振动,产生声音)2、在烧杯中加入适量的水,用右手端起烧杯,距离水槽的上方适当的距离向水槽中倒水,听到(哗哗的流水的声音)。

而且发现水槽中冒出水泡,说明:(水在振动,产生声音)3、把气球吹大,用手捏紧气球的口径部分,轻轻松开手指,让气球中的气体从口径中间慢慢跑出,这时我们能听到声音,感觉招手指发麻,说明(气体在振动产生声音)四、实验结论:声音是由物体(振动)产生的。

五、注意事项:音叉敲响后要立即插入水中。

这样,实验现象才明显。

整理器材,归位如初青岛版科学上册报告单2、声音的传播实验能用简单的实验器材做声音传播的实验,知道液体、固体和气体都能够传播声音。

二、实验器材:小闹钟、塑料袋、水槽、小锤、小鼓、蜡烛、火柴等三、实验步骤:1、两生合作,在桌子各一方,用小锤敲击桌子,发现(声音能通过桌子传播过来)2、把闹钟调好,用塑料袋包好,放入水中,铃声响起时,发现(铃声能通过水传出来)3、把两根蜡烛点燃,一只距离鼓近,一只距离鼓远,敲击小鼓,观察,发现(距离鼓近的蜡烛火苗晃动明显。

)说明(声音能在气体中传播)四、实验结论:通过以上实验,得出声音能在(气体)、(液体)、(固体)中传播,传播方向是向着四面八方的。

整理器材,归位如初青岛版科学上册报告单3、木材的特点实验一、实验目的:会用观察、实验的方法探究木材的特点。

二、实验器材:不同的木材、放大镜、酒精灯、导线、电池、小刀、锤子、水槽等。

1、用燃烧的酒精灯烧木材,哪种木材更易燃烧?发现()2、用放大镜观察木材的花纹,比较木材花纹的形状和花纹的粗细。

实验报告一、实验目的:了解水的存在形态及其循环过程。

二、实验材料:水、烧杯、小锤子、保鲜膜、塑料袋、水果。

三、实验步骤:1.实验一:水的沸腾a.将水倒入烧杯中,放在燃气灶上加热。

b.观察水加热过程中的变化。

2.实验二:水的凝固a.向水中慢慢加入冰块,搅拌均匀。

b.观察水随着温度的下降发生凝固的情况。

3.实验三:水的蒸发a.将一些水倒入烧杯中,加入一片保鲜膜覆盖。

b.观察保鲜膜上是否会出现水珠。

4.实验四:水的降雨a.将一个塑料袋围住一棵果树的树枝。

b.观察一段时间后,是否会在塑料袋内出现水珠。

四、实验结果及分析:1.实验一中,水加热后温度升高,逐渐沸腾,形成水蒸汽。

2.实验二中,水冷却到一定温度后,逐渐凝固成冰块。

3.实验三中,水的一部分逐渐蒸发,形成水蒸汽,并凝结在保鲜膜上形成水珠。

4.实验四中,果树叶子的蒸腾作用使得水分蒸发,与塑料袋接触后凝结成水珠。

五、实验结论:通过以上实验,我们可以得出以下结论:1.水在加热过程中会沸腾,形成水蒸汽。

2.水在冷却过程中会凝固,形成冰块。

3.水会蒸发,形成水蒸汽,并凝结在冷表面上形成水珠。

4.植物通过蒸腾作用释放出的水分,在与塑料袋接触后会在袋内凝结成水珠。

六、实验心得:通过这次实验,我对水的存在形态及其循环过程有了更深入的了解。

水不仅可以以液态存在,还可以通过加热转化为水蒸汽,通过冷却转化为冰块。

同时,水的蒸发和凝结也是水循环的重要过程之一、通过实验,我能够观察到水的不同形态的转化过程,并加深了对水的循环过程的理解。

此次实验还让我认识到了植物的蒸腾作用与水循环之间的关系。

植物通过蒸腾作用释放出水分,这部分水分会蒸发到空气中,形成水蒸汽,并最终凝结在冷表面形成水珠。

这让我对水循环过程有了更加生动的认识。

通过科学实验的方法,我能够亲身体验水循环的过程,对于教科书中的知识有了更深入的理解。

通过实验,我不仅激发了对科学的兴趣,也培养了观察、实验、分析问题的能力。

教科版五年级下册科学实验报告单仪器器材泡沫板、剪刀、胶水、小石头、小木棍、小塑料袋、水槽、水实验过程1、用泡沫板剪成船的形状,用胶水粘好。

2、在船上加上小木棍,使船更稳定。

3、在船上放入小石头,观察船的沉浮情况。

4、把小塑料袋放入船中,观察船的沉浮情况。

实验现象或结论船上放的物体越多,船的载重量越大,但是如果超过一定重量,船就会沉没。

船的形状和稳定性也会影响它的载重量。

教师批注实验有序实验成绩优实验时间实验名称探究浮力与物体形状的关系实验目的研究物体形状对浮力大小的影响仪器器材弹簧秤、三个大小相同的木块(一个长方体、一个正方体、一个圆柱体)、刻度杯、细线1、先测出三个木块在空气中的重量,记录在表格中。

2、分别将三个木块浸入水中,测出它们受到的浮力大小,记录在表格中。

实验过程3、计算出每个木块的密度,并比较它们的密度与水的密度的大小关系。

物体的形状对浮力大小有影响,密度也是影响因素之一。

实验现象或结论相同体积的物体,形状不同,受到的浮力大小也不同。

教师批注实验有序实验成绩优烧杯、气球、温度计、热水、冷水1、在烧杯里加入适量的冷水。

实验过程2、把气球口朝下放在烧杯口上,将气球完全浸入水中。

3、用温度计测量水的温度,记录数据。

4、将烧杯放进热水中,加热一段时间后,再次用温度计测量水的温度,记录数据。

5、将烧杯放进冷水中,冷却一段时间后,再次用温度计测量水的温度,记录数据。

6、观察气球的变化。

实验现象或结论当水受热时,水中的空气也会受热胀大,因此气球会膨胀;当水受冷时,水中的空气受冷缩小,因此气球会收缩。

教师批注实验有序实验成绩优实验名称:热胀冷缩实验实验目的:观察气体受热和受冷时体积的变化,研究热胀冷缩现象与物体内部微粒的运动的关系。

仪器器材:烧瓶、玻璃管、常温水、热水、冰水、锥形瓶、气球吸管。

实验过程:将气球吸管一头装一点水,然后将另一头浸到装水的盆里,使吸管内部密封了一定数量的空气。

用手(或其他热源)捂管子,但不可用力。

实验记录报告单(一)实验课题:太阳和影子实验目的:模拟太阳运动过程中影子的变化,引导发现规律。

实验器材:手电筒、竹篾、小标杆。

实验过程:太阳在天空中的运动轨迹呈半圆周状,竹篾代表太阳在天空中的运动轨迹;手电筒代表太阳;小标杆代表地球上产生影子的物体。

把手电筒挂在竹篾上,把小标杆放在竹篾下正中心,沿着竹篾自东向西移动开着灯的手电筒,看竹篾中央小标杆的影子变化。

注意:电筒在竹篾上的位置保持不变;手电筒始终照在小标杆上。

实验现象:发现手电筒的方向与影子的方向正好相反,手电筒在两边影子长,手电筒在中央影子短。

实验结论:影子的方向与太阳的位置是正好相反的,影子的长短和太阳的高度关系:太阳高度高,影子短,太阳高度低,影子长。

(二)实验课题:昼夜交替实验目的:通过模拟实验,认识昼夜交替的成因。

实验器材:手电筒、地球仪。

实验过程:手电筒代表太阳,地球仪代表地球。

固定手电筒,在地球仪上任选一点自西向东转动地球仪,观察地球仪上的明暗变化。

实验结论:昼夜交替是地球自转的结果,一个昼夜的时间约是24 小时。

(三)实验课题:光在空气中的行进路线实验目的:验证光的直线传播规律。

实验器材:小孔板、手电筒。

实验过程:1.当三个小孔成一直线时,用手电筒从一端向另一端照射,观察光在空气中的传播路线。

2.当三个小孔不在同一直线时,用手电筒从一端向另一端照射,观察光在空气中的传播路线。

实验结论:光在空气中是沿直线传播的。

(四)实验课题:小孔成像实验目的:让学生通过探究小孔成像的原因,进一步认识光的直线传播规律。

实验器材:纸盒、铝箔纸、透明纸、蜡烛、小钉子、胶布。

实验过程:在纸盒底部割出一个小窗;用铝箔纸把小窗盖上,并用钉子小心地在小窗中心钻一个孔;用透明纸蒙住纸盒的另一面。

将有小窗的一面朝向窗户,移动纸盒,直到能在透明纸上看到清晰的影像为止。

注意:做小孔成像的小孔不宜大,直径一般在1毫米左右。

实验结论:光在空气中是沿直线传播的。

(五)实验课题:制作潜望镜实验目的:通过制作潜望镜,认识光的反射现象。

五年级科学下册实验报告单五年级科学下册实验报告单实验名称:植物的光合作用实验目的:通过观察植物在不同光照条件下的生长情况,了解植物的光合作用。

实验材料:小苗、土壤、花盆、水、太阳灯实验步骤:1. 准备工作:将土壤放入花盆中,用水浇湿土壤,然后将小苗种植在花盆中。

2. 分组实验:将小苗分成三组,每组分别放置在不同的光照条件下。

- 第一组:放置在自然光照下,即室外阳光直射的地方。

- 第二组:放置在室内,使用太阳灯提供光照。

- 第三组:放置在室内,不提供任何光照。

3. 观察记录:每天观察并记录每组小苗的生长情况,包括株高、叶片颜色和数量等。

实验结果:经过一段时间的观察,我们得到了以下结果:第一组小苗在自然光照下生长得最好,株高较高,叶片呈深绿色,叶片数量也较多。

这是因为自然光照中含有丰富的阳光和光合作用所需的光能,能够为植物提供足够的能量进行光合作用,促进植物的生长。

第二组小苗在太阳灯的光照下也有一定的生长,但与第一组相比,生长速度较慢,叶片颜色较浅,叶片数量也较少。

这是因为太阳灯无法提供与自然光照相同的光能,植物无法充分进行光合作用,从而影响了植物的生长。

第三组小苗在没有光照的条件下几乎没有生长,株高极低,叶片颜色呈黄色,叶片数量几乎为零。

这是因为光合作用是植物生长的重要过程,没有光能供给,植物无法进行光合作用,无法制造足够的养分来支持生长。

实验结论:通过这个实验,我们可以得出以下结论:植物的光合作用是植物生长的重要过程,光能是光合作用的关键。

自然光照下的植物生长最好,太阳灯提供的光照次之,没有光照的情况下植物几乎无法生长。

实验启示:这个实验告诉我们植物需要光能来进行光合作用,光合作用是植物生长的重要过程。

在日常生活中,我们可以通过给植物提供足够的阳光来促进植物的生长。

同时,我们也可以通过这个实验了解到科学实验的重要性,通过观察和记录,我们可以得到有价值的结论,从而提高我们对自然现象的认识。

总结:通过这个实验,我们不仅了解到植物的光合作用的重要性,还学会了如何进行科学实验和观察记录。

小学五年级上册科学实验报告单实验组别、实验合作者、指导老师、实验日期、实验名称等信息缺失,需要补充完整。

同时,第四段实验步骤中的勾码数量应该为4个,而非3个。

小学科学实验报告单(一)年级班姓名。

成绩:实验名称:验证光的传播路线实验目的:通过实验了解光是沿直线传播的。

实验器材:纸板4张,其中3张在同一位置打孔,底板1块,手电筒1把。

实验步骤:1.将3张有孔纸板竖立在桌面上,每张之间间隔15厘米,排成整齐的一列,使小孔在同一直线上。

2.在最后一张纸板之后约15厘米的地方,再放一张没打孔的纸板作为屏。

3.将手电筒放置在离自己最近的纸板前一定距离,让光射直进小孔。

观察屏上是否有光斑。

4.将第二张纸板向左或向右移动2-3厘米左右。

同样用手电筒的光对准离自己最近的卡纸上的小孔,观察屏上是否有光斑。

观察到的现象:当小孔在一条直线上时,光照射到屏上;如果有其中一个小孔不在一条直线上时,光就照射到屏上。

实验结论:光在物质中是沿直线传播的。

小学科学实验报告单(二)年级班姓名。

成绩:实验名称:认识弹簧测力计实验目的:了解弹簧测力计的结构和工作原理,研究正确使用测力计。

实验器材:1N/2.5N/5N测力计、钩码1个。

实验步骤:1.出示弹簧测力计,了解其结构,标出示意图。

2.使用弹簧测力计的步骤:1)检查是否具有弹性;2)指针调零;3)测量读数,视线与指针保持水平;4)使用后,指针归零。

小学科学实验报告单(三)年级班姓名。

成绩:实验名称:用弹簧测力计测量力的大小实验目的:认识弹簧测力计,用它来测量力的大小。

实验器材:测力计、塑料袋、材料包。

实验步骤:1.检查测力计的指针是否指在“0”的位置。

2.在测力计的挂钩上挂一个塑料袋。

3.将要测的物体放入袋中。

4.读取此时测力计上的数。

观察到的现象:物体名称。

估计重力的大小。

实测重力的大小。

估计和实测差距玻璃珠。

1N。

1.2N。

0.2N塑料块。

3N。

2.8N。

0.2N橡皮擦。

0.5N。

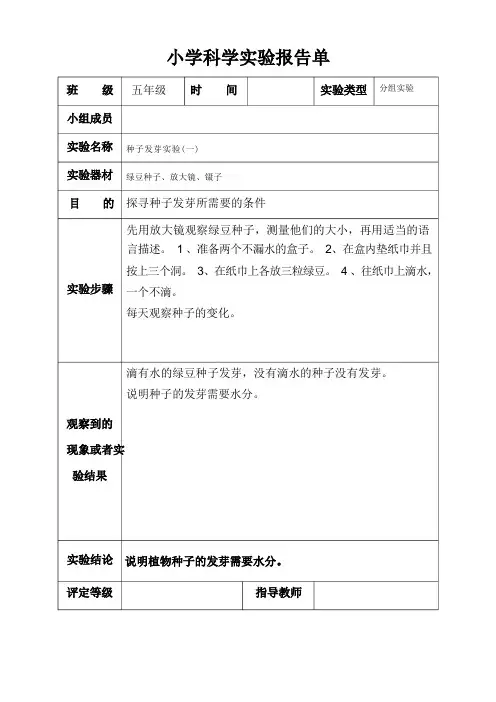

五年级分组实验种子发芽实验(一)绿豆种子、放大镜、镊子探寻种子发芽所需要的条件先用放大镜观察绿豆种子,测量他们的大小,再用适当的语言描述。

1 、准备两个不漏水的盒子。

2、在盒内垫纸巾并且按上三个洞。

3、在纸巾上各放三粒绿豆。

4 、往纸巾上滴水,一个不滴。

每天观察种子的变化。

滴有水的绿豆种子发芽,没有滴水的种子没有发芽。

说明种子的发芽需要水分。

五年级分组实验种子发芽实验(二)放大镜、镊子、温度计绿豆种子可以不需要阳光,绿豆芽的生长需要阳光吗?1.准备两个塑料杯当花盆,各放入同样的三颗绿豆种子,然后加入适量水,放在同一个地方,等它发芽2.过了两天,绿豆芽长出来了,将一盆放在阳台上,一盆放在客厅里,观察一星期,并记录自己的发现。

3 .采集做相同实验小组的实验信息,共同分析绿豆种子的发芽可以不需要阳光,但是生长如果缺乏阳光的话就会叶子发黄,长的瘦弱。

五年级分组实验观察绿豆芽的生长放大镜、镊子、温度计、量杯、吸水纸探索绿豆芽生长所需要的条件1、准备好 6 个水杯,每一个水杯都放好纸巾(中间挖两个洞) 贴上标签2、将种子放入洞中3、6 个小盘中 1 号杯不滴,其余的都滴上适量的水。

4、用塑料纸将 3 号杯口密封,用塑料杯子罩住 5 号杯,用纸箱罩住 6 号杯。

缺乏阳光、空气、水的绿豆芽无法正常生长。

五年级分组实验蚯蚓与环境蚯蚓、塑料薄膜、玻璃片、纸盒研究蚯蚓喜欢什么样的生存环境?找一个长方形的盒子,把盒子里面涂成黑色,盒子的盖子的一端剪掉一块,在盒子底部铺上吸水纸。

将捉来的蚯蚓五条一组放在盒子中间,盖好盖子,五分钟后,打开盒盖观察,做好记录。

蚯蚓丢爬行到了阴暗的一侧。

说明蚯蚓喜欢阴暗潮湿的环境。

五年级分组实验光与影子手电筒、白卡纸、铅笔、尺子影子照射的目标与什么有关?1、桌面上放上一块长方体木块,打开手电筒开关,从不同位置照射。

2、在桌面上放三块木块(与手电筒距离不一样) ,打开手电筒开关。

3、将1 块木块平放在桌面上,打开手电筒开关,从水平和垂直方位照木块影子的大小和物体有关,遮挡物与光源的距离远时,影子就大;遮挡物与光源的距离近时,影子就小。

五年级科学实验报告单《》

实验报告单

实验名称:测量物体的体积

实验目的:通过测量物体的体积,学习体积的概念并掌握测量方法。

实验器材:容积瓶、水桶、测量器具(标尺或量杯)、实验物体(如正方体、圆柱体等)

实验步骤:

1. 准备实验器材和实验物体。

2. 将容积瓶放在水桶内,确保容积瓶的口部完全浸入水中。

3. 使用标尺或量杯等工具,测量容积瓶内的水的初始体积,记录下来。

4. 将实验物体轻放入容积瓶中,确保物体完全浸入水中且不发生水溅出。

5. 再次测量容积瓶内的水的体积,记录下来。

6. 计算实验物体的体积,即为实验物体后的容积减去实验物体前的容积。

实验结果:

实验物体前的水体积:XX ml

实验物体后的水体积:XX ml

实验物体的体积:(实验物体后的水体积 - 实验物体前的水体积)

实验结论:

通过本次实验,我们学会了使用容积瓶和测量器具来测量物体的体积。

实验结果表明,实验物体的体积可以通过测量容积瓶内水的体积来计算得出。

我们可以运用这个方法来测量其他的物体的体积。

实验总结:

本次实验通过观察和测量物体的体积,增加了我们对体积概念的了解。

同时,我们也学会了使用容积瓶和测量器具进行测量。

在实验过程中,我们需要保证实验物体完全浸入水中,以确保测量的准确性。

我们要继续通过实验和实践,提高我们的观察和测量能力。

五年级上册科学实验报告单一、实验名称:种子发芽实验(一)1. 实验目的。

探究种子发芽是否需要适宜的温度。

2. 实验材料。

绿豆种子、塑料盒、纸巾、水、冰箱、常温环境(如室内桌面)3. 实验步骤。

- 在两个塑料盒内分别铺上相同层数的湿润纸巾。

- 在每个塑料盒内放入相同数量(例如10颗)的绿豆种子。

- 将其中一个塑料盒放在冰箱里(低温环境),另一个放在常温的室内桌面。

- 每天观察并记录两个盒子里种子的发芽情况,持续观察一周。

4. 实验记录。

观察日期冰箱内种子(低温)常温种子。

第1天无变化无变化。

第2天无变化部分种子开始膨胀。

第3天无变化更多种子膨胀,有个别露白。

第4天无变化大部分种子露白,少数开始发芽。

第5天无变化多数种子发芽,长出小根。

第6天无变化发芽种子继续生长,根变长,有子叶出现。

第7天无变化多数种子长出嫩叶。

5. 实验结论。

种子发芽需要适宜的温度,低温环境(如冰箱内的温度)不利于绿豆种子发芽。

二、实验名称:光的传播实验。

1. 实验目的。

验证光是沿直线传播的。

2. 实验材料。

手电筒、三张带孔的硬纸板(孔在同一直线上)、蜡烛、弯曲的塑料吸管。

3. 实验步骤。

- 将三张带孔的硬纸板平行放置,孔在同一条直线上,在一端放置点燃的蜡烛。

- 用手电筒在另一端对着孔照射,观察光能否通过孔照亮蜡烛。

- 然后将中间的硬纸板稍微移动,使孔不再同一直线上,再次用手电筒照射,观察现象。

- 把弯曲的塑料吸管一端对准手电筒,从另一端观察光是否能通过吸管传播。

4. 实验记录。

实验操作实验现象。

三张硬纸板孔在同一直线时用手电筒照射光能够通过孔照亮蜡烛。

三张硬纸板孔不在同一直线时用手电筒照射光不能通过孔照亮蜡烛。

用弯曲吸管让手电筒光通过光不能通过弯曲的吸管传播。

5. 实验结论。

光在同种均匀介质中是沿直线传播的。

三、实验名称:土壤中有什么?1. 实验目的。

探究土壤的成分。

2. 实验材料。

土壤样本、放大镜、烧杯、水、玻璃棒、酒精灯、铁架台、石棉网。

五年级上册科学实验报告单第一单元光实验一:红苹果实验.实验材料:红苹果、黑暗的房间等。

.实验要求:在桌子上放一个红苹果,把门、窗户都关上,并把所有的灯都关掉,房间里完全黑暗了。

房间没有窗,门也没有缝隙,没有光能够进入这个房间。

想一想在黑暗中你能看到这个红苹果吗?.实验注意点:本次实验的难点在于创造一个完全黑暗的房间,在这个房间中没有光能够进入,才能达到比较好的实验效果。

.预测实验结果:预测1:我们不能看到这个红苹果,无论我们在这个房间待多长时间。

.预测2:当我们在这个房间里呆了一段时间,眼睛适应了黑暗之后,可以看见这个红苹果。

.预测3:当我们在这个房间里呆了一段时间,眼睛适应了黑暗之后,可以看到这个红苹果模糊的影子。

.实验现象:我们不能看到这个红苹果,无论我们在这个房间待多长时间。

实验结论:这个实验说明了没有光线,人是无法看到东西的。

人的眼睛是通过接收物体反射回来的光线来判断物体的。

而在红苹果实验中,房间是完全黑暗的,没有任何光线进入房间,因此我们不能在这个房间里看到红苹果。

.实验二:光的传播实验.实验材料:4张矩形卡纸、手电筒、4个能直立的凤尾夹等等。

实验方法:①在三张矩形卡纸的同一位置分别打一个小孔,直径约一厘米。

②用夹子分别固定卡纸,并直立在桌子上,卡纸之间的间隔约15厘米,保持所有的小孔在一条直线上。

.③在最后一张卡纸之后约15厘米处直立一张没有打孔的卡纸作为屏。

.④关闭所有灯光,拉上窗帘,保证手电筒是唯一的光源。

.⑤把手电筒放在离自己最近的卡纸前,保持一定距离,使手电筒的光能够直接穿过这些小孔。

观察纸屏并在表格的图中标出光行进的路线。

.⑥把中间的一张卡纸向左或者向右移动大约5厘米,再观察纸屏,并在表格的图中标出光行进的路线。

实验注意点:.4张卡纸直立在桌面上,卡纸之间的间隔都是15厘米,并且保持前三张卡纸的小孔在一条直线上。

这个实验要在黑暗的环境中完成,保证手电筒是唯一光源,实验效果会更好。

五年级上册教科版科学实验报告单一、实验目的通过实验观察温度对物体状态的影响,了解温度的变化对物质的性质和状态产生的影响。

二、实验器材烧杯、温度计、冰块、盖子、热水、铁夹子。

三、实验步骤1.将烧杯放在桌面上,测量室温。

2.使用铁夹子将温度计固定在烧杯的上方,确保温度计的底端没有接触到烧杯。

3.将冰块放入烧杯中,待冰块融化后观察温度计显示的温度。

4.将盖子盖在烧杯上后,将热水倒入烧杯中,观察温度计显示的温度。

5.将盖子取下,继续倒入热水至烧杯约80%的容量,观察温度计显示的温度。

6.等待一段时间,再次观察温度计显示的温度。

四、实验结果1.在室温下,温度计显示的温度约为20°C左右。

2.冰块融化后,温度计显示的温度逐渐上升,达到0°C,然后稳定在0°C左右。

3.在盖子完全闭合的情况下,将热水倒入烧杯中,温度计的温度迅速上升,显示的温度逐渐增加。

4.盖子取下后,继续倒入热水,温度计显示的温度再次上升,但增加的速度较之前慢,温度也没有之前那么高。

5.几分钟后,观察到温度计的温度逐渐下降,趋于稳定。

五、实验分析1.在室温下,温度计显示的温度较稳定,在20°C左右。

这个温度是人体感知最舒适的温度之一。

2.冰块融化后,温度计显示的温度稳定在0°C左右。

这是水的冰点温度,表示水从固态到液态的状态变化。

3.在盖子完全关闭的情况下,热水倒入烧杯,温度计的温度迅速上升。

这说明固体的温度会被加热,分子运动加快。

4.盖子取下后继续倒入热水,温度计的温度再次上升,但增加的速度有所减缓。

这是因为热量传导由于外界的温度较低而减慢。

5.温度计的温度逐渐下降,说明热量正在逐渐散失,物体的温度正在趋于稳定。

六、实验结论1.温度对物体状态有明显的影响,不同的温度通过加热或冷却可以使物体的状态发生改变。

2.温度的变化可以影响物质的性质,比如温度的升高会使物质膨胀,温度的降低会使物质收缩。

3.在本实验中,室温下物体呈固态,冰块融化后物体呈液态,加热后物体呈气态。

五年级科学实验报告单一、实验目的本次实验的主要目的是探究水的物理性质和化学性质。

二、实验材料1. 透明玻璃杯2. 自来水3. 化学试剂:碘酒、红茶袋、小苏打、食盐、白醋4. 毛巾三、实验步骤1. 实验一:水的透明性实验- 准备一个透明玻璃杯,倒入一半的自来水。

- 观察玻璃杯中的水是否透明,记录下观察结果。

- 将少量的小苏打加入玻璃杯中的水中,搅拌均匀,再次观察。

2. 实验二:水的溶解性实验- 在另一个透明玻璃杯中倒入一半的自来水。

- 加入一小勺食盐,搅拌均匀。

- 观察食盐是否完全溶解,记录下观察结果并思考。

3. 实验三:水的吸附性实验- 准备一个透明玻璃杯,倒入一半的自来水。

- 将一只红茶袋放入玻璃杯中的水中,观察一段时间。

- 观察红茶袋是否改变颜色,记录下观察结果并总结。

4. 实验四:水的酸碱性实验- 准备一个透明玻璃杯,倒入一半的自来水。

- 加入几滴白醋,观察水的变化。

- 然后加入几滴碘酒,再次观察水的变化。

- 记录下观察结果并尝试解释。

四、实验结果与分析1. 实验一:水的透明性实验在正常情况下,水是透明的。

当小苏打加入水中时,水会变得浑浊,不再透明。

这是因为小苏打中的气体释放出来形成了气泡,导致水变浑浊。

2. 实验二:水的溶解性实验食盐可以完全溶解在水中,形成盐水。

这是因为水具有良好的溶解性,能够将物质分子分散在其中而不产生沉淀。

3. 实验三:水的吸附性实验红茶袋在水中会逐渐释放出茶色素,使水变得深黄色。

这是因为红茶袋中的茶聚集在一起,在水中散发出颜色。

4. 实验四:水的酸碱性实验白醋具有酸性,加入水中后,水变得略微酸性。

而碘酒具有酸碱指示剂的作用,加入水中后,如果水呈现黄褐色即为酸性,如果呈现紫黑色即为碱性。

五、实验结论通过本次实验,我们得出了以下结论:1. 水在正常情况下是透明的,但当加入小苏打后会变得浑浊。

2. 水具有很好的溶解性,能够将物质溶解在其中。

3. 水可以吸附茶色素,使水变得呈现颜色。

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:

年级班姓名:成绩:实验组别:实验合作者:。

实验题目:水的状态变化和凝聚作用实验目的:1.了解水的三个状态:液态、固态、气态的形成过程和特点。

2.探究水的凝聚作用及其在日常生活中的应用。

实验材料和器材:1.水:500毫升2.透明杯子:3个3.冰块:2块4.热水:500毫升5.温度计:1支6.湿毛巾:1条7.盐:适量实验步骤:实验一:水的状态变化1.将一个透明杯里装满150毫升冷水。

2.将一个透明杯里装满150毫升热水。

3.将一个透明杯里放置空置不用。

实验二:水的凝聚作用1.将一只杯子放在桌上,并将湿毛巾盖在杯子上,然后观察5分钟。

2.将另一只杯子倒出一些水,并添加一小勺盐,搅拌均匀,然后将湿毛巾盖在杯子上,观察5分钟。

实验记录:实验一:水的状态变化实验材料:冷水、热水、透明杯子、温度计观察结果:1.冷水:温度为10摄氏度,水呈液态。

2.热水:温度为60摄氏度,水呈液态。

3.空置的杯子:温度随室温变化,水呈液态。

实验结论:根据我们的观察结果,我们可以得出以下结论:1.水的状态变化与温度有关。

当温度低于0摄氏度时,水会凝固成冰;当温度在0摄氏度到100摄氏度之间时,水呈现液态;当温度超过100摄氏度时,水会沸腾成蒸汽。

实验二:水的凝聚作用实验材料:透明杯子、湿毛巾、盐观察结果:1.杯子上的湿毛巾:观察5分钟后,杯子上的湿毛巾上出现了水珠。

2.放了一小勺盐的水杯上的湿毛巾:观察5分钟后,湿毛巾上的水珠更多。

实验结论:根据我们的观察结果,我们可以得出以下结论:1.湿毛巾具有吸湿的特性,当湿度大于一定程度时,湿毛巾可以起到凝聚水珠的作用。

2.盐可以吸湿增加空气中的湿度,所以加入盐的水杯上的湿毛巾上的水珠更多。

实验应用:凝聚作用在我们的日常生活中有很多应用,比如:1.在干燥的环境中放置盐,可以增加空气湿度,起到保湿的作用。

2.浴室常常出现水汽凝结在镜子上的现象,这是因为热水产生的蒸汽在与镜子上的冷凝水接触时,会发生凝聚作用,所以我们需要用毛巾擦拭镜面。

五年级下册科学实验报告单一、实验名称。

探究物体的沉浮与哪些因素有关。

二、实验目的。

1. 通过实验探究物体的沉浮与物体的重量、体积、形状以及液体密度之间的关系。

2. 培养观察、分析和归纳总结的能力。

三、实验器材。

1. 大小不同的石块、木块、铁块若干。

2. 水槽、水、盐水、食用油。

3. 天平、量筒。

四、实验步骤。

(一)探究物体沉浮与重量的关系。

1. 选择三个大小相同但重量不同的铁块(分别标记为1号、2号、3号,1号最轻,3号最重)。

2. 将水槽中装入适量的水。

3. 依次将1号、2号、3号铁块轻轻放入水中,观察它们的沉浮情况并记录。

(二)探究物体沉浮与体积的关系。

1. 选择三个重量相同但体积不同的木块(分别标记为A号、B号、C号,A号体积最小,C号体积最大)。

2. 把水槽中的水调整到合适的水位。

3. 逐个将A号、B号、C号木块放入水中,观察并记录它们的沉浮状态。

(三)探究物体沉浮与形状的关系。

1. 取一块橡皮泥,先把它捏成实心球体,放入装有水的水槽中,观察其沉浮情况并记录。

2. 把橡皮泥捏成空心的船型,再次放入水中,观察并记录。

(四)探究物体沉浮与液体密度的关系。

1. 用量筒量取相同体积的水、盐水和食用油,分别倒入三个相同的小烧杯中。

2. 选择一个大小适中的石块。

3. 先将石块放入水中,观察并记录其沉浮状态;然后取出石块擦干,放入盐水中,观察记录;最后再将石块放入食用油中,观察记录。

五、实验现象与数据记录。

(一)物体沉浮与重量的关系。

铁块编号重量(克)沉浮情况。

1号10沉。

2号20沉。

3号30沉。

(二)物体沉浮与体积的关系。

木块编号体积(立方厘米)沉浮情况。

A号10浮。

B号20浮。

C号30浮。

(三)物体沉浮与形状的关系。

橡皮泥形状沉浮情况。

实心球体沉。

空心船型浮。

(四)物体沉浮与液体密度的关系。

液体种类石块沉浮情况。

水沉。

盐水浮。

食用油沉。

六、实验结论。

1. 当物体的体积相同时,改变物体的重量,在同种液体(水)中,较重的物体和较轻的物体都下沉,说明在这种情况下物体的重量对沉浮影响不大(对于铁块这种密度大于水的物体而言)。