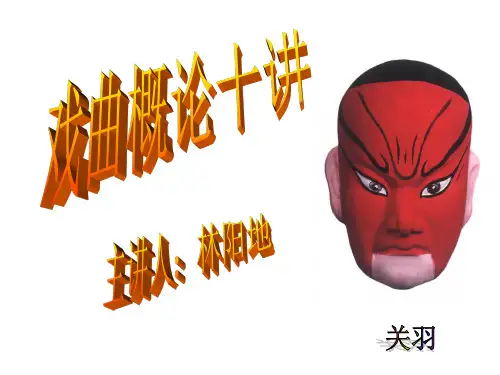

中国戏曲概论

- 格式:doc

- 大小:103.00 KB

- 文档页数:10

戏曲小说知识点总结归纳

一、戏曲的定义

戏曲是一种以音乐、歌唱、舞蹈、表演和说唱为主要形式的戏剧性艺术,具有鲜明的地方

特色和民族气息。

戏曲是中国古代戏剧形式的统称,是中国传统戏曲文化的重要表现形式,也是中国文化遗产的重要组成部分。

二、戏曲的历史

戏曲的历史可以追溯到中国古代,最早的戏曲形式可以追溯到春秋战国时期的《楚辞》、《国风》等文学作品。

随着社会的发展和时代的变迁,戏曲的形式和内容不断发展和演变,形成了各具特色的地方戏曲。

三、戏曲的发展

戏曲在中国各个地区得到了不同程度的发展和传承,演出形式、剧目内容、表演风格等方

面均有所不同。

中国的戏曲分为南戏和北戏两大流派,分别代表了中国戏曲的两大传统。

南戏主要包括粤剧、闽剧和客家戏等,而北戏主要包括京剧、越剧和评剧等。

四、戏曲的流派

戏曲按地域分布可以分为北方戏曲和南方戏曲。

北方戏曲又称为“文戏”,主要有京剧、评

剧和黄梅戏等;南方戏曲又称为“南戏”,主要有粤剧、闽剧和客家戏等。

五、戏曲的表演特点

戏曲的表演特点主要包括音乐、唱腔、表演和舞蹈等方面。

其中,音乐是戏曲的灵魂,是

戏曲表演中最为重要的一环,唱腔则是戏曲表演中不可或缺的一部分,表演则是戏曲演员

所具备的重要技能,舞蹈则是戏曲表演的一个重要组成部分。

通过对戏曲的定义、历史、发展、流派和表演特点等方面进行总结归纳,可以更加深入地

了解戏曲这一中国传统文化的瑰宝。

希望本文能够对读者有所帮助,也能够让更多的人了

解和关注中国传统戏曲文化。

戏曲艺术名词解释一、戏曲概述戏曲是中国传统文化中的重要艺术形式之一,源远流长,具有丰富的历史和文化内涵。

它通过演员的唱、念、做、打等多种表演形式,结合音乐、舞蹈和戏剧元素,来讲述故事和传达情感。

戏曲艺术以其独特的表现方式和深厚的文化积淀,成为中国人民喜闻乐见的一种艺术形式。

二、常见戏曲剧种1. 京剧(Beijing Opera)京剧是中国最有影响力的戏曲剧种之一,起源于北京地区,并在全国范围内广泛流传。

它以唱腔为主要表现形式,结合动作和化妆来展现角色性格特点。

京剧具有高度规范的表演技巧和独特的音乐体系,被誉为中国传统文化的瑰宝。

2. 黄梅戏(Huangmei Opera)黄梅戏是湖北省黄梅地区流传最广的一种地方戏曲剧种。

它以柔婉悠扬的唱腔和精美细腻的舞蹈为特色,常常表现浪漫的爱情故事。

黄梅戏在20世纪50年代的电影《天仙配》中受到了广泛关注,成为中国流行文化的一部分。

3. 歌仔戏(Gezi Opera)歌仔戏是福建省和台湾地区流传的一种戏曲剧种,具有浓厚的闽南文化特色。

它以独特的唱腔和词曲结合形式为主要表现手段,通常讲述历史故事或民间传说。

歌仔戏以其独特的音乐风格和灵动的表演形式,吸引了众多观众。

4. 评剧(Pingju Opera)评剧是河北地区流传最广的一种戏曲剧种,起源于清朝时期。

它以评书为基础,结合唱腔、念白、做功等表演形式来展现故事情节。

评剧具有独特的曲调和语言风格,被誉为中国北方文化的代表。

三、戏曲艺术表演形式1. 唱腔(Changqiang)唱腔是戏曲艺术中的一种表演形式,指演员以特定的音调和节奏进行唱歌表演。

不同剧种的唱腔风格各异,如京剧的咬字清晰、宽音高亢,黄梅戏的柔婉悠扬等。

唱腔是戏曲表演中最基本、最重要的组成部分之一。

2. 念白(Nianbai)念白是戏曲中用来讲述故事情节和对话的表演形式,通常由男性演员担任。

念白要求演员准确地掌握台词并带有情感色彩,以吸引观众的注意力并传达角色之间的关系。

拍案叫绝:我国戏曲艺术的审美特征1. 我国戏曲艺术的历史渊源我国戏曲艺术源远流长,可以追溯至战国时期的杂技、古代音乐和舞蹈艺术。

在演变的过程中,我国戏曲艺术吸收了多种艺术形式和地方戏曲的特点,形成了独具特色的审美特征。

它包含了戏曲音乐、歌唱、表演、化妆、舞蹈等元素,形成了具有我国传统审美特征的艺术形式。

2. 我国戏曲艺术的审美特征我国戏曲艺术的审美特征主要包括以下几个方面:a) 表演形式丰富多样我国戏曲艺术以其多样的表演形式而闻名。

不同的地方戏曲有着独特的表演风格和技巧。

京剧以其刚劲的唱腔和华丽的服饰著称,越剧则以其柔美的唱腔和细腻的情感而备受喜爱。

b) 化妆和服饰独特我国戏曲中的化妆和服饰也是其审美特征之一。

不同的角色通过精细的化妆和独特的服饰来展现出其性格特征,加深了观众对人物角色的印象。

红色代表忠诚,黑色代表正直,不同颜色的脸谱和服饰都有其特定的象征意义。

c) 音乐与节奏我国戏曲的音乐是其审美特征的重要组成部分。

戏曲音乐以其独特的旋律和节奏,营造了不同角色的氛围和情绪。

戏曲音乐也在一定程度上影响了我国传统音乐的发展,成为我国音乐文化的一部分。

3. 我国戏曲艺术的当代价值我国戏曲艺术不仅仅是传统艺术形式,其审美特征也在当代艺术中具有重要价值。

我国戏曲艺术作为我国传统文化的代表之一,具有文化传承的重要意义。

其丰富的表演形式、丰富的剧情表达以及独特的审美情趣,使得我国戏曲艺术成为当代艺术创作中的重要源泉。

4. 我对我国戏曲艺术的个人观点和理解在我看来,我国戏曲艺术作为一种独特的艺术形式,其审美特征值得我们深入挖掘。

通过对我国戏曲艺术的深入了解和研究,我们可以更好地理解我国传统文化,并为当代艺术创作提供新的思路和灵感。

我国戏曲艺术也具有强烈的生命力和发展潜力,可以通过创新和改革,使其更好地适应当代社会的审美需求。

总结回顾我国戏曲艺术作为我国传统文化的重要组成部分,其审美特征体现了我国人民的审美情趣和文化追求。

戏曲文献一、戏曲作品王起主编:《中国戏曲选》(上、中、下),北京:人民文学出版社,1985。

王季思主编:《中国古典十大悲剧集》,上海:上海文艺出版社,1982。

王季思主编:《中国古典十大喜剧集》,上海:上海文艺出版社,1982。

郭汉城主编:《中国古典十大悲喜剧集》,上海,上海文艺出版社,1989。

顾肇仓选注:《元人杂剧选》,北京:人民文学出版社,1956。

王学奇等校注:《关汉卿全集校注》,石家庄:河北教育出版社,1988。

王季思校注:《西厢记》,上海:上海古籍出版社,1978。

周中明校注:《四声猿》,上海:上海古籍出版社,1984。

王永宽等选注:《清代杂剧选》,郑州:中州古籍出版社,1991。

钱南扬校注:《元本琵琶记校注》,上海:上海古籍出版社,1980。

俞为民:《宋元四大南戏读本》,南京:江苏古籍出版社,1988。

徐朔方、杨笑梅校注:《牡丹亭》,北京:人民文学出版社,1978。

黄天骥等选注:《李笠翁喜剧选》,长沙:岳麓书社,1984。

徐朔方校注:《长生殿》,北京:人民文学出版社,1958,1997。

王季思、苏寰中合注:《桃花扇》,北京:人民文学出版社,1959。

周妙中点校:《蒋士铨戏曲集》,北京:中华书局,1993。

二、戏曲通史陈万鼐:《元明清剧曲史》(增订本),台北:鼎文书局,1974。

廖奔、刘彦君:《中国戏曲发展史》,太原:山西教育出版社,2000。

廖奔:《中国戏剧图史》,郑州:河南教育出版社,1996;修订本,郑州:大象出版社,2000。

孟瑶:《中国戏曲史》,台北:传记文学出版社,1979。

[日]青木正儿著,王古鲁译著:《中国近世戏曲史》,北京:作家出版社,1958。

[日]田仲一成著,云贵彬等译:《中国戏剧史》,北京:北京广播学院出版社,2002。

王国维:《宋元戏曲考》,《王国维戏曲论文集》,北京:中国戏剧出版社,1984。

王永宽、王钢:《中国戏曲史编年(元明卷)》,郑州:中州古籍出版社,1994。

“汤沈之争”和20世纪戏曲研究范红娟内容提要:“汤沈之争”及其评价是20世纪戏曲研究界集中讨论的一个问题。

本文系统梳理了20世纪戏曲研究界对“汤沈之争”的各种解说方式和评价结果,并认为:20世纪对“汤沈之争”的研究不但呈现出由单一到多向性、由浅层次到深层次的趋势,更经历了一个由研究对象到研究视角的转变。

关键词:“汤沈之争”研究视角戏曲研究一所谓“汤沈之争”是指发生在明代万历年间的有关戏曲创作问题的讨论,由于争论关涉到当时曲坛上的两位巨擘:汤显祖和沈璟,它在当时戏曲界和戏曲史上的地位和影响可想而知。

正是由于这个原因,这场论争一直被20世纪的戏曲研究者所密切关注,但却仍然是一个未达成共识的问题。

综而论之,大家探讨的内容包括以下三个方面:一、汤沈之争这一历史事件的原委始末。

二、汤沈之争的性质。

三、汤沈之争的历史意义和文化价值。

首先是历史上到底有没有发生过这场论争?汤沈之争到底是既有的事实,还是人为的误解?1926年,吴梅在《中国戏曲概论》中指出:‚临川天才,不甘羁靮,异葩耀彩,争巧天孙。

而佶屈聱牙,歌者咋舌。

吴江尝云:‘宁律协而词不工,读之不成句,讴之始协,是为中之之巧。

’曾为临川改易《还魂》字句,托吕玉绳以致临川。

临川不怿,复书玉绳曰:‘彼乌知曲意哉?余意所至,不妨拗折天下人嗓子。

’世所谓临川近狂,吴江近狷,自是定论‛【1】。

这是对明代传奇创作情况的把握,其中已经包含了后来研究界的所谓“汤沈之争”的描述。

吴梅所描述的汤沈之争来自于历史资料的记载。

这一段描述中引用了王骥德和吕天成的两段话,一是《曲律·杂论》:‚临川之于吴江,故自冰炭。

吴江守法,斤斤三尺,不欲令一字乖律,而毫锋殊拙;临川尚趣,直是横行,组织之工,几与天孙争巧,而屈曲聱牙,多令歌者齚舌。

吴江尝谓:‚宁协律而不工。

读之不成句,而讴之始协,是为中之之巧。

‛曾为临川改易《还魂》字句之不协者,吕吏部玉绳(郁蓝生尊人)以致临川,临川不怿,复书吏部曰:‚彼恶知曲意哉!余意所至,不妨拗折天下人嗓子。

梅兰芳 : ( 1894 年 10 月 22 日 —— 1961 年 8 月 8 日 )京剧表演艺术家、教育家。

名澜,字畹华。

祖籍江苏泰州。

出生于梨园世家,主攻旦行。

民国初年创作了大量的优秀剧目,在旦角的表演、服饰、头饰等方面作了大胆改革,形成了雍容华贵, 独树一帜的表演风格 -- 梅派。

此外,在戏剧文化的国际交流方面,梅兰芳先生可以说是向海外传播京剧艺术的先驱。

他曾数次访问日本、美国和苏联,进行演出,获得盛誉。

建国后,历任中国艺术研究院前身中国戏曲研究院院长、研究生导师等职。

主要代表剧目有:《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《桑园会》、《黛玉葬花》、《穆桂英挂帅》等。

程砚秋 : ( 1904年1月1日 —— 1958年3月9日 )京剧表演艺术家、戏曲史学家。

满族,北京人。

原名承麟 (满族),后改汉姓“程”,初名程菊农,继改艳秋,字玉霜。

1932年起,更名砚秋,改字御霜。

他11岁时初次登台,便以文武各功超群而崭露头角。

他结合自己的嗓音特点,深研发声吐字、四声音韵,通过实践,创造了一种深邃沉郁、外柔内刚的唱腔风格——程派。

他主攻青衣,强调人物性格与表情、身段与唱念等技艺的高度融合。

尤其是他创造的水袖技法,大大丰富了旦角水袖的表现力。

建国以后,曾任中国艺术研究院前身中国戏曲研究院副院长、研究生导师等职。

主要代表剧目:《锁麟囊》、《荒山泪》、《春闺梦》、《梅妃》等。

周信芳 :( 1895年1月——1975年3月)京剧表演艺术家。

艺名麒麟童。

浙江慈溪人,生于江苏清江浦。

他七岁登台,主攻老生行,注重继承传统,又不受陈规旧套的束缚,创造出“唱念做打”融为一体的表演风格——麒派。

他的表演身段洗练洒脱,节奏感强,并善于用髯口、服饰及道具为塑造人物服务,因此一向被称为 “ 做派老生 ” 。

他始终把戏剧当作战斗的武器,在不同历史时期都积极编演大量新戏。

建国后,曾任中国戏曲研究院(中国艺术研究院前身)副院长、研究生导师等职。

中国传统戏曲基础知识什么是中国传统戏曲?中国传统戏曲是一种历史悠久、独具特色的戏剧形式,它结合了音乐、舞蹈、戏剧和文学等艺术元素,以及特定的表演方式和技巧。

中国传统戏曲在中国文化中扮演着重要的角色,被视为中国传统文化的瑰宝之一。

中国传统戏曲的分类中国传统戏曲可以分为四大类:京剧、豫剧、评剧和黄梅戏。

京剧京剧是中国最著名的戏曲剧种之一,起源于北京地区,流行于全国各地。

京剧以唱、念、做、打为主要表演形式,注重角色扮演和唱腔的表达。

它具有丰富的剧情和高度规范的表演风格,被誉为中国戏曲的代表。

豫剧豫剧是中国著名的地方戏曲剧种,起源于河南省,广泛流行于中原地区和华北地区。

豫剧以唱为主要表演形式,注重情感的表达和唱腔的艺术性。

它的表演风格热情奔放、富有戏剧性,深受观众喜爱。

评剧评剧是中国北方地区的一种戏曲剧种,起源于河北省,流行于京津地区和周边地区。

评剧以说、唱、念、做为表演形式,注重故事情节和人物性格的刻画。

它的表演风格独特,既有悲剧的深情,又有喜剧的幽默,深受观众喜爱。

黄梅戏黄梅戏是中国湖北地区的一种戏曲剧种,起源于黄梅县,流行于湖北、湖南等地。

黄梅戏以唱为主要表演形式,注重唱腔的艺术性和情感的表达。

它的表演风格婉转柔美、细腻动人,被誉为江南地区的代表戏曲。

中国传统戏曲的特点中国传统戏曲具有以下几个特点:1. 多样的表演形式:中国传统戏曲以唱、念、做、打等多种形式的表演方式,使其具有丰富多样的艺术表达手法。

2. 精湛的表演技巧:演员在中国传统戏曲中需要掌握丰富的表演技巧,包括音乐演唱、舞蹈动作、表情表演等,以展现角色的性格和情感。

3. 丰富的剧情内容:中国传统戏曲的剧情内容广泛而丰富,涵盖了历史、神话、文学等多个领域,同时也反映了社会生活的方方面面。

4. 独特的服装和化妆:中国传统戏曲中演员的服装和化妆非常独特,通过服饰和面部装饰来突出角色的特点和身份。

5. 传承与创新并重:中国传统戏曲在持续传承传统的同时,也注重创新与发展,使其能够与时俱进并吸引新的观众。

了解中国戏曲的基本常识

1. 基本概述

中国戏曲是一种综合性艺术形式,融合了音乐、舞蹈、表演和文学等元素。

它通常通过演员的表演来呈现剧情,使用特定的音乐和唱腔来表达情感。

2. 分类

中国戏曲可以分为多个不同的剧种,其中最著名的有京剧、豫剧、越剧和粤剧等。

每个剧种都有其独特的表演风格、音乐形式和服装特点。

3. 唱腔和曲调

中国戏曲中的唱腔是其重要的表现形式之一。

不同的剧种有不同的唱腔体系,如京剧的二黄、越剧的南音等。

唱腔通过特定的曲调来表达角色的情感和性格。

4. 人物角色

中国戏曲中的角色多样丰富,包括主角、丑角、旦角和净角等。

每个角色都有其独特的性格特点和表演方式,通过服装、化妆和动

作等手法来展现角色的特征。

5. 剧情和故事

中国戏曲中的剧情多样,通常取材于历史传说、文学作品和民

间故事等。

剧情结构严谨,注重情节的发展和冲突的表现。

6. 舞台艺术

中国戏曲的舞台艺术也是其重要组成部分。

舞台布景、灯光效

果和道具运用等都能增强戏曲的艺术表现力。

了解中国戏曲的基本常识,可以帮助我们更好地欣赏和理解这

一独特的艺术形式。

希望这份文档对您有所帮助!。

中国戏曲音乐中国戏曲音乐中国戏曲音乐一.概论部分1.戏曲音乐包括唱腔、器乐,其主体部分是唱腔,分独唱、对唱两个部分。

2.戏曲乐队的核心组织称“文武场”。

文场乐器:京胡、二胡、板胡、高胡、月琴等。

武场乐器:三弦、扬琴、笛子(北方:梆笛;南方:曲笛)、琵琶大锣、小锣、铙、钹、梆子、堂鼓、南梆子(卜鱼)3.戏曲音乐分类:四大声腔――昆、皮、高、梆。

对应剧种:昆腔:昆曲。

昆腔亦称昆山腔。

皮黄腔:京剧、川剧、粤剧、桂剧。

高腔:川剧、湘剧、赣剧。

梆子腔:河南梆子、秦腔、豫剧、晋剧。

4.戏曲音乐的节拍称为板式,即:板眼形式。

(1)三眼板类(四拍子):慢板。

(2)一眼板类(二拍子):原板、二六板。

(3)有板无眼类(一拍子):流水板、快板。

(4)散板类(节拍自由):散板、摇板。

二.昆曲昆曲:用昆腔来演唱的单声腔剧种,属于曲牌体戏曲。

2001年获“人类口头与非物质遗产”称号。

1.昆曲角色行当:生、旦、净、末、丑。

2.经典剧目:(1)汤显祖《牡丹亭》,主要人物:杜丽娘,柳梦梅(2)孔尚任《桃花扇》,主要人物:侯方域,李香君(3)洪�N《长生殿》,主要人物:唐明皇(唐玄宗),杨玉环(杨贵妃)3.昆腔中的南曲和北曲南曲:柔和、细腻,常用五声音阶,级进为主,演唱形式灵活多变,独唱、齐唱、同唱、合唱,独唱接齐唱等。

北曲:豪放、慷慨,常用七声音阶,跳进为主,演唱形式多为独唱。

4.主奏乐器:曲笛及管弦打击乐器:琵琶、箫、三弦、唢呐、鼓板、堂鼓、云锣、小锣、钹。

5.曲牌板式:赠板:昆腔特有的一种特慢板式,南曲中常见。

散板、干板(1/4拍)、一眼板(2/4)、三眼板(4/4)6.主要演员:张继青,代表作《牡丹亭》感谢您的阅读,祝您生活愉快。

四川大学文学与新闻学院本科生学术入门书中文类俄苏文学(刘亚丁推荐):曹靖华主编《俄苏文学史》叶水夫主编《苏联文学史》阿格洛索夫《20世纪俄罗斯文学》普希金《诗选》陀思妥耶夫斯基《罪与罚》列•托尔斯泰《战争与和平》高尔基自传体三部曲尼•奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》肖洛霍夫《静静的顿河》索尔仁尼琴《癌病楼》《古代汉语》B(郑春兰推荐):(1)王力《古代漢語》中華書局。

(2)王力《同源字典》商務印書館。

(3)王力《詩詞格律》中華書局。

(4)王力《漢語詞彙史》商務印書館。

(5)王力《漢語音韻》中華書局。

(6)許慎《說文解字》中華書局。

(7)班固《漢書·藝文志》中華書局。

(8)阮元《十三經注疏》上海古籍出版。

(9)俞樾《古書疑義舉例》上海古籍出版社。

(10)馬建忠《馬氏文通》商務印書館。

《语言学概论》(郑春兰推荐):(1)[瑞士]费尔迪南·德,索绪尔,《普通语言学教程》商务印书馆。

(2)[瑞士]费尔迪南·德,索绪尔,《索绪尔第三次普通语言学教程》上海人民出版社。

(3)[美]布龙菲尔德,《语言论》.商务印书馆。

(4)[德]威廉·冯·洪堡特,《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》.商务印书馆。

(5)[美]乔姆斯基,《乔姆斯基语言学文集》. 湖南教育出版社。

(6)[美]爱德华·萨丕尔,《语言论》商务印书馆。

(7)Cook, Vivian James. Chomsky’ s Universal Grammar : An Introduction. Malden, MA; Oxford : BlackwellPub.(8)Frawley, William. Linguistic semantics. Hillsdale, NY: Lawrence ErlbaumAssociates.(9)Halliday, M.A.K. On Language and Linguistics. Ed. By Jonathan J. Webster. 北京大学出版社.(10)Robins,R.H.普通语言学概论(General Linguistics),外语教学与研究出版社.《中华文化》(郑春兰推荐):(1)葛兆光《中国思想史》复旦大学出版(2)余英时《士与中国文化》上海人民出版社(3)冯天瑜《中国学术流变》华东师范大学(4)郭绍虞《中国文学批评史》商务印书馆(5)李泽厚《美的历程》上海人民出版社(6)袁行霈《中国文学史》高等教育出版社(7)徐旭生《中国古史的传说时代》广西师大出版社(8)夏鼐《中国文明的起源》文物出版社(9)罗常培《语言与文化》北京大学(10)许慎《说文解字》中华书局歌词学(陆正兰提供):《西方哲学家文学家音乐家论音乐》,人民音乐出版社1983年版。

戏曲知识点书籍戏曲作为中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的内涵。

对于热爱戏曲艺术的人士来说,了解戏曲知识点是必不可少的。

在这篇文章中,我将为大家推荐几本值得一读的戏曲知识点书籍。

1.《中国戏曲史》这本书是戏曲爱好者的必备经典之作。

它详细介绍了中国戏曲的起源、发展和演变过程,包括京剧、豫剧、越剧、黄梅戏等各个地方戏曲的特点和风格。

通过阅读这本书,你可以了解到不同戏曲剧种的历史背景、演出形式以及角色扮演的技巧,对于深入了解戏曲艺术有很大的帮助。

2.《戏曲艺术概论》这是一本系统介绍戏曲艺术的入门书籍。

它从戏曲的定义、分类和演出形式等方面入手,逐步介绍了戏曲的音乐、表演、服装、道具等要素。

同时,这本书还对戏曲的创作和演出过程进行了详细的解析,让读者了解到戏曲艺术的内涵和魅力。

3.《戏曲常识问答》这是一本问答形式的戏曲知识读物,适合初学者或对戏曲感兴趣的读者阅读。

书中收录了大量关于戏曲的问题和答案,如“戏曲有哪些基本剧种?”、“怎样才能欣赏到高水平的戏曲演出?”等等。

通过阅读这本书,读者可以迅速掌握戏曲的基本知识,为进一步了解深入学习打下基础。

4.《戏曲故事大观》这本书是一部收录了戏曲故事的百科全书,内容涵盖了中国各个地方的传统戏曲故事。

书中以通俗易懂的语言,生动地讲述了每个故事的情节、人物和背景,让读者可以更好地理解和欣赏戏曲作品。

无论是对于初学者还是戏曲爱好者来说,这本书都是一本不可多得的参考书。

5.《中国古代戏曲文学史》这本书主要介绍了中国古代戏曲文学的发展历程和特点。

书中详细讲解了古代戏曲的演出形式、剧本创作和文学修辞技巧等方面的知识。

通过阅读这本书,读者可以了解到中国古代戏曲文学的丰富内涵和独特魅力,对于理解古代文化和戏曲的演变过程有很大的帮助。

以上是我为大家推荐的几本戏曲知识点书籍,每一本都具有自己的特点和价值,可以帮助读者更好地了解和欣赏戏曲艺术。

无论你是刚刚接触戏曲还是已经对戏曲有一定了解的人,这些书籍都值得一读。

戏曲鉴赏书籍戏曲是中国传统文化瑰宝之一,具有悠久的历史,丰富的内涵和多样的艺术表现形式。

对于爱好戏曲的人来说,阅读戏曲鉴赏书籍是深入了解这一艺术形式的重要途径。

本文将为你推荐一些优秀的戏曲鉴赏书籍,帮助你更好地欣赏和理解戏曲作品。

一、《中国戏曲艺术史》《中国戏曲艺术史》是戏曲研究领域的经典之作,由著名学者杨洪基教授主编。

该书系统地介绍了中国戏曲的历史渊源、剧种分类、剧目名录等内容,使读者对中国戏曲的发展脉络有了全面的了解。

书中详细分析了不同地域、不同时期的戏曲特点,对于研究中国戏曲的学者和爱好者来说,是一本不可或缺的参考书籍。

二、《戏曲概论》《戏曲概论》由著名戏曲表演艺术家尚长荣编写。

作者从表演艺术的角度出发,全面介绍了中国戏曲的起源、发展、演变等,主要涉及戏曲表演技巧、角色扮演、音乐曲调等方面的内容。

书中还配有丰富的图片和音频资料,帮助读者更好地理解和感受戏曲艺术的独特魅力。

三、《戏曲艺术指南》《戏曲艺术指南》由知名戏曲专家王富仁编著,是一本面向普通读者的戏曲入门指南。

书中对中国主要戏曲剧种进行了简要介绍,包括京剧、豫剧、黄梅戏等,便于读者初步了解不同剧种的特点和表演方式。

同时,该书还详细介绍了戏曲表演技巧,如唱腔、表演动作、化装等,适合戏曲初学者或对戏曲感兴趣的人士阅读。

四、《名剧赏析》系列《名剧赏析》是一套精选戏曲名剧的书籍系列,由多位戏曲专家合作编写。

该系列凝结了专家们多年的研究成果,对于一些经典戏曲作品进行了深入解读和赏析。

每一本书集中讲解一部戏曲作品,包括剧情介绍、人物设定、唱腔分析等,既有助于了解剧情发展,又能深入挖掘戏曲的艺术内涵。

五、《中国曲艺大系》《中国曲艺大系》是一套关于中国曲艺的权威书籍,其中也包括了不少与戏曲相关的内容。

该系列分为多卷,涵盖了中国各个地区的曲艺形式,包括评书、说唱、相声等。

对于对传统曲艺感兴趣的读者来说,该书可提供全方位的信息和知识,助力于深入理解和鉴赏中国戏曲表演。

中国民间艺术概论综述中国民间艺术是指在中国大地上广泛流传的非正式、非官方的艺术形式和创作活动。

它源远流长,丰富多样,体现出中国人民的智慧和情感,承载着丰富的民族文化和历史内涵。

本文将从艺术形式、创作特点、表现主题和现实意义等方面对中国民间艺术进行概述。

中国民间艺术的形式多样,包括音乐、戏曲、舞蹈、绘画、木刻、剪纸等。

其中音乐是最为普遍的艺术形式,以民歌为代表,具有丰富多样的曲调和深厚的感情表达。

民间戏曲包括豫剧、越剧、评剧等,它们以丰富的表演形式和生动的故事情节吸引着观众。

舞蹈形式有龙舞、蛇舞、扇子舞等,充满了优美的动作和独特的意象。

绘画和木刻则是中国民间艺术中的传统艺术形式,无论是工笔画还是水墨画,都具有浓厚的民族特色。

中国民间艺术的创作特点主要体现在两个方面。

首先,它具有群众性和传承性的特点。

民间艺术通常由普通群众参与,无论是演唱、表演还是创作都在集体活动中完成,形成了非常浓厚的群众文化。

其次,民间艺术具有开放性和自由性的特点。

它不受官方的规范和限制,艺术家们可以根据自己的感受和创作灵感进行创作,表达自己对生活和社会的理解。

中国民间艺术的表现主题广泛多样,涉及生活、劳动、爱情、家庭等各个方面。

比如,民歌歌颂劳动者的辛勤劳动和对生活的热爱;民间戏曲则通过戏曲演员的精彩表演展示出人性的善恶和社会的冲突;舞蹈则表达了人们对大自然的崇敬和对幸福生活的向往。

不同地区的民间艺术还有各自的特色和表现主题,比如东北地区的秧歌舞蹈、西南地区的歌舞等。

中国民间艺术的现实意义在于它是中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和民族文化内涵。

它不仅反映了中国人民的智慧和情感,还反映了社会的变迁和发展。

民间艺术在一定程度上满足了人们对精神生活的需求,并在社区和乡村中发挥了凝聚人心和传递价值观念的作用。

此外,中国民间艺术也成为世界上许多国家和地区了解中国文化的窗口和桥梁,对促进文化交流具有重要意义。

总之,中国民间艺术是中国传统文化的重要组成部分,具有丰富多样的艺术形式和创作特点。

中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。

它起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。

经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术,它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成,约有三百六十多个种类。

它的特点是将众多艺术形式以一种标准聚合在一起,在共同具有的性质中体现其各自的个性。

比较著名的戏曲种类有:京剧、昆曲、越剧、豫剧、粤剧、川剧、秦腔、评剧、晋剧、汉剧、河北梆子、湘剧、黄梅戏、湖南花鼓戏等。

中国戏曲的艺术特征:戏曲艺术具有着瑰丽无比的美的魅力。

她集传统艺术美之大成,含蕴着人物性格的美,戏剧意境的美、舞蹈的美、音乐的美、美术的美、语言的美以及气韵的美,系统全面地体现了我国人民的审美观念和审美心理。

戏曲美学就是在这个博大深厚、源远流长的艺术气脉中,产生和发展起来的,形成了独特的美学传统。

系统地整理戏曲美学思想,探寻古典戏曲美学传统的基本特征,对于红样民族文化传统和戏曲艺术的发展,有着迫切的意义。

古典戏曲美学作为一门理论学科,主要是研究古典戏曲中理论形态的审美意识,即研究古人对戏曲的审美本质和审美规律的见解和论述。

这些见解和论述又大多体现为古典的戏曲美学范畴和命题,所以古典戏曲美学就是以研究古典的戏曲美学范畴和命题的关联和发展变化为主要内容。

在浩如烟海的戏曲理论形态和准理论形态的著作中(包括专著、序跋、评点、笔记、尺牍等),我们看到,历代前人提出许多戏曲审美范畴和论断,诸如:道、理、气、机、神、形、意、趣、味、悟、虚、实、真、假、情、景、化工、画工、气韵、风神、意象、本色、当行等范畴,以及"曲可兴观群怨"、"传奇皆是寓言"、"填词皆尚真色"、"填词需用本色语"、"因物赋形"、"摹情弥真"、"贱相色、贵本色"、"多虚少实,真假相半"、"气和调肃、神凝志一"、"妙在不工而工"等论断。

其中有的虽然理论化的程度不够,但已属于理论形态的审美意识范畴之内。

正是这些范畴和论断的产生、联系和发展、转化,构成了我国古典戏曲美学体系。

历代的戏曲美学家就是在对戏曲审美的探索中,提出这些范畴和命题,丰富和发展这些范畴和命题,逐步完成了戏曲审美意识的理论化。

我们关于古典戏曲美学的基本特征的辨析,就是对于这些理论形态的审美意识的初步认识。

值得注意的是,古典戏曲美学与其母体中国传统文化的密切联系。

戏曲审美意识植根于传统文化的深层土壤中,戏曲美学受到中国古代哲学思想的深刻影响。

古代哲学作为戏曲审美的理论基础,不仅一些戏曲美学范畴直接来自古代哲学,如:道、理、气、形、神等,都是从哲学延伸到美学,而且戏曲美学中有关审美的本质、审美体验、审美趣味、审美方式和审美境界等,都受到古代哲学决定性的影响,有着不可分割的联系。

同时,由于戏曲虽起源于远古时代,却形成于封建社会后期的宋元,先于戏曲形成的各种文艺品种,如诗、词、散文、音乐、舞蹈、美术、小说、曲艺等,多已发展成熟,形成系统和丰富的审美思想,作为综合各门艺术而形成的戏曲艺术,不能不受到各门艺术美学思想的影响。

事实上,古典戏曲美学的多数审美范畴,大多是自古典诗论、文论、乐论、画论、舞论中引进的。

如:意象、意境、趣味等是从诗论引进的,神、形、虚、实是从画论引进的,真与假则来自小说论中。

这种情况要求,理解和弄清古典戏曲美学的范畴和命题,必须首先从传统的哲学思想和美学思想的角度进行,弄清了传统哲学和美学的基本特征,才可能正确理解戏曲美学的基本特征。

并在此基础上进一步弄清,这些审美范畴和思想被引进戏曲艺术中时,其内涵已经产生的变化,研究它们在戏曲审美方式中所包含的特定意义,从而考察它们及其所构成的戏曲审美体系的独特之点。

古典戏曲美学的内容,大致包含以下三个方面:有关戏曲本体的美学、戏曲创作的美学和戏曲欣赏的美学。

戏曲本体的美学主要是探讨戏曲艺术的基本审美特征。

戏曲创作美学和戏曲欣赏美学,则主要探讨戏曲创作与欣赏过程中的规律性的美学问题。

古典戏曲美学与戏曲社会学和戏曲审美心理学有着密切的联系。

受中国古典哲学的影响,古典戏曲美学高度重视戏曲的社会价值和作用,故此,戏曲与社会生活的密切关联的探讨,成为美学的一个重要的方面。

古典哲学重了悟,不重形式上的细密论证,重生活上的实证或内心神秘的冥证,而不重逻辑的论证,长时间的体验,忽有所悟,疑难涣然消释,即直接写出所得所悟,而不加仔细的证明。

古典哲学认为经验上的贯通与实践上的契合,就是真的证明。

因此,中国哲学的文章形式常常是片断的,哲学家并不认为系统的长篇比片断的议论更为可贵,反而常常认为长篇的论述是一种赘疣。

受古典哲学的影响,戏曲美学同样具有这一特点。

戏曲美学著作除少数具有较系统论述和内在的体系外,多数为戏曲创作实践和欣赏经验的总结,常常是一种描??,在戏曲美学中占有重要的地位,不少美学著作都涉及到审美心理学的内容。

所以,古典戏曲审美心理学成为戏曲美学的重要组成部分。

戏曲本体论、戏曲社会学和戏曲审美心理学,构成了古典戏曲美学的三个重要方面。

本文以下所论述的古典戏曲美学的基本特征,就是对这三个方面内容的粗浅的概括。

山重水复,中国戏曲的诞生经历了漫漫长途,象长江,象黄河,由源头的细小支流,牵引着无数技艺的涓涓细流,不断向东,不断汇聚,涉山越岭,终于汇成滔滔江河,滚滚奔向大海,最终成就为一种博大精深的艺术。

我们的目标:通过这门课程,带领大家梳理中国戏曲发展的脉络与流变,厘清中国戏曲的艺术风貌与品格。

在此基础上,感受中国戏曲的多姿风采,倾听中国戏曲的动人乐章!中国戏曲的艺术品貌与个性:以歌舞演故事。

远离生活之法。

超脱的时空形态。

虚拟手法——舞台结构之核心南宋戏文《张协状元》——―中国第一戏‖及―戏曲活化石‖:在我国古代,妇女社会地位十分低下,她们的悲惨命运引起了许多同时代作家的同情。

因此,在南宋时期,出现了许多反映妇女遭男子抛弃,命运凄惨的戏曲剧本。

这一类题材的戏曲,史学界称之―负心戏‖,都是写婚变中的丈夫抛弃妻子的故事。

《张协状元》就是这一类戏的最初版本。

古代的四川成都,有一名叫张协的秀才,忽得奇梦,辞别家乡,进京考状元。

途中,被强盗劫伤。

贫困交加之际,被贫女救助,后经邻居李大公夫妇做媒,与贫女结为夫妻。

张协靠贫女卖发得钱,进京赶考,终中状元。

宰相王德用有意招张协为婿,被张协拒绝。

贫女寻夫至京,张协不肯相认,把贫女打出官邸,后又杀贫女。

贫女得救,被王德用收为养女。

张协上任途中路过古庙,其行径受到王德用、李大公夫妇以及判官小鬼的谴责。

张协良心发现,王德用,李大公夫妇遂又将贫女嫁给张协。

剧中也有明显的漏洞:张协中状元后不肯接受宰相小姐的丝鞭(不允婚事)这个情节,既不符合人物思想性格,也与后面再向宰相养女求婚的情节大有矛盾。

这个剧本最大的价值在于它是现存最早,最完整的宋代南戏剧本,且保留着原始的演出本面貌,具有极其珍贵的史料价值。

一树春风千万枝——元杂剧:元杂剧不仅是一种成熟的高级戏剧形态,因其最富于时代特色,最具有艺术独创性,而被视为一代文学的主流。

一,艺术发展唐诗宋词二,社会现实杜牧的例子,文人仕途不得意时的选择:十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名▪据元代钟嗣成《录鬼簿》记载,元杂剧作家有212人之多,著名的有80余人。

其中大部分―门第卑微,职位不振,高才博识‖。

▪元代是中国戏曲史上第一个黄金时代,元杂剧在世界文学史上也占据重要位置,此时欧洲戏曲传统基本中断。

元杂剧创作中心,前期为大都,后期为杭州。

元杂剧特点:由―四折一楔子‖构成;一折里用同一宫调的一套曲子;楔子的篇幅较短,一般放在第一折前交代剧情,起―序幕‖的作用;在表演上由一人主唱,如以正旦为主的戏里,只由正旦一人独唱到底,其他角色都不唱,只用旁白。

在金、元之交,北杂剧的创作就已达到相当高的艺术水平,著名的杂剧作家有:白朴、马致远、关汉卿等,多为金入元的文人。

元杂剧的前期创作呈繁荣的局面,成为中国戏剧文学史上最为光彩夺目的黄金时代。

元杂剧四大家:―元代曲家,自明以来,称关、马、郑、白。

然以其年代及造诣论之,宁称关、白、马、郑为妥也。

‖(王国维《宋元戏曲考》)元杂剧四大家:关汉卿、白朴、马致远、郑光祖。

代表作品:《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《单刀会》;《墙头马上》《梧桐雨》;《汉宫秋》;《倩女离魂》。

杂剧四大家白朴(1226——1306?)字太素,号兰谷。

其父白华为金朝重臣,颇得金哀宗器重。

白朴一生淡薄功名,多次拒绝元政权延纳。

白朴一生创作杂剧共16种,惟《墙头马上》、《梧桐雨》有全本传世,都是元杂剧中不可多得的一流作品。

尤以《梧桐雨》最能体现中国戏曲―诗剧‖本体特征,曲词极尽文雅优美。

马致远(?——1324?)号东篱,大都人,生平事迹难以详考。

一生创作杂剧15种,今存6种,其中敷演王昭君出塞和亲故事《汉宫秋》最能代表马致远的艺术成就。

此剧并不拘泥于正史,而是在继承前代文艺创作的基础上别出新意,给人以迎面扑鼻,焕然一新的时代气息。

马致远也是有元一代顶尖级散曲大家。

郑光祖,字德辉,生卒年不详,是后期元杂剧的重要作家。

据钟嗣成《录鬼簿》记载,郑光祖为人正直,不轻易与官僚士大夫阶层往来,但在优伶、闺秀之中却享有盛名。

郑光祖共创做了大约18种杂剧,今存8种,以《倩女离魂》、《王粲登楼》最为优秀。

关汉卿,世界文化名人,伟大的现实主义艺术家,带有民主主义和人道主义倾向的思想家。

生平事迹难以详考,据《录鬼簿》及其它文献记载,关汉卿一生创作杂剧在60种以上,流传下来约18种。

关汉卿几乎将笔触伸向元人所能表现的各个领域,其中《窦娥冤》最能体现其写作态度和元杂剧时代精神。

感天动地《窦娥冤》〔滚绣球〕有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权。

天地也只合把清浊分辨,可怎生糊涂了盗跖颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

天地也,做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。

地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

窦娥的冤案有巨大的典型意义,作家以"人命关天关地"的高度社会责任感,提出了封建社会里"官吏每(们)无心正法,使百姓有口难言"这个带普遍意义的问题,强烈地控诉了封建制度与民为敌、残民以逞的罪恶。

关汉卿是一位杰出的语言艺术大师,他汲取大量民间生动的语言,熔铸精美的古典诗词,创造出一种生动流畅、本色当行的语言风格。

他是元曲中本色派的杰出代表,真正做到了"人习其方言,事肖其本色。

境无旁溢,语无外假"(臧晋叔《元曲选·序》)。

(正旦云)婆婆,那张驴儿把毒药放在羊肚儿汤里,实指望药死了你,要霸占我为妻,不想婆婆让与他老子吃,倒把他老子药死了。