第四章乘数模型

- 格式:ppt

- 大小:330.00 KB

- 文档页数:33

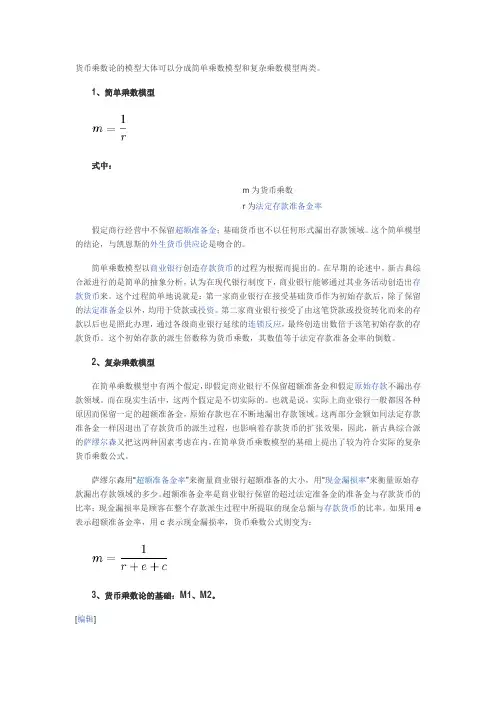

货币乘数论的模型大体可以分成简单乘数模型和复杂乘数模型两类。

1、简单乘数模型式中:m为货币乘数r为法定存款准备金率假定商行经营中不保留超额准备金;基础货币也不以任何形式漏出存款领域。

这个简单模型的结论,与凯恩斯的外生货币供应论是吻合的。

简单乘数模型以商业银行创造存款货币的过程为根据而提出的。

在早期的论述中,新古典综合派进行的是简单的抽象分析,认为在现代银行制度下,商业银行能够通过其业务活动创造出存款货币来。

这个过程简单地说就是:第一家商业银行在接受基础货币作为初始存款后,除了保留的法定准备金以外,均用于贷款或投资。

第二家商业银行接受了由这笔贷款或投资转化而来的存款以后也是照此办理,通过各级商业银行延续的连锁反应,最终创造出数倍于该笔初始存款的存款货币。

这个初始存款的派生倍数称为货币乘数,其数值等于法定存款准备金率的倒数。

2、复杂乘数模型在简单乘数模型中有两个假定,即假定商业银行不保留超额准备金和假定原始存款不漏出存款领域。

而在现实生活中,这两个假定是不切实际的。

也就是说,实际上商业银行一般都因各种原因而保留一定的超额准备金,原始存款也在不断地漏出存款领域。

这两部分金额如同法定存款准备金一样因退出了存款货币的派生过程,也影响着存款货币的扩张效果,因此,新古典综合派的萨缪尔森又把这两种因素考虑在内,在简单货币乘数模型的基础上提出了较为符合实际的复杂货币乘数公式。

萨缪尔森用“超额准备金率”来衡量商业银行超额准备的大小,用“现金漏损率”来衡量原始存款漏出存款领域的多少。

超额准备金率是商业银行保留的超过法定准备金的准备金与存款货币的比率;现金漏损率是顾客在整个存款派生过程中所提取的现金总额与存款货币的比率。

如果用e 表示超额准备金率,用c表示现金漏损率,货币乘数公式则变为:3、货币乘数论的基础:M1、M2。

[编辑]货币乘数的理论模型[2]我国现行的统计口径将货币供应量划分为M0、M1、M2和M3三个层次,其中M0是流通中的现金(C),M = M0+活期存款(D),M2 = M1+全部定期存款(TD),M3 = M2+金融债券+商业票据+大额可转让定期存款+同业存款。

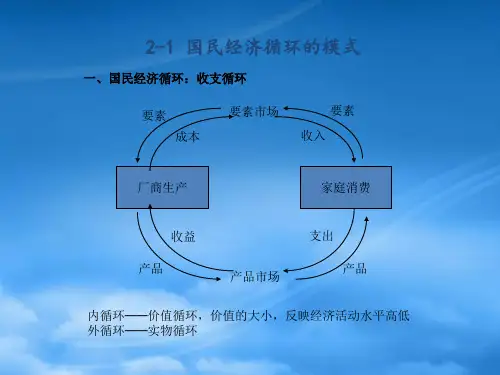

乘数加速数模型一乘数原理乘数的概念最初由俄国经济学家图干·巴拉洛夫斯基提出,凯恩斯在通论中把乘数和边际消费倾向联系起来,说明总支出变动与国民收入变动的关系,所以乘数原理在凯恩斯的国民收入决定中占重要地位。

之后,美国经济学家汉森和萨缪尔森把乘数原理同加速原理结合起来,解释经济周期。

乘数是指总支出的增加所引起的国民收入增加的倍数。

如果如果是投资的增加,则乘数是投资乘数;如果是政府支出的增加,则乘数是政府支出乘数,等等。

乘数原理说明了各种支出对国民收入的影响。

因为国民经济各部门之间是相互联系的,所以,对某一部门冲的支出增加,不仅会使该部门的生产和收入相应增加,而且还会引起其他部门的生产,收入,和支出的增加,从而使国民收入的增长量倍于最初的支出。

乘数作用大小在现实生活中受到一系列条件的制约:1。

社会存在闲置资源,如果没有闲置资源,则投资增加及由此造成的消费支出增加,并不引起生产的增加,只会刺激物价上升。

2。

投资和储蓄的决定相互独立。

否则成熟作用要小得多,因为增加的投资会引起对货币需求增加从而使利率上升,利率上升会鼓励储蓄,消弱消费,从而部分抵消由投资增加引起的收入增加进而使消费增加的趋势。

3 货币供给量增加能适应支出增加的需要。

假使货币供给受到限制,则投资和消费支出增加时,货币需求的增加就得不到货币相应增加的支持,利率会上升,不但会抑制消费,还会抑制投资,是总需求降低4 增加的收入不能用于购买进口货物,否则GDP不会增加5 此外,一些西方学者认为挤出效应,和搞税收都会使乘数作用被部分抵消加速数原理加速原理指收入变动或消费变动引起投资变动的理论。

当满足不存在闲置资源和资本---产出比不变两个假定时,产品需求增加引致产品生产扩大,为了增加产量,就要增加资本存量,要求有新的投资。

也就是说,收入或消费需求的变动导致投资的数倍变动。

含义包括:1。

投资不是收入绝对量的函数,而是产量变动变动率的函数。

即投资变动取决于产量的变动率,若产量的增加逐期不变,则投资总额不变。

“乘法分配律”数学模型的建构

作为数学中最重要的乘法法则之一,乘法分配律也被称为分配率或分配原理。

它是一种用一个数字乘以多个数字的方式,其中只需要乘上每个数字一次,就可以得到最终的乘积。

乘法分配律的得名来源于它的概念,即将一个数字分配给不同的数字,也即“分配”。

乘法分配律的数学模型主要有两个:一个是将乘法看做加法的模式;另一个是将乘法看做比例的模式。

将乘法看做加法的模式是将一个乘数分解为更小的乘数,然后将其小乘数相加,得到最终的乘积;将乘法看做比例的模式是将乘数比例分解,建立从最小到最大的比例,再根据比例判断每个数字在乘积中所占比例,得到最终的乘积。

然而,无论使用哪种模型,乘法分配律的本质始终是将一个乘数合理的分解为更小的乘数,从而实现一次乘法就可以得到结果。

它更为我们提供了一种有效的乘法计算的方法,不仅可以极大的减少涉及的乘法运算的次数,而且可以在一定程度上减少乘法计算的误差,同时可以节省计算时间。

因此,乘法分配律不仅仅是一种乘法计算思想,更隐含着节省时间与节约资源的重要思想。

它不仅被用来计算数学问题,也被用于许多其它领域的计算,例如经济学和社会学中的一些模型计算。

据此,乘法分配律不仅仅是一种乘法术语,它也是一种有效的计算工具,可以帮助我们实现节省时间和节约资源的目标。

180 宏观经济学 抵消。

于是,资本主义经济就在繁荣与衰退两个阶段的交替中运行,呈现出波动的性质,即具有周期性。

在创新的“纯模式”中,经济周期仅有繁荣与衰退两个阶段。

实际上,资本主义经济周期包括繁荣、衰退、萧条与复苏四个阶段。

为了解释经济周期的萧条与复苏阶段,熊彼特又提出了创新的第二次浪潮(1939年)。

(三)创新引起的第二次浪潮所谓第二次浪潮,是指建立在创新引起的第一次浪潮基础之上的其他非创新生产部门的扩张:在创新普及过程中,经济逐渐高涨,不仅模仿创新的厂商会增加投资,其他厂商在乐观情绪的支配下,常常高估社会需求,也大量地增加投资。

同时,消费者的乐观情绪使消费者高估未来收入,常用抵押贷款方式购买消费品。

这样,社会对资本品和消费品需求的增加,必然导致物价普遍上涨,进而引起其他非创新生产部门的扩张。

虽然第二次浪潮是在第一次浪潮的基础上发生的,但这两次浪潮存在很大的差别。

第一次浪潮中的新投资是与创新直接相关的。

而第二次浪潮中的新投资大多与创新无直接的关系,是由第一次浪潮引起的,存在失误和过度的可能。

当第一次创新浪潮消退经济走向衰退时,第二次浪潮也必然随之消退,那些失误和过度的投资大量减少,使经济走向萧条。

在萧条阶段,当第二次浪潮的不良影响被消除以后,经济会自动逐渐由低于均衡水平趋于均衡水平,进入复苏阶段。

当新的创新产生时,经济又逐渐进入高涨,开始新一轮波动。

熊彼特认为,无论是两阶段的纯模式,还是四阶段的两次浪潮,其基本的动力机制和原因都是创新活动。

周期的长度取决于创新的性质。

大的创新影响较大,需要较长的时间;而小的创新影响较小,需要的时间也较短。

大小创新并不会在时间上均匀分布,实际上,创新往往是每隔一定的时间就会成群出现。

这样经济活动中就会有多种周期交错,各个周期的长度也不相同,因而也就不能对经济周期进行精确的分类,只能大致地分为长周期(其平均长度约为55年)、中周期(平均长度约为9~10年)、短周期(其平均长度约为50个月)。

论述乘数-加速数模型。

乘数-加速数模型是一种经济学模型,用于解释和预测国民经济的总体增长。

这个模型包括两个关键概念:乘数和加速数。

乘数:乘数是指单位投资对总产出的影响倍数。

在乘数-加速数模型中,乘数反映了投资对经济增长的影响。

当一个国家或地区进行投资时,这些投资会刺激需求,促进生产,创造就业机会,从而带动整体经济的增长。

乘数可以描述投资对经济增长产生的放大效应。

加速数:加速数是指单位产出对投资需求的影响倍数。

在乘数-加速数模型中,加速数表示了生产水平对经济增长的影响。

当一个国家或地区的产出水平增加时,通常会激发对新投资的需求,进而推动经济增长。

乘数-加速数模型主要用于解释和预测总体经济增长的趋势。

根据这个模型,一次初级投资将产生一系列的二次、三次乃至更高阶的投资需求,形成经济增长的循环。

然而,这个模型也有其局限性,因为它忽略了许多其他影响经济增长的因素,如政治、市场结构、技术进步等。

因此,在实际应用中,乘数-加速数模型通常会与其他经济模型和数据相结合,以更全面地分析和预测经济增长的情况。