故都的秋课例综述

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:11

故都的秋一、故都的秋景秋天是一个丰收、收获和感恩的季节。

在我国的故都,北京,秋天也是一年四季中最美丽的季节之一。

在此时,整个城市被染上了一层金色的颜色,除了美丽的石板路和窄巷子,还有丰富的文化底蕴和历史积淀。

故都的秋天带给我们的感受不仅仅是层层叠叠的金黄色叶子,还有一种文化和历史的厚重感。

有许多历史古迹被渲染成了秋天所独有的颜色,它们散发着一份历史、文化和艺术的香气,深深地吸引着我们这些来到故都的人们。

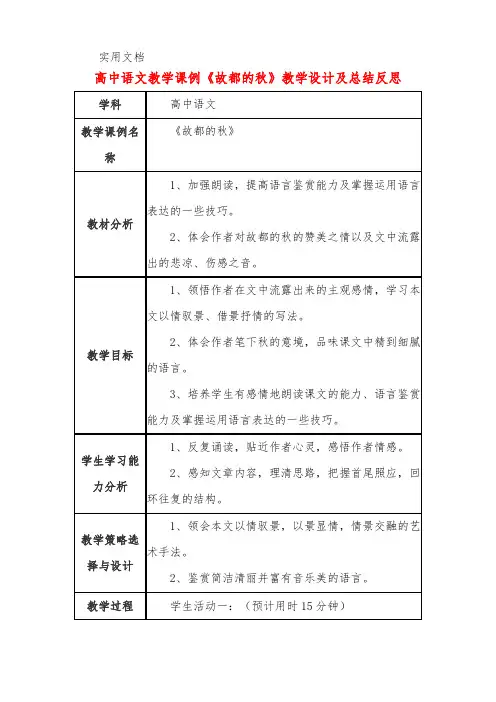

二、教学目标知识目标•了解故都北京的秋天景色和历史文化•了解故都的文化底蕴使它成为我国的国际旅游名城•能够描述和表达出故都的秋天景色所给予的情感•学习简单的摄影技巧并将其应用于秋天景色的拍摄中能力目标•通过参观、阅读和表达来丰富学生知识储备,增强语言表达能力和文化素养•激发学生想象力和创造力,将创新思维应用于日常学习中,完成个性化的作品创作•培养学生感知自然、关注环保、保护城市文化资源的能力和精神情感目标•增强学生对祖国文化的热爱和自豪感•培养学生珍视并爱护自然环境的意识和精神•培养学生感恩父母、感恩老师、感恩周围的人的良好习惯和品质三、教学方法•情景教学法:让学生在实际情境中体会获得知识和技能,提高其语言表达能力和文化素养;•群体讨论法:带领学生探究问题,探讨合理的解决方案和做法,培养创新思维;•手工制作法:让学生在制作中提升其动手能力,培养创意意识和团队合作精神;•视觉教学法:通过图片、视频、音乐等多种媒介手段使得课堂更生动,激发学生浓厚的兴趣。

四、教学内容1. 介绍北京故都的秋天景色北京故都的秋天景色是中华民族的文化底蕴。

在北京的秋天,完美的天空、犹如火焰般的枫叶、红墙黄瓦和小胡同里的水塘和平生活瞬间从记忆中呼唤而来,让人感到欣喜不已。

2. 让学生了解到文化是北京的又一独特之处北京是一座有着厚重文化底蕴的城市,历史悠久而文化多彩。

这些文化元素包括但不限于独特的饮食文化、紫禁城的历史、京剧文化等等。

故都的秋优秀说课稿《故都的秋》优秀说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《故都的秋》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程、板书设计这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《故都的秋》是郁达夫的一篇典范的抒情散文,全文紧扣“清、静、悲凉”的特点,描绘了故都北平的秋景,抒发了作者对故都之秋的眷恋和向往之情。

这篇文章语言优美,意境深远,具有很高的审美价值和艺术感染力。

在教材中的地位和作用:这篇课文被安排在高中语文必修上册的第七单元,本单元的人文主题是“自然情怀”,旨在引导学生欣赏和品味自然之美,培养学生对自然的热爱和敬畏之情。

《故都的秋》作为本单元的开篇之作,为学生理解和欣赏自然散文奠定了基础,同时也有助于提高学生的散文鉴赏能力和审美素养。

二、学情分析授课对象是高一年级的学生,他们经过初中阶段的学习,已经具备了一定的语文基础知识和阅读能力,但对于散文这种文学体裁的理解和把握还不够深入。

在学习这篇课文之前,学生可能对郁达夫的作品了解较少,对故都北平的历史和文化背景也缺乏足够的认识。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解作者的生平和创作风格,补充相关的历史文化知识,帮助学生更好地理解课文的内涵。

三、教学目标基于以上的教材分析和学情分析,我制定了以下的教学目标:1、知识与技能目标(1)了解郁达夫的生平及创作风格。

(2)掌握本文以情驭景、以景显情的写作手法。

(3)品味本文语言的清新典雅和含蓄隽永。

2、过程与方法目标(1)通过诵读和赏析,培养学生的语感和审美能力。

(2)通过小组讨论和合作探究,提高学生的自主学习能力和合作交流能力。

3、情感态度与价值观目标(1)体会作者对故都之秋的眷恋和向往之情,培养学生对自然和生活的热爱。

(2)引导学生感受作者在文中所表达的深沉的民族情感和文化意识。

四、教学重难点1、教学重点(1)掌握本文“清、静、悲凉”的特点,体会作者对故都之秋的独特感受。

《故都的秋》教学案例分析贵州师范大学文学院10教硕帅丹【案例背景】散文阅读教学是审美教育的重要载体,而审美教育的重点在于美的感染和渗透。

为了实现这一目的,教师要引导学生反复诵读。

在诵读中理解内容,在美读中体验内涵,在品读中感悟感情;在自主探究中强化对文本的理解,使学生成为课堂学习的主体;教师要用诗意的语言激起学生强烈的好奇心和探究欲,点燃学生智慧的火焰,使语文课堂真正成为教师与学生、学生与学生、学生与文本之间的一种精神上的相遇。

《故都的秋》是人教版普通高级中学教科书《语文》(必修)第三单元中的第二课,也是传统的散文名篇,有利于课内外结合,凸现大语文观,使学生真正步入学习语言文字和审美鉴赏的殿堂。

【案例呈现】本课的教学目标为:欣赏故都秋景,体会情感;品味语言,学习情景交融,以情驭景的写作手法。

为了使教学目标单纯集中,课堂结构简洁清晰,教学活动丰富有序,我准备用三个大问题来串联课堂。

问题一:①“故都的秋”究竟的特点是什么?②《故都的秋》中写到的秋色、秋声和秋味有什么特点?第①题,学生基本能找出原句,“可是啊,北国的秋却特别来得清,来得静,来得悲凉”。

这也是全篇的“文眼”和散文的“神”。

第②题,部分学生找出了相关的词语和描写“故都的秋”的内容是集中在三至十一自然段,但是对其中蕴涵的思想感情,学生却理解不到位,需要教师的适时引导进而探究,如:秋色,从色彩的冷暖角度,这些色彩多属于冷色。

故都的秋色集中了青白蓝灰黄等多种冷色调,可见秋色的冷清,正是作者内心寂寞的外化,同时也照应了“北国的秋来得清”的语句;而故都的秋声在车水马龙,人声鼎沸,热闹非凡的地方,是不可能如此清晰的听到的,可见,这些声响都不很大,作者是以动衬静,以声音反衬故都的寂静,达到了“蝉躁林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,如此幽静深邃的特点与“北国的秋却特别来得静”暗合。

问题二:美读主体部分,你能用带有“秋”的四字词语概括描写“故都的秋”的图画吗?教师提供贴近文本的鲜活图片,把描写“故都的秋”文段鉴赏引入课堂赏析,直观地显示灵动的画面:秋晨院落——秋槐落蕊——秋蝉残声——秋雨话凉——秋日清果。

《故都的秋》课例赏鉴作为郁达夫的散文名篇,《故都的秋》历来为人称颂,许多名家也都从各个角度进行品评和揣摩。

董老师从诗画同源的角度进行赏析,用诗情画意的语言导入,既让学生听得懂,又能让学生学得透,在循序渐进中将散文之美疏散开来。

和老师正是抓住董老师的课堂特点,仔细揣摩,深入挖掘,为我们呈现出一篇简练深刻、意蕴丰富的文章。

一词一句总关情——品评名师课例《故都的秋》《故都的秋》作为郁达夫先生的名篇,其文中深情、语言之厚、散文之美,令人动容。

许多名师用自己的智慧与情感、创新与博厚上出了不同的课堂味道。

今天就让我们走进董一菲老师的课堂,领略其语文教学中的丰厚滋味,品味诗意语文独到的语言魅力。

新课标确定了语文课程的性质:语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。

义务教育阶段的语文课程,应使学生初步学会运用祖国语言文字进行交流沟通,吸收古今中外优秀文化,提高思想文化修养,促进自身精神成长。

工具性与人文性的统一,是语文课的基本特点。

再次品读新课标,是为了让我们牢记“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程”,它让我们明确语文课程最根本的性质与任务,指导我们回归到语文教学的真谛。

然后,我们再去品评学习董一菲老师的这节课,便有了最强有力的抓手。

这节课让我们看到了诗意语文的审美追求,诗意语文一贯致力于不凡的诗意语言,这势必对老师的整体素养要求较高,这节课让我们见识了董老师的丰厚积淀,以及精妙诗意的课堂语言,为所有热爱课堂的语文人做了一个范本。

课堂之美起于开篇,自然的引入、诗意的导读,从让学生齐读刘海粟这段话开始:青年画家不精读郁达夫的游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通郁达夫的妙文。

以郁达夫挚友的评价入手,不可谓不巧。

最了解的人说出的诗意的话,让学生们在课堂之始,浸入到郁达夫的世界里面,能够慢慢地懂他的人品他的文,了解景和文的关系,懂得语言和画面的相通,最终提升自己的语言文字能力。

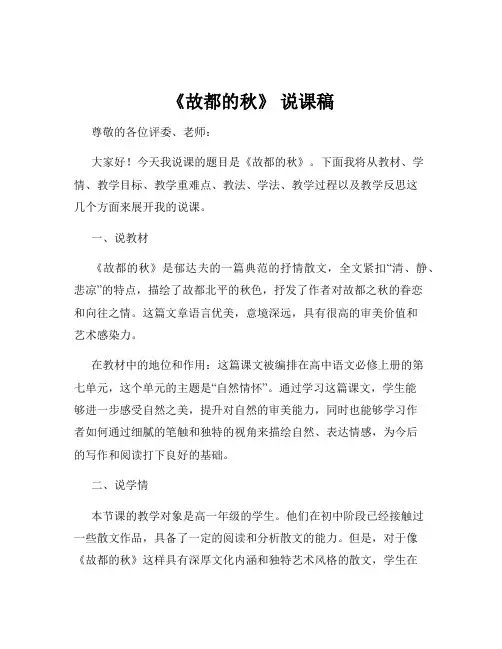

《故都的秋》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《故都的秋》。

下面我将从教材、学情、教学目标、教学重难点、教法、学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、说教材《故都的秋》是郁达夫的一篇典范的抒情散文,全文紧扣“清、静、悲凉”的特点,描绘了故都北平的秋色,抒发了作者对故都之秋的眷恋和向往之情。

这篇文章语言优美,意境深远,具有很高的审美价值和艺术感染力。

在教材中的地位和作用:这篇课文被编排在高中语文必修上册的第七单元,这个单元的主题是“自然情怀”。

通过学习这篇课文,学生能够进一步感受自然之美,提升对自然的审美能力,同时也能够学习作者如何通过细腻的笔触和独特的视角来描绘自然、表达情感,为今后的写作和阅读打下良好的基础。

二、说学情本节课的教学对象是高一年级的学生。

他们在初中阶段已经接触过一些散文作品,具备了一定的阅读和分析散文的能力。

但是,对于像《故都的秋》这样具有深厚文化内涵和独特艺术风格的散文,学生在理解和欣赏上可能还存在一定的困难。

此外,高一学生的生活阅历相对较浅,对于作者所表达的那种深沉的情感可能难以产生深刻的共鸣。

三、说教学目标基于对教材和学情的分析,我制定了以下教学目标:知识与技能目标:1、了解郁达夫的生平及创作风格。

2、品味本文细腻、清新的语言,学习以情驭景、以景显情的写作手法。

过程与方法目标:1、通过反复诵读,培养学生的语感,提高学生的朗读水平。

2、引导学生自主、合作、探究,分析文中的景物描写,体会作者的情感。

情感态度与价值观目标:1、领悟作者在文中流露的对故都的眷恋和向往之情,培养学生的爱国情怀。

2、让学生感受自然之美,激发学生对大自然的热爱之情。

四、说教学重难点教学重点:1、引导学生体会故都秋的特点,品味作者笔下秋的韵味。

2、学习本文以情驭景、以景显情的写作手法,体会作者的情感。

教学难点:1、理解作者文中“悲凉”情感的内涵,以及这种情感与故都秋景之间的关系。

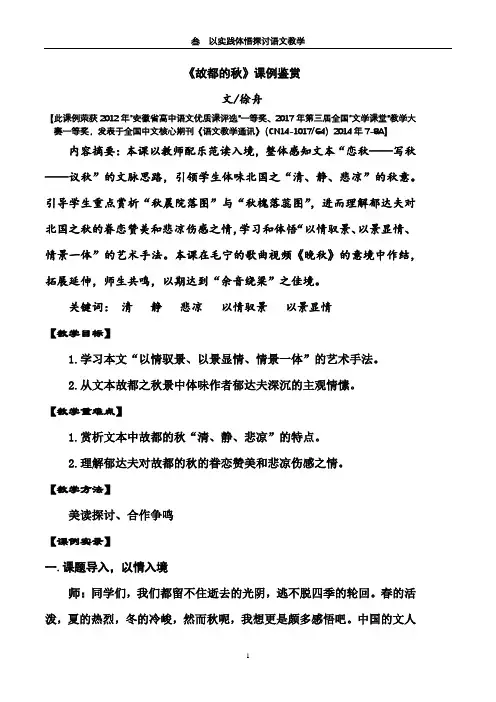

《故都的秋》课例鉴赏文/徐舟【此课例荣获2012年“安徽省高中语文优质课评选”一等奖、2017年第三届全国“文学课堂”教学大赛一等奖,发表于全国中文核心期刊《语文教学通讯》(CN14-1017/G4)2014年7-8A】内容摘要:本课以教师配乐范读入境,整体感知文本“恋秋——写秋——议秋”的文脉思路,引领学生体味北国之“清、静、悲凉”的秋意。

引导学生重点赏析“秋晨院落图”与“秋槐落蕊图”,进而理解郁达夫对北国之秋的眷恋赞美和悲凉伤感之情,学习和体悟“以情驭景、以景显情、情景一体”的艺术手法。

本课在毛宁的歌曲视频《晚秋》的意境中作结,拓展延伸,师生共鸣,以期达到“余音绕梁”之佳境。

关键词:清静悲凉以情驭景以景显情【教学目标】1.学习本文“以情驭景、以景显情、情景一体”的艺术手法。

2.从文本故都之秋景中体味作者郁达夫深沉的主观情愫。

【教学重难点】1.赏析文本中故都的秋“清、静、悲凉”的特点。

2.理解郁达夫对故都的秋的眷恋赞美和悲凉伤感之情。

【教学方法】美读探讨、合作争鸣【课例实录】一.课题导入,以情入境师:同学们,我们都留不住逝去的光阴,逃不脱四季的轮回。

春的活泼,夏的热烈,冬的冷峻,然而秋呢,我想更是颇多感悟吧。

中国的文人都钟爱这一个字——“秋”,喜欢将自己的生命感悟赋之于“秋”。

投影:刘禹锡在《秋词》中说“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”,他在“秋”中悟出了生命的旷达;林黛玉在《秋窗秋雨夕》中言“秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋夜长。

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉”,她在“秋”中道出了秋日的凄凉;《晚秋》歌词中说“在这个陪着枫叶飘零的晚秋/才知道你不是我一生的所有/蓦然又回首/是牵强的笑容/那多少往事飘散在风中……”(教师清唱此歌词片段,学生听后响起掌声,激发了学生的学习兴致),毛宁在“晚秋”中唱出了思念的凋零。

师:那么郁达夫在北国与南国的秋中又写出了哪些独特的感受呢?今天我们就来一同学习郁达夫的这篇写景状物的抒情散文《故都的秋》。

《故都的秋》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《故都的秋》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及板书设计这几个方面来展开我的说课。

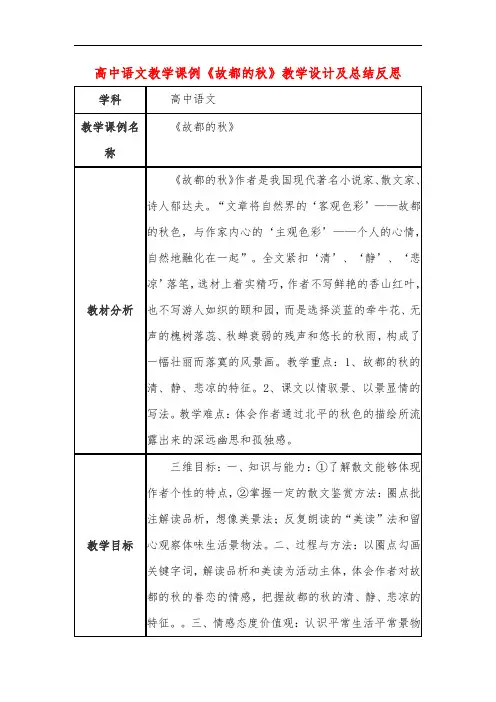

一、教材分析《故都的秋》是郁达夫的一篇典范的抒情散文,全文紧扣“清、静、悲凉”的特点,描绘了故都北平的秋色,抒发了作者对故都之秋的眷恋和向往之情。

这篇文章语言优美,意境深远,饱含着作者深厚的情感。

在教材中的地位和作用:这篇课文被编排在高中语文必修上册的第七单元,本单元的主题是“自然情怀”。

通过学习这篇课文,能够引导学生感受自然之美,体会作者在描写自然景物中所蕴含的情感,进而提升学生的审美鉴赏能力和文学素养。

二、学情分析对于高中阶段的学生来说,他们已经具备了一定的阅读理解和分析能力,但是对于散文这种文学体裁的理解和把握还需要进一步提高。

学生对于郁达夫的作品可能接触较少,对于作者的写作风格和情感表达可能存在一定的陌生感。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入文本,品味语言,感受作者的情感。

三、教学目标基于以上对教材和学情的分析,我制定了以下教学目标:1、知识与技能目标了解郁达夫的生平及创作风格。

掌握文中的生字词,理解重点语句的含义。

学习以情驭景、以景显情的写作手法。

2、过程与方法目标通过反复诵读,培养学生的语感,体会文章的语言美。

引导学生自主、合作、探究,分析文中的景物特点,体会作者的情感。

3、情感态度与价值观目标让学生感受作者对故都之秋的眷恋和向往之情,培养学生热爱自然、热爱生活的情感。

四、教学重难点1、教学重点品味文中细腻、清新的语言,体会作者对故都之秋的独特感受。

分析文中的景物描写,理解以情驭景、以景显情的写作手法。

2、教学难点理解作者在文中所表达的“悲凉”之情,以及这种情感背后所蕴含的文化内涵和时代背景。

五、教法与学法1、教法诵读法:通过反复诵读,让学生体会文章的语言美和情感美。

问题引导法:设置问题,引导学生思考和探究,培养学生的思维能力。

《故都的秋》课例分析报告《故都的秋》课例分析报告《故都的秋》是郁达夫眼中的风景,我们想参透这其中的真谛。

从教学目标的确立上有了大胆的突破,教学的落脚在作品描写景物的风格与作家的情思和对生命的感悟上,在教学方法的使用上运用语文教学经典的“咬文嚼字”的阅读方法,让学生有方法可依。

而且突破了我们惯常教授本课时从几幅图景入手分析的套路,力求启发和引导学生纵观全景,找到作者笔下故都秋景的共同特点,由此引发学生对作者写作用意的思考和领悟。

研究课就是尝试,就是实验,就是给倾听者以思考和启迪。

导语部分,该老师引入六句诗文,其中三句是名家的,另外三句,是我从本班学生周记中摘录出来的。

这些诗文,从不同侧面,暗中照应了“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,悠远,严厉,萧索的感触来的”这句话。

想这样为学生创设情境,以便把学生带入到郁达夫对秋的特别的领悟中。

在突破重点,即品味语言,咀嚼作者笔下秋味这一环节,老师先是让学生选喜欢的一段,默读、圈点勾画、批注,几分钟后进行交流。

然而在交流过程中,发现学生思维陷入僵化,没有了思路,就顺势安排了讨论。

在学生讨论过程中,老师发现几乎每一组同学都在讨论“都市闲人”,于是停止讨论,组织学生对“都市闲人”进行品味。

然而,学生还是说不出。

此时,只能老师引导学生赏析了。

在讨论是否“颓废”时,学生中发生了激烈的争执,大部分同学支持颓废说,一小部分同学认为不是颓废。

不颓废的理由是:如果颓废的话,就会什么也不干,无需不远千里去品尝故都的秋味了。

老师是想让学生认同不颓废的说法的。

所以,当有学生和老师的预设相合时,老师迫不及待的对颓废说进行了否定,提出了“生命珍爱说”。

进而引出人生之大美——“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”。

这里的处理不是很好,对学生的不同意见应该让学生充分讨论、交流,尊重他们自己的探究过程。

从这节课上我们看到了一名语文教师的风采,语言严谨干净,娓娓道来,语言节奏把握得当使整节课的节奏张弛有度。

第1篇一、案例背景《故都的秋》是鲁迅先生的一篇著名散文,通过对北京秋天的描写,抒发了作者对故都的眷恋之情。

本文旨在通过教学实践,引导学生深入理解文章的内涵,培养学生的审美情趣和文学素养。

二、教学目标1. 知识与技能目标:- 理解文章的主题思想,把握作者的情感基调。

- 理解并运用文章中的修辞手法,如拟人、比喻等。

- 能正确朗读并背诵《故都的秋》。

2. 过程与方法目标:- 通过小组讨论、合作探究,提高学生的合作能力和批判性思维能力。

- 通过对比阅读,培养学生的审美能力和文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观目标:- 感受作者对故都的眷恋之情,培养学生对家乡的热爱之情。

- 理解文章所蕴含的人生哲理,引导学生树立正确的人生观和价值观。

三、教学过程(一)导入1. 播放北京秋天的风景视频,让学生初步感受秋天的美丽。

2. 提问:同学们,你们对北京秋天有什么印象?请简要谈谈。

(二)初读感知1. 学生自读课文,要求读准字音,理解词语的意思。

2. 检查学生的自读情况,对生字词进行讲解。

(三)精读感悟1. 段落分析:- 第一段:描绘了故都的秋景,引导学生体会作者的赞美之情。

- 第二段:通过对秋天的细节描写,如秋风、秋雨、秋果等,让学生感受秋天的韵味。

- 第三段:抒发了作者对故都的眷恋之情,引导学生理解作者的内心世界。

2. 修辞手法分析:- 以“故都的秋”为例,引导学生分析拟人、比喻等修辞手法的作用。

- 让学生举例说明自己在文章中发现的修辞手法,并分析其表达效果。

3. 情感体验:- 通过小组讨论,让学生分享自己对文章的理解和感受。

- 教师引导学生联系自己的生活实际,体会作者对故都的眷恋之情。

(四)拓展延伸1. 对比阅读:- 比较鲁迅先生的《故乡》和《故都的秋》,引导学生思考作者在不同时期对故乡的情感变化。

- 比较其他描写秋天的文学作品,如《沁园春·长沙》、《秋天的怀念》等,让学生感受不同作家对秋天的不同诠释。

2. 创作实践:- 让学生以“秋天的印象”为主题,写一篇短文,表达自己对秋天的感悟。

•••••••••••••••••《故都的秋》说课稿《故都的秋》说课稿(通用10篇)作为一名辛苦耕耘的教育工作者,常常需要准备说课稿,说课稿是进行说课准备的文稿,有着至关重要的作用。

快来参考说课稿是怎么写的吧!下面是小编帮大家整理的《故都的秋》说课稿,仅供参考,欢迎大家阅读。

《故都的秋》说课稿篇1今天我说课的课题是《故都的秋》。

根据新课标的理念,对于本节课,我将从教材、学情、教学目标、教学过程、板书设计等几个方面加以说明。

一、说教材首先谈一谈我对教材的理解。

《故都的秋》是人教版高中语文必修2第一单元第二篇课文,是郁达夫先生的一篇具有浓郁地域色彩的写景抒情散文。

本文通过对“秋晨的天空、秋槐的落蕊、秋蝉的残鸣、秋雨的凉意、秋枣的色彩”等画面描写表现了故都的秋“清、静、悲凉”的特点,赞美了故都秋色特有的美,抒发了作者眷念、热爱故都的真挚感情,从中也流露出作者忧郁、冷清的情怀。

整体而言,本文以情驭景,以景显情,将自然的“客观色彩”与作家内心的“主观色彩”完美地融化在一起,秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

学习本文可以逐渐提高学生鉴赏散文的能力,感受散文情景融合的艺术之美。

二、说学情教师不仅要对教材进行分析,还要对学生的情况有清晰明了的掌握,这样才能做到因材施教,有的放矢。

接下来我将对学情进行分析:高一的学生已具备较强的逻辑思维能力,学习自主性不断增强,具备一定的散文鉴赏能力,然而学生在学习过程中往往只停留在初读和泛读的层面,难以深入理解本文的抽象形象以及情景交融的写作手法、作者丰富的情感内涵。

这就要求老师引导学生反复阅读,用心品味,感悟所写之景,通过鉴赏品味语言,把握文章的思想主旨,体会作者的情感。

三、说教学目标从课程标准中“全面提高学生语文素养”的基本理念和学生的实际情况出发,我设计了以下教学目标:1.知识与能力目标概括课文内容,品味文中形象,学会情景交融的写作手法,提高欣赏文学作品的能力。

2.过程与方法目标通过朗读领悟法、合作探究法,分析故都的秋的特点。

《故都的秋》说课稿(10篇)《故都的秋》说课稿1今天我说课的课题是《故都的秋》。

根据新课标的理念,对于本节课,我将从教材、学情、教学目标、教学过程、板书设计等几个方面加以说明。

一、说教材首先谈一谈我对教材的理解。

《故都的秋》是人教版高中语文必修2第一单元第二篇课文,是郁达夫先生的一篇具有浓郁地域色彩的写景抒情散文。

本文通过对“秋晨的天空、秋槐的落蕊、秋蝉的残鸣、秋雨的凉意、秋枣的色彩”等画面描写表现了故都的秋“清、静、悲凉”的特点,赞美了故都秋色特有的美,抒发了作者眷念、热爱故都的真挚感情,从中也流露出作者忧郁、冷清的情怀。

整体而言,本文以情驭景,以景显情,将自然的“客观色彩”与作家内心的“主观色彩”完美地融化在一起,秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

学习本文可以逐渐提高学生鉴赏散文的能力,感受散文情景融合的艺术之美。

二、说学情教师不仅要对教材进行分析,还要对学生的情况有清晰明了的掌握,这样才能做到因材施教,有的放矢。

接下来我将对学情进行分析:高一的学生已具备较强的逻辑思维能力,学习自主性不断增强,具备一定的散文鉴赏能力,然而学生在学习过程中往往只停留在初读和泛读的层面,难以深入理解本文的抽象形象以及情景交融的写作手法、作者丰富的情感内涵。

这就要求老师引导学生反复阅读,用心品味,感悟所写之景,通过鉴赏品味语言,把握文章的思想主旨,体会作者的情感。

三、说教学目标从课程标准中“全面提高学生语文素养”的基本理念和学生的实际情况出发,我设计了以下教学目标:1.知识与能力目标概括课文内容,品味文中形象,学会情景交融的写作手法,提高欣赏文学作品的能力。

2.过程与方法目标通过朗读领悟法、合作探究法,分析故都的秋的特点。

3.情感态度与价值观目标体会作者对故都的秋的赞美之情以及作者悲凉、伤感的情绪。

四、说教学重难点新课标指出:教学过程中学生是主体,教师是主导。

考虑到学生原有的基础,现有的困难以及学习上的心理特征,我确定本课的重点为:分析故都的秋的特点,学会情景交融的写作手法;本课难点为:体会作者通过对北平秋色的描绘所流露出的内心情感。

《故都的秋》优秀说课稿(通用12篇)《故都的秋》优秀篇1《故都的秋》说课稿梧州七中语文组刘静各位评委:下午好!今天,我要说的课题是写景抒情《故都的秋》。

下面,我按高中“说课考核”七个项目的顺序,把我备课的思路和设计,一一展开解说。

一、教材简析《故都的秋》是高中第三册第三单元的第二课。

单元的教学要求是通过鉴赏品味语言,把握文章的思想主旨,体会作者的情感。

本课的教学是散文鉴赏教学的起始课,对后面的散文教学有着领起、示范作用。

作者在对故都秋景的细腻描摹中流露出自己内心的眷恋和落寞之情,体现出这位文人当时的处境和浓重的“主观色彩”,显示了作家卓越的艺术才华。

同时本文是散文“形散而神不散”特点表现得最充分的典型之一,也是以情驭景、以景显情的写景抒情方法的典型。

二、教学目标1、教学目标依据教学大纲的目的和要求规定及新课程标准要求,根据本文教材的特点和学生的实际情况,本文的教学目标是:(1)、知识目标:学习并掌握抒情散文的写作特点;(2)、能力目标:理解本文作者“主观色彩”的情与“客观色彩”的景的自然融合,学习以情驭景、以景显情的表现手法,培养学生初步的文学鉴赏能力;(3)、情感目标:陶冶学生性情,提高审美能力,培养学生健康高尚的审美情趣和审美能力。

2、教学重点和难点教学重点:学习以情驭景、以景显情的表现手法,进一步体会散文的“形”与“神”的有机结合。

教学难点:通过语言的品味体会文章的思想感情。

三、教学方法(一)学情介绍本课的教学对象是高二年级的学生,大部分学生来自乡镇的学校,语文基础不算好,但他们对散文这种体裁并不陌生,在初中时已有接触,高一时学过朱自清的《荷塘月色》等散文,感受过散文的语言美、意境美,进行过初步的鉴赏。

学生一般能说出散文“形散而神不散”的特点,但学生主要还是停留在泛读和初读上,知其然而不知其所以然,他们的思维能力和审美能力尚在形成之中。

所以教师要引导学生进入特定的审美意境,培养学生具有宁静的、接纳美的事物的心胸。

以情入理,挖掘教学突破口——《故都的秋》课例报告

一、学情分析

本课是语文七年级上学期第九单元教学课,针对七年级学生进行的语文课教学。

课前学生大部分不熟悉《故都的秋》这首诗,学习兴趣较低,有效性较差。

二、教材分析

《故都的秋》是佚名《文心雕龙》中的诗词,既有伤怀,又有对故都美景的怀念之情,充满深刻的社会意义,也有审美情趣特点,含蓄激昂,布局有致。

三、教学重点分析

本课教学重点主要在:

1.通过语言媒体学习《故都的秋》这首诗,激发学生爱国思想,培养爱国精神;

2.通过学习《故都的秋》这首诗,以情入理,引发学生的共鸣,使学生有更深的认识;

3.挖掘教学突破口,帮助学生更深入理解该诗以及其背后的历史背景。

四、教学策略

(1)调动学生的情绪:

提出讨论,把该首诗的三段断句拆分出来,让学生一起激情阅读,让他们感受作者对故乡的缅怀之情,以及对大自然的赞美之意,让学生充满热情;

(2)多维度理解:

引导学生结合背景知识,利用数据,写作、语法、美学等多维度来理解该诗,进一步熟悉语言形式,锻炼学生的理解、表达能力;

(3)巩固新知:

分组讨论,通过讨论作业,让学生在小组内把该诗的内容和背景结合起来,形成共识,灵活表达学习体会,最后完成语数多渠道的学习任务,巩固学习成果。

五、教学反思

本堂课教育背景有关,贴近学生生活,挖掘教学突破口,巧妙结合学生已有的知识,从情感上把握学生,依据学生的生活经历,把该诗的背后的历史背景用多种学科手段加以理解,反响良好。

若是下次授课,可以在调动氛围中多利用吴越战争和元朝政治的知识来巧妙的引导学生的理解。

故都的秋说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《故都的秋》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《故都的秋》是郁达夫的一篇经典散文,被收录在高中语文教材中。

这篇文章通过对北平秋色的细腻描绘,抒发了作者对故都的深深眷恋和对清、静、悲凉之秋的独特感受。

从单元编排来看,本单元的主题是“写景抒情散文”,旨在让学生通过阅读这类作品,感受大自然的美景,体会作者寄寓其中的情感,同时学习写景的方法和技巧。

《故都的秋》在本单元中具有重要的地位,它以其独特的审美视角和深沉的情感,为学生提供了一个很好的学习范例。

二、学情分析授课对象是高二年级的学生,他们已经具备了一定的散文阅读能力和文学鉴赏能力,但对于散文中景与情的关系,以及作者独特的审美情趣,可能还需要进一步的引导和启发。

此外,由于时代背景和生活经历的差异,学生对于作者在文中所表达的情感可能理解不够深刻。

三、教学目标基于对教材和学情的分析,我制定了以下教学目标:1、知识与技能目标:引导学生理清文章思路,把握故都秋景的特点;学习以情驭景、以景显情的写作手法。

2、过程与方法目标:通过反复诵读和品味语言,培养学生的语感和审美能力;通过小组讨论,提高学生的合作探究能力和语言表达能力。

3、情感态度与价值观目标:让学生体会作者对故都的深深眷恋之情,培养学生对自然美的欣赏和对生活的热爱之情。

四、教学重难点1、教学重点:掌握故都秋景的特点,体会作者对故都秋的独特感受。

2、教学难点:理解作者以情驭景、以景显情的写作手法,以及文中所蕴含的深沉的文化内涵。

五、教学方法为了实现教学目标,突破教学重难点,我将采用以下教学方法:1、诵读法:通过反复诵读,让学生感受文章的语言美和情感美。

2、问题引导法:设置问题,引导学生思考和探究,培养学生的思维能力。

3、小组讨论法:组织学生进行小组讨论,促进学生之间的交流与合作,提高学生的学习积极性。