中英文化习俗比较[1]

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:4

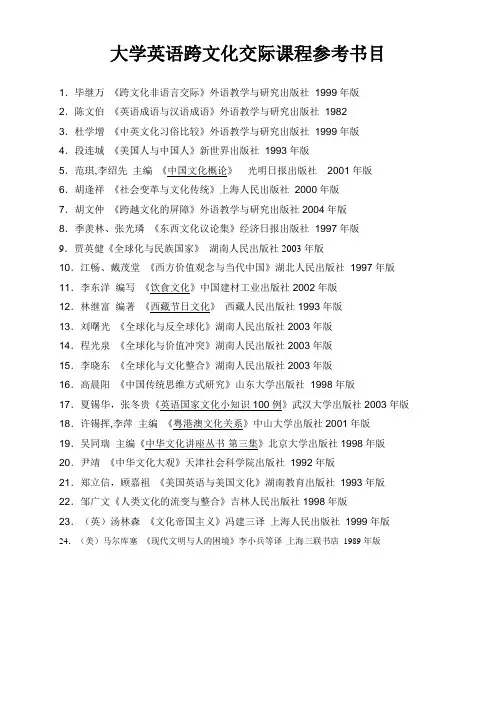

大学英语跨文化交际课程参考书目1.毕继万《跨文化非语言交际》外语教学与研究出版社1999年版2.陈文伯《英语成语与汉语成语》外语教学与研究出版社19823.杜学增《中英文化习俗比较》外语教学与研究出版社1999年版4.段连城《美国人与中国人》新世界出版社1993年版5.范琪,李绍先主编《中国文化概论》光明日报出版社2001年版6.胡逢祥《社会变革与文化传统》上海人民出版社2000年版7.胡文仲《跨越文化的屏障》外语教学与研究出版社2004年版8.季羡林、张光璘《东西文化议论集》经济日报出版社1997年版9.贾英健《全球化与民族国家》湖南人民出版社2003年版10.江畅、戴茂堂《西方价值观念与当代中国》湖北人民出版社1997年版11.李东洋编写《饮食文化》中国建材工业出版社2002年版12.林继富编著《西藏节日文化》西藏人民出版社1993年版13.刘曙光《全球化与反全球化》湖南人民出版社2003年版14.程光泉《全球化与价值冲突》湖南人民出版社2003年版15.李晓东《全球化与文化整合》湖南人民出版社2003年版16.高晨阳《中国传统思维方式研究》山东大学出版社1998年版17.夏锡华,张冬贵《英语国家文化小知识100例》武汉大学出版社2003年版18.许锡挥,李萍主编《粤港澳文化关系》中山大学出版社2001年版19.吴同瑞主编《中华文化讲座丛书第三集》北京大学出版社1998年版20.尹靖《中华文化大观》天津社会科学院出版社1992年版21.郑立信,顾嘉祖《美国英语与美国文化》湖南教育出版社1993年版22.邹广文《人类文化的流变与整合》吉林人民出版社1998年版23.(英)汤林森《文化帝国主义》冯建三译上海人民出版社1999年版24.(美)马尔库塞《现代文明与人的困境》李小兵等译上海三联书店1989年版文章目录1.宋莉跨文化语言教学中禁忌话题的对比研究教育理论与实践2006/082.王晓兰英语交际中的中西文化差异今日中学生2006/Z13.马海燕品牌中的文化差异与翻译浙江万里学院学报2006/014.罗宏景中西方体育文化差异浅谈云梦学刊2006/025.王隽东西方文化差异浅谈云梦学刊2006/026.张向葵男女两性在文化震荡、心理健康及其关系中的差异比较心理科学2006/02 7.董琇礼貌——中西文化差异的表征同济大学学报(社会科学版) 2006/018.赵春娥从日常用语看中西方文化的差异山西农业大学学报(社会科学版) 2006/01 9.陆林森文化差异中外商务活动中的碰撞国际市场2006/0310.郭骅中英称谓语的差异及其文化背景大众科技2006/0511.付雪蓉论中英政治文化之差异长沙铁道学院学报(社会科学版) 2006/0112.赵湘国际商务中的文化差异中外企业文化2006/0213.卢晓明中英文化差异及其影响辽宁税务高等专科学校学报2006/0114.高霄跨文化交际中委婉语对比研究教学与管理2006/0615.段淑萍中英婚俗文化及差异岳阳职业技术学院学报2006/0116.陈枫从中西方文化差异看企业心理契约建设商业时代2006/0417.刘东方浅析跨文化交际中非语言交际的差异牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版) 2006/0118.王春媚中西方的文化差异与广告理解商业经济2006/0219.何苗浅谈中西方文化差异与英语学习甘肃农业2006/0320.徐世伟中日经济合作中企业文化差异引发的管理冲突重庆工商大学学报(西部经济论坛) 2006/0121.曹湘萍谈中西方文化差异与汉英翻译和田师范专科学校学报2005/0522.李岩汉英习语翻译中的文化意蕴对比分析沈阳教育学院学报2006/0123.钱福东漫谈中西的文化对比及由此引起的语言差异辽宁行政学院学报2005/05 24.张宗久英汉数字文化习俗差异的对比分析华北水利水电学院学报(社科版) 2006/0125.邵军航英汉方位隐喻中态度的跨文化对比平顶山学院学报2005/06。

中英文化习俗比较饮食习惯方面,中国人饮食多以米饭为主食,主要通过炒、烹、炸等方式来烹饪食物,口味偏重。

而英国人则较少以米饭为主食,主要是以面包、马铃薯等为主要食物,尤其喜欢喝茶,薄荷茶是英国人的传统饮品。

在节日习俗方面,中国人注重丰富的庆祝活动。

春节是中国最重要的传统节日,包括贴春联、贴福字等吉祥物的习俗,年夜饭和放鞭炮等。

而英国人庆祝圣诞节和复活节,人们的习俗主要是购物送礼物、与家人一起吃大餐、参加宗教活动等。

礼仪习俗方面,中国人注重家庭关系和亲友之间的交往。

过年时要拜年,期间要走亲访友,相互送礼物,表示友好。

而英国人比较注重社交礼仪,尤其是餐桌礼仪,如吃饭时应尽量避免大声喧哗和谈论不雅的话题。

此外,英国人在见到别人时通常会握手问候,比较注重个人空间的保持。

婚礼习俗方面,中国的传统婚礼注重宴请宾客和场面的喜庆。

婚宴上要吃十二道菜,喝喜酒,摆酒席等等。

而英国人的婚礼通常在教堂举行,有着浓厚的宗教色彩。

婚礼上,新郎会戴上礼帽,新娘会穿着白色的礼服。

新郎和新娘会交换戒指,并在教堂接受祝福。

玩乐娱乐方面,中国人喜欢打麻将、跳广场舞、唱卡拉OK等。

而英国人则比较喜欢观看足球比赛、打高尔夫球、进行户外活动等。

英国人也喜欢在周末去酒吧和朋友聚会,这被认为是放松和社交的好方式。

服饰习俗方面,中国人喜欢穿着传统的汉服和旗袍,代表着文化传统。

而英国人喜欢穿着西装、礼服等正式的服装,尤其是在正式场合。

此外,英国人还有举行狂欢节活动时穿着盛装的习惯。

总体来说,中英文化习俗在饮食习惯、节日习俗、礼仪习俗、婚礼习俗、玩乐娱乐和服饰习俗等方面存在明显的差异。

这些差异反映了不同文化背景和传统的影响。

了解和尊重这些差异可以帮助人们更好地融入不同文化的环境,并促进跨文化交流和理解。

中英文化有哪些差异【小编按】英国人五大习俗1.英国人待人礼貌2.英国人尊重妇女3.时间观念强4.做客通常带点价值较低的礼品即可5.英国人当着客人的面打开礼品中英文化有哪些差异一、文化差异1、语言习惯与交流隐私对于英国人来说十分重要。

个人问题,例如年龄、恋爱关系、婚姻、有无孩子、个人经济状况、健康等涉及私人的话题在相互不熟识的情况下应当尽量避免。

英国人比较慢热,相处初期往往会显得比较寡言,但是经过一段时间相处会逐渐健谈。

英国人很有幽默感,有时他们在调侃的时候,可能看起来很严肃。

他们善于自嘲,但绝不会对别人的遭遇幸灾乐祸。

谈正事时,英国人喜欢直接切入主题,表达意见也不愿拐弯抹角。

英国人说“no”的时候,他们要说的正是这个意思,并非要讨价还价。

(但是有的时候,英国人习惯先扬后抑,先给予一件事物一定的肯定,然后用but来转折,转折后是其真实看法。

可理解为一种谦逊和委婉。

)说话时候要注意自己的身体语言,不要用手来指着他人,因为在英国这样的行为被认为是不友好的动作,在说话时不要靠对方太近。

2、风俗礼仪与生活习惯英国人普遍有一种强烈的社会责任感,对公共事业、慈善事业等都很关注。

英国人很注重礼貌修养,谈话总习惯轻声细语,很少大声喧哗。

在他们的眼里,高声喊叫(特别是在楼外喊人)是一种不文明的行为(球赛中除外)。

英国人彬彬有礼,提出请求时说“please”,接受了帮助或服务后说“thank you”,无论事情是多么微不足道。

用得最多的词:excuse me,如在购买东西、餐厅点单和召唤别人的时候。

几乎大多数陌生人之间的对话常以此开头,发生矛盾时例如地铁中的无意碰撞,即使是被撞方也会以excuseme来交涉。

英国人常说cheers,这个词使用广泛,是善意的表现,可以表示不客气,再见等。

具体用法可以在日常生活中仔细观察、摸索。

有人打喷嚏时,他们会说“Bless You”.先人后己的礼让行为在英国很普遍。

有“女士优先”的良好社会风气,对妇女老人都是很尊重的。

中英之间的交际习惯差异研学科目:英语姓名:***班级:高一文一班目录引言 (3)一、中英日常交流习惯差异1.问候语差异 (4)2.告别语差异 (4)二、中英之间就餐礼仪习惯差异 (5)三、英国的主要禁忌 (7)四、中英其他社交文化差异对比 (8)引言众所周知,古老而闻名的中国,在几千年的发展历程中,长期处于世界先进地位。

而近代中国的落后,则与闭关锁国,盲目自大不可分割。

自从邓小平改革开放以后,思想文化兼容并包,全国上下呈现出蓬勃发展的趋势。

中国,这头沉睡的雄狮终于唤醒,震撼并影响着世界。

由中国的发展我们可以看到,加强中外文化交流,益处不仅仅局限在文化发展层面,它对中国社会发展的方方面面都有着巨大的促进作用。

从广义点来说,加强中外交流,是一项近期也是长远的投资,是关系到全人类共同发展的必然举措。

当今时代,和平与发展是两大主题,和谐发展是全人类共同的理想。

加强中外文化交流,势必对世界各国都将产生巨大的积极影响。

我们从几千年中国的历史发展可以清晰的看到,只有交流,世界才能发展如此之快。

中国作为世界上最大的发展中国家,逐渐提升在国际上的地位,其话语权进一步增强。

然而中国文化丰富多彩,那么中国与他国的文化交流也就显得尤为重要。

随着改革开放的深入,我们与世界上不同皮肤、不同民族、不同文化、不同国家的人们有了更加深入的交流。

中国与英国的文化交流也举足轻重,在中国与英国文化交流的同时,必然会出现“文化冲突”。

在当今人类快文化交流日益频繁的时代,我们要进行有效的交流,并建立良好的对外关系,就必须要充分了解中英之间交际习惯差异,提高跨文化交流能力。

一、中英日常交流习惯差异1.问候语差异中国人见面时,最习惯的问候即是:“吃了吗?”或“上哪去啊?”这在中国人听起来是那么的亲切温暖,就像生活在一个温暖的大家庭中一样,但是假如你对英国人或美国人说:“Have you had your meal?”他们可能会真的以为你在问他们吃过饭了没有,或是会认为你在邀请他们外出用餐。

西方传统节日英文介绍,中英对照节日简介了解西方文化的时候,无论是通过网络或者书籍,我们都习惯看中文译本。

其实一门语言一旦被翻译,很多意思都会产生偏差,真正想了解一个东西,最好是通过原文来理解。

西方节日在中国传播发展,关于西方节日的介绍大家有没有了解呢?下面,一起来看看中英文对照版本的西方节日介绍,是不是跟你所知道的一样呢?1、复活节EasterEaster is a time of springtime festivals. In Christian countries Easter is celebrated as the religious holiday commemorating the resurrection of Jesus Christ, the son of God. But the celebrations of Easter have many customs and legends that are pagan in origin and have nothing to do with Christianity.Traditions associated with the festival survive in the Easter rabbit, a symbol of fertility, and in colored Easter eggs, originally painted with bright colors to represent the sunlight of spring, and used in Easter-egg rolling contests or given as gifts.复活节是春季的节日。

在信基督教的国家里,复活节是为纪念基督耶稣的复活而举行的宗教节日。

但是复活节有许多习俗和传说的由来都是非宗教的,它们与基督教没有任何关系。

与节日密切联系的一些传统有象复活节的野兔,它是作为繁殖生长的象征;还有复活节的彩蛋。

OECD says Unemployment Will Continue to RiseOECD:工业化国家失业率持续攀升Despite reports that many industrialized economies are beginning toemerge from their worst economic crisis in decades, unemployment is rising and will likely reach a historic peak of nearly 10 percent next year. The findings come from the Organization for Economic Cooperation and Development in Paris.经济合作与发展组织星期三报告说,工业化国家的失业率仍在增加,而且有可能在明年达到近10%的历史最高水平,尽管不断有报道说,很多工业化国家正在走出几十年来最严重的经济危机。

Indications that unemployment continues to rise is grim news for leaders heading to the G-20 summit in the United States next week. The Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development reports unemployment reached its highest level among industrialized nations of 8.5 percent in July.对于下个星期到美国出席20国集团峰会的各国领导人来说,失业率继续上升真是个坏消息。

总部设在巴黎的经合组织说,工业化国家的失业率已经在今年7月份达到8.5%的最高水平。

![从中英文化差异中浅议英汉习语翻译的区别与比较[1]..](https://uimg.taocdn.com/448bc04b767f5acfa1c7cda6.webp)

从中英文化差异中浅议英汉习语翻译的区别与比较06外语系(3)班06050307 单彩敏1.引言习语又称熟语,它通常包括成语、俗语、谚语、典故等,是一种在意义上和结构上都比较稳定的语言结构。

其表现形式音节优美,音律协调,或含蓄幽默,或严肃典雅,言简意赅,形象生动,妙趣横生,给人一种美的享受。

习语是语言的精华,它带有浓厚的民族色彩和鲜明的文化内涵。

因此对英语读者和汉语读者来说,做到彻底精确地理解蕴含深刻文化内涵的习语的翻译是相对比较困难的。

英汉文化是两种根本不同的文化,它们的渊源和发展道路各不相同。

习语之所以最能鲜明地反映一个民族的文化特点是和这种历史文化的沉积分不开的。

汉语习语和中国文化有着密切的关系,体现了汉民族对客观世界的认识和态度,记述其民族和社会的历史发展过程,呈现出中华民族的文化个性。

同样,英语习语与英美文化历史也有着千丝万缕的联系,其组合结构和修辞方法与英美文化密切相关。

因此, 本文从以下几个方面把英汉习语进行对比,使语言学习者能加深了解这两种语言习语的文化异同,消除交流障碍和困难,提高语言交际能力.摘要习语又称熟语,堪称语言之精华,它通常包括成语、谚语、典故等,是一种在意义上和结构上都比较稳定的语言结构。

它是一个民族历史文化沉积的产物,它最能鲜明地反映一个民族的文化特点。

英汉文化是两种根本不同的文化,它们的渊源和发展道路各不相同。

在此考察了英汉语言中心理与文化的同异现象。

关键词:英汉习语心理文化对比翻译2. 英汉习语的不同所反应的文化背景差异2.1生活环境的差异习语的产生无不与人们生存的环境密切相关。

英国是一个岛国,地处西欧边缘,与西欧很多国家相邻,国内有很多富有特色、享有盛誉的城市和河流,这一特殊的地理环境都反映在习语上,英语中有许多关于船和水的习语,在汉语中没有完全相同的对应习语,比如“between the devil and the deep blue sea (进退维谷)”,“Carry coals to Newcastle”(把煤送到纽卡斯尔———英国的产煤中心),“Set the Thames on fire”(火烧泰晤士河,伟大的壮举)。

各国圣诞节的习俗中英文Christmas Traditions in Different Countries圣诞节是全球范围内庆祝最盛大的节日之一,各国有着各自独特的圣诞习俗。

本文将为大家介绍几个国家的圣诞习俗,并为每个国家提供中英对照。

1. 美国 (United States)在美国,圣诞节通常从12月25日前就开始庆祝。

人们会装饰圣诞树,挂上各色彩灯和装饰品。

此外,人们还会进行各种活动,如举办圣诞市集、辞旧迎新的庆祝会等。

最重要的是,家人会一起享用圣诞大餐,通常包括火鸡、马铃薯泥和蔓越莓酱。

In the United States, Christmas is typically celebrated from before December 25th. People decorate Christmas trees with colorful lights and ornaments. Additionally, various activities such as Christmas markets and New Year's Eve celebrations are held. Most importantly, families gather together to enjoy a Christmas feast, which often includes turkey, mashed potatoes, and cranberry sauce.2. 英国 (United Kingdom)在英国,圣诞节被看作是家庭团聚的重要时刻。

在12月25日早上,家庭成员会彼此交换礼物,并一起分享圣诞早餐。

午餐是一个重要的活动,传统上是吃烤鹿肉和圣诞布丁。

下午,人们会收看女王发表的圣诞致辞。

此外,英国还有一项独特的活动,叫做“圣诞办公室派对”,同事们会一起庆祝圣诞节。

In the United Kingdom, Christmas is seen as an important time for family reunions. On the morning of December 25th, family members exchange gifts and share a Christmas breakfast together. Lunch is a significant event, traditionally consisting of roast venison and Christmas pudding. In the afternoon, people gather to watch the Queen's Christmas speech. Additionally, the UK has a unique activity called the "office Christmas party," where colleagues celebrate the holiday season together.3. 德国 (Germany)德国有着丰富多样的圣诞传统。

1.剪纸剪纸(paper cutting)是中国最为流行的传统民间艺术形式之一。

中国剪纸有一千五百多年的历史,在明朝和清朝时期(the Ming and Qing Dynasties)特别流行。

人们常用剪纸美化居家环境。

特别是在春节和婚庆期间,剪纸被用来装饰门窗和房间,以增加喜庆的气氛。

剪纸最常用的颜色是红色,象征健康和兴旺。

中国剪纸在世界各地很受欢迎,经常被用作馈赠外国友人的礼物。

Paper cutting is one of China’s most popular traditional folk arts. Chinese paper cutting has a history of more than 1,500 years. It was widespread particularly during the Ming and Qing Dynasties. People often beautify their homes with paper cuttings. During the Spring Festival and wedding celebrations, in particular, paper cutting are used to decorate doors, windows and rooms in order to enhance the joyous atmosphere. The color most frequently used in paper cutting is red, which symbolizes health and prosperity. Chinese paper cutting is very popular around the world and it is often given as a present to foreign friends.2.儒家思想儒家思想也称儒学,由春秋(前770年-前476年)末期伟大的思想家、教育家孔子所创立。

英汉动物词汇文化对比于翻译一、动物词文化语义不同的原因:1.传统习俗东西方传统的巨大差异导致中英文里动物词汇文化意义的差别。

在中国人眼里,喜鹊是吉祥鸟,它的出现预示贵客来监。

但在英语国家里却是唠叨的象征。

中文里的蝙蝠从古到今都象征福气,而英语文化中却与福无关,甚至有邪恶与憎恶之意,像“as crazy as a bat”(疯得像蝙蝠)与“have bats in thebelfry”(异想天开)。

中国传统文化中的鹤象征长寿,所以有“鹤发童颜”与“鹤寿松龄”等。

英文中长寿的象征却是大象。

中文里凤代表吉祥幸福,也代表用来比喻少见的人才与罕见之物,如“凤毛麟角”。

英语中的凤凰则是复活与永生的代表,如“I believe that a phoenix that rises from its ashes will be even more dazzlingly beautiful.”(我始终相信浴火重生的凤凰将会更夺目。

)英汉两个民族在漫长的社会发展中形成了各自不同的文化传统,源远流长。

英汉文化中的神话传说、历史传统以及宗教信仰等在很大程度上造成了动物词文化意象的不同。

例如,凤凰( phoenix) ,依照Br ewer’s Dictionary of Phrase and Fable的说法, 凤凰是传说中的长生鸟,在阿拉伯沙漠上生存了五六百年,临死前衔草木筑巢,在唱完一首挽歌后用翅膀扇火自焚,然后从灰烬中又诞生出一只新凤凰。

于是,西方文化便取凤凰不死的神性,在英语中赋予其“复活”、“再生”的文化意象。

在汉语传统文化中,因凤凰的神异与美丽人们将其视为吉祥如意的象征,人们赋予了它“吉祥、珍贵、美丽”的文化意象,如“龙凤呈祥”喻指婚姻的完美,“凤毛麟角”表示非常珍贵的东西,以“凤姿”来象征女性的优美等。

在一种文化中提到某些动物时往往可以联想到某特征, 而在另一种文化中却联想不到任何特征。

这种例子, 举不胜举。

中英社交文化差异对比中国和国外的社交文化是不同的,那么中英社交文化有哪些差异呢?下面店铺和大家一起,学习中英社交文化差异的对比。

华夏文明以礼貌谦和作为传承中华文化的核心,也一直为世人所称道。

然而西方比如英国则与之大不相同,这种因民族文化、传统习俗的不同而产生的差异各式各样,了解并掌握东西方民族文化的碰撞和中西方社交礼仪差异还是十分有趣的。

中英社交文化的差异对比一:并当面打开礼物中国人在送给英国人礼物时,往往会为了显示客套和谦虚说“礼物没什么好的,略表心意”。

当英国人当面拆开礼物时,看到实物明明很好就会很困惑:这么精美的礼物,为什么要说不好,既然认为不好,为什么又要送人呢?通常,我们国家在收到礼物时是不会当面打开包装的,而要致谢并收起来等客人走后在打开。

但是英国人则相反,他们认为当着送礼人面打开包装,表示欣赏和赞美,是对送礼人的尊重和感谢。

中英社交文化的差异对比二:接受对方的赞美中国人面对别人的称赞往往会说“哪里,哪里”,“不敢当”,“见笑了”等表示谦虚。

但是英国人面对别人的称赞会大方接受,并说“谢谢”,表示感谢对方对他的鼓励和尊重。

同样是谦虚,英国人的自谦首先是自信,然后对他人的欣赏和夸赞表示感谢;而我们国人则常用贬低自己的方式表示自谦。

中英社交文化的差异对比三:职业不分高低贵贱在英国人看来,无论干什么工作,只要是自己喜欢的就是最好的,就应该受到他人尊重。

如果你看到一位哈弗大学的毕业生却在做服务生的工作,千万不要为了表示恭维说他做这份工作可惜了。

他们会认为你看不起他现在的这份工作,也瞧不起他,脸色会明显不悦。

中英社交文化的差异对比四:老人要求独立和尊重英国人不喜欢别人称他老,言谈中也不允许出现对他的年龄段有所暗示。

他们不接受不必要的搀扶和谦让,这样会导致不快。

但是在中国,一般都会“论资排辈”,对年长和地位高的人必须表示恭敬。

在英国,孩子对父母直呼其名是很正常的事情。

英国领土主要包括大不列颠和爱尔兰东北部,英国国土面积为24。

中英翻译中的文化差异——习俗和习惯一、前言二、翻译是跨文化交际的重要桥梁,它不是简单地把一种文字转换成另一种文字,而是把一种语言(源语)所表述的信息用另一种语言(目标语)去传递,在信息传输的过程中,文化承载着大量隐藏在文字背后的深层次涵义,因此,那些抛开文化国素只对文字进行转译的翻译方式往往是极不严谨也极不科学的,这也是为什么曾经一度盛行于20世纪50年代的“机器自动翻译(Automatic Translation) 最终走向没落主要原国,正如当代伟大的翻译学家Nida(奈达) 所说:“词汇只有在其特定的文化背景下才有意义,在翻译过程中,熟悉两种文化甚至比掌握两种语言更重要”。

由于各国的历史、文化、风俗、习惯等方面的差异,同样的事物在两种不同的文化里涵义可能完全不同,汉语和英语是东西方文化的典型代表,差异也是非常明显的,这种文化差异给翻译工作者们带来了诸多困难,要想克服这些困难,必须对英汉文化差异的方方面面进行深入研究、认真分析,从而找出针对性的翻译技巧来解决这些困难,二、英汉文化差异成因分析及翻译对策研究1.风俗习惯的差异,不同的文化背景产生不同的风俗习惯,这在中英两国风俗上也得到了明显的体现。

悠久的农耕文化使得中国人在过去的几百年里生活在相对固定的环境里,邻里之间非常熟悉,人们之间经常会用“从哪儿来?"、“到哪儿去?”来表示对对方的关心;此外,农耕文化对日常饮食给予了高度关注,自古有言,“民以食为天”,可见日常饮食在人们生活中的重要作用,这也是为什么中国人喜欢用“吃过了吗?”来问候对方。

而在英国的过去几百年里,工业革命的先进技术使得真工业化起步较早,城市化步伐很快,生活在城市中的人们流动性较大,相互之间的熟恶度也较低,在这种文化背景下,人们对自己的隐私看的非常重要。

因此,人们在相互问候时很少涉及对方的私人生活,常用“Hello”、“Hi"、“Are you al rig ht"、“How are you”等问候语,基于以上风俗习惯的差异,在翻译“吃了吗”时,如果直接根据字面翻译成“Have you had the meal?"的话,对方一定会误认为你在委婉的向对方发出用餐邀请,从而引起误会,同样地,如果把“你从哪儿来啊?"、“你到哪儿去啊?"简单地直译成"where have you bee n?”、“where are you going?”的话,对方并不会感受到你在关心他,而会误认为自己的隐私受到了干涉,从而引起误解。

中西社交文化禁忌比较──《中英文化习俗比较》读书报告摘要:中西文化习俗不同,在交往中难免会产生误解,而禁忌就是其中十分敏感的话题之一。

禁忌像一种无形的戒律束缚着人们的语言和行为,使他们在禁区内不敢越雷池一步。

因此,禁忌成为人们活动,尤其是跨文化交际的一大障碍。

本文通过运用中西文化习俗的实例,对跨文化中的一些禁忌进行了详细的介绍,使中西文化禁忌更加明晰。

我们知道,禁忌存在于人类社会交往的各个方面,所以了解和研究不同文化的禁忌,能保证国际交往的顺利进行,消除和减少跨文化交际可能带来的误解和摩擦。

关键字:文化习俗;禁忌;跨文化交际;禁忌比较一、研究中西文化习俗的意义跨文化交际丛书:《中英文化习俗比较》是由胡文仲教授主编,杜学增于1999年7月著,为普及跨文化交际知识和理论的著作,并于外语教学与研究出版社出版。

胡文仲教授编写此书的目的是:希望在跨文化交际中交际或沟通更成功。

但在跨文化交际中往往会产生许多问题,包括误解、不快、关系紧张,甚至发生了严重的后果都是缘于交际双方不了解对方的文化习俗造成的,而且文化习俗意识在人脑是根深蒂固的。

它以巨大的力量促使人们按照本民族的习惯进行交际。

所以在交际过程中,往往很难摆脱文化习俗的羁绊。

由此可见文化习俗在跨文化交际中所处的地位是如此重要,这就要求人们对其进行研究、建立良好的习俗差异意识,尽量避免交际中可能产生的误解、冲突或严重后果。

习俗是文化的重要组成部分,文化习俗的类别很多,大致有七大类。

比如生活习俗、节日习俗、竞技习俗、宗教习俗、婚姻习俗和葬礼习俗。

但和跨文化交际有直接关系的大概有三类:和话语有关系的习俗;和非话语有关系的习俗;其他有关习俗。

第一类:即和话语有关系的习俗主要包括:姓氏习俗、称谓习俗、问候习俗、引见习俗、陈赞习俗、致谢习俗、拜访习俗、邀请习俗、禁忌习俗和委婉语等。

和非语言交际有关的习俗主要指体态语。

和交际有直接关系的其他习俗则包括女士优先、隐私等。

不同的历史进程孕育着不同的文化。

从人类文明史来看,人类文明的四大源头分别是历史上的古巴比伦文化,古埃及文化,古印度文化和古中国文化,而比较完整地保留下来的只有中国文化,并形成了现在的东方文化,与文艺复兴时期英国倡导的古希腊文化演进而成的西方文化并列成为当经世界的两大文化体系。

而中英文化的差异主要体现在如下诸方面:地理位置和自然环境的影响中国地处内陆,人民以土地为生,自给自足的农业经济对汉语有着深远的影响。

因此以“土”字旁为主的汉字屡见不鲜,许多的词语也和“土”、“地”、“田”有关。

比如,“土生土长”、“斩草除根”、“早起三朝抵一工”、“农夫不种田,城里断烟火“等。

英国则是一个四面临海得岛屿国家,气候湿润,适合航海和放牧,所以英语中有许多与海洋、水或鱼有关的习语。

例如,at sea(在海上,喻茫然、困惑),all at sea(不知所措),above the water(摆脱麻烦、摆脱债务),a ship in the sea(萍水相逢的人),(never offerto teach fish to swim(不要班门弄斧)。

又如与汉语中的“狂饮如牛”相对应的英语却是“drink like fish”,汉语中的“挥金如土”翻译成英语则是“spend money like water”,这些语言的差异都是由于中国和英国不同的地理位置和自然环境造成的。

宗教信仰的差异中国主要受佛教的影响,佛教在中国的长期传播和盛行中,已成为中国文化的一部分,在不少成语和俗语中都可以找到佛教的影子。

例如,“借花献佛”、“四大皆空”、“放下屠刀,立地成佛”、“送佛送到西天”、“不看僧面看佛面”、“人靠衣装,佛靠金装”、“跑得了和尚跑不了庙”、“做一天和尚撞一天钟”、“临时抱佛脚”等。

英国则信仰基督教,有不少习语和典故都来源于基督教和圣经,与‘God’、‘Devil’和‘Hell’有关。

比如,“as poor as the church mouse一贫如洗、家徒四壁”、“a Judas kiss犹太之吻-指阴险的叛徒”、“the forbidden fruit禁果”等。

1.入土为安中文解释:入土为安意思是土葬,人死后埋入土中,死者方得安息。

英文翻译:brings peace to the deceased.brings peace to the deceased.文化内涵: 它最初的意思是,在原始社会,有族人死去,只是将遗体扔在野外,后来人们发现遗体会被野兽吃掉,后用草席包裹,然也会被野兽扒开,再后来就进入棺椁时期,将遗体放在棺材中埋在地下,才能在一定程度上避免受自然环境的侵蚀。

因此死者才能得到安息。

文化差异:中国民间传统的丧葬方式是土葬,把人装入棺材,然后埋入土中。

西方丧葬礼俗主要受基督教文化的影响。

基督教将每一个人的灵魂直接与上帝发生关系,崇尚灵魂升华而轻视肉体,西方的丧葬风俗是简丧薄葬。

因此虽然西方也有土葬形式,但是基督教的丧礼更多重视的是为死者祈祷,祝其灵魂早日升人天堂,解脱生前痛苦。

所以丧葬仪式的必要程序是先把棺材运人教堂,由一位教士念悼词并为死者祈祷。

因此我们认为在翻译过程中,如果异化,则翻译出“祈祷”。

2.含笑九泉:中文解释:在九泉之下满含笑容。

表示死后也感到欣慰和高兴。

九泉:地下深处,旧指人死之后埋葬的地方。

也作:“黄泉”。

英文翻译:smile under the Jiuquan(Jiuquan: In China, it is a place under the earth where people are believed to go when they die)smile in the Heaven文化内涵:它是出自清·李汝珍的《镜花缘》第三回:“我儿前去,得能替我出半臂之劳,我亦含笑九泉。

”九泉,即黄泉,古代认为天地玄黄,而泉在地下,所以称为黄泉。

在中国道家文化中是指人死后所往之地,也就是阴曹地府。

“九”是个位数中最长的数字。

因此我国古代常用“九”表示多、大、极的意思。

“阴曹地府”在很深的地下,于是就把“九”字和“泉”字相搭配,成为“九泉”。

中英文化习俗比较摘要:在跨文化交际的过程中,交际双方都有一种强烈的愿望:希望交际或沟通成功。

但愿望和现实是有距离的。

在跨文化交际过程中,交际受挫或失败,产生误解,甚至造成关系恶化的情况时有发生。

有不少人把这一点归结为语言不通。

但在许多情况下,语言并不是妨碍交际的原因。

跨文化交际中的许多问题,包括误解、不快、关系紧张,甚至发生了严重的后果都缘于交际双方不了解对方的文化习俗而造成的。

关键词:文化习俗文化习俗分类中西文化习俗比较与应用唐菊裳在《中外文化差异与贸易合作》一书中曾说:“语言仅仅是交流的一种工具,交流比语言的范围更广,它包含着传送一种思想和理解对方的思想。

一个能熟练地运用英、德、日三国语言的中国人,并不一定能从说这些语言的人的文化背景来理解和解释他们的思想。

”唐菊裳的话提到了“文化背景”,文化背景的范围是十分宽广和复杂的。

大至人人们的世界观、思维方式和价值取向,小至人们的言谈举止、风俗习惯都是文化背景的重要内容,都会影响跨文化交际的顺利进行。

而跨文化交际中的许多问题,包括误解、不快、关系紧张,甚至发生了严重的后果都缘于交际双方不了解对方的文化习俗而造成的。

因此,我们不难看出文化习俗方面的差异是文化交际是跨文化交际中的重要障碍之一。

文化习俗意识在人们的头脑中是根深蒂固的。

即使是许多有文化修养,受过良好教育的人们也难以摆脱文化习俗的羁绊。

文化习俗的内涵及其影响原比人们所想象的要大得多,深刻的多。

习俗的定义文化习俗是一个十分普遍、人们司空见惯的社会现象。

就其实质,习俗是一种文化现象,它属于民俗学的范畴,是文化的重要组成部分。

习俗是一种文化现象是确定无疑的。

那么,我们该如何界定习俗?它又具体包括些什么内容?关于这,从事文化研究的中外学者早有论述。

维基百科上对于习俗或风俗是这样解释的:风俗一词是指既定的思想方式和行为方式。

人们在使用这一术语时所关注的是俗又称作民俗(民间风俗)。

风俗的涵括范围很广,可以包括食、衣、住、行、育、娱乐、宗教、岁时、生命礼节、艺术等等。

英国著名的社会学家邓肯。

米切尔教授(Prof. Duncan Mitchell)在其主编的《新社会词典》中是这样解释风俗或习俗一词的:风俗一词是指既定的思想方式和行为方式。

人们在使用这一术语时所关注的是:日常生活的常规化行动;常规行动中所包含的规则;在重复行动中明显可辨的文化类型;整个文化中与众不同的性质。

在中国,习俗大多被理解为是习惯风俗的意思。

东汉学者许慎将习字解释为“数飞也”①,即练习或学习飞行的意思,这是习字的本义。

习字随着人类社会文化的发展,在本义基础上又演变出多种重要含义,习惯、习性便是其中的一种。

《礼记·乐记》说:“五年视博习亲师”,学者解释其中的习字含义是“常也”。

常即经常、惯常。

经常、惯常自然成为习惯,这便是习俗的习的基本定义。

《说文解字》说:“俗,习也”。

表示俗与习在意义上具有同一性的一面。

《周礼·大司徒》疏说:“俗,风俗也”;《荀子·富国》注说:“俗,谓民之风俗也”;《吕览·长攻》注说:“俗,常也”;《周礼·大司徒》注说:“谓常所行与所恶也”。

根据以上解释可知,俗的意义与习字相近或相通,确切而言,便是风俗的意思。

《荀子·荣辱》说:“是注释习俗之节异也”;《春秋繁露·王道通》说:“人主以好恶喜怒变习俗”;《战国策·赵策》说:“常民溺于习俗”。

按古代经史学家的解释,前述文句所见的习俗一词,均是风俗习惯的意义。

综合前述解释和实际情况剖析,可以认为,凡有一定流行范围,一定流行时间或流行区域的意识行为,无论是官方的,民间的,均可称为习俗,这亦是习俗的基本定义。

习俗的分类文化习俗的类别是很多的,但按照与跨文化交际是否有所联系可大致分为三类。

第一类,即和话语交际有联系的习俗,主要包括:姓氏习俗、称谓习俗、问候习俗、引见习俗、称赞习俗、致谢习俗、致歉习俗、拜访习俗、邀请习俗、禁忌习俗和委婉语。

第二类,和非话语交际有联系的习俗,即体态语第三类,其他习俗,如女士优先,隐私等。

中外文化习俗比较与实际应用习俗是一个民族在特定的历史条件和地理环境中发展和承袭下来的,是一种文化形态的象征和体现,是一个民族的价值观念、社会心理和道德传统的反应和体现,同时有助于陶冶情操、规范行为、维系良好的人际关系。

文化习俗在跨文化交际中所处的地位是如此重要,这就要求人们对其进行一些研究,建立良好的文化习俗差异意识,着重了解一些最基本的习俗差异,尽量避免引起一些不必要的麻烦或误解。

这里我只择要论述其异同。

㈠姓氏习俗①汉语的姓氏名号中,有单姓、复姓、三字或四字姓之分,以单数姓居多。

英语姓氏中有复姓,但数目极少,主要是单姓。

②汉语和英语的姓氏中,姓是世代相传的,子女一般承袭父姓。

但中国妇女婚嫁后保持本姓,英语国家的已婚妇女一般改随夫姓。

比如Marry Cooper嫁给了Jim Tailor那她婚后就叫Marry Tailor.③汉语姓氏和英语姓氏体系中,名字都有性别之分。

如Francis是男名,而Frances却是女名。

④汉语名字的排列顺序和英语正好相反。

中国是先姓后名,而英语国家则相反。

⑤在中国,称呼他人名字是一件很敏感的事,忌讳直呼父母或其他长辈的名字。

㈡称谓习俗相同之处:这两种称谓体系的社会功能都一样,有利于保持、加强、甚至建立各种人际关系。

同时,他们都有通称、职务称谓、职业称谓、姓名称谓、不称等类型。

他们都受到性别、年龄、身份、地位等制约。

不同之处:①汉语中某些亲戚称谓可用于非亲属成员之间。

比如汉语中“阿姨”就可以用于称呼年龄偏大的妇女,而在英语中这种用法不普遍。

②有时有些称谓语无法在对方称谓语体系中找到相对应的称谓。

如英语中“sir”一词,尽管很多人都译成“先生”,实际上它比汉语中“先生”的含义要广。

汉语中“先生”一词大多只用于对大教育家、大理论家及学者文人的尊称。

㈢问候习俗相同之处:1. 问候具有相互性。

无论在中国还是英语国家,甲问候了乙,乙必然会做出反应。

中国人相见均喜欢用“你好”来问候对方;而英语国家的人们初次见面大多会说“How do you do?”2. 问候形式受时间、地点、场合、地位、身份等因素影响。

例如“新年好”“新年快乐”只能在一年中的某个特定时段使用。

不同之处:即问候语的表达方式。

中国的普通老百姓见了熟人长爱用“你吃过饭了?”“干什么去?”“你去哪啦”等话来问候对方。

而在英语国家的人看来,这无疑是侵犯个人隐私,他们通常会用谈天气来问候对方。

㈣宴客习俗西方人的饮食观念不同于中国,林语堂先生说,英美人仅以“吃”为对一个生物的机器注入燃料,只要他们吃了以后能保持身体的结实,足以抵御病菌的感染,其他皆不足道。

在西方人眼中,饮食为生存的必然条件。

所以英美国家的饮食文化,尤其是烹饪方面逊色于中国。

他们请客时礼貌周全,但缺乏中国人的热情好客,饭菜也比不上中国的丰盛。

中国人以饮食为人生之至乐,所以餐桌上的热闹反映了内心的欢快。

㈤隐私由于受儒教文化的影响,中国人标榜“君子坦荡荡,小人长戚戚”,“事无不可与人言”,因此中国人在日常生活中无视自己的隐私,也不尊重他人隐私。

而在英语国家,这是无方想象的。

他们认为隐私是人的基本权利之一。

英语国家的人非常注重个人隐私。

他们对于年龄、婚姻、收入等都不愿公之于众。

但隐私也不是绝对的。

对于一些官员、明星而言,是没有隐私权的。

㈥禁忌习俗在跨文化交际中,往往会遇到一个十分敏感的问题---禁忌。

“禁忌”一词,国际学术届统称为“塔布”,英语音译“Taboo”.禁忌几乎无处不在,小至衣食住行,大至政治外交等都有禁忌的身影,故择要加以介绍。

①社交禁忌在英语国家,拜访某人须事先预约,带上一些小礼物,准时拜访,不可提早拜访,忌突然造访。

②饮食禁忌(餐桌禁忌)英语国家: 喝汤是忌出声;进餐时,忌狼吞虎咽;用刀叉时忌弄响水杯,取菜时,刀叉忌出声。

进食时,忌口中有食物还说话。

餐毕,刀叉按规矩放好,忌当众剔牙。

中国吃饭时忌用筷子敲空碗;忌把筷子悬空中,眼睛搜索爱吃的菜;忌把筷子插在盛满饭的碗中;③数字禁忌“三”几乎在所有的东西方国家都受到尊重,被视为神性、尊贵和吉祥的象征。

“四”在中国,他被视为一个不吉祥大刀数字。

由于和“死”同音,车牌号码,电话号码尾数有四的就不欢迎。

人们尤其要避开“十四”(谐音“要死”)在英语国家,在选择结婚日子时,人们一般会避开周四,认为“星期四,运气衰”。

“六”在中国是吉祥的数字,意味着顺顺利利,俗话说“六六大顺”。

“七”在信仰基督教的国家是吉祥的。

因为上帝在七天内创造了万物。

“十三”在中国和英语国家都是不吉利的数字。

尤其在英语国家,“十三”可是个令人恐惧的数字参考文献中西文化异同论郁龙余三联书店出版 1989年4月图文中国民俗。

禁忌万建中中国旅游出版社 2004.2中英(英语国家)文化习俗比较蒋洪生外语教学与研究出版社 1999.7西方禁忌大全。