地幔柱构造

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:40

根据我国地震局初步统计,每年全球都会发生上百万次地震,其中有数万次地震被人类感知,七级以上地震也会发生数次,其中90%以上地震发生在板块构造边缘和接触带上。

地震给人类带来不可估量的生命和财产损失。

所以探究地震的起源进而预防地震具有重要意义。

笔者通过幔柱构造来探究地震起源为人类预防地震提供帮助。

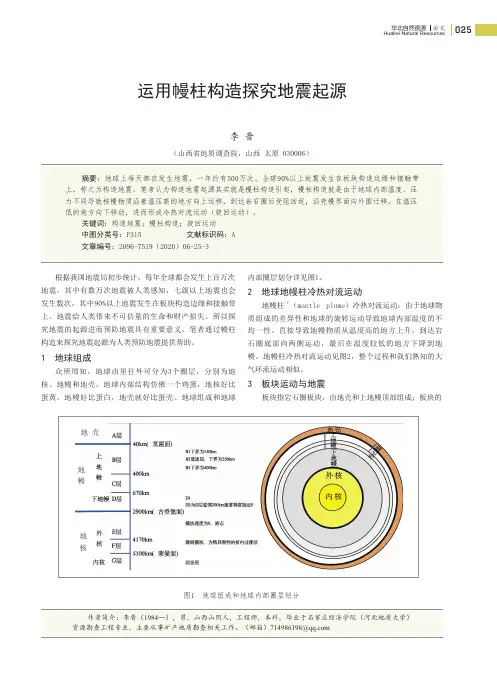

1 地球组成众所周知,地球由里往外可分为3个圈层,分别为地核、地幔和地壳。

地球内部结构仿佛一个鸡蛋,地核好比蛋黄,地幔好比蛋白,地壳就好比蛋壳。

地球组成和地球内部圈层划分详见图1。

2 地球地幔柱冷热对流运动[1]地幔柱(mantle plume)冷热对流运动:由于地球物质组成的差异性和地球的旋转运动导致地球内部温度的不均一性。

直接导致地幔物质从温度高的地方上升,到达岩石圈底部向两侧运动,最后在温度较低的地方下降到地幔。

地幔柱冷热对流运动见图2,整个过程和我们熟知的大气环流运动相似。

3 板块运动与地震板块指岩石圈板块,由地壳和上地幔顶部组成;板块的运用幔柱构造探究地震起源李 晋(山西省地质调查院,山西 太原 030006)摘要:地球上每天都在发生地震,一年约有500万次。

全球90%以上地震发生在板块构造边缘和接触带上,称之为构造地震。

笔者认为构造地震起源其实就是幔柱构造引起,幔柱构造就是由于地球内部温度、压力不同导致核幔物质沿着温压高的地方向上运移,到达岩石圈后受阻回返,沿壳幔界面向外围迁移,在温压低的地方向下移动,进而形成冷热对流运动(旋回运动)。

关键词:构造地震;幔柱构造;旋回运动中图分类号:P315 文 献标识码:A 文章编号:2096-7519(2020)06-25-3作者简介:李晋(1984—),男,山西山阴人,工程师,本科,毕业于石家庄经济学院(河北地质大学)资源勘查工程专业,主要从事矿产地质勘查相关工作。

(邮箱)****************025Huabei Natural Resources论文华北自然资源地 壳地 幔地 核图1 地球组成和地球内部圈层划分边界是洋中脊、转换断层、俯冲带和地缝合线。

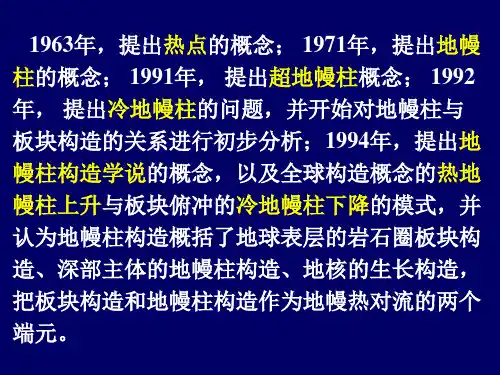

综述地幔柱构造1地幔柱构造理论的形成与提出板块构造理论在解释地球上岩浆活动的分布规律时取得了空前的成功。

例如,洋中脊玄武岩是在板块离散边界软流圈被动上升过程中经减压熔融而成,而在会聚板块边界,大洋岩石圈的俯冲作用导致上地幔的交代和熔融,形成特征的火山弧岩浆作用。

板块边界概念可以解释地球上绝大部分的岩浆产出,但在解释板内岩浆的成因时往往显得力不从心,尽管这些岩浆的体积只占地球岩浆总量的2%。

热点和热柱的观点正是在解释板内岩浆作用,特别是呈链状分布的火山作用时提出的。

Wilson(1963)对夏威夷-皇帝洋岛火山链经过研究后,他提出洋岛火山链是由大量岩浆组成的固定的热地幔区在活动的地球表层上形成的;后来经Morgan(1972)正式提出地幔柱这一概念,他指出Wilson所谓的固定的热地幔区是产生于核/幔边界的一个地幔柱,在地表表现为热点(hotspot).Morgan进一步推测地幔柱是由地幔对流体系中的上升流构成。

这些认识构成了地幔柱学说的雏形。

同板块构造理论诞生的曲折历史相比,地幔柱概念一经提出就得到了地学界的广泛认同,发展至今已成为地球科学研究中一个重要的概念模型这在很大程度上是由于动态地球以及浅表现象是深部过程的反映等概念的深入人心。

虽然地幔柱并不是直接观察到的,但有关其存在的间接证据很多。

其中包括:(1)局部高热流值和相关的火山活动(热点)出现在远离板块边界的地方;(2)热点不随板块漂移而迁移,几乎静止不动,暗示起源于活动岩石圈之下的深部地幔;(3)热点火山玄武岩的地球化学性质不同于位于离散板块边界、起源于浅部地幔的玄武岩(如MORB),说明其源区为比软流圈更深的地幔库;(4)位于热点之上的大洋岛屿通常具有规模较大的地形隆起,这需要有额外的幔源热能以使岩石圈膨胀;(5)最令人信服的证据来自最近的地震学研究。

例如地震层析揭示冰岛地幔存在一低速柱状物质,至少延伸至400 km以下,地幔热柱的直径为300km。

地幔柱构造对松辽盆地及渤海湾盆地形成的制约

地幔柱构造是指在大洋地壳中,地幔物质不断向上涌升形成的一种构造形态。

通俗地说,地幔柱就像是地壳的水管,将地球内部的热能和物质输送到地表,从而对地表地貌和构造产生了重要影响。

在松辽盆地及渤海湾盆地形成过程中,地幔柱构造发挥了重要的制约作用。

首先,地幔柱构造对于盆地形成和沉积物填积具有重要影响。

地幔柱处于地球内部深处,其涌升过程中会对地壳造成牵引作用,使地壳出现裂隙、断裂和变形,从而形成盆地。

在盆地内部,由于地幔柱对地壳形成的影响,沉积物的填积受到制约,因此,地幔柱构造在盆地形成和沉积史的研究中具有重要地位。

其次,地幔柱构造对地震活动和地热活动也具有显著影响。

地幔柱的涌升会导致地震活动的发生。

例如,中国北方发生的地震大多与地幔柱有关。

此外,地幔柱在涌升过程中,会释放热量,从而对地表地热活动形成影响。

中国北方许多地区的温泉和地热资源就与地幔柱涌升有关。

最后,地幔柱构造对于构造演化和岩浆活动也存在制约作用。

地幔柱是埋藏在地球深处的物质,其涌升可以使地壳形成漂移、扩张或卷曲等构造变形,同时可以导致地下岩浆活动的发生。

因此,地幔柱对于构造演化和岩浆活动的形成和发展具有一定的制约作用。

综上所述,地幔柱构造在松辽盆地及渤海湾盆地的形成过程中,对盆地形成、地震活动、地热活动、构造演化和岩浆活动等方

面的影响不可忽视。

在未来的研究中,应该加强对于地幔柱涌升的物理过程和对地表地貌的影响机制的解析,以更好地认识它对地表地貌和构造的制约作用。

板块构造与地幔柱构造浅析胡亮 011082-08 20081001216内容提要:板块构造学说引发了地球科学的革命,成为最盛行的地学理论之一。

但是一些新观点和新假说,如地幔柱构造假说的等,使地质构造研究潮流移向多元化。

本文对板块构造学说与地幔柱构造假说各自的特征和动力学模式,以及两者之间的内在关系进行了简单地阐释和论证。

关键词:板块构造;板块运动;地幔柱;地幔柱构造。

1.板块构造学说及板块运动的动力板块构造学说(Plate tectonics)是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。

该学说成功解释了许多地理现象,如大西洋两岸的轮廓问题;非洲与南美洲发现相同的古生物化石及现代生物的亲缘问题;南极洲、非洲、澳大利亚发现相同的冰碛物;南极洲发现温暖条件下形成的煤层等等。

大洋中脊是地幔对流上升的地方,地幔物质不断从这里涌出,冷却固结成新的大洋地壳,以后涌出的热流又把先前形成的大洋壳向外推移,自中脊向两旁每年以0.5~5厘米的速度扩展,不断为大洋壳增添新的条带。

因此,洋底岩石的年龄是离中脊愈远而愈古老。

当移动的大洋壳遇到大陆壳时,就俯冲钻入地幔之中,在俯冲地带,由于拖曳作用形成深海沟。

大洋壳被挤压弯曲超过一定限度就会发生一次断裂,产生一次地震,最后大洋壳被挤到700公里以下,为处于高温溶融状态的地幔物质所吸收同化。

向上仰冲的大陆壳边缘,被挤压隆起成岛弧或山脉,它们一般与海沟伴生。

现在太平洋周围分布的岛屿、海沟、大陆边缘山脉和火山、地震就是这样形成的。

所以,海洋地壳是由大洋中脊处诞生,到海沟岛弧带消失,这样不断更新,大约2~3亿年就全部更新一次。

因此,海底岩石都很年轻,一般不超过二亿年,平均厚约5~6公里,主要由玄武岩一类物质组成。

而大陆壳已发现有37亿年以前的岩石,平均厚约35公里,最厚可达70公里以上。

除沉积岩外,主要由花岗岩类物质组成。

地幔物质的对流上升也在大陆深处进行着,在上升流涌出的地方,大陆壳将发生破裂。

地幔柱构造发布时间:2021-06-17T06:03:12.329Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:王一烽[导读] 地幔柱是源于核幔边界或上下地幔边界的热异常物质,其隐含的巨大能量导致地幔的大规模熔融和大火成岩省的形成。

本文简要概括地幔柱的起源、演化、地幔柱和地幔柱活动模式。

王一烽长安大学地球科学与资源学院陕西西安 710054摘要:地幔柱是源于核幔边界或上下地幔边界的热异常物质,其隐含的巨大能量导致地幔的大规模熔融和大火成岩省的形成。

本文简要概括地幔柱的起源、演化、地幔柱和地幔柱活动模式。

关键词:地幔柱;起源;演化;大火成岩省0 引言20世纪是大地构造理论研究的黄金时期,经历了从经典的槽台学说到板块学说的转变。

板块构造理论,又称为全球大地构造理论,其突破了经典槽台学说的固定模式,认为包括地壳和软流圈上部的岩石圈板块,无论是大陆地壳还是大洋地壳,都曾经发生过并持续发生了大规模的水平运动。

但对于板块内部的一些岩浆活动等地质现象,板块构造理论模型却无法很好的解释,随后的热点假说以及地幔柱理论很好的补充了板块构造在这方面的缺失。

1 地幔柱概念的提出远离板块边缘的板块内部的地质作用使得板块理论遭受了挑战,尤其是对于大洋热点火山链和大陆溢流玄武岩的分布特点、分布规模、化学成分和形成温度等方面均无法得到考证(赵国春,吴福元,1994)。

Morgan(1971)首次提出地幔柱的含义,他指出:地幔柱是来源于地球深部的物质地幔内存在着一种上升的、圆柱状的、局部熔融的物质流,即“热柱”。

热柱到达于地表之处或地幔热流上升之处,称之为“热点”。

上升的炽热地幔柱可把上覆岩石圈抬升,使地壳呈现巨大穹隆构造,当地幔柱冲破岩石圈则形成热点。

2 地幔柱的特点20世纪90年代初,Griffiths和Campbell成功地解决了热驱动和大粘滞度对比这两大模拟热柱的基本问题,据此建立了动态热柱结构模型。

根据其实验结果和数值模拟,认为热柱由两部分组成:大的蘑菇状柱头和细长的热柱尾(Griffiths, Campbell,1990)。

地幔柱构造对松辽盆地及渤海湾盆地形成的制约地幔柱构造对松辽盆地和渤海湾盆地形成具有重要的制约作用。

地幔柱构造是指在大陆板块内部,地幔物质经过变质作用,形成上升流,通过地壳的裂隙,向地表上升的柱状体。

这些柱状体可以带来大量的热量和物质,同时也会对地壳的运动和演化产生影响。

首先,地幔柱构造对松辽盆地的形成起到了重要的制约作用。

松辽盆地位于中国东北,是一个新生代古隆起盆地。

地幔柱构造在古生代和中生代时期,对于这个盆地的形成起到了关键作用。

地幔柱上升的过程中,会对地壳造成拉拔和剪切作用,从而导致地壳的裂隙和伸展。

由于松辽盆地地形高差极大,地幔柱构造对其形成的制约作用就非常明显。

因此,地幔柱构造成为了维持松辽盆地高差巨大的一种重要力量,为其后来的地质过程和构造演化提供了基础。

其次,地幔柱构造对于渤海湾盆地的形成也有着重要的影响。

渤海湾盆地是我国北方的最大陆缘古隆起盆地,受到单向的伸展作用,较为平坦,同时由于板块的活动而形成了大量的断裂。

地幔柱构造也对其形成过程有着明显的影响。

由于地幔柱的上升,渤海湾盆地和其周边区域受到强烈的拉拔和剪切作用,导致了大量的断裂和裂缝的形成,从而促进了该地区的伸展和塑造。

因此,地幔柱构造是对于渤海湾盆地伸展构造的土壤,它的存在和发展,促进了该地区成为中国北方伸展构造的重要范围。

总之,地幔柱构造是对于我国北方地区地质演化和构造形成的重要因素之一。

它的存在和发展,无论是对松辽盆地、还是渤海湾盆地,都产生了重要的制约和促进作用。

随着对其研究的不断深入和了解的加深,相信对于我国北方地区的学科发展和地质资源的开发,具有着深远的影响和重大的意义。

地幔柱构造对松辽盆地及渤海湾盆地形成的制约

地幔柱是一种地质构造,是地球内部物质上升和下沉的通道,它们在地幔深处形成,源自地幔中热对流的运动。

地幔柱可以影响板块运动和地壳形态,对于盆地形成的制约可以从以下两个方面来看。

一、松辽盆地

松辽盆地位于华北地台的东北边缘,是一个大型沉积盆地,形成于中生代,主要受地幔柱的影响。

在松辽盆地西侧,巨型的庙岭拉长地幔柱形成,该地幔柱介入了古太平洋板块向北俯冲的过程中,从而促进了区域性隆升和裂谷走向。

庙岭地幔柱的存在导致地幔热量释放增强,下地壳岩石融化,形成了大量地幔源性岩浆,决定了松辽盆地的形成和富含资源特点。

二、渤海湾盆地

渤海湾盆地是中国北方大陆架上的一个沉积盆地,形成于第三纪晚期至现代。

渤海湾盆地周围分布着多条地幔柱,它们是北极-太平洋地幔柱分支的一部分,是盆地形成的重要原因之一,它们的上升和下沉引起了岩石地幔对流,产生了热量和能量,促进了北极板块和太平洋板块沿逆时针运动,使下地壳岩石融化形成了一系列的火山岩和伸展构造。

渤海湾盆地的形成不仅受到地幔柱的影响,还与盆地周边的褶皱、断裂等构造过程有关。

因此,地幔柱是一个重要的构造形态,在区域地质构造演化中

起着重要的制约作用。

在华北、东北等地方盆地的形成中,地幔柱的存在推动了地壳的运动和热力学条件,因此能够从地幔柱的研究中更好地了解地质构造的演化规律。