《环境生物毒理学》课程期末复习

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:4

1、一室模型:当毒物进入机体后立即均匀的分布到所有的组织器官,并迅速达到平衡时,可将机体视为一室模型。

二室模型:二室模型将机体分为中央室和周边室,体内不能迅速分布而达到平衡的毒物,如苯、对溴磷等,迅速在中心室分布,然后经较长时间才在周边室达到平衡。

2、污染物的生物地球化学循环:就是生物的合成作用和矿化作用所引起的污染物周而复始的循环运动过程(循环过程中伴随着污染物的迁移、转化、分散、富集和污染物的形态、化学组分的变化)3、半数效应剂量 ED50:XB引起机体某项生物效应发生50%改变所需的剂量。

半数致死剂量或浓度(LD50或LC50)能引起一群个体50%死亡的最低剂量或浓度4、酶的抑制与诱导:5、毒物(toxicant):在一定条件下,以较小剂量给予机体时,能与生物体相互作用,引起生物体功能或器质性损伤的化学物质;或剂量虽微,但积累到一定的量,就能干扰或破坏机体的正常生理功能,引起暂时或持久性的病理变化,甚至危及生命的化合物。

6、剂量-效应关系:是指不同剂量外源化学物与其在个体或群体中所引起的量效应大小之间的相关关系。

剂量-反应关系:是指不同剂量的外源化学物与其引起的效应发生率之间的关系。

7、半数耐受限量(TLm) TLm),也叫半数存活浓度,是指在一定时间内一群水生生物中50%个体能够耐受的某种环境污染物在水中的浓度,单位为mg/L。

8、最大无作用剂量(maximal no-effectlevel):又称未观察到作用剂量(no observed effect level,NOEL)指化学物在一定时间内,按一定方式与机体接触,按一定的检测方法或观察指标,不能观察到任何损害作用的最高剂量。

最小有作用剂量(minimal effectlevel):指XB按一定方式与机体接触,在一定时间内,按一定的检测方法或观察指标,观察到机体开始出现某种异常变化的最低剂量。

若能使机体开始出现毒性反应的最低剂量,又称中毒阈剂量。

环境生物学期末考试重点总结(精选5篇)第一篇:环境生物学期末考试重点总结环境生物学.污染物在环境中的迁移方式,转化方式,影响因素及举例?答:迁移是位置变换,转化是性质的改变。

迁移方式:机械迁移,物理化学迁移,生物迁移。

生物迁移的动力:生物的生理代谢。

转化方式:物理转化,化学转化,生物转化。

生物转化:外源化合物(相Ⅰ,产生活性基因)→一级代谢物(有害作用)(排出体外)(相Ⅱ)→二级代谢物→排出体外影响因素:a内部因素 b外部因素举例:①大气中的碳氧化合物(HC)和氮氧化合物(NOx)等气态污染物(一次污染物)在阳光(紫外线)作用下发生化学反应生成O3、PAN及其他类似的氧化性物质(二次污染物)。

②水体中的氧化还原类型,氧气充足(湖面),分解产物为H2O、CO2、NO3-、SO2(2-)等;而(水底)缺氧分解为NH3、H2S和CH4,造成水质恶化。

2.污染物的吸收。

结合吸收,消化部分,主要动物的吸收,吸收消化部位,几种方式,影响因素影响因素:污染物性质,环境条件。

动物吸收方式:①呼吸系统吸收:呼吸道→肺→血液②消化系统吸收:(影响因素:pH,溶解性消化作用强度)主要部位:胃和小肠③皮肤吸收:通过角质、皮质、汗腺。

影响因素:皮质完整与否,不同部位的皮肤;接触面积、时间、温度;污染物本身理化性质。

3..污染物的转化。

相Ⅰ,相Ⅱ反应(举例)生物转化:外源化合物进入生物机体后在相关酶系统的催化下代谢变化的过程外源化合物(相Ⅰ,产生活性基因)→一级代谢物(有害作用)(排出体外)(相Ⅱ)→二级代谢物→排出体外相Ⅰ反应:改变外源化合物的化学结构,形成活性基因,或进一步使其暴露,产生一级代谢产物。

①氧化反应⑴微粒体的氧化(在微粒体内氧化):脂肪族烃基氧化;芳香族烃基氧化;胺氨,环氧化;硫氧化;磷氧化。

⑵非微粒体氧化:二胺的氧化;醇醛的氧化。

②还原反应⑴微粒体还原:硝基还原;偶氮还原;还原性脱卤。

⑵非微粒体还原:醇醛酮的还原;氮氧化物的还原。

环境毒理学复习资料⼀、毒理学(Toxicology)毒理学:是研究物理、化学和⽣物因素,特别是化学因素对⽣物机体的损害作⽤及其机理的科学。

环境毒理学(environmental toxicology):利⽤毒理学⽅法研究环境,特别是空⽓、⽔和⼟壤中已存在或即将进⼊的有毒化学物质及其在环境中的转化产物,对⼈体健康产⽣有害影响及其作⽤规律的⼀门科学。

外来化合物是存在于⼈类⽣活和外界环境中,可能与机体接触并进⼊机体的⼀些化学物质。

外来化合物并⾮⼈体的组成成分,也⾮⼈体所需的营养物质,⽽且也不是维持机体正常⽣理功能和⽣命所必需的物质,但它们可由外界环境通过⼀定的环节和途径与机体接触并进⼊机体,在机体内呈现⼀定的⽣物学作⽤。

常见的外来化合物有农⽤化学品、⼯业化学品、药物、⾷物添加剂、⽇⽤化学品、各种环境污染物及霉菌毒素等。

⼆、环境污染物(⼀)环境污染物的种类1.化学类:环境类激素(内分秘⼲扰物)可分3类:外源性雌激素、外源性雄激素、拟甲状腺激素。

2.物理类:医源电离辐射x、υ射线,CT等等;环境电离辐射;环境中紫外线的强化;激光与电磁辐射场等。

3 ⽣物类:细菌、病毒等。

(⼆)环境污染对机体作⽤的特点1、接触剂量⼩2、长时间内反复接触甚⾄终⽣接触3、多种污染物同时作⽤于机体4、接触⼈群的易感性差异较⼤三、环境毒理学的研究对象、内容及意义研究对象:对各种⽣物特别是对⼈体产⽣危害的各种环境污染物,包括物理性、化学性及⽣物性污染物,其中以环境污染物为主要研究对象。

研究内容和任务:①环境污染物及其转化产物对机体的损害及作⽤机理②探索污染物对⼈体健康损害的早期观察指标③定量评定有毒环境污染物对机体的影响环境毒理学的作⽤和意义:环境有毒物的毒理学评价:毒性鉴定、危险度评估。

在环境监测和⼈群健康影响研究中的应⽤在制定环境卫⽣基准中的应⽤污染物处理保护地球⽣物圈包括⼈类在内的各种⽣物的⽣存和持续发展四、环境毒理学的研究⽅法试验材料:根据研究⽬的可选⽤植物、微⽣物、⾮哺乳类动物及哺乳类动物。

《环境毒理学》课程期末复习一、应掌握的概念1.环境毒理学研究的试验材料:植物、微生物、非哺乳类动物和哺乳类动物2.生物性迁移:污染物通过生物体的吸附、吸收、代谢、死亡等过程而发生的迁移。

3.物理转化作用:通常指污染物通过蒸发、渗透、凝聚、吸附以及放射性核素的蜕变等过程。

污染物的物理转化与空间迁移和生物有效性等密切相关。

4.化学转化主要反应:水解反应、氧化-还原反应、光化学反应等5.污染物的主要吸收途径:污染物的吸收时污染物通过各种途径透过体膜进入血液循环的过程。

化合物主要通过呼吸道、消化道和皮肤三种途径吸收。

6.影响污染物生物转化的因素:分为生物机体(机体种类和品种的差异、个体差异、年龄差异、性别、健康状况、动物的营养状况也可引起体内代谢水平和酶活性的变化、体温)和污染物本身两方面的因素。

7.联合作用:两种或两种以上的外来化合物对机体的交互作用。

(相加作用、协同作用、拮抗作用、独立作用)8.毒理学实验中实验动物的选择:动物物种、品系、微生物控制情况和个体选择。

9.复合污染的类型:a.重金属复合污染(拮抗作用、协同作用、加和作用)、b.重金属与非金属无机物复合污染、c.无机-有机复合污染(有机螯合剂与重金属复合污染、农药-重金属复合污染、普通有机污染物与重金属复合污染)、d.有机复合污染、e.有机污染物与病原微生物构成的复杂污染。

10.实验动物的个体差异与何因素有关:遗传因素、性别、年龄、生理状态、健康状态等因素。

11.实验动物常用的经口染毒方法:经口染毒即经胃肠道染毒。

常用的有喂饲、灌胃、吞咽胶囊等方式。

12.呼吸道染毒:经呼吸道染毒可分为吸入染毒和气管内注入染毒。

气态和易挥发的液态化学物以及气溶胶可经呼吸道吸入染毒,气管内注入一般仅用于粉尘染毒,主要观察粉尘的肺毒性。

吸入染毒根据染毒装置的不同,可分为静式吸入染毒和动式吸入染毒。

13.吸入染毒:气态和易挥发的液态混合物以及气溶胶可经呼吸道吸入染毒。

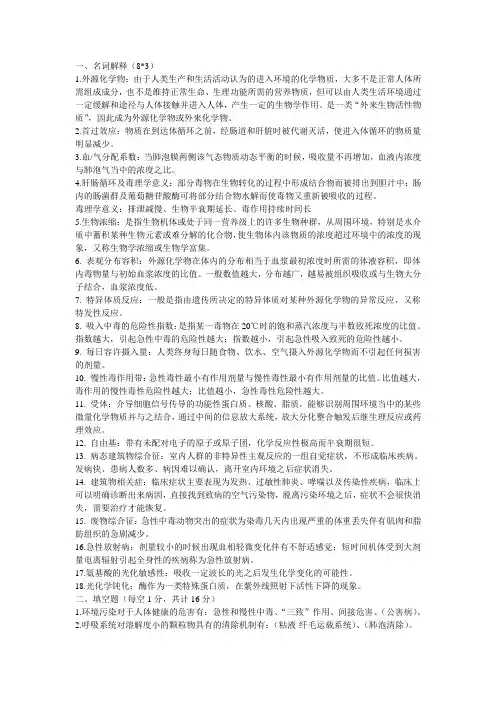

一、名词解释(8*3)1.外源化学物:由于人类生产和生活活动认为的进入环境的化学物质,大多不是正常人体所需组成成分,也不是维持正常生命、生理功能所需的营养物质,但可以由人类生活环境通过一定缓解和途径与人体接触并进入人体,产生一定的生物学作用。

是一类“外来生物活性物质”,因此成为外源化学物或外来化学物。

2.首过效应:物质在到达体循环之前,经肠道和肝脏时被代谢灭活,使进入体循环的物质量明显减少。

3.血/气分配系数:当肺泡膜两侧该气态物质动态平衡的时候,吸收量不再增加,血液内浓度与肺泡气当中的浓度之比。

4.肝肠循环及毒理学意义:部分毒物在生物转化的过程中形成结合物而被排出到胆汁中;肠内的肠菌群及葡萄糖苷酸酶可将部分结合物水解而使毒物又重新被吸收的过程。

毒理学意义:排泄减慢、生物半衰期延长、毒作用持续时间长5.生物浓缩:是指生物机体或处于同一营养级上的许多生物种群,从周围环境,特别是水介质中蓄积某种生物元素或难分解的化合物,使生物体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象,又称生物学浓缩或生物学富集。

6. 表观分布容积:外源化学物在体内的分布相当于血浆最初浓度时所需的体液容积,即体内毒物量与初始血浆浓度的比值。

一般数值越大,分布越广,越易被组织吸收或与生物大分子结合,血浆浓度低。

7. 特异体质反应:一般是指由遗传所决定的特异体质对某种外源化学物的异常反应,又称特发性反应。

8. 吸入中毒的危险性指数:是指某一毒物在20℃时的饱和蒸汽浓度与半数致死浓度的比值。

指数越大,引起急性中毒的危险性越大;指数越小,引起急性吸入致死的危险性越小。

9. 每日容许摄入量:人类终身每日随食物、饮水、空气摄入外源化学物而不引起任何损害的剂量。

10. 慢性毒作用带:急性毒性最小有作用剂量与慢性毒性最小有作用剂量的比值。

比值越大,毒作用的慢性毒性危险性越大;比值越小,急性毒性危险性越大。

11. 受体:介导细胞信号传导的功能性蛋白质、核酸、脂质,能够识别周围环境当中的某些微量化学物质并与之结合,通过中间的信息放大系统,放大分化整合触发后继生理反应或药理效应。

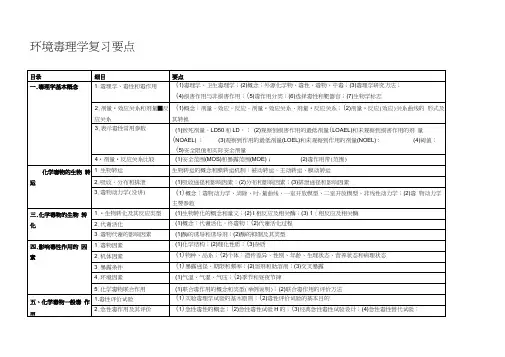

环境毒理学复习要点目录细目要点一.毒理学基本概念1.毒理学、毒性和毒作用(1)毒理学、卫生毒理学;(2)概念:外源化学物、毒性、毒物、中毒;(3)毒理学研究方法;(4)损害作用与非损害作用;(5)毒作用分类;(6)选择毒性和靶器官;(7)生物学标志2.剂量•效应关系和剂量■反应关系(1)概念:剂量、效应、反应、剂量•效应关系、剂量•反应关系;(2)剂量•反应(效应)关系曲线的形式及其转换3.表示毒性常用参数(1)致死剂量,LD50和LD。

;(2)观察到损害作用的最低剂量(LOAEL)和未观察到损害作用的剂量(NOAEL) ;(3)观察到作用的最低剂量(LOEL)和未观察到作用的剂量(NOEL) : (4)阈值;(5)安全限值和实际安全剂量4•剂量•反应关系比较(1)安全范围(MOS)和暴露范围(MOE) ;(2)毒作用带(范围)化学毒物的生物转运1.生物转运生物转运的概念和膜转运机制:被动转运、主动转运、膜动转运2.吸收、分布和排泄(1)吸收途径和影响因素;(2)分布和影响因素;(3)排泄途径和影响因素3.毒物动力学(没讲) (1)概念:毒物动力学、消除、吋-量曲线、一室开放模型、二室开放模型、非线性动力学;(2)毒物动力学主要参数三.化学毒物的生物转化1 •生物转化及其反应类型(1)生物转化的概念和童义;(2) I相反应及相关酶;(3) 1[相反应及相关酶2.代谢活化(1)概念:代谢活化、终毒物;(2)代谢活化过程3.毒物代谢的影响因素(1)酶的诱导和诱导剂;(2)酶的抑制及其类型四.影响毒性作用的因素1.毒物因素(1)化学结构;(2)理化性质;(3)杂质2.机体因素(1)物种、品系;(2)个体:遗传差异、性别、年龄、生理状态、营养状态和病理状态3.暴露条件(1)暴露途径、期限和频率;(2)溶剂和助溶剂;(3)交叉暴露4.环境因素(1)气温、气湿、气压;(2)季节和昼夜节律5.化学毒物联合作用(1)联合毒作用的概念和类型(举例说明);(2)联合毒作用的评价方法五、化学毒物一般毒作用1.毒性评价试验(1)实验毒理学试验的基木原则;(2)毒性评价试验的棊本目的2.急性毒作用及其评价(1)急性毒性的概念;(2)急性毒性试验H的;(3)经典急性毒性试验设计;(4)急性毒性替代试验:固定剂量法、急性毒性分级法、上■下移动法、限量试验;(5)急性毒性评价3.亚慢性、慢性毒作用及其评价(1)蓄积作用概念,亚慢性、慢性毒性概念;(2)重复剂毒性试验;(3)亚慢性、慢性毒性试验H的(4)亚慢性、慢性毒性试验设计;(5)亚慢性、慢性毒性评价六.化学致突变作用 1.化学致突变作用概念(1)突变、口发突变与诱发突变;(2)致突变作用与致突变物2.DNA损伤和修复DNA损伤和修复、突变模式3.化学毒物致突变类型(1)基因突变;(2)染色体畸变;(3)基因组突变(没讲)4.化学毒物致突变机制(1)以DNA为靶的突变;(2)不以DNA为靶的突变5.突变的后果(1)体细胞突变的不良后果;(2)生殖细胞突变的不良后果6.化学致突变物的检测及其评价(1)致突变试验的遗传学终点和试验组合的选择;(2)遗传毒理学试验:Ames实验、哺乳动物细胞正向突变试验、微核试验、染色体畸变分析、显性致死试验、姐妹染色单体交换试验(SCE实验)、果蝇伴性隐性致死试验、程序外DNA合成试验、彗星试验、转基因动物致突变试验七.化学致癌作用1.化学致癌作用概念化学致癌和化学致癌物2.化学致癌机制(1)化学致痈物的代谢活化,直接和间接致捕物;(2)化学致癌学说:体细胞突变学说;癌基因学说;基因外调障碍学说;(3)化学致癌多阶段过程:启动、促进、演变;3.化学致癌物分类(1)IARC分类;(2)机制分类:遗传薄性致癌物、非遗传琏性、暂未确定遗传毒性致癌物直接致癌物、间接致癌物(列举2・3个)4.化学毒物致癌性的检测(1)遗传毒理学试验和细胞恶性转化试验;(2)短期致癌试验(Ames实验);(3)长期动物致癌试验;(4)人群流行病学观察八.化学毒物生殖和发育毒作用1.生殖和发育毒性概念(1)生殖毒性;(2)发育毒性2.发育毒性及其评价(1)致畸作用的毒理学特点;(2)传统致畸试验的设计和评价;(3)致畸物和发育毒物的评价;(4)发育毒性体外试验3.生殖毒性及其评价(1)生殖毒性的表现;(2)三段生殖毒性试验;(3)繁殖毒性试验:两代繁殖试验设计和评价九绪论十大气毒理学颗粒物毒性十一水环境毒理学水体富营养化十二土壤毒理学土壤污染类型十三物理性污染毒性效电磁辐射与电离辐射的度量应九、管理毒理学1・管理垂理学槪念(1)管理垂理学槻念和范围(2)垂理学在化学物管理中的作用和(3)背理对垂理学的影响2・垂理学安全性评价心(1)ffi念:安全性、安全性评价P(2)垂理学安全性评价程序3・健鹿危险度评定(1)ffi念:危险性(度)、可接受的危险度、危险度评(2)危险度评定步骤:危害认定、危害表征、暴露评定、危险度表征门4・健康危险性管理和交流(1)危险性管理的报念和原则(2)全球化学品统一分类和标签制度-■G)危险性交流)。

环境毒理学复习资料1.环境毒理学的任务和目的答:任务,研究环境污染物对人体的损害作用及其机理,探索环境污染物对人体健康损害的早期检测指标和生物标志,从而为有效防治环境污染物对人体健康的危害和制定环境卫生标准提供科学依据。

目的,保护包括人类在内的各种生物的生存和持续健康发展。

2.环境毒理学的研究方法有哪几种?答:体内试验,体外试验,人群调查3.环境毒理学的研究趋势是什么?答:由宏观到微观,由整体到局部,由综合到个别,由理论到应用发展,同时又沿着相反的方向,螺旋上升式地推进。

阐述毒物通过生物膜的主要方式及其机理。

答:分为两类1,被动转运:生物膜对物质的转运不起主动作用,如简单扩散,过滤作用等。

2,特殊转运:生物膜对物质的转运起主要作用,如易化扩散,主动转运,吞噬作用和胞饮作用等环境污染物吸收有哪些途径?分析影响吸收的因素?答:1经消化管吸收2经呼吸道吸收3经皮肤吸收7.肾脏排泄毒物的机理包括哪几种方式?答:1肾小球被动滤过2肾小管重吸收3肾小管排泌简述生物转化的反应类型。

答:氧化,还原,水解和结合何谓肠肝循环?有些脂溶性的易被吸收的环境化学物或其他代谢_物,可在小肠中重新被吸收,再经门静脉系统返回肝,并随同胆汁排泄,即肠肝循环。

1.如何理解生物转化的复杂性?答:同一外源化学物在生物转化中,可能有多种转化途径,生成多种代谢_物。

1.举例说明毒物代谢_被诱导和抑制的毒理学意义答:抑制,对硫磷的代谢_对氧磷能抑制羧酸酯酶的活性,使该酶催化的马拉硫磷的水解反应速率变慢,使马拉硫磷的毒性作用增强。

氯代烃类杀虫剂对代谢_也有诱导作用。

1.毒理学中主要的毒性参数有哪些?答:致死剂量,半数效应剂量,最小有作用剂量,最大无作用剂量2.试述影响毒作用的机体因素及其意义答:脂/水分配系数,解离度,挥发度和蒸汽压,分散度,纯度什么是化合物的联合作用?主要有那些类型?答:相加作用,协同作用,增强作用,拮抗作用,独立作用。

联合作用系数法,等效应线图法。

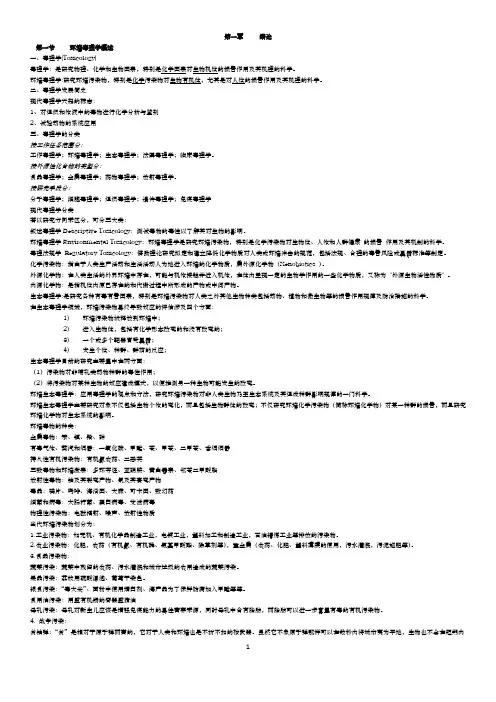

第一章绪论第一节环境毒理学概述一、毒理学(Toxicology)毒理学:是研究物理、化学和生物因素,特别是化学因素对生物机体的损害作用及其机理的科学。

环境毒理学:研究环境污染物,特别是化学污染物对生物有机体,尤其是对人体的损害作用及其机理的科学。

二、毒理学发展简史现代毒理学兴起的标志:1、对组织和体液中的毒物进行化学分析与鉴别2、试验动物的系统应用三、毒理学的分类按工作任务范围分:工作毒理学;环境毒理学;生态毒理学;法医毒理学;临床毒理学。

按外源性化合物的类型分:食品毒理学;金属毒理学;药物毒理学;放射毒理学。

按研究手段分:分子毒理学;细胞毒理学;组织毒理学;遗传毒理学;免疫毒理学现代毒理学分类若以研究方向来区分,可分三大类:叙述毒理学Descriptive Toxicology:测试毒物的毒性以了解其对生物的影响。

环境毒理学Environmental Toxicology:环境毒理学是研究环境污染物,特别是化学污染物对生物体、人体和人群健康的损害作用及其机制的科学。

毒理法规学Regulatory Toxicology:借助理论研究拟定和建立降低化学物质对人类或环境冲击的规范,包括法规、合理的毒害风险或暴露标准等制定。

化学污染物:指由于人类生产活动和生活活动人为地进入环境的化学物质,属外源化学物(Xenobiotics )。

外源化学物:在人类生活的外界环境中存在,可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质,又称为"外源生物活性物质" 。

内源化学物:是指机体内原已存在的和代谢过程中所形成的产物或中间产物。

生态毒理学:是研究各种有毒有害因素,特别是环境污染物对人类之外其他生物种类包括动物、植物和微生物等的损害作用规律及防治措施的科学。

在生态毒理学领域,环境污染物最终导致效应的评估涉及四个方面:1)环境污染物被释放到环境中;2)进入生物体,包括有化学形态改变的和没有改变的;3)一个或多个靶器官受暴露;4)发生个体、种群、群落的反应;生态毒理学目前的研究主要集中在两方面:(1)污染物对非哺乳类动物种群的毒性作用;(2)将污染物对某种生物的效应建成模式,以便推测另一种生物可能发生的改变。

环境毒理学复习要点1 环境毒理学:是研究环境污染物,特别是化学污染物对生物机体,尤其是对人体的损害作用及其机理的科学。

2 外源化合物:指除了营养元素及维持正常生理功能和生命所需的物质以外,存在于环境中,可与机体接触并今天机体,引发机体发生生物学变化的物质。

3 环境毒理学研究方法:整体实验、调查研究、体外实验。

4 环境毒理学的发展方向和研究趋势:5 生物转运:是指环境污染物经各种途径和方式同生物机体接触而被吸收、分布和排泄等过程的总称。

6 生物膜的结构和功能:生物膜只要有液晶态的脂质双分子层(磷脂双分子层)和蛋白质构成。

其在物质转运、能量代谢、细胞识别、信息传递等过程中起着重要作用。

7环境化学物通过生物膜的方式及其机理:(1)被动转运:简单扩散(驱动力为浓度梯度,受生物膜两侧化学物的浓度梯度、脂水分配系数、化合物质的解离度和体液的PH值影响)和滤过作用(环境化学物透过生物膜上的亲水性孔道,驱动力为渗透压);(2)特殊转运:主动运输、异化扩散、吞噬和胞饮。

8 吸收途径及其影响因素:主要吸收途径有消化道、呼吸道、皮肤,其次还可以同过静脉注射染毒。

消化道吸收:消化道中的多种酶类和菌从可使某些化学我转化成新的物质而改变其毒性;胃肠道内容物的种类和数量、排空时间及蠕动状态都会影响消化道对环境化学物的吸收;环境化学物的溶解度和分散度也是影响吸收的因素。

呼吸道吸收:分压差和血/气分配系数;溶解度和相对分子质量;肺的通气量和血流量;颗粒物的大小。

皮肤:化学物的相对分子质量、脂/水分配系数、角质层的厚度;动物的种属;温度及血流量;角质层损伤因子。

9 化学物在机体内的分布:在化学物分布的开始阶段,血液供应愈丰富的器官,分布的化学物愈多,其起始浓度愈高;但随着时间的延长,化学物在器官和组织的分布越来越受到化学物与组织器官亲和力的影响,形成再分布过程。

10、化学物的主要储存库:血浆蛋白、肝和肾、脂肪组织、骨骼组织。

11、生物转化:环境化学物在生物机体内经过一系列生物化学变化并形成其衍生物的过程。

1.环境毒理学的任务和目的答:任务,研究环境污染物对人体的损害作用及其机理,探索环境污染物对人体健康损害的早期检测指标和生物标志,从而为有效防治环境污染物对人体健康的危害和制定环境卫生标准提供科学依据。

目的,保护包括人类在内的各种生物的生存和持续健康发展。

2.环境毒理学的研究方法有哪几种?答:体内试验,体外试验,人群调查3.环境毒理学的研究趋势是什么?答:由宏观到微观,由整体到局部,由综合到个别,由理论到应用发展,同时又沿着相反的方向,螺旋上升式地推进。

阐述毒物通过生物膜的主要方式及其机理。

答:分为两类1,被动转运:生物膜对物质的转运不起主动作用,如简单扩散,过滤作用等。

2,特殊转运:生物膜对物质的转运起主要作用,如易化扩散,主动转运,吞噬作用和胞饮作用等环境污染物吸收有哪些途径?分析影响吸收的因素?答:1经消化管吸收2经呼吸道吸收3经皮肤吸收7.肾脏排泄毒物的机理包括哪几种方式?答:1肾小球被动滤过2肾小管重吸收3肾小管排泌简述生物转化的反应类型。

答:氧化,还原,水解和结合何谓肠肝循环?有些脂溶性的易被吸收的环境化学物或其他代谢产物,可在小肠中重新被吸收,再经门静脉系统返回肝,并随同胆汁排泄,即肠肝循环。

1.如何理解生物转化的复杂性?答:同一外源化学物在生物转化中,可能有多种转化途径,生成多种代谢产物。

1.举例说明毒物代谢酶被诱导和抑制的毒理学意义答:抑制,对硫磷的代谢物对氧磷能抑制羧酸酯酶的活性,使该酶催化的马拉硫磷的水解反应速率变慢,使马拉硫磷的毒性作用增强。

氯代烃类杀虫剂对代谢酶也有诱导作用。

1.毒理学中主要的毒性参数有哪些?答:致死剂量,半数效应剂量,最小有作用剂量,最大无作用剂量2.试述影响毒作用的机体因素及其意义答:脂/水分配系数,解离度,挥发度和蒸汽压,分散度,纯度什么是化合物的联合作用?主要有那些类型?答:相加作用,协同作用,增强作用,拮抗作用,独立作用。

联合作用系数法,等效应线图法。

环境毒理学期末总结一、概念1.胚胎毒性与母体毒性均指环境化学物对整个生殖、繁殖过程的影响,是在不同阶段和不同靶部位的具体表现。

前者属于发育毒理学范畴,后者属于生殖毒理学范畴,但两者又不能截然分开。

胚胎毒性作用指环境化学物对母体宫内的胚胎或胎儿产生的毒作用。

母体毒性指环境化学物在一定剂量下对受孕母体产生的损害作用。

2.环境化学物对生殖发育损害作用一方面是研究化学物对生殖过程的影响,即生殖毒性的探讨;另一方面是研究化学物对生长发育过程的影响,即发育毒性的研究。

生殖毒性:环境化学物对生殖过程的损害作用可以表现为性淡漠、性无能或各种形式的性功能减退。

雌性可出现排卵规律改变、月经失调或闭经、卵巢萎缩、受孕减少、胚胎死亡、生殖力降低、不孕或不育等;雄性可表现为睾丸萎缩或坏死、精子数目减少等。

3.肝毒物与趋肝毒物导致肝脏损害的化学物称为肝毒物,实际上,许多全身性毒物在损害其他器官系统的同时也能引起不同程度的肝脏结构或功能的改变,但有些毒物对机体的损害主要表现在肝脏,这类毒物称为趋肝毒物。

4.剂量—效应关系:是指外源毒物的剂量大小与其在个体或群体中引起的量效应大小之间的相关关系。

剂量—反应关系:是指外源毒物的剂量与其引起的效应发生率之间的关系。

5.剂量上下移动法确定急性毒性试验的其他方法:上、下移动法亦称阶梯法。

先选一个剂量对第一只动物染毒,如果动物死亡,则以下一个较小剂量对下一只动物染毒,如果动物存活则以较大的上一个剂量染毒,依此类推。

实验需要选择一个比较合适的剂量范围,使大部分动物的染毒剂量在LD的上下。

506.环境基因组学(计划??4.4.1.5)该计划应用人类基因组计划建立的研究方法,专门研究与环境相关的疾病的遗传易感性,探寻环境相关性疾病的遗传基因序列的多样性,并在病因学研究中探索基因- 环境的相互作用。

7.微核实验微核是染色体的断片或迟滞的染色体在细胞分裂后期,由于不能进入子代细胞的核中而在间期的子代细胞胞浆内形成的游离团块物质,它与细胞主核着色一致,呈圆形或椭圆形。

绪论外源化学物:在人类生活的外界环境中存在、可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质。

体外试验:可采用器官灌流技术,将受试化学物经过血管流经特定的脏器,观察环境化学物在脏器内的代谢转化和毒性作用,也可以将某个脏器从体内取出再制成原代游离细胞,进行环境化学物对细胞毒性作用的研究。

“三致试验”:致癌变、致畸变、致突变试验。

环境基因组学:利用高效测序技术,对选择的靶基因在不同人群中进行再测序,了解该基因的多态性及其频率,分析该基因多态性的形成与环境因素的关系,研究基因多态性与功能的关系,调查和研究基因多态性与人群疾病之间的关系,定量建立环境-基因-疾病之间的关系网络,达到预防控制公害病或环境病,更好地保护易感人群的目的。

第二章生物转运:化学物的吸收、分布和排泄过程均是反复通过生物膜的过程。

生物转化:化学物在组织细胞内发生结构和性质的改变。

代谢饱和:毒物浓度达到一定水平时,其代谢过程中所需的基质可能被耗尽,或者参与代谢的酶的催化能力不能满足其需要,这样单位时间内的代谢产物量就不再随毒物浓度升高而增大,这种代谢途径被饱和的现象。

竞争性抑制:参与生物转化的酶系统一般对底物的专一性不高,几种不同的化学物均可作为同一酶系统的底物;当一种外源化学物在体内含量过高时,可抑制该酶系对另一种化学物生物转化的催化作用。

简述生物膜的结构与功能:(1)结构:1.质膜:包围在细胞外的膜;2.细胞核和各种细胞器外面包围的膜;(2)功能:1.保持细胞和细胞器内部理化性质的稳定;2.选择性地允许或不允许某些物质透过,以便吸收和排出一些物质;3.传递信息;4.生物膜上的酶类还对化学物质的生物转化过程呈催化作用。

环境化学物通过生物膜的方式:(1)被动转运:简单扩散、滤过作用;(2)特殊转运:主动转运、易化扩散、吞噬作用和胞饮作用。

影响简单扩散的因素:(1)生物膜两侧化学物的浓度梯度;(2)脂/水分配系数;(3)化学物质的解离度和体液的pH人体对环境化学物吸收的途径:经消化管吸收、经呼吸道吸收、经皮肤吸收经消化管吸收的影响因素:①消化道中的多种酶类和菌丛,可使某些化学物形成新的化学物而改变其毒性;②胃肠道内容物的种类和数量、排空时间及蠕动状态;③环境化学物的溶解度和分散度经呼吸道吸收的影响因素:(1)分压差和血/气分配系数;(2)溶解度和相对分子质量;(3)肺的通气量和血流量,特别是与两者的比值有关。

环境毒理学期末复习总结(五篇)第一篇:环境毒理学期末复习总结第一章绪论1、环境毒理学的研究任务和内容是什么?答:环境毒理学的研究对象是对各种生物特别是对人体产生危害的各种环境污染物,包括物理性、化学性及生物性污染物。

环境化学污染物为主要研究对象。

主要任务是研究环境污染物对人体的损害作用及其机理,探索环境污染物对人体健康的损害的早期检测指标和生物标志物,从而为制定环境环境卫生标准和有效防治环境污染对人体健康的危害提供理论依据;此外,根据环境污染对其他生物(包括动物、植物、微生物等)个体、种群及生态系统的危害,甚至在特定环境中对整个生物社会的危害,研究其损害作用及其机理、早期损害指标及防治理论和措施。

环境毒理学的最终任务是保护包括人类在内的各种生物的生存和持续健康的发展。

环境毒理学研究的主要内容是:①环境毒理学的概念、理论和方法;②环境污染物在人体内的吸收、分布、转化和排泄,及对人体的一般毒性作用与机理;③环境污染物及其转化产物对人体的致突变、致癌变、致畸变等的特殊毒性作用与机理;④环境污染物的毒性评定方法,包括急性、亚急性和慢性毒性试验,代谢试验,蓄积试验,繁殖试验、迟发神经毒试验,以及各项致突变试验、致癌试验、致畸变试验等;⑤各种污染物对人体损害作用的早发现、早防治的理论和措施。

此外,环境污染物在其它生物包括动物、植物、微生物中的吸收、转运、代谢转化、排出体外,毒性作用的规律和预防措施,也被列入环2、环境毒理学的研究方法?答:体外实验:1)器官水平(包括器官灌流和组织培养,基本保持器官完整性,常用于毒物代谢的研究);2)细胞水平(应用的细胞包括已建株的细胞系(株)和原代细胞(可用不同的器官进行制备)、可用于外来化合物毒性的致癌性的各种过筛试验,也可用来研究化合物的代谢和中毒机理的探讨);3)亚细胞水平(研究中毒机理、毒物引起损伤的亚细胞定位以及化合物代谢);4)分子水平(如研究毒物对生物体内酶的影响)。

1.环境毒理学是研究环境污染物,特别是化学污染物对人体和人群,以及相关生物的损害作用及其机理的科学。

2.生态毒理学是研究物理、化学和生物因素,特别是环境污染物对非人类生物个体和群体以及生态系统的损害作用及其规律的科学。

1.生物转运P62.生物转化P63.代谢饱和P404.靶器官P145.贮存库P141.毒物:是指在一定条件下,娇小计量就能引起生物机体功能性或器质性损伤的化学物质。

2.毒性:是指一种物质能引起机体损害的性质和能力。

3.剂量:指给予机体或机体接触的外源化学物的量,又可以指外来化学物吸收进入机体的量,还可以指外源化学物在关键组织器官和体液中的浓度或含量。

4.效应和反应:效应是指一定剂量外源化学物与机体接触后所引起的机体的生物学变化。

反应是指机体与一定剂量的外源化学物接触后,呈现某种效应并达到一定程度的比例。

5.危险度和危害性:危险度是指在一定暴露条件下化学物导致机体产生某种不良效应的概率。

危害性缺乏定量概念,未考虑机体可能接触的剂量和损害程度,一般指化学物对机体产生危害的可能性。

第四章环境化学物的一般毒性及其评价1、近交系P662、突变系P663、杂交群P664、封闭群P665、悉生动物P676、清洁动物P677、急性毒性P718、亚慢性毒性P779、慢性毒性P77第五章环境化学物的特殊毒性及其评价1.致突变作用:污染物或其他环境因素引起生物体细胞遗传信息发生突然改变的作用。

2.致突变物:能引起致突变作用的化学物质。

3.化学致癌物具有化学致癌作用的化学物质4.化学致癌作用化学物质引起正常细胞发生恶性转化并发展成肿瘤的作用5.直接致癌物进入机体后,不需要体内代谢活化,其原型就可与遗传物质作用而诱导细胞癌变的化学致癌物6.间接致癌物进入机体后需经过代谢活化生成亲电子的活性代谢物,作用于细胞大分子而发挥致癌作用的化学致癌物7.终致癌物某些化学物在体内经过代谢先转变为化学性质活泼但寿命短暂的近致癌物,再进一步代谢活化成终致癌物8.引发剂具有引发作用的化学物9.促长剂具有促长作用的化学物10.进展剂使细胞由促长阶段进入进展阶段的化学物11.助致癌物指其单独接触无致癌性,但在接触致癌物之前或同时接触可增加肿瘤发生的一类化学物。

环境毒理学期末重点总结复习环境毒理学期末重点总结复习环境毒理学是研究化学物质和物理因素对生物体的毒性及其相互关系的科学,研究的对象包括各种生物,如人类、动物、植物等。

在现代社会中,环境污染已经成为世界上面临的重要问题之一。

因此,研究和了解环境毒理学对保护环境和人类健康具有重要意义。

接下来,我们将对环境毒理学期末的重点知识进行总结和复习。

首先,了解环境污染物的分类和性质是环境毒理学研究的基础。

环境污染物可以分为有机污染物和无机污染物两类。

有机污染物包括农药、工业化学品、有机物废弃物等,具有毒性和生物蓄积性;无机污染物包括重金属和放射性物质,对生物体有较大的毒害效应。

了解这些污染物的性质和毒理效应对于评估其危害和制定有效的防治措施至关重要。

其次,掌握毒物在生物体内的吸收、代谢和排泄过程是环境毒理学研究的关键。

毒物通过呼吸道、皮肤和消化道进入生物体,吸收后会在体内发生代谢反应。

了解毒物在体内的代谢途径和代谢产物对于解释其毒性机制以及进行毒性评估具有重要意义。

最后,毒物在体内的代谢产物通过尿液、粪便和呼气等途径排出。

这些过程对于从生物体内清除毒物起到了关键作用。

了解毒物对生物体的毒性机制也是环境毒理学研究的重要内容之一。

毒物可以通过直接作用或间接作用对生物体产生不同的毒性效应。

直接作用包括与细胞膜和细胞器等结构的相互作用,导致细胞膜通透性的改变和生物分子的损伤。

间接作用则是通过产生活性代谢产物或引发细胞内信号和途径的改变等方式对生物体产生毒害作用。

毒物对生物体产生的毒性效应是多方面的。

例如,某些毒物可以引起细胞凋亡和坏死,导致组织器官的功能损伤;某些毒物可以干扰生物体的免疫系统,导致免疫功能下降;还有一些毒物可以影响生物体的生殖系统和神经系统,引起生殖和神经发育的异常。

综上所述,了解毒物对生物体的毒性机制以及相关的毒性效应对于环境毒理学的研究和应用具有重要意义。

最后,环境毒理学也涉及到毒物的暴露评估和风险评估。

环境毒理学_山西大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.化学物伴随能量的消耗由低浓度处透过生物膜向高浓度处转运的过程称()。

答案:主动转运2.进入机体后不需体内代谢活化,其原型就可与遗传物质(主要是DNA)作用而诱导细胞癌变的物质属于哪种致癌物?答案:直接致癌物3.2013年10月,国际癌症研究机构(IARC)正式将大气环境污染及其颗粒混合物确定为人类哪类致癌物质?答案:一类致癌物质4.水俣病是在日本水俣湾首度发生而得名,其是由于()的富集而引发。

答案:甲基汞5.工业粉尘粒子的沉降作用与下列哪个因素无关()。

答案:尘粒的颜色6.铅能够损害神经系统,其作用机理不包括以下哪项?答案:损害造血功能7.邻苯二甲酸酯类的亚急性和慢性暴露主要产生哪方面毒性效应?答案:生殖发育毒性8.按照辐射剂量率,辐射生物效应分为:答案:急性效应和慢性效应9.造成不良建筑物综合征的重要诱因是()。

答案:霉菌10.在大型工业建设项目已经投产运行一段时间后,对项目所造成的环境污染程度和人群健康损害进行定性和定量评价,称为()。

答案:环境污染健康风险评价11.在环境毒理学领域,外源化学物是指:答案:不是人体需要的营养物质不是人体的组成成分可以通过一定途径从环境进入人体,并对人体健康产生影响12.环境化学物的生物转化过程主要包括的反应类型有:答案:氧化反应水解反应还原反应结合反应13.环境化学物与生物体内靶分子结合的结果可导致:答案:与蛋白质形成抗原靶分子结构破坏靶分子功能损伤14.非毒物是指()。

答案:毒物与非毒物主要取决于化学物自身的物理和化学特性。

大剂量作用下才对生物体产生毒性作用的物质。

在较小剂量下不能表现出毒性的物质。

15.饮水氯化消毒副产物主要具有()。

答案:生殖发育毒性致突变作用致癌作用16.工业环境常见的有毒金属包括()。

答案:铬铜汞17.多溴联苯醚暴露主要对机体健康产生哪些不利影响:答案:影响神经发育干扰甲状腺功能18.双酚A暴露主要影响机体的:答案:生殖系统神经行为19.液化石油气有麻醉作用,人的急性中毒表现有()。

《环境毒理学》课程期末复习一、应掌握的概念1.环境毒理学研究的试验材料:植物、微生物、非哺乳类动物和哺乳类动物2.生物性迁移:污染物通过生物体的吸附、吸收、代谢、死亡等过程而发生的迁移。

3.物理转化作用:通常指污染物通过蒸发、渗透、凝聚、吸附以及放射性核素的蜕变等过程。

污染物的物理转化与空间迁移和生物有效性等密切相关。

4.化学转化主要反应:水解反应、氧化-还原反应、光化学反应等5.污染物的主要吸收途径:污染物的吸收时污染物通过各种途径透过体膜进入血液循环的过程。

化合物主要通过呼吸道、消化道和皮肤三种途径吸收。

6.影响污染物生物转化的因素:分为生物机体(机体种类和品种的差异、个体差异、年龄差异、性别、健康状况、动物的营养状况也可引起体内代谢水平和酶活性的变化、体温)和污染物本身两方面的因素。

7.联合作用:两种或两种以上的外来化合物对机体的交互作用。

(相加作用、协同作用、拮抗作用、独立作用)8.毒理学实验中实验动物的选择:动物物种、品系、微生物控制情况和个体选择。

9.复合污染的类型:a.重金属复合污染(拮抗作用、协同作用、加和作用)、b.重金属与非金属无机物复合污染、c.无机-有机复合污染(有机螯合剂与重金属复合污染、农药-重金属复合污染、普通有机污染物与重金属复合污染)、d.有机复合污染、e.有机污染物与病原微生物构成的复杂污染。

10.实验动物的个体差异与何因素有关:遗传因素、性别、年龄、生理状态、健康状态等因素。

11.实验动物常用的经口染毒方法:经口染毒即经胃肠道染毒。

常用的有喂饲、灌胃、吞咽胶囊等方式。

12.呼吸道染毒:经呼吸道染毒可分为吸入染毒和气管内注入染毒。

气态和易挥发的液态化学物以及气溶胶可经呼吸道吸入染毒,气管内注入一般仅用于粉尘染毒,主要观察粉尘的肺毒性。

吸入染毒根据染毒装置的不同,可分为静式吸入染毒和动式吸入染毒。

13.吸入染毒:气态和易挥发的液态混合物以及气溶胶可经呼吸道吸入染毒。

14.环境毒理学常用的染毒途径:经口、经呼吸道、经皮肤15.污染土壤的植物修复技术:(土壤污染物主要是通过植物根系吸收作用而积累于植物的根、茎、叶和果实部分。

进入植物体的污染物可沿着食物链移动,进而危害动物或人类的健康。

)植物萃取、植物稳定、植物挥发16.农药分类:农药系指用于预防、消灭或者控制农林、林业的病、虫、草害和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

根据成分来源分为:矿物源农药、生物源农药、有机合成农药根据防治对象分为:杀虫剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂17.重金属对健康的危害:各种重金属在生物体内的正常含量均小于人体体重的0.01%,属于微量元素。

当环境污染使局部地区的重金属元素浓度过高时,人体从环境中摄入的某些金属元素的量会超过人体所适应的变动范围,这就对人体健康产生危害,引起疾病,发生金属中毒,甚至死亡。

对于那些非必需的,甚至是有毒的重金属元素如汞、铬、铅等,由于它们在环境中的含量很低,对生命起源和生物演化早期阶段未被选择利用,生物体对它们的适应能力更差。

当它们污染环境进入人体后,对人体的危害更大,对健康将会造成严重影响。

18.化学物安全性评价内容:(化学物安全性评价,主要是在收集相关资料的基础上,对供试化学物的急性毒性、慢性毒性(包括蓄积毒性)、亚慢性毒性等进行评价)急性毒性试验、蓄积毒性试验、致突变实验、亚慢性毒性试验、代谢试验、慢性毒性试验(包括致癌试验)21.环境健康危险度评价基本步骤:(P268-274)环境健康危险度评价包括危害鉴定、剂量-反应关系评定、暴露评定和危险度特性描述四个基本步骤。

22.体外实验:利用游离器官、培养的细胞、细胞器以及利用微生物学进行毒性研究的方法23.24.生物浓缩:又称生物富集,是指生物体从周围环境中吸收某种污染物并逐渐积累,生物体内该污染物浓度超过环境中浓度的作用过程。

25生物积累:是指生物体在生长发育过程中,直接通过环境和食物蓄积污染物的过程。

(生物积累使污染物的蓄积随该生物体的生长发育而不断增多)26生物放大:是指在同一个食物链上,高位营养级生物体内来自环境的污染物浓度,高于低位营养级生物的现象。

27.主动转运:这是一种逆浓度梯度转运过程,即化合物在低浓度一侧与膜特异性蛋白载体结合,透过生物膜,在高浓度一侧重新释放出原化合物。

细胞膜为主动转运提供载体,既需要膜上的蛋白参与,载体对不同结构的化合物具有特异的选择作用。

28.毒性:指化学的、生物性的物质或物理因素,对生物机体损伤的能力,即引起有的生物学变化的能力。

29.靶标:污染物所作用的生物体的部位,可以是器官、组织、细胞或细胞器、个体、种群、群落和生态系统。

30.剂量—反应关系:指某一污染物的不同水平的剂量,可以使某一生物群体中产生一定标准效应的个体在群体所占的比列数发生变化。

31.LD50:半致死量,指污染物能引起一群实验动物50%个体死亡所需的剂量。

32.LC50:半死亡浓度,指污染物能引起一群实验动物50%个体死亡所需的浓度。

33.近交系动物:是指至少连续20代以上全同胞兄妹或亲子之间交配培育而成的纯品系动物,具有高度的遗传一致性,其理论基因纯合度达98.6%-99.8%。

34.35.光化学烟雾:是大气中烃类、氮氧化物等污染物在强烈日光作用下,经一系列光化学反应生成的二次污染物蓄积于大气中形成的一种浅蓝色烟雾。

光化学烟雾主要是O3、过氧乙酸硝酸酯(PAN)、醛类、酮类、过氧化氢以及由硝酸盐、硫酸盐及某些高分子有机化合物所形成的气溶胶颗粒等。

36.植物修复:是通过植物系统及其根际微生物群落来移去、挥发或稳定土壤中的污染物。

污染土壤的植物修复技术可归为:植物萃取、植物稳定、植物挥发等类型。

37.环境激素:环境内分泌干扰素,是一类存在于环境中,具有类似生物体内激素性质的干扰内分泌系统的化学物质。

38.环境污染物的迁移:污染物在环境中所发生的空间位移及其所引起的富集、分散和消失的过程。

39.风化淋溶作用:环境中的水在重力作用下运动时通过水解作用使岩石、矿物中的化学元素溶入水中的过程。

40.生物降解:(是指通过生物的作用将农药分解成小分子化合物的过程。

其生物类型包括微生物、高等植物和动物)是指有机污染物在生物所分泌的各种酶的催化作用下,通过氧化、还原、水解、脱氢、脱卤、芳烃羟基和异构化等一系列的生物化学反应,使复杂的有机污染物转化为简单的化合物或无机化学物(如二氧化碳、水和氨等)的过程。

41.单室开放模型:把机体看作由一个室,污染物进入机体后随血液循环均匀分布到所有机体组织,达到平衡时,血浆内浓度的变化可反映全身组织内污染物浓度的变化,则此时污染物在体内分布的动力学复合一室模型。

如下图所示:污染物——室——消除污染物按一级动力学从体内消除,则体内污染物消除速度可用下式表示:C=C0-kt式中:C 污染物浓度,C0污染物起始浓度,t 时间上式取自然对数,为ln C =(-kt)ln C0 对时间t作图可得一条直线,其截距为C0,斜率为k.42.双室模型:机体是由不同组织组成的,化合物进入机体后对各组织的亲和力不同,在各组织器官间逐渐分配,平衡速率不一致,将机体分为多室,即用多室模型来描述代谢动力学,若将机体按双室(中心室与周边室)处理的模型叫双室模型。

43.赤潮的发生及其危害:(1)赤潮的发生机制与日益加剧的海洋环境污染关系密切。

大量含有氮、磷等营养盐类的有机污水的排放大大刺激了某些单细胞的鞭毛藻类,如夜光藻、原甲藻、裸甲藻等急剧繁殖和高度密集,很快遍布海湾、河口,使这一带的水体改变颜色,恶化水体环境。

(2)危害:A.引起海水缺氧或无氧状态,致使许多需氧生物窒息死亡,特别是营底栖生活的虾、贝类受害程度更加严重,几乎可全部死亡。

B.赤潮引发甲藻产生杀鱼毒素,微小的含量即可造成鱼类大批死亡。

C.某些赤潮生物排除的分泌黏液及这些藻类死亡分解产生的黏液能附着于贝类和鱼类的鳃上,造成它们的呼吸困难,严重者可能致死。

44.土壤的污染:是指进入土壤的污染物的数量和速度超过土壤本身的自净能力,使污染物在土壤中积累,导致土壤理化性质变质,肥力下降,从而影响作物的生长、发育,影响农产品的产量和品质,或者有毒物质被作物吸收,在农产品中残留,通过食物链危害人体和动物健康,这种现象称为土壤污染。

45.安全性评价:是指通过规定的毒理学试验程序和方法以及对人群效应的观察,评价某种化学物的毒性及其潜在危害,进而提出在通常的暴露条件下,该物质对人体健康是否安全以及其安全接触限量。

46.健康危险度评价(HRA):又称健康风险评价,是利用毒理学、流行病学及实验研究的最新成果,按一定准则,对特定环境中有害物质作用的不良健康效应进行综合的定性及定量评价,从而提出减少环境危险的决策,以加强环境危险管理的过程。

47.水体的自净作用及其机理:(1)自净作用:水体能够在其环境容量的范围内,经过水体的物理、化学和生物的作用,使排入的污染物的浓度和毒性随着时间的推移在向下流动的过程中自然降低,称之为水体的自净作用。

(2)机理:物理过程:包括稀释、混合、扩散、挥发、沉淀等,这一系列过程使污染物浓度得以降低。

化学及物理化学过程:通过氧化、还原、吸附、凝聚、中和等反应使浓度降低。

生物化学过程:污染物中的有机物,由于水体中微生物的代谢活动而被分解、氧化并转化为无害、稳定的无机物,从而使其浓度降低。

48.酸雨的形成及其危害(1)形成:大气中酸性气体如二氧化硫和氮氧化物浓度增高,在大气颗粒中所含的Fe、Cu、Mg、HNO3,pH降低至5.6之下,使降水呈酸性,形成酸雨。

(2)危害:A.酸雨对健康的直接危害:空气中的酸雾可吸入肺部组织,引起肺部炎症、肺水肿。

酸雨对呼吸道中起主要防御功能的细胞有重要损伤作用,会大大提高呼吸道感染和肿瘤的发生几率。

B.对水生生物的影响:酸雨可使水体pH降低,影响鱼卵孵化和鱼类生长,鱼类种群减少甚至消失,使食物链中有关生物受到影响。

水体酸化后,水生植物也受到严重伤害,从而影响水体的生物自净作用。

C.土壤酸化及其生物学作用,如果酸雨pH过低,会降低土壤pH,从而抑制土壤硝化和反硝化细菌的繁殖和生长,降低腐蚀质的分解和合成,生物固氮作用也会受到抑制。