《水调歌头》中考复习题及答案

- 格式:docx

- 大小:18.49 KB

- 文档页数:4

《水调歌头》诗词赏析中考试题汇编1000字1. 《水调歌头》是唐代诗人苏轼的代表作,该诗描写了作者对于人生境界的独特感悟和思考。

请简要分析其意境所表达的主题。

2. 诗人在《水调歌头》中用了大量的对比手法,使诗歌更加生动和鲜明。

请举出其中两个具有代表性的对比,并简述其效果。

3. 苏轼的《水调歌头》选用了特殊的词调,与之前的传统诗歌有所不同。

请简要分析这种词调的特点,并探究其在诗歌表达上的作用。

4. 《水调歌头》中的“人生如梦”至今广为流传,成为了中国文化的一部分。

请结合诗句,探讨其意义,并阐述其对于现代生活的启示。

5. 在《水调歌头》的题材和表现手法方面,与唐代其他诗人的作品有何异同?请结合实例作一对比分析。

6. 苏轼的《水调歌头》被誉为“宋词之祖”,影响至今。

请以此为出发点,分析其为后世诗词作品的影响和启示。

7. 读完《水调歌头》,你有哪些感悟和体会?请结合自身经验和思考作一篇心得体会。

8. 《水调歌头》在表达诗人个人情感的同时,又反映了时代背景和社会现状。

请分析诗句中的时代元素,并探究其对于当时社会的影响。

9. 在《水调歌头》中,苏轼运用了丰富的意象表现手法,使诗歌具有强烈的意境感,给读者留下深刻印象。

请举例说明这种意象表现手法,并分析其效果和作用。

10. 《水调歌头》是苏轼晚年创作的代表作之一,也是其一生的代表诗篇。

请结合诗句和个人见解,探讨苏轼晚年的精神世界和思想境界。

11. 面对人生的起起落落和无常变化,苏轼在《水调歌头》中的表达方式显得淋漓尽致。

请结合诗句,分析其表现手法和艺术特色。

12. 苏轼的《水调歌头》以其独特的艺术风格和表现手法,成为了中国诗歌的经典之作。

请通过阅读《水调歌头》,分析其中所表达的价值观念和审美趣味。

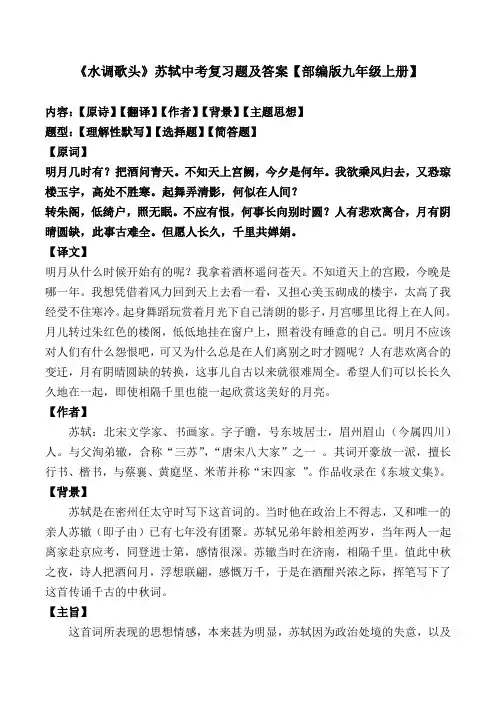

《水调歌头》苏轼中考复习题及答案【部编版九年级上册】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原词】明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【译文】明月从什么时候开始有的呢?我拿着酒杯遥问苍天。

不知道天上的宫殿,今晚是哪一年。

我想凭借着风力回到天上去看一看,又担心美玉砌成的楼宇,太高了我经受不住寒冷。

起身舞蹈玩赏着月光下自己清朗的影子,月宫哪里比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在窗户上,照着没有睡意的自己。

明月不应该对人们有什么怨恨吧,可又为什么总是在人们离别之时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这事儿自古以来就很难周全。

希望人们可以长长久久地在一起,即使相隔千里也能一起欣赏这美好的月亮。

【作者】苏轼:北宋文学家、书画家。

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

与父洵弟辙,合称“三苏”,“唐宋八大家”之一。

其词开豪放一派,擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

作品收录在《东坡文集》。

【背景】苏轼是在密州任太守时写下这首词的。

当时他在政治上不得志,又和唯一的亲人苏辙(即子由)已有七年没有团聚。

苏轼兄弟年龄相差两岁,当年两人一起离家赴京应考,同登进士第,感情很深。

苏辙当时在济南,相隔千里。

值此中秋之夜,诗人把酒问月,浮想联翩,感慨万千,于是在酒酣兴浓之际,挥笔写下了这首传诵千古的中秋词。

【主旨】这首词所表现的思想情感,本来甚为明显,苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。

但是他没有陷在消极悲观的情绪中,旋即以超然达观的思想排除忧患,终于表现出对人间生活的热爱。

【习题】一、理解性默写:1.苏轼的《水调歌头·明月几时有》中通过写明月来表达对天下人美好祝愿,抒发离人心愿的语句是:2.苏轼《水调歌头·明月几时有》中“此事古难全”里“此事”是指:3.从历史的角度看,台湾和祖国的分离只是暂时的,这正如苏轼在《水调歌头·明月几时有》中所说的“”我们坚信两岸终将统一,台湾定能回归祖国。

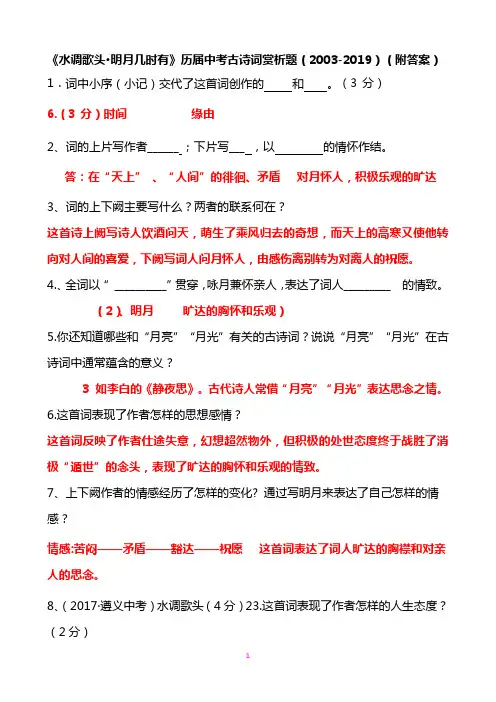

《水调歌头·明月几时有》历届中考古诗词赏析题(2003-2019)(附答案)1.词中小序(小记)交代了这首词创作的和。

(3 分)6.(3 分)时间缘由3、词的上下阙主要写什么?两者的联系何在?这首诗上阙写诗人饮酒问天,萌生了乘风归去的奇想,而天上的高寒又使他转向对人间的喜爱,下阙写词人问月怀人,由感伤离别转为对离人的祝愿。

4.、全词以“__________”贯穿,咏月兼怀亲人,表达了词人_________ 的情致。

(2)、明月旷达的胸怀和乐观)5.你还知道哪些和“月亮”“月光”有关的古诗词?说说“月亮”“月光”在古诗词中通常蕴含的意义?3 如李白的《静夜思》。

古代诗人常借“月亮”“月光”表达思念之情。

6.这首词表现了作者怎样的思想感情?这首词反映了作者仕途失意,幻想超然物外,但积极的处世态度终于战胜了消极“遁世”的念头,表现了旷达的胸怀和乐观的情致。

7、上下阙作者的情感经历了怎样的变化? 通过写明月来表达了自己怎样的情感?情感:苦闷——矛盾——豁达——祝愿这首词表达了词人旷达的胸襟和对亲人的思念。

8、(2017·遵义中考)水调歌头(4分)23.这首词表现了作者怎样的人生态度?(2分)表现了词人乐观旷达的人生态度。

(2分9.赏析“又恐琼楼玉宇”一句中“恐”字的表达效果。

答:恐字把作者既向往天上又留恋人间的矛盾心理含蓄写了出来,表达了词人留恋人世、热爱生活的思想感情。

10.说说“高处不胜寒”反映了作者怎样的心绪?想到月宫去,却又彷徨。

反映了作者想超脱尘世而又热爱人间的激烈的内心矛盾。

11.(2017年·遵义改编)请赏析“起舞弄清影”中“弄”的表达效果。

答:“弄”是玩弄、欣赏的意思,表明舞姿的不断变化,使人想象到舞姿的美妙。

12、(2017·遵义中考)水调歌头(4分) 22.请赏析“起舞弄清影”中“清影”一词的表达效果。

(2分)22、“清影”意为清冷的影子(1分)营造孤独、寂寞、凄清的氛围,表现了词人的孤独、苦闷(1分)(共2分)13、2011年河北省一、阅读下面的宋词,回答7~8题。

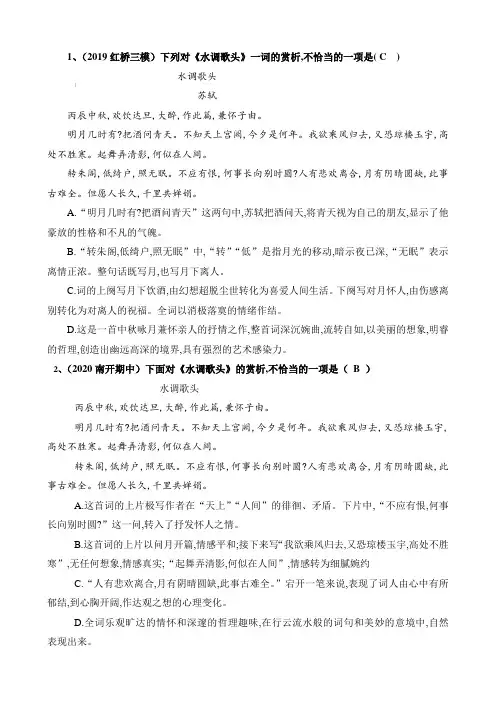

1、(2019红桥三模)下列对《水调歌头》一词的赏析,不恰当的一项是( C )水调歌头苏轼丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

A.“明月几时有?把酒问青天”这两句中,苏轼把酒问天,将青天视为自己的朋友,显示了他豪放的性格和不凡的气魄。

B.“转朱阁,低绮户,照无眠”中,“转”“低”是指月光的移动,暗示夜已深,“无眠”表示离情正浓。

整句话既写月,也写月下离人。

C.词的上阕写月下饮酒,由幻想超脱尘世转化为喜爱人间生活。

下阕写对月怀人,由伤感离别转化为对离人的祝福。

全词以消极落寞的情绪作结。

D.这是一首中秋咏月兼怀亲人的抒情之作,整首词深沉婉曲,流转自如,以美丽的想象,明睿的哲理,创造出幽远高深的境界,具有强烈的艺术感染力。

2、(2020南开期中)下面对《水调歌头》的赏析,不恰当的一项是(B )水调歌头丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

A.这首词的上片极写作者在“天上”“人间”的徘徊、矛盾。

下片中,“不应有恨,何事长向别时圆?”这一问,转入了抒发怀人之情。

B.这首词的上片以问月开篇,情感平和;接下来写“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,无任何想象,情感真实;“起舞弄清影,何似在人间”,情感转为细腻婉约C.“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”宕开一笔来说,表现了词人由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化。

D.全词乐观旷达的情怀和深邃的哲理趣味,在行云流水般的词句和美妙的意境中,自然表现出来。

《水调歌头》诗词赏析暨中考试题汇编(最新版)1000字《水调歌头》是唐代诗人苏轼的代表作之一,这首诗使用了具有富有韵律感的长调,以及动情的抒情手法,形象地表现了作者清新自然的人生态度和独立自主的生存观念。

在中考历年的语文考试中也经常出现这首诗的相关试题。

下面我们就来看看这首诗的赏析以及中考可能会考的试题。

首先,我们来阅读这首诗的全文:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

满地花枝俏,著酒满川流。

此中有真意,欲辨已忘言。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

《水调歌头》通篇文句流畅、音律优美,气势恢宏,里面运用了丰富的比兴手法和符号主义,富有诗意和哲理性。

下面我们分析一下这首诗的用词、修辞手法以及主题思想:词语分析:1.丙辰:指农历八月十五日。

2.满地花枝俏:指花开得很繁茂,及其艳丽。

3.著酒满川流:以饮酒的方式象征人生,把大瓢酒倒入满川之中,意喻浩荡人生中有喜怒哀乐,一切皆可以饮之以解忧。

4.把酒:饮酒;盈袖:指花、草等自然界中所以能散发出的迷人的气息。

5.不消魂:解释为“不在酒醉的情况下也能够感触到的美好”。

魂,在此指感触心灵的美好。

6.帘卷西风,人比黄花瘦:帘卷的风景象征时间转移的不可逆性,说明时间的流逝,人的青春的飞逝。

作品特色:1.文句流畅,音律优美《水调歌头》这首诗的整体韵律非常流畅优美,具有浓郁的韵律感,文句之间的音韵相似而不雷同,显得十分悦耳动听。

2.丰富的比兴手法和符号主义在这首诗中,苏轼采用了比兴的手法,借助自然界中的万物来比喻人生的喜怒哀乐,表现了深刻、独特的人生感悟。

3.充满诗意的哲理性这首诗描绘了一个流连于饮酒欢乐之中的诗人,他墨染宫眉,人间重晚晴。

诗人以一种激越、缠绵、深邃的语言来赞叹生命,在表达对生命的珍视、对生活的拥抱的同时,也让人们深刻反思内心的真实、外界的现实与生命的本质。

中考可能考的试题:1.请简述《水调歌头》整首诗所表达的主题思想。

《水调歌头》苏轼中考复习题及答案【部编版九年级上册】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原词】明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【译文】明月从什么时候开始有的呢?我拿着酒杯遥问苍天。

不知道天上的宫殿,今晚是哪一年。

我想凭借着风力回到天上去看一看,又担心美玉砌成的楼宇,太高了我经受不住寒冷。

起身舞蹈玩赏着月光下自己清朗的影子,月宫哪里比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在窗户上,照着没有睡意的自己。

明月不应该对人们有什么怨恨吧,可又为什么总是在人们离别之时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这事儿自古以来就很难周全。

希望人们可以长长久久地在一起,即使相隔千里也能一起欣赏这美好的月亮。

【作者】苏轼:北宋文学家、书画家。

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

与父洵弟辙,合称“三苏”,“唐宋八大家”之一。

其词开豪放一派,擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

作品收录在《东坡文集》。

【背景】苏轼是在密州任太守时写下这首词的。

当时他在政治上不得志,又和唯一的亲人苏辙(即子由)已有七年没有团聚。

苏轼兄弟年龄相差两岁,当年两人一起离家赴京应考,同登进士第,感情很深。

苏辙当时在济南,相隔千里。

值此中秋之夜,诗人把酒问月,浮想联翩,感慨万千,于是在酒酣兴浓之际,挥笔写下了这首传诵千古的中秋词。

【主旨】这首词所表现的思想情感,本来甚为明显,苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。

但是他没有陷在消极悲观的情绪中,旋即以超然达观的思想排除忧患,终于表现出对人间生活的热爱。

【习题】一、理解性默写:1.苏轼的《水调歌头·明月几时有》中通过写明月来表达对天下人美好祝愿,抒发离人心愿的语句是:2.苏轼《水调歌头·明月几时有》中“此事古难全”里“此事”是指:3.从历史的角度看,台湾和祖国的分离只是暂时的,这正如苏轼在《水调歌头·明月几时有》中所说的“”我们坚信两岸终将统一,台湾定能回归祖国。

(一)古代诗歌阅读(3分)

水调歌头苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

13、对这首词的理解不恰当的一项是()(3分)

A.本词的小序介绍了作词的背景。

该词作于丙辰年,当时作者任密州太守,政治上失意,与弟苏辙已七年不见,中秋对月,怀念手足兄弟写下了这首词。

B.上片由对明月的发问,写到对仙境的向往,又归回对人间的留恋。

下片从写月光的流转到写月下不眠之人用形象化的语言表达出普遍而深刻的道理。

C.这首词的情感复杂,有问月的低回婉转,有“天上”“人间”的徘徊与矛盾,有对明月的赞美和向往。

有亲人不能团聚的惆怅,有积极乐观的旷达情怀等。

D.本词富有浪漫主文气息,表现了佳节思亲的传统主题,发出了“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿,是一篇吟咏中秋的佳作,千百年来脍炙人口

答案:

13C。

《水调歌头》中考古诗词鉴赏专项训练附答案水调歌头明月几时有苏轼丙辰中秋,欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

1.下列分析不恰当的一项是(A)A.本词上片缠绵悱恻,写对月怀人,描绘出作者对“天上”“人间”的矛盾心理;下片乐观旷达,富有哲理。

B.“明月几时有?把酒问青天”既表明作者对宇宙人生的疑惑,同时也流露出作者对明月的赞美和向往。

C.“不应有恨,何事长向别时圆”,好像是在写对月亮的怨恨,实际上则显示出了诗人对亲人不能团聚的惆怅之情。

D.本词语言如行云流水,洒脱自然,意境超凡脱俗回味悠长,是千百年来吟咏中秋的著名作品之一。

2.谈谈你对“但愿人长久,千里共婵娟”的理解。

这句话的意思是:希望自己思念的人健康长寿,即使远隔千里,也可以共赏议论皎洁的明月。

表达了诗人对亲人、朋友的思念之情和美好祝愿。

3.“此事古难全”中“此事”指的是什么?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

4.“转朱阁,低绮户,照无眠”一句表达了作者的什么情感?请简要分析。

月光转过朱红的楼阁,低低地穿过雕花的门窗,照着屋里失眠的人。

这一句运用了拟人手法,借景抒情,表达了词人对亲人的思念和自己政治上的失意。

5.词中的“子由”指的是作者的弟弟(苏辙)。

6.“照无眠”中,作者“无眠”的原因是:⑴(欢饮达旦);⑵(怀子由)。

(用文中词句回答)7.上片中画线句体现了作者(既向往天上,有留恋人间/苏轼调任密州,对现实存有不满,幻想摆脱这烦恼人世,到琼楼玉宇中去过逍遥自在的神仙生活;但这种打算被另一种相反的思想打断,他故意找出天上生活的美中不足,来坚定自己留在人间的决心。

)的矛盾心理。

8.“不应有恨,何事长向别时圆”中“恨”的意思是(怨恨)。

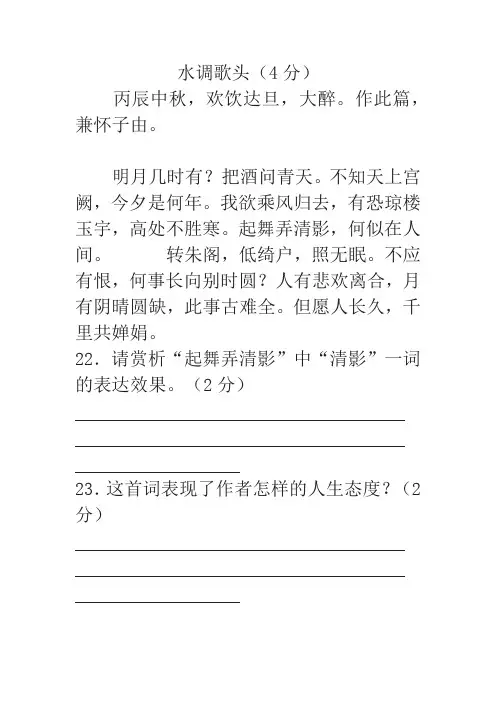

水调歌头(4分)

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉。

作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,有恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

22.请赏析“起舞弄清影”中“清影”一词的表达效果。

(2分)

23.这首词表现了作者怎样的人生态度?(2分)

答案:

22. “清影”意为清冷的影子(1分)营造孤独、寂寞、凄清的氛围,表现了词人的孤独、苦闷(1分)(共2分)

23. 表现了词人乐观旷达的人生态度。

(2分)。

中考语文必背文言文:《水调歌头》详解 《水调歌头 》 【原文】 苏轼 明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年? 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇, 高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间! 转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺, 此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【翻译】 [翻译一] 明月什么时候出现的?(我)端着酒杯问青天。

不知道天上的神仙宫阙里,今 夜是哪一年哪一日。

(明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年 ?) 我想乘御着清风回到天上(好像自己本来就是从天上下到人间来的,所以说“归 去”)(我欲乘风归去, )又恐怕玉石砌成的美丽月宫, 在高空中经受不住寒冷(传 说月中宫殿叫广寒宫)。

(惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

) 在浮想联翩中,对月起 舞,清影随人,仿佛乘云御风,置身天上,哪里比得上在人间!(起舞弄清影,何 似在人间?)月光从朱红色楼阁的一面转到另一面, 低低的洒在窗户上, 照着不眠 之人。

(转朱阁,低绮户,照无眠。

)明月不该对人有什么怨恨,却为何偏偏要在 亲人离别之时又圆又亮?(不应有恨,何事长向别时圆?) 人有悲欢离合的变迁, 月也有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。

(人有悲欢离合,月有阴晴圆 缺,此事古难全。

)(我)只愿人能平安健康,远隔千里共享月色明媚皎然。

(但愿 人长久,千里共婵娟。

) [对照翻译]1/8丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月什么时候出现的?(我)端着酒杯问青天。

不知道天上的神仙宫阙里,现 在是什么年代了。

(传说神仙世界里只过几天,地下已是几千年,故此设问。

) 我想乘着风回到天上(好象自己本来就是从天上下到人间来的, 所以说“归去”), 只怕玉石砌成的美丽月宫, 在高空中经受不住寒冷(传说月中宫殿叫广寒宫)。

在 浮想联翩中,对月起舞,清影随人,仿佛乘云御风,置身天上,哪里象在人间! 明月几时有?把酒问青天。

2024年中考语文古代诗歌课内篇目常考题型专练九上《水调歌头(明月几时有)》选择题专练(解释版)水调歌头(明月几时有)宋·苏轼极乐观的旷达情怀作结,表达了词人乐观旷达的人生态度和对亲人的美好祝愿。

】1.下面对《水调歌头》的赏析,不恰当...的一项是()A.作者政治失意,亲人别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感,因而始终陷在消极悲观的情绪中不能自拔。

B.词的上片叙述了作者的身世之感和思想矛盾,下片的文字则抒发了对兄弟的深深怀念之情。

C.“明月几时有?把酒问青天”两句,写了作者对人生的疑惑,显露出词人对明月的赞美和向往。

D.“不应有恨,何事长向别时圆?”作者好像是写对月的怨怼之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。

【答案】A【解析】A.“始终陷在消极悲观的情绪中不能自拔。

”有误。

作者从“我欲”到“又恐”至“何似”矛盾的心理转折开阖中,展示了苏轼情感的波澜起伏;“不应有恨,何事长向别时圆?”苏轼埋怨明月,表现了离人的愁苦;“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,表达了对弟弟苏辙(字子由)的怀念之情;“但愿人长久,千里共婵娟”对一切经受着离别之苦的人表示的美好祝愿。

作者把自己对兄弟的感情,升华到探索人生的哲理高度,表达了作者乐观旷达的人生态度和对生活的美好祝愿、无限热爱。

可见,作者的情绪一波三折。

故选项A错误。

故选A。

2.选出对苏轼的《水调歌头•明月几时有》赏析有误的一项()A.本词所表现的思想感情非常丰富,既有政治失意、亲人别离的惆怅,又有热爱生活的超然达观。

B.词的首句“明月几时有”,语气急切,破空而来,既是在追溯明月乃至宇宙的起源,也是在惊叹造化的神奇,从中可以看到作者对明月的赞美和向往。

C.词的上片主要书写作者的政治感慨,如“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”表达了作者虽极想回到朝廷,但又恐怕自己不能胜任高位的矛盾。

D.全词最后两句与词前小序照应,表达对亲人的怀念之情,同时也是对一切经受离别之苦的人们的美好祝愿。

水调歌头(明月几时有)(2019《中考说明》有)宋·苏轼一、诗歌鉴赏赏析《明月几时有》,完成小题。

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

5.《水调歌头·明月几时有》的词前小序的作用是什么?6.苏轼的《水调歌头·明月几时有》这首词中蕴含着人生哲理的词句是:7.苏轼的词以豪放著称,你还能说出宋词中与豪放不同的另一种词风吗?并举一两个作家。

8.“转朱阁,低绮户,照无眠”一句在词语的运用和表达情感上都很出色,请简要赏析。

水调歌头·明月几时有丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

1.“起舞弄清影”的“弄”字用的极妙,妙在何处?2.请说说你对“但愿人长久,千里共婵娟”的理解。

3.下列对这首词的解读,有误的一项是()A.“水调歌头”是词牌名,“丙辰”指干支纪年法的丙辰年,“不胜寒”意为“忍受不了寒冷”“何似”意为“怎么比得上”,“何事”意为“为什么”,“但愿”是“只希望”之意。

B.词的上片词人由赏月抒发了对明月的赞美和向往之情,但他最终不愿“归去”而选择人间,看出他旷达乐观的胸怀。

C.词的下片由月写到人,由自己联想到兄弟,由抱怨圆月到理解月圆,由月圆月缺的自然规律到悲欢离合的人生规律,表现了词人对世事、人生的思考。

D.中秋与明月是美好的时节和事物,离别与亲情是千古传承的无奈与温馨,如同张九龄在《望月怀远》中说的“海上生明月,天涯共此时”一样,“但愿人长久,千里共婵娟”是苏轼给自己给亲人也是给我们留下的美好祝愿。

水调歌头中考试题及答案一、选择题1. 下列关于《水调歌头》的叙述错误的是:A. 《水调歌头》是宋代文学家苏轼所作的一首词,以抒发忧国忧民之情为主题。

B. 这首词写了作者忧愁国事和家庭不幸的心情,同时也表达了对美好生活的向往。

C. 《水调歌头》一词中的“水调”的意思是指江水的蓝和白。

D. 《水调歌头》运用了丰富的意境描写和写实手法,使读者产生强烈的艺术享受。

答案:C2. 下列关于《水调歌头》的解读错误的是:A. 词中作者以描绘自然景色的手法,表达了自己深沉的忧愁情感。

B. 词中的“白日依山尽,黄河入海流”是表达了作者对国家兴衰的关切之情。

C. 词中描述了蓝色江水和白色浪花,与作者心中的忧愁情感形成鲜明的对比。

D. 词中的“洪泽湖阔,何时见不平之物”的描写,表现了作者对社会不公的不满。

答案:A二、简答题1. 试述《水调歌头》中的主题及情感表达方式。

答案:《水调歌头》的主题是忧国忧民,表达了作者苏轼对社会变迁和个人遭遇的忧愁之情。

通过描绘自然景色和反衬自己的苦闷心情,作者表达了对美好生活的向往和对社会不公的不满。

他运用丰富的意境描写和写实手法,通过对蓝色江水、白色浪花、山川河流的描绘,营造出一种悲壮、忧伤的氛围,使读者产生强烈的艺术享受。

2. 结合词中的描写,请简要概括《水调歌头》中的意象。

答案:《水调歌头》中的意象主要有江水、浪花、山川和河流。

词中的蓝色江水和白色浪花代表了美好而富有活力的自然景象,与作者内心的忧愁形成鲜明的对比。

山川和河流则象征着社会的变迁和个人遭遇,通过描绘这些意象,作者表达了自己对社会变迁的忧虑以及个人遭遇的痛苦情感。

三、论述题论述《水调歌头》对后世的影响及其艺术价值。

《水调歌头》是中国古代文学史上的经典之作,对后世产生了深远的影响,并具有重要的艺术价值。

首先,从文学上看,《水调歌头》以其独特的艺术风格和精湛的表达能力,成为中国古代词赋的典范之一。

它运用了丰富多样的意境描写,通过对自然景物的刻画,表达了作者内心的情感和思想。

水调歌头(明月几时有)【宋】苏轼一、课文助读【文题解读】选自《东坡乐府笺》卷一。

水调歌头,词牌名,又名《元会曲》《凯歌》《台城游》等。

苏轼的这首词是中秋咏月诗词中的千古绝唱。

【作者简介】苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋文学家、书画家,“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙合称为“三苏”。

苏轼学识广博,文章诗词书画均工。

其文汪洋恣肆,明白畅达;其诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃疾并称“苏辛”。

诗文有《东坡七集》,词集有《东坡乐府》。

【写作背景】本词作于丙辰(宋神宗熙宁九年即1076年)中秋,苏轼41岁,时为密州(今山东诸城)太守,政治上失意,与弟弟苏辙也已七年未见。

中秋对月,心情抑郁惆怅,乘酒兴正酣,于是挥笔写下了此词。

二、课文解析三、文章结构四、课后习题1.《水调歌头》这首词句句扣住“月”来写,情感多次起伏变化,在抑扬之间反复转换,有很强的感染力。

有感情地朗读,结合具体词句,梳理作者情感的变化轨迹,说说其中表达了他对人生怎样的思考。

【答案】情感的变化轨迹:①词以问月开篇,引发对宇宙和人生的哲理思考,情感高亢激昂;“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,想象丰富,情感浪漫而又有幽默的别趣;“起舞弄清影,何似在人间”,情感转为通达、豪放;②下片开头写月光的流转,引出第二次问月,情感幽深绵长;“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”为议论,情感通透、豁达;“但愿人长久,千里共婵娟”,发出美好的祝愿,情感热烈而奔放。

人生思考:词人由对明月的发问,到对仙境的向往,又回到对人间的留恋。

他将人世的“悲欢离合”与月的“阴晴圆缺”作比照,发出“此事古难全”的感慨。

他悟出人世不可避免地有“悲欢离合”的人生哲理。

“但愿人长久”,虽然不能团聚,也能“千里共婵娟”。

这是最明智也是无奈的选择。

2.这三首诗词都表现了诗人不如意时的豁达胸怀。

《水调歌头·明月几时有》历届中考古诗词赏析题(2003-2019)(附答案)水调歌头·明月几时有苏轼丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上官阙,令夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

1.(2003年泰州)对《水调歌头•明月几时有》一词赏析有错误的一项是(A)A.上阕写词人把酒问月,萌生了“乘风归去”的奇想,而天上的高寒又使他转向对人间的喜爱。

B.下阕写词人望月怀人,由感伤离别转为对离人的祝福。

在词人眼里,月圆人团圆是一种自然常理。

C.“但愿人长久,千里共婵娟”,表明情意的相通不受时空阻隔,这是对一切经受离别之苦的人们的祝福。

D.全词以“明月”贯穿,咏月兼怀亲人,表达了词人旷达的胸怀和乐观的情致。

2.2006年新疆乌鲁木齐市21.下列对《水调歌头》赏析不正确的一项是:( A )A.这首词上阕写词人对天上宫阙的向往和对人间生活的热爰,下阙写词人在月下对亲人的怀念和祝福,自始至终洋溢着乐观向上、积极奋进的情绪。

B.“不应有恨,何事长向别时圆?”这一句,抒发思念亲人的感情,表面看来,好像是对月有怨恨之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。

C.“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,”这句话从人到月,从古到今,对自然和社会作了高度概括,很有哲理意味。

D.全词情景交融,意境豪放阔大,描写虚实结合,充满了丰富的想象和浪漫的情致,具有强烈的艺术感染力。

3.2008年来宾市阅读下面古诗文,完成6—10题6.赏读诗词,应读出作品的节奏韵律,把握作品的感情基调。

这首词感情浓郁,但前后基调不同,上闺感情缠绵悱恻,下阕则__________________(2分)7.“但愿人长久,千里共婵娟”是广为传诵的名句,请你略作赏析。

《水调歌头》(明月几时有)中考阅读经典赏析试题(共16题)明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。

1.译文明月从什么时候开始有的呢?我拿着酒杯遥问苍天。

不知道天上的宫殿,今晚是哪一年。

我想凭借着风力回到天上去看一看,又担心美玉砌成的楼宇,太高了我经受不住寒冷。

起身舞蹈玩赏着月光下自己清朗的影子,月宫哪里比得上在人间。

月儿移动,转过了朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人。

明月不应该对人们有什么怨恨吧,可又为什么总是在人们离别之时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这事儿自古以来就很难周全。

希望人们可以长长久久地在一起,即使相隔千里也能一起欣赏这美好的月亮。

2.主旨、情感这是中秋咏月兼怀亲人的抒情之作。

词的上片叙述了词人的身世之感和思想矛盾,下片抒发对兄弟的怀念之情。

由感伤转而为对离人的祝福。

这首词反映了作者复杂而又矛盾的情感,一方面对现实不满,另一方面又对理想充满信心。

不过贯穿始终的是词人热爱生活与积极向上的乐观精神,表达了词人旷达乐观的情怀,也表达了词人思念胞弟的手足情深,同时又表达了对天下离人的同情和美好祝愿。

3.这首词表现了词人什么样的情感变化?答:上阕中作者表现了厌倦尘世生活的倾向,“我欲乘风归去”,但思虑过后,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”转而放达开阔(或作者的感情从抑郁惆怅到乐观豁达)。

4.请赏析“明月几时有?把酒问青天”的表达效果。

答:运用典故(李白《把酒问月》“青天有月来几时?我今停杯一问之。

”),充分显示出词人率真的性情,抒发了强烈的思亲和对明月的向往之情,也隐藏着内心对人生的痛惜和伤悲。

5.如何理解“不知天上宫阙,今夕是何年?”答:想象,虚写。

词人对上天的宫阙存在着疑惑。

《水调歌头》中考复习题及答案【部编版九年级上册】

内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】

题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】

【原词】

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【译文】

明月从什么时候开始有的呢?我拿着酒杯遥问苍天。

不知道天上的宫殿,今晚是哪一年。

我想凭借着风力回到天上去看一看,又担心美玉砌成的楼宇,太高了我经受不住寒冷。

起身舞蹈玩赏着月光下自己清朗的影子,月宫哪里比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在窗户上,照着没有睡意的自己。

明月不应该对人们有什么怨恨吧,可又为什么总是在人们离别之时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这事儿自古以来就很难周全。

希望人们可以长长久久地在一起,即使相隔千里也能一起欣赏这美好的月亮。

【作者】

苏轼:北宋文学家、书画家。

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

与父洵弟辙,合称“三苏”,“唐宋八大家”之一。

其词开豪放一派,擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

作品收录在《东坡文集》。

【背景】

苏轼是在密州任太守时写下这首词的。

当时他在政治上不得志,又和唯一的亲人苏辙(即子由)已有七年没有团聚。

苏轼兄弟年龄相差两岁,当年两人一起离家赴京应考,同登进士第,感情很深。

苏辙当时在济南,相隔千里。

值此中秋之夜,诗人把酒问月,浮想联翩,感慨万千,于是在酒酣兴浓之际,挥笔写下了这首传诵千古的中秋词。

【主旨】

这首词所表现的思想情感,本来甚为明显,苏轼因为政治处境的失意,以及

和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。

但是他没有陷在消极悲观的情绪中,旋即以超然达观的思想排除忧患,终于表现出对人间生活的热爱。

【习题】

一、理解性默写:

1.苏轼的《水调歌头·明月几时有》中通过写明月来表达对天下人美好祝愿,抒发离人心愿的语句是:但愿人长久,千里共婵娟。

2.苏轼《水调歌头·明月几时有》中“此事古难全”里“此事”是指:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

3.从历史的角度看,台湾和祖国的分离只是暂时的,这正如苏轼在《水调歌头·明月几时有》中所说的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”我们坚信两岸终将统一,台湾定能回归祖国。

4.宋代著名词人苏轼在《水调歌头·明月几时有》的下阕开头描写月光流转的名句是:转朱阁,低绮户,照无眠。

二、选择题:

1、对苏轼的《水调歌头•明月几时有》一词赏析有错误的一项是( B )A.上阕写词人把酒问月,萌生了“乘风归去”的奇想,而天上的高寒又使他转向对人间的喜爱。

B.下阕写词人望月怀人,由感伤离别转为对离人的祝福,在词人眼里,月圆人团圆是一种自然常理。

C.“但愿人长久,千里共婵娟”,表明情意的相通不受时间的阻隔,这是对一切经受离别之苦的人们的祝福。

D.全词以“明月”贯穿,咏月兼怀亲人,表达了词人旷达的胸怀和乐观的情致。

【解析】B 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺是自然常理。

2、对《水调歌头》一词赏析不当的一项是( B )

A这首作者认为,一个人一生很难十全十美,只要大家都能在月光下过得好,也就可以了.全词的基调是乐观的,但也反映了作者现实与理想的某些思想矛盾. B、这是一首咏月怀人的抒情之作.上阕写月下怀人,由幻想超脱人间,转化为喜爱人间生活.下阕由伤感离别转化为对词人的祝福.

C、转朱阁低绮户照无眠这三句写了月光的转移,也写月下离人.这就自然过渡到

怀念子由的手足情深,引出下文何事一问.

D、但愿人长久千里共婵娟意思是但愿我们岁岁平安,远隔千里,共对这明月互相祝福。

【解析】B上阕是把酒问月。

3、下列对《水调歌头》赏析不正确的一项是:( A )

A、这首词上阕写词人对天上宫阙的向往和对人间生活的热爱,下阙写词人在月下对亲人的怀念和祝福,自始至终洋溢着乐观向上、积极奋进的情绪。

B、“不应有恨,何事长向别时圆?”这一句,抒发思念亲人的感情,表面看来,好像是对月有怨恨之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。

C、“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,这句话从人到月,从古到今,对自然和社会作了高度概括,很有哲理意味。

D、全词情景交融,意境豪放阔大,描写虚实结合,充满了丰富的想象和浪漫的情致,具有强烈的艺术感染力。

【解析】A没有“自始至终”洋溢着乐观向上、积极奋进的情绪。

4、下列关于《水调歌头》这首词的赏析有误的一项是( C )

A.“转朱阁,低绮户,照无眠”中,“转”“低”是指月光的移动,暗示夜已深,“无眠”表示离情正浓。

整句话既写月,也写月下离人。

B.“明月几时有?把酒问青天”这两句中,苏轼把酒问天,将青天视为自己的朋友,显示了他豪放的性格和不凡的气魄。

C.词的上阀写月下饮酒,由幻想超脱尘世转化为喜爱人间生活。

下阂写对月怀人,由伤感离别转化为对离人的祝福。

自始至终洋溢着乐观向上、积极奋进的情绪。

D.这是一首中秋咏月兼怀亲人的抒情之作。

整首词深沉婉曲,流转自如,以美

丽的想象,明睿的哲理,创造出幽远高深的境界,具有强烈的艺术感染力。

【解析】C.有误,“自始至终洋溢着乐观向上、积极奋进的情绪”理解有误,“不应有恨,何事长向别时圆”诗人也曾对月缺人分离有怅惘之情;

三、简答题:

1、简析“转朱阁,低椅户,照无眠”一句中动词的表达效果。

答:“转”和“低”准确生动地描绘了月光的移动,暗示夜已深沉;“无眠”准确

地表现了离别之人因不能团圆而难以放眠的情景。

2、赏析“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”

答:(1)人间有离别的痛苦,团聚的欢欣,月亮也会有阴藏晴出、团圆残缺,这些事自古以来难以圆全。

(2)蕴含着诗人对人生际遇变化不定的哲理性认识,揭示了人间的普遍规律:世界上不可能有永远圆满的事情。

(3)表现词人乐观旷达的胸襟和对生活的热爱。

这句话也带给我们有益的启示:人生不会完美,要有乐观豁达的胸襟面对生活,面对挫折。

3、赏析“但愿人长久,千里共婵娟”

答:婵娟指美好的样子,这里指月亮。

这两句表明情谊的相通不受时间和空间的阻隔。

这是对一切经受离别之苦的人们的美好祝愿,表达对亲人的思念和祝愿、乐观豁达的人生态度以及对生活的美好祝愿、无限热爱之情。