高三地理核心素养:地理实践力——赶集

- 格式:docx

- 大小:278.78 KB

- 文档页数:7

深入理解地理学科核心素养——地理实践力一、地理实践力学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过某学科学习而逐步形成的关键能力、必备品格与价值观念。

地理核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。

(一)什么是地理实践力?地理实践力是指人们在考察、调查和实验等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。

户外考察、实验、社会调查等是地理学重要的研究方法,也是地理课程重要的学习方式。

“地理实践力”素养有助于提升人们的行动意识和行动能力,更好地在真实情境中观察、感悟、理解地理环境及其与人类活动的关系,增强社会责任感。

地理课程具有很强的实践性,地理实践力是理论和实际的结合点和粘合剂,它能够很好地综合体现其他三个核心素养。

在实践活动中运用综合思维和区域认知,是学生感悟、体验现实世界中人地关系的重要途径。

与其他三个素养相比,地理实践力突出之处是行动能力与具备的意志品质。

(二)从认知能力到行动能力在四个核心素养中,人地协调观是指人们对人类与地理环境之间关系秉持的正确的价值观;综合思维和区域认知是指人们认识地理环境的思维品质和认知能力;而地理实践力是指人们在考察、调查和实验等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。

在地理教学过程中,要突出行动能力的培养,不要用认知能力代替行动能力。

人的认知能力是行动能力的基础。

一个人对他人或事物有了一定准确的认知,再经过思考分析判断,才能构成一个人的行动能力。

没有认知的基础,行动无从谈起。

何谓行动能力?行动能力是自觉自发做事的能力,有兴趣,有策划,有自制,有实施。

在行动过程中,能突破自己,实现自己的想法。

德国地理学会2012年编写出版的中学地理课程标准(第二版),从六个维度对中学地理学习提出能力要求,即地理学科知识、空间定位能力、资料收集与选择、合作与交流、地理信息评价、行动能力。

其中对行动能力的解释如下:行动能力中的行动,主要是指地理环境中的人类活动。

行动能力主要包括有关行动的知识、行动动机与兴趣、行动意愿、行动评价与反思四个方面,要求学生基于相关知识的了解,养成兴趣,从而愿意去行动,进而要对行动对自然及社会产生的影响进行反思或评价。

学生核心素养之地理实践力的培养

地理实践力是指学生在地理实践活动中通过观察、实地考察、数据分析和问题解决等

活动,培养和提高的一种能力。

地理实践力的培养不仅可以帮助学生加深对地理知识的理解,还可以培养学生的观察力、思考力、动手能力和解决问题的能力,提高学生的综合素质。

地理实践力的培养可以从以下几个方面进行:

开展实地考察活动。

实地考察可以使学生亲身体验地理现象,通过观察和实践,深入

了解地理现象的原因和规律。

可以组织学生参观自然景点、城市规划、农田、工业园区等,让学生实地感受地理现象,并进行观察和分析。

通过实地考察活动,学生可以更加直观地

了解地理知识,并培养自己的观察力和分析能力。

进行地理数据分析。

地理数据分析是实践力的重要组成部分,通过对地理数据的收集、整理和分析,学生可以提高自己的数据处理能力和问题解决能力。

可以让学生收集某地区

的气象数据,并进行统计和分析,了解该地区的气候变化规律。

通过地理数据分析,学生

可以培养自己的数据处理能力和科学思维能力。

开展问题解决活动。

地理实践活动中常常会遇到一些问题和挑战,学生需要进行思考

和探索来解决这些问题。

在实地考察中,学生可能会遇到某地区的土壤退化问题,需要思

考和寻找解决办法。

通过问题解决活动,学生可以培养自己的思考能力、动手能力和团队

合作能力。

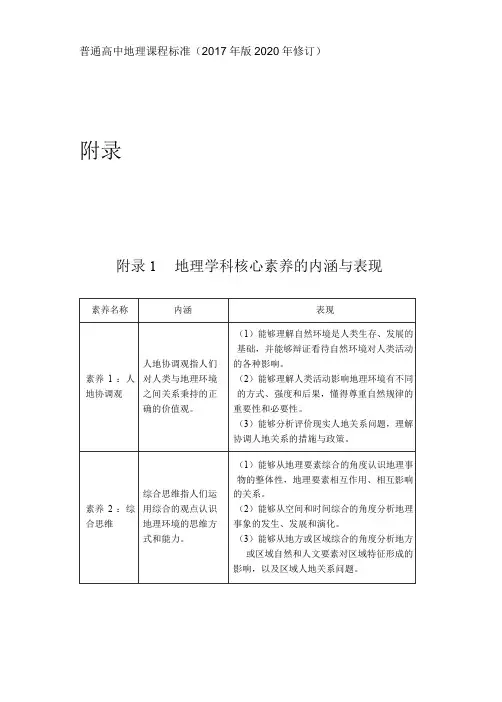

地理核心素养的四大要素地理核心素养的四大要素1、人地协调观:是地理学和地理教育的核心观念。

2、综合思维:是地理学基本的思维方法。

3、区域认知:是地理学基本的认知方法。

4、地理实践力:是指人们在地理户外考察、社会调查、模拟实验等。

具体解释:第一,人地协调观:是地理学和地理教育的核心观念,指人们对人类与地理环境之间形成协调关系的必要性和可能性的认识、理解和判断。

学生建立人地协调观,就能够正确认识地理环境对人类活动的影响。

以及人类活动影响环境的不同方式、强度和后果;能够理解人们对人地关系认识的阶段性表现及其原因;能够结合现实中出现的人地矛盾的实例,分析原因,提出改进建议。

第二,综合思维:是地理学基本的思维方法,指人们具备的全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质与能力。

学生运用综合思维方法,就能够从多个维度对地理事物和现象进行分析,认识各要素之间相互作用、相互影响、相互制约的关系,并在一定程度上解释其发生、发展和演化的过程,从而较全面地观察、分析和认识不同地方或区域的地理环境特点,并且能够辩证地看待现实生活中的地理问题。

第三,区域认知:是地理学基本的认知方法,指人们具备的对人地关系地域系统的特点、问题进行分析、解释、预测的方法和能力。

学生掌握区域认知方法,就能够形成从区域的视角认识地理现象的意识与习惯,运用区域综合分析、区域比较等方式,来认识区域特征和区域人地关系问题,形成因地制宜进行区域开发的观念。

第四,地理实践力:是指人们在地理户外考察、社会调查、模拟实验等地理实践活动中所具备的行动能力和品质。

学生具备地理实践力,就能够运用适当的地理工具完成既定的实践活动,对地理探究活动充满兴趣与激情,并会用地理眼光认识和欣赏地理环境。

2021年第5期新课程改革理念下的高中地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等四个方面。

在以往的地理教学中,教师往往忽视地理学科核心素养的培养,进而导致学生缺乏地理实践力。

地理知识与学生的生活有着密切的联系,当学生具备了良好的地理实践力,无疑将对其生活起到很大帮助作用,在遇到问题时可以借助科学合理的方法予以解决。

本文探讨了核心素养视角下培养高中生地理实践力的策略,供参考。

一、改变教学模式,激发学生学习热情不同的教学模式会产生不同的教学效果,新课改倡导的教学模式有助于学生更好地掌握和运用地理知识。

学生对生活中的地理事物认识有限,而高中地理课堂受限于空间和时间,一些抽象的地理事物难以让学生直观感受和感知。

故此,课堂中学生活动的设计就必不可少,设计的合理性更是关系到知识和能力的达成。

通过师生互动教学模式,让学生积极参与到课堂教学中,充分利用生活中的地理事物和现象,让学生主动提出问题、思考问题、分析并解决问题,从而更好地落实地理教学目标。

如在“农业区位因素与地域类型”一节中,可以运用案例教学法,利用“大通县农业发展变化”“山东大葱滞销”和“棉花收购价格的调整与产量变化”等案例来说明市场、交通、政策等社会经济因素也会影响农业的区位选择。

出示一段有关大通县草莓种植的材料,引导学生思考:为什么大通县没有种植草莓的气候条件,但却成功种出草莓了?讨论得出“自然因素可以被我们充分改造和利用”。

通过这类实践活动,既能提高学生地理学习的积极性,又培养了学生的地理实践力。

二、利用课余时间积极开展社会调查活动高中地理社会调查活动主要是借助参观、访问以及查阅等多种形式,有计划、有目的地研究学生所在地或某特定地区的自然、社会地理环境。

地理教师可充分利用学生的周末和寒暑假,有目的地制定调查计划,让3—5名学生为一组,带着问题进行调查,并及时收集相关数据和信息。

完成调查后,教师需引导他们分析、处理所收集的调查资料,并利用所学地理知识书写社会调查报告,指出存在的问题并提出合理化的解决措施。

融入学科核心素养提高高中生地理实践力随着教育改革的不断深化,学科核心素养已经成为教育领域的热门话题之一。

作为地理学教育工作者,我们不仅要让学生掌握地理学科的基本知识和技能,更重要的是要培养他们的地理实践力,让他们能够运用所学知识解决实际问题。

融入学科核心素养提高高中生地理实践力,成为当前地理教育中的重要任务。

一、了解学科核心素养学科核心素养是指在相关学科领域内的跨学科基本素养。

不同学科的核心素养略有不同,但大致包括科学思维能力、实践能力、创新能力、合作能力等。

对于地理学科而言,核心素养主要包括地理思维能力、空间认知能力、地理信息技术能力、地理问题解决能力等。

这些素养是地理学科教育的重要目标和任务,也是培养学生地理实践力的重要基础。

1. 强化地理实践教学地理学科的研究对象是地球表层的空间现象和自然规律,其中包括地质构造、气候气象、水文水文等内容。

通过实地考察、实验研究等形式,可以让学生亲身感受地理实践的重要性,培养他们的观察、分析、判断能力。

学校还可以组织学生参与地理实践活动,如参观博物馆、动手制作地理模型等,让学生在实践中提高地理知识的掌握水平。

2. 注重学科整合地理学科与其他学科关联性较强,如地理与历史、地理与生物等。

在地理教学过程中,可以适当引入相关知识,培养学生的跨学科学习能力和综合应用能力。

教学中可以通过历史地理的整合让学生了解地理环境对人类历史的影响,培养学生的历史地理观念;通过地理生物的整合让学生了解自然环境对生物的影响,培养学生的生物地理观念等。

3. 强化地理信息技术教育地理信息技术是当代地理学科的重要分支之一,也是提高高中生地理实践力的重要途径。

学校可以通过引入地理信息系统(GIS)、遥感技术等内容,让学生了解地理信息技术的基本原理和应用方法,培养他们的信息获取能力和数据处理能力。

学校还可以组织学生参与地理信息技术实践活动,如地图制作、遥感影像解译等,让学生在实践中提高地理信息技术应用能力。

学生核心素养之地理实践力的培养1. 引言1.1 学生核心素养之地理实践力的重要性学生核心素养之地理实践力的重要性在于培养学生具备解决实际问题的能力和技能,通过实地调查、实验等实践活动,让学生能够将地理知识应用到实际生活中,提高他们的实践能力和解决问题的能力。

地理实践力是学生综合素养的重要组成部分,只有通过实践活动,学生才能真正理解和掌握地理知识,培养他们的观察、分析、判断和解决问题的能力,提高他们的综合素养水平。

地理实践力不仅可以帮助学生更好地理解地理理论知识,还能培养学生的实践动手能力和创新思维,提高他们的实际操作能力和实践技能,为未来的学习和工作打下坚实基础。

通过实践活动,学生还能提升他们的团队合作能力,培养他们的交际沟通能力和组织管理能力,为他们未来的发展奠定更为坚实的基础。

1.2 地理实践力对学生综合能力的提升地理实践力是指学生在地理学习中,通过实地考察、调查研究、数据分析等实践活动,培养和提升自己的地理思维能力、地理技能以及地理素养。

地理实践力的提升对学生综合能力的提升起着至关重要的作用。

地理实践活动能够帮助学生巩固课堂上所学到的理论知识,将所学知识运用到实际场景中,从而更深入地理解和理解地理现象。

通过参与地理实践活动,学生可以培养自己的观察力、思维能力和解决问题的能力,提高他们的创新意识和实践能力。

地理实践活动还可以培养学生的团队合作意识和社会责任感,提升他们的综合素质和社会适应能力。

地理实践力的提升对学生综合能力的提升至关重要,有助于他们在未来的求学和工作中取得更好的成绩和表现。

2. 正文2.1 地理实践力的培养方法地理实践力的培养方法包括多种途径和手段。

学校可以通过开设地理实践课程来培养学生的地理实践能力。

这些课程可以结合实地考察、地图绘制、地理信息系统应用等教学方法,让学生亲自动手进行实践操作,提升他们的地理实践技能。

学校还可以组织地理实践活动,例如参观地理景点、实地调查地理问题等,让学生在实践中学习地理知识,培养他们的地理实践能力。

高中地理学科四大核心素养

高中地理学科核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知、实践力。

人地协调观:指人们对人类与地理环境之间关系所持的正确价值观,人地关系是地理学科最为核心的研究主题和基本的思维视角;

地理实践力:指人们在考察、调查模拟实验等地理实践活动中所具备的行动能力和品质;野外考察与室内试验、模拟相结合,是现代地理学研究的重要方法,也是高中地理课程特有的学习方式;

综合思维:地理学科是一门综合性的学科,既包括自然、经济、政治、社会、文化等综合要素之间的相互关系的综合研究,也包括地貌、水文、气候、植被、土壤、人口聚落、工业、交通等要素之间的综合研究;地理环境的整体性决定了对地理问题的分析和对人类活动的评判必须借助综合思维;将地理的综合思维确认为地理核心素养是基于对地理学科内容和学习思维综合性的考虑。

核心素养之地理实践力作者:梁秀芬来源:《课程教育研究·学法教法研究》2018年第17期学生发展核心素养是指学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

学生发展核心素养的提出,为深化教育改革指明了方向,随之各个学科也开始修订课程标准,探讨各学科的学生发展核心素养。

高中地理课程标准修订组将“人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力”确定为地理核心素养。

地理实践力素养指通过实践活动形成的意志品质和能力,强调地理课程落实在“考察、调查、模拟实验”等实践活动中,让学生在“真实情境中观察、感悟、理解地理环境及其与人类活动的关系,增强社会责任感。

”地理实践力素养是目前地理学习中最欠缺的,地理知识的学习仅仅落实在考卷上,存在学生的想象中,学生的地理学习与实践是相背离的。

地理实践力外在体现是指通过实践体现出来的操作层面上对现实问题的应对能力,内在体现是内在的品质,是一种意识和习惯。

如安全意识、环保意识、科学意识、行动意识;养成动手的习惯、思考的习惯、调查研究的习惯等。

所以,地理实践力包括能力和品质两个方面。

地理实践力的培养不仅仅是带学生户外走一圈,顾名思义是地理研学,而是一种科学态度的培养,即好奇心、行动力、思考力的方向培养。

好奇心是内在发展的驱动力。

通过社会调查访谈,引起关注社会多样化的好奇;利用新技术虚拟还原生活场景,动手模拟实验,体会科研的乐趣。

行动力是一种良好的意识和习惯的能力,主动的探讨、分析、解决,在行动中养成行动的习惯,即通过考察、调查、实验,培养提出问题、解决问题的能力,感受主动思考的幸福。

思考力即思维和方法的综合应用。

地理的复杂性体现在地理的综合性,空间思维综合认知能力的培养需要到大自然中感悟,在大自然中辨认方向、认知地貌、分析区位的选址等等,从“实践”中直接探究分析。

地理实践力的具体培养,在于地理校本课程与地理研学的合二为一。

首先,开发地理行走课程。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

学生核心素养之地理实践力的培养一、地理实践力的概念地理实践力,是指学生在地理学习中,通过实际操作和实践活动,掌握并运用地理知识、技能、方法和手段,解决地理问题和地理实践活动的能力。

地理实践力的培养,不仅要求学生掌握地理知识和技能,更要求学生具备动手能力、观察能力和创新能力。

地理实践力的培养,需要注重学生的实际操作和实践活动,通过真实的地理实践活动,激发学生的学习兴趣,提升学生的实践能力和创新思维。

1. 培养学生的实践能力2. 提升学生的综合素养地理实践力的培养,可以帮助学生全面发展,提升学生的动手能力、观察能力和思维能力。

地理实践活动中,学生需要动手操作、观察实地情况,并根据实际情况进行思考和分析,这有助于提高学生的动手能力和观察能力。

地理实践活动还可以培养学生的团队合作能力和创新思维,提升学生的综合素养。

3. 增强学生对地理学科的兴趣通过地理实践活动,学生可以感受到地理知识的实际应用和实际意义,从而增强对地理学科的兴趣和热爱。

地理实践活动可以使学生更加深入地理实践,感受到地理学科的魅力,激发学生对地理学科的兴趣和热情,从而提高学生学习地理的积极性和主动性。

1. 注重实践环节的设计在地理教学中,要注重实践环节的设计,引导学生通过实际操作和实践活动来探索和发现地理知识,提高学生的实践能力和创新思维。

可以通过实地考察、实验操作、模拟演练等方式,使学生更加深入地理实践,提高学生对地理学科的认识和理解。

2. 引导学生参与实践活动3. 鼓励学生自主探究在地理教学中,要鼓励学生进行自主探究,激发学生的学习兴趣,提高学生的自主学习能力。

可以提供适当的学习资源和指导,引导学生根据自己的兴趣和需求,进行地理实践活动的开展和探索,培养学生积极探究的态度和方法。

4. 培养学生的创新意识在现代教育中,地理实践力的培养已经成为教育改革的重要方向之一。

通过地理实践活动,学生可以更深入地理解地理知识,提高动手能力、观察能力和创新思维,增强学生对地理学科的兴趣和热爱,提升学生的综合素质和竞争力。

学生核心素养之地理实践力的培养一、实践是地理学习的重要手段地理学习并非只是停留在书本知识的掌握,更需要通过实践来巩固和深化学习。

在课堂上,老师可以通过实地考察、实验观察、地图解析、气候观测等方式来引导学生进行地理实践活动。

在实践中,学生能够更好地感性理解地理概念,加深对地理知识的理解和掌握。

二、培养地理实践能力的重要性1. 增加对地理知识的理解和掌握。

通过实践,学生能够更深入地了解地理概念,增加对书本知识的体会和理解,使知识不再是死的,而是活的,更加符合学生的认知规律。

2. 培养学生综合素养。

地理实践不仅仅是单纯的地理知识学习,更重要的是培养学生的观察力、思维力、动手能力和团队合作能力,这些都是学生综合素养的重要组成部分。

3. 提高学生的生活能力。

地理实践活动可以让学生更好地了解和感知周围的环境和生活,培养学生的环境保护意识和地理意识,使学生成为具有责任心和担当的公民。

1. 鼓励学生参与地理实践活动。

老师可以通过组织实地考察、开展实验观察、参加地理竞赛等方式来引导学生参与地理实践活动,让学生在实践中感受地理的魅力。

2. 提供实践机会和条件。

学校可以积极筹备相关设备和资源,为学生提供更多的实践机会和条件,比如观测气候、制作地图、参与地理调查等,让学生在实践中得到更多的锻炼和提升。

3. 注重实践教学方法。

在地理教学中,老师应该注重实践教学方法的运用,比如案例教学、探究式教学、实验教学等,通过这些方法能够更好地激发学生的学习兴趣和参与度。

四、实例分析某校地理教师在教学中注重地理实践的培养,通过组织学生参加地理实践活动,取得了显著的效果。

在春季,老师组织学生进行植被调查活动,让学生亲自到校园和周边环境中探究各种植被类型和生长状态,通过实地勘察、实地观察,让学生对植被有了更深入的了解和认识。

在秋季,老师安排学生进行气候观测活动,学生需要自己携带观测仪器,到户外进行气温、湿度、风速等数据的观测,通过这样的实践,学生对气候有了更具体的认知和理解。

高中地理核心素养之地理实践力研究综述摘要:在“立德树人”的根本任务下,新一轮的普高地理课程标准清晰指出“地理实践力”是高中地理学科的四大素养之一。

作为一门实践性很强的学科,地理实践力核心素养在高中地理学科中的重要性不言而喻,因此吸引了众多教育学者及一线教师等的关注。

本文以地理实践力为核心,从其研究背景和研究现状两方面出发,梳理近年来学者对于地理实践力这一核心素养的研究。

关键词:地理实践力、核心素养、地理研究背景:1.高中地理学科新课程标准教育改革的必然要求国家教育部在2003年发布的“普高地理学科课程标准”中早已指出:高中生应当在地理学习中踊跃组织或参与地理调研、地理观测等与地理专题研究相关的各类实践活动,以此来提升学生本人的自主学习能力、与他人的协同合作能力、探究各类地理问题的能力;同时,03版的地理课标还对一线地理教师提出了教学过程中应当更加注重培养学生地理实践能力的要求[1]。

2014年国家教育部在出台的以落实“立德树人”根本任务的新课改意见中再一次强调了地理实践力的重要作用,并且明确指出,深化地理教育课程改革的关键在于明确地理学科核心素养,作为地理学科重要特性之一的实践力,意义重大。

此后,2017年教育部制定并发布的“普高课标”以及2020年5月修订的“普高课标”中均明确阐述了高中地理学科核心素养的概念,其中具体内容包括人地协调观、区域认知、综合思维以及地理实践力四大部分,高中地理学科开始突出对学生地理思维方式与地理行动能力的培养。

1.国际上地理学科教育发展改革的必然趋势在当今全球经济高速发展,现代化信息技术迅猛变革的大背景之下,传统的中学地理教育理念已经没有办法适应新时代的要求,新型人才的培养策略、指导方针急需发展改革。

早在上个世纪九十年代,《地理教育国际宪章》(1992年颁布)就指出:地理教育是目前世界公民甚至于未来世界公民所必备的教育,它可以十分有效的帮助人们更好的去应对所要面临的发展问题与环境问题,促使人们认识、欣赏及保护我们所在的世界[2]。

深入理解地理学科核心素养——地理实践力一、地理实践力学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过某学科学习而逐步形成的关键能力、必备品格与价值观念。

地理核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。

(一)什么是地理实践力?地理实践力是指人们在考察、调查和实验等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。

户外考察、实验、社会调查等是地理学重要的研究方法,也是地理课程重要的学习方式。

“地理实践力”素养有助于提升人们的行动意识和行动能力,更好地在真实情境中观察、感悟、理解地理环境及其与人类活动的关系,增强社会责任感。

地理课程具有很强的实践性,地理实践力是理论和实际的结合点和粘合剂,它能够很好地综合体现其他三个核心素养。

在实践活动中运用综合思维和区域认知,是学生感悟、体验现实世界中人地关系的重要途径。

与其他三个素养相比,地理实践力突出之处是行动能力与具备的意志品质。

(二)从认知能力到行动能力在四个核心素养中,人地协调观是指人们对人类与地理环境之间关系秉持的正确的价值观;综合思维和区域认知是指人们认识地理环境的思维品质和认知能力;而地理实践力是指人们在考察、调查和实验等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。

在地理教学过程中,要突出行动能力的培养,不要用认知能力代替行动能力。

人的认知能力是行动能力的基础。

一个人对他人或事物有了一定准确的认知,再经过思考分析判断,才能构成一个人的行动能力。

没有认知的基础,行动无从谈起。

何谓行动能力?行动能力是自觉自发做事的能力,有兴趣,有策划,有自制,有实施。

在行动过程中,能突破自己,实现自己的想法。

德国地理学会2012年编写出版的中学地理课程标准(第二版),从六个维度对中学地理学习提出能力要求,即地理学科知识、空间定位能力、资料收集与选择、合作与交流、地理信息评价、行动能力。

其中对行动能力的解释如下:行动能力中的行动,主要是指地理环境中的人类活动。

行动能力主要包括有关行动的知识、行动动机与兴趣、行动意愿、行动评价与反思四个方面,要求学生基于相关知识的了解,养成兴趣,从而愿意去行动,进而要对行动对自然及社会产生的影响进行反思或评价。

高考地理试题中地理核心素养、人地协调观、地理实践力的融入与设计探讨摘要:地理核心素养、人地协调观和地理实践力是高考地理试题中需要融入与设计的重要概念。

这些概念涉及到学生对地理学科的全面理解和实际应用能力的培养,旨在使地理教育更为贴近生活、贴近实践。

随着地理教育的改革和发展,具有这些特点的地理试题已成为提高学生综合素质和能力的关键任务。

通过合理融入这些概念,可以培养学生对地理学科的兴趣和理解,并提高他们的地理能力和实际应用能力。

关键词:高考;地理试题;地理核心素养;人地协调观;地理实践力;融入设计引言在高考地理试题中,融入地理核心素养、人地协调观和地理实践力是教育教学改革的重要方向。

通过注重这些概念的融入与设计,可以使教学更加贴近实际,培养学生的综合素质和能力。

本文将探讨地理核心素养、人地协调观和地理实践力在高考地理试题中的融入与设计,以及对学生地理能力的培养和促进作用。

一、地理核心素养、人地协调观、地理实践力的概念和意义地理核心素养、人地协调观和地理实践力是地理教育中的重要概念,它们在高考地理试题中的融入与设计具有重要意义。

首先,地理核心素养是指地理学科的基本能力和知识体系,包括地理观念、地理思维方式、地理方法和地理实践技能等。

通过地理核心素养的培养,可以使学生具备独立观察、分析和解决问题的能力,提高他们对地理现象和事件的理解力和应用能力。

在高考地理试题中,融入地理核心素养可以帮助学生更好地理解并解答与地理相关的问题,培养他们对地理学科的兴趣和学习动力。

其次,人地协调观是地理学科的核心观念之一,在地理教育中具有重要意义。

人地协调观的融入与设计能够促使学生认识到人类与自然的关系密切相关,并且需要在利用和保护地球资源中进行合理权衡。

在高考地理试题中,通过考察学生对人地关系的理解和应用,可以培养学生的环境意识和地理伦理道德观念。

最后,地理实践力是指学生通过实际参与地理实践活动,掌握和运用地理知识和技能的能力。

学生核心素养之地理实践力的培养【摘要】地理实践力是学生核心素养中非常重要的一个方面,通过地理实践可以培养学生的地理观察能力、地理推理能力和地理解决问题的能力。

本文从地理实践力的概念和作用出发,探讨了地理实践力的培养方法、培养策略、评价方式以及在教学中的运用。

强调了地理实践力的培养对学生综合素质的提升具有重要意义。

结论部分指出地理实践力的培养是学生核心素养培养的重要组成部分,有助于学生全面发展,需要教师和学校共同努力。

通过本文的研究,可以更好地促进学生地理素养的提高,培养学生未来面对挑战的能力。

【关键词】地理实践力、学生核心素养、培养方法、培养策略、评价方式、教学应用、综合素质、重要性、学生发展、教师协作。

1. 引言1.1 学生核心素养之地理实践力的培养的重要性学生核心素养之地理实践力的培养是学生全面发展的重要组成部分。

地理实践力是指学生在地理学习中运用理论知识、技能和方法分析和解决地理问题的能力。

地理实践力培养着重于培养学生的地理思维、观察、实验和创新能力,也是地理教育的一个重要目标。

地理实践力的培养不仅可以帮助学生更好地理解和应用地理知识,还可以促进学生的实践能力和创新思维。

通过地理实践,学生可以更全面地理解地理概念和原理,培养解决问题的能力,提高实际操作的技能,增强团队合作和沟通能力。

地理实践力的培养对学生的发展具有重要意义。

在现代社会,地理知识不仅是学生的学习内容,更是他们未来生活和工作的基础。

培养学生的地理实践力,可以帮助他们更好地适应社会需求,提高就业竞争力,促进个人综合素质的提升。

加强地理实践力的培养是教育工作的重要任务,也是实现学生核心素养的重要途径。

只有通过实践,学生才能真正掌握和运用地理知识,实现个人发展和社会进步的目标。

1.2 地理实践力的概念和作用地理实践力是指学生通过地理课堂教学之外的实践活动,结合实际地理环境,通过观察、调查、实地考察等方式,培养和提高自己的地理知识、技能和能力。

学生核心素养之地理实践力的培养1. 引言1.1 地理实践力的重要性地理实践力是指学生通过地理实践活动,运用地理知识、方法和技能解决实际问题的能力。

地理实践力的培养对学生的综合素养具有重要意义。

地理实践能够促进学生的地理思维能力和解决问题能力的发展。

在实践中,学生需要运用地理知识和技能,分析问题,提出解决方案,从而培养自己的逻辑思维和创新能力。

地理实践有助于增强学生的社会适应能力和实践能力。

通过参与地理实践活动,学生能够接触到真实的社会环境,锻炼自己的观察、交流、合作和领导能力。

最重要的是,地理实践可以提高学生对地理学科的兴趣和理解,激发学生学习地理的积极性和主动性。

地理实践力的培养不仅是地理教育的重要目标,也是学生综合素养发展的重要途径。

通过地理实践,学生将不仅能够掌握地理知识,还能够培养解决问题的能力、实践能力和创新能力,为未来的学习和发展打下坚实基础。

1.2 学生核心素养的概念学生核心素养是指学生在学习过程中所需要具备的基本素质和能力。

这些素质和能力包括文化素养、思维品质、学习能力、社会责任感等多个方面。

而地理实践力作为学生核心素养的重要组成部分,也同样具有重要的意义。

地理实践力是指学生在地理学科学习中,通过实地考察、实验操作、数据分析等一系列实践活动,培养和提升自己的地理思维能力、地理数据分析能力、地理问题解决能力等方面的综合能力。

通过地理实践,学生可以真正理解和运用地理知识,培养自己的地理素养,提高自身的地理素质。

学生地理实践力的培养不仅能够帮助学生更好地理解和掌握地理知识,还能够促进学生的综合素养的提高。

地理实践力作为学生核心素养的重要组成部分,具有重要的意义和价值。

在今后的教育教学中,应该更加重视地理实践力的培养,为学生的全面发展和素质提升提供更好的支持和保障。

2. 正文2.1 地理实践力的内涵与特点地理实践力是指学生在实践中运用地理知识和技能解决问题的能力。

其内涵主要包括四个方面:首先是实践能力,即学生在实地考察、调查、研究中能够有效运用地理工具和方法进行实践操作;其次是创新能力,指学生能够独立思考、提出新的见解和解决方案;再者是协作能力,即学生能够与他人合作,共同完成地理实践任务;最后是反思能力,即学生能够对自己的实践行为进行评价和反思,不断提升自身的实践水平。

学生核心素养之地理实践力的培养

地理实践力是指学生在地理知识、技能和方法的基础上,能够熟练运用各种地理工具和技术,进行实地观测、调查和研究,从而提高对地理现象和问题的认识和理解能力,并能提出解决问题的方案和策略。

在学生核心素养的培养中,地理实践力是非常重要的一个方面。

首先,地理实践力的培养能够帮助学生加深对地理知识的理解和掌握。

地理知识广泛且复杂,但只有在实际操作中,才能将这些知识串联起来,使学生更好地理解和掌握。

例如,在实地调查中,学生需要掌握如何使用地图、测距仪等工具,了解地形地貌、植被、气候等自然现象,通过数据的收集和分析,深入了解地理问题,并将所学的地理知识应用于实际。

其次,地理实践力的培养可以增强学生的综合素养。

在实践中,学生需要动手实践,注重细节,从而培养了他们的观察、分析、判断能力。

同时,实践也需要学生沟通合作,增强团队协作能力和社会责任感,这些都是提高综合素养的重要因素。

最后,地理实践力的培养能促进学生的创新能力和实践能力。

学生在实际操作中需要面对各种问题和挑战,需要灵活应对和创新求解。

例如,在实地考察中,学生可能需要根据当地特点自行设计调查问卷,选择合适的调查方式和方法;在数据分析过程中,学生也需要灵活运用各种工具和技术,从而培养他们的创新和实践能力。

综上所述,地理实践力的培养对学生核心素养的培养至关重要,有助于加深对地理知识的理解和掌握,增强学生的综合素养以及提高学生的创新和实践能力。

因此,在学生的学习中需要加强地理实践教育,注重学生动手实践的能力培养,提高地理实践力的水平,从而推动学生核心素养的全面提升。

2020届高三地理核心素养:地理实践力——赶集素养材料

赶集,一种民间风俗;南方称作“赶场”“赶出”。

集市是定期聚集进行的商品交易活动形式,赶集是劳动人民生活中所必不可少的一项活动。

集市的形成历史悠久,至今在全国不少省区,这种传统的贸易形式仍然存在,但各地使用的名称不一,如在北方地区一般通称为“集”,而在南方和西南地区则分别称为“场”“街”“墟(圩)”等,它们每隔一定日期(如逢单、双日或逢五、逢十),在固定地点或邻近的几个地点轮流举行。

集市是一种周期市场,集市的周期主要受人口密度的影响,较大的人口密集导致周期短的集市。

集市地点通常选择位于交通适中的集镇或乡村,以及寺庙所在地、城镇边缘地带等。

集市的间隔往往取决于买者和卖者所愿意离开居住地前往的最大距离。

素养培养

20世纪60年代,我国西部某平原地区在各集镇形成周期性集市。

农历每月内,集市逢一、四、七在①地,其余各天分别在周围六个集镇,如图所示(初一、十一、廿一均为逢一,其余类推)。

据此回答(1)~(2)题。

(1)该地区()

A.集镇等级分为两级

B.集市的周期为3天

C.①地的服务范围比②地小

D.②地的服务功能比①地齐全

(2)①地不能每日都成为集市的根本原因是()

A.供交换的商品种类太少

B.为方便各地居民的日常生活

C.各集镇之间交通不便

D.当地居民的购买力不足

(1)A(2)D[集市就是一个小区域的中心地。

因为需要的门槛人口较多,而附近的居民人口数达不到,只能采取时间上积累的方式,等达到足够的“人口数”之后才能形成市场。

①地集市的周期为3天,其他六地的周期为10天,故①地服务范围大,功能较齐全,级别较高;其他六地服务范围较小,功能较少,级别较低。

图中七地集镇级别分为两级。

①地成为集市,是因为附近的居民有购买的需求,集市的周期长短和规模大小取决于当地居民的购买能力。

①地不能每天成为集市,是因为其位于我国西部平原地区,经济欠发达,人口稀少,当地居民购买力不足。

]

素养达标

下图是某城市医院与卫生所分布图。

读图,完成1~2题。

1.医科大学毕业的小明想开一家私人卫生所,该卫生所最适宜选择在() A.①B.②

C.③D.④

2.他选择该处的理由是()

A.该地卫生所集中,成行成市利于经营

B.位于其他卫生所服务范围的边缘

C.靠近大医院,可获得其技术支持

D.城市边缘有足够的土地发展空间

1.B

2.B[结合城市等级体系的相关知识,可知低一级别的卫生所应均匀地分布在高一级医院的周围地区,图中②处周围无卫生所,服务范围较广,服务人口较多。

]

下图为某假想地域城市分布图。

读图,回答3~4题。

3.最有可能发展成为最高等级城市的是()

A.①B.②

C.③D.④

4.下列城市及其服务职能对应正确的一组是()

A.①—摩托车②—小汽车③—高级商务车

B.③—中小学④—大学⑤—中小学

C.④—银行⑤—信用社⑥—股市

D.⑥—电影院⑦—录像厅⑧—歌剧院

3.C

4.A[第3题,城市等级的提升主要依靠优越的地理位置,③交通最便捷,最有可能发展成为最高等级城市。

第4题,图中城市的等级高低与其所处的交通位置有关,交通越便捷,城市的级别越高,服务功能越强。

]读长江三角洲地区的城市分布图(黑圆圈大小代表城市等级),回答5~6题。

5.下列城市中,等级最高的是()

A.南京B.南通

C.镇江D.上虞

6.有关a、b、c、d四类城市等级体系和服务功能的叙述,正确的是() A.a城市等级最高,数目最多,服务范围最大

B.b比d的城市等级高,服务种类多,服务范围大

C.c等级的城市之间距离比b等级的城市之间距离远

D.d等级城市等级最低,但服务种类最多

5.A

6.B[第5题,读图可知,四城市中南京的等级最高。

第6题,等级越高,城市数量越少,服务范围越大,服务种类越多,城市间距离越大。

]跟踪训练

1.下表所列为我国四个城镇主要社会服务功能情况。

根据表中信息,完成(1)~(2)题。

A.甲、乙、丙、丁B.乙、丁、甲、丙

C.甲、丙、丁、乙D.乙、丁、丙、甲

(2)四城镇中,最适宜发展国家级IT产业的是()

A.甲B.乙

C.丙D.丁

(1)D(2)B[第(1)题,城镇等级越高,教育设施水平越高,星级酒店、汽车交易市场和大型综合超市越多。

第(2)题,IT产业对科技水平要求高,最适宜发展国家级IT产业的是国家重点大学最多的城镇。

]

2.下图示意长江三角洲城镇的不同等级规模(2016年)(图甲)和某个区域的城镇等级规模(图乙)。

据此完成(1)~(2)题。

图甲图乙

(1)图中体现出城镇规模、等级、数目之间的关系为()

①城镇规模越大,级别越高,数目越多②城镇规模越大,级别越高,数目越少③城镇规模越小,级别越低,数目越多④城镇规模越小,级别越低,数目越少

A.①③B.②③

C.③④D.①④

(2)甲、乙两区域的城镇规模体系有何差异()

①甲、乙区域同级别的城镇相比较,甲区域城镇规模较大,乙区域城镇规模较小②甲区域次级城镇有2个,乙区域只有1个③甲区域同级别的城镇数目都多于乙区域同级别的城镇数目④甲、乙区域同级别的城镇相比,乙区域的城镇服务对象的辐射范围较小

A.①③④B.①②③

C.①②④D.②③④

(1)B(2)C[第(1)题,图中信息可反映出城镇规模越大,级别越高,数目越少;城镇规模越小,级别越低,数目越多。

第(2)题,从甲、乙两区域的规模体系可看出,同级别的城镇相比较,甲区域城镇规模大,所以其服务对象和服务范围要比乙区域大。

甲区域和乙区域都只有一个一级综合服务中心,但次级综合服务中心甲有2个,乙有1个。

]

3.下图为某时期首都圈地区城市体系图。

读图,回答(1)~(2)题。

(1)北京、唐山、石家庄、秦皇岛、保定、张家口六个城市按等级可分为()

A.2级B.3级

C.4级D.5级

(2)下列叙述正确的是()

A.唐山比张家口提供的服务种类少

B.承德比辛集的服务范围小

C.北京和天津服务范围不可能重叠

D.与廊坊相比,保定的服务功能更全面

(1)C(2)D[第(1)题,从图中信息可知,该时期北京的人口规模大于500万人,石家庄的人口规模为200万~500万人,唐山的人口规模为100万~200万人,秦皇岛、保定、张家口的人口规模为50万~100万人,可划分为4级。

第(2)题,唐山比张家口人口规模大,提供的服务种类多;承德与辛集规模相同,服务范围相当;北京和天津服务范围可能会有部分重叠;与廊坊相比,保定的人口规模大,服务功能更全面。

]

4.下图中A、B、C代表三个城市,R1、R2和R3分别代表其服务范围,且R1<R2<R3。

据图回答(1)~(2)题。

(1)三个城市服务职能符合规律的是()

A.A—小学B—中学C—大学

B.A—小学B—大学C—中学

C.A—中学B—大学C—小学

D.A—大学B—小学C—中学

(2)有关三个城市的叙述正确的是()

A.A服务半径最小,服务范围最大

B.A比B提供的职能种类较多

C.C的城市级别最高

D.C的服务范围小于B

(1)A(2)C[本题组主要考查城市等级与城市服务范围、职能种类等之间的关系。

城市等级越高,服务范围越大,职能种类越多,除具有高等级城市的职能外,还具备低等级城市的职能。

]。