尖端放电论文

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

静电平衡状态下的尖端放电机理引言:静电是我们日常生活中常见的物理现象之一。

在一些特定情况下,静电会积聚到一定程度,导致电荷不平衡,从而产生尖端放电现象。

本文将探讨静电平衡状态下尖端放电的机理,并解释其原理与应用。

一、静电平衡的基本概念静电平衡是指在一个封闭的系统中,电荷的总量处于稳定状态,不产生外部电流或电荷的流动。

在静电平衡状态下,电荷会在物体表面均匀分布,使得电场在物体内外部处于平衡状态。

这种平衡状态对于静电学的研究具有重要意义。

二、尖端放电现象的观察当一个封闭的导体体系中产生静电荷积聚时,如果导体的尖端附近电荷密度较高,就会出现尖端放电现象。

这种现象可以通过实验观察到,当将一个带有静电荷的尖端靠近一个导体时,导体表面会出现明显的电晕放电现象。

三、尖端放电的机理尖端放电是由于尖端附近的电场强度较高,导致空气分子电离形成等离子体,进而引发放电现象。

具体来说,尖端放电的机理可以分为以下几个步骤:1. 静电荷积聚:在封闭的导体体系中,由于各种原因(如摩擦、电磁感应等),静电荷开始积聚在导体表面。

2. 电场聚集:当导体表面形成尖端结构时,电场会在尖端附近聚集,电场强度较高。

3. 空气电离:当电场强度达到一定程度时,会发生电离现象。

空气中的分子会被电场加速,足以克服分子之间的束缚力,从而失去电子或获得电子,形成等离子体。

4. 等离子体放电:等离子体中的电子会被电场加速,与空气分子碰撞,产生电子、离子和自由基等。

这些带电粒子会在电场的作用下移动,形成尖端放电。

5. 放电现象:尖端放电会伴随着明亮的光芒和噼啪声,这是由于电子与离子重新结合时释放出能量导致的。

四、尖端放电的应用尖端放电现象在实际应用中有着广泛的用途。

以下是一些常见的应用领域:1. 雷击保护:尖端放电装置可以用于防止建筑物、电力设备等受到雷击的损害。

尖端放电装置能够在雷电来临时将电荷导向地面,减少雷击对建筑物的影响。

2. 静电消除:尖端放电装置可以用于消除静电积聚带来的问题。

尖端放电现象以及尖端尺寸对放电的影响要求:通过查阅资料,解释尖端放电现象。

建立不同尖端放电模型,研究电场分布及能量分布图,进行比较,得出结论。

例如:建立如下模型仿真其放电情况小组成员:XXXXXXXXX尖端放电现象以及尖端尺寸对放电的影响原理解释处于静电平衡状态的导体,导体内部没有电荷,电荷只分布在导体的外表面(这是因为,假设导体内部有电荷,导体内部的场强就不可能为零,自由电荷就会发生定向移动,导体也就没有处于静电平衡状态);在导体表面,越尖锐的位置,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,凹陷的位置几乎没有电荷(关于这一点,不妨设想一个极端情况的例子:一枝缝衣针,带电后由于同种电荷相互排斥,电荷自然要被“挤”到针的两端)。

导体尖端的电荷密度很大,附近的场强很强,空气中残留的带电粒子在强电场的作用下发生剧烈的运动,把空气中的气体分子撞“散”,也就是使分子中的正负电荷分离。

这个现象叫做空气的电离(ionization)。

中性的分子电离后变成带负电的自由电子和失去电子而带正电的离子。

这些带点粒子在强电场的作用下加速,撞击空气中的分子,使它们进一步电离,产生更多的带电粒子。

那些所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的粒子,由于被吸引而奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷。

这个现象叫做尖端放电。

避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施。

它是一个或几个尖锐的金属棒,保持与大地的良好接触。

当带电的雷雨云接近建筑物时,由于静电感应,金属棒出现与于云层相反的电荷。

通过尖端放电,这些电荷不断向大气释放,中和空气中的电荷,达到避免雷击的目的。

尖端放电会导致高压设备上电能的损失,所以高压设备中导体的表面应该尽量光滑。

夜间高压线周围有时会出现一层绿色光晕,俗称电晕,这是一种微弱的尖端放电。

电场矢量分布图电位移矢量图电压分布图能量分布图结论从电场分布图中我们可以看出,无论是哪种尖端模型,电场都集中分布在导体表面,并且在尖端处明显要比其他位置集中。

尖端放电的原理应用1. 什么是尖端放电尖端放电(Corona Discharge)是一种高电压下空气中产生的电离现象。

当电场强度达到一定程度时,电场会使空气分子电离成带电离子和自由电子。

这些带电离子和自由电子把空气中的氧气、尘埃、水分等分子激活,产生辐射、臭氧和其他可见的物理效应。

2. 尖端放电的原理尖端放电原理的实质是电场增强引起电离。

当尖端的曲率半径足够小时,电场强度就会变得很高,这样就会引发尖端放电。

尖端放电是一种恒定电压放电形式,即在一定电压下,尖端不断升高,而放电产生在尖端曲率半径最小的位置。

3. 尖端放电的应用3.1 空气净化尖端放电可以分解和氧化空气中的有害物质,使其转化为无害的物质。

尖端放电技术在空气净化领域得到了广泛应用,可以有效去除细菌、病毒、有害气体等污染物质。

3.2 静电除尘尖端放电技术可以产生较强的静电场,因此在除尘领域也有重要的应用。

尖端放电通过给尘埃颗粒带电,使其与电场发生作用力,从而实现静电除尘的效果。

3.3 电晕加速器电晕加速器是一种利用尖端放电原理来加速带电粒子的装置。

通过给带电粒子加上一个很高的电场,使其在尖端放电的作用下获得加速。

电晕加速器在粒子加速器、等离子体研究等领域得到了广泛应用。

3.4 喷墨打印机喷墨打印机是一种利用尖端放电技术来实现墨水喷射的设备。

在喷墨打印机中,墨水通过尖端放电形成的气泡来驱动喷墨头的运动,实现墨水的喷射。

3.5 尖端放电传感器尖端放电传感器是一种利用尖端放电现象来检测气体浓度、湿度等物理量的装置。

通过尖端放电的特性,可以实现对气体浓度、湿度等的灵敏检测,具有较高的精度和灵敏度。

4. 尖端放电的优点•尖端放电技术无需接触目标物,具有非接触式操作的特点,可避免物质污染、损坏和磨损等问题。

•尖端放电过程无需化学试剂和溶剂,符合环境保护要求。

•尖端放电技术具有较高的效率和精度,可实现精确的控制和测量。

5. 尖端放电的局限性•尖端放电技术应用范围受到电场强度限制,一般适用于低中等电场强度下的应用。

尖端放电的应用及原理1. 引言在现代科技应用中,尖端放电是一种常见且重要的现象。

本文将介绍尖端放电的应用领域以及其背后的原理。

2. 尖端放电的定义尖端放电是指在电极尖端附近产生的放电现象。

当电场强度超过破坏电场强度时,会发生尖端放电。

这种放电现象在许多领域中都有应用。

3. 尖端放电的应用3.1 雷电的尖端放电雷电是指大气中产生的极高电压放电现象。

雷电的尖端放电产生巨大的电场强度,这种放电会导致闪电的产生。

雷电的尖端放电不仅令人震惊,同时也对大气的物理性质产生一系列的影响。

3.2 尖端放电在医学中的应用尖端放电在医学中有很多应用。

例如,电刀手术是一种利用尖端放电来切割组织的技术。

尖端放电可以精确控制能量传递,从而使手术过程更加安全,有效地减少了手术风险。

另外,尖端放电还可以用于治疗皮肤疾病。

例如,尖端放电可以通过产生特定频率的电流来刺激皮肤细胞,促进血液循环,加速组织修复和再生。

3.3 尖端放电在工业中的应用尖端放电在工业中有多种应用。

例如,电火花加工是一种常见的尖端放电应用。

电火花加工可以用于制造复杂的工件,如模具、零部件等。

它通过在工件表面产生尖端放电,消除材料的一小部分,从而形成精确的形状。

此外,尖端放电还可以用于气体分解和离子化,用于制备具有特殊性质的材料,如纳米材料、导电涂层等。

3.4 尖端放电在环境保护中的应用尖端放电在环境保护领域中也有应用。

例如,尖端放电可以用于空气净化。

通过电场强烈的尖端放电,可以使空气中的污染物分解为无害的物质,从而改善空气质量。

同时,尖端放电还可以用于水处理。

通过尖端放电,可以产生大量氧和臭氧,从而加速水中有害物质的分解和氧化,提高水质。

4. 尖端放电的原理尖端放电的原理主要涉及电场强度和破坏电场强度。

电场强度是指单位正电荷所受到的电场力。

在尖端放电中,电场强度越高,发生放电的可能性就越大。

破坏电场强度是指材料被破坏前能够承受的最大电场强度。

当电场强度超过破坏电场强度时,尖端放电就会发生。

尖端放电在生活中的应用一、尖端放电的基本概念尖端放电是指电压超过空气击穿电压时,在电极尖端产生的电火花放电现象。

它是一种高能物理现象,具有高温、高压、高速等特点。

尖端放电在生活中有着广泛的应用,本文将对其应用进行全面、详细、完整且深入地探讨。

二、尖端放电在清洁技术中的应用2.1 静电除尘尖端放电技术在静电除尘中有着重要的应用。

静电除尘是利用尖端放电产生的高电压和电场效应,吸引空气中的尘埃颗粒,使其沉降或附着在电极上,从而达到净化空气的目的。

静电除尘广泛应用于工业领域的粉尘控制,如电力、冶金、化工等行业。

2.2 静电喷涂尖端放电技术在静电喷涂中也有着重要的应用。

静电喷涂是利用尖端放电产生的高电压和电场效应,使涂料粒子带电并吸附在物体表面,从而实现涂料均匀、节约的喷涂效果。

静电喷涂广泛应用于汽车、家具、建筑等行业,能够提高涂料利用率、减少环境污染。

三、尖端放电在电子设备中的应用3.1 尖端放电保护电路尖端放电技术在电子设备中起到了保护作用。

尖端放电保护电路是一种防止电子设备过压损坏的技术,通过尖端放电器件将过电压释放到地线,保护其他电子元件不受损害。

尖端放电保护电路广泛应用于电力设备、通信设备等领域,提高了设备的可靠性和稳定性。

3.2 尖端放电测试仪器尖端放电技术在电子设备测试中有着重要的应用。

尖端放电测试仪器是一种用于检测电子设备的绝缘性能的仪器,通过尖端放电产生的电火花来模拟设备在工作状态下的电压冲击,从而评估设备的绝缘性能。

尖端放电测试仪器广泛应用于电力、电子等行业,提高了设备的安全性和可靠性。

四、尖端放电在医疗领域中的应用4.1 尖端放电治疗尖端放电技术在医疗领域中有着重要的应用。

尖端放电治疗是一种利用尖端放电产生的高能量和高温度来治疗疾病的方法,如尖端放电刀用于手术切割、尖端放电消融术用于肿瘤治疗等。

尖端放电治疗在医疗领域中具有独特的优势,如创伤小、恢复快、疗效显著等。

4.2 尖端放电医疗设备尖端放电技术在医疗设备中也有着广泛的应用。

尖端放电尖端放电是在高电压作用下,电极尖端部位的电场强度超过一定数值后产生的电晕放电现象。

在强电场作用下,物体表面曲率大的地方(如尖锐、细小物的顶端),等电位面密,电场强度剧增,致使它附近的空气被电离而产生气体放电,此现象称电晕放电。

尖端放电为电晕放电的一种,专指尖端附近空气电离而产生气体放电的现象。

故要观察尖端放电的现象,除了要有足够高的电压外,还必须有适当的形状配合,才容易做到。

就像课上学习的一样,导体表面的电荷分布于导体的形状有关。

理论上,导体的曲率越大,导体表面的电荷密度就越大。

尖端放电的原理也正于此有关。

物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电势梯度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电。

如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕。

尖端放电其实很常见。

而在演示实验中,我们也接触到好几种模拟实验,如静电滚筒,旋转风车,避雷针模型,电风吹火等。

尖端放电的形式主要有电晕放电和火花放电两种。

在导体带电量较小而尖端又较尖时,尖端放电多为电晕型放电。

这种放电只在尖端附近局部区域内进行,使这部分区域的空气电离,并伴有微弱的荧光和嘶嘶声。

因放电能量较小,这种放电一般不会成为易燃易爆物品的引火源,但可引起其它危害。

在导体带电量较大电位较高时,尖端放电多为火花型放电。

这种放电伴有强烈的发光和破坏声响,其电离区域由尖端扩展至接地体(或放电体),在两者之间形成放电通道。

由于这种放电的能量较大,所以其引燃引爆及引起人体电击的危险性较大。

它还和环境状况有关。

环境温度越高越容易放电。

环境湿度越低越容易放电。

而在我们的日常生活中,还是有很多东西应用到尖端放电这个现象的。

避雷针是最常见的例子,而除此之外还有打火炉、打火机、沼气灯的点火装置等。

这里我拿打火机为例子,一般打火机的点火装置就是对尖端放电的一种应用。

较高档的打火机内部没装火石,它们的点火装置大同小异,大多数是靠压电陶瓷通过尖端放电点火的。

尖端放电现象及应用尖端放电(corona discharge)是指在导体表面或者电介质表面附近,由于电场强度增大,形成局部电离而导致的放电现象。

尖端放电现象广泛存在于电力系统、电子设备、气体放电设备等方面,并被应用于电力传输、电晕起电、离子发生器等领域。

在下面的回答中,我将从尖端放电的原理、尖端放电的应用以及尖端放电的安全问题等方面进行详细讨论。

首先,尖端放电是由于电场强度增大而导致的局部电离。

当电场强度超过介质的击穿电场强度时,电子将被加速并与原子碰撞,从而使得局部产生电离。

尖端放电可以通过改变电场强度的方法来控制,例如通过改变电场分布、改变电极形状等方式。

另外,尖端放电还与气压、温度、湿度等环境因素有关。

气压越低,尖端放电越容易发生;温度越高,尖端放电越容易发生;湿度越高,尖端放电越不容易发生。

尖端放电在电力系统中有广泛的应用。

在高电压输电线路中,为了减小电场强度,通常会在导线尖端安装避雷器,以实现尖端放电的控制。

此外,在直流输电系统中,为了消除输电线路上的空载电流,也会采用尖端放电的方式进行电离。

在绝缘子放电检测中,也常使用尖端放电的方法进行故障检测和预警。

此外,在计算机设备中,尖端放电也是一个重要的问题。

由于计算机设备中电子元件尺寸小、电压高,容易产生尖端放电,因此需要采取相应的防护措施。

尖端放电还在电子设备中有应用。

例如,在电晕起电(corona charging)中,通过尖端放电的方式将电荷聚集在导体表面,从而实现电晕放电的目的。

电晕起电可以应用于静电喷涂、静电印刷和气体放电设备等领域。

此外,尖端放电还被应用于离子发生器中。

通过尖端放电产生的电离气体离子可以应用于空气净化、空气电化等方面。

当然,尖端放电也存在一些安全问题。

尖端放电产生的电离空气中会产生臭氧、氮氧化物等有害物质,对人体健康造成危害。

此外,尖端放电产生的高电压易引发火灾和爆炸。

因此,在使用尖端放电时应采取相应的防护措施,例如合理设计电路、进行温度控制、保持湿度适宜等。

锂离子电池尖端放电1. 介绍锂离子电池是一种极为常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆和储能系统等领域。

在使用过程中,电池的放电过程是至关重要的,因为它直接决定了电池的续航能力和使用寿命。

其中,尖端放电是一种特殊的放电方式,本文将对于锂离子电池尖端放电进行详细探讨。

2. 尖端放电的定义尖端放电是指在电池放电过程中,电流迅速增加到峰值后,在很短的时间内迅速减小的放电过程。

这个过程通常发生在电池的末端,当电池容量接近耗尽时。

在这种放电方式下,电池的输出功率会突然增大,同时电池内部会发生一系列复杂的化学和物理变化。

3. 尖端放电的原理3.1 锂离子的运动锂离子电池的正负极材料分别为锂离子的嵌入和脱嵌提供反应位置。

在放电过程中,锂离子会从负极材料中脱嵌,通过电解液迁移至正极材料中嵌入。

而在尖端放电过程中,由于电池容量已经接近耗尽,电解液中锂离子的浓度下降,导致锂离子在电解液中浓度梯度的驱动下迁移速度增加。

这会导致电流突然增大,形成尖端放电现象。

3.2 电化学反应尖端放电过程中,正负极材料的电化学反应也发生了变化。

在正极材料中,锂离子的嵌入会导致材料结构的变化,可能引发副反应,如固相电解质界面(SEI)的破裂和电解质的分解。

而在负极材料中,脱嵌的锂离子可能会引发锂金属的析出和再嵌入反应。

这些反应的发生会影响电池的性能,并且可能引起电池内部的热量积累。

4. 尖端放电的影响4.1 电池容量衰减尖端放电过程中,电池内部的化学反应和电子迁移速度的增加会导致电池内部损耗的加剧。

这会导致电池的容量衰减加快,降低了电池的续航能力。

4.2 电池寿命减少尖端放电过程中,电池内部可能会发生一系列的副反应,如电解质的分解、SEI层的破裂等。

这些副反应会损伤电池内部的结构和材料,导致电池寿命的减少。

5. 尖端放电的控制与优化为了减少尖端放电对电池性能的负面影响,可以采取以下措施:5.1 电池管理系统采用先进的电池管理系统可以实时监测和控制电池的放电过程,避免尖端放电的发生。

尖端放电的原理及应用描述1. 引言尖端放电是一种利用电场强烈集中的尖端或极点,在高压电场中放电的现象。

这种放电现象在自然界和工业应用中都有广泛的应用。

本文将介绍尖端放电的原理及其在不同领域的应用。

2. 尖端放电的原理尖端放电的原理主要涉及电场强度增强、局部电子加速、电离气体的放电等内容。

主要有以下几个方面的原理:2.1 尖端电场增强尖端的几何形状使电场强度在尖端附近极大增强。

根据库仑定律,电场强度与电荷量成正比,与距离的平方成反比。

尖端的曲率半径较小,使得尖端附近的电场强度相比平坦表面上的电场强度要大很多。

2.2 局部电子加速尖端附近的电场强度增强导致电子加速。

当电子受到电场力的作用时,会加速运动,具有较高的动能。

这些高速运动的电子与气体分子碰撞时,能够激发气体分子的电离。

2.3 电离气体的放电尖端放电的核心过程是电场强度增强和电子加速。

高速运动的电子与气体分子碰撞时,能够激发气体分子中的电子,使其从稳定轨道变为激发态或电离态。

这会导致一系列的电离和复合过程,最终形成放电现象。

3. 尖端放电的应用尖端放电由于其独特的特性,在许多领域中得到了广泛应用。

下面列举了几个常见的应用示例:3.1 雷电放电在自然界中,尖端放电结合了大气电场和地表等物体的特点,形成了雷电放电现象。

雷电放电是地球上最常见也最具威力的自然现象之一。

当大气中的电荷积累到一定程度时,尖端放电的过程会发生,从而产生了闪电。

3.2 尖端电位计尖端放电现象在测量电位差时也得到了应用。

尖端电位计利用尖端放电过程中的电离现象,将电位差转化为放电电流的变化,通过测量放电电流的大小可以间接测量电位差。

3.3 尖端放电杀菌尖端放电的高能量特性使其在杀菌领域有广泛的应用。

尖端放电可以产生紫外线和臭氧等杀菌物质,对细菌、病毒等微生物起到杀灭的作用。

因此,尖端放电被广泛应用于医疗卫生、食品加工等领域。

3.4 尖端放电防雷尖端放电在防雷领域也有重要的应用。

通过一些小实验研究尖端放电原理09125718 杨皙1 引言尖端放电不仅是一种在大自然中常见的电现象,它在日常生活或生产技术上也都有很重要的应用。

种种事实都显示出尖端放电的重要性,而我们大多数人却未必对它很了解。

因此,为了能够更加具体形象地认识这一物理现象及原理,从而更好地利用它来解决人类在实际生活中和生产技术上的相关问题,我们特意设计了几个实验来演示尖端放电现象,并就尖端放电的实质内容做出了深入的解释。

2 尖端放电原理通常情况下空气是不导电的,但是如果电场强度特别强,空气分子中的正负电荷受到方向相反的强电场力,它就有可能被“撕开”,这个现象就叫做空气的电离。

由于电离后的空气有了可以自由移动的电荷,空气就可以导电了。

空气导电后,被激发出来的负电荷就是电子,而失去电子的原子带正电,叫做正离子。

由于同种电荷互相排斥,导体上的静电荷总是分布在表面上,而且一般来说分布是不均匀的,使得空气中残存的少量离子发生加速运动,这些被加速的离子与空气分子相碰撞后,使更多的空气分子电离,从而产生大量新的离子。

与尖端上电荷同号的离子受到排斥而飞向远方形成“电风”,把蜡烛火焰吹向一边,甚至吹灭。

3 几个尖端放电实验( 1 ) 可以这样使水带电实验装置如图 1 所示,将缝衣针固定在有机玻璃棒上,玻璃棒用夹子固定在铁架台上,针下方放一只盛满清水的塑料盆,塑料盆放在绝缘板上,针尖端距水面约 5 c m ~l O c m,用导线将针与感应起电机的一极相连;再将一根导线一端与验电器相连,另一端裸露部分插入水中。

转动起电机,由于针的尖端放电,使水带上同种电荷,验电器箔片逐渐张开。

( 2 ) 模拟静电除尘实验装置如图2所示,取圆形铝板一块固定在绝缘支座上,将缝衣针装上塑料棒后固定在铁架台上,调节铝板与针尖端间距 6 c m~8 c m,用导线将铝板和缝衣针分别与感应起电机相连,将点燃的蚊香放在铝板和针之间。

让起电机起电,使铝板和缝衣针带电,蚊香烟被铝板吸附,若停止起电,烟又袅袅上升。

智能高压开关柜尖端放电的电场计算与分析摘要:开关柜局部放电的产生与其电场的分布密切相关。

近年来,随着电磁场分析软件的发展,二维乃至三维空间的电场分析的困难大大降低。

研究金属尖端电晕放电时,根据试验数据施加仿真模型的激励源。

20世纪20年代,Peek在大量电晕实验数据的基础上,总结出计算起晕场强的经验公式,即Peek公式.此后几十年,研究者提出了一些电晕起始判据,如Ortéga公式、Lowke公式、流注起始场强公式、流注起始临界电荷判据,以及气体自持放电的光电离模型等。

若将这些经验公式与仿真分析结合,研究结果必然更加准确。

关键词:尖端放电;高压开关柜;湿度;电晕起始电压引言开关柜是配电网中重要的开关设备,由于受电、热、化学等因素的影响,电气设备在长期运行中存在绝缘劣化现象,进而发生局部放电。

当开关柜内部发生局部放电时,电荷迅速移动,产生高频电流的同时也向外辐射电磁波,电磁波会通过开关柜表面缝隙泄漏出来继续在空气和开关柜体表面传播。

因此,可以通过TEV检测法检测该电磁信号以达到非侵入地检测局部放电的目的。

然而,由于开关柜的工作现场外部电磁波干扰严重,影响TEV检测法局部放电检测的精度从而导致开关柜局部放电的评估不精确。

1尖端放电的电场计算1.1高压开关柜的尖端放电高压开关柜容易发生尖端放电有如下6个主要部位。

1)裸露在空气中的电缆分接头的铜排.因为空气潮湿而产生铜锈,导致铜排表面粗糙不平,形成很多凸起部位.2)由于制造工艺、生产水平及其他原因,开柜内母线和元器件不能避免地存在棱角、毛刺.3)某些连接件处的螺丝出牙长度过长.4)开关柜内掉落的金属异物.5)因碰撞造成的金属凸起.6)镀银层剥落的金属尖端.开关柜内尖端处的电荷聚集,导致电场畸变.相对于其他部位,电场强度更大.当尖端部位的电场强度达到临界场强时,空气将发生局部电离,进而发生尖端放电。

1.2湿度对尖端放电的影响随着相对湿度H的增加,附着系数η的增加率高于电离系数α,空气间隙中电离减少,电晕起始电压增加.然而,当H超过一定值以后,空气间隙中电离增多,电晕起始电压下降.简而言之,电晕起始电压随着湿度的增加呈现先上升后下降,规则比较复杂.就高压开关柜而言,研究湿度高的影响即可.研究表明,湿度小时,电晕起始电压变化量很小,可忽略不计;当湿度足够大(H≥50%)时,电晕起始电压线性下降。

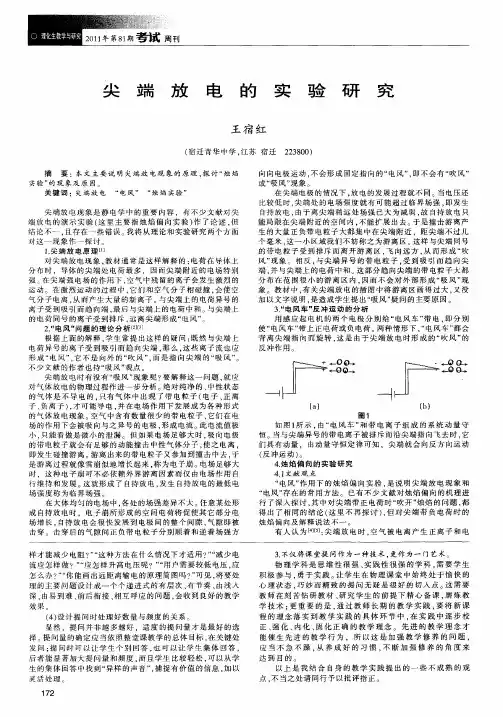

尖端放电的实验研究文/赵强尖端放电现象是静电学的重要内容,有不少文献对尖端放电的演示实验(主要指烛焰偏向实验)作了论述,但结论不一,且存在一些不妥.本文将从理论和实验两个方面对这一现象作一探讨,并结合有关文献观点谈一下笔者的分析,同时介绍笔者在教学中自创的新实验.以供同仁参考讨论.一、尖端放电原理[1]对尖端放电现象,教材通常的解释是:电荷在导体上分布时,导体的尖端处电荷最多,因而尖端附近的电场特别强.在尖端强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈的运动.在激烈运动过程中,它们和空气分子相碰撞,会使空气分子电离,从而产生大量的新离子.与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,与尖端上的电荷中和.与尖端上电荷同号的离子受到排斥,远离尖端形成“电风”.二、“电风”问题的理论分析[2]、[3]根据上面的解释,学生常提出这样的疑问:既然与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,那么,这些离子流也应形成“电风”,它不是向外的“吹风”,而是指向尖端的“吸风”.不少文献的作者也持“吸风”的观点.尖端放电时有没有“吸风”现象呢?要解释这一问题,就应对气体放电的物理过程作进一步分析.绝对纯净、中性状态的气体是不导电的,只有在气体中出现了带电粒子(电子、正离子、负离子)以后,气体才可能导电,并在电场作用下发展成为各种形式的气体放电现象.空气中含有数量很少的带电粒子,它们在电场的作用下会被吸向与之异号的电极,形成电流.此电流值极小,只能看作是微小的泄漏.但如果电场足够大时,吸向电极的带电粒子就会有足够的动能撞击中性气体分子使之电离,即发生碰撞游离.游离出来的带电粒子又参加到撞击中去,于是游离过程就象雪崩似地增长起来,称为电子崩.电场足够大时,这种电子崩可不必依赖外界游离因素而仅由电场作用自行维持和发展,这就形成了自持放电,发生自持放电的最低电场强度称为临界场强.在大体均匀的电场中,各处的强场差异不大.任意某处形成自持放电时,电子崩所形成的空间电荷将促使其它部分电场增长,自持放电会很快发展到电极间的整个间隙,气隙即被击穿.击穿后的气隙间正负带电粒子分别顺着和逆着场强方向向电极运动,不会形成固定指向的“电风”,即不会有“吹风”或“吸风”现象.在尖端电极的情况下,放电的发展过程有所不同.当电压还比较低时,尖端处的电场强度就有可能超过临界场强,即发生自持放电,由于离尖端稍远处场强已大为减弱,故自持放电只能局限在尖端附近的空间内,不能扩展出去.于是撞击游离产生的大量正负带电粒子大都集中在尖端附近,距尖端不过几个毫米,这一小区域我们不防称之为游离区.这样与尖端电荷同号的的带电粒子受到排斥而离开游离区,飞向远方,形成“吹风”现象.相反,与尖端电荷异号的带电粒子,受到吸引而趋向尖,并与尖端上的电荷中和.这部分趋向尖端的带电粒子大都分布在范围很小的游离区内,因而不会对外部形成“吸风”现象.教材中,有关尖端放电的插图中将游离区画得过大,又没加文字说明,是造成学生提出“吸风”疑问的主要原因.三、“电风车”反冲运动的分析[4]用感应起电机的两个电极分别给“电风车”带电,即分别使“电风车”带上正电荷或负电荷.两种情形下,“电风车”都会背离尖端指向而旋转,这是由于尖端放电时形成的“吹风”的反冲作用.图1如图1所示,此时“电风车”的尖端受到三个力作用:(1)异号电荷的吸引作用;(2)同号电荷对尖端的排斥作用;(3)异号电荷被吸引到尖端中和时的碰撞作用.(1)和(3)对尖端的作用相反,可以抵消.但不论尖端电荷的正负,由于(2)的排斥作用的存在,就使得“电风车”做反冲运动.四、烛焰偏向的实验研究(一)文献观点“电风”作用下的烛焰偏向实验,是说明尖端放电现象和“电风”存在的常用方法.已有不少文献对烛焰偏向的机理进行了深入探讨,其中对尖端带正电荷时“吹开”烛焰的问题,都得出了相同的结论(这里不再探讨),但对尖端带负电荷时的烛焰偏向及解释说法不一.有人认为[4]、[5]:尖端放电时,空气被电离产生正离子和电子(虽然也有负离子,但和电子相比数量极少).由于正离子的质量和体积远大于电子的质量和体积,所以当正离子流、电子流对烛焰产生碰撞时,起主要作用的是正离子流.故尖端带负电荷时,形成所谓的“吸风”而使烛焰偏向尖端,他们似乎从实验中也得到证实.从前文对气体放电的物理过程分析可知,“吸风”现象是不存在的,对持“吸风”观点的人,纠其原因主要是他们对尖端放电时的“游离区”没作深入研究.尖端带负电荷时,烛焰偏向如何?实验中出现的“吸焰”现象是不是“电风”所为?又作何解释呢?下面就这些问题作一实验探讨.(二)实验及结果[6]为较全面地了解尖端带负电荷时烛焰偏向问题,实验时可在烛焰附近选取四个有代表性的点:A、B、C、D,如图2所示.图2 图3实验时,依次把尖端放入这四个点后,再用感应起电机(由转动快慢调节电压)或晶体管高压电源给导体带负电,得到如下实验结果.结果1将尖端置于A点,即离烛焰根部较近时,烛焰偏向如图3所示.可看到:电压较低时,尖端处的烛焰被“吸引”,烛焰顶端稍有偏离,如图3(a)所示;电压较高时(近20kV或更高),尖端上方且离尖端较近的烛焰被“吸引”,其余部分的烛焰是被“吹开”的,如图3(b)所示.结果2将尖端置于B点,即离烛焰根部较远时,烛焰偏向如图4所示,提高电压烛焰偏向更大一些.可见,这时的烛焰是被“电风”吹开的.结果3将尖端置于C点,即离烛焰上部较近时,随着电压由低到高,烛焰先是被尖端“吸引”一下后,再被“电风”吹成如图5所示的情况.图4 图5结果4将尖端置于D点,即离烛焰上部较远时,“电风”一致表现为把烛焰吹向远方.(三)实验结果分析由实验结果可知:尖端带负电荷时,烛焰总体表现为被“吹开”,但有时也被“吸引”.这是为什么呢?首先,我们应明确,烛焰明火部分正离子的密度比负离子大;形成尖端放电时有临界场强;放电“游离区”仅限于尖端附近几毫米的区域,且“电风”在“游离区”外.结果1的解释电压较低时,可分两种情形:(1)尖端末达到临界场强,又离烛焰明火接近.此时,表现为近尖端明火中的正离子和尖端负电荷相“吸引”;离开尖端稍远处,由于场强已很小,对烛焰上部的“吸引”作用已不明显.(2)尖端刚达到临界场强,相对讲放电较弱,形成的“电风”不强”.此时,近尖端处的明火小部分处于“游离区”,表现为近尖端处的正离子(含明火处的正离子和空气电离出的正离子)和尖端电荷相“吸引”.尖端稍远处,即烛焰上部受较弱“电风”作用,稍有倾斜.可见,电压较低时的“吸引”观点主要是由于近尖端处异号电荷间的作用,并非“电风”作为,更不能说成是“吸风”现象.持“吸风”观点的人实验中看到的应是电压较低时的情况.电压较高时,由于尖端离烛焰较近,烛焰小部分处于“游离区”,即处于“无风”区.此时,也表现为近尖端处正离子和尖端负电荷的“吸引”.烛焰下部稍远处,一方面受“电风”作用;另一方面,烛焰燃烧时带动热气流上升,使得近尖端下部空气电离的正离子因随热流上升而密度较小(与近尖端上部比),就表现出近尖端上部的烛焰被带负电的尖端“吸引”.对于烛焰上部,已超出“游离区”,是“吹风”所为.结果2和结果4的分析此时,烛焰处于“游离区”外,“电风”的作用,即大量电子流的碰撞使烛焰偏离.结果3的分析电压较低时,表现为“吸引”(参考结果1的解释).电压升高时,由于“电风”强烈,使得下部的烛焰偏离尖端较远,再加上热气流的上升作用,表现出烛焰上段先被“吸引”一下后,最终被“电风”吹开(明火C点处为数较少的正离子与尖端负电荷的“吸引”作用被掩盖).一旦离开尖端,C处烛焰便不会再被“吸”.五、尖端放电的创新实验对尖端放电现象,常以“电风车”的反冲运动或烛焰偏向实验来说明.在教学中,笔者又设计出三种演示方法,学生反映效果很好.方法一教师用感应起电机先演示火花放电,并提示学生在感应起电机转动较慢时,仍可产生点火花.再在感应起电机的一放电球上用线绑一缝衣针,调整电柄使针尖对着另一放电球,并使针尖和放电球间的距离与演示火花放电时两放电球间的距离差不多相等.此时,即使快速转动感应起电机,也无火花产生.方法二将两枚缝衣针固定在绝缘支架上(如用热针在蜡烛上穿洞固定);调整高度,使针尖对准两个验电器的金属球;针尖与金属球之间的距离约1—2cm,并使两验电器远离;用导线将感应起电机的两电极分别和两针相连(放电柄远离);转动感应起电机,可观察到:两验电器的指针立即张开;将两验电器的金属球相接触,发现指针张角变小甚至闭合.方法三在一验电器的金属球上放一长缝衣针(如用烧溶的蜡烛液粘上);把另一验电器的金属球对准针尖并相距1—2cm;用导线将感应起电极的一电极与针相连;转动感应起电机,可观察到:两验电器的指针张开,可验证它们带的是异号电荷.方法一中,两种放电现象处于同一环境中(都用感应起电机),放电现象的差异对比明显,能给学生以鲜明生动的感性认识,有助于学生理解两种放电现象.方法二和方法三两实验,即具有方法一的优点,又能将看不到的“电风”的面目——带电粒子由验电器显示出来,并能检验形成“电风”的带电粒子的正负,使这一微观机制宏观化.课堂上,结合教学内容,让学生对上述现象进行分析、解释,更有助于学生深入理解尖端放电的本质,积累科学探索的方法,学生在思考解答中,使新旧知识融为一体,前者得以巩固,后者得以深化.参考文献1 赵凯华.电磁学.北京:高等教育出版社,19862 周泽存.高压电技术.水力电力出版社,19883 邹来智等.尖端放电为什么不“吸风”.物理通报,1998(3)4 杨志荣.关于“电风”的形成原因分析.物理通报,1998(1)5 秦学宽.奇异的物理现象“电风”.物理教学,1987(1)6 杨国亮.再论“电风”与烛焰的偏向问题.物理通报,1998(11)。

尖端放电工作原理

尖端放电是一种利用电极尖端电场强度增大而引发局部放电的

现象。

在高压电场下,电极尖端的电场强度会远高于其他区域,当电场强度达到一定程度时,空气中的电子会被电离,产生电子、离子和自由基等活性粒子,从而引发局部放电。

这种放电现象在高压电力设备中经常出现,对设备寿命和电力运行安全带来了威胁。

尖端放电的工作原理主要涉及电子的自由运动和空气分子的电

离过程。

在高压电场作用下,电子会受到电场力的作用而产生加速度,加速度越大,电子的能量就越高。

当电子的能量超过某个阈值时,就可以将空气中的分子电离,产生自由电子和离子。

这些自由电子和离子又会与周围的分子碰撞,使得更多的分子发生电离,从而形成放电电流。

尖端放电工作原理的研究对于高压电力设备的安全运行具有重

要意义。

为了避免尖端放电的发生,可采取降低电场强度、改变电极形状和表面处理等措施。

此外,对于已经出现尖端放电的设备,需要采取有效的检修和维护措施,消除或减少这种现象的发生。

- 1 -。

尖端放电原理的生活应用1. 引言在现代科技的发展中,尖端放电技术作为一种新型的材料制备工艺和表面处理方法,得到了广泛的应用。

尖端放电原理可以简单地理解为利用尖端放电产生的高电场和高温效应对材料进行加工和改性处理。

本文将介绍尖端放电原理的生活应用,并对其在不同领域的具体应用进行列举。

2. 生活应用2.1 刀具加工尖端放电原理在刀具加工中具有重要的应用价值。

利用尖端放电技术可以对刀具进行高精度的制造和磨削,使刀具表面具备更好的抗磨、抗腐蚀性能,从而延长刀具的使用寿命。

另外,尖端放电还可以用来加工刀具的刃口,使其具备更高的硬度和尖锐度,提高切削效率。

2.2 纳米材料制备尖端放电技术在纳米材料制备方面有着广泛的应用。

利用尖端放电原理可以以低成本和高效率的方式制备出各种形状和尺寸的纳米材料,如纳米颗粒、纳米线、纳米薄膜等。

这些纳米材料具有较大的比表面积和独特的物理、化学性质,可以应用于催化剂、传感器、电池等领域。

2.3 表面改性尖端放电原理在表面改性领域也有着广泛的应用。

通过尖端放电技术可以对材料表面进行微观的加工和改性处理,改善材料的表面性能,如增强硬度、改善耐磨性、提高润湿性等。

这些改性后的材料可以应用于汽车制造、航空航天、电子设备等领域,提升产品的性能和品质。

2.4 生物医学领域尖端放电原理在生物医学领域也有着重要的应用。

利用尖端放电技术可以对生物材料进行微观的处理和改性,如改善生物材料的附着性、生物相容性、生物活性等。

这些改性后的生物材料可以应用于人工关节、组织修复、药物释放等领域,提高医疗器械和治疗效果。

2.5 其他领域应用尖端放电原理还在其他领域有着多种应用。

例如,在能源领域可以利用尖端放电技术改善材料的光、热、电等能量转换效率;在环境保护领域可以利用尖端放电技术处理废水、废气等污染物。

总体来说,尖端放电原理的生活应用非常广泛,并且不断在各个领域得到新的应用探索和发展。

3. 总结尖端放电原理作为一种新型的材料制备工艺和表面处理方法,具有广泛的生活应用前景。

尖端放电金属表面电场变化

尖端放电金属表面电场变化是材料科学领域的一个重要研究课题。

在过去的几十年里,人们逐渐认识到,尖端放电在金属表面产生的电

场变化和其所引起的微观结构的变化顺序是相互关联的。

在这篇文章中,我们将分步骤地介绍尖端放电金属表面电场变化的相关内容。

第一步,什么是尖端放电?

尖端放电是指当电极尖端的电场强度大到足以改变空气中分子离

子化状况,形成空气放电的现象。

在金属表面上,尖端放电是指电场

强度足够可使金属表面电离并形成放电的现象。

金属表面的尖端放电

通常由金属表面吸附的气体分子离子化引起的电子抛射引起。

第二步,金属表面尖端放电时产生的电场变化

在尖端放电的过程中,金属表面的电场强度会突然增强,这使得

电子能够被抛离金属表面,产生阴极恶性荷,从而引起离子束等等现象,同时金属表面处于放电状态,会导致电子位移,电流分布不平衡,电子束产生散射等现象。

第三步,金属表面尖端放电的微观变化

金属表面尖端放电时产生的电场变化往往与其所引起的微观结构

的变化相互关联。

这种微观结构包括了金属表面的粗糙度、表面化学

成分、晶格结构等等。

金属表面的尖端放电能够使得金属表面结构的

相对位置发生改变。

总的来说,尖端放电金属表面电场变化是一个重要的研究课题,

相关研究可在许多领域中应用。

例如在电子显示、太阳能电池和光电

传感器等领域,在这些领域中尖端放电金属表面电场变化的研究可以

改善材料性能及降低成本。

尖端放电

本周我们又上了一堂别开生面的物理演示实验课。

这次的演示实验大多数都是跟电磁学有关的,跟我们正在学习的内容紧密相联,增长了见识又加深了对课本的理解。

本次课上看到了许多有趣的实验,像尖端放电,卢瑟福散射实验,电磁阻尼摆等等,每一个都让我印象深刻。

但给我印象最深的就是尖端放电,这也是本次实验课中最危险的。

尖端放电这个词我们从小就听说了,原先就是知道电能从尖的地方释放出去,并不明白其原理。

到了中学时期,老师给做了“电风转筒”,“电风吹烛”等趣味物理实验,使我对电学的神奇现象更加的感兴趣了,直到本学期上了大学物理课我终于明白了其中的道理。

尖端放电简单的说就是在强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。

他属于一种电晕放电。

这是因为导体尖锐处曲率很大,电荷面密度就大,因而电势梯度大,尖端附近的电场特别强,当场强超过空气的击穿场强时就会发生空气被电离的放电现象,叫做尖端放电。

尖端放电在我们的生活中有很多的应用。

小的方面主要是电子打火装置,比如打火机,燃气炉,燃气热水器等都是靠尖端放电产生的火花来点火的。

由于这种放电的能量较大,所以其引燃引爆及引起人体电击的危险性较大。

大的方面主要就是避雷针。

当带电云层靠近建筑物时,建筑物会感应上与云层相反的电荷,这些电荷会聚集到避雷针的尖端,达到一定的值后便开始放电,这样不停的将建筑物上的电荷中和掉,永远达不到会使建筑物遭到损坏的强烈放电所需要的电荷。

将尖端放电知识与静电屏蔽知识结合起来就可以应用到生活中更多的地方,比如在高压带电作业中工人常常穿上用金属丝或导电纤维织成的均压服,这样可以对人体起屏蔽保护作用,避免人受到电击伤害。

还有家喻户晓的鸟巢,运用的不是避雷针,而是避雷网。

“鸟巢” 的整个“钢筋铁骨”就是一个“笼式避雷网”。

为了防止雷击对人体的伤害,场馆内人能触摸到的部位上,比如钢结构,都作了特殊处理,抵消了雷电对人的影响,绝对不会伤害到人。

同时,“鸟巢”内几乎所有的设备都和避雷网连接,保证雷电来临的一瞬间,能顺利将巨大电流导入地下,保证了场馆自身、仪器设备和人身的安全。

我觉得我们还可以利用它进行除尘工作。

对于工厂烟囱中放出的煤粉颗粒,若在烟囱中加两个电极,一边是烟囱管,另一边是一根粗裸导线,加强其中的电场使其电离气体的能力加强,以便使煤粉带上电离出的电子而被正电极吸引而被除去。

这是我自己的想法,不一定可行。

这次的演示实验课让我明白了许多,电学给我们的工作生活带来了方便,但是如果使用不当也会造成很大的损失,正像中国一句古话说的“水能载舟亦能覆舟”。

对于自然及各种物理现象,如果我们能准确把握它们的规律,并合理运用,就会对人类的生活造福深远。

而若忽视规律,不合理的滥用,即使是很小的事情,亦会造成灭顶之灾。