深圳等经济特区的建立

- 格式:pptx

- 大小:5.49 MB

- 文档页数:17

八下历史《对外开放格局的形成》常考知识点夯实基础一、经济特区的建立1、背景:中共十一届三中全会后,中国迈出了对外开放的步伐。

2、时间:1980年。

3、经济特区:广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区。

4、成就:在短短的几年内,深圳成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”。

5、作用:对引进外资、先进技术和管理经验,推(意义)动国内的进一步改革,扩大对外经济交流,发展社会主义经济起到了极为重要的作用。

6、特点:实行特殊的经济政策和管理体制,允许外国企业或个人以及华侨、港澳同胞进行投资活动,并在进出口、减免税等方面提供优惠条件。

二、对外开放领域的扩大(1)1984年,开放大连、天津、青岛、上海、福州、广州等14个沿海城市。

(2)1985年,把长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区开辟为沿海经济开放区。

随后又把经济开放区扩展到辽东半岛、山东半岛及其他沿海地区的一些市县。

(3)1988年,海南岛经济特区建立。

(4)1990年,上海浦东开发区也建立起来。

(5)1992年,对外开放的地域又向纵深推进到重庆、武汉等沿江城市,满洲里等陆地边境城市和昆明、乌鲁木齐等内地省会和自治区首府。

三、对外开放的格局的形成(1)格局:从经济特区到沿海开放城市到沿海开放区到内地(2)特点:呈现全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

全方位:就是不论对资本主义国家还是社会主义国家,对发达国家还是发展中国家都实行开放政策。

多层次:就是根据各地区的实际和特点,通过经济特区、沿海开放城市、经济技术开发区、沿海经济开放区、开放沿边和沿江地区以及内陆省区等不同开放程度的各种形式,形成全国范围内的对外开放。

宽领域:就是立足于我国国情,对国际商品市场、国际资本市场、国际技术市场、国际劳务市场的开放,把对外开放拓宽到能源、交通等基础产业以及金融、保险、房地产、科技、教育、文化、服务业等。

拓展延伸1、国家首先设立的四个经济特区集中在哪两个省份?为什么率先在这两省设立经济特区?(1)广东、福建(2)①靠近国际市场。

经济特区的建立教案【篇一:教案】[教学目标 ]一、知识目标知道家庭联产承包责任制的主要内容,了解生产关系一定要适应生产力发展需要的基本原则;以深圳等经济特区的建立为例,探讨经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响;知道国有企业改革的主要内容。

二、能力目标通过对改革开放实践和理论的学习,培养学生[此文转于斐斐课件园]运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,观察分析当前一些重大的历史问题的能力。

三、情感态度价值观通过对改革开放前后中国农村、城市变化的描述,使学生认识到改革开放是我国社会主义事业繁荣昌盛的强国之路,并逐步确立为祖国社会主义现代化建设作贡献的人生理想;通过了解自己身边的变化,使学生感受市场经济给人们生活带来的巨大变化和好处。

[教学重点和难点]1.重点:农村和城市的经济体制改革;深圳等经济特区的建立。

2.难点:生产关系一定要适应生产力发展需要的基本原则;经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响。

[教学方法]1.本课内容决定了本节教学应采用情境式、探究式的教学方法。

利用多媒体演示,创设情境,然后提出探究问题,让学生带着问题阅读课文,结合教师提供的材料,开展小组讨论、交流,引导学生得出结论。

培养学生分析问题和解决问题的能力。

其模式为:创设情境—探究知识—归纳结论。

2.采用师生互动的教学方法,指导学生收集深圳等经济特区成功的资料,通过师生互动的探究过程,引导学生得出结论。

培养学生的探究能力。

其模式为:提出问题—创设情境—搜集信息资料—推理论证—结论与评价。

3.让学生亲自经历知识的形成过程,引导学生搜集资料,结合课文内容,编写图表,训练学生从史料中提取有效信息,分析历史史实的学习方法。

把握本课家庭联产承包责任制、深圳等经济特区的建立,对外开放新格局的形成,国有企业改革的基本史实。

【注】不求统一的模式,不求统一的方法,但要注重引导自学,注重启发思维,注重激励参与,注重合作学习,注重联系实际,注重鼓励质疑。

第9课改革开放【学习重点】城乡经济体制改革和深圳等经济特区的建立【学习难点】生产关系一定要适应适应生产力发展需要的基本原则;经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响【教学方法】小组合作探究学习【学习过程】:(导入新课)组织学生复习前一节课的相关学习内容:师:十一届三中全会在哪一年召开?这次会议上做出哪些重要决定?生:思想上:重新确立解放思想、实事求是的思想路线;政治上:停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,把党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的伟大决策;组织上:实际上形成以邓小平为核心的党中央领导集体。

)【教师讲授,承上启下】:十一届三中全会是建国以来党历史上具有深远意义的伟大转折。

它完成党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正,是改革开放的开端。

从此我们开始改革开放的伟大征程,中国历史进入社会主义现代化建设新时期,建设成就日新月异、辉煌灿烂。

今天我们就来一起学习新的内容——《改革开放》下面请同学们以小组为单位,在相互合作的前提下,通读课本,结合导学案完成本节课的自主学习任务。

(安排学生先阅读全文,作读书标记;然后探索、交流、讨论、练习)【板书】:对内改革:1、农村经济体制改革——实行家庭联产承包责任制,发展乡镇企业师:改革首先从什么地方开始?目的是什么?生:改革首先从农村开始,目的是为了调动农民生产积极性,促进农村经济发展。

师:既然是为了调动农民生产积极性,言外之意就是说以前农民的生产积极性不高,为什么?生:政社合一,统一经营、分配,吃大锅饭,农民缺少生产自主权,生产积极性不高。

师:在农村经济改革中,我国农村致富和实现现代化的道路是什么?生:安徽凤阳小岗村农民自发行动起来首先实行分田包产到户,自负盈亏。

后来党中央将家庭联产承包责任制在全国推广,推动农业生产的向着专业化、商品化和社会化的方向发展,迅速发展农村乡镇企业,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。

师:家庭联产承包责任制这种全新的生产关系的确立使得农村经济快速发展,农村面貌发生了巨大变化,所以说生产关系一定要适应生产力的发展。

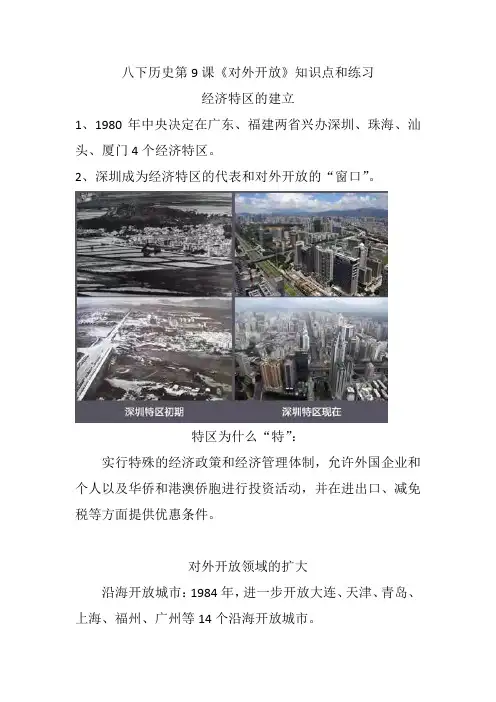

八下历史第9课《对外开放》知识点和练习经济特区的建立1、1980年中央决定在广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区。

2、深圳成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”。

特区为什么“特”:实行特殊的经济政策和经济管理体制,允许外国企业和个人以及华侨和港澳侨胞进行投资活动,并在进出口、减免税等方面提供优惠条件。

对外开放领域的扩大沿海开放城市:1984年,进一步开放大连、天津、青岛、上海、福州、广州等14个沿海开放城市。

沿海经济开放区:1985年,把长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区开辟为沿海经济开放区。

随后与延伸到辽东半岛、山东半岛和其他一些沿海市县。

1988年,建立海南岛经济特区。

1990年,建立上海浦东开放区。

内地:1992年,对外开放纵向推进,开放了重庆、武汉等沿江城市。

满洲里等陆地边境城市。

昆明、乌鲁木齐等内地省会城市。

随后又开放内地的一些市县。

对外开放的格局:经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地加入世界贸易组织2001年12月,我国成功加入世界贸易组织加入WTO的影响:为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间。

课外练习1、经济特区的创办使一个苦日的边陲小镇,在短短的几年内发展成为一座现代化的城市,成为我国经济特区的代表和对外开放的“窗口”。

它是()A.深圳B.厦门C.汕头D.珠海2、我国的对外开放开始于()A.经济特区的创办B.沿海经济开放区的开辟C.沿海开放城市的设立D.内地的开放3、2009年10月举办的“奋进的江苏一一庆祝建国60周年”图片展,全面展示了60年来,特别是改革开放以来江苏取得的辉煌成就。

国家最早批准江苏对外开放的是()A.经济特区B.沿海经济开放区C.沿海开放城市D.经济技术开放区4、我国全方位对外开放格局形成的步骤是()A.经济特区-沿海开放城市-沿海经济开放区-内地B.沿海开放城市-经济特区-沿海经济开放区-内地C.沿海开放城市-沿海经济开放区-经济特区-内地D.经济特区-沿海经济开放区-沿海开放城市-内地5.实行对外开放的最终目的是()A.引进外国资金B.引进外国技术C.学习外国管理经验D.发展民族经济6.改革开放以来,我国逐步形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”的对外开放格局。

第9课对外开放1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:经济特区的建立,浦东的开发和开放。

教学难点:我国改革开放近30年来对外开放格局初步形成的过程及特点。

2 教学过程一、导入新课改革开放前的深圳改革开放后的深圳中共十一届三中全会作出了把党和国家的工作中心转移到现代化建设上来和实行改革开放的战略决策。

以中共十一届三中全会为起点,中国进入改革开放和现代化建设新时期。

1980年,深圳等4个经济特区开始筹建,打开了中国对外开放的“窗口”。

图片展示了改革开放前后的深圳的变化,同学们看图后得到的最大的感受是什么?为什么会发生这么大的改变?今天我们就来学习第9课:对外开放。

二、新课讲授目标导学一:经济特区的建立1.播放歌曲《春天的故事》,课件出示歌词:歌词:“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山……”2.提出问题:歌词中“画了一个圈”是指什么?提示:1980年,中央决定在广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区。

3.引导学生回答:国家对这个“圈”采取了怎样的特殊政策和灵活的措施?提示:实行特殊的经济政策和经济管理体制,允许外国企业或个人以及华侨、港澳同胞进行投资活动,并在进出口、减免税等方面提供优惠条件。

4.史料解读:材料:“任何一个国家要发展……不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金是不可能的。

”——邓小平5.根据材料,教师讲述:对外开放的必要性。

世界经济正在向全球化、集团化方向发展,任何国家孤立于世界经济之外,都不可能获得发展。

旧中国长期处于停滞和落后状态,一个重要原因就是闭关自守。

对外开放是时代的潮流,是实现社会主义现代化的必要条件。

6.提出问题:设立经济特区的影响。

提示:设立经济特区,对引进外资、先进技术和管理经验,推动国内的进一步改革,扩大对外经济交流,发展社会主义现代化事业起到了极为重要的作用。

第9课对外开放【学习目标】1、了解深圳等经济特区的建立、对外开放格局的形成,我国加入世界组织;2、认识邓小平对改革开放所起的重要作用;3、理解我国继续扩大开放的意义,使学生感受到对外开放则兴,闭关自守则衰。

【重点难点】1.重点:深圳等经济特区的建立;对外开放的格局2.难点:理解经济特区的作用和影响【自主学习】一.经济特区的建立1.对外开放是___________的重大决策。

2.1980年,中央决定在 ________、________两省设立了________、珠海、汕头、________4个经济特区。

________在短短的几年内,成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”。

3.设立经济特区,对________、________和________,推动国内的进一步改革,扩大对外经济交流,发展社会主义现代化事业起到了极为重要的作用。

二、对外开放格局的形成1.沿海城市:1984年,中国进一步开放________、天津、________、________、福州、广州、等14个沿海城市。

2.沿海经济开放区:1985年,将____________、____________和闽南三角地区开辟为沿海经济开放区。

3.1988年,____________被划为经济特区。

1990年,____________也建立起来。

4.1992年,对外开放的地域又向纵深推进:①相继开放了、武汉等沿江城市;②满洲里等陆地边境城市③昆明、等内地省会和自治区首府。

5.格局:我国形成了“____________—____________—____________—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

三、加入世界贸易组织1.________年,我国成为世界贸易组织的成员。

2.影响:加入世界贸易组织,为我国参与________开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间。

【合作探究】1、深圳经济特区的创建成功,得益于中共十一届三中全会作出的什么重大战略决策?其创建成功的原因还有哪些?我国建立“经济特区”始于哪一年?建立经济特区的目的是什么?对我国社会主义现代化建设有何意义?2、我国哪一年加世贸组织?加入该组织对我国有何利弊?3、中国近代史上的开放和中国现代化建设开放的不同?【当堂达标】1.“特区是窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。

深圳特区是哪一年成立的

深圳经济特区于1980年8月正式成立,是中国最早实行对外开放的四个经济特区之一。

1979年8月26日,经中华人民共和国第五次全国人大常委会第15次会议决定批准,在深圳市境内划出327.5平方公里,补更调查数据为395,992平方公里,地域设置经济特区。

1980年8月全国人大常委会颁布了《广东省经济特区条例》,深圳经济特区正式成立,地域包括今罗湖、福田、南山、盐田四个区。

2010年5月31日,中央已经批准了深圳扩大特区版图的申请,深圳特区范围延伸至全市,特区总面积将由395平方公里扩容为1948平广公里,接近香港面积的两倍,并于2010年7月1日起执行。

建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区材料广东、福建两省靠近港澳,华侨多,资源比较丰富,具有加快经济发展的许多有利条件。

中央确定,对两省对外经济活动实行特殊政策和灵活措施,给地方以更多的主动权,使之发挥优越条件,抓紧当前有利的国际形势,先走一步,把经济尽快搞上去。

这是一个重要的决策,对加速我国的四个现代化建设,有重要的意义。

两省提出的初步规划设想,是可行的。

要鼓足干劲,积极努力,抓紧落实,千方百计完成规划所列的各项目标。

广东规划到一九九○年外汇收入达到一百亿美元,赶上和超过香港目前的出口水平。

福建规划到一九九○年外汇收入达到三十五亿美元,比现在增长十倍以上。

这是一个有雄心壮志的规划,也是应当做到和能够做到的规划。

要大胆放手,阔步前进,同时又要深入细致,稳扎稳打,不断总结经验,及时解决前进中的问题。

——《中共中央、国务院批转广东省委、福建省委关于对外经济活动实行特殊政策和灵活措施的两个报告》(1979年7月15日)材料二试办经济特区,在经济上、意识形态上,有一个谁战胜谁的问题,而我们又缺乏经验,因此,必须采取既积极、又慎重的方针。

根据目前两省的财力物力可能,广东应首先集中力量把深圳特区建设好,其次是珠海。

深圳特区建设同意省所划定的范围,一定要作好总体规划,分片、分期进行建设。

汕头、厦门两个特区,可先进行规划,作好准备,逐步实施。

……经济特区的建设,要充分利用现有基础,先上那些投资少,周转快,收效大的项目。

在发展加工出口工业的同时,有条件的,要逐步发展住宅、旅游等事业。

在建设步骤上,先搞好水、电、道路、通信等基础设施,为吸引侨商、外商投资创造条件。

投资项目要尽可能符合经济特区发展规划的要求。

整个建设要认真搞好总体规划做到心中有数,打主动仗。

经济特区的管理,在坚持四项基本原则和不损害主权的条件下,可以采取与内地不同的体制和政策。

特区主要是实行市场调节。

——《广东、福建两省会议纪要》(1980年3月30日)。

4.3 对外开放格局的初步形成学案2 (人教版必修2)知识梳理一、深圳等经济特区的创办1.经济特区(1)建立:1980年,建立深圳、珠海、汕头、厦门经济特区;1988年,建立海南经济特区。

(2)性质:中国共产党领导下的、中华人民共和国完全行使主权管辖的、在经济上给予一定特殊政策的行政区域。

(3)经济特点:外向型经济。

(4)影响:特区的建设,为全国提供了宝贵的经验;是我国经济体制改革试验的适宜场所;推动我国对外开放的全面展开。

2.经济技术开发区(1)范围:在中国沿海开放城市和其他开放城市中所划出的一定区域。

(2)经济特点:以引进外资、高新技术产业为主、加工出口产品为主,具有人才、技术、知识密集等特点。

(3)影响:对外开放、吸引外资、改革试验、促进区域经济新的增长和可持续发展具有窗口、辐射、示范、带动作用;是我国国民经济新的增长点。

二、沿海经济开放区的开辟1.沿海开放城市(1)建立:1984年,开放天津、上海等14个沿海港口城市。

(2)目的:加快利用外部资金、引进技术的步伐。

(3)地位:沟通国内、面向世界的现代化港口城市。

2.沿海经济开放区(1)建立:1985年,开放长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海湾地区。

(2)扩展:1992年,沿海经济开放区从南到北连成片,形成了沿海经济开放地带。

3.“走出去”战略(1)背景:适应经济全球化和加入世界贸易组织后的形势。

(2)目的:参与国际经济技术合作和竞争,鼓励对外投资,带动商品和劳务出口。

三、上海浦东的开发和开放1.建立:1990年,开发开放上海浦东。

2.目的:把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。

3.迅速发展的原因:上海长期积聚的经济和社会文化基础,以及独特的地理、交通、人才、产业优势。

4.影响:成为上海新的经济增长点。

四、对外开放格局的初步形成标志:我国全方位、多层次、宽领域的开放体系的形成。

知识导学1.从国际政治经济形势和国内政策、经济发展状况等方面分析我国对外开放的背景。

初中-历史-下册-打印版

第9课开放的中国走向世界知识点

【内容标准】

(1)以深圳等经济特区的建立为例,探讨经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响。

(2)在地图上找出我国5个经济特区和1984年开放的14个沿海港口城市的地理位置。

【基础知识】

一、经济特区的设置

1、1979年4月,在中央工作会议期间,第一次提出了办的主张。

2、1980年,国家决定在广东省的、、和福建省的创办经济特区。

1988年,国家又决定建立经济特区。

这是中国面积的经济特区。

3、经济特区的创办,极大地。

成为中国对外开放的窗口。

二、对外开放的扩大

1、20世纪80年代,我国逐步形成了由等5个经济特区、等14个沿海开放城市和等7个经济开放区构成的对外开放地带。

2、20世纪90年代,党和国家决定开发开放,设置,使之成为我国扩大开放的窗口,并以此为龙头,带动和整个经济的新飞跃。

3、1992年,国务院决定开放、、、、等18个内陆常委会城市,开放等5个长江沿岸城市和等13个边境城市。

综上:改革开放以来,我国逐步形成了的对外开放格局。

4、作用

(1)对外开放极大地;

(2)对外开放还给我国带来了、、。

初中-历史-下册-打印版。

中国经济改革与开放的历程近几十年来,中国经济改革与开放取得了巨大的成就。

本文将回顾中国经济改革与开放的历程,并分析其中的关键因素和效果。

一、改革开放的起点:1978年中国的经济改革和开放始于1978年,这一年被认为是开启了中国经济发展的新时代。

邓小平提出了“解放思想,实事求是”的口号,并推动了一系列经济政策的改革。

其中包括农村家庭联产承包责任制的引入,这一政策激励了农民的生产积极性,促进了农村经济的发展。

二、经济特区的建立与起步:1980年代1980年代,中国开始实行经济特区的政策,建立了深圳、珠海、厦门等沿海城市的经济特区。

这些特区允许外国投资和自由贸易,吸引了大量外资并促进了该地区经济的快速发展。

与此同时,中国还推出了“三步走”战略,即逐步实现农村改革、城市改革和开放政策改革。

这些政策的实施为中国经济的快速发展奠定了基础。

三、加入世界贸易组织(WTO):2001年中国于2001年正式加入世界贸易组织(WTO),这标志着中国经济进一步融入全球经济体系。

作为加入WTO的条件,中国同意降低贸易壁垒,进一步开放市场。

这一决定推动了中国经济的国际化和全球化发展。

四、改革开放的深化:2000年代以后2000年代以后,中国继续深化改革开放,推出了一系列政策和措施。

其中包括国有企业的改革和私有化、金融市场的开放和改革、农村土地制度的改革等。

这些改革进一步激发了市场活力,推动了经济的增长和发展。

五、中国经济改革与开放的成果经过几十年的改革开放,中国经济取得了举世瞩目的成就。

中国已成为全球第二大经济体,并在许多领域取得了领先地位。

中国的经济改革和开放也带来了巨大的社会变革,改善了民众的生活水平,并缩小了城乡之间的差距。

然而,中国的经济改革和开放仍面临一些挑战。

随着经济的快速增长,环境污染、资源浪费等问题日益凸显。

此外,不平等收入分配和贫富差距的扩大也成为社会稳定的隐患。

总结起来,中国经济改革与开放经历了起步、发展、深化和取得成果的过程。

夯实基础一、经济特区的建立1、背景:中共十一届三中全会后,中国迈出了对外开放的步伐。

2、时间:1980年。

3、经济特区:广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区。

4、成就:在短短的几年内,深圳成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”。

5、作用:对引进外资、先进技术和管理经验,推(意义)动国内的进一步改革,扩大对外经济交流,发展社会主义经济起到了极为重要的作用。

6、特点:实行特殊的经济政策和管理体制,允许外国企业或个人以及华侨、港澳同胞进行投资活动,并在进出口、减免税等方面提供优惠条件。

二、对外开放领域的扩大(1)1984年,开放大连、天津、青岛、上海、福州、广州等14个沿海城市。

(2)1985年,把长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区开辟为沿海经济开放区。

随后又把经济开放区扩展到辽东半岛、山东半岛及其他沿海地区的一些市县。

(3)1988年,海南岛经济特区建立。

(4)1990年,上海浦东开发区也建立起来。

(5)1992年,对外开放的地域又向纵深推进到重庆、武汉等沿江城市,满洲里等陆地边境城市和昆明、乌鲁木齐等内地省会和自治区首府。

三、对外开放的格局的形成(1)格局:从经济特区到沿海开放城市到沿海开放区到内地(2)特点:呈现全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

全方位:就是不论对资本主义国家还是社会主义国家,对发达国家还是发展中国家都实行开放政策。

多层次:就是根据各地区的实际和特点,通过经济特区、沿海开放城市、经济技术开发区、沿海经济开放区、开放沿边和沿江地区以及内陆省区等不同开放程度的各种形式,形成全国范围内的对外开放。

宽领域:就是立足于我国国情,对国际商品市场、国际资本市场、国际技术市场、国际劳务市场的开放,把对外开放拓宽到能源、交通等基础产业以及金融、保险、房地产、科技、教育、文化、服务业等。

拓展延伸1、国家首先设立的四个经济特区集中在哪两个省份?为什么率先在这两省设立经济特区?(1)广东、福建(2)①靠近国际市场。

自1980年经济特区正式成立以来,深圳各个方面都取得了举世瞩目的伟大成就,创造了世界工业化、城市化、现代化史上的罕见奇迹,成为我国办得最好、影响最大的一个特区。

在我国实行改革开放政策30周年之际,认真回顾和总结深圳经济特区改革开放的历史和经验,无疑具有重要的现实意义和纪念意义。

深圳改革开放的历史进程 一、初创奠基和改革开放局部推进阶段(1978~1985年) 1978年12月,具有重大历史意义的十一届三中全会召开,开启了改革开放历史新时期。

1979年7月,中央批转广东省委、福建省委关于对外经济活动和灵活措施的两个报告,决定在深圳、珠海、汕头和厦门试办特区。

1980年8月,全国人大常委会第十五次会议通过《广东省经济特区条例》,这标志着深圳等经济特区的正式建立。

这一时期主要工作是:一是开始城市基础硬件建设和软件建设。

二是以市场为取向,以基本建设管理体制和价格体制改革为突破口,在全国率先在工资制度、基建体制、劳动用工制度、价格体制、企业体制、劳动保险制度、干部人事制度以及政府机构等方面进行改革。

三是在对外开放方面,创办蛇口工业区,开放沙头角,打开对外开放的窗口;先后开放文锦渡、蛇口码头、梅沙、沙头角、赤湾、大亚湾等口岸;开放金融业,引进一批境外银行。

四是提出“时间就是金钱,效率就是生命”等理念,创造了三天一层楼的“深圳速度”。

这一时期的改革主要特点是局部改革、单项突破,以开放促改革。

这些改革冲破了传统计划经济体制的束缚,为特区对外开放和建设的发展扫除了一定障碍,并对全国城市经济体制改革产生了示范效应。

1984年邓小平说,“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。

” 二、经济转型发展和改革开放全面推进阶段(1986~1992年) 1986年开始,深圳特区进入一个探索在计划经济体制之外发展外向型经济和全面进行市场取向经济改革的新阶段。

在对外开放方面,一是利用外资和技术兴建了赤湾港、蛇口港、东角头码头、蛇口油库、市话工程、华侨城、广深高速等一批基础设施。

改革开放深圳经济特区的建立1. 如图完整地体现了我国的()A. 经济特区B. 沿海经济开放区C. 沿海开放城市D. 上海浦东开发区2. 1983年,一位去南方打工的潍坊小伙子给家乡亲人的信中写道:“我来到的这座城市,曾是鸦片战争中被迫开放的城市之一,现在则是改革开放后建立的四个经济特区之一,国家的变化真大呀!”这个小伙子打工的城市是()A. 上海B. 广州C. 海南D. 厦门3. 我国经济特区和香港、澳门特别行政区的最大区别在于()A. 社会制度不同B. 外交政策不同C. 主权归属不同D. 经济政策不同4. 下列事件按时间先后顺序排列正确的是:①经济特区的创办②设置上海浦东新区③开放重庆等5个长江沿岸城市④开放大连等14个沿海城市()A. ①②③④B. ①④②③C. ②①③④D. ②④①③5. 改革开放后,我国逐渐形成了一个全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

下列表述正确的是()A. 经济特区--沿海开放城市--沿海经济开放区--内地B. 经济特区--沿海开放城市--经济三角洲--内地C. 沿海经济开放城市--经济特区--沿海经济开放区--内地D. 经济特区--沿海经济开放区--沿海开放城市--内地6. 与其他沿海开放城市和经济开放区相比,深圳等经济特区发挥了独特的作用。

其“独特”之处在于()A. 推进了对外开放的进程B. 在对外开放中发挥了示范和引领作用C. 促进了我国的现代化建设D. 推动了沿海地区经济的发展7. 南通是我省外商投资企业比较多的城市,这种情形出现的主要原因之一是该地区()A. 是我国国际化的金融中心B. 是我国第一批沿海开放城市C. 是我国传统的重工业基地D. 在全国率先实行经济体制改革8. 1990年,擅长打桥牌的邓小平在改革开放的十字路口打出了一张“中国王牌”,用实际行动打消了国内外对中国是否继续改革开放的疑虑,也回答了中国将以何种步伐推进社会主义事业的问题。

这张“王牌”是()A. 设立深圳经济特区B. 开放14个沿海港口城市C. 批准海南建省并成为经济特区D. 开发与开放上海浦东新区9. 我国实行对外开放的根本目的是()A. 发展我国社会主义经济B. 学习发达国家的先进技术C. 学习发达国家的先进管理经验D. 扩大对外贸易.吸收外资10. 这个城市里的公务员都在名片上一个标志:一头拖着扒犁的牛,前蹄抬起、后蹄猛蹬。

改革开放的杰出人物及贡献一、邓小平——改革开放的总设计师邓小平是中国改革开放的核心人物。

他提出的“改革开放”理念为中国发展开辟了新的道路。

1. 经济特区的建立他积极推动深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区的建立。

这些经济特区成为中国对外开放的窗口和试验田。

例如深圳,从一个小渔村迅速发展成为国际化大都市,GDP在几十年间实现了巨大的飞跃。

在经济特区内,实行特殊的经济政策和经济管理体制,吸引了大量的外资和先进技术,为中国内地的经济发展提供了经验和借鉴。

2. 市场经济理论的突破邓小平突破传统观念的束缚,提出“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场”的著名论断。

这一理论为中国建立社会主义市场经济体制奠定了理论基础,使中国经济能够更好地与世界经济接轨,激发了市场的活力,促进了企业的竞争和发展,极大地提高了经济效率。

3. 推动中国的对外开放邓小平积极倡导中国对外开放,他提出“引进来”和“走出去”相结合的战略。

大量的外资企业进入中国,带来了资金、技术和管理经验。

同时,中国企业也开始走向世界,参与国际竞争,提升了中国的国际影响力。

二、袁隆平——杂交水稻之父对改革开放的贡献1. 粮食增产保障袁隆平致力于杂交水稻研究,他培育出的高产杂交水稻品种,大大提高了粮食产量。

在改革开放时期,中国人口众多,粮食增产对稳定社会、保障人民生活水平具有至关重要的意义。

杂交水稻的推广种植,使中国能够在有限的耕地面积上产出更多的粮食,解决了数亿人的吃饭问题,为改革开放提供了坚实的物质基础。

2. 农业技术创新推动他的研究成果推动了中国农业技术的创新和发展。

在他的带动下,更多的农业科研人员投身于农业科技创新,提高了中国农业的现代化水平。

例如,杂交水稻技术的推广应用,促使相关的农业生产技术、灌溉技术等不断改进,推动了整个农业产业链的发展,也为中国农产品在国际市场上的竞争力提升做出了贡献。

三、张瑞敏——海尔集团的变革者1. 企业管理创新张瑞敏在海尔集团进行了一系列大胆的企业管理创新。

初中历史《深圳等经济特区的建立》教案一、教学目标【知识与能力目标】知道对外开放格局形成的过程;理解对外开放格局形成的影响。

【过程与方法目标】通过小组讨论探究当今我国对外开放和近代中国开放的区别,逐步提升历史问题探究能力,同时培养合作探究、互帮互助的团队精神。

【情感态度与价值观目标】认识到改革开放是我国社会主义事业繁荣昌盛的强国之路,并逐步确立为祖国社会主义现代化建设作贡献的人生理想。

二、教学重难点【重点】对外开放格局形成的过程。

【难点】当今我国的对外开放和近代中国开放的区别。

三、教学过程环节一:导入新课教师利用多媒体播放歌曲《春天的故事》,提问:歌曲中说的“画了一个圈”是指什么?为什么要画这样一个“圈”?引导学生思考,导入新课。

环节二:新课讲授(一)对外开放格局的形成1.教师引导学生阅读教材,找出导入中提到的“画了一个圈”指的是什么?“画了一个圈”是指1980年我国在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区。

教师展示改革开放前后深圳的图片,引导学生直观感受深圳的发展变化。

教师介绍:深圳等对外开放区作为对外开放的第一步,起到了窗口作用。

2.教师提问:歌曲中提到的“圈”后期是怎样一步步扩大的呢?1984年开放了广州、上海等14个沿海城市,后增设了海南经济特区,设立上海浦东开发区。

教师介绍:目前我国对外开放区已从沿海地区向内地发展,形成经济特区一一沿海开放城市一沿海经济开放区一内地,这样一个全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

3.教师展示《早期对外开放地区示意图》,分步骤引导学生圈出经济特区一一沿海开放城市一沿海经济开放区对应的区域,直观感受对外开放格局形成的步骤和相关地理位置。

(二)对外开放格局形成的影响1.教师提问:大力实施对外开发对我国的经济发展产生了怎样的影响?学生思考回答,教师总结:我国的对外开放扩大了对外贸易,吸收了许多外资,引进了发达国家的先进技术、设备和经营管理方法,有力地加快了我国社会主义现代化建设的进程。