高中数学中集合思想应用

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:5

第1讲 集合思想及应用一、知识梳理1.元素与集合:把一些能够确定的不同的对象看作一个整体,就说这个整体是由这些对象的全体构成的集合(或集).构成集合的每个对象叫做这个集合的元素.常用数集的符号:自然数集N ,正整数集+N 或*N ,整数集Z ,有理数集Q ,实数集R .不含任何元素的集合叫做空集,记为∅.2.集合与元素的关系:如果a 是集合A 的元素,就说a 属于集合A ,记作a ∈A ;如果a 不是集合A 的元素,就说a 不属于集合A ,记作a∉A . 3.集合表示法列举法:将元素一一列出并用花括号括起来表示集合.描述法:用集合所含元素的特征性质描述集合.{})(x p I x ∈表示集合A 是由集合I 中具有性质)(x p 的所有元素构成的.4.集合的关系子集:如果集合A 中的任意一个元素都是集合B 中的元素,我们称集合A 为集合B 的子集,记作A ⊆B ,读作A 含于B .空集是任何一个集合的子集.真子集:如果集合A ⊆B ,但存在元素x ∈B ,且x ∉A ,我们称集合A 为集合B 的真子集,记作A B .集合的相等:如果构成两个集合的元素是一样的,我们就称这两个集合是相等的.集合A 与集合B 是相等的,记作A =B .集合关系与其特征性质之间的关系:设A ={})(x p x ,B ={})(x q x .如果A ⊆B ,则)()(x q x p ⇒.如果 )()(x q x p ⇒,则A ⊆B .5.集合的运算交集:由属于集合A 且属于集合B 的所有元素组成的集合,称为集合A 与B 的交集,记作:A ∩B ,读作:A 交B .并集:由所有属于集合A 或属于集合B 的元素组成的集合,称为集合A 与B 的并集,记作:A ∪B ,读作:A 并B .补集:对于一个集合A ,由全集U 中不属于集合A 的所有元素组成的集合,叫做集合A 在全集U 中的补集,记作:∁U A ,读作:A 在U 中的补集.二、方法归纳1.解答集合问题,首先要正确理解集合有关概念,特别是集合中元素的三个特征;对于用描述法给出的集合{})(x p x ,要紧紧抓住竖线前面的代表元素x 以及它所具有的性质)(x p ;在读懂集合的基础上尽可能化简集合,化难为易,化隐为显是常用技巧;要重视发挥图示法的作用,通过数形结合直观地解决问题.2.注意空集∅的特殊性,在解题中,若未能指明集合非空时,要考虑到空集的可能性,如A ⊆B ,则有A =∅或A ≠∅两种可能,此时应分类讨论.3.数集的运算往往用数轴法.4.用Card (A )表示有限集A 的元素个数,则由A ⊆B ,可得Card (A )≤Card (B );由A =B ,可得Card (A )=Card (B );Card (∅)=0.5.容斥原理:Card(A ∪B )=Card(A )+Card(B )-Card(A ∩B )Card(A ∪B ∪C )=Card(A )+Card(B )+Card(C )-Card(A ∩B )-Card(B ∩C )-Card(C ∩A )+Card(A ∩B ∩C )6.n 个元素的集合所有子集个数为n 2,所有真子集个数为n 2-1. 三、典型例题精讲【例1】若集合}4,,2,1{x A =,}1,{2x B =,A ∩B ={1,4},则满足条件的实数x 的值为 ( )A .4B .2或-2C .-2D .2 解析:根据}1,{2x B =,得42=x ,2±=x ,但}4,,2,1{x A =,由元素的互异性2≠x .∴2x =-.答案:C【技巧提示】牵涉到集合中的元素,必须考虑集合中元素具有确定性、互异性、无序性. 又例:若3∉{1,a ,2a },求实数a 的范围.答案:a ≠0,±1,3,±3【例2】已知{}1+==x y y M ,{}1),(22=+=y x y x N ,则集合N M 中元素的个数是 ( )A .0B .1C .2D .多个 【错解分析】根据M 为直线1+=x y 上的点集,N 为单位圆122=+y x 上的点集,∴N M 中元素的个数是2,选C .解析:根据{}1+==x y y M ,得R M =,为数集,{}1),(22=+=y x y x N 为单位圆122=+y x 上的点集, ∴=N M ∅.答案:A【技巧提示】用描述法给出的集合一定要先看代表元素,再看代表元素满足的条件.交集是由两个集合的公共元素组成的集合.又例:设集合{}1),(2-==x y y x A ,{}1),(22=+=y x y x B ,则B A 的子集的个数是( )A .0B .2C .4D .8解析:显然B A ,都是坐标平面内的点集,抛物线12-=x y 与圆122=+y x 有三个交点,即集合B A 有3个元素, ∴ B A 有8个子集.答案:D【例3】若C B A ,,为三个集合,A ∪B =B ∩C ,则一定有 ( )A .A ⊆CB .C ⊆A C .A ≠CD .A =∅解析:∵A ⊆(A ∪B ),(B ∩C )⊆ C又∵A ∪B =B ∩C ,∴A ⊆C , 故选A .答案:A【技巧提示】理解集合的运算性质是解答本题的关键.A ⊆(A ∪B ),(B ∩C )⊆C 就是交运算和并运算的重要性质.本题也可利用文氏图直接得出结论.集合中图形语言具有直观形象的特点,将集合问题图形化,利用Venn 图的直观性,可以深刻理解集合有关概念、运算公式,而且有助于显示集合间的关系.又例:已知全集U =R ,则正确表示集合M ={-1,0,1}和N ={x | x 2+x =0}关系的韦恩(Venn)图是 ( )解析:∵N ={0,-1}, M ={-1,0,1},∴N M ⊆U .答案:B .【例4】设集合A ={x |x 2+ax -12=0},B ={x |x 2+bx +c =0},且A ≠B ,A ∪B ={-3,4},A ∩B ={-3},求a 、b 、c 的值.解析:∵A ∩B ={-3},∴-3∈A 且-3∈B ,将-3代入方程:x 2+ax -12=0中,得a =-1,从而A ={-3,4}.将-3代入方程x 2+bx +c =0,得3b -c =9.∵A ∪B ={-3,4},∴A ∪B =A ,∴B ⊆A .∵A ≠B ,∴B A ,∴B ={-3}.∴方程x 2+bx +c =0的判别式△=b 2-4c =0,∴⎩⎪⎨⎪⎧3b -c =9 ①b 2-4c =0 ② 由①得c =3b -9,代入②整理得:(b -6)2=0,∴b =6,c =9.故a =-1,b =6,c =9.【技巧提示】 由于集合中的元素是以方程的解的形式给出的,因此要从集合中元素的特性和交、并集的含义进行思考.【例5】设集合A 、B 是非空集合,定义A ×B ={x |x ∈A ∪B 且x ∉A ∩B },已知A ={x |y =2x -x 2},B ={y |y =2x 2},则A ×B 等于 ( )A .(2,+∞)B .[0,1]∪[2,+∞)C .[0,1)∪(2,+∞)D .[0,1]∪(2,+∞)解析:A ={x |y =2x -x 2}={x |0≤x ≤2},B ={y |y =2x 2}={y |y ≥0},∴A ∪B =[0,+∞),A ∩B =[0,2] ,因此A ×B =(2,+∞),故选A .答案:A【例6】已知全集U =R ,集合A ={x |log 2(3-x )≤2},集合B ={x |5x +2≥1}.(1)求A 、B ;(2)求(∁U A )∩B .解析:(1)由已知得:log 2(3-x )≤log 24,∴⎩⎪⎨⎪⎧3-x ≤43-x >0,解得-1≤x <3,∴A ={x |-1≤x <3}. 由5x +2≥1,得(x +2)(x -3)≤0,且x +2≠0,解得-2<x ≤3.∴B ={x |-2<x ≤3}.(2)由(1)可得∁U A ={x |x <-1或x ≥3},故(∁U A )∩B ={x |-2<x <-1或x =3}.【技巧提示】本题考查简单的分式不等式和对数不等式求解.又例: 已知全集U =R ,集合A ={y |-2≤y ≤2},集合B ={y |y =2x },那么集合A ∩(∁U B )等于 () A .{y |-2≤y ≤0} B .{y |0≤y ≤2}C .{y |y ≥-2}D .{y |y ≤0}解析:由题意易得:B =(0,+∞),∁R B =(-∞,0],所以A ∩∁R B ={y |-2≤y ≤0}.答案:A【例7】已知集合A ={x |x 2-6x +8<0},B ={x |(x -a )(x -3a )<0}.(1)若A ⊆B ,求a 的取值范围;(2)若A ∩B =∅,求a 的取值范围;(3)若A ∩B ={x |3<x <4},求a 的值或取值范围.解析:∵A ={x |x 2-6x +8<0},∴A ={x |2<x <4}.(1)当a =0时,B =∅,不合题意.当a >0时,B ={x |a <x <3a },应满足⎩⎨⎧ a ≤23a ≥4即43≤a ≤2,当a <0时,B ={x |3a <x <a },应满足⎩⎨⎧ 3a ≤2a ≥4即a ∈∅.∴当A ⊆B 时,43≤a ≤2.(2)要满足A ∩B =∅,当a >0时,B ={x |a <x <3a },∴a ≥4或3a ≤2,∴0<a ≤23或a ≥4;当a <0时,B ={x |3a <x <a },a ≤2或a ≥43,∴a <0时成立,当a =0时,B =∅,A ∩B =∅也成立.综上所述,a ≤23或a ≥4时,A ∩B =∅.(3)要满足A ∩B ={x |3<x <4},显然a >0且a =3时成立,∵此时B ={x |3<x <9},而A ∩B ={x |3<x <4},故所求a 的值为3.【技巧提示】(1)本题为集合在一定约束条件下求参数的问题,涉及集合的运算,其转化途径常通过两个方面:一是分析、简化每个集合;二是利用两集合元素的性质.(2)本题体现了分类讨论的思想,分类的关键点在于比较出a 与3a 的大小,进而将集合B 表示出来. 又例:已知集合A ={x |mx 2-2x +3=0,m ∈R }.(1)若A 是空集,求m 的取值范围;(2)若A 中只有一个元素,求m 的值;(3)若A 中含有两个元素,求m 的取值范围.解析:集合A 是方程mx 2-2x +3=0在实数范围内的解集.(1)∵A 是空集,∴方程mx 2-2x +3=0无解.∴△=4-12m <0,即m >13.(2)∵A 中只有一个元素,∴方程mx 2-2x +3=0只有一解.若m =0,方程为-2x +3=0,只有一个解x =32;若m ≠0,则△=0,即4-12m =0,m =13.∴m =0或m =13.(3)∵A 中含有两个元素,∴方程mx 2-2x +3=0有两解,满足⎩⎪⎨⎪⎧ m ≠0△>0,即⎩⎪⎨⎪⎧ m ≠04-12m >0,∴m <13且m ≠0.四、课后训练1.已知集合P ={x |x 2=1},Q ={x |mx =1},若Q ⊆P ,则实数m 的数值为( )A .1B .-1C .1或-1D .0,1或-12.已知U ={2,3,4,5,6,7},M ={3,4,5,7},N ={2,4,5,6},则 ( )A .M ∩N ={4,6}B .M ∪N =UC .(∁U N )∪M =UD .(∁U M )∩N =N3.设I 为全集,S 1,S 2,S 3是I 的三个非空子集,且S 1∪S 2∪S 3=I ,则下面论断正确的是A .∁I S 1∩(S 2∪S 3)=∅B .S 1⊆( ∁I S 2∩∁I S 3)C.∁I S1∩∁I S2∩∁I S3=∅D.S1⊆(∁I S2∪∁I S3)4.设集合A={-1,1,3},B={a+2,a2+4},A∩B={3},则实数a=_____5.已知全集U=A∪B中有m个元素,(∁U A)∪(∁U B)中有n个元素.若A∩B非空,则A∩B的元素个数为() A.mn B.m+n C.n-m D.m-n6.设集合A={x|-12<x<2},B={x|x2≤1},则A∪B=()A.{x|-1≤x<2} B.{x|-12<x≤1}C.{x|x<2} D.{x|1≤x<2}7.设全集为U,且2011∈U,与2011∉(A∪B)意义相同的是()A.2011∈A∪B B.2011∉A或2011∉BC.2011∈(∁U A)∩(∁U B)D.2011∈(∁U A)∪(∁U B)8.设P和Q是两个集合,又集合P-Q={x|x∈P,且x∉Q},如果P={x|log2x<1},Q={x||x-2|<1},那么P-Q等于()A.{x|0<x<1{ B.{x|0<x≤1}C.{x|1≤x≤2} D.{x|2≤x<3}。

高中数学核心知识点及基本思想方法总结第一章 集合与简易逻辑¤第一部分·集合与集合运算¤◆内容概述◆集合是现代数学的基本概念,专门研究集合的理论叫做集合论。

“疯人数学家”康托尔(Cantor,G.F.P,1845-1918年,德国人)是集合论的创始者。

目前集合论的基本思想已渗透到现代数学的所有领域。

集合的思想、集合的语言和集合的符号在高中数学的很多章节如函数、数列、方程和不等式、立体几何、解析几何等中都被广泛的使用。

要求理解集合、子集、补集、交集、并集的概念。

了解空集和全集的意义。

了解属于、包含、相等关系的意义。

掌握有关术语和符号,并会用它们正确表示一些简单的集合。

◆知识点拨◆※< 1 >※ 集合与元素。

一般地,某些指定的对象.....集在一起就成为一个集合(确定性)。

集合中每个对象叫做这个集合的元素。

【注意】①集合的确定性如何体现?(例如很高的山,一条快乐的鱼能成为一个集合么) ②元素与集合的关系。

(属于∈、不属于∉)【例题】设集合},12|{},,2|{Z k k x x B Z k k x x A ∈+==∈==,若B b A a ∈∈,,试判断a+b 与A 、B 的关系。

〖分析〗两个集合中的k 不可以理解成是同一个变量,即解作:Z k k b a k b B b k a A a ∈+=+∴+=∴∈=∴∈,14,12,,2,,此法失去任意性。

〖解答〗.,,.1)(2,,12,,,2,21212211A b a B b a Z k k k k b a Z k k b B b Z k k a A a ∉+∈+∴∈+++=+∴∈+=∴∈∈=∴∈ ③集合中元素的三个特征。

(确定性、互异性、无序性) 【例题】已知}1,12,3{2+--=a a a A ,其中R a ∈。

(1)若A ∈-3,求实数a 的值;(2)当a 为何值时,集合A 的表示不正确?〖解答〗.2,,,11213123:,,3,)2(;10,12333,13)1(222-=∴∈+=-+=--=--==-=--=-∴+≠-a R a A a a a a a a A a a a a a 的表示不正确时或或即表示不正确集合个元素有重复情况时当由集合中元素的互异性或解得或显然④集合的表示方法有哪些?(列举法、描述法、图示法、区间法)【思考】各表示方法的特点,比如描述法注意限制决定条件、条件决定元素、元素决定集合。

高中数学集合中的数学思想集合是近代数学中最基础、最重要的概念之一。

高考所考查的有关集合问题的主要类型有两种:一是直接考查集合本身的问题;二是以集合为载体,综合其他数学知识构成的综合问题。

下面举例说明蕴含在集合中的数学思想。

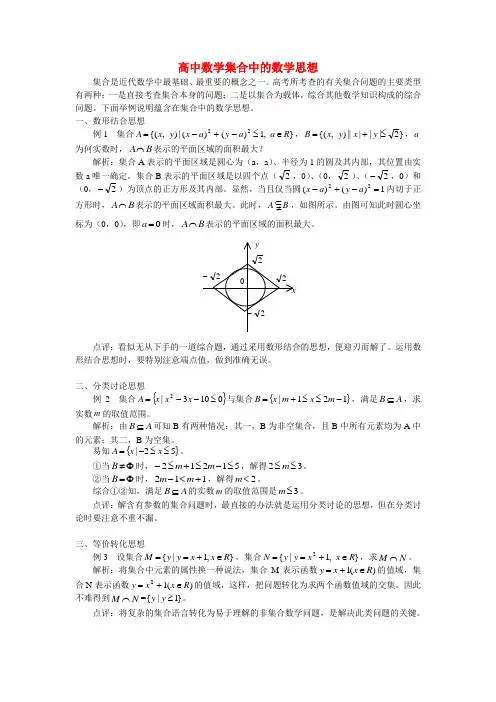

一、数形结合思想例1 集合},1)()(|),{(22R a a y a x y x A ∈≤-+-=,}2|||||),{(≤+=y x y x B ,a 为何实数时,B A ⋂表示的平面区域的面积最大?解析:集合A 表示的平面区域是圆心为(a ,a )、半径为1的圆及其内部,其位置由实数a 唯一确定。

集合B 表示的平面区域是以四个点(2,0)、(0,2)、(2-,0)和(0,2-)为顶点的正方形及其内部。

显然,当且仅当圆1)()(22=-+-a y a x 内切于正方形时,B A ⋂表示的平面区域面积最大。

此时,B A ≠⊂,如图所示。

由图可知此时圆心坐标为(0,0),即0=a 时,B A ⋂表示的平面区域的面积最大。

22 2- 2- yx点评:看似无从下手的一道综合题,通过采用数形结合的思想,便迎刃而解了。

运用数形结合思想时,要特别注意端点值,做到准确无误。

二、分类讨论思想例2 集合{}0103|2≤--=x x x A 与集合{}121|-≤≤+=m x m x B ,满足A B ⊆,求实数m 的取值范围。

解析:由A B ⊆可知B 有两种情况:其一,B 为非空集合,且B 中所有元素均为A 中的元素;其二,B 为空集。

易知{}52|≤≤-=x x A 。

①当Φ≠B 时,51212≤-≤+≤-m m ,解得32≤≤m 。

②当Φ=B 时,112+<-m m ,解得2<m 。

综合①②知,满足A B ⊆的实数m 的取值范围是3≤m 。

点评:解含有参数的集合问题时,最直接的办法就是运用分类讨论的思想,但在分类讨论时要注意不重不漏。

三、等价转化思想例3 设集合},1|{R x x y y M ∈+==,集合},1|{2R x x y y N ∈+==,求N M ⋂。

高一数学集合教案高一数学教案优秀13篇高一数学集合教案篇一教学目的:(1)使学生初步理解集合的概念,知道常用数集的概念及记法(2)使学生初步了解“属于”关系的意义(3)使学生初步了解有限集、无限集、空集的意义教学重点:集合的基本概念及表示方法教学难点:运用集合的两种常用表示方法——列举法与描述法,正确表示一些简单的集合授课类型:新授课课时安排:1课时教具:多媒体、实物投影仪内容分析:1.集合是中学数学的一个重要的基本概念在小学数学中,就渗透了集合的初步概念,到了初中,更进一步应用集合的语言表述一些问题例如,在代数中用到的有数集、解集等;在几何中用到的有点集至于逻辑,可以说,从开始学习数学就离不开对逻辑知识的掌握和运用,基本的逻辑知识在日常生活、学习、工作中,也是认识问题、研究问题不可缺少的工具这些可以帮助学生认识学习本章的意义,也是本章学习的基础把集合的初步知识与简易逻辑知识安排在高中数学的最开始,是因为在高中数学中,这些知识与其他内容有着密切联系,它们是学习、掌握和使用数学语言的基础例如,下一章讲函数的概念与性质,就离不开集合与逻辑本节首先从初中代数与几何涉及的集合实例入手,引出集合与集合的元素的概念,并且结合实例对集合的概念作了说明然后,介绍了集合的常用表示方法,包括列举法、描述法,还给出了画图表示集合的例子这节课主要学习全章的引言和集合的基本概念学习引言是引发学生的学习兴趣,使学生认识学习本章的意义本节课的教学重点是集合的基本概念集合是集合论中的原始的、不定义的概念在开始接触集合的概念时,主要还是通过实例,对概念有一个初步认识教科书给出的“一般地,某些指定的对象集在一起就成为一个集合,也简称集”这句话,只是对集合概念的描述性说明教学过程:一、复习引入:1.简介数集的发展,复习公约数和最小公倍数,质数与和数;2.教材中的章头引言;3.集合论的创始人——康托尔(德国数学家)(见附录);4.“物以类聚”,“人以群分”;5.教材中例子(P4)二、讲解新课:阅读教材第一部分,问题如下:(1)有那些概念?是如何定义的?(2)有那些符号?是如何表示的?(3)集合中元素的特性是什么?(一)集合的有关概念:由一些数、一些点、一些图形、一些整式、一些物体、一些人组成的。

高中四大数学思想方法高中四大数学思想方法一、数形结合思想应用数形结合的思想,应注意以下数与形的转化:(1)集合的运算及韦恩图;(2)函数及其图象;(3)数列通项及求和公式的`函数特征及函数图象;(4)方程(多指二元方程)及方程的曲线.以形助数常用的有:借助数轴;借助函数图象;借助单位圆;借助数式的结构特征;借助于解析几何方法.以数助形常用的有:借助于几何轨迹所遵循的数量关系;借助于运算结果与几何定理的结合.二、分类讨论思想分类讨论思想就是根据所研究对象的性质差异,分各种不同的情况予以分析解决.分类讨论题覆盖知识点较多,利于考查学生的知识面、分类思想和技巧;同时方式多样,具有较高的逻辑性及很强的综合性,树立分类讨论思想,应注重理解和掌握分类的原则、方法与技巧、做到“确定对象的全体,明确分类的标准,分层别类不重复、不遗漏的分析讨论”.应用分类讨论思想方法解决数学问题的关键是如何正确分类,即正确选择一个分类标准,确保分类的科学,既不重复,又不遗漏.如何实施正确分类,解题时需要我们首先明确讨论对象和需要分类的全体,然后确定分类标准与分类方法,再逐项进行讨论,最后进行归纳小结.常见的分类情形有:按数分类;按字母的取值范围分类;按事件的可能情况分类;按图形的位置特征分类等.分类讨论思想方法可以渗透到高中数学的各个章节,它依据一定的标准,对问题分类、求解,要特别注意分类必须满足互斥、无漏、最简的原则.三、函数与方程思想函数与方程思想是最重要的一种数学思想,高考中所占比重较大,综合知识多、题型多、应用技巧多.函数思想简单,即将所研究的问题借助建立函数关系式亦或构造中间函数,结合初等函数的图象与性质,加以分析、转化、解决有关求值、解(证)不等式、解方程以及讨论参数的取值范围等问题;方程思想即将问题中的数量关系运用数学语言转化为方程模型加以解决。

运用函数与方程的思想时,要注意函数,方程与不等式之间的相互联系和转化,应做到:(1)深刻理解函数f(x)的性质(单调性、奇偶性、周期性、最值和图象变换),熟练掌握基本初等函数的性质,这是应用函数思想解题的基础.(2)密切注意三个“二次”的相关问题,三个“二次”即一元二次函数、一元二次方程、一元二次不等式是中学数学的重要内容,具有丰富的内涵和密切的联系.掌握二次函数基本性质,二次方程实根分布条件,二次不等式的转化策略.四、转化与化归思想化归与转化的思想,就是在研究和解决数学问题时采用某种方式,借助某种函数性质、图象、公式或已知条件将,问题通过变换加以转化,进而达到解决问题的思想.转化是将数学命题由一种形式向另一种形式的变换过程,化归是把待解决的问题通过某种转化过程归结为一类已经解决或比较容易解决的问题.转化与化归思想是中学数学最基本的思想方法,堪称数学思想的精髓,它渗透到了数学教学内容的各个领域和解题过程的各个环节中.转化有等价转化与不等价转化.等价转化后的新问题与原问题实质是一样的.不等价转化则部分地改变了原对象的实质,需对所得结论进行必要的修正.应用转化与化归思想解题的原则应是化难为易、化生为熟、化繁为简,尽量是等价转化.常见的转化有:正与反的转化、数与形的转化、相等与不等的转化、整体与局部的转化、空间与平面相互转化、复数与实数相互转化、常量与变量的转化、数学语言的转化。

课题:§1.1 集合教材分析:集合概念及其基本理论,称为集合论,是近、现代数学的一个重要的基础,一方面,许多重要的数学分支,都建立在集合理论的基础上。

另一方面,集合论及其所反映的数学思想,在越来越广泛的领域种得到应用。

课型:新授课教学目标:(1)通过实例,了解集合的含义,体会元素与集合的理解集合“属于”关系;(2)能选择自然语言、图形语言、集合语言(列举法或描述法)描述不同的具体问题,感受集合语言的意义和作用;教学重点:集合的基本概念与表示方法;教学难点:运用集合的两种常用表示方法——列举法与描述法,正确表示一些简单的集合;教学过程:一、引入课题军训前学校通知:8月15日8点,高一年段在体育馆集合进行军训动员;试问这个通知的对象是全体的高一学生还是个别学生?在这里,集合是我们常用的一个词语,我们感兴趣的是问题中某些特定(是高一而不是高二、高三)对象的总体,而不是个别的对象,为此,我们将学习一个新的概念——集合(宣布课题),即是一些研究对象的总体。

阅读课本P2-P3内容二、新课教学(一)集合的有关概念1.集合理论创始人康托尔称集合为一些确定的、不同的东西的全体,人们能意识到这些东西,并且能判断一个给定的东西是否属于这个总体。

2.一般地,研究对象统称为元素(element),一些元素组成的总体叫集合(set),也简称集。

3.思考1:课本P3的思考题,并再列举一些集合例子和不能构成集合的例子,对学生的例子予以讨论、点评,进而讲解下面的问题。

4.关于集合的元素的特征(1)确定性:设A是一个给定的集合,x是某一个具体对象,则或者是A的元素,或者不是A的元素,两种情况必有一种且只有一种成立。

(2)互异性:一个给定集合中的元素,指属于这个集合的互不相同的个体(对象),因此,同一集合中不应重复出现同一元素。

(3)集合相等:构成两个集合的元素完全一样5.元素与集合的关系;(1)如果a是集合A的元素,就说a属于(belong to)A,记作a∈A(2)如果a不是集合A的元素,就说a不属于(not belong to)A,记作a∉A(或a A)(举例)∈6.常用数集及其记法非负整数集(或自然数集),记作N正整数集,记作N*或N+;整数集,记作Z有理数集,记作Q实数集,记作R(二)集合的表示方法我们可以用自然语言来描述一个集合,但这将给我们带来很多不便,除此之外还常用列举法和描述法来表示集合。

高一数学学习集合要注意哪些集合是近代数学中的一个重要概念,它不仅与高中数学的许多内容有着紧密的联系,而且已经渗透到自然科学的众多领域,应用十分广泛。

下面给大家分享一些关于高一数学学习集合要注意哪些,希望对大家有所帮助。

一、准确地把握集合的概念,熟练地运用集合与集合的关系解决具体问题概念抽象、符号术语多是集合单元的一个显著特点,例如交集、并集、补集的概念及其表示方法,集合与元素的关系及其表示方法,集合与集合的关系及其表示方法,子集、真子集和集合相等的定义等等。

这些概念、关系和表示方法,都可以作为求解集合问题的依据、出发点甚至是突破口。

因此,要想学好集合的内容,就必须在准确地把握集合的概念,熟练地运用集合与集合的关系解决具体问题上下功夫。

二、注意弄清集合元素的性质,学会运用元素分析法审视集合的有关问题众所周知,集合可以看成是一些对象的全体,其中的每一个对象叫做这个集合的元素。

集合中的元素具有“三性”:(1)、确定性:集合中的元素应该是确定的,不能模棱两可。

(2)、互异性:集合中的元素应该是互不相同的,相同的元素在集合中只能算作一个。

(3)、无序性:集合中的元素是无次序关系的。

集合的关系、集合的运算等等都是从元素的角度予以定义的。

因此,求解集合问题时,抓住元素的特征进行分析,就相当于牵牛抓住了牛鼻子。

三、体会集合问题中蕴含的数学思想方法,掌握解决集合问题的基本规律布鲁纳说过,掌握数学思想可使得数学更容易理解和记忆,领会数学思想是通向迁移大道的“光明之路” 。

集合单元中,含有丰富的数学思想内容,例如数形结合的思想、分类讨论的思想、等价转化的思想、正难则反的思想等等,显得十分活跃。

在学习过程中,注意对这些数学思想进行挖掘、提炼和渗透,不仅可以有效地掌握集合的知识,驾驭集合问题的求解,而且对于开发智力、培养能力、优化思维品质,都具有十分重要的意义。

四、重视空集的特殊性,防止由于忽视空集这一特殊情况导致的解题失误空集是一个十分重要的特殊集合,它具备“空集虽空,但空有所为”的功能。

在高中数学教学中强化集合思想和方法永康市古山中学 徐朝阳高中数学新教材很重视“集合”概念,把它作为高中数学的基础,放在第一章,这是符合近代数学发展规律的。

实际上,集合是整个数学的基础,它不但为数学的不同分支提供了工具,还提供了重要的思想方法。

因此,如何在高中数学教学中教好“集合”的概念和思想方法就显得非常重要了。

但是,在数学教学中,我们很少自觉地运用集合的思想和方法去分析问题、解决问题,至于认真地发掘、研究它的应用就更少了。

我们认为,关键在于运用,就是在其它内容的教学和学习中贯彻和运用集合的思想方法,而这是一个薄弱环节。

下面谈一谈本人在这方面的一些思考和做法。

一、什么是集合思想简而言之,集合思想就是从集合的观点出发,把所研究的对象看成某个集合的元素。

但我们认为集合的本质是“分类”,是“求同辨异”。

“分类思想”是重要的数学思想,用于处理复杂的数学问题,可以化繁为简,化难为易。

分类时要求标准明确,这与集合的基本性质——确定性完全一致。

所以,集合是分类思想方法的极好的载体,其本质就是分类。

基于这样的认识,我们才能在数学教学和学习中自觉地运用集合思想和方法。

二、集合思想和方法的运用根据上面的叙述,我们可以在高中数学的任何一块内容中找到应用集合概念及其思想方法的天地。

函数、数列等自不待言,逻辑、不等式、排列组合概率、三角、解析几何乃至立体几何中都可以充分地运用集合的工具和思想方法。

1、从一个典型问题谈起例1 函数)12lg(2+-=ax x y 的值域为R ,求常数a 的取值范围。

分析:学生解该题时往往分不清值域为R 与定义域为R 的不同,错误率非常高。

错解如:2()210g x x ax =-+> ⇒ 0<∆ ⇒ a 取值范围是:(-1,1)。

正确的思考方法应是,欲使lg ()y g x =的值域为R ,必使()g x 的值域包含),0(+∞,而12)(2+-=ax x x g 的值域是),)([min +∞x g ,故应有min ()04g x -∆=≤,即0≥∆。

当前形势集合在近五年北京卷(理)考查5~18分高考 要求内容要求层次 具体要求A B C 集合的含义与表示√了解集合的含义、元素与集合的“属于”关系.能用自然语言、图形语言、集合语言(列举法或描述法)描述不同的具体问题.集合间基本关系 √理解集合之间包含与相等的含义,能识别给定集合的子集. 在具体情境中,了解全集与空集的含义.集合基本运算 √理解两个集合的并集与交集的含义,会求两个简单集合的并集与交集.理解在给定集合中一个子集的补集的含义,会求给定子集的补集.能使用Venn 图表达集合的关系及运算北京 高考 解读2009年 2010年(新课标) 2011年(新课标) 2012年(新课标) 2013年(新课标) 第20题13分第1题5分 第20题13分第1题5分第1题5分第1题5分<教师备案> 可以调查一下班上学生上过暑期课的比例,以及学校当前的进度.对于集合,学生应从内心深处把集合当作一个锻炼的工具,集合从高中开始一直渗透到高中结束,甚至在有些过程中,我们都没有意识到.集合是数学的语言,是一个对话的平台,语言的作用是为了沟通,集合的问题不在于基本的运算什么的你不会,而是给你一道集合相关的问题你根本读不明白题意,或者当你试图表达一个条件时,你没有办法用一套很严格的数学语言把它表达出来.集合的中还渗透着很多数学思想,比如要想确定一个由描述法表示的集合,可能需要对参数进行分类讨论;理解一些集合的关系与运算需要借助韦恩图与数轴,这便是集合中的数形结合;还有些集合问题直接解决比较困难,我们选择看它的反面,正难则反.这些数学思想在以后的高中数学学习中,还会常常遇到,也会贯穿我们这一讲.“给你一道集合相关的问题,你根本读不明白题意”这句话可以结合下面的例子说明,可以用这个例子作为课堂的引入,调动学生的思维兴趣:已知集合{}12n M a a a =,,,,121n a a a <<<≤,若对于任意1i j n ≤≤≤,i j a a ,jia a 中至少有1个在M 中,则称集合M 具有性质P .判断{}1234,,,(不具有)、{}1248,,,(具有)、{}24612,,,(不具有)是否具有性质P .(更进一步的问题见华山论剑)新课标剖析集合中的常用数学思想1.集合:一些能够确定的不同的对象所构成的整体叫做集合.构成集合的每个对象叫做这个集合的元素.集合一般用英文大写字母,,,A B C 表示.元素一般用英文小写字母,,,a b c 表示; 不含任何元素的集合叫做空集,记作∅. 2.元素与集合的关系:∈、∉; 3.常见的数集的写法:自然数集 正整数集 整数集 有理数集 实数集N *N 或N + Z Q R 4.元素的性质:确定性、互异性、无序性.5.集合的表示法 ⑴ 列举法.⑵ 描述法(又称特征性质描述法):形如{|()}x A p x ∈,()p x 称为集合的特征性质,x 称为集合的代表元素.A 为x 的范围,有时也写为{|()}x p x x A ∈,.⑶ 图示法,又叫韦恩(Venn )图. ⑷ 区间表示法:用来表示连续的数集. <教师备案> ⑴ 元素的性质:元素的性质中最本质的属性是确定性,集合是有边界的,边界确定了,才能判断一个元素在还是不在集合中.正是因为有确定性,所以可以定义空集,因为所有元素都不在这个集合中,所以这也能构成一个集合,就是空集. ⑵ 集合的表示法:① 列举法一定要会用,当遇到陌生集合时,要会写出其中的元素.比如要想了解集合{|24}A x x k k ==+∈Z ,,{|42}B x x k k ==+∈Z ,的关系,可以用列举法把一个个元素写出来:{42024}A =--,,,,,,,{22610}B =-,,,,,,就知道B 是A 的真子集;② 描述法是集合的一个重点与难点:{|()}x A p x ∈,x A ∈表达x 的外延,即x 的最大讨论范围,以及集合中元素的形式,到底是数还是点,x 并不一定能取到A 中的所有,只是x 一定是A 中的元素,()p x 表示x 的内涵,是对x 的精确描述.如:集合3123{()|{012}123}i S x x x x i =∈=,,,,,,,,则3(212)S ∈,,,3(234)S ∉,,. ③ Venn 图是表达集合中的各种关系与运算的;④ 区间表示法课本上是在函数的三要素那一节出现的,我们为了方便与统一把它放到集合中,当一个连续数集写成区间时,默认左端点是小于等于右端点的,如区间(213)a a -,,就表示213a a -<,即1a >-.这与{|213}x a x a -<<是有区别的,这个集合可以出现213a a -≥的情况,此时这个集合是空集.知识点睛1.1 元素与集合1.由实数a ,a -,a 所组成的集合里,所含元素个数最多..有( ) A .0个 B .1个 C .2个 D .3个【解析】C2.下列集合中恰有2个元素的集合是( )A. 2{0}x x -=B. 2{|0}y y y -=C. 2{|}x y x x =-D. 2{|}y y x x =-【解析】 B .3.若{}2123A =-,,,,{}2|B x x t t A ==∈,,则集合B 中的元素共有( ) A .3个 B .4个 C .7个 D .8个【解析】 A考点1:元素与集合的关系 【例1】 ⑴已知{}1021A x =-,,,且2x A ∈,求实数x 及集合A .⑵已知a ∈Z ,集合{}(,)3A x y ax y =-≤,且(2,1)A ∈,(1,4)A -∉,求满足条件的a 的值.⑶已知A 是数集,且满足:若x A ∈,则23A x-∈,则当x = 时,A 中仅有1个元素.若集合A 中有且仅有两个元素,集合A =_______.【解析】 ⑴ 当0x =时,{}101A =-,,;当1x =-时,{}103A =-,,. ⑵ 012,,;⑶ 1或2;{12},.备注:所有的【备选】在学生版都不出现........,只在教师版与课件上出现,供老师选讲. 【备选】设A 是非空数集,0A ∉,1A ∉,且满足条件:若a A ∈,则11A a∈-. 证明:⑴ 若2A ∈,则A 中必还有另外两个元素;⑵ 集合A 不可能是单元素集;⑶ 集合A 中至少有三个不同的元素.【解析】 ⑴ 若2A ∈,则1112A =-∈-,于是()11112A =∈--, 故集合A 中还含有1-,12两个元素. ⑵ 若A 为单元素集,则11a a =-,即210a a -+=,此方程无实数解,∴11a a≠-,∴a 与11a-都为集合A 的元素,则A 不可能是单元素集.暑假知识回顾经典精讲⑶ 由A 是非空集合知存在1111111a a A A A a a a-∈⇒∈⇒=∈----.现只需证明a 、11a -、1a a--三个数互不相等. ①若21101a a a a =⇒-+=-,方程无解,∴11a a ≠-; ②若2110a a a a a -=⇒-+=-,方程无解;∴1aa a -≠-; ③若211101a a a a a -=⇒-+=--,方程无解,∴111a a a -≠--, 故集合A 中至少有三个不同的元素.【备注】集合离不开元素,元素是集合的核心,所以解决有关集合中的探索性问题,可以先从元素入手,作为解题的切入点.解此题关键在于由已知a A ∈,1a ≠,得到11A a ∈-,1111A a∈--,然后逐步探索,再根据集合中元素的互异性,从而将问题加以解决.⑵中用到反证法的解题思想.下面的例3中会进一步提到正难则反的思想.考点2:两个集合相等<教师备案> 两个集合相等是集合的关系中出现的概念,但对于由列举法表示的集合来说,两个集合相等就是指两个集合中的元素完全相同,所以放在元素与集合这一板块中讲解更顺一些.下一板块的集合相等的定义主要针对更复杂更抽象的集合,通过互相包含得到相等关系.【例2】 ⑴设a b ∈R ,,集合{1}{0}a b =,,,则b a -=_____. ⑵若a ,b ∈R ,集合{}10b a b a b a ⎧⎫+=⎨⎬⎩⎭,,,,,则b a -=_____. ⑶由三个实数构成的集合,既可以表示为1b a a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭,,,也可表示为{}20a a b +,,,则20132013a b +=____.【解析】 ⑴ 1;⑵ 2; ⑶ 1-;点评:根据两集合的元素是相同的,可以列方程组分类讨论,但显然复杂又繁琐,这时从特殊元素出发,如发现0这个特殊元素和ba中的a 不为0的隐含信息,就能得到简便解法.考点3:集合中涉及到的数学思想<教师备案> 本讲的例题很多都涉及到数学思想,如例1与例2都涉及到了分类讨论的思想,例5与例6会涉及到数形结合的思想.例3是对集合的思想的集中体现,可以在这里对集合中常用的数学思想作一个介绍与说明.例3不同的方法对应不同的思考方式,直接解决需要分类讨论,间接解决就是考虑问题的反面.遇到至少有、至多有的问题,需要注意问题的反面的形式.【例3】已知集合{}2|320A x ax x =++=中至多有一个元素,则实数a的取值范围是 .【解析】 0a =或98a ≥.解法一(按照A 的元素个数分类讨论):解法二(按照方程的次数分类讨论):解法三(先考虑问题的反面):备注:所有的【拓展】在学生版都不出现........,只在教师版与课件上出现,供老师选讲. 【拓展】已知{}2|0A x x x a =++≤,{}2|210B x x x a =-+-<,{}|49C x a x a =-≤≤,且A ,B ,C 中至少有一个不是空集,求实数a 的取值范围.【解析】 5|38a a a ⎧⎫<⎨⎬⎩⎭≥或.=∅ ≠∅ A 14a >14a ≤B58a ≥58a < C3a <3a ≥至少有1个不是空集,考虑方法有两种:第1种:A ≠∅或B ≠∅或C ≠∅也就是14a ≤,58a <和3a ≥取并集.第2种,至少有1个不是空集的反面是什么?如我们班至少有1个男生反面是不到1个男生,也就是没有男生,∴“至少有1个不是空集”的反面是“全都是空集”. “全都是空集”⇒取A =∅,B =∅,C =∅的公共部分也就是交集,再取个补集就行. 当遇到正面分类讨论比较多时,不妨考虑问题反面.若改成“至少有两个是空集”,那么反面是什么?最多有1个空集.比如某富二代说“我家至少有10栋房”,那么反面是他家至多有9栋房.1.子集:如果集合A 中的任意一个元素都是集合B 的元素,则A 是B 的子集,记作A B ⊆或B A ⊇; 规定:∅是任意集合的子集.如果集合A 中存在着不是集合B 中的元素,那么集合A 不包含于B ,记作A B 或B A . 2.真子集:如果集合A B ⊆,且存在x B ∈,但x A ∉,我们称集合A 是集合B 的真子集,记作A B (或B A ),读作A 真包含于B (B 真包含A ).规定:∅是任意非空集合的真子集.3.集合相等:如果A B ⊆,且B A ⊆,我们说集合A 与集合B 相等,记作A =B . 4.交集:{}|A B x x A x B =∈∈且; 5.并集:{}|AB x x A x B =∈∈或;6.补集: ①全集:如果所研究的集合都是某一给定集合的子集,那么称这个给定的集合为全集,常用U 表示.②补集:A 在U 中的补集的数学表达式是{}|U A x x U x A =∈∉,且. 知识点睛1.2集合之间的关系与运算7.A B A B A A B B ⊆⇔=⇔=.<教师备案> 集合的关系与运算在同步时放在同一个板块中讲解,如果班上学生进度太慢,且没有预习,老师可以对后面的顺序进行调整,知识回顾1与例4是集合的关系,知识回顾2是集合的运算.1.⑴ 下列各个关系式中,正确的是( )A .{}0∅=B .2∈QC .{}{}3553≠,,D .{}{}21|x x x ⊆= ⑵ 若集合{}1M x x =>-,则下列关系成立的是( )A .0M ⊆B .{}0M ⊆C .M ∅∈D .{}0M ∈⑶ 已知两个集合1M x y x ⎧⎫=∈=⎨⎬⎩⎭R ,1N y y x ⎧⎫=∈=⎨⎬⎩⎭R ,这两个集合的关系是( )A .M N =B .M N ∈C .M ND .M N ⑷ 设{}2S x x n n ==∈Z ,,{}42P x x n n ==+∈Z ,,则下列关系正确的是( ) A .S P ⊆ B .S P = C .S P D .S P【解析】 ⑴ D⑵ B ⑶ A ⑷ C2.⑴ 设集合{}|32M m m =∈-<<Z ,{}|13N n n =∈-Z ≤≤,则MN =___________.⑵ 设集合{}|||2M x x x =<∈Z ,,{210}N =--,,,则MN =_________.⑶ 已知全集{12345}U =,,,,,集合2{|320}A x x x =-+=,{|2}B x x a a A ==∈,,则集合()U A B 中元素的个数为( )A .1B .2C .3D .4【解析】 ⑴ {}101-,, ⑵ {}2101--,,, ⑶ B考点4:集合的关系 【例4】 ⑴设集合{}|61M x x k k ==+∈Z ,,{}|64N x x k k ==+∈Z ,,{|32}P x x k k ==-∈Z ,,则下列说法正确的有________.①M N P = ②()M N P ③M N =∅ ④P M N =⑵设集合1|24k M x x k ⎧⎫==+∈⎨⎬⎩⎭Z ,,1|42k N x x k ⎧⎫==+∈⎨⎬⎩⎭Z ,,则( )A .M N =B .M NC .M ND .M N =∅暑假知识回顾经典精讲⑶已知集合1|6M x x m m ⎧⎫==+∈⎨⎬⎩⎭Z ,,1|23n N x x n ⎧⎫==-∈⎨⎬⎩⎭Z ,,1|26p P x x p ⎧⎫==+∈⎨⎬⎩⎭Z ,,则M 、N 、P 满足的关系是( )A .M N P =B .M N P =C .M N PD .NP M =【解析】 ⑴ ③④;⑵ B ; ⑶ B ;考点5:集合的关系与运算<教师备案> 例5是具体的集合的关系与运算,其中⑴涉及一元二次方程的解集,是有限集问题;从⑵-⑷是连续数集问题,借助韦恩图会更容易解决.对于一般的集合问题,这里有个易错点,即空集是任何集合的子集,考虑子集问题先想空集!为了避免有部分学生没有上过暑期班,所以这一节我们尽量避开了集合的区间表示法.【例5】 ⑴已知{}{}22240,2(1)10A x x x B x x a x a =+==+++-=,其中a ∈R ,如果A B B =,则实数a 的取值范围是_______.⑵已知集合{}|25A x x =-<<,{}|121B x a x a =+-≤≤,若A B B =,则实数a 的取值范围是 .⑶已知集合{}|40A x x x =><或,{}|10B x ax =->,若A B A =,则实数a 的取值范围是 .⑷设集合{}1A x x a x =-<∈R ,,{}15B x x x =<<∈R ,,若A B =∅,则实数a 的取值范围是___________.【解析】 ⑴ {|1a a -≤或1}a =;⑵ {|3}a a <;⑶ 1|4a a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭≤;⑷ {|0a a ≤或6}a ≥;【拓展】设集合{}|21A x a x a =+≤≤,{}|2151B x a x a =-+≤≤,若A B ⊆,则实数a 的取值范围是__________;若AB ,则实数a 的取值范围是___________.【解析】 ①{|1a a <-或01}a ≤≤;② {|01}a a ≤≤;<教师备案> 对于具体集合的子集问题例5已经讲得很明白,对于抽象的集合,要理解A B ⊆,需要从元素角度出发:即对任意的x A ∈,有x B ∈;这在证明抽象的集合的关系时很有用,见下面的德摩根律的证明.集合的运算满足德摩根律:①()U A B =()()U U A B ;②()U A B =()()U U A B . 对于德摩根律,可以使用两个集合相等的定义进行抽象的证明,如下: 证明:① 对任意的()U x A B ∈,则x A B ∉,从而x A ∉且x B ∉;因为x A ∉,所以U x A ∈;因为x B ∉,所以U x B ∈,从而()()U Ux A B ∈;从而有()()()UU U AB A B ⊆;对任意的()()U UA B x ∈,则Ux A ∈且U x B ∈,从而x A ∉,且x B ∉.故()x A B ∉,即()Ux AB ∈,故()()()U UUA B A B ⊆.综上有()UA B =()()UUA B ;②对任意的()Ux A B ∈,则x AB ∉,从而x A ∉或x B ∉;若x A ∉,则U x A ∈,从而()()U Ux A B ∈;若x B ∉,则U x B ∈,从而()()UUx A B ∈;从而有()()()UU U AB A B ⊆;对任意的()()U UA B x ∈,则U x A ∈或U x B ∈,即x A ∉或x B ∉,从而()x AB ∉,故()U x A B ∈,故()()()U U U A B A B ⊆. 综上有,()U A B =()()UUA B .德摩根律的严格证明并不容易,学生需要时间慢慢适应高中的严格的推理有.德摩根律的正确性借助于韦恩图是很容易得到的,韦恩图在表示集合的关系与运算时非常直观.见例6.考点6:韦恩图 【例6】 ⑴设A 、B 、I 均为非空集合,且A B I ⊆⊆,则下列各式中错误的是( ) A .()I A B I = B .()()I I A B I = C .()I A B =∅ D .()()I I I A B B = ⑵若全集{}123456789U =,,,,,,,,,A 、B 为U 的子集,且(){}19UA B =,,{}2AB =,()(){}468UUA B =,,,求A 、B 和UB .【解析】 ⑴ B ; ⑵ {}2357A =,,,,{}129B =,,,{}345678UB =,,,,,.AA∩C U B B A∩B B∩C U AC U (A ⋃B )UU4,6,81,92B3,5,7A考点7:子集个数问题(尖子班选讲)若集合A 中有n 个元素,则集合A 的子集有2n 个,真子集有21n -个,非空真子集有22n -个.<教师备案> 这个结论可以归纳得到:当A 中有两个元素时,记为212{}A a a =,,2A 的子集有4个;当A 中有三个元素时,记为3A ,323{}A A a =,2A 的四个子集仍然为3A 的子集,且这些子集中加入元素3a 后会得到四个新的互不相同的子集,且3A 的每个子集都可以归在这两类中,从而3A 的子集个数是2A 的两倍,从而3A 有8个子集,可以归纳得到n A (含有n 个元素的集合)有2n 个子集.如果利用乘法原理(奥数学介绍过,在高二会进行系统学习),会很容易得到这个结论,要得到n A 的子集,只需考虑n A 的每个元素在或不在这个子集中,对n 个元素,可以通过n 步得到,每步有两种不同的方法,故共对应2n 个子集.【例7】 ⑴已知A B ⊆,A C ⊆,{01234}B =,,,,,{0248}C =,,,,则满足上述条件的集合 A 的个数是( )A .8B .32C .16D .4⑵已知{12310}A =,,,,,{12345}B =,,,,,若C 是A 的子集,且B C ≠∅,则子集C 共有_____个.⑶若集合A 满足:对任意x A ∈,都有1A x∈,就称A 是“和谐”集合.则在集合111012345632M ⎧⎫=-⎨⎬⎩⎭,,,,,,,,, 的所有非空子集中,“和谐”集合有_______个.【解析】 ⑴ A⑵ 992; ⑶ 15(2009年北京)已知数集{}12n A a a a =,,,()1212n a a a n <<<≤,≥具有性质:P 对任意的i j ,()1i j n ≤≤≤,i j a a 与j ia a 两数中至少有一个属于A .⑴ 分别判断数集{}134,,与{}1236,,,是否具有性质P ,并说明理由; ⑵ 证明:11a =,且1211112nn na a a a a a a ---+++=+++. 【解析】 ⑴ 由于34⨯与43均不属于数集{}134,,,所以该数集不具有性质P . 由于12⨯,13⨯,16⨯,23⨯,62,63,11,22,33,66都属于数集{}1236,,,, 所以该数集具有性质P .⑵ 因为{}12n A a a a =,,,具有性质P ,所以n n a a 与n naa 中至少有一个属于A .由于121n a a a <<<≤,所以n n n a a a >,故n n a a A ∉.从而1n naA a =∈,故11a =.因为121n a a a =<<<,所以k n n a a a >,故()23k n a a A k n ∉=,,,. 由A 具有性质P 可知()123nka A k n a ∈=,,,,. 又因为121n n n n n n a a a aa a a a -<<<<,所以121121n n n n n n n n a a a aa a a a a a a a --====,,,,.从而121121n n n n n n n n a a a aa a a a a a a a --++++=++++,故1211112nn na a a a a a a ---+++=+++.【演练1】设集合{}113A =-,,,{}224B a a =++,,{}3AB =,则实数a =_____.【解析】1.【演练2】⑴ 已知{}234567U =,,,,,,{}3457M =,,,,{}2456N =,,,,则( ) A .{}46,MN = B .MN U =C .()U N M U =D .()U M N N =⑵ 已知集合{}|1M y y x ==+,(){}|23N x y y x ==+,,则集合MN 中的子集个数为( )A .0B .1C .2D .4⑶ 集合{}101A =-,,,A 的子集中含有元素0的子集共有( ) A .2个 B .4个 C .6个 D .8个【解析】 ⑴ B ;⑵ B ; ⑶ B .【演练3】已知集合{|25}A x x =-≤≤,{}|121B x m x m =+-≤≤,若A B A =,求实数m 的取值范围.【解析】 3m ≤.【演练4】已知集合2{|210}A x ax x =∈++=R ,其中a ∈R .⑴ 1是A 中的一个元素,用列举法表示A ;⑵ 若A 中有且仅有一个元素,求a 的值组成的集合B ; ⑶ 若A 中至多有一个元素,试求a 的取值范围.【解析】 ⑴ 1,13A ⎧⎫=-⎨⎬⎩⎭.⑵ {01}B =,.⑶ {}|10a a a =≥或.【演练5】设A B ,是两个非空集合,定义A 与B 的差集{|A B x x A -=∈且}x B ∉,⑴已知集合{1234}A =,,,,{2345}B =,,,,求它们的差集A B -与B A -;⑵已知{|4}A x x =>,{|6}B x x =<,求()A A B --及()B B A --,并猜测它们之间的关系;⑶若差集A B -与B A -是同一集合,证明A B =.【解析】 ⑴ {1}A B -=,{5}B A -=;⑵ (){|46}A A B x x --=<<,(){|46}B B A x x --=<<,实战演练由此猜测()()A A B B B A --=--.⑶ 对任意的x A ∈,若x B ∉,则x A B ∈-,但x B A ∉-,与已知条件矛盾,故对任意的x A ∈,有x B ∈,从而A B ⊆;同理有,B A ⊆,故A B =.已知集合{}1234A a a a a =,,,,{}22221234B a a a a =,,,,i a ∈N (1234i =,,,),其中1234a a a a <<<,且{}14A B a a =,,1410a a +=,A B 的所有元素之和为124, 求⑴14a a ,;⑵A .【解析】 ∵20i a ≥()1234i =,,,,{}14A B a a =,,∴211a a =,则10a =或11a =.若10a =,则410a =,又集合B 中必存在某个数的平方为10,即A 中存在10,这与(12345)i a i ∈=N ,,,,矛盾,因此有11a =,∴49a =.由49a =知3A ∈,于是利用A B 的元素之和为124,分23a =或33a =进行讨论,①若23a =,则有23313981124a a +++++=,解得35a =或36a =-(舍),②若33a =,则有22213981124a a +++++=,解得25a =或26a =-(舍),∵23a a <,∴2335a a ==,,综上所述,{}1359A =,,,.大千世界。

第一章 集合1.1 集合与集合的表示方法1.集合的概念(1)定义集合是数学中最原始的不定义的概念,只能给出描述性说明:某些指定的且不同的对象集在一起就成为一个集合。

组成集合的对象叫元素。

集合常用大写字母A B C 、、、…来表示。

元素常用小写字母a b c 、、、…来表示。

集合是一个确定的整体,因此对集合也可以这样描述:具有某种属性的对象的全体组成一个集合。

对于集合我们一定要从整体的角度来看待它。

例如由“我们的同学”组成的一个集合A ,则它是一个整体,也就是一个班集体,也可以用我们班的序号来替代它。

构成集合的对象必须是“确定”的且“不同”的。

其中“确定”是指构成集合的对象具有非常明确的特征,这个特征不是模棱两可的;“不同”是指构成集合的各个对象互不相同。

(2)元素与集合的关系元素与集合的关系有属于与不属于两种:元素a 属于集合A ,记作a A ∈;元素a 不属于集合A ,记作a A a A ∉∈或。

a A ∈与a A ∉取决于a 是不是集合A 中的元素。

根据集合中元素的确定性,可知对任何a 与A ,在a A ∈与a A ∉这两种情况中必有一种且只有一种成立。

符号“∈”“∉”仅表示元素与集合之间的关系,不能用来表示集合与集合之间的关系。

(3)集合中元素的特性①确定性:设A 是一个给定的集合,x 是某一具体对象,则x 或者是A 的元素,或者不是A 的元素,两种情况必有一种且只有一种成立。

例如A ={0,1,3,4},可知0,6A A ∈∉。

②互异性:“集合中的元素,必须是互异的”,就是说“对于一个给定的集合,它的任必修一何两个元素都是不同的”。

如方程2(4)0x -=的解集记为{4},而不能记为{4,4}。

③无序性:集合与其中元素的排列次序无关,如集合{a ,b ,c}与{c ,b ,a}是同一个集合。

(4)集合的分类集合根据它含有的元素个数的多少分为两类:有限集:含有有限个元素的集合。

如“方程3x+1=0的解组成的集合”,由“2,4,6,8组成的集合”,它们的元素个数是可数的,因此这两个集合是有限集。

【高中数学】必修一集合知识点大集合1.集合中的数形结合思想

集合语言的转化

集合是一种基本的数学语言,其常见形式主要有:文字语言、符号语言及图形语言,这三种形式是紧密联系的。

用集合语言来包装其他知识点,则是近几年高考命题的一种常用手段。

因此能否灵活、准确地进行集合语言转换,透过现象把握集合问题的本质,对同学们来说,显得尤为重要。

本文试着结合一些具体的题目,说明如何灵活进行集合语言的互相转化,突破解题过程的思维瓶颈,以期对同学们的学习和备考有所帮助。

1、集合语言的符号化

2、集合语言的文字化

3、集合语言的图形化

● 注:建立图形语言与符号语言之间的对应关系,将抽象的符号语言转化为图形语言,让图形说话,化难为易,化抽象为具体,是解决集合问题的一种重要思路。

集合的文字语言、符号语言和图形语言三者是紧密联系的。

灵活、准确地进行语言转换,才能把握集合问题的本质,突破解题过程的思维瓶颈,优化思维过程,取得理想的解题效果。

成考数学知识点大全成考数学知识点11 集合思想及应用集合是高中数学的根本知识,为历年必考内容之一,主要考查对集合根本概念的认识和理解。

例:集合A={(x,y)|x2+mx-y+2=0},B={(x,y)|x-y+1=0,且0≤x≤2},如果A∩B≠ ,求实数m的取值范围。

2 充要条件的判定充分条件、必要条件和充要条件是重要的数学概念,主要用来区分命题的条件p和结论q之间的关系。

例:关于x的实系数二次方程x2+ax+b=0有两个实数根α、β,证明:|α|<2且|β|<2是2|a|<4+b且|b|<4的充要条件3 运用向量法解题本节内容主要是帮助考生运用向量法来分析,解决一些相关问题。

例:三角形ABC中,A(5,-1)、B(-1,7)、C(1,2),求:(1)BC边上的中线AM的长;(2)∠CAB的平分线AD的长;(3)cosABC的值。

4 三个“二次〞及关系三个“二次〞即一元二次函数、一元二次方程、一元二次不等式是中学数学的重要内容,具有丰富的内涵和密切的联系,同时也是研究包含二次曲线在内的许多内容的工具。

高考试题中近一半的试题与这三个“二次〞问题有关。

例:对于x的所有实数值,二次函数f(x)=x2-4ax+2a+12(a∈R)的值都是非负的,求关于x的方程 =|a-1|+2的根的取值范围。

5 求解函数解析式求解函数解析式是高考重点考查内容之一,需引起重视。

例:f(2-cosx)=cos2x+cosx,求f(x-1)。

例:(1)函数f(x)满足f(logax)= (其中a>0,a≠1,x>0),求f(x)的表达式。

(2)二次函数f(x)=ax2+bx+c满足|f(1)|=|f(-1)|=|f(0)|=1,求f(x)的表达式。

6 函数值域及求法函数的值域及其求法是近几年高考考查的重点内容之一。

例:设m是实数,记M={m|m>1},f(x)=log3(x2-4mx+4m2+m+ )。

高中数学教学课例《集合》课程思政核心素养教学设计及总结反思在这一集合课中,我首先从初中代数与几何涉及的集合实例入手,引出了集合与集合元素的概念,并且结合实例对集合的概念进行了说明。

接着,介绍了集合的常用表示方法、集合元素的特征以及常用集合的表示。

这些集合的初步知识在高中数学中显得格外重要,因为它们是研究、教材分析和使用数学语言的基础,同时也为引入函数的定义做好了铺垫。

为了符合新课程标准和学生实际,我确定了本节课的教学重点为集合的基本概念及元素特征,教学难点则为集合元素的三个特征和体会元素与集合的属于关系。

通过情景设置提出问题,揭示课题,培养学生主动探究新知的惯,并通过“自主研究、合作与探究”实现“一切以学生为中心”的理念。

同时,通过讲述一些集合的相关数学和数学家的经历故事,让学生更加了解数学史,从而使学生对数学更加感兴趣,有助于提高上课的效率。

在高中阶段,用符号语言力分析刻画图形语言,用定量分析解释定性结果,有利于培养学生的理性思维,为后续函数的研究作准备,也为利用倒数研究单调性的相关知识奠定了基础。

教法与学法是互相联系和统一的,不能孤立去研究。

针对本节课,我采用“生活实例与数学实例”相结合,“师生互动与课堂讲解”相辅助的方法。

通过不同层次的练体验,凭借有趣、实用的教学手段,突出重点,突破难点。

学生是研究的主人,以学生为主教学策略选体,创造条件让学生参与探究活动,不仅提高了学生探究与设计能力,更让学生获得研究的技能和激发学生的研究兴趣。

因此,本次课我采用的学法有自主探究、观察发现、合作交流和归纳总结。

无论采取什么样的教法和学法,每节课都应不断研究学生的研究心理机制,不断优化教师本身的教学行为,自始至终以学生为主体,为学生创造和谐的课堂氛围。

本节课的流程包括六个环节:创设情境、自主探究、讨论辨析、变式训练、课堂小结和作业布置。

这些环节由浅入深,逐步加深对概念的理解,提高学生研究的兴趣,以达到良好的教学效果。

集合在高中数学教程中的作用和意义集合在高中阶段的数学课程中具有十分重要的地位。

集合是高中阶段数学课程引人的第一个概念,是整个高中数学课程内容的基础,集合的知识与后续内容的学习有着密切的联系。

集合是学习、掌握、使用数学语言的基础,集合形象化地将生活实际问题用数学符号表示出来,从而简化了用数学分析实际问题的语言,为相关数学知识奠定一定的理论基础。

许多重要的高中数学内容如函数、方程、不等式、立体几何、解析几何、概率统计等都需要用集合的语言来表述相关问题,集合对这些内容的后续学习均发挥了显著作用。

集合作为高中数学中基础且必需的数学语言,在高中数学课程中具有以下几点作用。

培养学生运用数学语言学习数学、进行交流的能力。

高中数学课程只将集合作为一种语言来学习,符合高中学生的认知水平。

在此基础上,通过对集合知识的教学,很好地培养了学生用数学语言描述生活实例,交流实际问题的能力。

为后续高中数学知识的学习奠定知识基础、提供分析问题的方法。

集合语言具有简洁、明确的特性,并且可以清晰地表达事物之间的关系,为后续高中数学知识的学习奠定十分重要的语言基础。

此外,集合知识可以很好地为师生提供分析问题的简便方法,如韦恩图(集合的表示法之一)可以直观清晰地表达事物之间的关系,在后续高中阶段概率统计内容的学习中,概率事件之间关系的分析就用到韦恩图的内容来进行分析。

帮助学生进行思维过渡,从而开始自主学习的体验。

集合内容抽象程度较高,蕴含着丰富的数学思想,并且有其独特的符号和表达方法,对学生的理解能力有一定的要求。

因此,集合作为高中数学课程的第一个内容,可以帮助刚进入高中阶段的学生进行思维过渡。

学生以此为“跳板”,提高抽象思维能力,为后续数学内容的学习开启新的体验。

高中数学中集合思想的应用

集合是近代数学中的一个重要概念,集合思想已成为现代数学的理论基础,与高中数学的许多内容有着广泛的联系,中学数学所研究的各种对象都可以看作集合或集合中的元素,用集合语言可以明了地表述数学概念,准确、简捷地进行数学推理。

集合论的创始人是徳国数学家康托尔(g.cantor,1845-1918)。

他的集合思想的主要特征包括概括原则、外延原则、一一对应原则和实无穷思想。

其概括原则用于造集,外延原则保证了集合的确定性,一一对应原则引出了基数概念,揭示了无穷集的本质特征。

三个原则的采用,使数学中引入了实无穷思想。

数学教师在教学中还可以运用集合思想建立数学概念系统,或在复习教学中帮助学生归纳、整理数学知识。

对于数学学习来说,要帮助学生养成这样一种集合的思维习惯:善于把在某些方面有类似性质的对象(或满足某一条件的对象)放在一起视为一个集合,然后利用集合的有关概念或通过集合的有关计算来研究和解决问题。

人教b版教材中更是注重了集合思想,下面谈谈教材在集合思想的突出应用:

应用一:主要表现为一个概念是另一个概念的一般化,或此概念是彼概念的特殊情形。

用集合的包含关系建立概念系统,可以培养学生善于将概念推广的研究精神,并能帮助学生对数学定理、法则、公式等的认识进一步系统化,从而提高学习质量。

如:{正方体}{长方体}{直平行六面体}{平行六面体}

{四棱柱}{棱柱};数列与函数两概念;互斥事件与对立事件两概念等。

例1:给出四个命题:(1)各侧面是正方形的棱柱都是正棱柱,(2)对角面是全等矩形的六面体一定是长方体,(3)有两个侧面垂直于底面的棱柱一定是直棱柱,(4)长方体一定是正四棱柱。

其中正确命题的个数是:

a.0

b.1

c.2

d.3

分析:借助集合间的关系,明确各概念的联系和区别。

此题选a。

例2:数列{a n}是等差数列,a1=50,d=-0.6,求此数列的前n项和的最大值。

分析:数列的定义域是正整数集(或它的有限子集{1、2、3、4、……n}),因此可把数列作为特殊函数理解。

思路1:表示等差数列的孤立的点在直线上,因此可应用单调性。

由a1=50,d=-0.6,得a n=-0.6n+50.6,令an≤0,有n≥84.3。

又n∈n+,则n≥85,即从第85项起以后各项均小于0。

所以(sn)max=s84=2108.4

思路2:等差数列的前n项和sn是关于n的二次函数,可用二次函数的方法处理。

sn=50n+n(n-1)2×(-0.6)=-0.3n2+50.3n,当n取接近于5036的自然数,即n=4时,sn达到最大值s84=2108.4

例3:若以连续掷两次骰子分别得到的点数m,n作为点p的坐标,求点p在圆x2+y2=16内的概率。

(人教b版必修3,118页第3题)

分析:记点p在圆x2+y2=16内为事件a,则a是基本事件空间ω的子集。

基本事件总数是6×6=36,a包含的基本事件有(1,1)(2,2)(1,3)(1,2)(2,3)(3,1)(3,2)(2,1)共8个,p(a)=836=29.

应用二:有许多数学问题,它的解是由几个条件决定的,每一个条件都可以确定某种元素的一个集合,它们的交集的元素就是问题的解,对这样一类数学问题,我们常可以运用求交集的思想来试错与筛选。

例4:求函数y=4-x(x+1)(x-1)的定义域。

(人教b版必修1,86页第4题)

分析:函数的定义域是指使式子有意义的集合,由多个式子经过代数运算而成的函数,求其定义域需取多个式子有意义的交集。

由4-x≥0(x+1)(x-1)≠0得x≤4x≠±1

所以函数的定义域是(-∞,-1)∪(-1,1)∪(1,4)。

例5:已知函数y=log12(3x2-ax+5)在[-1,+∞]上是减函数,求a的取值范围。

分析:本题含着两层意思:3x2-ax+5>0在[-1,+∞]上恒成立,t=3x2-ax+5在[-1,+∞]上是增函数,实数a的范围是两

者的交集。

由题意得:a6≤-1,且满足x=-1时3x2-ax+5>0,综上得-8

而有些需要分类讨论的问题,解题过程往往过于繁杂,此时运用补集的思想(即“正难则反”思想)去解答,常常可以简化讨论。

例6:掷3枚硬币,至少出现一个正面向上的概率是(人教b版必修3,131页第2(3)题)

分析:“至少出现一个正面向上”的事件含有1个向上,2个向上,3个向上3类可能,正面做答比较繁琐,可以从它的对立面出发,考虑“一次也不出现正面向上”即“全是反面”的概率。

p=1-18=78。

例7:如果一元二次方程ax2+2x+1=0至少有一个负的实数根,确定这个结论成立的充要条件。

(人教b版选修2—1,31页第6题)

分析:“方程至少有一个负的实数根”有一个负根,两个负根两类可能,正面做答比较繁琐,可以从它的对立面出发,考虑“方程没有负的实数根”。

由δ=4-4a≥0有,a≤1。

又-2a>01a>0a无解。

因此,a≤1。

布鲁纳说过,掌握数学思想可使数学问题更容易理解和记忆,领会数学思想是通向迁移大道的“光明之路”。

本部分内容含有丰富的数学思想,例如数形结合的思想、分类讨论的思想、等价转化

的思想、正难则反的思想等等,显得十分活跃。

在教学过程中,注意这些数学思想的挖掘、提炼和渗透,不仅可以帮助学生掌握知识的本质,驾驭问题的求解,而且对于开发学生的智力,培养学生的能力,优化学生的思维品质,提高课堂教学的效果,都具有十分重要的意义。