第六章 燃烧过程及混合气形成.

- 格式:ppt

- 大小:4.11 MB

- 文档页数:66

简述柴油机混合气的形成和燃烧过程的主要特点

柴油机混合气的形成主要通过喷油器将柴油喷入气缸内,并与空气混合形成可燃的混合气。

在柴油机中,柴油的喷射是通过高压喷油系统实现的,喷油器会将柴油以高速喷入气缸内,形成小的液滴。

随着喷雾进一步扩散和混合,柴油蒸发成为气态,与周围的空气发生反应,形成高温、高压的混合气。

柴油机燃烧过程的主要特点有以下几点:

1. 自燃性:柴油机的燃烧过程是自燃的,即燃料不需要预先混合空气,在高温和高压的条件下,柴油会自发地点燃。

2. 气缸压力高:由于柴油机采用的是压燃式燃烧方式,混合气在气缸内的压力相对较高,通常达到较高的压缩比,从而增加了柴油机的热效率和功率。

3. 燃烧过程较长:相对于汽油机的燃烧过程来说,柴油机的燃烧速率较慢。

这是因为柴油燃料的自燃性会引起燃烧的延迟,混合气的蒸发和扩散时间相对较长。

4. 高温高压条件下生成大量烟雾:由于柴油燃烧过程中温度和压力较高,同时还有一部分未完全燃烧的碳氢化合物存在,因此柴油机的排放中常常会产生大量的烟雾和颗粒物。

综上所述,柴油机混合气的形成和燃烧过程具有高压、自燃、延迟燃烧和较高的烟雾排放等特点。

这些特点决定了柴油机在高负荷工况下有较高的热效率和牵引力,适用于重载和长途运输等场景。

第二章发动机的性能指标1.研究理论循环的目的是什么?理论循环与实际循环相比,主要作了哪些简化?答:目的:1.用简单的公式来阐明内燃机工作过程中各基本热力参数间的关系,明确提高以理论循环热效率为代表的经济性和以平均有效压力为代表的动力性的基本途径2.确定循环热效率的理论极限,以判断实际内燃机经济性和工作过程进行的完善程度以及改进潜力3.有利于分析比较发动机不同循环方式的经济性和动力性简化:1.以空气为工质,并视为理想气体,在整个循环中工质的比热容等物理参数为常数,均不随压力、温度等状态参数而变化2.将燃烧过程简化为由外界无数个高温热源向工质进行的等容、等压或混合加热过程,将排气过程即工质的放热视为等容放热过程3.把压缩和膨胀过程简化成理想的绝热等熵过程,忽略工质与外界的热交换及其泄露等的影响4.换气过程简化为在上、下止点瞬间开和关,无节流损失,缸内压力不变的流入流出过程。

2.简述发动机的实际工作循环过程。

四冲程发动机的实际循环由进气、压缩、燃烧、膨胀、排气组成3.排气终了温度偏高的原因可能是什么?有流动阻力,排气压力>大气压力,克服阻力做功,阻力增大排气压力增大,废气温度升高。

负荷增大Tr增大;n升高Tr增大,∈+,膨胀比增大,Tr减小。

4.发动机的实际循环与理论循环相比存在哪些损失?试述各种损失形成的原因。

答:1.传热损失,实际循环中缸套内壁面、活塞顶面、气缸盖底面以及活塞环、气门、喷油器等与缸内工质直接接触的表面始终与工质发生着热交换2.换气损失,实际循环中,排气门在膨胀行程接近下止点前提前开启造成自由排气损失、强制排气的活塞推出功损失和自然吸气行程的吸气功损失3.燃烧损失,实际循环中着火燃烧总要持续一段时间,不存在理想等容燃烧,造成时间损失,同时由于供油不及时、混合气准备不充分、燃烧后期氧不足造成后燃损失以及不完全燃烧损失4.涡流和节流损失实际循环中活塞的高速运动使工质在气缸产生涡流造成压力损失。

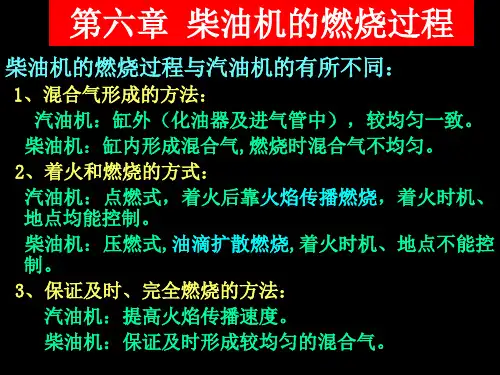

简述柴油机混合气的形成和燃烧过程的主要特点

柴油机混合气的形成和燃烧过程的主要特点如下:

1. 混合气形成:柴油机燃烧采用的是直接喷射燃油的方式,燃油通过喷油嘴喷入到气缸内,然后与空气混合形成混合气。

相比汽油机的预混合气形式,柴油机的混合气是在气缸内形成的。

2. 混合气浓度高:柴油机的混合气浓度通常较为高,可达到14:1到25:1。

这是因为柴油机所使用的燃油具有较高的能

量密度,可以同时实现更高的压缩比和更高的燃烧温度。

3. 自燃点高:柴油机的混合气具有较高的自燃点。

由于混合气浓度高和燃油的特性,混合气需要达到一定的温度才能自发燃烧。

这有助于控制燃烧过程,防止发动机产生异常燃烧。

4. 点火方式不同:柴油机的燃烧是通过压燃来实现的,而非火花点火。

燃油喷入气缸后由于高压和高温的作用,使得燃油迅速氧化分解,产生大量的热量和高压气体。

然后,由于压燃的作用,燃料自燃并瞬间燃烧。

5. 燃烧时间长:相比于汽油机的快速燃烧,柴油机的燃烧过程时间较长。

这是因为在柴油机燃料的压燃条件下,燃烧速度较慢,需要一定时间来完成。

6. 黑烟排放:由于柴油机燃烧的特性,其排放中容易产生黑烟。

黑烟是不完全燃烧的产物,主要由碳颗粒组成。

为了减少黑烟排放,需要控制燃烧过程,提高燃烧效率。

总体而言,柴油机混合气的形成和燃烧过程具有混合气浓度高、自燃点高、点火方式不同、燃烧时间长和黑烟排放等特点。

这些特点决定了柴油机在燃烧效率、功率输出和排放控制等方面与汽油机有着不同的特性。

第六章柴油机燃烧由于能源短缺和人类对环境保护的日益关切,使得内燃机技术工作者对柴油机燃烧、经济性以及排放产生极大的兴趣。

然而,柴油机的燃烧过程是相当复杂的,它的详细机理还不十分清楚。

柴油与空气的可燃混合气在燃烧室内若干部位产生自燃,而与此同时,一些其他地方燃油可能仍处于液态。

许多发动机在运行条件下,着火开始而燃油仍在继续向燃烧室内喷射。

此时燃烧室内的燃油同全部喷射油量之比对燃烧过程有相当大的影响。

而燃油在燃烧室内的分布规律对燃烧的组织及其形态、对排放的形成都有重要影响。

本章就柴油机燃烧的基本内容及其目前发展做一分析论述。

§ 1 燃料的喷射与蒸发1.1 喷射油束的形态燃料在高压下经喷油器孔口射入燃烧室内,随着时间进展,燃料油束向前伸展和扩张。

为了解喷雾发展过程,人们通过等容模型燃烧室对单个油束的观察,得到有关喷射特性的认识。

1.高压、室温条件下喷射的油束日本学者藤本等人用高压等容模型燃烧室在室温条件下做试验。

燃烧室内压力为p0=0.098~9.91MPa,喷孔直径为0.27mm,喷油量取0.09g,喷油器开启压力p j=33.7MPa。

试验表明,从喷射开始后约0.5ms 至喷射结束时,油束形态有类似模式,如图6-1所示。

一个充分发展的油束,可将其分成各具特征的若干部分。

主流区:位于油束核心部分,单位体积内油滴量多,粒度大,流速大,动量大,为高密度的主流部分。

混流区:燃料油滴数量少,粒度也小,流速低,在油滴间卷吸入大量空气形成浓度减小的混合流域,它处于主流区的周围。

初始部分l s:油束刚离喷口具有较明显的圆锥形部分的长度。

混合部分l c:从初始部分末端至油束边界成湍流状态部分的长度。

穿透部分l p:为l s+l c,即基本保持圆锥形部分的长度。

稀释部分l d:油束的顶端,燃油稀疏部分。

通过观察和测量得知,喷射油束卷吸周围空气进入穿透部分。

而油束顶端在向前伸展中一方面排开周围空气,同时也卷吸进一些空气形成不断增长的逐渐稀薄的可燃混合气。

二.可燃混合气的形成与燃烧大体分四个时期(1)备燃期:从喷油开始→开始着火燃烧为止喷入气缸中的雾状柴油并不能马上着火燃烧,气缸中的气体温度,虽然已高于柴油的自燃点,但柴油的温度不能马上升高到自燃点,要经过一段物理和化学的准备过程。

也就是说,柴油在高温空气的影响下,吸收热量,温度升高,逐层蒸发而形成油气,向四周扩散并与空气均匀混合(物理变化)。

随着柴油温度升高,少量的柴油分子首先分解,并与空气中的氧分子进行化学反映,具备着火条件而着火,形成了火源中心,为燃烧作好了准备。

这一时期很短,一般仅为0.0007~0.003 秒。

(2)速燃期:从燃烧开始→气缸内出现时为止火源中心已经形成,已准备好了的混合气迅速燃烧,在这一阶段由于喷入的柴油几乎同时着火燃烧,而且是在活塞接近上止点,气缸工作容积很小的情况下进行燃烧的,因此,气缸内的压力P迅速增加,温度升高很快。

(3)缓燃期:从出现→出现为止这一阶段喷油器继续喷油,由于燃烧室内的温度和压力都高,柴油的物理和化学准备时间很短,几乎是边喷射边燃烧。

但因为气缸中氧气减少,废气增多,燃烧速度逐渐减慢,气缸容积增大。

所以气缸内压力略有下降,温度达到最高值,通常喷油器已结束喷油。

(4)后燃期:缓燃期以后的燃烧这一时期,虽然不喷油,但仍有一少部分柴油没有燃烧完,随着活塞下行继续燃烧。

后燃期没有明显的界限,有时甚至延长到排气冲程还在燃烧。

后燃期放出的热量不能充分利用来作功,很大一部分热量将通过缸壁散至冷却水中,或随废气排出,使发动机过热,排气温度升高,造成发动机动力性下降,经济性下降。

因此,要尽可能地缩短后燃期。

综上所述,要使燃烧过程进行得好,混合气形成的好环是关键,所以对混合气形成的要求如下:①必须要有足够的空气量和适当的柴油量因为柴油燃烧放出热量是由于柴油和空气中的氧气在一定温度和压力条件下产生化学作用的结果,所以空气与柴油是放热的两个重要因素。

空气量与柴油量比例不同,所形成的可燃混合气的成分也就不同,一般要求:α=1.3~1.5 ;α过大,混合气过稀,燃烧速度慢,散发热量多,Ne↓ ;α 过小,混合气过浓,燃烧不完全,油耗增加,冒黑烟,经济性变坏。

第一章发动机的性能1.简述发动机的实际工作循环过程。

1)进气过程:为了使发动机连续运转,必须不断吸入新鲜工质,即是进气过程。

此时进气门开启,排气门关闭,活塞由上止点向下止点移动。

2)压缩过程:此时进排气门关闭,活塞由下止点向上止点移动,缸内工质受到压缩、温度。

压力不断上升,工质受压缩的程度用压缩比表示。

3)燃烧过程:期间进排气门关闭,活塞在上止点前后。

作用是将燃料的化学能转化为热能,使工质的压力和温度升高,燃烧放热多,靠近上止点,热效率越高。

4)膨胀过程:此时,进排气门均关闭,高温高压的工质推动活塞,由上止点向下至点移动而膨胀做功,气体的压力、温度也随之迅速下降。

(5)排气过程:当膨胀过程接近终了时,排气门打开,废气开始靠自身压力自由排气,膨胀过程结束时,活塞由下止点返回上止点,将气缸内废气移除。

3.提高发动机实际工作循环热效率的基本途径是什么?可采取哪些基本措施?提高实际循环热效率的基本途径是:减小工质传热损失、燃烧损失、换气损失、不完全燃烧损失、工质流动损失、工质泄漏损失。

提高工质的绝热指数κ。

可采取的基本措施是:⑴减小燃烧室面积,缩短后燃期能减小传热损失。

⑵. 采用最佳的点火提前角和供油提前角能减小提前燃烧损失或后燃损失。

⑶采用多气门、最佳配气相位和最优的进排气系统能减小换气损失。

⑷加强燃烧室气流运动,改善混合气均匀性,优化混合气浓度能减少不完全燃烧损失。

⑸优化燃烧室结构减少缸内流动损失。

⑹采用合理的配缸间隙,提高各密封面的密封性减少工质泄漏损失。

4.什么是发动机的指示指标?主要有哪些?答:以工质对活塞所作之功为计算基准的指标称为指示性能指标。

它主要有:指示功和平均指示压力.指示功率.指示热效率和指示燃油消耗率。

5.什么是发动机的有效指标?主要有哪些?答:以曲轴输出功为计算基准的指标称为有效性能指标。

主要有:1)发动机动力性指标,包括有效功和有效功率.有效转矩.平均有效压力.转速n和活塞平均速度;2)发动机经济性指标,包括有效热效率.有效燃油消耗率;3)发动机强化指标,包括升功率PL.比质量me。

汽油机可燃混合气的形成汽油机是一种常见的内燃机,其工作原理是通过燃烧混合气体产生能量驱动车辆或机械运转。

而汽油机的可燃混合气的形成是实现这一过程的关键。

本文将从混合气的组成、混合气的调配以及混合气的点火等方面,详细介绍汽油机可燃混合气的形成过程。

我们来了解一下汽油机可燃混合气的组成。

可燃混合气主要由空气和汽油组成。

空气中含有氧气,而氧气是燃烧的必要条件。

汽油则是一种燃料,其中含有碳氢化合物。

在燃烧过程中,汽油中的碳氢化合物与氧气发生化学反应,产生二氧化碳、水和能量。

因此,混合气中的氧气和汽油的比例是影响燃烧效果的重要因素。

混合气的调配是形成可燃混合气的关键步骤。

混合气的调配是通过进气系统实现的。

汽油机进气系统通常包括空气滤清器、进气管道、节气门和进气歧管等部件。

空气滤清器的作用是过滤空气中的杂质,保证进入气缸的空气质量。

进气管道将空气引入到发动机内部。

节气门的开度可以调节空气的流量。

而进气歧管则将空气分配到各个气缸中。

通过调节这些部件,可以控制混合气中空气和汽油的比例,以实现最佳的燃烧效果。

混合气的点火是混合气燃烧的关键步骤。

点火系统由点火线圈、火花塞和点火控制装置组成。

点火线圈将电能转化为高压电流,通过火花塞引燃混合气。

点火控制装置则控制点火时间和点火顺序。

在正时点,点火线圈会产生高压电流,使火花塞产生火花,点燃混合气。

混合气的点火需要考虑到点火的时机和点火的能量。

时机过早或过晚,都会影响燃烧效果。

能量不足则无法点燃混合气,能量过大则会造成爆震。

汽油机可燃混合气的形成是一个复杂的过程,需要考虑到混合气的组成、混合气的调配以及混合气的点火等因素。

只有在合适的条件下,混合气才能充分燃烧,释放出足够的能量,推动发动机正常工作。

因此,在汽油机维护和使用过程中,需要对混合气进行合理的调配和点火控制,以确保发动机的高效运行。