高危儿早期的家庭识别

- 格式:docx

- 大小:37.22 KB

- 文档页数:2

高危儿病症的识

别

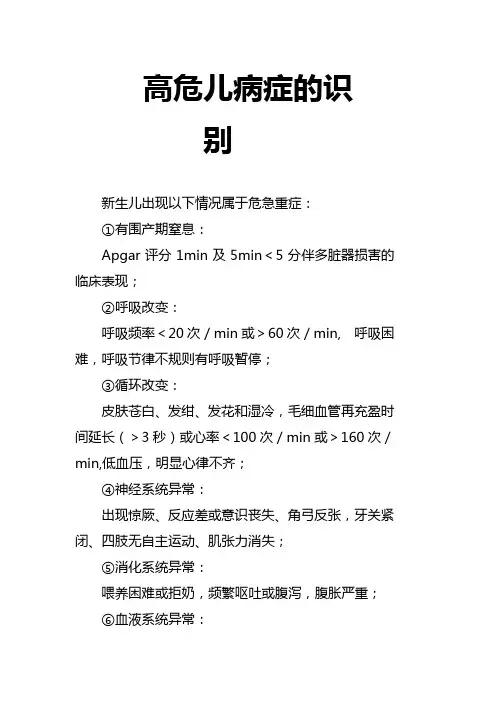

新生儿出现以下情况属于危急重症:

①有围产期窒息:

Apgar评分1min及5min<5分伴多脏器损害的临床表现;

②呼吸改变:

呼吸频率<20次/min或>60次/min, 呼吸困难,呼吸节律不规则有呼吸暂停;

③循环改变:

皮肤苍白、发绀、发花和湿冷,毛细血管再充盈时间延长(>3秒)或心率<100次/min或>160次/min,低血压,明显心律不齐;

④神经系统异常:

出现惊厥、反应差或意识丧失、角弓反张,牙关紧闭、四肢无自主运动、肌张力消失;

⑤消化系统异常:

喂养困难或拒奶,频繁呕吐或腹泻,腹胀严重;

⑥血液系统异常:

贫血,红细胞增多症,血小板减少性紫癜,出血性素质等;

⑦出生24小时内出现黄疸或证实Rh血型不符者;

⑧明显的先天畸形需外科手术者;

⑨早产儿或低体重儿。

2023-11-06CATALOGUE目录•高危儿家庭识别概述•高危儿家庭识别的风险因素•高危儿家庭识别的评估工具•高危儿家庭识别的干预措施•高危儿家庭识别的预防措施•高危儿家庭识别的影响与展望01高危儿家庭识别概述高危儿家庭识别是指通过一定的方法和流程,识别出具有较高风险因素的儿童及其家庭,以便采取及时、有效的干预措施,预防或减少儿童发展中的风险。

高危儿家庭具有以下特点:儿童年龄较小、家庭环境不良、家长存在心理或行为问题等。

定义与特点及时发现并解决儿童发展中的问题通过高危儿家庭识别,可以及时发现儿童发展中的问题,如认知、情感、行为等方面的问题,从而采取有效的干预措施,避免或减少儿童发展中的风险。

提供个性化干预服务根据不同高危儿家庭的特点,可以提供个性化的干预服务,如心理咨询、家庭教育指导等,以满足不同家庭的需求,提高干预效果。

高危儿家庭识别的意义目前,高危儿家庭识别主要依靠医疗、教育等机构的专业人员在进行,如儿科医生、幼儿园老师等。

然而,这些专业人员的资源和数量有限,难以覆盖所有的高危儿家庭。

现状高危儿家庭识别的挑战主要包括以下几个方面:如何提高专业人员的识别能力、如何建立有效的信息共享机制、如何提高家长和社会的认识和参与度等。

挑战高危儿家庭识别的现状与挑战02高危儿家庭识别的风险因素高龄产妇(尤其是40岁以上)面临更高的生育风险,可能影响胎儿的健康。

高龄产妇慢性疾病吸烟和酗酒患有高血压、糖尿病、甲状腺疾病等慢性疾病的母亲,其胎儿可能面临更高的健康风险。

吸烟和酗酒的母亲可能增加胎儿的健康风险,包括神经管缺陷、早产等。

03母亲因素0201胎儿在子宫内发育迟缓可能导致出生后健康问题,如脑瘫、低血糖等。

宫内发育迟缓遗传缺陷可能导致胎儿出生后患有某些疾病,如唐氏综合症、囊性纤维化等。

遗传缺陷多胎妊娠可能增加早产和低出生体重的风险。

多胎妊娠早产可能导致胎儿器官发育不成熟,增加患病风险。

早产难产可能增加胎儿受伤和窒息的风险。

高危儿管理一、高危儿的定义高危儿(high risk infant)指已经发生或可能发生危重疾病而需要特殊监护的新生儿。

以下情况可列为高危儿1:母亲有糖尿病史,孕期有阴道流血史、感染史、孕期吸烟、吸毒、酗酒史,母亲为Rh阴性血型,过去有死胎、死产史,性传播疾病史等、严重的精神刺激、高龄母亲。

2:异常妊娠及分娩史,包括母有妊高征,先兆子痫、子痫,羊膜早破、羊水胎粪污染、胎盘早剥、前置胎盘、各种难产、手术产如高位产钳、胎头吸引、臀位牵引、分娩过程中使用镇静和止痛药物史等。

3:出生时异常,如apgar评分<7分,脐带绕颈、早产儿、小于胎龄儿、巨大儿,过期产儿、多胎儿。

4:新生儿期严重疾病:缺氧缺血性脑病、颅内出血、颅内感染、病理性黄疸等。

二、高危儿的管理模式1、部分高危儿出生后即进入新生儿科病房进行监护和治疗。

病情严重者还需进入NICU(重症监护室),待病情稳定后于适当的时间进行新生儿行为神经测查(一般这个时间选择在足月儿生后7天、14天、28天,早产儿则在胎龄满40周后的7天、14天、28天进行)。

这个测查对判断预后很有价值,做起来也挺方便的,经济、实用,不需要昂贵的器材,只需一个摇铃,一个红球和一把手电,适当的培训。

若当着家长的面做,则对早期养育具有积极的指导作用。

2、高危儿从新生儿科出院时应对家长进行宣教,使家长了解高危儿系统管理的重要性,合理评估高危儿的预后,让其及时到儿童保健科建立高危儿档案,进行连续的生长发育监测,并接受高危儿养育指导。

3、开设高危儿专科,由指定的医师负责高危儿管理。

高危儿专科医师应接受相关业务培训,熟悉婴幼儿的生长发育规律,具有儿科临床经验,同时具备儿童心理发展及神经运动发育等相关知识。

定期对高危儿的体格发育、神经运动发育、智能发育、营养情况以及行为发育进行监测,评估,指导。

监测的时间定为:初生至6个月每月检查一次,6个月至1岁每2个月检查一次,1岁至1岁半每3个月检查一次,1岁半至3岁每半年检查一次。