稠油分类标准

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:5

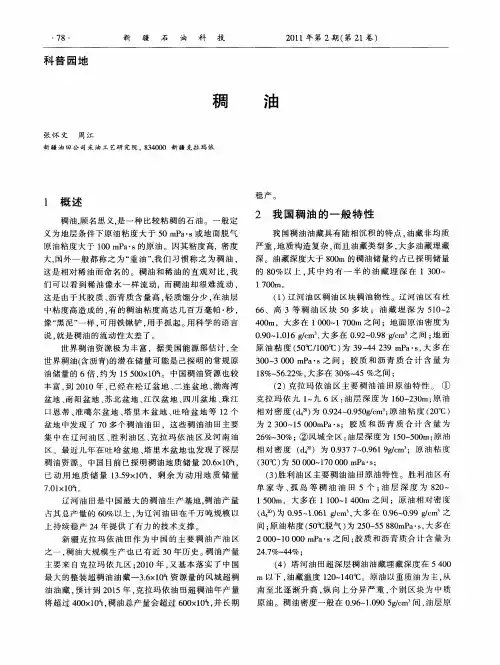

第二章稠油的定义:指在油层条件下原油粘度大于50mPa·s ,原油密度大于0.92的原油。

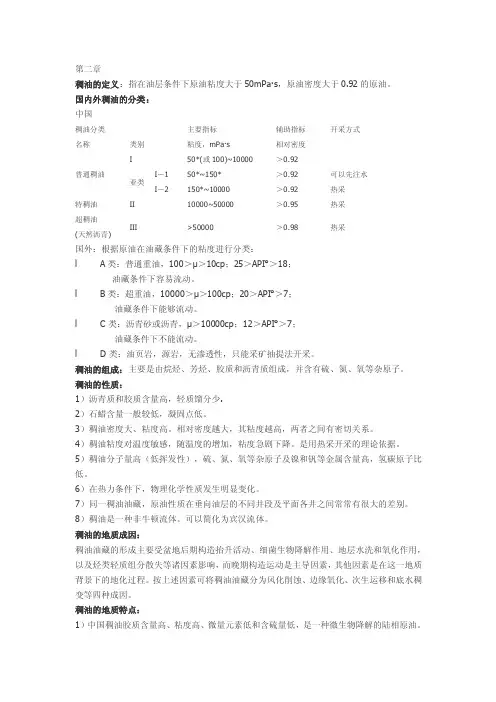

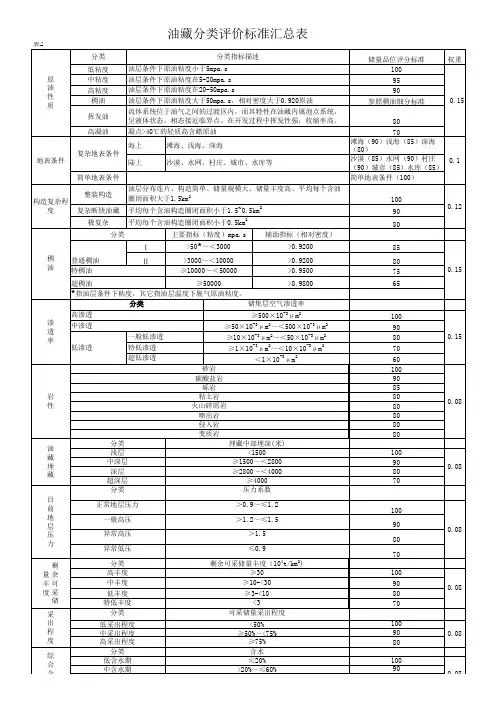

国内外稠油的分类: 中国稠油分类 主要指标 辅助指标 开采方式 名称类别 粘度,mPa·s 相对密度 普通稠油I50*(或100)~10000 >0.92亚类I -1 50*~150* >0.92 可以先注水 I -2150*~10000 >0.92 热采 特稠油 II 10000~50000 >0.95 热采 超稠油 (天然沥青)III>50000>0.98热采国外:根据原油在油藏条件下的粘度进行分类:l A 类:普通重油,100>μ>10cp ;25>API°>18; 油藏条件下容易流动。

l B 类:超重油,10000>μ>100cp ;20>API°>7; 油藏条件下能够流动。

l C 类:沥青砂或沥青,μ>10000cp ;12>API°>7; 油藏条件下不能流动。

l D 类:油页岩,源岩,无渗透性,只能采矿抽提法开采。

稠油的组成:主要是由烷烃、芳烃、胶质和沥青质组成,并含有硫、氮、氧等杂原子。

稠油的性质:1)沥青质和胶质含量高,轻质馏分少. 2)石蜡含量一般较低,凝固点低。

3)稠油密度大、粘度高。

相对密度越大,其粘度越高,两者之间有密切关系。

4)稠油粘度对温度敏感,随温度的增加,粘度急剧下降。

是用热采开采的理论依据。

5)稠油分子量高(低挥发性),硫、氮、氧等杂原子及镍和钒等金属含量高,氢碳原子比低。

6)在热力条件下,物理化学性质发生明显变化。

7)同一稠油油藏,原油性质在垂向油层的不同井段及平面各井之间常常有很大的差别。

8)稠油是一种非牛顿流体。

可以简化为宾汉流体。

稠油的地质成因:稠油油藏的形成主要受盆地后期构造抬升活动、细菌生物降解作用、地层水洗和氧化作用, 以及烃类轻质组分散失等诸因素影响,而晚期构造运动是主导因素,其他因素是在这一地质背景下的地化过程。

稠油的分类及其油藏地质特征----所属行业 : 石油化工发布公司:公司联系方式:查看一、稠油分类(一)国外重油分类标准稠油分类不仅直接关系到油藏类型划分与评价,也关系到稠油油藏开采方式的选择及其开采潜力。

为此,许多专家对稠油分类标准进行了研究并多次举行国际学术会议进行讨论。

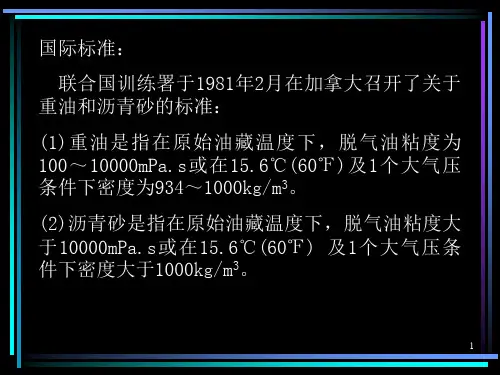

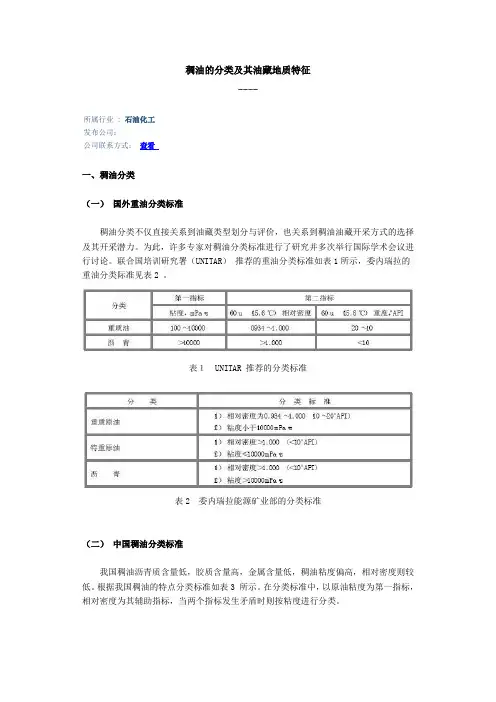

联合国培训研究署(UNITAR)推荐的重油分类标准如表1所示,委内瑞拉的重油分类际准见表2 。

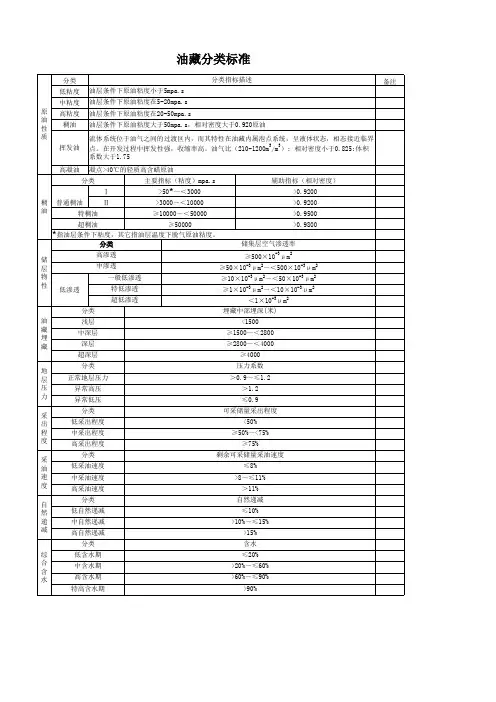

表1UNITAR 推荐的分类标准表2 委内瑞拉能源矿业部的分类标准(二)中国稠油分类标准我国稠油沥青质含量低,胶质含量高,金属含量低,稠油粘度偏高,相对密度则较低。

根据我国稠油的特点分类标准如表3 所示。

在分类标准中,以原油粘度为第一指标,相对密度为其辅助指标,当两个指标发生矛盾时则按粘度进行分类。

表3 中国稠油分类标准*指油层条件下的原油粘度;无*者为油层温度下脱气原油粘度。

二、稠油油藏一般地质特征稠油油藏相对于稀油油藏而言,具有以下特点:(一)油藏大多埋藏较浅我国稠油油藏一般集中分布于各含油气盆地的边缘斜坡地带以及边缘潜伏隆起倾没带,也分布于盆地内部长期发育断裂带隆起上部的地堑。

油藏埋藏深度一般小于1800m ,埋藏浅的有的可出露地表,有的则可离地表几十米至近百米。

但井深3000~4500m也有稠油油藏,为数较少。

(二)储集层胶结疏松、物性较好稠油油藏储集层多为粗碎屑岩,我国稠油油藏有的为砂砾岩,多数为砂岩,其沉积类型一般为河流相或河流三角洲相,储层胶结疏松,成岩作用低,固结性能差,因而,生产中油井易出砂。

稠油油藏储集层物性较好,具有孔隙度高、渗透率高的特点。

孔隙度一般为25%~30%,空气渗透率一般高于0.5 ~2.0平方微米。

(三)稠油组分中胶质、沥青质含量高,轻质馏分含量低稠油与轻质油在组分上的差别在于稠油中胶质、沥青质含量高,油质含量小。

稠油中胶质、沥青质含量一般大于30%~50%,烷烃、芳烃含量则小于60%~50%。

(四)稠油中含蜡量少、凝固点低原油凝固点的大小主要取决于含蜡量的多少,也与原油中重质组分含量有关。

稠油分类标准(总3页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March一、稠油分类(一)国外重油分类标准稠油分类不仅直接关系到油藏类型划分与评价,也关系到稠油油藏开采方式的选择及其开采潜力。

为此,许多专家对稠油分类标准进行了研究并多次举行国际学术会议进行讨论。

联合国培训研究署(UNITAR)推荐的重油分类标准如表1所示,委内瑞拉的重油分类际准见表2 。

表1UNITAR 推荐的分类标准表2委内瑞拉能源矿业部的分类标准(二)中国稠油分类标准我国稠油沥青质含量低,胶质含量高,金属含量低,稠油粘度偏高,相对密度则较低。

根据我国稠油的特点分类标准如表3 所示。

在分类标准中,以原油粘度为第一指标,相对密度为其辅助指标,当两个指标发生矛盾时则按粘度进行分类。

表3 中国稠油分类标准*指油层条件下的原油粘度;无*者为油层温度下脱气原油粘度。

二、稠油油藏一般地质特征稠油油藏相对于稀油油藏而言,具有以下特点:(一)油藏大多埋藏较浅我国稠油油藏一般集中分布于各含油气盆地的边缘斜坡地带以及边缘潜伏隆起倾没带,也分布于盆地内部长期发育断裂带隆起上部的地堑。

油藏埋藏深度一般小于1800m ,埋藏浅的有的可出露地表,有的则可离地表几十米至近百米。

但井深3000~4500m也有稠油油藏,为数较少。

(二)储集层胶结疏松、物性较好稠油油藏储集层多为粗碎屑岩,我国稠油油藏有的为砂砾岩,多数为砂岩,其沉积类型一般为河流相或河流三角洲相,储层胶结疏松,成岩作用低,固结性能差,因而,生产中油井易出砂。

稠油油藏储集层物性较好,具有孔隙度高、渗透率高的特点。

孔隙度一般为25%~30%,空气渗透率一般高于~平方微米。

(三)稠油组分中胶质、沥青质含量高,轻质馏分含量低稠油与轻质油在组分上的差别在于稠油中胶质、沥青质含量高,油质含量小。

稠油中胶质、沥青质含量一般大于30%~50%,烷烃、芳烃含量则小于60%~50%。

稠油粘度分类标准内燃机油的黏度是影响其润滑性能的重要指标,包括低温启动黏度、低温泵送黏度、运动黏度和高温高剪切黏度等。

本文统一润滑油介绍了内燃机油的黏度指标和试验方法,以及我国内燃机油分类标准的情况,解读了于2019年7月1日实施的GB/T 14906-2018《内燃机油黏度分类》标准修订内容。

1.SAE 内燃机油黏度分类标准的发展由美国汽车工程师协会(SAE)建立的发动机油黏度分类体系始于1911年,经历了20多次的修订,围绕发动机对润滑油黏温性能的要求,建立发动机油黏度和使用性能之间的关系,最新版本为SAEJ300-2015。

最初的规格规定了比重、闪点和燃点、残炭值和黏度(赛波特黏度),黏度代号按其低温或高温黏度要求范围的平均值,取前两位数字设置。

1926年,第一个基于赛波特黏度的SAE黏度分类面世,它定义了130 ℉(54.4 ℃)和 210 ℉(98.9℃)的六个黏度级别,以数字 10、20、30、40、50、60表示。

随后,在1933年,引入了0 ℉(-17.8 ℃)下10W和20W低温黏度级别,同时还增加了70级别。

1950年,10、60和70级别被废止,低温范围增加5W级别。

尽管这一分类仍是基于赛波特黏度,但SAE黏度分类已开始接近现今的分类。

1962年,SAE黏度分类正式冠以SAE J300,并采用冷启动模拟机法测定5W、10W和 20W油的-17.8 ℃黏度,高温黏度采用运动黏度测定98.9℃黏度。

1974年,在标准中增加了一个附录,简要叙述了发动机油泵送黏度的相关定义和试验过程,但未将低温泵送性指标放入标准中。

1980年,低温泵送性指标正式纳入标准规范中,此时,现代发动机油黏度分类体系基本形成。

上世纪80年代主要的工作是低温黏度指标研究,先后在1980年和1989年设置低温启动黏度指标和边界泵送温度指标,低温泵送黏度指标。

而后1993年设置了高温高剪切黏度指标。

随着发动机技术的进步,1995年和1999年分别对低温泵送黏度和低温启动黏度(CCS)的测定条件和指标限值进行了修订,相应试验温度降低5℃,不同黏度等级油的指标限值也做了相应调整。

中国稠油分类标准

中国稠油分类标准通常按照原油的黏度(即其流动性的难易程度)来划分。

具体分类如下:

1. 低黏原油:黏度小于10毫帕·秒。

2. 中黏原油:黏度在10至100毫帕·秒之间。

3. 高黏原油:黏度在100至1000毫帕·秒之间,这种原油的流动性较差,通常被称为稠油。

4. 特稠油:黏度在1000至10000毫帕·秒之间。

5. 超稠油:黏度大于10000毫帕·秒。

此外,根据含油率和粘度及粘稠度的不同,稠油还被分为微轻稠油、轻稠油、中稠油及重稠油四类。

以上分类标准的依据是原油的物理及化学性质,可以帮助更好地理解和使用这种资源。

一、稠油分类

(一)国外重油分类标准

稠油分类不仅直接关系到油藏类型划分与评价,也关系到稠油油藏开采方式的选择及其开采潜力。

为此,许多专家对稠油分类标准进行了研究并多次举行国际学术会议进行讨论。

联合国培训研究署(UNITAR)推荐的重油分类标准如表1所示,委内瑞拉的重油分类际准见表2 。

表1UNITAR 推荐的分类标准

表2 委内瑞拉能源矿业部的分类标准

(二)中国稠油分类标准

我国稠油沥青质含量低,胶质含量高,金属含量低,稠油粘度偏高,相对密度则较低。

根据我国稠油的特点分类标准如表 3 所示。

在分类标准中,以原油粘度为第一指标,相对密度为其辅助指标,当两个指标发生矛盾时则按粘度进行分类。

表3 中国稠油分类标准

*指油层条件下的原油粘度;无*者为油层温度下脱气原油粘度。

二、稠油油藏一般地质特征

稠油油藏相对于稀油油藏而言,具有以下特点:

(一)油藏大多埋藏较浅

我国稠油油藏一般集中分布于各含油气盆地的边缘斜坡地带以及边缘潜伏隆起倾没带,也分布于盆地内部长期发育断裂带隆起上部的地堑。

油藏埋藏深度一般小于1800m ,埋藏浅的有的可出露地表,有的则可离地表几十米至近百米。

但井深3000~4500m也有稠油油藏,为数较少。

(二)储集层胶结疏松、物性较好

稠油油藏储集层多为粗碎屑岩,我国稠油油藏有的为砂砾岩,多数为砂岩,其沉积类型一般为河流相或河流三角洲相,储层胶结疏松,成岩作用低,固结性能差,因而,生产中油井易出砂。

稠油油藏储集层物性较好,具有孔隙度高、渗透率高的特点。

孔隙度一般为25%~30%,空气渗透率一般高于0.5 ~2.0平方微米。

(三)稠油组分中胶质、沥青质含量高,轻质馏分含量低

稠油与轻质油在组分上的差别在于稠油中胶质、沥青质含量高,油质含量小。

稠油中胶质、沥青质含量一般大于30%~50%,烷烃、芳烃含量则小于60%~50%。

(四)稠油中含蜡量少、凝固点低

原油凝固点的大小主要取决于含蜡量的多少,也与原油中重质组分含量有关。

含蜡量高,则凝固点也高。

稠油含蜡量一般小于10%,其凝固点一般低于20℃。

我国部分稠油油田含蜡量小于5.0%,凝固点大多在0℃以下。

如克拉玛依油田稠油含蜡量为1.4%~4.8%,原油凝固点为-16~-23℃。

孤岛油田稠油含蜡量为5%~7%,凝固点为-10~-26℃。

(五)原油含气量少、饱和压力

低稠油油藏在其形成过程中,由于生物降解及其破坏作用,天然气及轻质成分的散失,使源油中轻质馏分含量低,含气量低,200℃馏分一般小于10%,原始气油比一般小于10立方米/t,有的则小于5立方米/t ,油藏饱和压力低,天然能量小。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。