比亚迪的案例分析的资料共22页

- 格式:ppt

- 大小:4.03 MB

- 文档页数:22

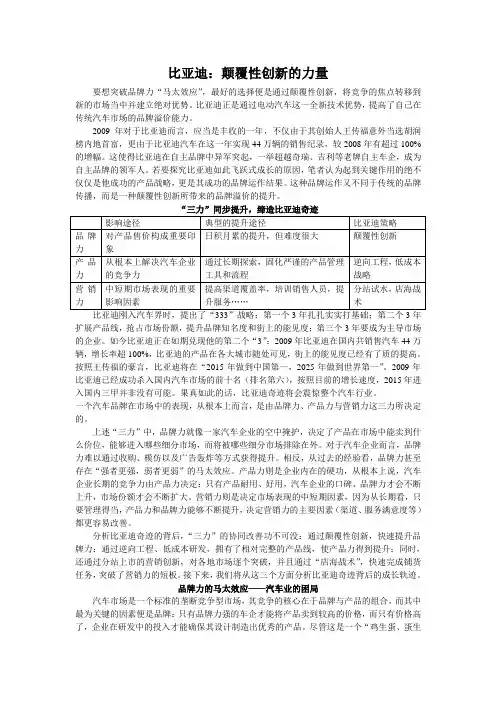

比亚迪:颠覆性创新的力量要想突破品牌力“马太效应”,最好的选择便是通过颠覆性创新,将竞争的焦点转移到新的市场当中并建立绝对优势。

比亚迪正是通过电动汽车这一全新技术优势,提高了自己在传统汽车市场的品牌溢价能力。

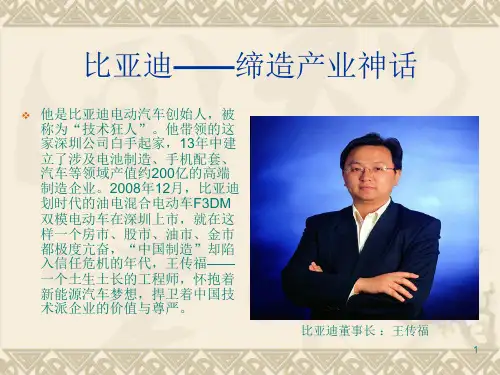

2009年对于比亚迪而言,应当是丰收的一年,不仅由于其创始人王传福意外当选胡润榜内地首富,更由于比亚迪汽车在这一年实现44万辆的销售纪录,较2008年有超过100%的增幅。

这使得比亚迪在自主品牌中异军突起,一举超越奇瑞、吉利等老牌自主车企,成为自主品牌的领军人。

若要探究比亚迪如此飞跃式成长的原因,笔者认为起到关键作用的绝不仅仅是他成功的产品战略,更是其成功的品牌运作结果。

这种品牌运作又不同于传统的品牌传播,而是一种颠覆性创新所带来的品牌溢价的提升。

比亚迪刚入汽车界时,提出了“333”战略:第一个3年扎扎实实打基础;第二个3年扩展产品线,抢占市场份额,提升品牌知名度和街上的能见度;第三个3年要成为主导市场的企业。

如今比亚迪正在如期兑现他的第二个“3”:2009年比亚迪在国内共销售汽车44万辆,增长率超100%,比亚迪的产品在各大城市随处可见,街上的能见度已经有了质的提高。

按照王传福的豪言,比亚迪将在“2015年做到中国第一,2025年做到世界第一”。

2009年比亚迪已经成功杀入国内汽车市场的前十名(排名第六),按照目前的增长速度,2015年进入国内三甲并非没有可能。

果真如此的话,比亚迪奇迹将会震惊整个汽车行业。

一个汽车品牌在市场中的表现,从根本上而言,是由品牌力、产品力与营销力这三力所决定的。

上述“三力”中,品牌力就像一家汽车企业的空中掩护,决定了产品在市场中能卖到什么价位,能够进入哪些细分市场,而将被哪些细分市场排除在外。

对于汽车企业而言,品牌力难以通过收购、模仿以及广告轰炸等方式获得提升。

相反,从过去的经验看,品牌力甚至存在“强者更强,弱者更弱”的马太效应。

产品力则是企业内在的硬功,从根本上说,汽车企业长期的竞争力由产品力决定:只有产品耐用、好用,汽车企业的口碑、品牌力才会不断上升,市场份额才会不断扩大。

第1篇一、案件背景近年来,新能源汽车行业在我国得到了迅速发展,比亚迪作为我国新能源汽车行业的领军企业,其产品销量逐年攀升。

然而,随着新能源汽车数量的增加,关于比亚迪汽车自燃事件也屡见不鲜。

本案例涉及一起因比亚迪汽车自燃导致的财产损失和人身伤害纠纷,原告认为比亚迪汽车存在安全隐患,要求比亚迪承担相应的法律责任。

二、案件事实2018年5月,原告购买了一辆比亚迪某型号新能源汽车。

在使用过程中,该车于2019年2月发生自燃事故,导致车辆损毁,原告人身受到轻伤。

事故发生后,原告多次与比亚迪协商赔偿事宜,但双方未能达成一致。

于是,原告将比亚迪诉至法院,要求比亚迪赔偿车辆损失、医疗费、精神损害抚慰金等共计人民币30万元。

在庭审过程中,原告提交了以下证据:1. 事故现场照片、视频;2. 医疗诊断证明;3. 车辆购置发票;4. 车辆维修记录;5. 比亚迪汽车自燃事故相关新闻报道。

比亚迪辩称:1. 事故发生时,原告车辆已超过保修期限,不属于保修范围;2. 比亚迪汽车自燃事故是由于原告在使用过程中不当操作或外部原因导致,与比亚迪汽车本身存在缺陷无关;3. 比亚迪已尽到安全保障义务,不存在过错。

三、法院判决经审理,法院认为:1. 比亚迪汽车在原告购买时符合国家标准,不存在质量缺陷;2. 事故发生时,原告车辆已超过保修期限,比亚迪无需承担保修责任;3. 原告在使用过程中存在不当操作,可能导致事故发生;4. 比亚迪已尽到安全保障义务,不存在过错。

综上所述,法院判决如下:1. 比亚迪无需承担赔偿责任;2. 案件受理费由原告承担。

四、案例分析本案中,法院判决比亚迪无需承担赔偿责任,主要基于以下理由:1. 原告车辆已超过保修期限,比亚迪无需承担保修责任;2. 事故发生时,原告车辆存在使用不当的情况,可能导致事故发生;3. 比亚迪已尽到安全保障义务,不存在过错。

然而,本案也暴露出新能源汽车行业存在的一些问题:1. 新能源汽车自燃事故频发,需要引起重视;2. 消费者在购买和使用新能源汽车时,应提高安全意识,避免不当操作;3. 相关部门应加强对新能源汽车行业的监管,确保产品质量和安全。